指向思维品质培养的小学英语阅读教学研究

——以PEP 教材Read and Write 板块为例

洪 琳 叶 翔

(1.浙江省衢州常山县教育局教研室 浙江衢州 324200;2.天元公学 浙江杭州 311121)

《义务教育英语课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)中明确指出,英语课程要培养的学科核心素养包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等方面。《课程标准》也指出,思维品质指人的思维个性特征,反映学生在理解、分析、比较、推断、批判、评价、创造等方面的层次和水平,思维品质的提升有助于学生发现问题、分析问题和解决问题,帮助他们对事物作出正确的价值判断。[1]

钟启泉倡导将学校教育目标由“应试学力”转向“真实性学力”,“真实性学力”能够帮助学生解决学校之外的现实生活中的问题。[2]要使学生具备“真实性学力”,学科教师需要培养他们的思维品质。但是,当前一些学校仍以应试为主要目标开展教育教学,不停地刷题、讲题造成学生“高分低能”的现象,学生在日常的英语学习中获取的是碎片化的信息,积累的知识杂乱无序、缺乏关联。学生的逻辑思维紊乱、不能总结事物发展的规律。还有部分学生止步于表层学习,深度思考不够,思维得不到真正启发。

阅读教学是小学英语课堂教学的重要组成部分,是培养学生思维品质的重要阵地。[3]思维能力的培养可以在语音教学、词汇教学、句型教学、对话教学、阅读教学等各种课型的教学中进行。但是对于其他课型来说,阅读教学可以为学生思维能力的培养提供更好的环境。一方面,文以载道,任何一份阅读材料都承载着作者的思想或者意图,语篇的谋篇布局又反映出作者的思维逻辑;另一方面,在阅读的过程中,阅读材料为阅读者提供了源源不断的思维资源。

经笔者调研,目前关于阅读教学的相关著作虽然较多,但大都聚焦于初中和高中阅读教学研究,关注小学英语阅读教学的论著较少,并且大多数论著关注小学英语绘本阅读和各版本教材中故事板块的阅读教学。为此,如何在小学英语故事板块阅读教学中培养学生思维品质,笔者将结合实际阅读教学案例,谈谈自己的思考。

一、读前启思,在思维的起点出发

读前活动主要目的是激发学生阅读期待,并驱动学生自主学习。教师根据语篇意义,联系学生已有生活经验和认知,设计多样化的热身活动,自然进入文本学习。六年级教材在语篇板块之前,都有一个与主题意义相关的内容,在情境上更为统一,内容上更为完整;四、五年级则直接呈现语篇,缺乏情境和读前活动。因此,契合主题的情境创设和激发学生认知的读前活动都需要教师精心设计,否则学生会感觉文本的出现“断层”或“割裂”,影响思维的连续性。

(一)巧设情境,因循导入

对于自己熟悉的阅读材料,学生主观上更易接受,也更有阅读期待。而对那些与自己的生活相去甚远的主题,学生难免会有畏难情绪。因此,教师在热身活动的设计中要围绕语篇情境引入话题,建构主题意义,唤醒学生已有的生活经验,拉近学生与陌生文本的距离,努力架构与学生语言互动的桥梁。

【课例1】PEP Book 5A Unit3 Read and Write“Robin will cook today”

该文本主要讲述Wu Binbin 和爷爷通过便签的方式向Robin 说明自己的饮食需求,随后Robin 根据两人的喜好做出食物。学生对机器人在生活中的运用还比较陌生,尤其是Robin 为大家做饭这一情境的出现在整个单元的设计中感觉很突兀。那么如何拉近学生与文本的距离呢?某教师导入环节如下:

Step1 以图片形式逐步呈现:Wu Binbin 起床后,看见冰箱上贴着妈妈留给自己的便签。妈妈因为工作繁忙,今天不能为大家做饭,需要他和爷爷自行解决。

Step2 通过自制图片加音频的方式呈现:Wu Binbin 和爷爷商量后,决定由Robin 为二人做饭。为了让Robin 了解自己的饮食习惯,两人分别写了便签告知Robin。

教师通过这两个环节的活动,使文本的发生更为顺理成章,学生的思维更加连贯,学生已有的生活经验得以唤醒,成功将学生引入语篇情境。

(二)精细入微,预测推理

预测指在掌握现有信息的基础上,依照一定的方法和规律,对未来的事情进行测算,旨在预先了解事情发展的过程与结果。预测不仅是一种阅读学习的策略,也是一种思维方式。在阅读中运用预测策略,意义是多元的。[4]

PEP 教材最大特点之一就是有很多插图。教材插图切合语境,信息十分丰富。课文插图作为形象化的教材资源,能在童趣中发展学生的思维。如果教师能适时利用插图资源,引导学生对文本内容进行猜测或预测,将有助于激发学生的学习兴趣,唤醒学生的学习欲望,使教学过程变成学生积极主动的学习过程。教师要善于运用文本插图,引导学生从观察图片入手,展开想象,积极思考。

【课例2】PEP Book 5A Unit2 Read and Write“Robin’s advice”

在教学伊始,教师首先呈现课文插图,遮盖其中的对话。随后提出问题:Look at Wu Binbin’s face. How does Wu Binbin feel?同时要放大Wu Binbin 的表情和坐姿。学生根据图片判断出:He is tired.He is not happy.之后,教师追问理由,学生根据自己原有的认知经验,进行合理分析,大胆推测Robin 和Wu Binbin 之间的对话。下面是部分学生的交流:

Pair1

S1:I am so tired. I play football in PE class.

S2:Cool! I like football.

S1:But I don’t like football.I don’t like sports.

Pair2

S1:I am so tired.

S2:Do you have PE today?

S1:No,but I have much homework to do.

待学生交流后,便可导入文本,让学生验证猜测。

儿童思维能力的培养可借助读图的方式实现。读图,不是让学生“陷”在插图里,而是鼓励学生将教学插图在头脑中再加工、再组合、再创造。学生读图不仅是看图,还包括补图、绘图。在该课例中,教师让学生观察Wu Binbin 的表情、坐姿,帮助学生从“走近图片”到“走进图片”再到“走出图片”,引导学生关注图片细节,感知话题语境,体验图中人物情感,展开合理想象,可有效增强逻辑思维能力,提升推理能力和预测能力。

(三)问题驱动,讨论思辨

具有梯度的问题链,可以激发学生深度思考。而小组讨论是培养学生批判性思维最简单、有效的方法。教师在教学时应立足教材情境图,设计有效问题链,用小组讨论激发学生的批判思维。[5]

【课例3】PEP Book 4B Unit 1 Read and write“Read and fill in the table”

该读写课内容比较简单,就是根据所给的小语篇提示来找出library、art room、teachers’office、classroom 1 的位置。但教材缺少情境和主题。授课教师仔细研读教材,发现该单元主情境图呈现了Wu Binbin’s dream school,观察后发现Wu Binbin 自己设计的学校里有图书馆、教师办公室、美术、音乐、电脑教室以及室内体育馆和室外操场,唯独缺少了最常见的教室。教师便可提出问题:Do you like Wu Binbin’s dream school?Why?Do we need a classroom?Where can we have our class?让学生以小组为单位展开组内的交互探讨,引发头脑风暴,积极思辨,表达观点并寻找支撑自己观点的理由。在完成教材读写板块教学之后,教师还可要求学生以小组为单位,设计理想学校或对原有校园作理想化的完善。

教师以问题为导向,结合实际对Wu Binbin 的校园设计让学生进行充分的探究和理性的评价,并对学校是否需要传统教室展开积极的辩论。在小组讨论的过程中,学生为了说服别人,需要进行更积极深入的思考,以寻找支撑自己观点的理由。如此,反思性、开放式的思维方式可以有效培养学生的思辨精神与品质,进而引发批判性思维。

二、读中促思,在思维的关键处突破

《浙江省义务教育阶段小学英语学科教学基本要求(2021 版)》第四板块第17 条明确指出:阅读教学通常按照“整体—部分—整体”的程序,通过读前、读中、读后三个阶段的活动设计,先粗读,带着问题,理解文本内容,理清脉络;再细读,理解文本内涵,获取信息,品味语言。要挖掘文本内容的内在联系,防止肢解文本或离开文本进行孤立的语言训练。这就要求教师在教学中不能停留于文字表面,要善于通过有深度的提问、有梯度的活动任务设计等方式不断激发学生思维,进而进行深度学习。

(一)设活动问题链,扩思维广度

有效且有深度的课堂提问是扩充学生思维广度的有效方式之一。阅读中以两种问题比较常见,一是梳理型问题,主要是帮助学生厘清脉络,这是深入语篇的前提;二是细节型问题,即教师根据语篇中一些细小而关键的字、词、句,提出一些关键性、隐蔽性的问题,这是深度学习的“点睛之笔”。教师在阅读中要多设计细节型的问题链,启发、引导学生改变固有的、传统的思维方式,进行推理探究从而串联相关知识,从而培养学生的“推理”技能。

【课例4】PEP Book 6B Unit4 Read and write“What a dream!”

该语篇讲述的是Wu Binbin 在梦境中与爸爸、小狗Max 比赛跑步的事情,比赛共分两次。在第一次比赛中Wu Binbin 如何努力,可就是跑不快,因此他非常焦急。接下来,Robin 给了他一杯神奇之水,并开始了第二次比赛,奇迹也就出现了。

如果按照平铺直叙讲故事的方式,学生只是听老师讲了故事,能力显然得不到提升。而教师要做的就是在教学中抓住一个细小的点,设置问题链,让学生感同身受,启发学生思考,激发学生的阅读期待。授课教师在教学时紧紧抓住“worried”一词,通过四个问题的设置逐步推进,引导学生展开思维活动。

问题一:Could Wu Binbin run fast?

Ss:No.

T:How did he feel?

Ss:He was worried.(课件突出“worried”)

问题二:His father ran fast,could he run fast?

Ss:No.

T:How did he feel?

Ss:He was worried.(学生语气有所加强,课件再次突出“worried”)

问题三:There were many people,what could Wu Binbin do? Could he change?

Ss:No. He could do nothing.(学生明显将自己代入其中,语气透露无奈,课件再次突出“worried”)

问题四:What did he think?

S1:My God!Who can help me?

S2:Robin,where are you?Help me!

Ss:...(教师根据学生的猜测适时说:What happened?Let’s read the 2nd race.)

“worried”不是新词,很容易被忽视,但执教者抓住这个细节,设置问题链,让学生在不断追问中进行思考,理解文本所隐含的意义,扩展了学生的思维方式。

(二)建活动任务链,拓思维深度

根据学科建议的要求,阅读中教师要引导学生理解文本内涵,品味语言,这并不是抛出几个简单的问题就可以实现的。教师需要通过有梯度的任务活动去驱动学生细读文本,思考探索。同时,在学生解决问题的过程中施以方法的示范与策略的指导,使学生更全面地感知目标语言,更清晰地梳理语篇信息,更有深度地展开思维活动。

【课例5】PEP Book 6B Unit3 Read and Write

该语篇以Wu Binbin 的日记形式出现,讲述了Binbin 一家外出游玩,并分段陈述了上午的欢乐与下午的糟糕,最后又转悲为喜这一戏剧化的遭遇。授课教师精心设置了三个逐层推进的学习任务。

任务一:快速通读语篇并思考问题:How was the trip?学生在教师给出的三个选项(A.Good. B.Bad C.Good but also bad.)中选择答案。在这一任务中,教师给出阅读策略指导:可以通过中心句或关键词提取信息,即找到“文眼”,即课文的最后一句话,“It was a bad day but also a good day.”。

任务二:精读课文并思考问题:Why was it a bad day but also a good day? 在这一任务中,教师引导学生通过圈画关键词句,更为清晰地梳理语篇信息,并通过图表提取和归纳信息,图表的左栏要求学生列出认为是“ a bad day”的几条理由,图表的右栏要求学生列出认为是“ a good day”的几条理由,学生在分析到底是good day 还是bad day 的过程中,通过任务驱动自主学习,并在对比中加深对语篇的细节理解,将思维活动推向更深处。

任务三:再读课文并思考问题:Mum didn’t feel well,what did Binbin and dad do? What about Max?在此任务下,学生不仅要关注细节,深入文本理解情节以及情感变化,更要站在家人的角度换位思考,通过个性化解读,充分挖掘思维深度。

读中阶段是阅读教学的核心环节。从具体信息的识别,到推理判断能力的培养,再到各种逻辑关系的分析等能力一般都在读中阶段完成。教师要设计有梯度、有层次的活动,引导学生由表及里、由浅入深地解读文本,挖掘文本意义,培养学生的逻辑思维,并为读后培养学生的批判性和创造性思维做好铺垫和准备。

(三)搭语篇框架,构思维网格

语篇是思维品质培养的重要载体,信息间的逻辑关系就是语篇的结构化知识。在阅读教学中,理清文本中的逻辑关系是文本理解的首要任务。教师要基于语篇分析文本信息布局和逻辑脉络,帮助学生准确提取信息,建立清晰的阅读框架。解读文本结构的过程是深入分析、归纳和整合文本信息的过程,是培养学生思维品质的重要手段。[6]

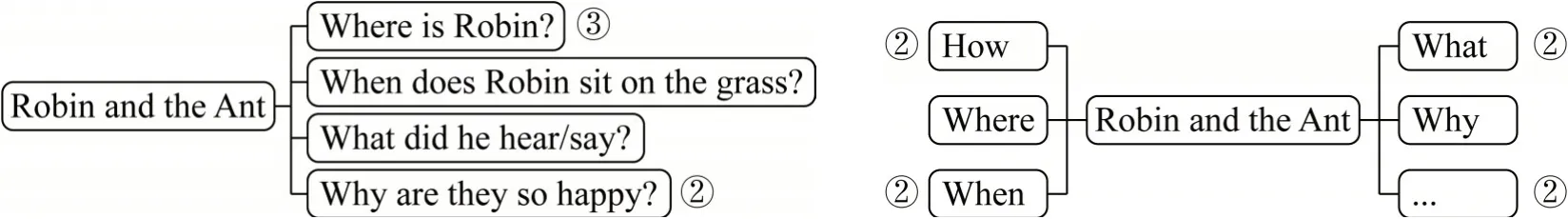

【课例6】PEP Book 6A Unit6 Read and write“Robin and the Ant”

该语篇讲述Robin和蚂蚁之间发生的小故事,Robin在草坪玩耍时“救”了小蚂蚁一命,之后Robin 遇到困难,小蚂蚁和同伴也伸出援助之手。通过文章结尾的“Everyone is happy!”导出本节课层层递进的问题语境,发散学生思维,搭建语篇框架。

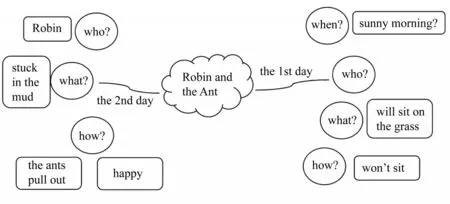

在本案例中,教师利用思维导图使阅读材料中的各种逻辑关系可视化,从而帮助学生理解文本,同时培养学生对逻辑关系的敏感性。教学中的重难点突破是通过一系列的问题,如“Where is Robin?When does Robin sit on the grass? What did he hear? Why was he afraid?”等,从而使整个教学文本有梯度并呈螺旋上升,如图1 所示。学生在此过程中就像一个“小侦探”,打开思维、解决问题。为了使学生进一步理清故事逻辑框架,教师又引导学生再读语篇,在黑板上板书思维导图,如图2 所示。

图1 Robin and the Ant 问题语境

图2 “Robin and the Ant”思维导图

三、读后拓思,在思维的延伸处提升

在小学英语课堂中,学生语言能力和思维能力的发展离不开语言操练活动,更离不开语言拓展活动。在阅读教学中,拓展活动是教师根据语篇内容引导学生运用所学语言知识进行综合表达的活动,是语言输出活动。在语篇教学的读后环节,教师应把阅读能力训练和思维能力培养有机结合,综合文本内容,有目的、有计划地对学生进行思维训练,使学生养成良好的思维习惯,提升学生的思维品质。

(一)读后追问,培养批判性思维

批判性思维是指对于某种事物、现象和主张发现问题所在,同时根据自身的思考逻辑作出主张的思考。它是合理的、反思性的思维。在学生深入学习文本的基础上,教师在读后拓展环节可以提出高阶思维问题,充分利用学生推理、评价等各项能力,引导他们创造性地表达、修正观点,拓展文本内涵,内化文本思想,培养深层思维能力。

【课 例7】PEP Book 6B Unit4 Read and Write“What a dream!”

该文本讲述了Wu Binbin 的梦,学生学习文本之后,教师让学生结合板书,思考以下问题:What do you think of the dream? Why?

学生小组讨论,分析归纳梦的特点并进行评价。以下是部分学生的回答:

S1:The dream is interesting,because Wu Binbin can run like a cheetah.

S1:The dream is amazing,because Robin gave him a bottle of magic water.

英语阅读的意义不仅是让学生能够理解文本材料的观点和态度,而且在于经过阅读,学生能够有所启发,能够与教师、自身以及文本材料之间进行思想的交流,从而形成自己的观点。该案例中教师引导学生对Wu Binbin 的梦进行回顾、分析、归纳,并做出评价。在此过程中,有的学生认为这个梦interesting,有的学生认为这个梦amazing,他们都需要阐述自己的理由,通过交流,每个成员除了展示了自己的个性化思维,还与其他成员的想法进行摩擦,迸发了思维火花。

语用环节的写作任务是写自己的梦,教师利用已有框架和四个提示问题,让学生结合个人真实生活经验进行写作。教师应尊重学生个性化创造能力,让学生自行选择模板,让学生的写作更显个性思维。

(二)创意续编,激发创造性思维

续编是对已知信息消化、重组、再表达的过程,能够充分发挥学生的想象力,拓展思维的深度。PEP 教材中很多阅读材料都有一定的故事性,教师可以适时设置问题,激发学生的创造性思维,引导学生续编故事。

【课例8】PEP Book 6B Unit2 Read and Write

这是Wu Binbin 一家人写给宾馆的comments,主要讲述了在宾馆里一些不开心的遭遇。学生学习文本之后,教师有以下两种设计:

设计1:教师引导学生就“What will you do if you are the manager of this hotel?”开展讨论,想象manager 收到comments 之后会如何处理,最后要求学生以manager 的身份给Wu Binbin 写回信。

设计2:宾馆服务员Mrs Broom 在看了comments 之后,感到很抱歉,她向manager 写了一份email,讲述了Wu Binbin 一家人的遭遇。Manager得知后对宾馆进行整改,宾馆面貌焕然一新。在另一个假期,Wu Binbin 一家人旧地重游,又重新到了这家宾馆,Wu Binbin 一家人很满意,又重新写了一封comments。教师建议学生进行读后续写,续写新的comments,并提供续写的模板。

此课例中,教师从高阶思维的创造层面设计问题,引导学生结合生活经验,合理续编故事,从而做到“将文本故事演绎成生活故事”。同时,学生在这一过程中学习语言知识,把握故事情节,理解人物心理,“生成一个深度卷入、思想绽放的教学形态”,提升了思维层次,培养了创新性思维。

四、结语

阅读教学是培养学生思维品质的切入口,教师借助结构视图呈现抽象的文本结构,将隐含的作者思维可视化,克服小学生具象思维的年龄特征;设计有效的问题链,引导学生深入思考,充分利用好阅读过程中的思维活动,在培养学生阅读能力的同时聚焦学生的思维训练。

在阅读教学中培养学生的思维品质并不是一蹴而就的,教师应把学生形成“真实性学力”作为阅读教学的宏观目标,把培养学生的思维品质作为课堂教学的微观目标之一,精心设计每一节阅读课、每一个阅读活动,使思维能力的培养浸润于学生的认知活动中。在教学时,教师应该有意识地在阅读教学的各个环节中激活并发展学生的思维,让学生边学边思,使学生在读前启思、读中促思、读后拓思的过程中有效发展和提升思维品质。