对传统手工艺整体性保护的生态反思

——基于滇南N流域的田野调查①

王 咏(南京大学 艺术学院,江苏 南京 210093)

引言

传统手工艺是中国人的基本生活内容之一。在现代社会中如何传承、振兴手工艺不仅得到国家层面的关注,更成为学界理论与应用研究的热点。继“生产性保护”之后,国务院办公厅于2021年在《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》(以下简称《意见》)中提出“六个完善”,其中“完善区域性整体保护制度”着重指出“将非物质文化遗产及其得以孕育、发展的文化与自然生态环境进行整体保护,突出地域与民族特色,继续推进文化生态保护区建设”。该条建议意味着在具体区域的非遗传承工作中,文化生态与自然生态应被视为具有同等地位且不可割裂的要素。

早在“整体性保护”提出之前,学界就“非遗”与“生态”之间的关系就有过研究。在中国期刊网上,截止至2022年2月,以“非物质文化遗产”合并“生态”在核心期刊与CSSCI中进行检索共有相关论文349篇,其中涉及“生态”一词的主题共有文化生态、文化生态论、文化生态保护、文化生态保护区、生态视角等八类,共计文章285篇。然而,非遗研究中的“生态”不是特指自然生态,大多是借用了生态学或者生物学的术语以及理论探讨了中国非物质文化遗产的文化生态问题,即研究非物质文化遗产与其具体生境乃至现代社会环境中的各政治、经济、文化等要素之间的动态平衡关系。在这个有机文化生态系统中,自然生态常常被视为非遗发生学背景的子系统被宽泛地提起。有论文从建设生态文明角度审视非物质文化遗产保护(刘永明,2014),或讨论了非遗保护中生物资源利用的伦理困境(孟令法,2016、林海聪,2016),或具体钩沉非遗蕴含的生态保护智慧(黄茜,2020、于富业,2014),这类论文大多探讨了非遗与自然生态间的线性关系,但其粗略之处在于未能深入辨析生态哲学意义上的本体地位,更多地是将自然生态置于笼统的“文化生态”链条中的一个环节加以宽泛理解。

从生态哲学的视角来看,非物质文化遗产中的手工艺技术最能体现以身体实践为中介的人与自然的共生性,是“人化自然”与“自然人化”辩证统一的呈现。“我国传统技艺不仅是指尖上的较量,而且要经得起时间的考量。从构思生产到加工完成,需要经过多道工序,大多数传统技艺在加工过程中对其存在环境的要求较高,甚至是依赖于其存在的环境,因此,保护传统技艺加工过程的自然生态环境尤为重要”。传统手工艺技术是具体生境中人们对多样性生物加以利用的传统知识,而手工艺的区域性传播就是这种知识惠益分享的结果。

本文从理论与经验两个层面对传统手工艺中的生态意蕴进行论证。从物的层面看,传统手工艺是人类的智慧结晶,从哲学根源上看,自然环境要素的介入一直贯穿于手工艺“身体技术”中,手工艺是实践者身体、自然世界的具身性融合。在这个意义上,当下手工艺的传承呈艺术品化存在着本真性缺失。“民间美术及工艺美术的研究多将着眼点放在了艺术学和美学上,而缺少从特定区域和环境的发展角度去深刻揭示工艺文化物觉的过程和自觉地趋向自然生态的动力机制”。这种缺失的根源正是自然要素的“脱域”。具体的田野工作也从经验层面证明了生态环境、生物资源对手工艺整体传承不可忽视的意义。2020年5月至6月,笔者负责的“生态环境保护与滇南少数民族社区非物质文化遗产的协调发展研究”课题小组就传统手工艺技术中相关生物资源的利用、传统知识以及技术与知识的流失问题进行了调查。田野工作在云南省西双版纳纳板河流域(以下简称N流域)的6个少数民族自然村进行。田野数据进一步证明具体生境、多样性生物资源与传统手工艺的嬗变、传承存在着高度关联性。

一、传统技艺的“身体性”:“人—自然”共同体

被归类为非物质文化遗产的传统手工技艺,常被解读为具体族群乃至民族文化物质层面的外显,一般被定义为线性历史文化载体的形象。即“手工艺的意义和价值更在于构筑一个民族、一种文化的自我”。同为手工艺类非物质文化遗产,与更具有审美形式价值的“传统美术”相较,“传统技艺”不但更具有日常生活实用价值,同时也更具有“身体性”。非物质文化的活态意义强调手工艺的内在价值在于其具身化的实践。传统技艺不应该被视为客体化的现成物(工艺品),首先应被视为一种过程性的身体实践(传统技艺技术)。法国人类学家莫斯在关注编织、陶艺、制绳、烹饪、渔猎等日常工艺时提出了身体技术(body techniques)概念,即“在不同的社会中,人们以传统的方式知道如何使用他们的身体”。诚然,工艺必须使用工具,但是“身体是人第一个、也是最自然的工具……也是最自然的技术对象,同时也是技术手段”。任何工具都成为匠人身体的广义延展,身体也因此成为海德格尔式的上手性工具,所谓上手是匠人对工件一种不自觉的、物我交融的状态。“上手的东西根本不是从理论上来把握的,即使对寻视来说,上手的东西首先也不是在寻视上形成专题”。也就是说,对传统的匠人而言,在手中的工件是不需要专注对待的对象,如同手本身。因此,日常工艺技术是一种习得性的身体记忆,一个成熟的匠人在制作程式化的日用工艺品时,往往不用草图就能完成工作。“农民艺术家所展现的工匠精神是原生的、自然的、无草图的内容表现。”这个过程并不是说,传统手工艺不需要事先的设计与构想,而是强调构思与操作的同步化、脑力的身体化。这一点影响了后来的法国社会学家布迪厄,他的“身体观”是对主客观二元对立的突破。在布迪厄看来,人类的身体是蕴含世界的场所,是反复地实践“把身体当作备忘录,当作一个‘使精神只动不思’的自动木偶,同时又将其当作寄存最可贵价值的所在。”在匠人那里,手工的身体技术(包含工具)最终成为一体化的习惯。

传统技艺的身体性与具体栖息地的生态自然间有着深层的内在联系。“(传统)手工艺伦理……(包含)生态伦理:能尊重自然和材料,适度开采和使用,因材施艺”。确切地说,生态自然要素是手工传统技艺身体性不可割裂的内在,传统手工技艺是人类智慧、地方原生物种的自然特性、地理环境内在属性在物质层面的融合。传统技艺的材质千差万别,但是最初传统技艺的出现,一定是民众就近收集、选择原生地可遗传生物资源加以构思、制作而成。因此,传统技艺最初、最多的材质来源也最能体现出不同的地域差异。“手工艺品都有着显著的地方特质。散于各地而又不同于某个城镇的农村,以其本地出产的材料,当地流传的手法,适应各种用途的习惯,而制造出各种各样的器物。因而,产地与产品之间有着密切的、有机的联系”。正是基于不同的生境,不同的族群因不同的自然环境,感知不同的自然季节周期变化,利用千差万别的本土自然生物资源,创造出不同的工艺技术,这就是传统技艺多元化的生态本源。例如,中国西双版纳N流域是典型热带雨林生态环境,在田野调查中可以看到少数民族传统的渔、猎、农以及日常生活都离不开就地取材的手工技术。傣族、哈尼族、拉祜族等利用黑心木、葛马藤、荨麻等制造弓、弦与农具,哈尼族利用葛马藤、荨麻的纤维制作采集野果和野菜的包、渔网,在没有工业化造纸业前,傣族、哈尼族用常见的构树叶、笋叶、贝叶、桑皮造纸;利用麻、棉、树皮等捻线、打布;再用姜黄、板蓝根等染色;最后缝制成各具民族特色的衣物,傣族、哈尼族、布朗族还擅长利用林中的苦竹、甜竹、黄竹、滇省藤制作精美耐用的桌、椅、凉席、餐具等。流域内各个少数民族都会养殖本土特有的版纳酸蜂,通过收集蜂蜡制作其宗教生活必不可少的蜡条。他们的文化生活也同样离不开本土生物资源:彝族、哈尼族用黑心木、蛤蟆皮做成三弦;哈尼族用黄竹、大竹做成竹马高跷;哈尼族、彝族春天会用铁刀木做成的陀螺进行比赛。可以说,在生物资源丰富多样的滇南地区,人们生活的方方面面真正做到了“靠山吃山、靠水吃水”。从发生学角度来说,传统技艺是原住民与栖息地所有自然物种长期切身磨合的结果,因此,传统技艺不仅与民族性相关,更离不开地域性生物资源。

自然生态要素与传统技艺“身体性”之间的关系体现在以下两个方面:自然环境要素的介入一直贯穿于“身体技术”中,这是传统技艺民俗“身体性”的第一层含义。日常工艺的发源、传承都不能少了自然要素的渗透。“获取技艺存在于环境中,它不只是知识嵌入身体的过程,而是包含了思想、身体与环境的整体。因此,我们可以将手工艺知识的传递解释为一种包含思想、身体和环境(自然与社会)在内复杂的主体(师傅与徒弟)交流”。在自然尚未祛魅的传统社会中,“世界各地的人们都渴望把自然世界和人类世界融合为统一的系统”。很多传统文化将自然视为有机体,是孕育各类文化以及生命的母胎。在自然有机体认识论的框架中,传统技艺、民俗均在一个隐喻或曰象征意义的文化视域中实践传承,大多回响着海德格尔式的人与自然的对话。传统技艺不仅凝结了匠人的身体技术,还是匠人以及消费者自身依寓并生活的这方家园世界的在场。也可以说,他们栖居的这方土地参与了传统技艺的形成。因此,传统技艺“身体性”关乎人与自然的整体关系,照莫斯的理解,作为行为的身体技艺“不仅通过他本人,也通过他接受的全部教育,通过为他所属的社会,他所占据的位置等要素聚集而成”。这个位置要素不仅仅局限于匠人自身所处的社会地位,也包括其与其族群栖居的全部地方性生态要素的在场,是生态空间、生态时间周期与生物遗传资源的总和。民众要与置身于其中的自然环境友好共处,以满足自身日常生活需要。从开始斟酌某种物品,到因地适宜选择自然材质、再考虑其体量、性质、大小、颜色等,每个细节的最终决定都有自然的在场,各民族或者族群因其海拔、气温的不同形成了形式各异的传统技艺:坝区族群的清凉外衣必然考虑了坝区炎热的温度;山地族群鲜艳的衣饰必然考虑了绿色山景的映衬;菜篮、渔网的网眼直径必然符合当地常吃蔬菜的大小、附近河流中鱼的尺寸……即,世界诸般要素一直介入在传统技艺的形成过程中,气候、温度、湿度、河流、山土、植被、动物等以内在的规定、限制、要求嵌入进传统技艺诞生的冲动中,并最终以熟稔、称手、合用的日常用品呈现出来。正是在这个意义上,海德格尔认为:“随着工件一起来照面的,不仅有上手的存在者……承用者和消费者生活于其中的那个世界也随着这种存在者来照面,而那个世界同时也是我们的世界。”也就是说,一个传统技艺品最终以共同体的方式呈现,是身体实践主体与作为自然材质的自然主体的共生性涌现。

传统技艺“身体性”的第二个层面是身体技术、自然世界(材质)“身体”的共生性。梅洛·庞蒂把整个自然都看作是类似于身体的东西,并用“肉”(chair)这一充满感性和活力的概念来表达。如果以梅洛·庞蒂的视界分析,匠人用劳作的身体体验自然材质,其操劳围绕着锥子、铲子、剪刀、藤、麻、毛皮等工件和材质,通过身体技术将工具、材质、日常的需要、自然的便利与限制无限延展、融合在一起。传统技艺形成过程中的工件、自然要素就不再是“物”,不再是被动的、需要被克服或者被征服的客体,整个制作过程是人(身体技术)—自然(肉)身体间没有断裂地相互纠缠,最终使得传统技艺品成为“人—自然”嵌入性的共生结构。在这个共生结构中,“人—自然”的身体没有主次之分,是一种身体主体间性关系。例如,滇南藤竹麻编织匠人认为一个品质上好的藤麻手工品要经过一道道工序,想让藤麻竹等物质“服”(驯服),更要经过匠人的手汗浸润,如此手工品才美观耐用。匠人的身体要素以及技能与作为工艺材质的自然物整体性地胶合在一起,双方缺一不可。传统技艺的内在技能,如果不外显于自然原材质,则晦暗不明,永无呈现的可能。同样,不能想象没有匠人技能关照的自然物会与传统技艺之间有何关联。因此,匠人的身体与自然世界的身体在传统技艺中浑然一体,都是主体意义上的参与者。

二、“自然”的脱域:传统技艺的本真性缺失

在批判范式框架中,现代性的来临对传统手工艺现状的式微、传承的萎缩有着直接关系。批判与质疑一直以来都是现代性与传统技艺关系解读的主流。现代性生产逻辑使得个体化手工生产丧失市场竞争力,大机器生产、流水线生产方式以及规范化、标准化可替代零件的出现使得传统手工业在数量与价格上也难以与现代商品竞争。“在现代社会,作为手作的专业劳动近乎消亡,工匠的生存及其劳动被遮蔽,其主要原因来自现代性本身……在生产方式层面,现代化生产方式的高度集成化与流水线迫使工匠的手作退出主要生产过程,因为科技大大压缩了器物的生产时间或构成。在消费文化层面,现代化时期的日益求新的产品消费文化也直接导致工匠及其手作举步维艰,即便工艺品受到现代社会的喜爱,但那也是玩物而已,无法实现其生活化与日常化。因为在时间性上,手作的器具无法批量化生产,工匠也无法实现价廉物美的消费期望。”

面对传统手工技艺的颓势,加之近年来中国对传统文化的重视,越来越多的匠人乃至艺术专业人员身体力行地加入传统技艺的复兴工作。然而,“反观国内目前的‘手作热’,并非某个具体社会阶层或群体的作用,事实上,这场‘文化创意产业’‘工匠精神’‘非遗保护’的运动正是合作力量下的产物:政府搭台给政策,专业人士的宣教和展演,精英和中产阶层的消费示范,大众传媒对普通百姓的灌输和教育。”其中很大的内驱力是现代性框架中的日常生活审美化。相较传统社会,现代社会中的审美要素充斥渗透了日常生活中的各个细节。艺术成为现代生活内容的重要组成部分,各种审美要素的竞争因为商业份额的现实压力日渐激烈。传统社会中的手工艺本身具有的日常生活性在现代社会审美泛化的语境中日渐贬损、稀释。然而,正是在现代与传统的缝隙中,文化精英与专业艺术工作者感知到现代“怀旧”社会心理的泛起以及与之紧密联系的昔日文化符号的商业价值,他们也熟悉将时代痕迹、记忆商品化、“陌生化”重组的转化路径,这也是艺术家实践群体与文化精英介入传统技艺最便捷的方式。

因此,现代性导致传统技艺出现结构性的改变。传承群体出现了极化趋势。民间匠人群体趋弱,精英艺术家群体增强。传统社会中曾经活动在乡间市集制作民众日用品的匠人越来越少,并出现传承断裂,“相较于传统的乡土民间手工艺人,当代的新民间手工艺人往往逐渐向城市聚集,熟悉现代媒体,善于自我营销,有较高的文化素养和创新意识,他们立足传统而又有现代性品质”。新民间手工艺人与传统匠人间的异质性很大,新民间手工艺人大多由专业艺术从业者转型而来,或者由日常手工制品匠人有意识地向专业艺术从业者身份转变。与西方传统技艺的命运类似,专业艺术家群体大多抛弃了传统技艺的民众性,向纯艺术的“工作室手工艺”转变,他们创作的手工艺越来越纯艺术化,展示的地点也倾向于落地在正式博物馆、会展中心、画廊等,其作品的功能大多与日常实用性脱钩,转向与普通艺术品一样被拍卖收藏。典型如2010年10月在上海宝山国际民间艺术博览馆举办的“手艺的新美学”系列活动,由高等院校清华大学与上海大学美术学院的专职艺术研究者联合策划。与会者多为陶瓷艺术家、金属艺术家、漆器艺术家、刺绣艺术家、器具设计师、平面设计师、首饰设计师、纤维艺术、玻璃艺术家等。其参展作品在形式上虽然继承或者借鉴了传统技艺,但是这样的艺术展品无论就展示空间、署名惯例等来分析,都属于独立的精英艺术范畴。工作室模式下的手工艺艺术家虽然也如传统技艺匠人一样,在作品中留下个人化的身体印记,但是与传统匠人不一样的是,后者凝结在手工作品中的个人特点是不自觉的。而现代艺术家在艺术品的创作过程中更加刻意追求个体化的身体印记,以之作为武器对抗复制化、模式化的机器生产,以强调现代性重压下日常生活的丰富与细致。但有批评者尖锐地指出:“工艺的外在形式,它从社会生活中脱离出来进入个体创作中,它的审美也具有了独特性,它被署上了名字,它成为制作者的专属,因此,它脱离了民众……与其说是个体艺术家拯救了手工艺,不如说他们只是在手工艺的坟墓上攫取了一抔土。”

传统手工技术的工艺品化强调了“人的属性”,虚化了其自然属性。艺术界与新民间艺人对传统手工技术的介入肯定有其正向功能,但是由于艺术界过于追求独创,所以量少而价高,加之其精英属性,并未在社会性上超越并复兴民间技艺。在某种意义上,很多“新手工艺”可以被视为当代艺术界为了自身的自律发展而寻求的挪用策略。因此,学界对传统技艺的精英式非日常生活转向仍然回响着质疑与批判,批判重心集中于“新手工艺”过于追求单纯的艺术性而忽视生活性、民众性。“某种意义上说,当传统技艺的基本特性从生活实用性转变成审美特性时,它的生命力就已经衰竭了,它作为传统技艺的品格就丧失了,它已经变成了为纯粹审美而存在的‘艺术品’”。从直观上分析,现代艺术家更乐意以新的材质表现传统形式,如上述“手艺的新美学”会展中艺术家提供的57件作品中,使用的艺术材质有天然漆、银粉、金粉、螺钿、蛋壳、陶瓷、乌木、麻布、陶土、脱胎漆、银珠、堆漆、硅胶、丝绸、玻璃、丝绣、纤维、银、珍珠、瓷土、欧泊、珐琅、绿松石、紫铜、大理石、锡、黑胡桃木皮、不锈钢、鸡翅木、水曲柳、炻器、青瓷等。职业艺术家更倾向使用罕见、贵重或者便捷的半成品材料替代传统技艺中地方性原生生物资源。无论出于资本逻辑还是审美自律,这类创新对传统技艺中的“就地取材”都是一种断裂,因为传统手工艺与具体生境中的生物资源存在着本真性的一致性,在材质层面上,传统技艺就是自然本源的。就传统技艺来看,任何一种传统技艺的产生、价值、功能、自然材质的选择与人们身体感知的时空有着内在的、无法割裂的关系性。以N流域少数民族最常使用的手工制品“饭盒”为例,由于传统上少数民族在户外的狩猎、采集、农耕时间很长,而竹藤制成的饭盒能使食物在潮热的雨林中得到较长时间的保存,饭盒因此需要而诞生。目前,割胶是当地少数民族的主要生计,在胶林工作耗时较长,饭盒仍然发挥实际功用。饭盒外形虽然大多类似,然而处于不同海拔的少数民族族群制作饭盒使用的生物资源则因地取材,如低海拔坝区的傣族、布朗族往往使用大竹、苦竹等竹篾编织饭盒,生活在半山腰的哈尼族,常常采用生活在海拔1500米至1800米的云南省藤编织饭盒。生活在更高海拔的拉祜族会使用刺竹编织饭盒。由此可见,民族栖息地具体生境中自然物种的多样性在一定程度上转化为民族文化的多元化,在这个意义上,传统手工技术是一种无法与具体生境时空相割裂的地方性知识。

由此可见,新工艺日常生活性、民众意义的式微也部分体现在自然生态构成要素的匮乏上。诞生于具体生境的手工艺物件,材质的特殊性就是无可替代的本真性要素。可以假设这样一个情况来理解其本真意义:面对三个工艺外形一模一样的篮子,材质分别是塑料、植物枝条与贵金属,三者中塑料篮子一般最容易被认定为日用品,贵金属篮子较易被认定为展示的艺术品,植物枝条篮子则较易被判断为既有日用性、兼有审美性的传统技艺制品。这种审美直感判断不是来自外观形式,而是来自人与自然漫长共存产生的依恋,这种依恋表现在对于渗透至自身生活内容的生物资源,人们视其为“有意味的形式”。传统技艺材质凸显出令人熟悉的美感与人们对土地的集体记忆相关,这种记忆源于人们与自然互生的历程,是一种比生活内容更深邃的生命内容。而这正是传统技艺本真性的“内价值”,刘铁梁将民俗文化的“内价值”与“外价值”视为一对二元概念。民俗文化在其存在的社会与历史时空中所发生的价值,局内民众所认可和在生活中实际使用的价值是为“内价值”。“外价值”是作为局外人的学者、社会活动家附加给这些文化的观点、价值或者包装。前者是本,后者为末。因此,传统技艺在原生地的就地取材是从生命维度对民俗文化“内价值”的关注,传统技艺的自然本源是对生境生命经验的外化。

工作室艺术家那里传统技艺材质的脱落是一种现代性“脱域”。所谓“脱域”,“是社会关系从彼此互动的地域性关联中,从通过对不确定的时间的无限穿越而被重构的关联中‘脱离出来’”。“脱域”关乎“时间—空间”观的改变,“‘时—空’转换与现代性的扩张相一致”,是现代性的逻辑点之一。商业运输、媒介传播、专业学习机构等使得作为地方性知识的传统手工技艺打破时空的界限,重新组合嵌入到现代生活中。在去日常性、专业化、工作室化的现代化转型过程中,传统技艺内化的时空属性都出现了虚化。传统技艺的空间性脱域主要体现在地方性原材料的匮乏或者被替代。因纯粹审美或艺术商品而生的工艺品更多汲取了传统手工技艺的形式造型或者技术,因为这部分更多属于第一性的“人的智慧”而得到认同,而原生地的生物材质,或因现代性中自然的第二属性被忽视,或因考量商品成本被替代。总之,当地族群与生境大地共生性的身体经验在现代性进程中被自动抛弃。传统手工技艺“脱域”的另一个表现在于“使用者—消费者”的想象转变上。传统手工制品是与具体生境有机联系的器物,器物在一定地域范围出售、流转、使用,匠人、使用者都知道工艺与季节、材质处理选择的密不可分性,只有掌握与自然相处之道,参照自然现象或具体地点来设计、使用,手工物品才更具实用性与使用寿命。在“时间—地点”虚化的现代社会,工艺品审美功能至上背后是深层的资本逻辑。工艺商品建构出一个民族、节俗、季节、居所夷平一致的消费大众,表现在大多数工艺品量化设计中,地方性自然作为次等要素被贬低或忽略。在现代性“脱域”影响下,传统手工技术传统即使仍然在具体生境得以存在,远距离城市时尚消费仍具有极大的辐射性使其成为地域摊位上的旅游商品。这也是目前地方性手工艺产品开发成旅游商品后大多雷同的深层原因。

三、作为生产资料的生物资源:传统技艺整体性保护中的生态反思

现代性是双刃剑,它不仅给传统技艺带来灾难,也给其带来了机遇。“现代性是有着两面性的,它在否定过去、传统之时,又可能‘发现’或‘发明’过去、传统新的价值,因为现代性是一种新的价值观念,一切传统事物都面临着‘价值重估’”。而“反思”正是现代性的价值所在。1935年,英国生态学家阿瑟提出生态系统中有机体与环境的关系,可以被视为现代性生态反思的开端。英国社会学家吉登斯的现代性反思将生态问题与风险社会联系起来。因此,现代社会中的生态反思与实践成为重要议题。就保护传统手工技艺方面,吉登斯现代性反思框架可以揭示在传统手工技艺整体性保护中生态内容的重要性。

生态反思为传统手工技艺整体性保护传承提供了新的视角。“整体性保护传承”意见强调了对非遗孕育原生地环境的整体保护。从生态反思角度来看,要保存传统手工技艺的原生性,与体现“人的智慧”技艺同样不可或缺的是作为生产资料的多样化生物资源,传统手工艺技术的丰富性就是生物多样性的文化外显。当下,传统手工艺的难以为继,生物多样化日趋单一、生态环境的被破坏是其客观原因之一。以滇南西双版纳N流域少数民族传统手工技艺与生态要素间的关系为例,手工艺技艺大多以其生境中丰富的生物资源为生产原料,继而衍生为非物质文化遗产中的文化生产礼俗,原住民对自身生态环境的热爱是本民族文化认同的核心内容。在人与自然漫长的共生过程中,少数民族原住民与原生环境中的生物资源形成了互惠互生的关系,生物自然生长周期与生态空间区位制约着传统技艺的生成与发展,生物资源因为原住民得以驯化、进化,在生物圈中形成优势的生态地位;而原住民也在生产过程中熟悉了自然的馈赠,并获得了生存智慧,各种生产礼俗、民间信仰大多是原住民与生境生物资源间相互召唤的文化结构的呈现。当下N流域生态环境变化很大,具体表现为:人工林面积的增加、农用土地流转时大量的非农化现象、农药和除草剂的滥用等问题。另外,橡胶、香蕉等经济作物在田野点占垄断性比例,近年来,单一种植面积有扩大化趋势,不仅对生物多样性有很大的伤害,同时导致农药的泛滥,对野菜、菌类、藤类等采集、加工等传统知识传承也具有很大的负面影响。

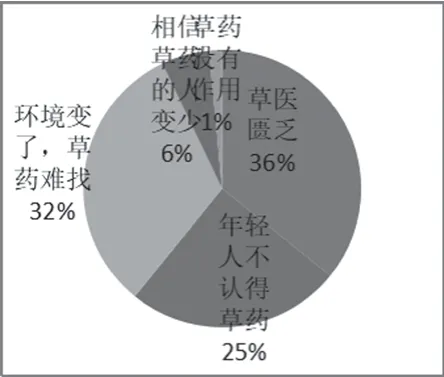

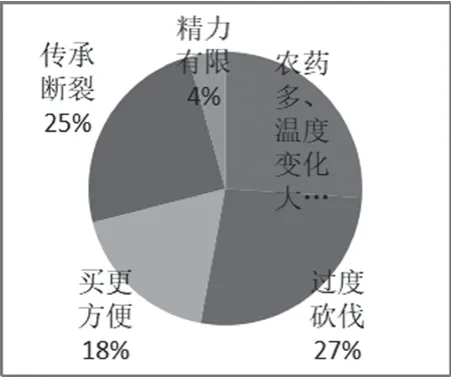

田野数据也进一步加强了对传统技艺生产性保护的生态反思。2020年5月至6月期间,笔者负责的田野小组对西双版纳N流域少数民族社区相关生物资源利用与传统技艺技术与知识的流失原因进行了调查。依照村寨民族人口分布比例、自然与社会条件,对N流域保护区内六个自然村(MD傣族村、MN布朗族村、DNY和JZD两个拉祜族村、HMH和PB哈尼族村)中150名少数民族居民进行问卷调查。男女比例为1:1,覆盖年龄为20—70岁,以1:1:1的比例分为老年组(55岁以上)、中年组(35—55岁)和青年组(18—34岁)。调查涉及到传统手工技术内容分为以下3项:1.传统药材炮制技术;2.传统日用品手工艺技术;3.食品加工传统手工艺。得出结论:如图1-图3所示,在传统药材炮制工艺式微原因中排前三位的是:草医匮乏(36%)、好草药不好找(32%)、年轻人不怎么认识草药(25%)。传统日用品手工艺技术流失的前三位原因是:过度砍伐导致竹藤资源锐减(27%)、农药以及环境问题导致生产原料锐减(26%)、代际传承断裂(25%)。食品加工传统手工艺流失的前三位原因是:市场成品的冲击(54%)、自产的食材原料越来越少(20%)、食品加工手工艺的传承断裂(10%)。以上传统手工技艺排前三位的流失原因共计9条,其中与生物资源、生态环境、生态知识相关的原因占5条。

图1 传统药材使用技术流失原因

图2 传统日用手工艺流失原因

图3 传统食品加工技艺流失原因

由此可见,田野点的少数民族传统手工技艺流失在很大比重上与生态要素的变化有关。调查还发现,传统工艺技术传承断裂与生态知识代际递减呈正比相关。数据显示,田野点老年、中年、青年三个年龄组中,老年组在传统手工技艺能力、植物、动物认知、利用生物资源的知识等方面均为最强,青年组最弱。这种断裂不仅因为现代活动导致了自然环境的退化,破坏了生物多样性,也反映了现代性对原住民生态观的影响。在田野调查中,调查者印象最深刻的是老年人对各种生物资源名谓、功能的熟悉,而很多年轻人则将没有经济价值的植物统称为“杂树”或者“野树”。这种两分法背后的哲学根源正是现代工具理性,即对物的有用性的追求。正是这种有用/无用的价值物性生态观导致田野点的原生林被偷伐,多样性的“杂树”被橡胶、香蕉等单一的经济作物替代,也导致了与之相伴的各种手工技艺面临着衰亡的命运。

在田野调查中,我们发现传统手工技艺传承与生态保护二者要达成协调并不是轻而易举之事。以流域内葛马藤传统编织技术为例,近年来,由于水电站的建设造成了箐沟干涸,另外,流域内农用地、流转地面积的扩大导致了除草剂的滥用,两个环境问题使得被视为野草的葛马藤数量日稀,编织技术难以为继。然而,上述水电站与土地问题又确实改善了区域民生。可见,区域发展、生态建设、传统工艺技术传承等任务要齐头并进是个复杂而细致的工作。为此,我们就微观、中观、宏观层面给出三点建议。

首先,从微观上要重视手工技艺与生态要素的变量关系。与生物资源相关的传统手工技艺的传承与生态保护工作都应该将另一方视为重要的变量加以评估:一方面,传统手工技艺传承不仅仅涉及主体认同方面,自然生态要素也影响到具体手工技艺的活态程度与传承力度。在生态环境问题日渐尖锐的现代社会中,传统手工技艺很可能会因为生态环境体系中任何一个环节的变动而发生变动、衰落乃至消亡。另一方面,手工技艺的传承现状也影响了当下生态环境的治理与管理、对生物资源丰富性与多样性的关注。如,西双版纳地区的旅游品市场有滇省藤手工产品需要,滇省藤手工编制技术就得到了更大的传承力度,版纳地区也开始了人工培育滇省藤项目。

其次,在中观层面上,手工艺整体保护传承工作可以考虑“优先原则”。在恢复、重建非遗的努力中,人力物力的有限性以及文化现状决定了总有一些非遗项目具有恢复、发展的优先便利。一般来说,较易转化为区域民生建设良性资源的传统手工艺、歌舞、民俗等更易得到关注。以本文中的田野点为例,我们建议优先选择发展关乎衣、食、用等传统手工技艺,因为这类非物质文化利用自然环境中再生性强的竹、藤、棉、麻、菌、笋等植物,而且相关技术流失率较少,恢复成本因此也更低。更为重要的是,如果经过创新、规划和良好的市场导向,这类传统手工技艺将会有转化为市场价值的极大潜能。经济收益会促使人们意识到良好的生态环境、多样生物资源是改善其生活的重要资源。只有群众自发参与到遏制土壤退化、减少农药、除草剂应用、保护野生生物资源等社会行动中来,才能推动手工技艺类非物质文化的传承与生态环境保护的良性循环。建议与政策引导应优先关注如何恢复、利用多样化生物资源,将传统手工技艺等非物质文化遗产开发转化为既具有经济潜能、又能促进生物多样化恢复、保护生态环境的产业。针对不同区域、民族主体以及相关手工技艺类非物质文化遗产的保存现状,应以“环境友好”“日常生活”和“产业优先”等原则进行项目方案设计,以达到传统手工技艺发展与生态环境良性互动的最大化、手工技艺产业化开发成本最小化的目标。

最后,宏观上看,各级文化生态保护区(以下简称“保护区”)制度的完善是传统手工技艺与生态保护获得双赢的重要路径。国家级文化生态保护区是我国非遗保护工作的创举。根据2018年12月国家文旅部发布的《国家级文化生态保护区建设管理办法》第二条,保护区的“核心内容是非物质文化遗产”,第四条阐明“应坚持保护优先、整体保护、见人见物见生活的理念,既保护非物质文化遗产,也保护孕育发展非物质文化遗产的人文环境与自然环境,实现‘遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益的目标’”由此可见,保护区的设立是基于非遗与生态两手都抓的理念,有专家认为“我国保护区建设工作……是作为《公约》缔约国的履约实践”,“人文—环境”是个整体文化空间,对其进行打包性保护能更好地恢复原生地生物资源的多样与丰富,不仅能满足手工艺技术的生产原料要求,而且手工艺传承群体也会因具身在原生环境的日常生活中,沉浸式地产生出新创意。唯有常识性灵感,才是手工艺传承连续不衰的动力。另外,各级文化生态保护区采用的政府主管与社会参与的原则能更好地促进手工艺与生态保护的协调关系。政府在宏观指导、资本划拨以及政策扶持等方面的主导地位不仅吸引社会资本有序进入、激发民众传承主体意识,同时,在整体性保护理念框架中,越来越多的环境、生态、文化、管理等专业人才加入到非遗保护团队中,学科日趋多元化,区域性保护工作也将愈加精准。在文化生态保护区“文化—环境”的整体性保护框架中,手工艺等生产性较强的非物质文化遗产更能获得文化、生态的双重赋值:多样的生物资源意味着多样的生产资料,多样的生产资料促进相应传统技术的复兴,具有独特地域色彩的手工艺品在相关部门的协助下更易得到市场收益,由此往复,形成手工艺传承与生态建设的良性循环。

结语

生态环境与生物资源是具体时空中传统手工技艺的物质基础,本质上它们之间存在着一致性。所以,前者的恶化或急速嬗变对后者的传承具有根本性的影响。如果说,自然“祛魅化”意味现代性的降临,那么自然的“复魅”则强调恢复自然本来的多彩性,重视自然与人类生活的相互依存价值。在实践层面,我们应该将具体区域内的生态环境、生物资源与因之而生的传统手工技艺视为一个文化生态有机整体进行研究,即,二者具有互生性,互为因果,任何一方的变化都具有全局性的重要意义。

现代性生态反省意识使我们看到了包括人类、生物资源等在内的整个生态有机体对传统手工技艺传承的影响。“命运共同体”概念的提出,对传统手工技艺的振兴具有重要的启示意义。马克思主义生态哲学是自然复魅的实践理论基础。以马克思的观点来看,传统手工技艺就是人类智慧与自然有机联系的实践结果。具体地域的传统技艺活动受具体自然环境与生物种类的制约,同时,传统技艺也改变着居住栖息地的自然环境、生物的分布与衰荣。在马克思辩证与整体论的框架下,人们运用智慧利用大自然中多样性的生物创造出丰富的传统技艺,这就是人与自然“命运共同体”的感性显现。因此,传统技艺的振兴不仅依靠社会精英介入、传统技艺原生地传承群体的接力、科学技术、社会资金等方面的投入,更依赖多样性生物世界的重建,他们的合力对传统手工技艺的生产性传承具有决定性意义。