秦汉简帛文献用字计量研究及 相关工具书设计*

张再兴

一、引言

传世文献屡经历代传抄改写,异文错杂,时常难以反映当时的实际用字面貌。而出土文献时代比较明确,未经后世改动,能够真实反映抄写当时的用字原貌,是比较可靠的用字研究材料。裘锡圭先生(2013)258曾经指出“研究古今字,要重视各个时代直接遗留下来的文字材料”,对于其他类型的用字研究也是一样。

不过由于条件的限制,传统的研究无论是工具书编纂还是用字专题研究,往往只局限于举例的方式。这种研究只能说明是否有某种用字现象,而无法说明这种用字现象是当时主流的用字现象或仅仅只是偶尔为之(也就是说,用字现象的有无所反映的并不完全是当时的用字习惯实际面貌)。实际上,高频的习见用字与低频的偶见用字的地位并不能等量齐观。同时,用字现象也常存在产生、流行、消亡的过程。因此,用字研究不仅需要了解某种用字形式的存在与否,还需要了解其地位和发展变化。而这样的研究需要以定量的统计分析为基础。针对秦汉简帛文献这种延续时间长,数量特别巨大的文献材料,基于定量统计的用字研究目前尚十分缺乏。本文将基于定量统计,从断代和历时两个角度举例说明这种研究的相关问题,并讨论以定量统计为目标的相关工具书的设计。

二、用字地位的计量研究

秦汉简帛文献中,一个词的多种用字形式常具有明显的数量差异。某种用字形式可能是偶尔使用,也可能是当时普遍的使用习惯。例如秦简牍中,既有用“殹”记录{也}、用“可”记录{何}等普遍性的使用习惯,也有数百组仅仅一见的用字情况。用字地位的考察就是通过词的各种用字形式在某个断代文献中的使用频率对比判断其流行程度。通过计量研究,我们既可以确认某个时期的通行用字形式(即当时的“用字习惯”),总结当时的总体用字特征,还可以通过文献的具体分析确定用字形式的文献特征或个人特征。

(一) 用字流行度的总体差异

从断代层面来考察,可以通过计量统计确定该断代某种用字形式的流行程度,从而确定其用字特征。

记词用字其实是一个字选择视角的问题,除了一些个人随意性的偶然用字,许多记词用字的选择反映了文字系统在记录语言过程中的调整和发展。秦汉简帛用字复杂多变,常常出现多字记一词的情况,这种情况往往被认为是用字混乱或不规范的标志。但是一个词的几种用字形式各自的流行度一般会存在差异,常见的情况是其中有一个字形比较通行。而流行度的差异只有依靠用字的数量对比才能加以判断。

用字流行度的考察可以有字和词两个出发点。从字的出发点来看,考察字的记词功能,即一个字的出现总量与记录某词的数量对比,反映其在当时的主要记词功能是什么。如“復”字,在秦简牍中有记录复衣的{複}3例,腹部的{腹}7例,覆盖的{覆}7例,后两种记词的数量相同,与前一种的差异也不算太大。而在实际文字使用中,更多的是差异比较大的例子。如西汉早期简帛中的“台”字,记录开始的{始}有15例,记录怡然的{怡}则只有2例。

从词的出发点来看,要考察一个词用哪些字来记录。秦汉简帛文献中有些记词用字的形式很复杂,如记录欢喜的{欢}这个词的字有“驩”“讙”“懽”“ ”“觀”等,其他类型的秦汉出土文献材料中还有“歡”“雚”等字。这些用字形式的使用数量并不一致,有些很常用,有些则很罕见。如“ ”“觀”都只有1次,而“驩”则有47次。最高频的是“驩”,说明它最为通用,是秦汉时期记录{欢}最主要的用字形式,是当时的习用字。[1]这一用字形式在汉代的传世文献中也有充分的反映。段玉裁《说文解字注》“歡”字条:“《孟子》借‘驩’为‘歡’。”根据中华书局中华经典古籍库中《汉书》的统计,在记录{歡}的用字中,“驩”字最常用,有20次,后世习用字“歡”只有11次,而“懽”字则只有2次。

当然,即使同样是比较通用的用字形式,通过使用数量的比较,我们也可以发现不同用字形式的通用程度其实是有很大差别的。

例如,秦简牍中记录早晚的{早},用“蚤”字13例,用“棗”字仅1例,可见“蚤”是当时十分通行的用字形式。而记录{伯}的“柏”,在这一用字形式最为流行的西汉早期,其总体数量与“伯”字相比为60∶33,虽然数量优势明显,但是与“蚤”相比,通用程度明显要低很多。在同一种文献如马王堆帛书中进行考察,其比例为27∶19,数量更加接近,充分说明这种用字习惯的通用性较低。

有些用字形式的流行程度非常高,是秦汉时期最为普遍的用字形式,从现有出土秦汉文献材料来看,几乎没有例外。如记录喜悦的{悦}的“说”字,记录第二人称{汝}的“女”字等。[2]

(二) 用字习惯的文献差异

不同地域、不同性质的文献用字习惯时常会有差异。用字文献类型差异的考察需要注意两个方面:一是用字文献分布的广度,即其使用的广泛性。二是用字文献分布的均衡度,即各种文献中出现数量的均衡程度。如果不均衡,是否反映各自的文献特点。

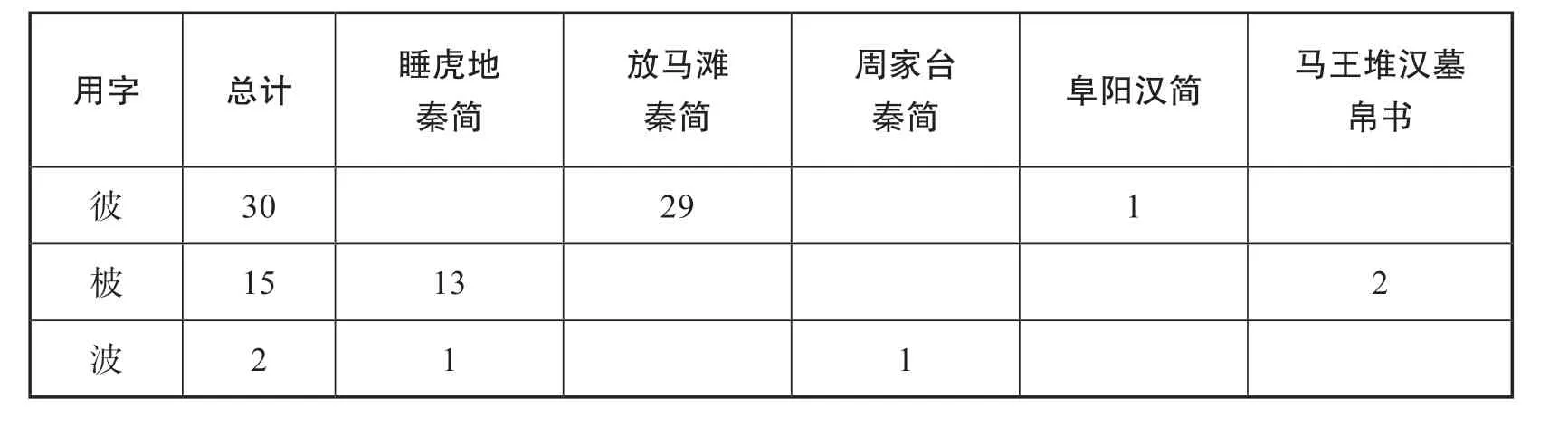

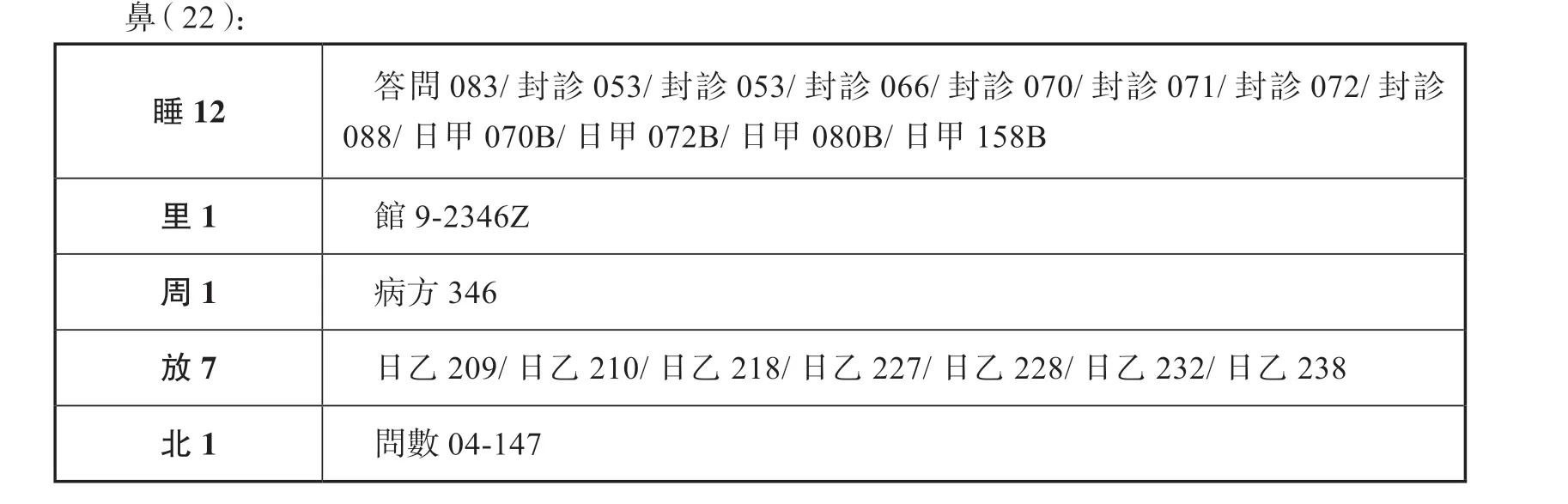

秦汉简帛中的{破}这个词,只有《岳麓书院藏秦简·肆》第三组332简“从破赵军”,直接作“破”。这个词更常见于术数类文献,在不同文献中使用不同的字记录,但在同一种文献内部,则使用习惯基本一致,其用字差异基本体现在不同文献之间(见表1)。

表1

放马滩秦简29例及阜阳汉简1例都作“彼”。[3]睡虎地秦简中用“柀”的13例都见于《日书》甲种的“秦除”。《封诊式》77—78:“其穴壤在小堂上,直穴播壤,柀入内中。内中及穴中外壤上有厀(膝)、手迹,厀(膝)、手各六所。”“柀”,整理者读“破”。而 戴世君(2010)则认为读如字,意思为“部分”。马王堆帛书写作“柀”的两个例子都见于《养生方》(039、060)。《养生方》的时代比较早,这种用字习惯可能是秦时习惯的遗留。“波”字的使用则很少,只有《日书》甲种142背的1例:“勿以筑(築)室及波(破)地。”还有周家台秦简《病房及其他》339简的1例:“某痈某波(破)。”

解脱的{脱},睡虎地秦简用“说”“兑”各2例,不过前者见于《日书》乙种,后者见于《日书》甲种。两种《日书》的用字形式不一致。

灾殃的{殃},秦汉简帛中主要借“央”字记录。睡虎地秦简《日书》甲种的《岁》《十二支忌》用“英”,共6例。《行》篇1例用“英”,2例用“央”。马王堆帛书《阴阳五行乙篇·刑德占》则用“盎”,共7例,与其他诸篇明显不同。帛书中记录制胜的{胜}有两种主要用字形式“朕”和“勝”,它们在各篇中都不同时使用,各篇之间基本呈现互补状态。《老子》甲本及卷后古佚书作“勝”,而《老子》乙本及卷前古佚书则作“朕”。术数类文献多作“勝”,但是《刑德》乙篇只用“朕”,与《刑德》甲篇、《刑德》丙篇只用“勝”相反。《春秋事语》《战国纵横家书》均用“勝”,《相马经》则用“朕”。《周易》及卷后佚书除了《周易》经文及《二三子问》用“勝”,其余均用“朕”。

(三) 用字习惯的个人差异

不同抄手的用字习惯有时会有明显的差异。例如武威汉简《仪礼·甲本有司》篇由三个抄手抄写。第1简至第50简由第一个抄手抄写,第52简至第73简由第二个抄手抄写,第74简至第79简由第三个抄手抄写。(甘肃省博物馆,中国科学院考古研究所 2005)6110—13简共12例“脊”均写作“膌”,61—73简共4例则直接写作“脊”。帛书《战国纵横家书》从内容来看,可分为三部分。第一部分为前十四章,主题统一且各章之间联系密切,书信作者为苏秦。第十五章至第十九章为第二部分,每一章末尾都有字数统计,但各章内容并非密切相关。第二十章至第二十七章为第三部分,各章在形式和内容上都没有联系,应为零散篇章。(马王堆汉墓帛书整理小组 1976)此外,帛书由三种不同的笔迹抄写而成,第一种笔迹从起始抄写至235行,第三种笔迹主要抄写第二十七章,第二种笔迹抄写其余部分。(裘锡圭 2014)201不同部分的某些用字形式有着比较明显的差异,例如赵国的{赵},第一章用“赵”,第二章至第十三章主要使用“勺”,第十五章至第二十六章主要使用“赵”。(陈怡彬 2020)142

(四) 低频用字的独特价值

除了关注规律性的高频用字外,大量的低频用字同样值得关注。其中的大部分可能只是临时的、个别的使用,不具有普遍性,但是也有一些具有特殊的认识价值。

1. 个别偶见的例子有时反映的是这种用字习惯刚产生或已趋于消亡的状态

如“背”字,秦汉简帛中最早的例子是西汉早期张家山汉简中的1例,西汉中期也只有定州汉简中的1例,西汉中晚期的西北屯戍汉简中则有相当多的例子。结合秦文字主要使用“北”字记录背部的{背},而未见“背”字,[4]我们可以推断西汉早期正是“背”字产生的时间。

再如,假借的{假},睡虎地秦简只用“叚”字,其他时代稍晚的秦简牍中开始使用“假”字,不过数量还只有“叚”字的一半多一点,西汉早期简帛中“叚”“假”的数量已大致相当。西汉中期以后,“叚”只有北京大学藏西汉竹书《苍颉篇》069“叚耤合冥”一个例子,而此时“假”的使用已有50例。从这些数据可以确定{假}的用字形式有明显的从“叚”到“假”的转移趋势,并且可以肯定此时见于《仓颉篇》的1例“叚”其实只是传抄古书中残存的用字现象。因此,通过比较可以发现绝对数据的存在并不一定说明这种用字形式的流行。

2. 有些看上去是例外的极低频用字,其实只是释读不够准确

根据整理者的释文,“值”字除了西汉中晚期的3个例子外,西汉早期张家山汉简《算数书》还有2个例子记录{置}。整理者释作“值”的这两个字(见27、48简)其实都是“直”,字形略模糊,但是能辨认左侧并无构件。“直”记录{置}在秦和西汉早期简帛中有100多个例子,是一种极普遍的用法。

秦汉简帛几乎都使用“孰”字记录{熟}。马王堆帛书《五十二病方·加(痂)》363/353整理者释“煮熟”的“熟”字,图版下部并不清晰,这个字形很可能也是“孰”。

三、用字流行期的计量研究

秦汉时期是用字习惯变化较剧烈的时期,许多词的记录用字发生着巨大的变化。这种变化常常不是短时间内完成的,而是一个逐渐变化的过程,用字具有明显的流行期差异。正如裘锡圭先生(2013)185所指出的那样:“有时候,表示同一个词的不同假借字之间,有比较明显的前后相承关系。”通过对一个词多种用字形式使用频率差异的历时考察,可以比较清楚地描述用字习惯变化的趋势和过程。由于大多数秦汉简帛文献的时代比较明确,这种变化过程所涉及的时间范围可以在“秦汉”这样比较宽泛的时间段内进行进一步精细的断代描写,从而确定各种用字形式的具体流行时间及用字变化发展的速度。文献类型等多种因素也会影响用字变化的进度,例如传抄古书由于底本的关系,往往会保留较早期的用字形式。

(一) 用字习惯的时代特征

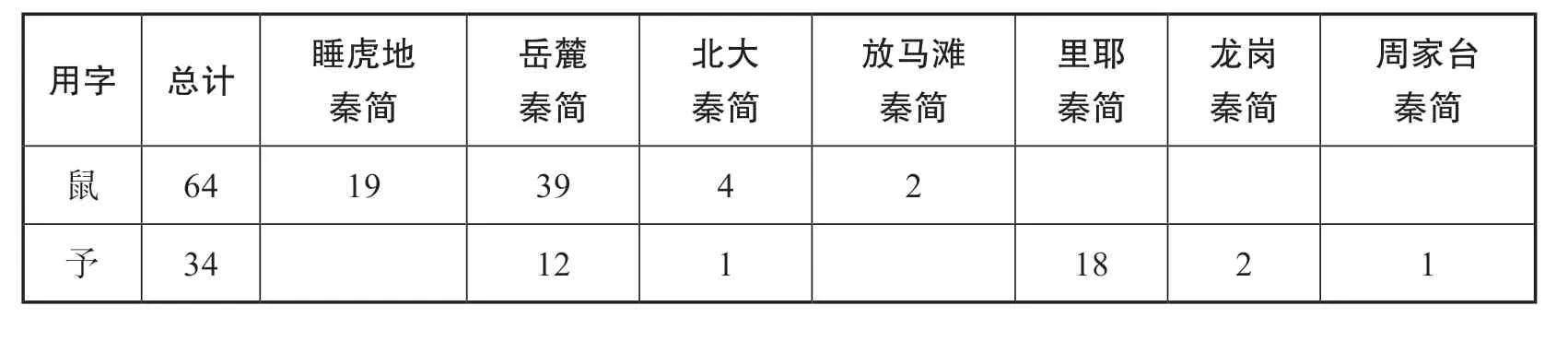

用字习惯具有非常明显的时代特征。如,以“鼠”字记录“给予”的{予}这个词只出现于秦简牍中,共64例,汉简帛中未见。时代比较早的睡虎地秦简中,“鼠”有19例,没有“予”字。其他秦简牍中的“予”字已出现34例,西汉早期则已有89例(详见 表2)。可见“鼠”从战国晚期秦国的睡虎地简开始使用,到汉代停止。而“予”字的使用相对较迟,在其他秦简牍中才出现,在秦简牍文献中,比例没有超过“鼠”。但是这种用法到了西汉早期成为主流。

表2

用字习惯的转变常有一个共存期,过程往往需要进一步的细致考察。“鼠”和“予”这两种用字形式在两种秦简牍文献中共存。岳麓秦简中的共见分布极有规律。作“鼠”的39例皆见于秦王政时期的司法文书第一类。“时代明确的案例都属于秦王政十八年至二十五年,即秦国统一六国前夕。”(朱汉民,陈松长 2013)12例“予”则只见于第四册第二、三类的秦律。第四册的秦律令条文中甚至有秦二世时期的令文,(陈松长 2013)其书写时间应该相对比较迟。北大秦简目前已经公布的材料中,“予”字1例,见于《泰原有死者》;“鼠”4例,见于《算书》甲种2例,《鲁久次问数于陈起》《禹九策》各1例。根据里耶秦简“书同文”木方“鼠如故,更予人”的记载,上述秦简的两种用字形式的变化其实是“书同文”政策实施前后的用字差异。

从历时角度来看,秦汉简帛中的用字差异时常反映的是秦汉时期用字选择的定型过程。秦汉文字不仅在字形上发生着隶变这一重大变化,在用字习惯上也在不断发生变化调整。通过用字形式的定量考察,可以对秦汉时期用字选择的发展趋势有清晰的认识,也可以明确发展变化的具体过程。

值得注意的是,一个字形出现或存在的时间与记录某词的时间不一定一致,如“藏”字战国玺印中就已出现,但直到西汉晚期才开始记录“藏匿”一词。一个字形开始记录某词的时间与这种记词的流行时间也不一定一致,如“豆”字,战国文字中就有记录“豆子”一词的例子,但是这种用法一直到西汉中晚期才流行。(张再兴 2018)因此,我们对用字进行计量研究的时候必须区分其开始、流行和停止三个阶段,而不能笼统地讲。

(二) 用字流行时间范围的确定

用字是一种社会现象,不可能整齐划一。往往在一种用字形式产生很长时间之后才被社会接受成为流行的用字习惯。同样,当一种用字习惯不流行以后,也不时会有人继续使用。因此,一种用字现象的流行时间仅仅依据有无这种用字现象是无法判断的,其存在与流行的时间范围需要根据定量统计的数据对比来进行判断。

有些用字习惯虽然存在的时间很长,但是流行的时间很短。如“柏”用作“伯”,最早的例子见于北大秦简《禹九策》16:“其祟风柏(伯)及街鬼,凶。”虽然秦简牍中所见仅此1例,但是可以说明这种用法的产生时间较早。东汉时期的简牍中虽未见到相关用例,但是直到东汉中晚期的碑刻中尚有少量此类例子。[5]当然,用“柏”记“伯”的例子主要集中在西汉中期以前,特别是西汉早期。[6]

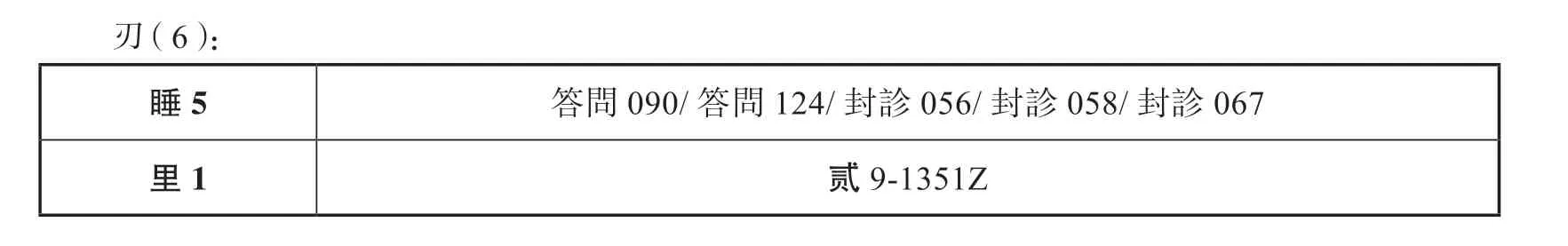

有些用字习惯不仅历史悠久,流行时间也很长。如“酉”记录{酒}是先秦古文字中常见的用字形式。虽然秦时期“酒”字有31例,但是“酉”记录{酒}仍有16例,占了一半(详见表3)。可见秦时期以“酉”记录{酒}的习惯还是比较常见的。特别是时间比较早的睡虎地秦简,更是占了12例。到了西汉时期,用“酉”的例子只剩下了早期马王堆的5例,“酒”字的数量已经十分庞大。马王堆的5例见于《式法》2例,《春秋事语》2例,《五十二病方》1例。这些文献的时代都比较早,[7]更有可能是秦时期用字习惯的孑遗。

表3

对于某种用字现象产生、消亡的时间,确定起来有相当的困难。但是通过用字流行阶段前后的数量对比,我们可以做出大致的认定。与某种用字的流行阶段相比较,在此之前的低频使用阶段,很可能就是其产生的阶段。在此之后的低频使用阶段,很可能就是其消亡阶段。

(三) 用字形式更替定型的速度差异

除了像新莽时期使用行政手段改变用字形式的突变之外,文字系统内部的发展变化速度也有快有慢。在不断尝试记词用字的过程中,某些用字形式的流行期很长,有些则很短。由于许多用字形式是先秦用字的继承,也有许多用字形式在汉代以后长期延续,单从秦汉文字本身难以考察清楚其流行时间的长短。因此,如果要在秦汉这个时段进行用字变化的考察,需要转换考察方式。

裘锡圭先生(1974/201218)对于字体演变曾有这样的论述:“一种新字体总是孕育于旧字体内部的。”我们可以借用这句话来说明用字的演变。新的用字形式跟旧的用字形式常有一个共存的时期。而在用字变化转移的过程中,共存期有长有短,也就是用字更替定型的速度有快有慢。秦汉文字用字的变化剧烈,通过不同形式的用字更替定型时间来考察具有更强的可操作性。

如嫁娶的{嫁},睡虎地秦简中有22例作“家”,只有5例作“嫁”,“家”占据主流。但是后来迅速被“嫁”替代。稍晚的其他秦简牍中,“家”只有2例,“嫁”已有15例,西汉早期,“嫁”已有81例,“家”只剩下印台汉简《日书》的3例。西汉中期以后材料中再未见到用“家”的例子。考虑到《日书》的继承性,{嫁}的用字从“家”到“嫁”的转移在西汉早期可能就已经完成,整个转移定型过程十分迅速。

有的定型时间则相对比较长。例如“直”字,从睡虎地秦简开始就记录价值的{值}。一直到东汉,还有大量例子。而“值”字直到西汉中晚期简牍中才出现,且数量很少,总共只有敦煌汉简、居延汉简、肩水金关汉简等西北屯戍汉简中的4例(详见表4)。[8]

表4

(四) 用字变化与文献性质的关系

文献性质与用字变化有相当的关系。从文献的基本类型来看,古书类文献即使离开原始成书的时间不算太远,但也已历经了多次传抄,不再是原始著作者的书写面貌。如《老子》,除了秦汉时期的马王堆帛书、北京大学藏西汉经书外,还有更早的郭店楚简版本。在抄手抄写时,或多或少会受原先底本的影响,同时也可能会受到当时用字习惯的影响。而遣策、文书等应用类文献为当时实际书写,使用的更有可能是当时实际的用字习惯。

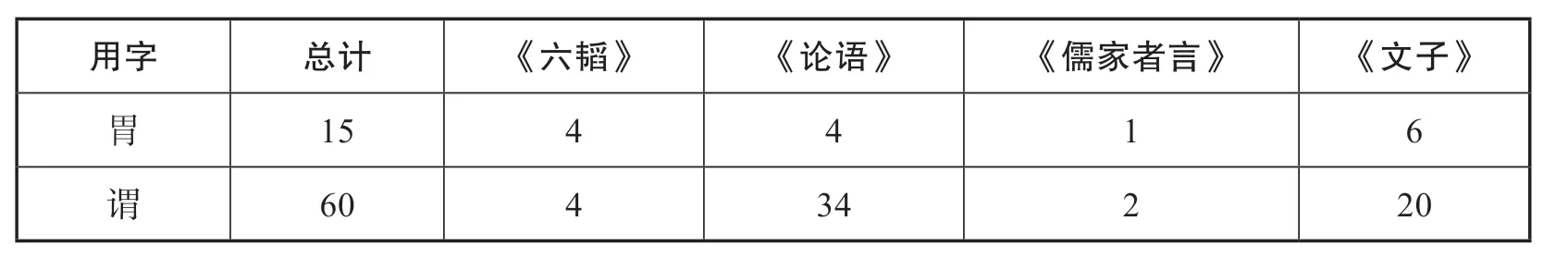

如动词{谓},先秦古文字借用“胃”记录,秦汉简帛中的用字情况变化颇大。从 表5的数据可以看出,[9]整体来看,“谓”的使用比例逐步提高,到东汉时期简牍,已经只见“谓”了。此外,东汉石刻的11例和熹平石经的19例也均作“谓”。可见古书中的写法也已经根据当时的流行写法进行了改动。

表5

然而在各时代不同的具体文献中,使用习惯有明显的差别。

秦简牍中以“谓”为主。具体数据见表6。不同文献中的分布有所差异。时间稍早的睡虎地秦简数量都不少,但是篇章差异非常明显。《日书》甲种“胃”与“谓”的数量比例为29∶3,而《法律答问》为1∶94。这应该与文献性质相关。《日书》很可能有早期底本,保留早期用字习惯较多。而对秦律的问答应该是当时性的文献,更可能采用当时的流行用字习惯。

表6

西汉早期文献中的比例发生了相反的变化,“胃”字的使用比例是“谓”的五倍。其中的原因应该与此时材料多为古书相关,古书中保留早期用字习惯的可能性比较大。分析数量比较大的几种材料,可以看出不同古书文献中的用字也具有明显的差异。

孔家坡《日书》简40例均作“胃”。马王堆简帛中,“胃”与“谓”的比例是394∶50。《老子》甲乙本、《周易》及卷后古佚书等均作“胃”。“谓”主要见于《阴阳五行乙篇》《战国纵横家书》及三号墓医书简。《阴阳五行乙篇》中的《刑德占》《择日表》主要用“谓”,《上朔》《天一》用“胃”。《战国纵横家书》中的“谓”字主要见于第十六章前,第十七章以后主要用“胃”。这与此篇的其他用字习惯变化基本一致。(陈怡彬 2020)137-150医书简中,“胃”11例,《十问》《合阴阳》共9例均作“胃”,而《天下至道谈》前2例作“胃”,后8例作“谓”,可能是抄写时改用了新兴的用字形式。银雀山汉简中,“胃”与“谓”的比例是74∶20。其中,《孙子兵法》(11例)、《孙膑兵法》(4例)、《守法守令等十三篇》 (14例)、《六韬》(13例)等均只用“胃”。《阴阳时令、占候之类》《壹:论政论兵之类》两部分多用“胃”,也夹杂一些“谓”。只有《晏子》5例,均用“谓”。张家山汉简中,古书类的《盖庐》《脉书》多用“胃”,而带有当时文书性质的《奏谳书》23例均用“谓”。

西汉中期,“谓”的比例比“胃”多了数倍。可见当时的主要通行写法已经是“谓”。但是具体考察北京大学藏西汉竹书和定州汉简两种文献,则用字情况有一些值得探讨的地方。

定州汉简除了一例应该是“未”字之讹的“谓”字之外,[11]其余用字情况见表7。

表7

从总体上看,“谓”的数量要明显高于“胃”。在具体文献中,有些分布比较有规律。如《六韬》中的4例“胃”都见于《国务》篇,4例“谓”都见于《六韬逸文》。《论语》中的4例“胃”都见于《尧曰》篇,此篇未用“谓”字,其余各篇则俱用“谓”字。古书各个篇章在结集之前往往曾经独立流传。这些篇章用字不同的现象应该正是各篇所据底本不一致造成的。

有些则不是特别有规律,如《文子》中的6例,见于0735、0984、1180、2326、2373、2436简,根据整理者的排序,这些简不在一起。(河北省文物研究所定州汉简整理小组1995)这种情况的产生原因,可能是由于当时的字形选择具有一定的书写随意性,也有可能这几条简属于同一篇,但整理者的编排不尽合理,还可能是不同篇章所用底本不同。另外,《儒家者言·二十四》中1例作“胃”、1例作“谓”,也是同一篇中用字不一致的情况。

再看北京大学藏西汉竹书。各篇用字情况见表8。

表8

只使用“谓”字的文献有《老子》《周驯》《赵正书》。《老子》为先秦古书,《周驯》的成书年代整理者认为应该在战国晚期,《赵正书》的成书年代可能在西汉早期。这些文献都使用“谓”,应该是已经采用了当时通行的写法。对比早期《老子》本子,可以清楚看到这种变化。郭店楚简《老子》都使用“胃”,西汉早期的帛书本《老子》乙本35例都用“胃”,甲本33例用“胃”、1例用“谓”,“谓”字例出现在29行:“此之谓玄德。”

只使用“胃”字的文献有《妄稽》《节》《雨书》《阴阳家言》。《揕舆》篇两种写法并见。4例“谓”都见于习语“是谓”。《老子》中共有19例“是谓”,说明这一习语在当时应该已经习惯写作“谓”。不过“是谓”在《节》《雨书》中都作“是胃”。整理者认为“(揕舆)记载的占验事应都是战国时期楚国的例子……需要注意的是,篇中的一些具体内容应已经过后人的编辑整理,并不一定是战国时代楚国的原文。”(北京大学出土文献研究所 2015)131我们似乎可以做出这样的推断,几种阴阳术数类的文献习惯使用的是“胃”,《揕舆》经过了后人的改动,因此“是胃”写作了“是谓”。

西汉中晚期,“胃”字已只有18个用例。16例见于新莽时期武威汉简的《仪礼》,此文献中未见直接写作“谓”者。《仪礼》作为抄写古书,这种写法应该是原先底本书写习惯的留存。从同时期其他文献中基本都已写作“谓”字来看,我们可以认为,此时{谓}的用字形式其实已经定型作“谓”。肩水金关汉简中的2例可能只是孑遗。[12]

四、相关工具书的设计

目前,已经发表的秦汉简帛文献总字数已超过100万字。如此庞大的数据量为用字断代和历时的定量研究提供了充分的材料基础。然而要实现上述定量统计研究,传统举例性质的通假字类工具书显然已经无法满足需要,编纂合适的新型用字工具书是目前的迫切需求。

满足定量统计研究需要的新型用字工具书应该具有以下功能:1. 改变传统通假字工具书字视角模式的字组关联方式,[13]以词为视角,选择合适的用字字形作为词的代表,我们称为“词形用字”关联起词的各种用字形式。2. 包含所有用字形式的数据。传统的通假字工具书并不收录所谓的“本字”的使用情况,因此其用字数据其实是不全面的。3. 由于单纯的个体数量统计常常难以说明问题,所以工具书需要提供各种用字形式的穷尽频率数据,以便在用字形式的频率比较中明确用字的地位。4. 用字形式的频率数据需要分断代提供历时的视角,以便进行发展变化的考察。5. 不同地域、不同性质的文献,其用字特点并不完全相同,其发展变化的情况也不完全一致。因此工具书需要提供文献分布的情况。这种文献分布差异包括两个方面:一是以出土地为单位的文献种类,例如睡虎地秦墓竹简、张家山汉简、肩水金关汉简等;一是根据文献内容进行的性质分类,例如大的分类有古书类和公私文书类,小的分类有古书类的经子典籍、医书、算数书、日书,文书类的法律文书、行政文书、书信、遣策等。有些地方出土的文献性质比较单纯,如西北屯戍汉简中绝大多数都是文书。有些则比较复杂,如张家山汉简中有法律文书、算数书、医书、兵书、遣策等。

基于上述要求,我们以秦汉简帛文献语料库为依托,编纂了《秦汉简帛文献断代用字谱》(以下简称《用字谱》)。其主要结构设计如下。

(一) 根据断代分卷

为了突出用字的断代特征,首先根据断代分卷。共分为秦简牍卷、西汉早期简帛卷、西汉中晚期简牍卷、[14]东汉简牍卷(附东汉石刻)四个分卷。

(二) 各卷分为三个主体部分

1. 《文献分布频率对照表》

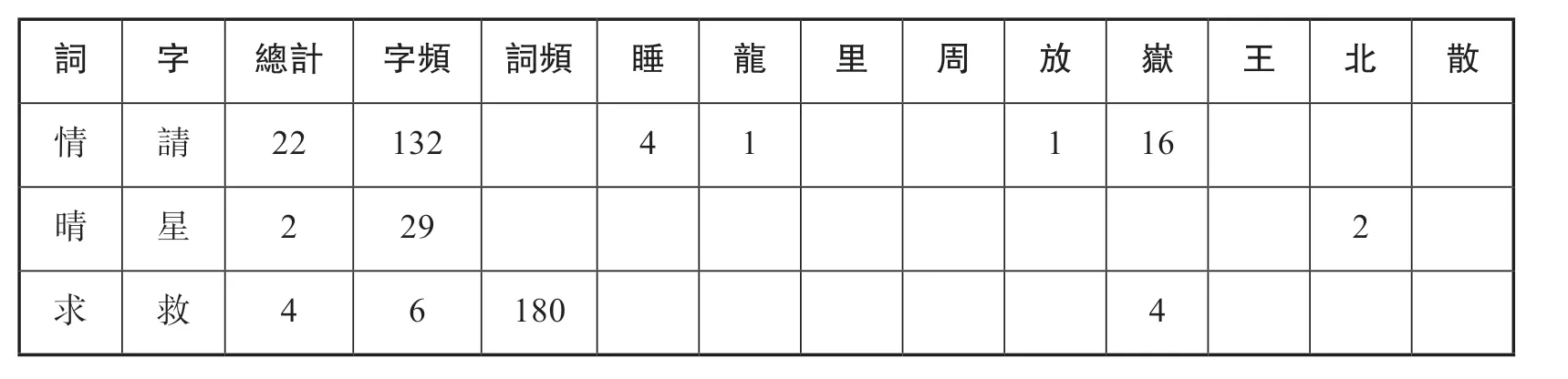

其目的是直观地展示词的用字形式及其频率差异。此表以词形用字(表中直接简称为“词”)为单位,以表格形式列出词的每种用字形式在各种文献中的分布数量,展现各用字形式在不同文献中的使用差异。同时附列词形用字在文献中的实际使用数量(即“词频”,具体出处见下文所述附录一)以及各用字形式的本用例的数量(即“字频”,具体出处见下文所述附录二)。

表9 《文献分布频率对照表》示例

2. 《辞例》

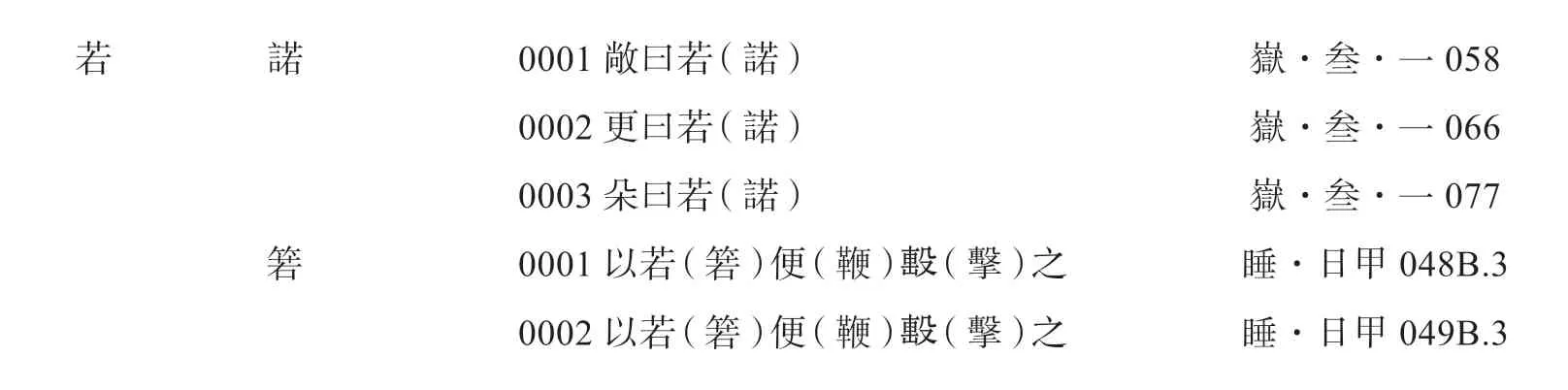

其目的是呈现字的记词形式及不同文献中的具体用例分布。以各用字形式为单位,穷尽列举用字形式的每种记词功能的所有出处,提供该记词功能的具体语言环境。

表10 《辞例》示例

3. 附录

附录一为《词形用字用例出处总表》。词形用字实际上也是一种用字形式。例如,记录嫁娶的{娶},秦汉简帛中的主要用字形式为“取”,此外还有少量的“聚”“㷅”“娶”。该书主体部分收录了用字形式“取”“聚”“㷅”,但是不收录作为词形用字的“娶”的例子。如居延新简EPF22.826“毋(无)嫁娶过令者”,武威汉简《仪礼·甲本服传》013“父必三年然后(後)娶”等。

这样的编排设计一方面是由于《用字谱》的体例所决定的,另一方面也是由于部分词形用字的数量过于庞大而做出的选择。例如,“又”字常记录{有},而秦汉简帛中的“有”字多达6000多例。如此巨大的数量明显不适合与其他用字形式并列收录,但是在研究用字时,词形用字的使用情况往往又是必不可少的材料。为了弥补这方面的不足,该表提供词形用字的所有出处,以便读者与《用字谱》所收录的用字形式进行比较研究。

表11 附录一示例

附录二为《用字本用例出处总表》。所谓的“本用例”是指《用字谱》所收的某个用字形式,除了书中所收录的记词功能以外,其他无需改读的用例。《用字谱》所收的例子均可以看作是“他用”。例如“河”字,除了《用字谱》所收录的记录{苛}{何}{酒}{荷}{呵}等记词功能之外,秦汉简帛中尚有700多例无需改读的、表示其本义或地名等的例子。这700多例即“本用例”,该表提供这些用例的所有出处,以便读者查检。

此表的价值主要体现在以下几个方面:

第一,在考察一个字的记词功能时,常需要比较各种功能的数量比例。不同字的本用和他用比例差别很大,反映了其记词功能的差别。

例如,“去”字在秦汉简帛中有多种记词功能。在马王堆帛书《阴阳五行甲篇》中记录二十八宿的星名{虚},银雀山汉简《曹氏阴阳》中记录张口义的{呿},张家山汉简《引书》中记录启阖义的{阖},(陈斯鹏 2004)西北屯戍汉简中记录 的{ }。此外,更多的则是其本用功能,表示来去、除去等义,占其所有用例的97%,可见其主要的记词功能还是本用。也有一些字在秦汉简帛中反映出的主要记词功能并非本用。例如,“谅”字,《说文解字·言部》解释其本义为“信也”;但是秦汉简帛中大多记录笞掠的{掠},未见本用的功能。由于《用字谱》只收录其记录其他词的情况,其余本用例未予收录,导致无法进行这方面的比较研究,故以此表作为补充。

第二,从词的用字形式视角来看,也具有同样的补充作用。

例如措置义的{措},简本《仪礼》作“措”,今本作“错”,我们以“措”为措置义的词形用字,所以简本《仪礼》的这种用例在《用字谱》中就不会作为用字组出现。此附录中列举词形用字“措”的出处即可供读者对比。

第三,有些词形用字本身即是某一时期的习惯用字。我们在此附上用字本用例,有助于更全面地把握秦汉简帛的用字面貌。

例如,争斗、战斗义的{鬭},《用字谱》中仅收录词形用字之外的“斲”“斗”。但“鬭”自秦至东汉的简帛碑刻材料中皆有使用。秦简牍中多用“斲”,共44例,但睡虎地秦简中亦见用“鬭”,共17例。西汉早期用“斲”仍多见,共29例,但已习惯用“鬭”,共49例。西汉中晚期,用“鬭”占了绝对的优势,共42例;用“斲”仅2例;另有1例用“斗”。东汉简牍及碑刻中则仅见用“鬭”,共17例。通过比较{鬭}的各种用字形式在不同时期的使用情况可以发现,秦汉简帛及碑刻文献时期,记{鬭}的用字习惯是从用“斲”向用“鬭”动态演变的过程。我们以“鬭”为词形用字,所以“鬭”的用例在《用字谱》中就不作为用字组出现,但亦是研究{鬭}的用字演变的重要部分。

需要说明的是,秦汉简帛中有不少字的意义在学界仍然存在争议,在难以决断的情况下,我们未作为用字收录。另外,由于断简、残篇等原因,语境缺失也导致部分字的意义难以确定,即使按照当时的习惯,基本应该是记录某个词的,但出于谨慎,我们暂不作为用字收录。此附录即可补充这些字的具体出处,以供查验。虽然我们已经努力采取各种手段尽量穷尽地标注收录字的记词形式,但是限于学识,遗漏在所难免。此附录所提供的完整本用例出处,也便于读者展开进一步的审核。

表12 附录二示例

从功能上讲,这两个附录所收用例及出处与正文相互补充,具有同样重要的用字研究价值。但是由于篇幅过大,不宜以纸质方式呈现,故作为附录,以电子书的形式供读者下载使用。

(三) 《用字频率断代对照总表》

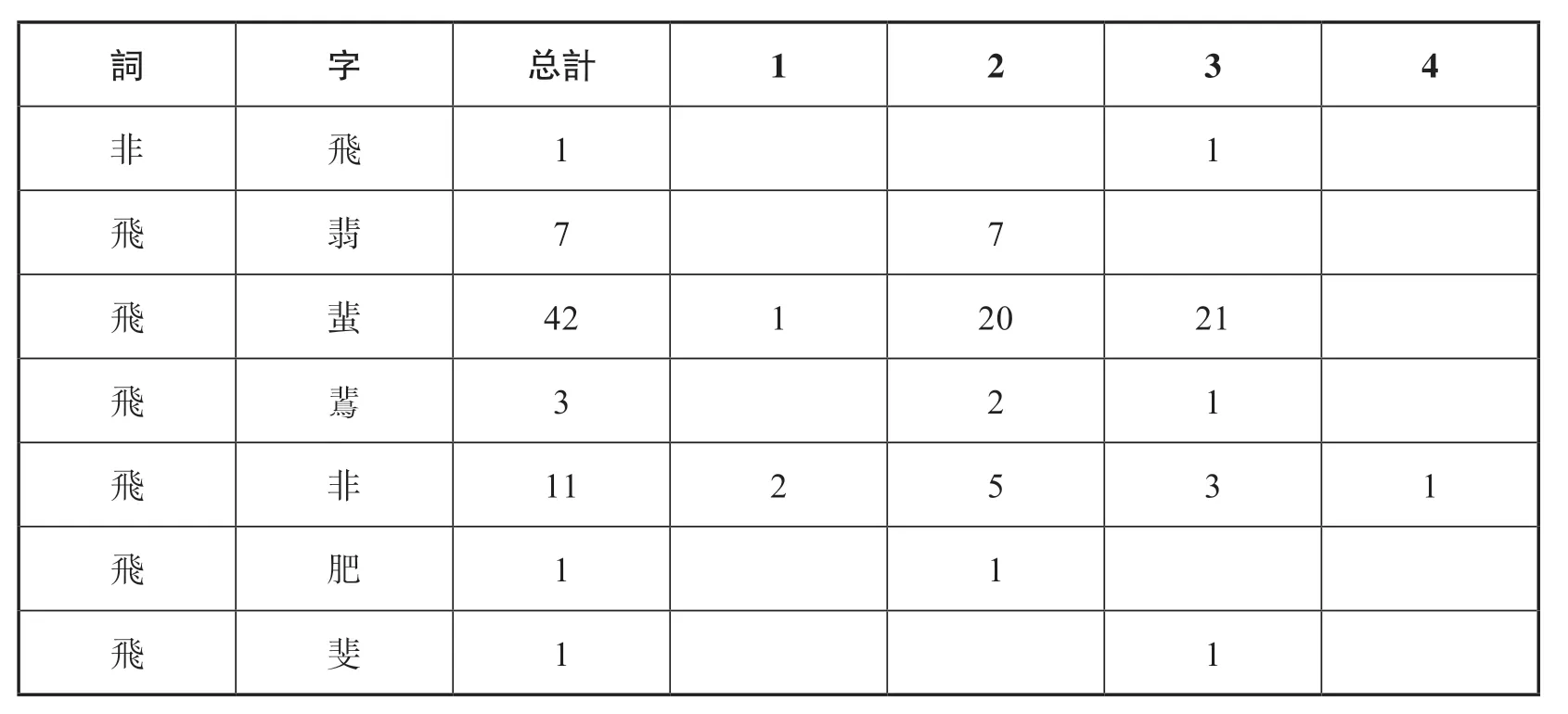

此表提供《用字谱》所收所有用字形式的总频率以及四个断代各自的频率,以便直观展现各种用字形式在不同断代的变化。此表附在《东汉简牍卷(附东汉石刻)》之后。

表13 《用字频率断代对照总表》示例

附注

[1] 关于习用字的概念,参裘锡圭(2013)246-247《文字学概要》修订本。

[2] 裘锡圭先生(2013)185认为:“传世先秦古籍中借‘汝’之例,似皆后人所改。” [3] 阜阳汉简《周易·井》0198:“卜半(判)及家彼(破)半(判)。”[4] 北大秦简《鲁久次问数于陈起》147中整理者释作“脊、背、肩”的“背”字作,其实是“脅”字。简中所举各身体部位并不重复。而“背”字《说文》训“脊”,两字同义。

[5] 汉碑有2例,见于东汉安帝延光二年《嵩山开母庙石阙铭》:“柏(伯)鲧称遂。”《武梁祠堂画像题字》:“柏(伯)榆[伤]亲老年。”

[6] 西汉早期43例,西汉中期3例,西汉中晚期的肩水金关汉简1例。

[7] 参裘锡圭主编(2014)《长沙马王堆汉墓简帛集成》相关说明。

[8] 肩水金关简的例子从“彳”作“徝”。“徝”字《玉篇》释“施”,《集韵》作为“陟”之或体。汉简中“彳”“亻”常互作,因此这里应该就是“值”之异体。

[9] 由于形式特殊,秦西汉早期术数文献中以“是=”表示“是谓”的形式均未统计在内。共计睡虎地秦简《日书》甲种10例、放马滩秦简《日书》乙种30例、马王堆帛书《天文气象杂占》5例。

[10] 根据下文讨论的需要,西汉中期的北大汉简、定州汉简独立统计。

[12] T10:002A:“行乎外之胃(謂)行道”,是比较规整的隶书,似非文书性质。T21:374A:“長卿即胃(謂)少君”,似为书信,然书写工整,与一般书信有别。

[13] 例如,秦汉简帛中常见的“兇”与“凶”的通用,所表示的意义相同。通假字工具书常根据文献中实际用字的不同,分“兇-凶”“凶-兇”两组通假字列举,而不是作为同一个词的两种用字形式列举。

[14] 西汉中晚期的材料不区分中期与晚期。一方面,比较明确的西汉中期的材料比较少,只有定州汉简、北大汉简等数种。另一方面,数量巨大的西北屯戍汉简的延续时间从汉武帝一直到东汉,许多材料的具体断代比较困难。