辽东湾饵料微藻粒级区划研究

刘苏萱,宋 伦,胡超魁,王 昆,刘 印,张明亮,董少杰

(1.大连海洋大学,辽宁 大连 116023; 2.辽宁省海洋水产科学研究院,辽宁省海洋生物资源与生态学重点实验室,辽宁 大连 116023; 3.天津农学院 水产学院,天津市水产生态及养殖重点实验室,天津 300384)

辽东湾是渤海最大的半封闭式海湾,是我国多种经济鱼类、虾类和贝类的产卵场、索饵场和育肥场。近些年,辽东湾增养殖贝类开始出现生长缓慢甚至不间断死亡等现象,影响贝类产业可持续发展[1-2]。相关研究发现,滤食性贝类对海水中微藻粒级具有选择性,尤其微藻丰度达到一定量时,贝类只摄食大粒级微藻,小粒级微藻多数以假粪形式排出体外[3-4]。微藻粒级结构分析中,目前常用的叶绿素a分级法会高估大粒径微藻的生物量[5-6]。Song等[7]利用高通量测序—分子鉴定分级技术发现,辽东湾春季小粒级微藻(微微型藻类)生物量占比高达46%,夏季占42%,秋季占49%,冬季占42%,而叶绿素a分级法对小粒级微藻的测算误差最高超过了80%。以往研究贝类养殖容量大多利用叶绿素a含量表征饵料微藻生物量[8-10],均高估了贝类增养殖区饵料供应量。因此,研究滤食性贝类供饵力水平较为重要[11],辽东湾海域此类研究鲜见报道。笔者采用分子鉴定分级法对辽东湾海域进行贝类供饵力区划研究,以期为辽东湾滤食性贝类增养殖区域布局和播苗量提供技术指导。

1 材料与方法

1.1 研究海域与采样站位

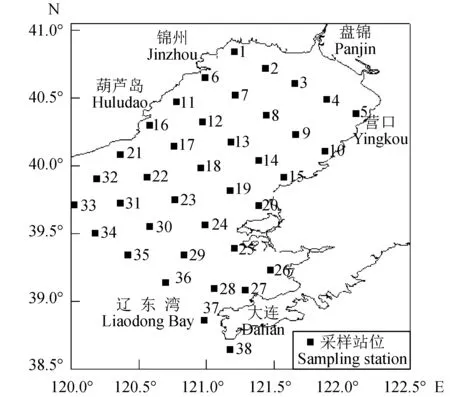

2014年在辽东湾海域网格化设置38个站位(图1),分别于5月(春)、8月(夏)、10月(秋)、12月(冬)采集真核微藻分子鉴定样品和叶绿素a样品。采集、保存、运输方法参考文献[5]。

1.2 分析方法

真核微藻分子鉴定方法参考文献[2],叶绿素a样品调查、含量检测方法参照文献[12-13]。微藻分子测序物种注释方法参考文献[14]。微藻粒级结构分析方法参考文献[15-21]。

由于大部分滤食性贝类对10 μm以上饵料微藻截留效率较高[4],本研究中,供饵力指数(Ai)专指10 μm以上粒级微藻生物量与其占比乘积:

Ai=Bi×Ci

式中,Bi为第i站位10 μm以上粒级微藻生物量,Ci为第i站位10 μm以上粒级微藻生物量占比。

贝类养殖容量参照PARSONS-TAKAHASHII营养动态模型进行估算[22-23]。

本研究中的小、中、大粒径微藻粒径大小分别为>0.22~3 μm、>3~20 μm、>20 μm。

图1 辽东湾采样站位示意Fig.1 Sampling station in Liaodong Bay

2 结 果

2.1 真核微藻粒级结构

辽东湾四季微藻粒级结构见图2。辽东湾四季主要以小粒级微藻为主,春、夏、秋、冬季小粒级微藻生物量占比分别为(51±14)%、(43±14)%、(49±6)%、(42±4)%,中粒级微藻生物量占比分别为(29±7)%、(34±15)%、(24±5)%、(42±4)%,大粒级微藻生物量占比分别为(21±10)%、(23±13)%、(27±3)%、(17±4)%。其中:春季小粒级微藻抑食金球藻(Aureococcusanophagefferens)、细小微胞藻(Micromonaspusilla)、微拟球藻属(Nannochloris)、葡萄藻属(Bathycoccus),中粒级尖尾全沟藻(Teleaulaxgracilis)、全沟藻属(Teleaulax)、塔胞藻属(Pyramimonas),大粒级大洋海链藻(Thalassiosiraoceanica)、环沟藻属(Gyrodinium)、裸甲藻科在整个微藻群落中优势度较高;夏季小粒级微拟球藻属、细小微胞藻、葡萄藻属、鱼腥棕囊藻(Phaeocystiscordata),中粒级凯伦藻属(Karlodinium)、尖尾全沟藻、全沟藻属、帽球藻属,大粒级新角藻属(Neoceratium)、斯氏扁甲藻(Pyrophacussteinii)在整个微藻群落中优势度较高;秋季小粒级隐芽藻(Geminigeracryophila)、细小微胞藻、葡萄藻属、微拟球藻属,中粒级短凯伦藻(Kareniabrevis)、塔胞藻属(Pyramimonas)、尖尾全沟藻,大粒级斯氏藻属(Scrippsiella)、裸甲藻科在整个微藻群落中优势度较高;冬季小粒级微球藻属(Ostreococcus)、细小微胞藻、葡萄藻属、黄金色鞭毛藻(Poterioochromonasmalhamensis)、微拟球藻属,中粒级凯伦藻属、尖尾全沟藻、全沟藻属,大粒级环沟藻属、斯氏藻属在整个微藻群落中优势度较高;还有部分未获注释的类群优势度也较高,如共甲藻目春季优势度高达0.34,秋季达0.13。

小粒级微藻春、秋季生物量占比最高,夏、冬季较低;中粒级微藻夏、冬季生物量占比最高,春、秋季较低;大粒级微藻秋季生物量占比相对较高,春、夏、冬季次之。

图2 辽东湾海域微藻粒级结构Fig.2 Microalgal grain size composition in Liaodong Bay

2.2 饵料微藻粒级区划

由于影响滤食性贝类饵料供应能力不仅与大粒级微藻生物量有关,还与其在整个微藻群落中占比有关,因此本研究的供饵力指数以10 μm以上粒级微藻生物量与其粒级占比乘积表征。辽东湾各站位微藻4个季节平均供饵力指数分布见图3,将38个站位按供饵力指数高低大致分为3组,高(绿色)、中(黄色)、低供饵力组(红色)平均指数为:>0.23、0.10~0.23、<0.10。春、夏季供饵力最高,平均为0.32和0.31;秋、冬季较低,平均为0.08和0.05。其中辽东湾东南部的36号站位供饵力指数最高,主要是由夏季大粒级饵料大洋角管藻(Cerataulinapelagica)、新角藻属(Neoceratium)、斯氏扁甲藻(Pyrophacussteinii)贡献。

辽东湾四季供饵力区划见图4,春季高供饵力主要分布在辽东湾顶部及中部,夏季高供饵力主要分布在辽东湾东南侧和西侧觉华岛海域,秋季高供饵力主要分布在辽东湾东南侧和西北侧锦州湾海域,冬季高供饵力主要分布在辽东湾东、西两侧海域。

图3 各站位四季平均供饵力指数Fig.3 The average food contribution index at each station in the four seasons

图4 辽东湾4个季节供饵力区划示意Fig.4 Food contribution zone map in Liaodong Bay in four seasons

2.3 贝类养殖容量估算

滤食性贝类对10 μm以上微藻摄食效率较高[4,24],参照PARSONS-TAKAHASHII营养动态模型,分别利用总叶绿素a和10 μm以上粒级微藻生物量估算养殖容量(图5)。结果显示,目前利用总叶绿素a作为滤食性贝类饵料基础会高估养殖容量4倍左右。辽东湾全海域实际可承载贝类容量:春季为155 g/m2、夏季为203 g/m2、秋季为48 g/m2、冬季为33 g/m2,辽东湾贝类养殖容量主要为春、夏季贡献。

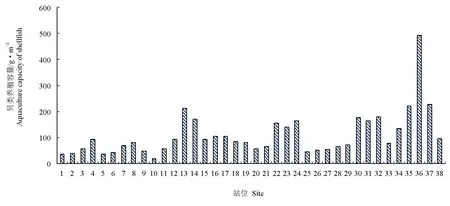

基于大粒级微藻生物量估算的各站位贝类养殖容量见图6。辽东湾贝类养殖容量分布基本与供饵力一致,辽东湾东南部的36号站位供饵力指数最高,养殖容量也最大。贝类养殖容量较高的前10个站位中有8个处于高供饵力组,而高供饵力组中3、4、5号站位由于透明度较低,饵料总供应量较少,导致贝类养殖容量估算较低。

图5 辽东湾贝类养殖容量估算Fig.5 Estimation of shellfish culture capacity in Liaodong Bay测算.利用总叶绿素a测算养殖容量;修正.利用大粒级微藻生物量测算养殖容量.Measurement.total Chl-a content is used to estimate culture capacity;correction.the biomass of microalgae of large grain size is used to estimate the culture capacity.

图6 基于大粒级微藻生物量估算的贝类养殖容量Fig.6 Estimation of shellfish culture capacity based on microalgae biomass of large grain size

3 讨 论

3.1 辽东湾微藻粒级结构特征

滤食性贝类摄食饵料,一是靠黏液纤毛作用主动筛选适口饵料,二是靠水动力作用被动吸收适口饵料,大部分贝类对微型微藻滤食效率较高,对微微型微藻滤食效率最低[4]。研究发现,长牡蛎(Crassostreagigas)、栉孔扇贝(Azumapectenfarreri)和厚壳贻贝(Mytiluscoruscus)的截留效率随着饵料粒径的增大而逐渐增加。栉孔扇贝对小粒径颗粒物的截留效率较低,夏季对2 μm的截留效率仅为9.60%,长牡蛎和厚壳贻贝截留效率相对高些[24]。辽东湾海域主要增养殖对象为菲律宾蛤仔(Ruditapesphilippinarum)、四角蛤蜊(Mactraveneriformis)、文蛤(Meretrixmeretrix)、海湾扇贝(Argopectenirradias)、紫贻贝(M.galloprovincialis)、大竹蛏(Solengrandis)、毛蚶(Scapharcasubcrenata)等贝类,对饵料微藻需求量较大,但辽东湾海水营养盐含量已呈下降趋势,对微藻生物量及粒级结构会有较大影响[7,25-28]。调查发现,辽东湾4个季节微藻群落以微微型微藻(<3 μm)为主,其生物量在各季节占比均超过40%,对贝类增养殖业潜在影响较大。小粒级微藻优势种抑食金球藻、细小微胞藻、微拟球藻属、葡萄藻属、鱼腥棕囊藻、隐芽藻、微球藻属、黄金色鞭毛藻也是近几年来通过分子鉴定法新检出的种类[29],尤其抑食金球藻已被报道对贝类增养殖影响巨大。2009年开始连续多年在辽东湾西部海域暴发抑食金球藻褐潮,导致海湾扇贝大规模滞长与死亡,造成直接经济损失上亿元[30-31]。研究发现:辽东湾抑食金球藻春季密度最高,平均值为7.743×103个/L,夏季密度平均值为2.094×103个/L,秋季密度平均值为0.392×103个/L,冬季密度平均值为0.053×103个/L;抑食金球藻在整个微藻群落中春季优势度占7.92%,夏季优势度占0.26%,秋季优势度占0.55%,冬季优势度占0.28%[2]。该藻占据较高的生态位,直接影响滤食性贝类供饵力水平,因此应高度关注小粒级微藻的生态影响。

3.2 辽东湾贝类饵料微藻供饵力

有关天然海域贝类供饵力研究[32]不多,主要原因是以往微藻粒级测定方法不够精确,而微藻分子鉴定方法的建立,解决了微藻粒级结构精准测算的问题[15-17]。基于此,宋伦等[31]采用高通量测序—分子鉴定分级技术对辽东湾和大长山岛海域微藻粒级结构进行了研究,修正了以叶绿素a分级法测算微藻粒级结构的误差,为贝类饵料微藻供饵力研究奠定了基础。其分子鉴定分级法修正结果显示,辽东湾4个季节微微型浮游植物占有绝对优势(超过40%),其次是微型浮游植物,两者叶绿素a对总叶绿素a的平均贡献率超过75%,相反,粒径较大的小型浮游植物总生物量贡献率始终最低,春、夏、秋、冬季分别为25%、24%、27%、17%[31]。叶绿素a分级法测算结果为:微型浮游植物的组成最高,微微型浮游植物的组成最低,测算误差最高超过了80%[5,7]。本研究结果显示,辽东湾贝类饵料供饵力主要由春、夏季贡献,但贡献区域有所更替,春季高供饵力区域主要分布在辽东湾顶部及中部,夏季高供饵力区域主要分布在辽东湾东南侧和西侧海域,造成供饵力站位差异及季节演变的主要原因是大粒级微藻生物量的时空波动及优势种的季节演替。当然,滤食性贝类也并不是单纯摄食微藻,同时也会滤食有机碎屑、鞭毛虫、纤毛虫等[4],养殖容量模型也在不断优化与完善,希望更多学者关注自然海域滤食性贝类的供饵力研究。

4 结 论

(1)辽东湾4个季节主要以小粒级微藻为主,春、夏、秋、冬小粒级微藻生物量占比分别为(51±14)%、(43±14)%、(49±6)%、(42±4)%,中粒级微藻生物量占比分别为(29±7)%、(34±15)%、(24±5)%、(42±4)%,大粒级微藻生物量占比分别为(21±10)%、(23±13)%、(27±3)%、(17±4)%。抑食金球藻、细小微胞藻、微拟球藻属、葡萄藻属、鱼腥棕囊藻、隐芽藻、微球藻属、黄金色鞭毛藻在小粒级微藻中占有优势。

(2)辽东湾贝类养殖区春季高供饵力区域主要为辽东湾顶部及中部,夏季高供饵力区域主要为辽东湾东南侧和西侧觉华岛海域,秋季高供饵力区域主要为辽东湾东南侧和西北侧锦州湾海域,冬季高供饵力区域主要为辽东湾东、西两侧海域。

(3)辽东湾全海域实际可承载贝类容量:春季为155 g/m2、夏季为203 g/m2、秋季为48 g/m2、冬季为33 g/m2,辽东湾春、夏季贝类养殖容量较高。