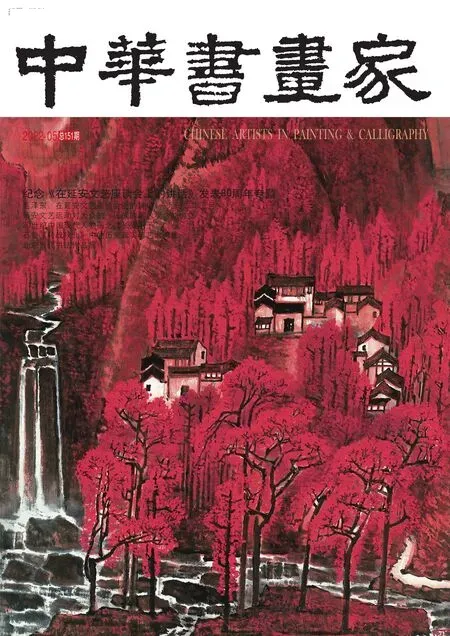

永远的鲁艺

□ 邢 瑛 张佳宇

我们是艺术工作者,我们是抗日的战士。踏着鲁迅开辟的道路,为建立新的抗战艺术,为继承他的革命传统,努力不懈!

—摘自《鲁迅艺术学院院歌》

1938年4月10日,延河水畔,宝塔山下,中国共产党建立了第一所高等艺术院校—鲁迅艺术学院,简称鲁艺。鲁艺的创办,开启了中国革命文艺教育的新纪元,谱写了中国革命文艺的新篇章。鲁艺师生在艰苦的岁月里,以艺术为武器,服务人民,服务抗战,坚持艺术创作与群众斗争生活紧密结合,坚持“生活是艺术创作的源泉”,创作了一大批贴近时代、反映生活的艺术经典杰作,为民族解放事业做出了重要贡献。一批又一批的优秀艺术人才从延安鲁艺走向全国,成为一代著名的艺术家、文艺理论家、美术教育家,成为新中国艺术事业的开拓者和领军人物,对中国当代主流艺术的形成起到了不可替代的作用,并具有深远影响。

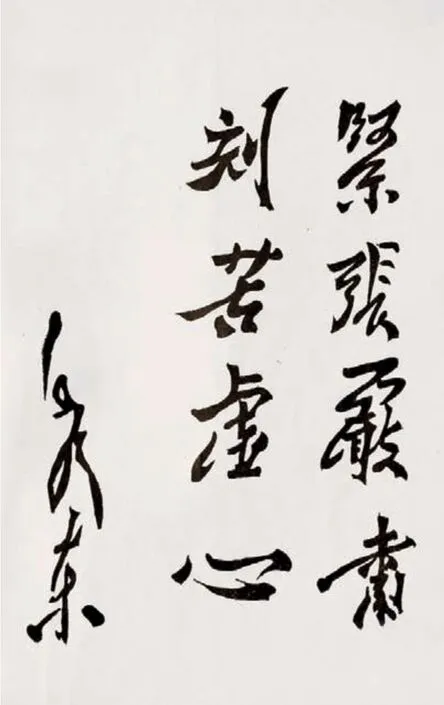

1940年,毛泽东为“鲁艺”题写校训

1937年7月,抗日战争全面爆发,在中国人民奋起抗战的烽火硝烟中,中国共产党高举抗日救国的旗帜,制定了“干部教育第一”的政策。来自全国各地的文艺家、文艺理论家,与留学归国的文艺工作者纷纷奔赴延安,开展文艺创作与革命宣传工作,延安成为孕育、培养和壮大革命文艺新的摇篮。

延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门,学习、歌唱,过着紧张的快活的日子。然后一群一群地,穿着军服,燃烧着热情,走散到各个方向去。在青年人的嘴里、耳里、想象里、回忆里,延安像一支崇高的名曲的开端,响着洪亮的动人的音调。

—何其芳《我歌唱延安》

鲁迅艺术学院是在中国共产党直接领导与关怀下,在延安创办的一所综合性高等艺术文学院,也是历史上创办的第一所培养革命文艺干部的学校。她自1938年4月10日正式成立,到1945年11月遵照党中央决定迁出延安,在东北解放区继续办学,配合着中国人民的抗日战争和解放战争,创作了大量革命文艺作品,培养和造就了大批文艺人才,为新中国文艺事业的发展奠定了基础。她的业绩,在中国革命史和文艺史上,占有着闪光的篇章。

1938年2月,毛泽东、周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周扬七人,联名发出鲁艺的《创立缘起》。

1938年4月,鲁艺公布了《成立宣言》。《宣言》指出:“一方面,我们的一切工作是为了抗战;另一方面,我们要在这些工作中创造新中国的艺术。我们要接受各时代的中国的和外国的艺术遗产,使新的中华民族的艺术更迅速地成长。”

1938年4月10日,鲁艺在延安中央大礼堂举行了隆重的开学典礼,毛泽东等党中央领导出席,并与全体师生合影。

1938年5月12日,毛泽东亲临鲁艺,对全体师生作了重要的讲话。

1939年,在鲁艺成立一周年纪念日时,毛泽东、朱德、张闻天、刘少奇、陈云等党中央领导亲临盛会,为鲁艺题词。

1940年,鲁艺成立两周年纪念时,毛泽东为鲁艺题写了“鲁迅艺术文学院”的校名,并题写了八个字的校训:“紧张、严肃、刻苦、虚心。”

艺术—戏剧、音乐、美术、文学是宣传、鼓动与组织群众最有力的武器。艺术工作者— 这是对于目前抗战不可缺少的力量。因之,培养抗战的艺术工作干部在目前也是不容稍缓的工作。

因此,我们决定创立这所艺术学院,并且以已故的中国最大的文豪鲁迅先生为名,这不仅是为了纪念我们这位伟大的导师,并且表示我们要向着他所开辟的道路大踏步前进。

—《创立缘起》摘录

鲁艺初成立时,把文艺服务于抗战,服务于唤醒、组织民众的实际需要作为出发点,制订了具有短训性质的教育方针和教学计划,学员在校学习三个月、前方实习三个月、返校再读三个月,被称为“三三制”教学模式。办学初期,办学条件非常艰苦,师生们自己挖窑洞、建校舍,延河洗漱、露天上课、室外排练,还要上山开荒解决生存问题,在艰苦条件下开始教学和演出活动,使鲁艺不断发展成长。

鲁艺在总结过去两年文艺教育实践的基础上,对原有的教育方针、教学计划和教学机构进行了较大的改革和调整,制定了趋向正规和专业的教育方针及实施方案。鲁艺有戏剧、音乐、美术、文学4个系,各专业的学制原本规定为6个月,在专门化、正规化的教学思路主导下,1940至1941年期间,各系学习时间一律延长为3年,并且注意提高教学质量。

1942年5月,党中央召集文艺界召开了具有历史意义的延安文艺座谈会,毛泽东发表了著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》,成为党领导文艺工作的纲领性文件。从此,延安文艺有了成熟的理论指导,鲁艺进入文艺为工农兵服务、为人民大众服务的发展时期。

在解放区和敌后艰苦的条件下,鲁艺的艺术家们深入生活、深入民间,将生产劳动作为实践课堂,以抗日爱国和老百姓的生活为叙事主题。叙事内容上既有人民群众和鲁艺师生们的日常生活和大生产运动的场景,也有符合年俗特有的节日情境,还有我军战斗杀敌时的场面,更有融入抗战主题的图文宣传,充分地体现了在艺术题材上的“大众化”。

抗战爆发后,一批活跃于上海的“左翼”木刻家陆续汇集于延安,他们将鲁迅倡导和培养起来的中国新兴木刻与抗日的现实需要相结合、与艺术的基本要求和劳苦大众的生活相结合,逐渐形成独具特色的鲁艺木刻,使木刻版画发挥了宣传教育、组织动员民众的巨大作用。由于版画制作较为方便和可大量复制的特性,木刻版画成为延安鲁艺最主要的艺术形式。1938年底,鲁艺在木刻研究班基础上组成木刻工作团,开赴晋东南、晋察冀等敌后根据地坚持创作宣传近三年之久,创作了许多反映敌后斗争的作品。1942年木刻团成员们陆续回到延安。

1942年,桥儿沟鲁艺校门(吴印咸摄)

1945年,鲁艺美术系教员和研究员们在桥儿沟西山脚下的合影

84年前飘扬在延河水畔、宝塔山下的中国新文艺大旗,如今高擎在鲁美人的手中;今天的鲁迅美术学院也正弦歌不辍、守正创新、砥砺奋进,将抗日烽火淬炼熔铸的鲁艺精神予以自觉传承和崭新诠释。无论是入选辽宁省“双一流”重点建设高校、国家级一流专业占比达到65%,还是三大学科群相互支撑交融,应用型、创造型人才培养硕果累累,或是高水平艺术创作屡获荣誉、国际合作办学水平居同类院校前列,抑或是产、学、研、用一体化发展,服务国家战略需求的能力全面增强, 这些无一不是鲁迅美术学院迎难而上、奋力攻坚的最新成果。

站在新的历史起点上,新时代的鲁美人将不忘办学初心、牢记育人使命,始终彰显“爱国为民、团结奋进、艰苦奋斗、开拓创新”的鲁艺精神,坚定信心、奋发有为,向着高水平、特色鲜明的国内一流、国际知名的研究应用型高等美术学院的建设目标阔步前进。