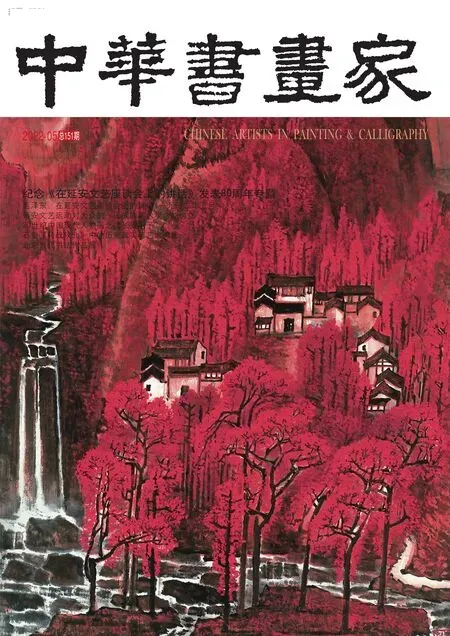

延安革命家的诗词创作实践及诗史价值

□ 程国君 李继凯

作为新中国的缔造者,延安革命家不仅在政治、军事等方面功勋卓著,在文学艺术创作,尤其是旧体诗词的创作实践方面也有突出贡献。以毛泽东诗词和怀安诗作为代表的延安革命家诗词,是中国20世纪历史上一笔宝贵的精神财富,理应被整体关注并获得深入研究。但遗憾的是,由于种种原因,我们的文学史研究往往只重视那些从内容到形式全方位革故鼎新的“文学革命”,却没有注意和强调那些承续传统精美艺术形式、在思想内容上有实质革新的“文学革命”。即使注意到延安文艺、文学的重要性,也多强调延安作家的白话文体创作,对延安革命家的旧体诗词创作却关注不够,忽视其重要的诗史价值,全国通行的诸多文学史教材对之也没给出应有的文学史地位。20世纪40年代,身为延安革命家和诗词家之一的李木庵,曾别具只眼地以怀安诗社为中心,采用“诗话”这一古典批评形式对延安革命家诗词展开“诗本事”的诗学生成及发生学考察,深刻揭示其鲜明的政治美学品格和审美价值。事实上,延安革命家通过诗词创作,服从民族解放和“左翼”政治召唤,歌颂延安民族解放英雄,表达对新生活的激情和梦想,引导了整个40年代大众化的现实主义诗歌方向。作为“延安颂诗”的早期形态,由于其独特的诗学构成逻辑、鲜明的现代史诗品格,延安革命家诗词深刻影响了现代政治抒情诗的“颂诗”基调,并呈现出抗战文学乃至现代文学的别一种审美面向。

毛泽东 采桑子·重阳 纸本释文:人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

同时,延安革命家诗人对中国古典诗歌抒情传统所作的革新,在一定程度上超越了传统文学关于“内容决定形式”的一元论思维模式局限,给现代诗歌形式创新发展带来深刻启迪,对现代文学史书写也产生了重要的启示作用。

一、“以事系诗”的逻辑生成

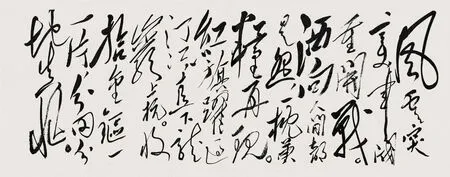

毛泽东 清平乐·蒋桂战争 纸本释文:风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。

众所周知,延安革命家的诗词创作实践,给现代中国新文学及诗歌史留下了许多经典篇章。毛泽东的《沁园春·长沙》《沁园春·雪》、陈毅的《梅岭三章》、朱德的《寄语蜀中父老》等,是国家统编中学教材的经典篇章,而诗总集《老一辈无产阶级革命家诗词》及其各种选本,还被作为大学中文系及党员干部培训教材频繁使用。延安革命家诗词“是中国传统文化和现代社会政治融为一体的独特艺术珍品”,“在漫长的岁月里,可以毫不夸张地说,几乎是风靡了整个革命的诗坛,吸引并熏陶了几代中国人,而且传唱到了国外”。事实上,毛泽东、叶剑英、朱德、任锐、陈毅、李木庵、吴玉章、吕振羽、林伯渠、张曙时、徐特立、陶铸、钱来苏、谢觉哉、续范亭、董必武、魏传统等一批延安革命家的诗词,不仅“吸引并熏陶了几代中国人”,而且至今还以其巨大的精神感召力鼓舞国人为中华民族复兴大业不懈奋斗。

历史地看,延安革命家的诗词创作实践,承续晚清、“五四”以来一些民主革命家如柳亚子、章士钊及早期共产党人陈独秀、李大钊、瞿秋白、邓中夏等人的诗词创作之风,但其创作取向、思想内涵、审美格调和精神境界却与后者有很大不同。究其原因,盖在其创作主体具有明显差异:由于对中国革命现代化的实践道路有了崭新的认识,延安革命家的诗词创作实践逐渐摆脱了早期革命者诗词中的愤世嫉俗、感伤迷惘,也突破了以“个人书写”为特征的古典诗词创作格局。如1935年、1936年毛泽东创作的《六言诗·给彭德怀同志》《沁园春·雪》等作品,就以“谁敢横刀立马?唯我彭大将军”和“数风流人物,还看今朝”的英雄主义胆识、创造历史的主体精神、对未来的坚定信念、更为博大的英雄气度、明朗高昂的格调和破旧立新的姿态,引领中国现代诗歌从古典和谐向现代崇高转变。这些诗词作品的高格调和大格局,显示出延安文学甚至整个现代文学的独特精神风貌。

成立于1941年、由延安老革命家组成的怀安诗社,其成员则对上述传统又有新的开拓:他们既在一定程度上继承并发扬光大了毛泽东、朱德等诗词创作的品格和精神,又把诗歌创作与民族解放、人民利益联系起来,以诗作宣传抗战和新边区建设,以民族解放思想及现代家国情怀提升现代诗词创作的思想境界。这些延安革命家的诗词创作,汇成了数量可观的“延安颂诗”,具有鲜明现实主义特征和史诗品格;怀安诗人“改良诗韵”“竞相试笔新体诗”,对中国诗歌形式进行有益探索,积极推动古典抒情传统向现代转化,为现代诗的创作与发展提供了重要的艺术形式和思想价值参考。

李木庵之子李石涵在《窑台诗话》的“后记”中曾写道:“可以说,这些诗篇是他们革命工作的副产品,也是他们那一时期部分心血的凝聚……《窑台诗话》不是诗坛掌故、评诗家得失、叙源流体例的书,而是把那段历史与生活,用简赅的文字记叙导引,以事系诗,咏物托情,算得是一种叙事的政治即兴诗体。”从这篇“后记”可看出,“以事系诗,咏物托情”的延安革命家的诗词创作是有独特政治美学品格的,“每首诗都附丽于一定的政治背景上,显示出战争年代的革命本色”,“把时代风云、革命真理、立身哲学,贯注其中”,“使疲劳的身心得到有益的调剂”。延安革命家诗人从“以事系诗”这一诗学生成角度出发,把地域和历史结合起来,用历史地理学思想作为起兴点创作诗词。延安革命家的诗,就是革命的诗。革命与诗的逻辑,在此可见端倪。

“以事系诗”是中国传统的文学创作与批评的方法。延安时期的《解放日报》在登载延安革命家诗词时就常采用这种方法。如《解放日报》1942年6月20日登载续范亭《诗五首》、1946年8月15日登载其《陶行知先生不朽》时都有这种“诗本事”介绍。李木庵在阐释延安政治家诗词时也沿袭了这种方法,但他的阐释明显具有现代诗学生成式的策略特征。对于延安革命家来说,他们的事业与其创作旨趣天然一致,他们的诗词所吟唱的就是其从事的革命事业。因此,李木庵这位现实主义诗人与诗论家,便自然地采用了这种“以事系诗”的批评方式。他的诗学阐释逻辑很明确:如果能够把诗作的来源与产生背景讲清楚,诗作的意义也就自明了。其《窑台诗话》贯彻的基本上就是这种诗学阐释与批评方法,显示出简洁、清晰的本体式现代诗学批评品格。以下三例,就是典型。

1.《读〈联共党史〉》:“毛主席在延安号召干部读《联共党史》,说:‘《联共党史》是本好书,我已读了十遍。’故几乎人手一部。我初读一过,题诗书后:‘革命途中人不老,马列新编读过饱。思想行动端其趋,贵得其神勿袭貌。唯物辩证理见真,历史转轮物所召。矛盾是统一之前驱,斗争为和平之先导。共遵劳力废特权,平等幸福大家好。六十闻道悟新生,革命途中人不老。’”先用现代白话文体叙事,后以古代传统文体赋诗,这构成了《窑台诗话》的主要表达方式。上述《读〈联共党史〉》的叙,说明毛泽东对于马克思主义有了更进一步的深入认识,为理解后面的诗提供了事实和思想依据。叙与诗互相说明印证,这种批评传统古已有之,但在现代新诗的诸多批评范式中却独树一帜。

2.《曲家三杰》:现代“曲家三杰”(聂耳、冼星海、张寒辉)之《义勇军进行曲》《黄河大合唱》和《松花江流亡曲》,乃抗战文艺和延安文艺的经典。它们唤醒了国人的民族意识,对于激励人民抗战起到了巨大作用。李木庵显然意识到了这几首“国曲”的伟大魅力,因此先叙述诗的写作缘起,即延安时代三曲家的身份背景,后赋诗揭示三家曲特色—“聂杰之歌歌声激,恍如雷电齐怒发”“冼杰之歌歌声宏,亦昂亦激亦豪雄”“张杰之歌歌声郁,沉痛凄楚寓壮烈”。延安革命家诗作少有靡靡之音,少有瑶琴锦瑟之作,没有少陵感伤,大多是黄钟大吕式的铙钹之声或陆游式的慷慨悲歌。这种批评既浸透“知人论世”的古典批评传统,又贯通“以事系诗”的诗学生成方法,既深刻又有力。

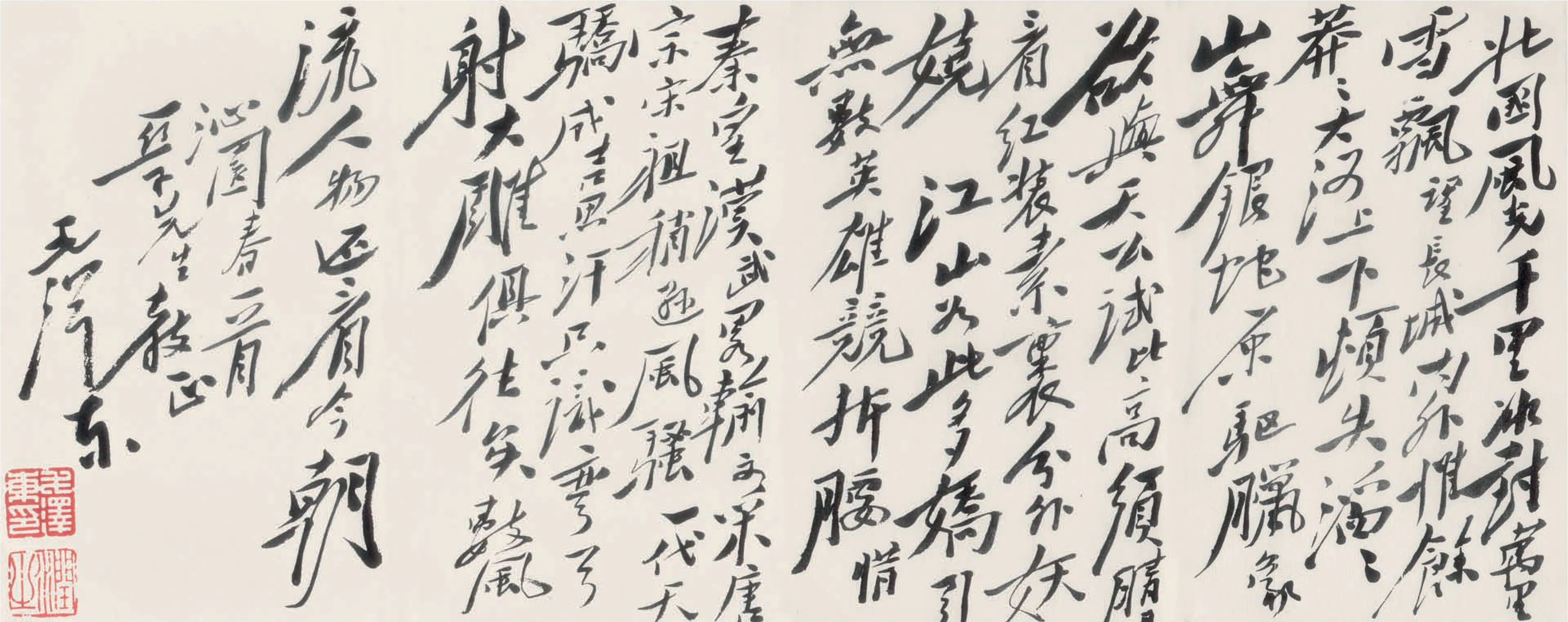

毛泽东 沁园春·雪 纸本 1945年释文:北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟馀莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。沁园春一首。亚子先生教正。毛泽东。钤印:毛泽东印(白) 润之(朱)

3.《一九四四年除夕与迎元》:“一九四四年下半年里世界反法西斯战争形势大为开展,苏联已将德军尽驱出国境之外,逼近德境。美英在诺曼第登陆,开辟了第二战场,形成夹攻之势。美海军在太平洋越岛进攻,逼近日本国土。边区自提倡生产运动以来,丰衣足食,新民主政治,甚为人民拥护,影响及于全国,国内外形势大呈乐观。冬残腊尽之日,延安市民,家家锣鼓喧天,欢度春节,一片迎接胜利之气象。怀安诗社诸老人,情绪焕发,吟兴遄飞,除夕元日,各有新句,写景吟时,极生动活泼之致,而谢老吟兴独健,竟九叠前韵,敏俊过人。谢觉老除日诗云:‘飘零一十八除夕,迢递五千里路程。掩泪劳妻长北望,执戈有子正南征。枯松怪石应无恙,夕火朝烽谅累惊。我盼明年寰宇净,家书频继捷书临。’”延安革命家的神经、心境都与战争密切关联。当战争快要胜利,联想身世,自是乐观向上,因而“情绪焕发,吟兴遄飞”,相互酬唱,篇篇佳作就呈现出来了。李木庵收录这些诗,评论这些诗,自己也写诗唱和:“老来身似一舟轻,还恳东风护我程。塞上风云随变幻,域中丑虏正诛征。国权应自民权建,腊鼓仍同鼙鼓惊。料理明朝春事好,秧歌小队看来临。”因此,了解相关背景后再读这些诗,我们为延安革命家的精神所感动的同时,更会得到独特的审美享受,心为之倾,神为之安。

事实上,延安革命家诗词创作的“诗本事”,本身就是中国共产党在落脚延安后的创业史,而延安革命家诗词创作,就是对于他们创业的书写与歌咏。延安革命家的诗词创作实践,很好地解决了抒情诗之叙事难题。这里的“事”,就是20世纪30年代末到40年代末的延安大事,也即共产党和工农红军延安十年抗日及民主建设的历史。这里的“诗”,就是怀安诗人及其他延安革命家的诗。延安革命家诗词创作由延安大事引发,延安大事成了延安革命家诗词创作的活水源头。李木庵从马克思主义社会历史观出发,揭示了现代诗歌史上这一“窑台诗缘”的本质。这实际上是对延安革命家诗词创作所作的发生学阐释。这种阐释一改过去旧文学批评的文法、文字、修辞以及版本考据方式,直接联系其发生的社会历史背景,将批评上升到了社会历史及现实生活的内在层面。这种对延安革命家诗词创作生成及其价值的确认和阐释,颇具现代性特征。

尤其值得称道的是,李木庵坚持文学批评的政治标准,但又以传统审美范畴理论为依据,对延安革命家的诗词创作实践作出审美阐释。这一阐释方式纠正了人们对延安革命家诗词创作政治大于美学的刻板印象:“胜代诗文未全灰,座中十客五茂才。利器要推吴贡士,当年文战曾五魁。鲁汪浑朴征造诣,白施能与古为契。共道谢傅辞藻新,宜雅宜俗姿骈骊。清才更有朱夫子,旖旎情思缫不已。新体诗成最多姿,花月陶醉氤氲使。吴媛慧秀女青莲,词谱新声鹧鸪天,敏如道韫才多俊,清比易安意欲仙。当筵戚叟人中豪,慷慨悲歌故国遥。高侯弦索自潇洒,手挥目送调弥高。”李木庵认为,在延安这个“胜代”,仅就延安革命家而言,诗词创作不乏其人,且成就甚高。他们的创作文质兼胜,各有格调。其中吴玉章“当年文战曾五魁”;鲁佛民、汪雨湘浑朴自然,古诗词造诣颇深;白施古体超妙;谢觉哉辞藻新丽,雅俗兼胜;朱婴旖旎清丽,体式多姿;吴媛慧秀飘逸,步尘李白,堪比易安、道韫;戚绍光慷慨悲歌,豪迈奔放;高侯潇洒自然,格调弥高。因为坚持了以审美范畴论来析评延安革命家创作,所以他才有“罗青同志以近作《延安四咏》见示,描写真切,诗笔健爽”、延川李丹生“由延安归途所作二律见示,冲穆敦厚,具见修养”、“谢老觉哉曾作有寄家《望江南》词数阕,叙述家乡山水居室,风物乡味,历数家珍,情感细腻,风趣隽永”的美学见解。

李木庵这种个性化阐释的具体做法是:先揭示其总体风格,后举诗为证。如认为林伯渠诗“诗笔矫健”,接着就拿其诗印证:“寓言夙仰东方朔,奇士更交续范亭。豪气拿云吞亦吐,丹心许国昔犹今。为浇块垒常呼酒,待扫虾夷好用兵。收拾河山吾辈事,摩娑匣佩剑长鸣。”他如钱来苏的“斧钺森严,春秋史笔,不稍假人”,谢觉哉的“情感细腻,风趣隽永”,姜国仁的“诗怀激越,词意并工”,张宗麟的“清新秀爽”,都以此描述。其“老革命家诗录”还收录了古大存、郭子化、李六如、陶铸、韶玉、续范亭、萧军等职业革命家的25首诗,并逐一细评。其评古大存的“历历山河刻国仇,十年血债会当收。摩娑旧剑思袍泽,锻炼新锋试敌头。学以挤钻开鲁钝,志凭坚定济刚柔。延安望系人寰重,检点乾坤贮自由”为“诗句俊拔,革命精神,跃然纸上”,就相当具有代表性。而其对于陶铸诗词的“诗心激越,饶有敌忾”,对于李六如诗词的“气壮而神逸”和萧军的“矫健不羁”的美学个性的描述,也都揭示了革命家诗词沉郁豪放的共性特质。这种阐释与《诗品》及《文心雕龙》以来的诗话传统一致,尽管只是对诗作的审美个性分析,但却精约得当,传神生动。

总体而言,李木庵对延安革命家诗词创作实践及其政治美学的阐释,极有创见,对古典诗话就诗论诗的点评方式也有所超越。李木庵的阐释是臧克家、蔡清富等《毛泽东诗词鉴赏》前一个阶段研究的代表性成果,值得充分肯定。但问题在于,李木庵《窑台诗话》的阐释毕竟有“时文”特色,是当事人以及参与者对于延安革命家诗词创作实践的阐释。由于著者身份、专业以及文学史叙述时空的过滤等诸多原因,其自叙自评的局限仍然存在,对延安革命家诗词创作实践的认识也就停留在那一个时段的层面上—尽管其生成学阐释相当精准。因此,在新的历史条件下,对延安革命家诗词创作的抒情与叙事逻辑、主题向度、精神面相、审美特征、史诗品格和文学史价值展开进一步研究,就变得非常重要和必要。

二、革命历史叙事及其史诗品格

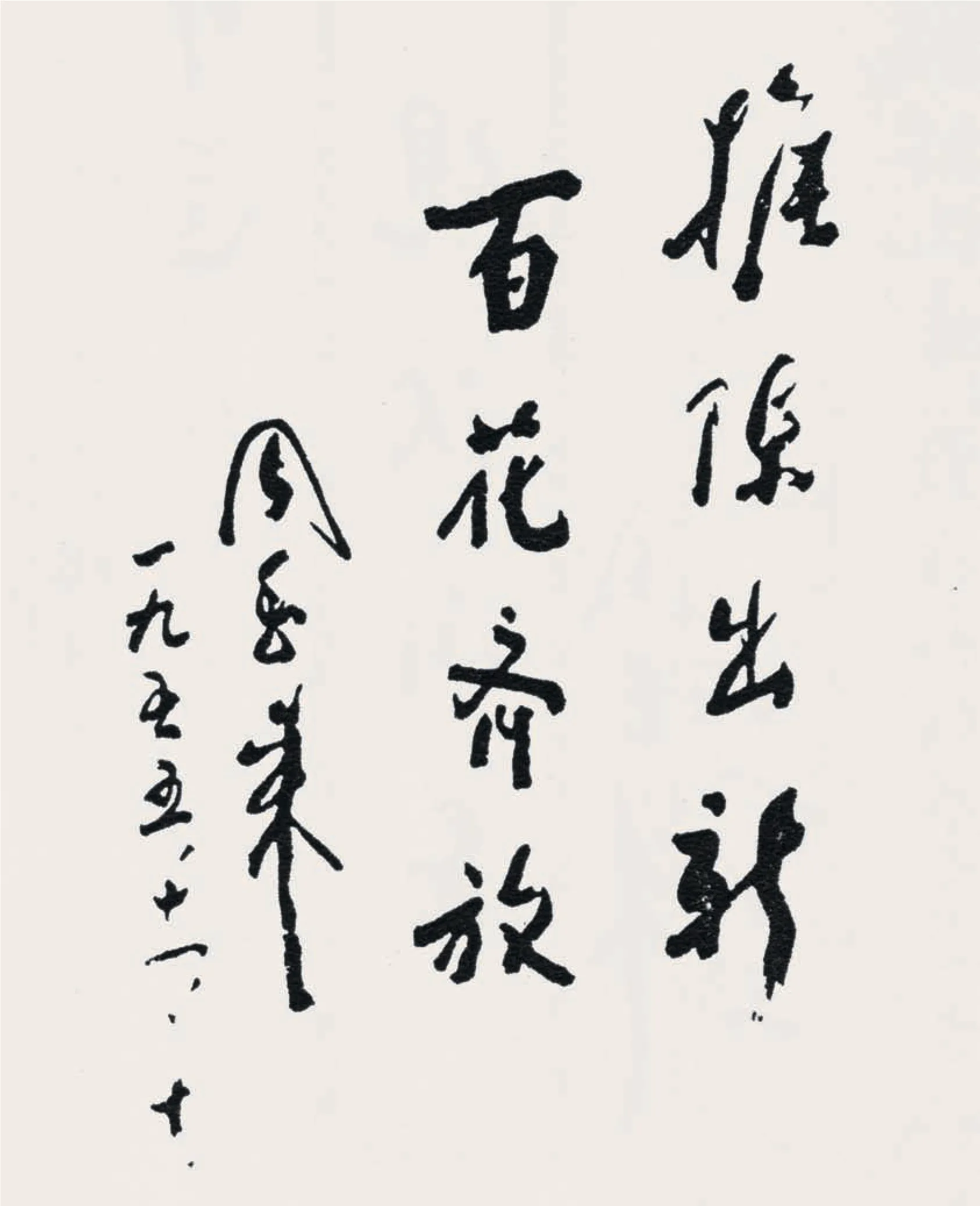

周恩来 为广东粤剧团题词 纸本 1955年释文:推陈出新,百花齐放。周恩来。一九五五、十一、十。

延安革命家诗词创作的实践结集,较常见且较有影响的主要有《毛泽东诗词集》《陈毅诗词选集》《董必武诗词选集》《朱德诗选集》《林伯渠同志诗选》《周恩来诗选》等别集、《十老诗选》《老一辈无产阶级革命家诗词选注》《怀安诗选》与《窑台诗话》等合集。这些用旧诗体创作的诗歌,有些在当时的《解放日报》登载过,有些则以传抄形式流传。这些诗词创作,既是现代革命历史的叙事,思想及艺术水平又极高,有些甚至独领风骚,具有鲜明的思想艺术特色。

首先,延安革命家的这些诗从内在质地上说是典型的“延安颂诗”,具有独特的诗学构成逻辑。“以事系诗”不仅包含抒情诗之叙事的复杂议题,而且隐含了一套象征隐喻体系。在这些诗里,延安已被革命家当作现代民族国家诞生与发展的象征,延安宝塔也成了亘古宇宙“北斗星”,并与殖民主义、日本侵略者、帝国主义和东南兴盛等地的“他者”对比参照,被赋予了强烈的意识形态特色和独特的历史内涵。这种由现代政治诗学逻辑构成的“延安颂诗”,与一些现代革命文学文本的生成机制一样,具有丰富的历史内涵和鲜明的政治美学品格,且影响深远。具体说来,这些“延安颂诗”从其内在特征看可分为三类:“胜迹观赏”类、“陕北风习”和“边区政教”类、延安革命家抒怀类。大体上看,第一类是借景(叙事)抒情,表达延安革命家对于时局的感叹忧思,以及抗战必胜的信念;第二类书写延安新景象,颂扬延安政教文化的新变化,以颂歌为基调;第三类书写延安领袖们的伟大人格和革命精神,颂扬延安革命家创建新历史的伟大功绩,慷慨悲壮,鼓舞人心。因此,由这种诗学逻辑构成的“延安颂诗”,从叙事角度说,本身就是现代革命历史的叙事,既有启蒙思想,又有解放与救亡主题,内涵丰富且充满英雄主义格调,是延安文学的重要构成部分。

“胜迹观赏”类诗作多是延安革命家面对延安清凉山、南园和杜祠等江山胜迹的感发抒怀,充满现实主义的战斗精神。如《清凉山》就是1944年李木庵登临清凉山的时局感叹:“东岳纵横西岳啸,浮生到处是家乡。抚时惆怅思名将,放眼苍茫望大荒。侧听中原闻铁马,忍看浩劫罹红羊。男儿捍国心方热,何事山灵独自凉。”这类“胜迹观赏”诗词,已经不是传统诗词的对胜迹的描摹赞扬,或作者对胜迹的巡游、把玩观赏,而是延安革命家在延安时对国内时局的感叹和忧思。又如,在“往事怕作故都忆,香车宝马法源寺。只今国步几迍邅,佳气尽被胡尘蔽。却喜春融旧金山,玉蕊琼枝坛坫间。口角香风扬四座,可能飞渡玉门关”(《南园观花》)、“我来塞上已六秋,白发硁硁惭自守。国有大盗正披猖,作云作雨翻覆手。长缨在手缚苍龙,尚须神算运枢纽”(《杜祠怀古》)这类诗里,诗人观花却挂念延安处境,怀古而心中装满抗日长矛,字句之间无不透露着对时局的忧思和坚持抗战的意志与雄心。

“边区政教”“陕北风习”类诗作,是对中央红军1935年到延安后政教风习发生天翻地覆变化的书写,是一代革命家现实主义战斗精神的张扬。这类延安书写写出了边区新景象和延安的新面貌。李木庵明确地把这类诗归入“延安颂诗”,认为“延安古为塞上,素称荒瘠。一九三五年,中央红军北上抗日,以此为后防,从事生产与文化之建设。四方来归,日臻繁盛,大改旧观,民歌乐土,已成为民族复兴发轫地。旅延安之娴吟事者,多为延城之新气象歌颂”。罗青《咏杨家岭》《咏延河》《咏桃林》《咏清凉山》等也许可为这类颂诗之最:“南距延城五里遥,马龙车水过前郊。沿沟巨厦红旗舞,排岭层窑翠羽飘。革命中枢宏策划,党民大众仰针标。东方圣城光千丈,举世盛尊主席毛。”(《咏杨家岭》)在这类诗里,杨家岭红旗飘飘,景象万千,一川延河竟然胜过东南名胜秦淮河。观感差异何以如此大?原来这里“儿女工农谊”“一匡干净土”,欣欣向荣。而对于延川、绥米诗人来说,边区新景象也使他们赞不绝口,写下了不少情韵兼胜、细腻动人、豪放峻拔、凛然崇高的“延安颂诗”。

众所知悉,延安古为塞上,在富庶的关中地区、东南形胜诸地映衬下显得相当贫瘠。这里是北中国及黄河华夏文明发祥地,其风习源远流长。然而,共产党及中央红军的到来、马列思想在这里的传播与实践,却改变了主宰古老延安的千年风习:新的民主政治、经济因素出现了;集体祝寿变成了基层民间平等和民主建设的有益方式;新秧歌舞唱起来、跳起来了,翻身歌谣流行起来。怀安诗社及延安革命家诗人的许多诗歌,真实记录了这些风尚的变化。李木庵诗词《秧歌舞吟》即表现了这些新变化:“霓裳曲只悦君王,独乐荒政毁纪纲。何如秧歌通俗又雅观,大众化者百姓欢。君不见边区鼓乐响阗阗,丰衣足食过新年。又不见世界纳粹如山倒,无产阶级抬头了。普天同庆齐欢笑,明年秧歌更热闹。更热闹,翊政教。”这首诗书写了边区及移风易俗的延安生活新气象,高度赞扬了这一中国社会、历史文化的千古奇变。前述的罗青《咏杨家岭》《咏延河》《咏桃林》《咏清凉山》等“延安颂诗”,则以帝国主义和国民党腐败政府等“他者”为参照,在比照中赋予延安以民族新天地的独特意义:“晚凉天气小桃林,灯月交辉集众宾。悠韵弦声风细细,婆娑舞态月盈盈。为联儿女工农谊,不失英雄战斗心。一片欢娱无限兴,人间疑是到天庭。”这种诗学逻辑成为延安革命家诗词创作的普遍表达方式,革命家诗人也由此对延安革命历史作了真切的“叙事”。

抒怀类作品是延安革命家诗词创作的主体,也是延安革命家“革命初心”的表达,其叙事在内容上基本以延安革命家革命、英雄事迹颂扬为主,延安革命家在延安开创新历史的历史功绩、英雄主义的伟大胸怀、浪漫主义的革命精神和积极进取的革命立场在这类诗作里得到充分表现。像“寿诗”,尽管当时是延安“祝寿”这种政治活动形式的书写,但其中的一些寿诗却是延安革命家革命经历的表白、自剖,是抒情主人公为现代中国革命奋斗献身的诗意表达:“我惭祖逖着先鞭,视息人间六十年。不惯装腔作样子,相从奋斗赞时贤。握筹愧乏治平策,励志唯存马列篇。战胜层冰与烈日,春风送暖入乌延。”(《林老六十自寿诗》)林伯渠的生平及其思想意志在其“自寿诗”得到充分展现。朱德总司令的和诗则充分肯定了林伯渠作为革命导师探索现代“仁政”的历史功勋:“革命奔波六十年,先知先觉着先鞭。覆清奇绩传当世,布政新猷迈昔贤。马列学深耽一卷,诗歌政暇吟千篇。童颜鹤发长不老,要作仁政留乌延。”(《朱总司令步韵》)林伯渠是反清名流,又是怀安诗社发起人,朱德和诗可谓其心声的由衷表达,因而读来相当感人。又如,朱总司令六十大寿,林伯渠贺诗更是极为恰切地写出了其在现代中国革命史上的功勋:“六十年来事业新,武装开始属人民。回黄转绿波千顷,济难扶危胆一身。声望已昭敌我友,雄韬独擅工农兵。兴华战绩谁能匹,马列躬行不世勋。”(《林伯渠贺诗》)由于朱德“其人功在人群,品格高洁,为大众所赞誉,从而歌颂之,则非庸俗私谀可言”,所以董必武、谢觉哉、刘景范、韶玉、钱来苏、韩进、童陆生、刘道衡和李木庵等革命家兼诗人都对朱德的历史功绩交口称赞。在这类诗中,也许韩进之诗最能见出朱德、毛泽东历史功绩:“载道于今有口碑,朱毛盛德冠当时。宽宏似海泱泱量,坚忍如山岳岳姿。半世艰难忘一己,毕生忧乐系群黎。举杯先为人民庆,国有长城党有旗。”该诗充分表现了朱德、毛泽东等延安革命家创建现代新历史的伟大功绩及其高妙人格,抒写了诗人由衷的赞美之情,读之令人振奋且莞尔心悦。这些“延安颂诗”词气畅达,诗风明朗,意气洋洋,总体上已经显示出解放区及延安文学新生、欢乐的喜庆氛围,展现出延安文学诗学的全新面貌,也为中华人民共和国成立后政治抒情诗创作开启了新的美学之路。这是因为,从政治抒情诗发展而言,如果与早期“左联”烈士的批判性诗作比较,延安革命家的“延安颂诗”则显然以歌颂为基调。这种“颂诗”基调与当代文学政治抒情诗大家贺敬之、李瑛和李季等人的诗歌创作形成同构关系,并对后者产生了深刻影响。这也成为延安文学史连续性发展的重要表现。

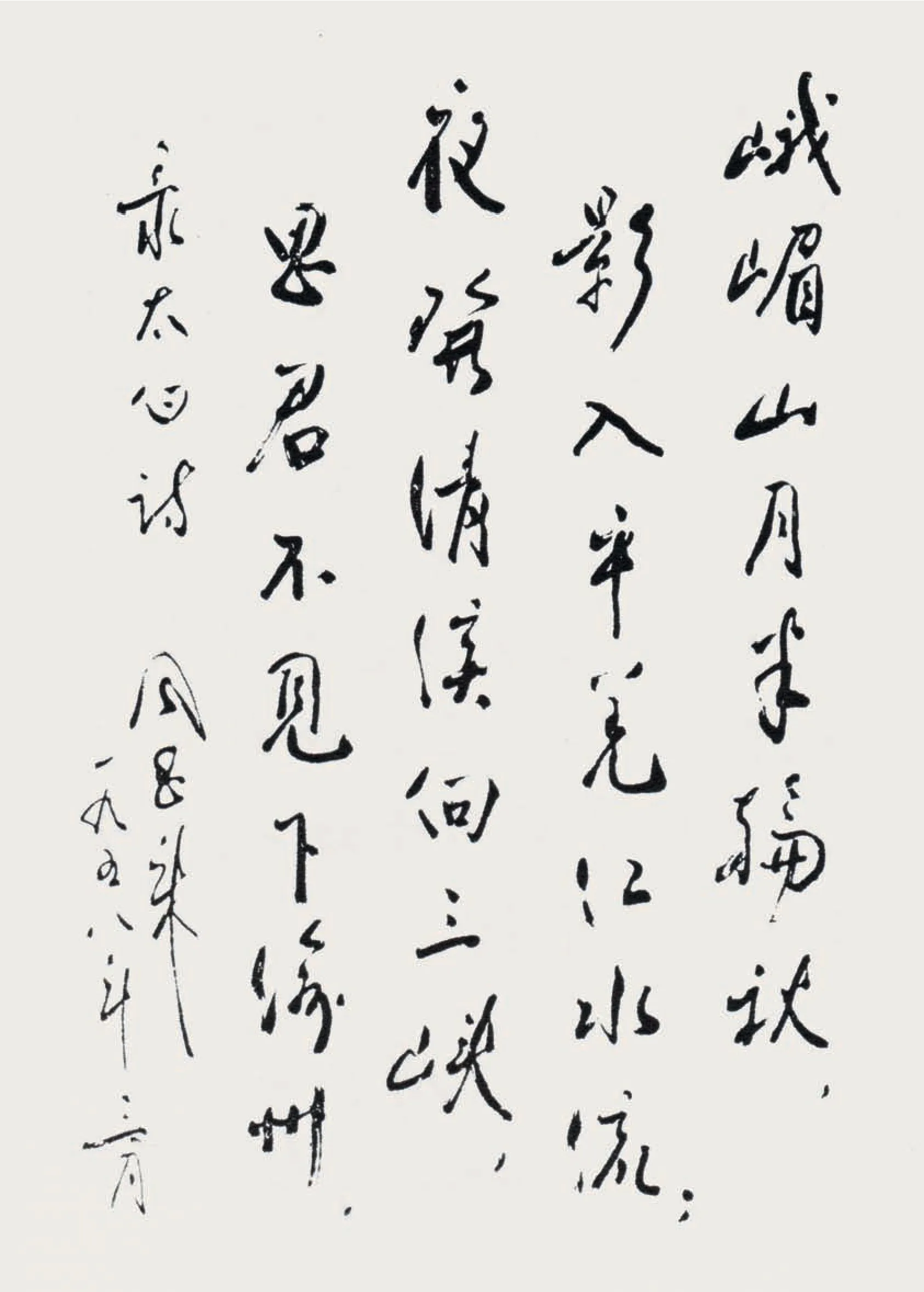

周恩来 李白诗 纸本 1958年释文:峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。录太白诗。周恩来。一九五八年三月。

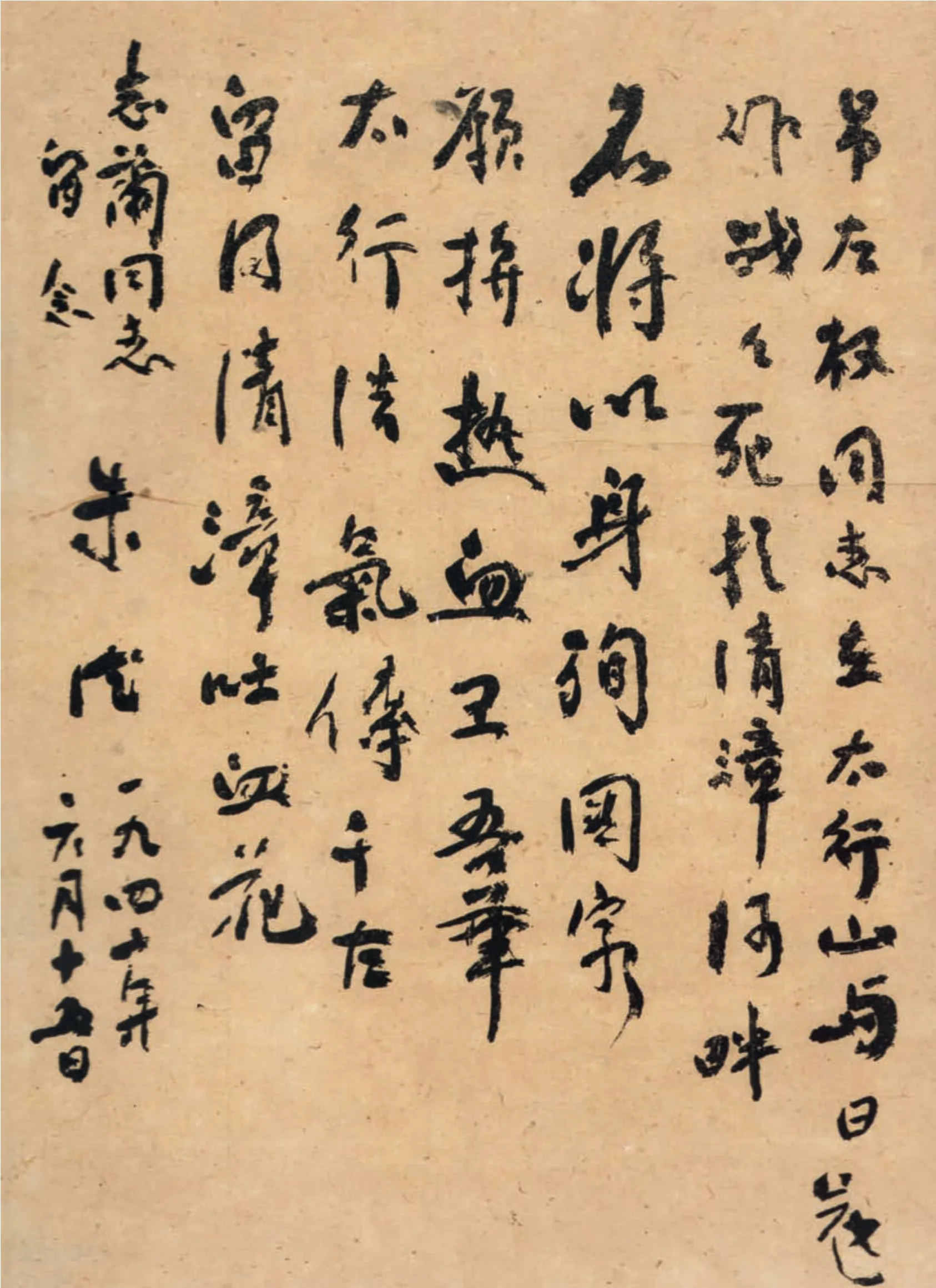

朱德 悼左权诗 纸本 1942年释文:吊左权同志在太行山与日寇作战,战死于清漳河畔。名将以身殉国家,愿拚热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花。志兰同志留念。朱德。一九四二年六月十五日。

其次,延安革命家创作的这些“延安颂诗”具有鲜明的史诗品格。“对于传统的史诗来说,有了一个英雄的名字,故事就可以开始了;对现实主义小说,有了一个具有个性的人,故事也就开始了讲述。”延安革命家的诗词创作,尽管是以旧诗词为主,却因书写延安这个现代革命策源地以及史诗般的英雄主人公而成现代文学的别一种史诗—因为其一方面有了朱德、毛泽东等英雄主人公及现代历史的创造者工农兵形象,另一方面有了20世纪40年代的延安建设新民主主义社会这一现代中国历史时间的“元”性质,必然就具备了史诗品格。事实上,如果把延安革命家的诗词作为一个整体来看,这些诗作以延安为中心情节或视点,完整地呈现了一代革命英雄领导中国新民主主义革命走向胜利的历史进程,史诗品格相当明显。延安之为“圣地”及其“圣地”精神,延安革命家诗词保家卫国、解放人民、反对独裁、建立人民民主社会的题材选择,使延安革命家的诗词创作既具有了深刻的现实主义精神,又具备了现代史诗文学形式。在这类作品中,仿杜甫《北征行》的吴玉章之《和朱总司令游南泥湾》、朱德的《游南泥湾》及李木庵的《秧歌舞吟》等古体长诗,是最具史诗品格的代表作。在这些作品里,延安革命家关于军民垦荒的现代历史性独创、延安人文风习的千年巨变、抗日及民主政治制度的实践、英雄主人公艰苦卓绝的奋斗精神等这些史诗的基本元素已经全部具备。换句话说,延安革命家诗词创作已经构成现代政治史诗的典范,构成现代政治诗学的审美范例。因而,与李季的《王贵与李香香》等叙事长诗比,这些“延安颂诗”在初始意义上,即英雄主人公群像和创世的“元”叙事意义上,可能具备更为成熟的史诗品格。

能显示出这种史诗品格的代表性作品,还是以“延安十老”为主的革命家诗词创作合集《窑台诗话》。这部“以事系诗”的“诗话”“叙事”,构成了中国共产党延安革命十多年的编年史。它与这部诗集所收录的450首诗的叙事相加,相互印证,构成了一部体格巨大的史诗。从结构上看,这一特征更为明显:“解题”是这首史诗的序诗,而“解题”之后的13章,如“边区政教”“陕北风习”“窑台酬唱”“胜迹观赏”“寿诗”“挽章”“人物轶文”“烈士、志士诗”“述旧杂忆”等,则构成其完整乐章。所以,单独视之,《窑台诗话》多为延安老革命家革命斗争、革命情怀的书写;整体观之,则可看作是一部以延安革命为中心情节的延安革命史大合唱。它是延安革命家在伟大的抗日战争和民族、人民战争中的慷慨悲歌,是现代诗中的黄钟大吕、铙钹之声,是极具史诗意识的现代史诗。

三、英雄主义的现代美学风貌

对于延安革命家来说,他们所持的革命观是马克思主义社会革命观。如“投身革命将何事,老者安兮少者怀”(叶剑英语),“安怀老少吾侪志,第一齐心在御仇”(朱德语),“窃恐民气摧残冬,愿把身躯易自由”(续范亭语),“柔肠长系苍生愿,奇气直教世俗惊”(李木庵语),以及“好恶从民孔氏经”(郭沫若语)等就是马克思主义社会革命观的精准表达。这种“老安少怀”的革命观所包含的“御仇”“苍生愿”“易自由”以及“好恶从民”的思想,与当代中国共产党人“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”的情怀高度一致。因为这种革命观不仅是共产党人、工农红军和无产阶级的浪漫想象,更是同情弱小、救济苍生的伟大宏愿和高远理想,并以其鲜明的人民性立场在现代思想史上具有永恒价值。

从审美形态形成上说,延安革命家“延安颂诗”的独特英雄格调及理想品格,既表现在延安革命家对于未来社会的美好浪漫想象,又表现在他们诗作所传达出的革命理想主义、革命英雄主义精神。如毛泽东的《念奴娇·昆仑》《沁园春·雪》等篇章,就把解放全人类、开辟现代新历史的革命理想崇高化、神圣化,极大地鼓舞了广大革命群众。与此相一致,延安革命家诗词以及《窑台诗话》的整体审美格调就由此成形。《窑台诗话》包含450首诗歌:李木庵174首、钱来苏40首、谢觉哉26首、董必武12首、林伯渠7首、朱德7首、郭沫若3首、叶剑英1首,其他延安革命家及烈士诗170多首,都不同程度地呈现出上述审美品格。首先,这些诗作书写一代革命家革命斗争的活动及其体验,反映重大社会历史事件,满腔热情讴歌工农兵及其英雄形象,预言革命的美好前景,具有崇高的理想色彩;其次,这些作品充满政治激情,表现革命家英勇无畏的革命精神,具有浓郁的抒情氛围;最后,这类诗词语言文字质朴清新,表现手法单纯直接,展现出粗犷、激越、崇高的格调风范。如林伯渠的《答横槊将军》:“将军百炼挽时艰,东海归来鬓未斑。浩瀚襟怀扬子水,光辉旗帜井冈山。阵前壁垒严民主,马上刀环却敌顽。战后余情尤健爽,佳篇赐我一开颜”一诗,就展现一代革命家走上井冈山道路、横槊阵前、英勇杀敌、文武双全、赋诗抒怀、豪迈豁达的英雄品格,诗风清新而明朗。朱德的《寄语蜀中父老》也如此:“伫马太行侧,十月雪飞白。战士仍衣单,夜夜杀倭贼。”该诗书写一代革命家带领将士英勇抗日的革命英雄经历,以质朴语言表现出抗日将士浴血奋斗的画面,尽显将士英勇英雄品格。毛泽东的《沁园春·雪》以对北国壮丽江山的描述和历史人物的品评,表现出一代风流人物创造新历史的大无畏英雄主义气概,把延安英雄颂歌的抒情传统发展到登峰造极的程度。现代诗人臧克家对毛泽东诗词的这种审美格调就推崇备至:“毛泽东同志的诗词创作的基调是革命浪漫主义的。细味《毛主席诗词》,就会觉得,他立足于现实,但着重于革命理想……革命浪漫主义气味浓重的作品就更多了,特别惹人瞩目的是《蝶恋花·答李淑一》,这样悼念烈士的表现手法,古往今来是绝少的,堪称创格。”事实上也确实如此,怀安诗人及毛泽东等延安革命家的诗词,已经一扫早期革命文人诗词的迷惘、颓唐气息,展现出雄浑、高昂、崇高的全新审美面向,具有独特的审美价值。

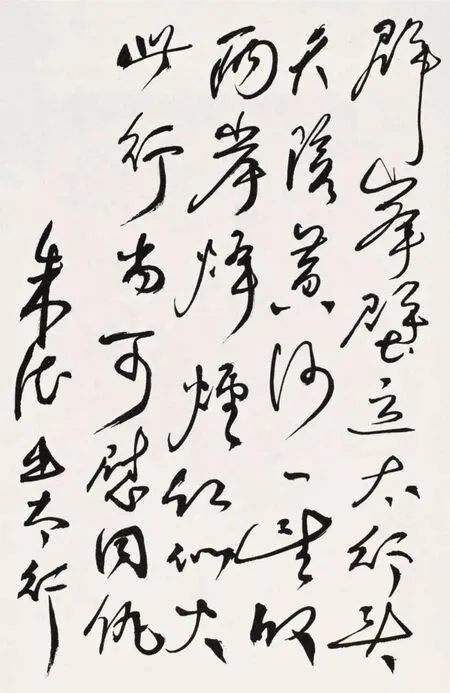

朱德 出太行诗一首 纸本释文:群峰壁立太行头,天险黄河一望收。两岸烽烟红似火,此行尚可慰同仇。朱德。出太行。

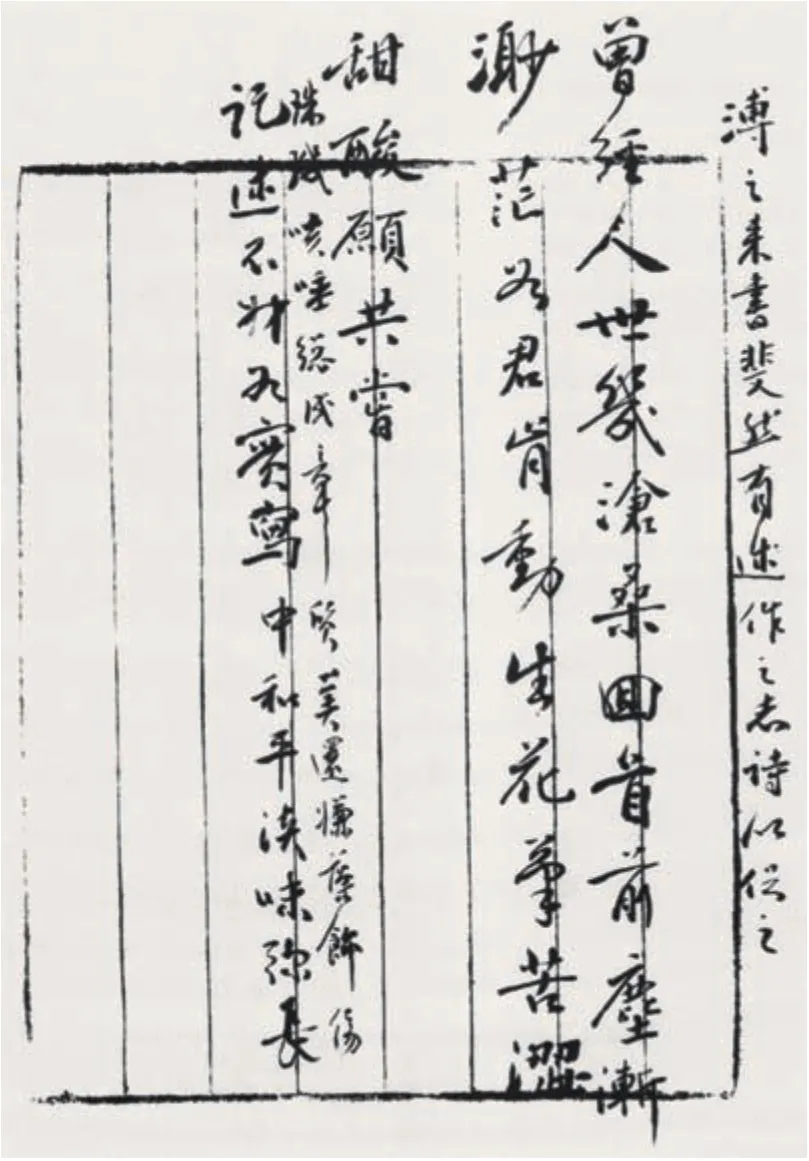

董必武 溥之来书斐然有述作之志,诗以促之 纸本1942年释文:溥之来书斐然有述作之志,诗以促之。曾经人世几沧桑,回首前尘渐渺茫。如君肯动生花笔,苦涩甜酸愿共尝。 珠玑咳唾总成章,质美还嫌藻饰伤。记述不妨如实写,中和平淡味弥长。

进一步说,延安革命家及怀安诗作的英雄格调、崇高美学形态,在“延安十老”的“和诗”“窑台酬唱”“寿诗”“挽章”“人物轶文”和“烈士、志士诗”等6种不同形态中被充分展现出来。具体说来,“和诗”表现了延安革命家为“怀安”理想而共同奋斗的革命乐观情怀,如“铙歌响彻玉关秋,塞上风云郁如油。安怀老少吾侪志,第一齐心在御仇”(《朱总司令步董老诗韵》);“酬唱诗”多写延安诸老在边区相互勉励、乐观奋斗的情致,如“匆匆十载流光逝,更向前途进一程。蕉鹿应怜酣短梦,苞桑可系托长征。果然壁垒能新建,从此边尘不再惊。大地春回我幸健,全面胜利看飞临”(《林老和诗》);“寿诗”部分则更见精彩,表现一代革命家革命初心不变、老当益壮迎接革命胜利的必胜信念。

寿诗往往见人风骨。如上节所述,延安革命家在延安书写的“寿诗”,大多是他们事业生平、奋斗历史及个性品质的展露,因而这些寿诗就成了现代中国革命历史的全景展现。黄齐生自寿诗(词)《沁园春》与毛泽东《沁园春·雪》相比,更显个性:“不识作态装娇,更不惯轻盈舞秀腰。只趣近南华,乐观秋水,才非湘累,却喜风骚。秋菊春兰,佳色各有,雕龙未是小虫雕。休言老,看月何其朗,气何其朝。”该诗虽说文人心情,但乐观向上,不弱毛泽东“数风流人物,还看今朝”之气魄。寿诗之中,徐特立的“五古”长诗《七十客绥,哀吕梁灾民并自寿》也非常有代表性。诗中的“不落旧窠臼,吾党破天荒”颂扬共产党开天辟地的伟大事业,“却之感不恭,请勿事铺张”则展现他自身作为“革命前驱老导师”不事铺张、恭谦卑让的风范,十分感人。

在延安革命家的这些诗词创作实践中,对近代以来无数献身革命的英雄志士、烈士的颂歌,其悲壮崇高的格调更是感人。如“挽章”中的《挽韬奋诗》《悼周怡》《悼黑茶山死难烈士》《挽戚绍光》等诗;“烈士、志士诗”中的《吕惠生就义诗》《题壁诗》等诗;“人物轶文”中的《留延学习书怀》《朱总司令自撰挽将士诗》、陶铸的《率队夜抵石板河》等,都是极具代表性的英雄颂歌,风格壮美崇高,思想警策感人。所以,延安革命家诗词的这种崇高美学风范,在现代文学整体格局中极为突出。它们是中国现代文学由古典优美向现代崇高转型的真正代表作,是一代代延安革命家为民族独立、人类解放宏大历史事业奋斗献身的心声及歌唱,是现代文学中的“钢和钙”,是正义之声。与传统学院派、民间乡野以及花前月下的优美典雅之作不同,延安革命家诗歌是中国文学在延安这一特殊时空产生的精美篇章,尽管很多是“公余之暇”的创作,甚至是所谓“打油”之作,但却是“苏辛”式浪漫情怀和阔达意境的现代呈现,令人耳目一新,具有独特的诗史价值。

四、“旧瓶装新酒”的艺术探索

人民性创作立场和大众化的艺术探索,是延安革命家诗词创作的又一个重要特征。李木庵《窑台诗话》中的三首七绝“论诗”诗,就充分表现了延安革命家诗词创作及革新的主张和理路:“典诰敖牙原古语,国风雅颂亦民谣。言已翻新文则旧,空山愁煞注离骚。”“穷则变通何可泥,深能浅出自多嘉。古人老去今人继,文艺原为时代花。”“言与文分专制利,文比言深普及难。若从民主论文化,大众事应大众观。”李木庵认为,延安革命家诗词创作的诗学逻辑与旧体诗抒情传统改革,符合言文一致的现代文学发展理路,符合艺术大众化与民主化的趋势,符合诗歌抒情传统演进及其诗歌形式革新的规律,符合写诗求新求变的创作法则和深入浅出的创作规律。延安革命家正是从这种人民性的立场出发,以“旧瓶装新酒”的诗学理念,开启了诗词革新的创作实践。

在《窑台诗话》“学习感兴”的几首诗里,李木庵首先谈到延安革命家诗词革新的“新知”原则:“首宜谋教养,去贫与去愚。化邪为良善,四野臻坦途。勿囿旧观念,新知应普濡。”“唯物辩证理见真,历史转轮物所召”,依据这样的原则,他的“怀安放脚诗”卷集中论述了怀安诗社及延安革命家诗人关于诗词创作形式革新的一系列问题。如“改良旧体诗”一节就从不同层次阐释了旧诗词革新的主张:其一,从旧体诗音律构成要素入手,主张废除旧体诗五要素中的字、句数要求、格律、平仄、对仗要求,因为它们是“束缚心灵的桎梏”;其二,从旧体诗的表现手法及其要素入手,认为层次、曲折、含蓄、境界和弦外音等是精致艺术的基本要素,可以保留;其三,旧体诗写作“可以将韵脚放宽,把字音相协的韵合并”,以利于新韵的制作。这些诗词革命主张及其实践,完全不同于“五四”式的激进方式,在很大程度上遵循了艺术革新的理性原则。如在“改良诗韵”一节里,李木庵开门见山说,“旧诗韵应改良”,但他接着却从“音韵是天籁,以谐合于人的自然口音为准”“中文字音,易随时代地方的口音而有变化”等审美原则去谈诗韵的改良,并论证了改良旧体诗创作及其改良诗韵的理论方法。这就非常符合艺术革新的辩证原则和民族审美法则,是一种相当理性的、科学的审美主张。

同样基于这种理念,李木庵还充满激情地写了《上怀安诗社请愿诗》,倡导“对于革新旧诗、厘定韵本两事”的看法。《上怀安诗社请愿诗》是七古,也是非常有价值的“论诗”诗。其阐述的改良诗韵方法—“人问革从何者先,我意第一废格律。平仄对仗未可拘,五七定言亦不必。参以长短句何妨,所贵意明而气适”和改良诗韵的审美依据—“音韵何可泥古人,但求于时耳能悦。南北时音可谐者,即非古韵不为失。应将诗韵厘新本,删之并之重剔别。古人古韵本时音,今人时音自可立”,完全是通古韵和明诗理的诗学批评家实践经验的总结。而这几乎成了延安革命家诗词创作及其改革旧体诗的“金科玉律”,有效引导了一代诗人的诗词创作。

再如“怀安放脚诗”的4小节,仍谈论怀安诗派革新旧体诗问题,但与前面“改良旧体诗”一节已有了不同。如果说前面两节注重从诗句、语言、格律入手探讨旧体诗革新问题的话,那么“怀安放脚诗”则上升到体式转化来探讨旧体诗形式革新问题:“近来怀安诗社里各位擅长五七言文体的老人们都在竞作新式语体诗,力取平易,免除艰涩,虽脱却了冠冕黻黼,仍然留下斗方角巾。强调袒腹赤足,则含蓄蕴藉不足,索然无味。从旧体转到新体,绝非易事。但大家抱着从头学起的精神,日习窗课,屡有试笔,积累若干,乃为之选录,是为开路者留迹也。”所以,怀安诗社同仁找到的旧体诗革新的突破口之一,就是“改作语体诗”。对此,林伯渠率先试笔(“/”为分行符号):“割草,割草,人人都去割草。/割得鲜草二百斤,折合五十斤干草,/很快把任务完成了。/划分地区,免得彼此乱搅。/不犯群众利益,我们都要记到。/你上那条沟,我上这山峁。/看谁割得快,看谁割得好。/这样光荣的比赛,正当气爽秋高。”(《割草谣》)

在这种改良中,地方歌谣、古典诗词曲和各种民间曲调形式,都被延安革命家加以引用,成为改良古体诗词的有效元素。像“秧歌舞”词、刘禹锡引用改造过的“竹枝词”等,就被他们拿来转化成了大量的“延安竹枝词”。李木庵的“延安竹枝词”,似绝句,也像民谣。这些“新诗”韵律和谐,形式活泼,曲折有致,在形式、内容方面都有可称道的地方,成为延安革命家诗人与怀安诗人的独特创造。延安革命家诗人认识到“国风雅颂亦民谣”,因此“竞相试笔新体诗”成为延安革命家诗词创作的共识。“旧体诗市场不大了,诗人应翻然改图。我意旧诗难合时宜,是因格调过于严整,含义每有晦涩。严整失自然,晦涩欠通俗。似应求齐整中不失自然,自然中不失整齐。嵌用韵脚以作整齐之矩,参用长短句藉传自然之神。”在这种尝试中,李木庵的创作很具代表性。从他的《延安新竹枝词》《纺纱词》《开荒曲》《神仙几歌》《秧歌舞吟》《无定河感赋》《延安思》(问答体)等诗题里的“竹枝词”、“词”、“曲”、“几歌”、“赋”和“问答体”等体式尝试,足可以看出他在旧体诗词创作方面的勇于创新。在《怀安放脚诗》一节,他甚至引用了9首“各地翻身歌谣”作示范,使“旧瓶新酒,成为推行政教的工具”。这些“入民间又出民间,辞到真时令自娴”的诗作,“俗白可懂”,“自然传神”,“齐整中不失自然”,“自然中不失整齐”,代表了延安革命家认可的现代中国旧体诗创作革新的新方向。

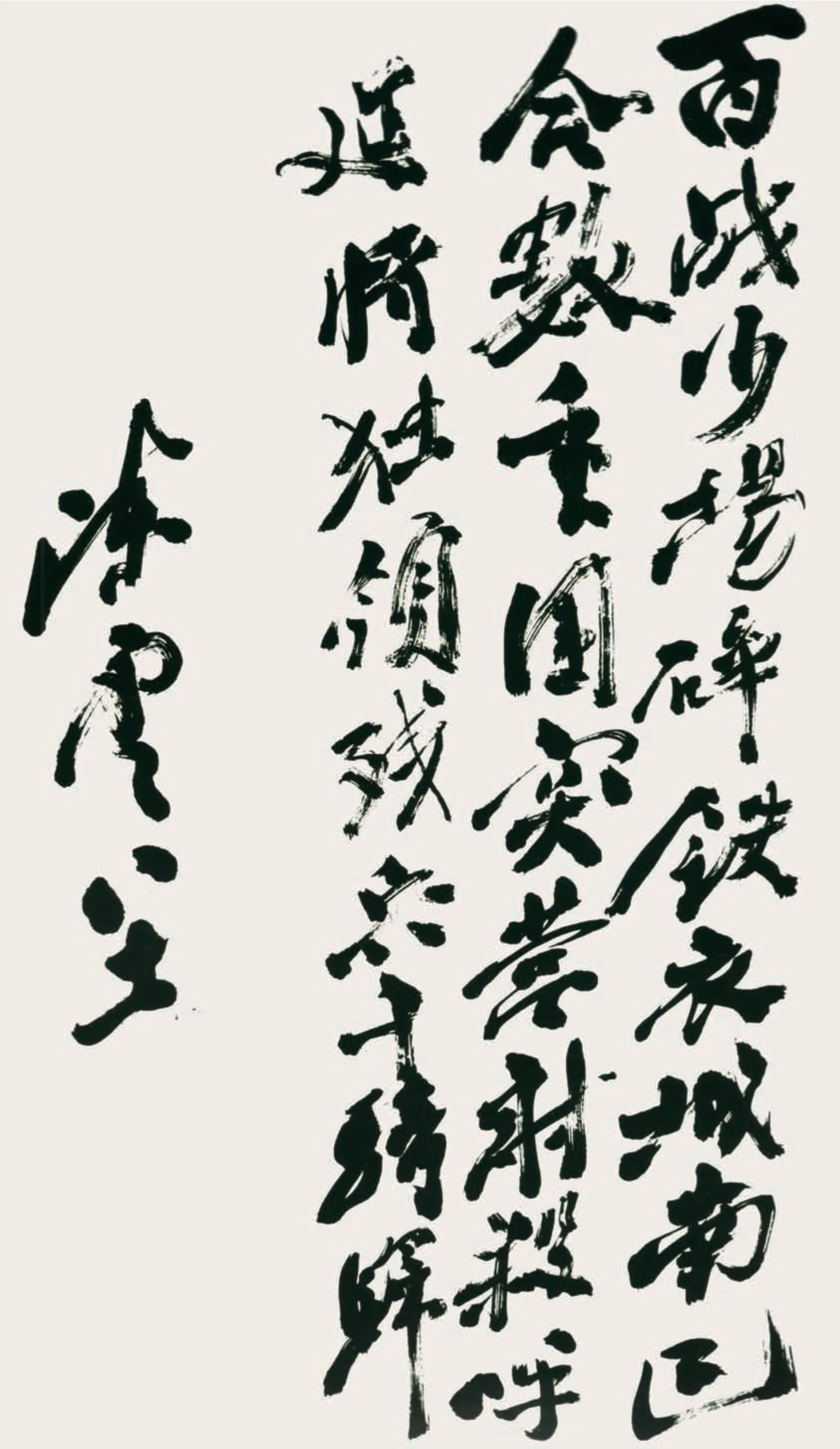

陈云 李白《从军行》 纸本 1985年释文:百战沙场碎铁衣,城南已合数重围。突营射杀呼延将,独领残兵千骑归。陈云八十一。

从文学史的角度来考察,这种革新方向实际上影响深远。1949年后的新民歌运动、大批红色歌谣的出现,以及一些“干部”体诗歌创作等都与此相关。延安革命家诗人发现了“雅颂亦民谣”“深能浅出”“穷则变通”等艺术发展规律,积极为传统抒情艺术的发展探索新方向,而这实际上正是延安革命家诗词创作最可称道的地方。从《南社》到《怀安诗社》,从柳亚子到林伯渠、李木庵等,延安革命家通过这类“新诗”创作倡导革命、激励抗战、团结大众,同时也切实推动了古典抒情传统向现代转化—尽管这一方向在后来又走向极端,但延安革命家诗词创作的本土化、民族化、革命化等大众艺术追求,仍是现代汉语诗歌不断发展的重要方向。它们代表的传统抒情的节奏、腔调、语势已被规范成一种审美定式,已经内化为重要的民族艺术形式。例如来自西方的新体自由诗无法有效传达军民劳动生活的活泼情致,对国民党反动派的讽刺往往就只能用简短有力的诗句才能淋漓尽致。

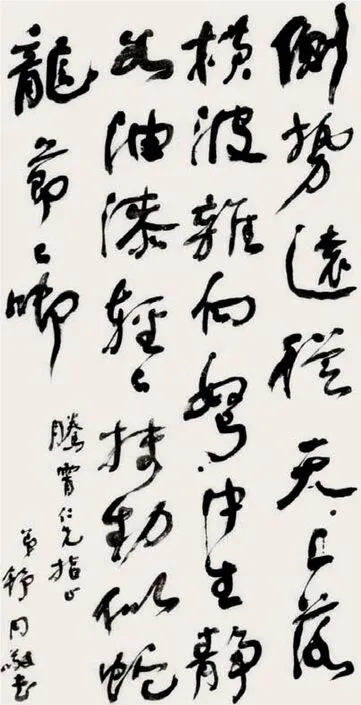

舒同 自作诗 纸本释文:侧势远从天上落,横波杂向弩中生。静如油漆轻轻抹,动似蛇龙节节衔。腾霄仁兄指正。弟舒同敬书。

另外,延安革命家诗人也自信这些旧形式一旦装进新内容,将必定创造出新艺术:以民族化的旧形式,置入马克思主义及现代革命政治思想信仰,可以发展出新的诗歌形式,用以宣传革命、激励抗战。这是延安革命家及怀安诗人革新新诗的一个重要策略,是他们在诗词创作的审美和信仰之间的一种平衡追求。事实上,这是艺术革命的一个新路径、新规律。毛泽东、陈毅以及“延安十老”正因为把握了这一艺术创作的革新规律,才创作出了《沁园春·雪》《念奴娇·昆仑》《六言诗·给彭德怀同志》等真正具有中国气派和中国风格的现代诗词。

五、文学史意义及当下启示

从文学史发展的角度来说,毛泽东等数十位延安革命家几十年来创作的大量诗词及其革新实践,具有重要的文学史及诗史意义。延安革命家的诗词创作不仅以独特的审美格调突破了“鲁郭茅巴老曹”开拓的伟大传统,成为现代文学的重要组成部分,同时也丰富了现代文学艺术形式建构的独特内涵。

首先,怀安诗社的旧诗词形式创作构成了现代中国文学诗歌创作的一个重要流派,传承了中华民族精美艺术的优良形式传统。“五四”新文学运动以来,“南社”成为旧诗词创作的重要一脉,但“南社”之后,旧诗词创作由于“五四”新文学作家的激烈反对而一度没落,潜隐发展。到了延安时期,在“延安十老”及其他延安革命家的推动下,旧体诗词创作再度兴盛,并形成一股新潮流。延安革命家作为现代诗词创作的主力军,上承柳亚子等“南社”的诗词创作,下启20世纪末诗词创作之风,具有重要的文学史引渡之功。因此,从中国现代文学发展的古今维度来看,毛泽东以及延安革命家的诗词创作充分延续了“南社”以来的现代文学传统,因而具有独特的文学史意义和诗史价值。

其次,延安革命诗人以“旧瓶装新酒”这一策略对传统诗词形式进行革新,引导了现代文学大众化、通俗化和人民性的创新方向,有力推进了中国文学抒情传统的现代性转化。郭沫若说,“我们如果要在文艺创作上追求怎样才能使革命的现实主义和革命的浪漫主义结合,毛泽东同志的诗词就是我们绝好的典范”;姚雪垠认为,毛泽东诗词是“革命英雄主义的千古绝唱”。在今天看来,以毛泽东为代表的延安老一辈革命家的诗词创作,是对现代现实主义和浪漫主义相结合的抒情传统的重要开拓:在“诗言志”的理念下,把旧体诗词这种古典艺术形式转化成书写革命情怀的现代情感表现形式,成功实现了“旧瓶装新酒”的现代转化,同时也有力地延展了中国抒情文学的优良传统。

最后,延安革命家的诗词创作实践,彰显了延安文学作为革命文学、战争文学及红色经典的基本特性,凸显了延安文学作为现代文学史有机组成的独特意义。以往中国现代文学史勾勒延安文学,大多局限于丁玲、艾青、鲁迅等“左翼”文学和解放区赵树理等一脉,在文学文体上也只注重现代小说、现代白话新诗、延安戏剧戏曲和现代散文、报告文学,忽视延安革命文学家的旧体诗词创作及红色歌谣等红色经典的核心部分。这显然是现代文学史叙述的重大疏漏。同时,怀安诗人及其他延安革命家的旧体诗词创作是延安文学,尤其是现代革命文学、“左翼”文学的重要组成部分,是延安文学中的“铙歌”。如果忽视了这部分红色经典,我们就无从全面把握延安文学特质及其现代“左翼”传统,也无法从延安革命文学的角度深入了解中国现代文学传统。

延安革命家为何独独钟情于旧体诗创作?在我们看来有以下几方面原因:

第一,老一代延安革命家大多出生于晚清时期,部分甚至受过私塾教育,考中过秀才。他们深谙诗词创作之道,因而以诗词形式创作就成了他们的文体最佳选择。如毛泽东曾考入湖南省立第四师范。在读期间,他深受老师杨昌济的器重,也受到了非常好的古典文学训练,因此他一生的文学创作主要是诗词形式。朱德也受过较好的古典诗词创作训练。尽管他有脍炙人口的散文问世,但表达情感主要还是诗词形式。“延安五老”的董必武,18岁考取秀才,后曾在东京私立日本大学学习法律,但诗词创作仍是其一生基业。林伯渠入学湖南西路师范学堂,经选拔考试,被师范学校选送到日本东京弘文学校公费留学,其创作也以诗词为主。主编《怀安诗社》的李木庵,15岁考取秀才,后考入京师法政学堂。受维新思想影响,李木庵笃信“传播教育,开发民智”是重要的革新任务,但对于诗词创作却情有独钟。他主持怀安诗社近10年,留下了现代诗学批评史上极为重要的一部诗话集。

第二,延安革命家以旧体诗词形式创作,也与诗词这种古典体裁形式本身的特性有关。诗词作为一种文学形式,是中国古典抒情传统里极为有效的一种抒情体式。这种抒情体式是一种轻型体裁。除古体长诗外,一般句数有限,规模和体制不大,因而不需要像长篇小说、戏剧等大型体裁那样经年苦心经营。这非常有利于延安革命家在“公余之暇”进行创作。事实上,延安革命家也正是利用这种独特艺术形式创作,才留下了现代诗歌史上堪称一流、数量甚巨、体式多样的古典诗词。如毛泽东1949年以前创作诗词50余首,大多质量上乘。又如钱来苏写诗1400多首。《十老诗选》中记载:“钱来苏同志写过很多诗。在二战区时‘请缨不许,愤而为诗’,共得六百余首,集名《孤愤草》,抒发对蒋阎集团卖国独裁、反共残民之愤怒。到延安后,继续写作,并参加怀安诗社,至一九五一年,共作了一千四百余首。抗战胜利后所作,集名《初喜集》。一九五一年印成《孤愤草初喜集合稿》。”谢觉哉出版过《什么集》,创作了大量旧体诗词。作为怀安诗社社长,李木庵擅长律诗,犹善七古、五古长诗,其《延安雅集》《秧歌舞吟》都是延安文学绝唱。后者从大众文艺历史视角、从新文化新文明的高度称赞秧歌舞,认为它是现代高尚文艺的代表,并精心描述秧歌舞的表演过程,对这一集体狂欢歌舞过程中农民大众的欢乐作了极尽夸张描写,并由此展现延安政教文艺事业的成功样态。所以,正是在诗词体式选择及其革新的意义上,李木庵与林伯渠一起引领了现代文学史上唯一一个规模巨大、影响深远的古体诗词创作流派,接通了现代文学发展的古今维度,引领怀安诗派古诗词革新,以通俗化、谣曲化追求为革新方向,推进了延安文学的大众化文学运动。

第三,延安革命家不写新体自由诗,也与他们对于旧体诗词这种民族形式的审美态度密切相关。因为旧体诗词形式背后蕴含着深刻的民族审美心理及其精神价值旨趣。它对于“律”的不断追求,如朱光潜所言,有深刻的艺术、审美和社会文化原因,因此成为中国文学艺术的金字招牌。胡适以进化论思想阐释旧体诗词的历史合理性,认为从五言、七言、词、曲的发展就是诗体的解放与发展,此观点在一定程度上还是缺乏审美逻辑说服力。而且自由体新诗诞生后,其作为一种形式及其体式的“自由”品格并没有被多少人理解,反而因为白话化、散文化、形式化,使其诗味丧失,艺术性也失却根由。而一些诗人又刻意模仿西方诗歌的形式,洋腔洋调,这对于强调大众化、民族形式、中国气魄、中国精神,主张走自己道路的延安革命家来说,无论如何也不会去迎合。这可能是他们不写新体自由诗反而成立怀安诗社、鼓励诗词形式革新的深层原因。

就艺术探索来说,延安革命家的这种诗词创作形式选择及其革新实践给当下诗歌创作实践带来了重要启示。自“五四”新诗诞生以来,受“新旧”二元对立思维影响,现代诗歌的形式探索一直存在诸多问题:其一,一些创作者一直唯新是瞻,旧形式被激进派全然否定,结果在新文学史上至今没有诗词创作的章节,更毋论其文学史定位。其二,受内容决定形式论的影响,一些诗人将形式置于从属地位,忽视形式审美,更有甚者忽视语言媒介形式变化可能引发诗歌形式变化的艺术事实,纯然否定形式探索的价值。其三,部分诗人忽视艺术形式多元化、多样性原则,否定诗词形式本身的价值。对于这些诗学议题,延安革命家诗人始终保持清醒的认识。谢觉哉赋诗说:“新诗应比旧诗好,新代旧又代不了……新旧只缘时世殊,文白都须词理妙……可以旧瓶装新酒,亦可旧酒入新瓶。当年白陆何曾旧,今日韩黄亦必新。不改温柔敦厚旨,无妨土语俗词陈。里巷皆歌儿女唱,本来风雅在宜人。”这首诗里,谢觉哉的论述至少包含五个诗学议题:一是“五四”以来新诗作者一直困惑不已的“新旧”之争,二是“旧瓶装新酒”的艺术旨趣,三是如何追求“词理妙”,四是“不改温柔敦厚旨”而追求诗歌的教化效果,五是坚持“里巷皆歌儿女唱”的人民性创作原则。因此,延安革命家诗人的诗歌创作实践及其革新主张,可看作对“五四”以来新诗形式探索的前述问题之“预先”反驳。由于明白了“里巷皆歌儿女唱,本来风雅在宜人”和“旧瓶装新酒”的辩证艺术规律,所以他们才为现代诗歌诗词形式革新探索了新路,推进了20世纪40年代旧体诗歌创作艺术的繁荣,使诗词创作实现了自“南社”以来的又一次“中兴”。这给当下诗歌艺术发展带来重要启示:我们绝对不能疏离古典诗歌精致艺术的传统,而去靠“横的移植”来开拓诗路。坚持“古为今用”,充分继承优秀的古典文学抒情传统,认清形式和内容的辩证艺术规律,才是当下诗歌创作的正途所在。比如旧体诗词和民间艺术形式典雅、古朴、凝练的文体特征,对于艺术性要求极高。遵循这样的要求,精心推敲,方能使“旧瓶”和“新酒”完美结合,创作出精美的诗歌杰作。这实际上是我们利用“旧瓶”时必须掌握的“规律”,毛泽东、李木庵、朱德、陈毅等正是掌握了这些规律,才创作出前无古人的杰作。而李木庵等人的竹枝词、歌、曲、谣以及“问答体”之所以质量上乘,也在于他能利用这些“旧瓶”进行创作。又如,延安革命家诗人因发现了“音韵是天籁”“谐合于自然口音”、口音变化与诗词形式革新的审美机制和民族审美心理原理,继而用大量创作实践有力证明“旧瓶装新酒”这一创作理路的可行性,最终在人民性创作原则下进行了一系列大众化的旧体诗词创作。艺术形式的探索往往是艺术发展的重要契机,中国现代诗创作实践恰恰也在这里给我们提供了经验教训。如在新诗形式内部,诗的格律及其形式的探索就一直没有停息过。先是“新月派”反驳胡适、郭沫若,出现新格律诗运动,后是50、60年代林庚、何其芳、卞之琳的半逗律、典型诗行、九言诗“五四体”等“现代格律诗”的形式探索,这些探索直接促进了新诗形式变化发展—尽管后者没有取得如前者一样有影响的创作成果。再如,近些年来,随着我们对传统文化的重视,中国诗词再次焕发新生命力,百年诗词传统得到重新梳理研究,旧体诗词创作再度得到诗坛认可。一些海外诗刊,如《洛城诗刊》一半登载新诗,一半登载旧体诗词创作,“汉唐诗风”逐渐成为风尚。这既是诗歌艺术形式探索的美学回声,也是怀安诗人提供的艺术与历史经验的当下延续。所以,80年前延安革命家的诗词创作及其艺术形式探索,尤其是李木庵等人关于文字、语言、节奏、音韵、诗词文体诸多方面革新诗词形式的努力,当是现代中国诗歌形式革新史上的重要一环,对新世纪、新时代的诗歌艺术形式探索及创作仍有重要意义。

结语

“世运中兴卜文艺,来源况出古黄河。”李木庵曾说:“一国兴亡,视乎民气;民气升沉,系乎士志;士志激越,发为心声。诗词歌曲,皆心声也……意切共鸣,言出自由,或创作,或译述,辞在雅俗之间,体无新旧之限。不以地囿,相应声同。积篇成帖,随期公布,俾草木天籁,合成巨响;涔蹄浅沼,汇为洪流,既可扬民族之性,亦以振中国之魂。则心声所及,国运可回;军歌与战鼓齐鸣,吟坛共战场并捷。直可辅翼武功,岂徒目为文艺!”毛泽东、朱德、叶剑英、陶铸等革命家及董必武、林伯渠、李木庵等老革命家,以鲜明的主体精神展现延安革命洪流,创造了具有时代特性和民族特色的诗词作品。这些诗词代表了左翼文艺中与现代民族及国运复兴最密切相关的部分,是代表塞上风云的“铙歌”、是黄土高坡的“离骚”,更是中华民族革命的慷慨悲歌。延安革命家诗词创作在充分彰显延安文学作为战争文学、红色经典等基本特性的同时,也对中国现代诗歌创作和中国现代文学史研究持续不断地产生积极影响。因此,延安革命家诗词创作的艺术风格及时代品格将具有永恒价值。