长效落实“双减”政策的困境与对策

钟程 谢均才

摘要:“双减”政策自实施以来已取得显著成效,但义务教育阶段学业负担治理是一个长期工程,达成“双减”政策目标的关键在于政策的长效落实。基于政策执行网络视角,该文从网络环境、行动主体和网络结构三个层面分析发现,长效落实“双减”政策的困境为:网络环境中的政策路径依赖、国家与个人发展需求的短期冲突,功利化、短视化的教育文化;以政府为代表的政策社群和府际网络的政策工具配置不够合理,政策创新受阻;以学校、校外培训机构和社会组织为代表的生产网络合作关系淡薄,教育资源供给效益较低;以专家为代表的专业网络政策沟通能力较弱;以家庭为代表的议题网络存在利益冲突,形成博弈结构。面对以上困境,需要构建政府主导、多元参与的政策协同创新机制;建设依法治教,严格监管的减负督导与行政执法协同机制;打造价值引领、需求导向的全过程政策沟通机制;通过多元合作、利益互偿优化公共教育资源供给。

关键词:学业负担;“双减”政策;长效落实;政策执行网络

中图分类号:G434 中图分类号:A

* 本文系国家社会科学基金教育学重大课题“未来学校组织形态与制度重构的理论与实践研究”(课题编号:VFA210006)研究成果。

承接2018年的“减负三十条”,国务院办公厅于2021年7月24日发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”意见) [1]。为保证新政策能系统、有效地推进,教育部随后密集出台20余个配套文件,涵盖课后服务、培训机构登记、学科类培训范围界定、查处变相违规培训等内容。当前,政府部门已初步构建起了落实“双减”意见的“1+N”制度体系。同时,各省市也研制并推出相关的政策方案和行动措施,层层落实学业负担治理。

就目前成效看,在校内减负方面,有调查显示:自“双减”政策出台以来,全国各中小学生作业量明显减少,作业难度大幅降低,学生自我管理能力和自主发展空间得到提升[2]。在校外减负方面,据教育部校外教育培训监管司统计,线下与线上校外培训机构分别压减了83.8%和84.1%,留存下來的培训机构一部分转制为非营利性机构,另一部分不符合转制条件的将被注销[3]。共青团中央与中国青年报的联合调查显示,近四分之三的家长表示焦虑有缓解[4]。总体来看,“双减”之后学生校内外学业负担得到减轻,学生学习焦虑与家庭教育焦虑也大幅降低。总之,“双减”政策以万钧之势而下,已在较短时间内立竿见影。

但我们必须清楚认识到,“双减”政策所追求的不是短期效果。从目标优次看,“双减”是新时代基础教育改革重大战略布局下的手段,“建设高质量教育体系”“构建教育良好生态”“落实立德树人根本任务”才是学业负担治理的目标。从客观现实看,建国以来,国家各部门针对学生负担过重问题已推行了多项政策。但结果发现,一方面是政策文本的日益叠加和细化,另一方面却是名为“学业负担”的巨怪难以撼动。那么,为什么在政府部门的大力推动下,学业负担问题仍难以解决?有学者指出,过往的减负工作呈现出政策数量多,密度高,但政策生命周期短的特点,出现政策执行的“疲劳症”和“厌烦症”[5]。还有学者形象地将学业负担问题比喻为“循环再生的教育病毒”,认为短期的“抗病毒”只能消肿而无法根治,病毒会变异、增殖和卷土重来[6]。

可见,减负是一个长期工程。治顽疾需用猛药,也需持续的诊治和调理。达成“双减”政策目标的关键在于政策的长效落实。那么,长效落实“双减”政策要面对何种执行困境?又可如何应对呢?本文正基于政策网络执行视角试图回答以上问题。

(一)政策执行网络理论的主要内容

政策执行网络理论缘起于学界对“政策网络”概念的建构和发展。简单来说,“政策网络”强调了政策执行过程中行动主体的多元性,行动主体之间关系的复杂性,以及行动主体与政策结构之间的双向互动[7]。基于“政策网络”概念,美国学者O’Toole提出了“政策执行网络”理论,用以理解和揭示政策执行过程中行动主体的互动关系、关系结构,以及关系和关系结构的动态变化[8]。政策执行网络理论的提出打破了传统政策科学“自上而下”和“自下而上”的线性分析路径,强调公共政策的有效执行不能单靠以政府为主体的官僚体制,还需要关注政策执行的复杂环境和多组织、多行动主体之间的协商和合作[9]。政策执行过程被理解为政策行动者的互动过程和政策网络自身结构的动态变化过程。经过数十年发展,政策执行网络研究演化出三种视角,分别是行动者、组织结构和“行动者-结构”视角。具体阐述如下:

(1)行动者视角关注以基层政策执行者为代表的行动主体。该视角关注政策执行过程中行动主体之间的角色、权力和资源分配,以及行动主体关系对政策执行的影响[10]。该视角在揭示微观层次的政策执行主体及主体间关系如何影响教育政策推进上颇具洞察力。然而,行动者视角只将个体视为教育政策的执行者,忽视了政策执行网络中组织的作用,窄化了“行动主体”的概念。

(2)组织结构视角关注教育政策的执行结构。该视角认为,教育政策的执行不是在单一的、以政府部门为中心的射线型结构中发生的,而是在多层级、多领域、多样态的网状结构中发生的[11]。教育政策执行必须考虑网络结构上不同组织的复杂利益关系。代表学者Marsh和Rhodes提出了政策执行的五级网络,包括政策社群、专业网络、府际网络、生产者网络和议题网络[12]。值得注意的是,Marsh和Rhodes的分析框架通过将组织视为个体的代理而关注到个体行动者的利益和目标[13]。

(3)“行动者-结构”视角认为行动者视角和组织结构视角都遵循“政策执行至政策结果”的线性分析路径[14]。该视角指出,政策执行与政策后果之间不是单向的关系,而是双向互动的关系。不仅如此,“行动者-结构”视角也关注了网络环境和结构对政策执行的影响,拓展了研究视野[15]。

(二)政策执行网络的分析模型

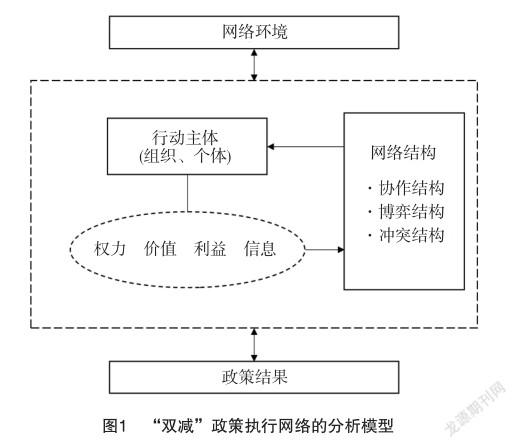

本研究主要采用“行动者-结构”视角,关注“双减”政策的网络环境、网络结构和行动主体对政策执行的影响。还需说明的是,“行动者-结构”视角虽关注到行动主体和网络结构之间的互动关系,但对于行动主体之间如何互动,以及行动主体与结构之间的相互影响仍缺乏解释力。对此,Rhodes提出将资源依赖、权力差异、政治规则与过程作为执行网络的解释因素[16]。宋雄伟则将利益、价值和信息视为核心分析元素,加强了解释力[17]。基于以上思考,本研究构建了“双减”政策执行网络的分析模型,如图1所示。

如图1所示,“双减”政策的执行网络包括网络环境、行动主体、政策结果和网络结构四个要素。其中,网络环境指影响特定教育政策网络的外部因素,包括政治、经济、意识形态、知识、社会心理和文化等[18]。网络环境影响政策网络结构和行动者在结构和互动中的行为,进而影响政策结果。行动主体包括组织行动者和个人行动者。网络结构指制度性的网络关系与安排,如科层制结构等。网络结构规定了组织和个体在政策网络中的角色、职责和互动关系[19]。但行动主体具有能动性,能够在网络互动中通过影响其他行动者来改变结构。根据行动主体的互动关系,网络结构可以分为协作结构、博弈结构和冲突结构。当行动主体间的价值观和利益保持一致,并享有均衡的权力和信息时,会形成协作结构。当行动主体间的价值观和利益有冲突时,若行动者之间权力和信息相互依赖,则会形成博弈结构;反之,则形成冲突结构,政策将难以执行。值得注意的是,政策结果是在政治执行网络中动态变化的。阶段性的政策结果可能重构行动主体间的互动关系和网络结构,进而重构网络环境[20]。

(一)网络环境与执行困境

网络环境影响下“双减”政策长效落实的困境可从政治、经济和文化三个维度来理解。

1.政治网络困境:路徑依赖阻碍路径更新

政治网络是影响“双减”政策长效落实的重要力量。“双减”政策的制定与实施是党中央站在建设高质量教育体系,实现中华民族伟大复兴的战略高度做出的重要部署。其目标是为了实现立德树人的根本任务,让教育回归初心。作为教育部党组和教育督导的“双一号工程”,“双减”政策的长效落实有着强大的行政支持与稳定的政治环境保障。然而,政治网络对长效落实“双减”政策的支持与阻碍是并行的。在过去几十年的学业负担治理中,有关减负的认知和行动已经形成了某种政策路径,各级行动主体在减负工作中有着思维与行动两方面的惯性[21]。这种对传统政策认知和行动的路径依赖仍会是“双减”背景下的认知更新、制度创新和举措创造的巨大阻碍。

2.经济网络困境:国家发展的长期需求与个人发展的短期诉求相冲突

经济网络对“双减”政策长效落实影响表现在国家和个人两个层面。在国家层面,发展教育事业的重要使命之一即服务经济社会发展。“十四五规划”指出,要将提升人口素质放在重要位置,优化人口结构,提升人力资本水平和人的全面发展能力。“双减”政策则是这一战略布局的重要一环。在个人层面,随着中国经济社会的发展,教育领域的主要矛盾转移至人民日益增长的高质量教育的需求与教育不平衡和不充分发展的矛盾。且大量中产阶层家庭希望投资教育使孩子在升学和职场竞争中占得一席之地。可见,“双减”政策的长效落实虽与经济社会发展的长期规划相契合,但在短期内与部分家庭的教育需求仍存在矛盾。

3.文化网络困境:功利化、短视化的教育文化破坏社会育人氛围

就文化网络而言,随着现代市场话语对效率和竞争的崇拜席卷公共教育领域,“学而优则仕”的传统教育信仰与新自由主义下的文凭狂热和绩效主义合而为一,形成了以短视化和功利化为主要特征的教育观念和行为。这种扭曲的教育观和教育行为在家庭中表现为家庭教育焦虑的不断放大。家庭不断寻求额外的校外教育服务,增加孩子学业负担。在学校中则表现为“唯升学”和“唯分数”的应试追求和以“题海战术”为基本特征的应试教学[22]。在社会中表现为以“唯学历”和“唯文凭”的人才评价体系和广泛流行的“考试文化”与“分数文化”[23]。

(二)行动主体与执行困境

“双减”政策的行动主体包括政策社群、府际网络、专业网络、生产者网络和议题网络五类[24]。不同类型的行动主体因其在网络中的角色、地位和利益诉求而采取相异化的政策行动,从而引致政策网络执行的不同困境。

1.政策社群与府际网络的政策工具配置不够合理,缺乏长远效益

政策社群与府际网络分别以中央政府和地方政府部门为核心。政策社群和府际网络在政治权力和资源上占有绝对地位,主要利用政策工具来实现政策目标[25]。一般来说,教育政策工具可分为命令型、劝导型、职能拓展型、权威重组型和报酬型五类[26]。结合执行网络理论阐述如下:命令型工具依靠政策社群和府际网络的权威,具有规制、约束和保障等功能,包括政令、法律、行政法规、财政拨款等次级工具。劝导型工具用于使不同层级的政策网络形成有关政策意图的共识,包括工作宣传、动员广告、政策营销等次级工具。职能拓展型工具用于提升生产者网络的资源提供能力,包括培训、研修等次级工具。权威重组型工具用于改变网络结构,增强特定网络的执行自主权。报酬型工具即为政策网络中的行动主体提供物质和精神激励。

目前,政策社群和府际网络在使用政策工具方面缺乏合理配置,主要表现在以下两方面:首先,政策工具的选择过于依赖命令型工具。其次,政策工具的使用考量不足。例如劝导型工具的使用呈现出“重宣传、轻引导”的特点。宣传式的劝导虽然能够在短时间内获得关注,却无法提升公众对“双减”背后教育理念的认识。不仅如此,公众对特定政策的判断总是一种利弊判断。宣传式劝导往往只强调积极作用,而对政策可能带来的短期内的消极作用避而不谈,与公众短期内的生活和政策实践有较大差距,反而可能引起反感和不信任。

2.生产者网络内部合作关系薄弱,教育资源供给和配置效益不高

优质义务教育资源的供给和均衡配置是“双减”政策长效落实的重要保障。在“双减”政策执行网络中,生产者网络是教育资源的主要提供者。生产者网络供给和配置资源的效益取决于网络成员的合作程度。合作程度越高,教育资源的供给和配置效益也就越高。政策网络行动主体的合作关系形成取决于三个方面:一是行动主体在(1)协调价值观和利益诉求,(2)增强权力,占据关键资源,(3)交换资源,(4)交换信息,和(5)追求共同利益等方面彼此需要[27]。二是行动主体对于特定政策目标拥有共同的信念,愿意为达成目标采取一致行动。三是行动主体之间有着稳定、畅通的沟通合作渠道。

我国义务教育资源生产者网络的主要行动主体包括:地方中小学校、校外培训机构、地方高校、博物馆、青少年宫、青少年活动中心、社区家庭指导中心、家庭教育指导服务点、研学实践教育基(营)地等。根据社会属性,上述行动主体可进一步分为学校、市场和社会三大主体。教育市场化改革后,学校和市场成为了义务教育资源的主要提供者。然而,在现行管理体制下,二者在利益和资源上是竞争关系,难以合作。不仅如此,无序扩张的校外教育市场在近年来甚至有取代学校成为教育主阵地的趋势。“双减”政策实施后迅速压减了市场教育资源的输出渠道,遏制市场对学校的恶性竞争,捍卫了学校教育的主阵地角色。但 “双减”政策同时也造成了大量市场主体的退出和学校教育压力的激增,使得原本就短缺、失衡的优质教育在供给上更“雪上加霜”。值得注意的是,“双减”政策尝试挖掘社会上教育资源的潜力,并在严格管控下重新引入市场,引导三方合作,从而构建新的教育资源供给和配置体系。如政策提出“发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用”和“适当引进非学科类校外培训机构参与课后服务”。不过,目前尚缺少较为完善的配套制度与机制。

3.议题网络内部利益冲突,政策共识难以凝聚

“达成共识”是教育政策在制定和实施阶段的主要目标之一,也是政策能够持久化的前提条件。由于议题网络具有结构松散、关系不稳定和行动主体间相互依赖程度低的特点,议题网络一般难以形成统一的利益诉求和行动。“双减”政策议题网络的行动主体主要是家庭。家庭既是“双减”政策的目标群体,也是政策的核心利益相关者,是政策执行的“终端”[28]。“双减”政策的长效落实离不开家庭的积极配合。

利益诉求是影响家庭参与政策网络执行的关键要素。理性选择理论和有限理性理论认为,家庭的行为遵循利益逻辑,考虑的是如何将个人和家庭利益最大化。由此,家庭的利益诉求主要受家庭所处的社会阶层和所占有的经济、文化和社会资本影响。一般而言,处于中产阶层的父母有着更为丰富的文化资源、社会关系网和更强的经济实力,同时也有着更深重的教育焦虑。这一阶层的家庭更倾向于通过投资教育,购买校外补习服务来帮助孩子取得学业成功,实现阶层延续。而工人阶层家庭的父母虽然也对子女抱有较高的教育期待,重视教育对孩子发展的作用,但他们并没有足够的经济资本来支持孩子参与教育竞争。一些底层家庭只能早早地退出教育竞赛[29]。“雙减”实施后,校外补习与家庭之间原有的供需渠道被阻断。但调查发现,一些中产阶层家庭仍尝试以私教等渠道购买校外补习服务。这些家庭虽然认同“双减”政策对未来教育生态发展的积极影响,但也认为在社会竞争压力与日俱增、优质教育资源匮乏的当前环境下仍有必要通过校外教育为孩子扩大向上流动的机会。尽管许多中产和工人阶级家庭早已苦于“拼娃”的“教育内卷”,期待“双减”政策取得实效,也愿意响应政策号召,但看到身边家庭去参加校外补习时,仍会充满忧虑,担心孩子失去竞争力[30]。因此,只要仍有坚持参加校外补习的家庭存在,教育竞争的“剧场效应”将一直持续下去。在此情况下,不仅“双减”政策的长效化无从谈起,目前所取得的成果也可能随着更隐蔽的补习市场的成型而烟消云散。

(三)网络结构与执行困境

网络结构是指行动主体之间的关系形态。网络结构的性质受行动主体在权力、资源、信息等方面的互动关系影响[31],在网络规模(大-小)、网络边界(开放-封闭)、网络秩序(有序-混乱)、网络位置(核心-边缘)、网络联结(强-弱)等方面呈现出不同结构特征[32],并对政策执行与结果具有重要作用。

1.政策社群与府际网络信息交换不足,顶层设计与地方创新的衔接受阻

在“双减”政策执行网络中,以中央政府为核心的政策社群负责对义务教育阶段学生作业负担和学生负担治理工作进行“顶层设计”。地方政府则需结合地方实际情况,细化中央政策,进行“地方创新”。顶层设计与地方创新的衔接是长效落实“双减”政策的制度保障。在政策执行网络视角下,顶层设计与地方创新衔接的关键在于政策社群与府际网路之间的信息交换。当前,政策社群与府际网络的信息交换在内容精度和渠道都有不足,具体表现为:

首先,政策社群的“顶层设计”在目标、手段、对象等方面具有高模糊性,“地方创新”则缺少具体标准。如政策目标层面,“双减”政策的工作目标是“学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业布置更加科学合理,学校课后服务基本满足学生需要……”[33]。在此,“进一步提升”的标准是什么?什么样的作业布置是“科学合理”的?如何评价课后服务是否“基本满足”学生需要?此类问题本应由政策社群进行细化与统一,但目前却交由府际网络解决。

其次,府际网络缺少向政策社群反馈“地方创新”的渠道,不利于“顶层设计”的完善。如前述,“双减”政策的阶段性结果会反作用于政策执行网络[34]。因此政策社群需要持续跟进“双减”政策的地方执行情况,研判政策执行阶段,对政策执行提出阶段性的指示和规划。当前政策社群和府际网络间的信息协作主要依托“双减”工作专项督导半月通报制度。督导通报制度虽然实现了政策社群与府际网络间密切的信息交换,但仅限于政策社群对府际网络的单向监督、考核和问责。政策社群与府际网络间仍缺少双向的信息协作。

最后,府际网络之间“政策学习”不足。政策学习是指行动主体根据过去或其他主体政策执行的经验和新成果调整自身的目标、规划和技术,以更好地实现“地方创新”[35]。目前,“双减”政策主要依靠试点制度。但试点机制只针对上级政策中的重难点部分以及府际的政策创新扩散,并不涵盖上级政策的大部分内容,也很难照顾到省域内的市县级单位;且试点机制往往只能为其他地方政府提供“政策模板”,如何转化和运用“政策模板”仍是一大难题。

2.专业网络在执行网络中处于边缘位置,政策沟通能力较弱

政策沟通既指教育政策决策系统的内部沟通,也指决策系统与目标群体和其他利益相关者之间的外部沟通[36]。有效的政策沟通既能够保证“上情下达”,使府际网络、生产者网络、议题网络了解、理解和认同教育政策的目标与措施,也能够促进“下情上达”,将政策目标群体和利益相关者的利益需求反馈给政策社群和府际网络,完善政策制定。在政策执行网络中,以专家学者、科研机构、地方智库等为代表的专业网络是上下互通的重要中介。专业网络中的行动主体具有关于学校和家庭教育、教育政策、教育治理等方面专业知识,也具有较强的政策和行动建议能力。专业网络既能够辅助政策社群和府际网络完善政策制定和执行机制,也能够指导和帮助生产者网络提供更为公平、优质的教育服务,还能够承担政府部门与议题网络间的桥梁,促进双方沟通,增强公众对政策的理解。可以看到,专业网络是政府部门、生产者网络和议题网络三方进行信息交换和形成价值共识的枢纽。

惟迄今在“双减”政策执行网络中,专业网络在内部沟通和外部沟通中都处于边缘位置,具体表现为:一是在内部沟通中,专业网络虽然能够通过调查研究、咨询报告、政策提案等方式为政策社群提供建议。但专业网络中的成员较为分散,对学业负担及其治理的认识往往受限于他们所属的地域或研究对象,难以形成统一的认知共同体,以至于专家话语在政策决策过程中的影响力大打折扣。另一方面,“双减”政策需要地方政府根据当地情境进行转译而后实施。一些地方政府未能积极寻求专业网络这一“外脑”的帮助,对中央文件的转译缺少专业性和科学性。例如某省教育厅通知要求小学和初中考试难度系数分别不得低于0.95和0.85。这实际是简单地将学业减负等同于降低考试难度,对学习评价方式改革缺少科学认知。

二是在外部沟通中,“双减”政策发布后,不少专家、学者通过大众媒体解读政策,提供指导,提高利益相关者的政策理解与执行效率。以教育部网站收录的66篇“专家文章”为例,学者们为地方政府落实政策、校外培训机构转型、学校教学变革和作业设计等建言献策。然而,专业网络过于重视宣传政策对目标群体的潜在价值和如何实现等问题,对利益相关者目下的需求和困境却很少关注,不易引起议题网络中的教师、家长、学生和校外教育从业人员的共鸣。在议题网络中,专业网络话语的权威性和认可度较弱。

3.各网络行动主体构成博弈结构

博弈结构往往出现在行为主体在资源上相互依赖程度高,但在利益诉求和价值观等出现完全相反的情况[37]。博弈结构可能造成政策执行主体间的“对耗”与政策执行网络资源的“内耗”。由于结构的封闭性与权力关系的垂直性,政策社群与府际网络在学业负担治理上保持着共同的政策信念。但生產者网络与议题网络中的行为主体则并非如此。生产者网络中的学校、校外培训机构以及议题网络中的家长虽然有着各自的利益追求,但总体上呈现利益互补的关系。家长需要学校和校外培训机构帮助孩子获得好成绩,在教育竞赛中“拔得头筹”。学校需要优秀的升学率在办学质量评价中获得好成绩。校外培训机构的利益诉求则更为直白,需要大量的顾客实现营利。议题网络与生产者网络在利益诉求上的互补关系构成了稳定的“利己同盟”,并与以政府部门为代表的政策社群和府际网络持博弈结构。

“双减”政策的主要内容就在于规治生产者网络中的学校与校外培训机构。对于校外培训机构,“双减”政策展开非营利化改革、规范校外培训服务,建立校外教育监管机制来抑制校外教育培训市场的无序扩张。对于学校行为主体,“双减”要求健全作业管理机制、提高作业设计质量,同时要求提升学校课后服务水平,对校外机构形成部分替代。然而,在公共教育资源短期内无法满足家庭多元的教育需求和家庭投资、参与校外补习的行动与思维惯性的影响下,校外培训机构“退场”后大量的家庭教育需求无处安放[38]。调研发现,一些学校借“课后服务”之名,行“补课上课”之实。一些培训机构则“旧酒装新瓶”,以住家教师、团体家教、高级看护等形式重新与家长建立利益关系。虽对类似违规行为的举报和处理屡见报端,但更多的却是被家长所认可、支持、维护和掩藏。三方之间的利益同盟并未被瓦解,而是以更隐蔽的方式保存了下来。如杨小敏等人指出,资本力量与家长需求重新结合,在“双减”“严查严打”的态势下将原先庞大的校外补习市场“化整为零”,变成游击式的地下市场[39]。地下补习市场加大了政策社群与府际网络对生产者网络的监管难度,强化了博弈结构,不仅对政策的持续推进形成阻力,还潜藏着反弹风险。

“双减”政策的长效落实是一个网络过程,牵涉政府、学校、校外培训机构、家庭等多类行为主体内部及主体之间复杂的利益、权力、价值观关系。应对长效落实“双减”的网络困境,仍需从政策执行网络思维出发,推动政策创新、完善制度保障;贯彻依法治教、强化教育督导;加强宣传引导、凝聚价值共识;以及寻求多方协作,提升资源供配。

(一)政府主导、多元参与,构建减负政策协同创新机制

义务教育阶段的学业负担问题具有深刻的社会根源。过重学业负担的形成不是一日之寒,学业负担治理也不能够期望毕其功于一役。“双减”政策的长效落实一方面需要牢记建设高质量教育体系、构建教育良好生态的历史使命,另一方面也要脚踏实地,持续关注政策落地过程中出现的新问题,阶段性调整政策,不断激发政策活力。政策协同创新就是在特定政策环境中,由政府主导,以专业网络为核心,综合考量阶段性政策结果、执行网络结构特征与网络行动主体的诉求,创新政策阶段性目标和工作安排。通过动态的政策协同创新,“双减”政策能够摆脱路径依赖,打破生命周期,及时回应政策执行过程中出现的新问题与新难点。

一是要坚持政府主导,将减轻义务教育阶段学业负担,构建良好教育生态上升为国家意志。在政策协同创新过程中,中央政府始终要统筹各级各类网络行动主体,研判政策执行的整体社会环境与地方执行环境,深入考察行动主体间的互动关系与结构,统揽全局,成为“双减”政策协同创新的总舵手。地方政府需根据当地实际情况,在“双减”政策总体框架下,坚持问题导向,综合、动态、创造性地运用政策工具,形成“一县一案”地精准减负格局。

二是要坚持以专业网络为政策创新的核心,设计基于证据的政策制定、评估和改进机制,加强减负政策设计的前瞻性、科学性和合理性,为地方减负政策创新提供专业建议,规避地方政策执行的质量风险。考虑到专业网络成员分散的特点,地方政府可探索建立专门的减负政策创新工作小组,广泛地邀请省内各地科研机构和高等院校的专家学者参与小组,建立地域和专业全覆盖、人员相对稳定的专家咨询团队;同时通过座谈会、两会提案、内参咨询、课题立项等方式激发专业网络的积极性。

三是要加强政策社群與府际网络,以及府际网络之间的信息沟通。信息的有效沟通是政策协同创新机制运作的保障。“双减”政策文本的高模糊性要求中央政府应该尽快推出相应的实施细则。需要注意的是,高模糊性同时也意味着地方政策创新的灵活性。因此,所谓“细则”不是机械、教条地规定“应如何做”,而是以目标为导向,对政策条文进行精细解读,统一认识,建立清晰可行的政策目标。政策社群与府际网络还需扩展信息沟通的内容,将府际网络政策执行过程中出现的问题与阶段性特征等纳入信息沟通中,加强政策创新的针对性与可行性。府际网络间的信息沟通为地方政府相互学习借鉴提供了有效途径。除试点机制外,可在地方政府间构建常态化的竞争、学习和模仿机制[40],激发基层政策创新活力,加快政策创新在相同层级政府间的水平扩散。

四是要畅通议题网络与生产者网络的利益表达渠道。“双减”政策是一项损益政策,在短期内对校外辅导机构、学校和家庭都会带来一定的利益受损,而“双减”政策的长效执行又需要上述行为主体的积极配合。为此,政府可通过听证会、座谈会、大型问卷调查、电话访谈等方式向相关行为主体收集关于减负政策的利益需求等信息,为进一步的政策创新提供参考,将利益需求作为政策协同创新机制构建的重要导向之一。

(二)依法治教、严格监管,建设减负督导与行政执法协同机制

义务教育阶段学生学业负担过重不仅是教育问题和社会问题,也是法律问题。我国《义务教育法》规定,教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点,保证学生的课外活动时间,促进学生全面发展。新修订的《未成年人保护法》规定,学校不得占用法定节假日、休息日及寒暑假期,组织义务教育阶段的未成年学生集体补课,加重其学习负担。校外培训机构也不得对未成年人进行超前教育。可见,“双减”政策的实施是在国家法律法规的框架下,对教育违法行为进行纠正。在全面推进依法治教的背景下,积极、正确地使用法治思维和法治手段来引领和保障“双减”政策的执行既是长效落实“双减”政策的现实需求,也是依法治国精神的重要体现[41]。国务院教育督导委员会办公室于2021年8月11日发布《关于建立“双减”工作专项督导半月通报制度的通知》,将“双减”工作纳入教育督导,依据《教育督导问责办法》进行问责与监管。接下来,应进一步强化专项督导,用教育法治来引领督导工作的转型升级,保障督导工作的有序、有效和持续进行。

第一,各级党委和政府部门要科学立法,完善减负工作的教育法律制度体系,使“双减”督导有法可依,为“双减”工作“引航”。中央政府需加强立法研究,以现有的法律法规为依托,运用底线思维,审慎研判“双减”政策,将其中的禁令性内容上升为法律规定,如 “学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作”“校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训”等都需要法律保障。对于一些暂时不具备立法条件的条文,一方面需要各个政府部门分工协作,出台相关部门规章,另一方面可由地方政府以地方法规的形式进行先行制定。如此,既回应了地方政策执行的现实需要,又为整体推进教育减负立法积累了经验。此外,还需通过立法,进一步明确清政府、学校、家长和市场的责任;完善家庭教育立法,增强家长监护、教育责任意识。

第二,各级各类政府部门要以教育部门为中心,联动市场监管、政法、公安等部门强化教育执法力量。各级教育部门可探索教育执法处室或科室的建立,组建一支懂法、护法、善于用法的教育执法队伍。故教育部门要建立健全执法体制机制,尝试建设减负督导与行政执法协同机制。以上海为例,它于2008年3月成立上海市教育督导事务中心,增挂“上海市教育行政执法事务中心”,同时承担教育行政与督导职能,整合了教育监管力量。

第三,教育督导与行政执法部门可探索利用信息技术手段,构建“学业负担治理智慧平台”,实现学业负担动态监测和推进。配合“双随机一公开”制度,分别建立学校与校外培训机构管理平台。其中,学校管理平台应录入作业总量、作业时长、课后服务建设等内容,专门设置面向学校教师、家长和学生的公开问卷调查,定期反馈“五项管理”的落实情况。校外培训机构管理平台应详细录入师资、学生、课程、班额、上课时段、备案、审批、资金等信息,以供教育督导与行政执法部门跟踪监测。借助智慧平台,教育督导与行政执法部门可循证分析政策落实过程中存在的重点问题与难点问题,开列问题清单,有的放矢地提出整改要求。

(三)价值引领、需求导向,构建全过程政策沟通机制

义务教育阶段的学业负担治理不是政府部门的“独角戏”。在政策执行网络中,没有任何行动主体能够完全左右其他主体的政策行动,决定政策结果。因此,联合各类行动主体,凝聚政策共识是长效落实“双减”政策的依归。政策共识包括利益和价值两方面,而价值共识比利益共识更能推动政策长效化[42]。在生产者网络与议题网络内部价值诉求差异较大且难以弥合的情况下,凝聚价值共识显得更为重要。政策沟通就是在政府引导下,以正确的教育价值观为引领,以目标群体的现实需求为导向,利用大众传媒了解和引导民意,从而凝聚政策共识,使家庭、学校和社会积极参与、主动配合教育政策的实施[43]。通过构建全过程政策沟通机制,在“双减”政策的议程设定、政策制定、政策执行和政策评估等环节中引导行动主体的价值观,培养目标群体的价值理性,增进对政策的理解和认同。

首先,在设定议程,制定政策配套方案阶段,政府部门可建立开放的政策对话机制,通过座谈会、实地调研、问卷调查等形式向专家、学者、校长、教师、家长、学生、校外辅导机构等收集关于学业负担与学业负担治理的意见,了解各方的价值倾向与利益诉求,确保政策方案能够充分反应民意,保障目标群体的知情权与参与权。在政策对话的过程中,政府部门应在新时代中国特色社会主义教育思想的总体框架下,帮助目标群体理解政策制定的必要性与价值,引导不同利益需求的目标群体在平等沟通的基础上实现价值交换,对政策实施形成正确的预期。

其次,在政策颁布与实施阶段,政府部门可灵活运用营销策略,进一步促进学校、校外机构和家长的政策理解,增进政策的接受度,扩展支持面。政府部门可通过发布会、网站公告、专家代言、电视广告、报纸专刊,新媒体专栏、进校宣传等方式传递减负信息,增进目标群体对政策内容的客观理解。政府部门还可尝试邀请目标群体共同参与政策营销,定期通過记者会、在线问答等形式回应目标群体在政策制定过程中遇到的困难和产生的不解与不满,增进彼此间的互信与共鸣。过程中,政府部门应坚持价值引领,在过程中传播减负理念,加强对政策价值的主观认同,正向影响目标群体的价值判断与价值选择。

最后,在政策评估阶段,政府部门一方面要深入学校、家庭和校外培训机构等政策“终端”,广泛接触目标群体,获取鲜活的政策意见反馈。同时,政府部门要加强政策培训,利用大众媒体传达正确的教育观念,宣传科学的减负理念,传播有效的案例经验,对各类行为主体进行针对性的业务指导,例如学校作业设计、课后服务与拓展课程开发、校外辅导机构转型与家庭教育指导等。在政策沟通的全过程中,政府部门需始终注重培养目标群体的价值理性,将正确的教育观转变为制度文化乃至教育文化,成为目标群体行动的基本准则,从根本上克服和纠正短视化、功利化的社会风气与教育文化。

(四)多元合作、利益互偿,优化公共教育资源供给

义务教育学业负担问题发生的一个客观原因是优质基础教育资源的供给不足和区域教育资源分配不均衡。校外培训市场的繁荣在一定程度上增加了优质基础教育资源体量。然而,由于缺乏规范和引导,校外培训市场无序发展,任由资本逐利,破坏教育公益性。在此背景下,优质教育资源分配的贫富、城乡差距进一步扩大,加剧了教育不平等。“双减”政策的实施有效打破了教育市场失控的格局,新的教育资源供给秩序亟待构建。政府部门应以“双减”政策为契机,坚持基础教育的公益性质,厘定学校教育和校外教育的边界,激活社会教育资源,重构三者之间的角色关系,调整公共教育服务供给格局,推动义务教育迈向优质均衡发展。

第一,做强校内教育,提升课堂教学与课后服务质量,促进学校教育的优质均衡发展。一是继续支持基础教育学校深化教育教学方式改革,增强学校办学自主权,提升教师的教育专业素养,实施个性化、差异化教育,使每个学生在课内都能学得好。二是拓宽经费渠道,增加经费投入,在政府督导下建立公共财政与自主收费相结合的课后服务财政体制与监督机制,专款专用,为学生提供多样化的课后服务,满足不同学生的需求。三是加快完善城乡教师和校长轮岗制,促进优质教育的区域内流动,解决学校间优质师资分配不均的问题。还可以尝试探索学区化办学、集团化办学、学校生态群建设等方式,加强校际间的交流与合作,共享优质管理、师资、课程和场地等资源,统合区域内优质教育资源。四是探索性建立和推广“大学—中小学”合作机制。如华东师范大学的“新基础教育”和香港中文大学的“优质学校改进计划”等项目都有效地利用优质高等教育资源促发义务教育阶段学校教育改革。

第二,用好校外教育,引导校外教育资源成为校内教育的有益补充,推动学校与校外培训机构“公利同盟”的形成。规范、整顿校外教育市场并不是要消灭校外教育,而是要将校外教育资源引导至公益性服务的正确轨道上。一是要完善校内外教育合作体制,以课后服务为切口,制定校外人员参与课后服务和学校利用校外教育资源的规章制度,逐步探索建立校内外教育合作机制。二是在有条件的地区,可以进一步尝试以校企合作、公开招标、劳务派遣等形式向校外培训机构购买服务,在课堂教学、课后服务、特长培养等多个方面引入校外教育资源,丰富学校教育内容和形式。这可以薄弱学校为试点,在政府引导下接入校外教育机构的管理、教学、场地和设置等资源,为校内外教育合作机制建设提供经验。三是利用先进的信息技术,建设优质在校教育服务体系与平台。

第三,统筹社会资源,进一步丰富公共教育资源供给形式,拓宽供给渠道。一是要发挥好各地市博物馆、图书馆、少年宫、青少年活动中心、社会实践基地等机构的作用,强化实践育人,构建学生成长的社会大课堂。二是在《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》《国家中小学网络云平台建设方案(2021-2025年)》等政策文件的支持下,进一步探索线上线下教育资源融合机制,拓宽在线平台服务内容,打造覆盖课内学习、课外活动和寒暑假生活等多场景,包含知识学习、兴趣培养、文化科普、心理发展、社会实践等内容的智慧平台。

参考文献:

[1][33] 国务院.关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见 [EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/24/ content_5627132.htm,2021-01-30.

[2] 宁本涛,杨柳.中小学生“作业减负”政策实施成效及协同机制分析——基于全国30个省(市、区)137个地级市的调查[J].中国电化教育,2022,(1):9-16+23.

[3] 教育部.教育部召开新闻发布会围绕“双减”工作情况介绍“我为群众办实事”实践活动成效[EB/OL].http://www.gov.cn/ xinwen/2021-12/21/content_5663847.htm,2021-01-30.

[4] 黄冲.“双减”实施后 72.7%受访家长表示教育焦虑有所缓解[N].中国青年报,2021-09-16(10).

[5] 山子.中小学减负政策文本的梳理及分析[J].教育科学研究,2015, (2):38-43.

[6][23] 龙宝新.中小学学业负担的增生机理与根治之道——兼论“双减”政策的限度与增能 [J].南京社会科学,2021,(10):146-155.

[7] 朱亚鹏.政策网络分析:发展脉络与理论构建[J].中山大学学报(社会科学版),2008,(5):192-199+216.

[8] O’TOOLE L J.Treating Networks Seriously:Practical and ResearchBased Agendas in Public Administration [J].Public Administration Review,1997,57(1):45-52.

[9][17][37] 宋雄伟.政策执行网络:一种研究政策执行问题的理论探索[J].国家行政学院学报,2014,(3):66-70+122.

[10] HAY C,RICHARDS D.The Tangled Webs of Westminster and Whitehall:The Discourse,Strategy and Practice of Networking Within the British Core Executive [J].Public Administration,2000,78(1):1-28.

[11][16][31] RHODES R A W.Policy Networks: A British Perspective [J]. Journal of Theoretical Politics,1990,2(3):293-317.

[12] RHODES R A.Understanding governance:Policy networks,governance, reflexivity and accountability [M].Buckingham:Open University,1997.

[13][15][19][24][34] MARSH D,SMITH M.Understanding policy networks: towards a dialectical approach [J].Political Studies,2000,48(1):4-21.

[14] 衣华亮,苏晓佳等.转型期教育政策执行偏离探析:政策网络视角[J].江苏高教,2017,(7):14-18.

[18] MARSH D,RHODES R A W.Policy networks in British government [M]. Oxford.GB:Clarendon Press,1992.

[20] MARSH D,SMITH M J.There is more than one way to do political science:on different ways to study policy networks [J].Political Studies,2001,49(3):528-541.

[21] SCHIENSTOCK G.Path Dependency and Path Creation:Continuity vs.Fundamental Change in National Economies [J].Journal of Futures Studies,2011,15(4):63-75.

[22] 肖正德.“减负”背景下有效作业的设计策略探究[J].课程·教材·教法,2015,34(4):50-55.

[25] 顾建光.公共政策工具研究的意义、基础与层面[J].公共管理学报,2006,(4):140-152.

[26] 朱春奎.政策网络与政策工具:理论基础与中国实践[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[27] WEIBLE C,SABATIER P.Comparing Policy Networks: Marine Protected Areas in California [J].Policy Studies Journal,2005,33:181-201.

[28] MITCHELL R K,AGLE B R,WOOD D J.Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience:Defining the Principle of who and What Really Counts [J].Academy of Management Review,1997,22(4): 853-886.

[29] 洪巖璧,赵延东.从资本到惯习:中国城市家庭教育模式的阶层分化 [J].社会学研究,2014,29(4):73-93+243.

[30][38] 周序.家庭资本与学业焦虑——试论“双减”政策引发的家长焦虑问题[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2021,57(6):96-106.

[32] 邓凡.关系、结构与利益表达——教育政策执行的网络模式 [J].教育理论与实践,2010,30(7):15-18.

[35] HALL P A.Policy Paradigms,Social Learning,and the State:The Case of Economic Policymaking in Britain [J].Comparative Politics,1993,25(3):275-296.

[36] 陈振明.政策科学:公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

[39][40] TORBEN H.Mechanism-Based Thinking on Policy Diffusion. A Review of Current Approaches in Political Science [R].Berlin:Free University Berlin,2011.

[41] 吴全华.论教育改革的法治化路径 [J].当代教育科学,2014,(17):3-5+14.

[42] STEWART J.Public Policy Values [M].London:Palgrave Macmillan UK,2009.

[43] 李燕,母睿,朱春奎.政策沟通如何促进政策理解 ——基于政策周期全过程视角的探索性研究[J].探索,2019,(3):122-134.

作者简介:

钟程:在读博士,研究方向为基础教育改革、教育政策。

谢均才:教授,博士生导师,研究方向为教育政策、公民教育。

The Dilemma and Countermeasures for Long-term Implementation of the “Double Reduction” Policy

—From Perspective of Policy Implementation Networks

Zhong Cheng, Xie Juncai(Department of Educational Administration & Policy, The Chinese University of Hong Kong, 999077 Hong Kong)

Abstract: The “Double Reduction” policy has achieved remarkable results since its implementation, but the governance of the academic burden in the compulsory education stage is a long-term project. The key to achieving the goal of the “Double Reduction”policy lies in the long-term implementation. From the perspective of policy implementation network, it is found that the dilemma of long-term implementation of the “Double Reduction” policy is: policy path-dependence in the network environment, short-term conflicts between the development needs of the state and individuals, a utilitarian and short-sighted education culture; the policy community and intergovernmental network’s policy tools are not reasonably configured and policy innovation is hindered; The cooperation relationship between schools, supplementary education institutions and social organizations are is weak, and the supply efficiency of educational resources is low; the professional network represented by experts’ policy communication ability is weak; the issue network represented by the family has internal interest conflicts and forms a game structure. Faced with the above dilemmas, it is necessary to build a government-led and multi-participated policy collaborative innovation mechanism; build a coordinative mechanism of supervision and administration law enforcement; create a value-led and demand-oriented whole-process policy communication mechanism; optimize the supply of public education resources by mutual compensation of interests.

Keywords: academic burden; “Double Reduction” policy; long-term implementation; policy implementation network

收稿日期:2021年9月17日

責任编辑:赵云建