工程经验、方言语用与环境体验:《园冶》诠释考辨三则

刘亚伟 吴国源

明代造园家计成所著《园冶》“为我国最早具有系统性的造园专著”[1]。陈植的《园冶注释》是最早的系统性《园冶》文本诠释成果[2]。相关学者基于此进一步展开《园冶》文字校正、句段解析、篇章诠释和文本解构的工作。

张家骥[3]、刘乾先[4]、王绍增[5]和金学智[6]等对《园冶》全书展开系统注解,形成了专门性著作。此后,对《园冶》部分疑难语句的诠释工作也随之展开,如曹汛[7]对《园冶注释》(第一版)相关译注的反思;王绍增[8]与梁敦睦[9]对《园冶全释》部分译注的辨证;李红等[10]与贾珺[11]针对“陆云精艺”展开了多重论辩;孙天正[12]对《园冶·兴造论》展开字词与文句的新解。以上研究体现了《园冶》作为中国传统造园经典,每一字、每一句都值得关注并深入求解。

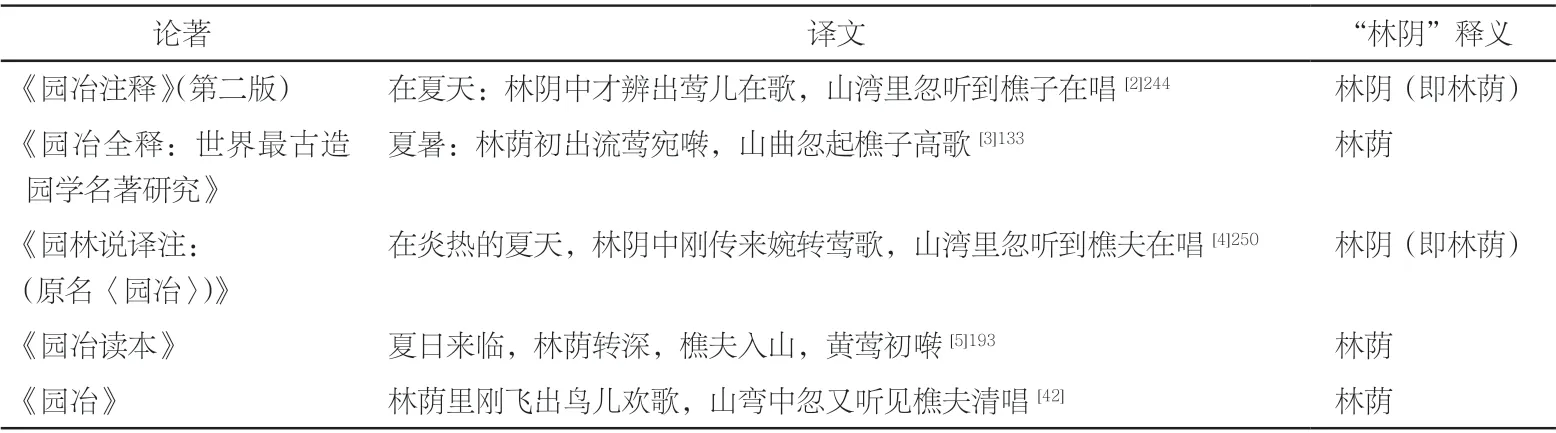

然而,《园冶》某些关键字句的诠释仍存疑义,各家注释未臻完善。其一,“让一步可以立根,斫数桠不妨封顶”,陈植、曹汛、张家骥、金学智与孙天正等就“立根”与“封顶”所指对象及含义展开反复讨论,仍未获得令人信服的诠释成果;其二,“罅堪窥管中之豹,路类张孩戏之猫”,陈植、曹汛、王绍增、孟兆祯、张家骥与金学智等对该句“张”与“孩戏之猫”的理解仍存异议①[13];其三,“林阴初出莺歌,山曲忽闻樵唱”,该句以往争议较少,但受现代语法影响,多将“林阴”理解为“林荫”,忽略了《园冶》语用习惯中对“阴”“荫”的区分,削减了文本意欲表现的视、听体验转折效果。

《园冶》诠释涉及传统建筑文本的解释方法问题:建筑文献研究、解释与意义生成的内在思维过程,即建筑思维在语言环境中的意义生成过程。在对《园冶》展开诠释时,需基于中国古代经典解释的路径与方法把握文本语义,同时需要具备建筑思维的触角,才能有效、敏锐地在文本中把握相关文化内涵[14]。对文本语义的把握需结合语用考察:语用是语言使用者在一定环境(语境)中对语言的运用。语用研究侧重言语行为,基于语境分析语言用法,进而理解语言意义。狭义的语境指上下文的语言段落,广义的语境还包含语言活动发生的特定时间、空间、情境和交流对象等[15]。在语用研究思路下,《园冶》的成书时间和地理区位、计成的知识经验体系以及表述习惯,都可作为语义分析的参考。

基于以上研究思路,首先参考、比较前辈学者的观点,探明相关诠释疑点所在;其次,考察相关字词在历史语料库中的含义与用法;再次,基于文本语用习惯与语义类型确定文句诠释方向;最后,分别结合建筑与假山的施工工程经验、吴语方言语用特征和文本隐含的环境体验表述逻辑,重新展开诠释。

选取《园冶注释》(第二版)、《园冶全释:世界最古造园学名著研究》、《园冶读本》、《园林说译注:(原名〈园冶〉)》和《园冶多维探析》等为基础参考文本,这些文本是风景园林学、建筑学与文史学背景的著名学者在不同时期的成果,相关注解具有权威性,反映了学界对文本的共性认识,其中的差异也具有典型性。除基础参考文本外,也分别选取了其他代表性诠释成果作为各例的补充分析材料。

1“让一步可以立根,斫数桠不妨封顶”:设计原则中的工程经验

《园冶·相地》“多年树木,碍筑檐垣;让一步可以立根,斫数桠不妨封顶”论述建筑在建造时与原生树木发生冲突的处理原则,学界对该句的诠释有较大差异。

1.1“立根”与“封顶”所指对象及语义的差异

不同学者对该句中“立根”与“封顶”所指对象和含义有不同的理解,形成了不同的诠释结果(表1)。

相关学者的理解并不一致,“立根”与“封顶”所指对象均有植物说与建筑说两类。那么“立根”与“封顶”在《园冶》中所指是建筑还是植物?其内涵为何?

1.2 历史语料库中的“立根”

因几个权威版本的词典中均无“立根”词条②,对“立根”的考察,需重点关注其在历史语境中的语用义项。通过对《中国基本古籍库》与《瀚堂典藏数据库》的检索分析,“立根”在中国古籍中语义有三。

其一,植物扎根与生长。“立根”最早见于《葬书》:“却又有一等山石,文理湿润,光如卵壳,草木不可立根,自然不产,开井而得五色土穴者,是又不可以童而弃也。”[16]又如《灵宝五符经》:“黄精之草,太阳之精也……其生太行之坂,立根磐石之侧。”[17]再如著名的郑燮《竹石》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”[18]

其二,形容修行的基础与立足点,主要见于宗教与易学文献。如《大乘玄论》:“故破根立识,名为亦破亦立,数人立根见破识见。”[19]《菩萨璎珞经》:“云何定力?所谓定力者,立根上位菩萨摩诃萨,摄意去想不怀狐疑,是谓定力亦不可坏。”[20]《阿毗达磨大毗婆沙论》:诸无为法,于有为增上。则一切法,皆应立根……若法,有根相者,立根。无者,不立。不应责问。有说:增上缘,有下有上,有劣有胜。上胜、立根。”[21]宋代诗人邵雍《观易吟》:“一物其来有一身,一身还有一乾坤。能知万物备于我,肯把三才别立根。”[22]

其三,表示建筑物基础营建。如《襄阳府志·卷三十三·重修老龙堤记》:“襄郡凭临汉水,护城有老龙堤……修筑宜豫,立根宜深,植脚宜宽,砌石宜密,知斯数者,可以有备而无患矣。”[23]《清实录·光绪朝实录》:“河南巡抚张人骏奏、黄河将建铁桥,宜先未然之虑。一、河身沙松土疏,立根不牢……”[24]《愚斋存稿》:“北岸已修成铁敦十五座,铁柱森立,每遇风急水涌并不摇撼,似不至于有立根不牢之虑。”[25]

1.3 《园冶》语用习惯视野下的“立根”:建筑与假山基础土作中的桩丁工程

多数学者认为“让一步可以立根”之“立根”意为“保护树根”,仅金学智先生认为指“(建筑)筑根立基”。而“立根”历史语义多样,在《园冶》中如何理解?涉及文本诠释中的作品意图考察:符号学家安伯托·艾柯(Umberto Eco)认为作品诠释应回归文本自身,紧扣“文本意图”,充分考虑“文本的连贯性”[26]。而语用习惯是文本连贯性的体现之一,即特殊、专用语词在同一文本中意义的一致、连续,但也需结合具体语境进行判定。

首先,“立根”所指为何,需考察其余章节中有关“立根”的表述:《园冶·掇山》“立根铺以粗石,大块满盖桩头”论述假山基础的营建工作,出现“立根”一词,前后文并无涉及植物的表述。因此“立根”应与假山基础营建相关而无关植物。

其次,“立根”的具体内涵需结合相关施工过程加以辨析:假山基础营建的第一步是桩丁(地朾、桩朾)施工,然后以粗石填充木桩缝隙,也称“掏当山石”或“山石掐当”[27-28]。接下来以条石盖顶[29]。施工流程与语句表述相契合:“铺以粗石”即以粗石填充木桩缝隙;“大块满盖桩头”即条石盖顶。“立根”则应与桩丁施工(下地朾)相对应③[30]。

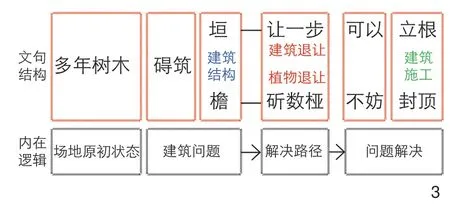

而“立根”所指代的桩丁施工,同样存在于建筑土作中。桩丁最迟在宋代建筑中已经出现,一般用于松软土质的建筑和假山的基础中。在建筑的墙基、柱顶有马牙桩、排桩、梅花桩以及莲花桩等不同平面布桩方式[31]。尤其是南方地区,受土壤与气候制约,桩丁使用十分频繁,以防建筑与假山不均匀沉降,维持结构稳定(图1)。

1 假山、建筑“立根”相关施工示意Construction diagram of “Li Gen” (“foundation laying”) for buildings and rockeries1-1 假山基础与“立根”示意[32]Schematic diagram of rockery foundation and “Li Gen”(“foundation laying”)[32]1-2 建筑基础与“立根”示意[31]Schematic diagram of building foundation and “Li Gen”(“foundation laying”)[31]

此句中“立根”指土作中的桩丁施工,并非指“保护(原有老树)树根”,也不仅是抽象的建筑“基础”概念。作为建筑基础的桩丁在施工时“让一步”,不会损伤原有植物根系,也不会妨碍根系进一步生长。

1.4 现代语境与历史语料库中的“封顶”

现代汉语中“封顶”含义有三:1)植株的顶芽停止生长;2)建筑物顶部建成,表示建筑物结构工程完成;3)指限定最高数额[33]。但通过对《中国基本古籍库》与《瀚堂典藏数据库》的检索分析,可知历史典籍中的“封顶”主要指人工构筑物的封顶,如《天工开物》:“若煤炭窑视柴窑深欲倍之,其上圆鞠渐小,并不封顶。”[34]《永定河志十九卷·卷十七》:“内用沙土,外以碱土,盖面封顶。”[35]《顺天府志·卷四十五·河渠志十》:“后用沙石培厚,素土封顶,夯硪坚实。”[36]这些语义并不包含与植物相关的义项。

1.5 《园冶》语用习惯视野下的“封顶”:建筑、假山营造的收尾工程

除王绍增先生外,多数学者认为此句之“封顶”指代植物树冠形态的完善。对此,也需依《园冶》语用习惯考察。

《墙垣·磨砖墙》和《掇山·峰》也出现“封顶”:“封顶用磨挂方飞檐砖几层,雕镂花、鸟、仙、兽不可用,入画意者少”“或数块掇成,亦如前式,须得两三大石压封顶”。这两处“封顶”分别指代墙垣与假山施工的“封顶”。因此,“斫数桠不妨封顶”之“封顶”所指应是建筑封顶,而非植物树冠形态的完善。

假山、墙垣与建筑共用“封顶”呼应了计成对相关园林要素的认识:《园冶》中的“山”具备多重意义,有“真”“假”之别,由石块堆掇拼叠而成的“假山”与建筑、墙垣在计成的思维中都属于人工构筑物[37],因此都以“封顶”形容相关施工过程。

3“多年树木,碍筑檐垣,让一步可以立根,斫数桠不妨封顶”文句结构与内在逻辑分析Analysis of sentence structure and internal logic of “the original old trees on the site hinder the construction of wall foundation and eaves, when laying foundation for a building, if the construction of the foundation is interfered by an old tree nearby, the construction materials concerned need to be set back so as not to damage the roots of the old tree, and several superfluous branches of the old tree need to be cut down as appropriate so as not to hinder the capping of the building”

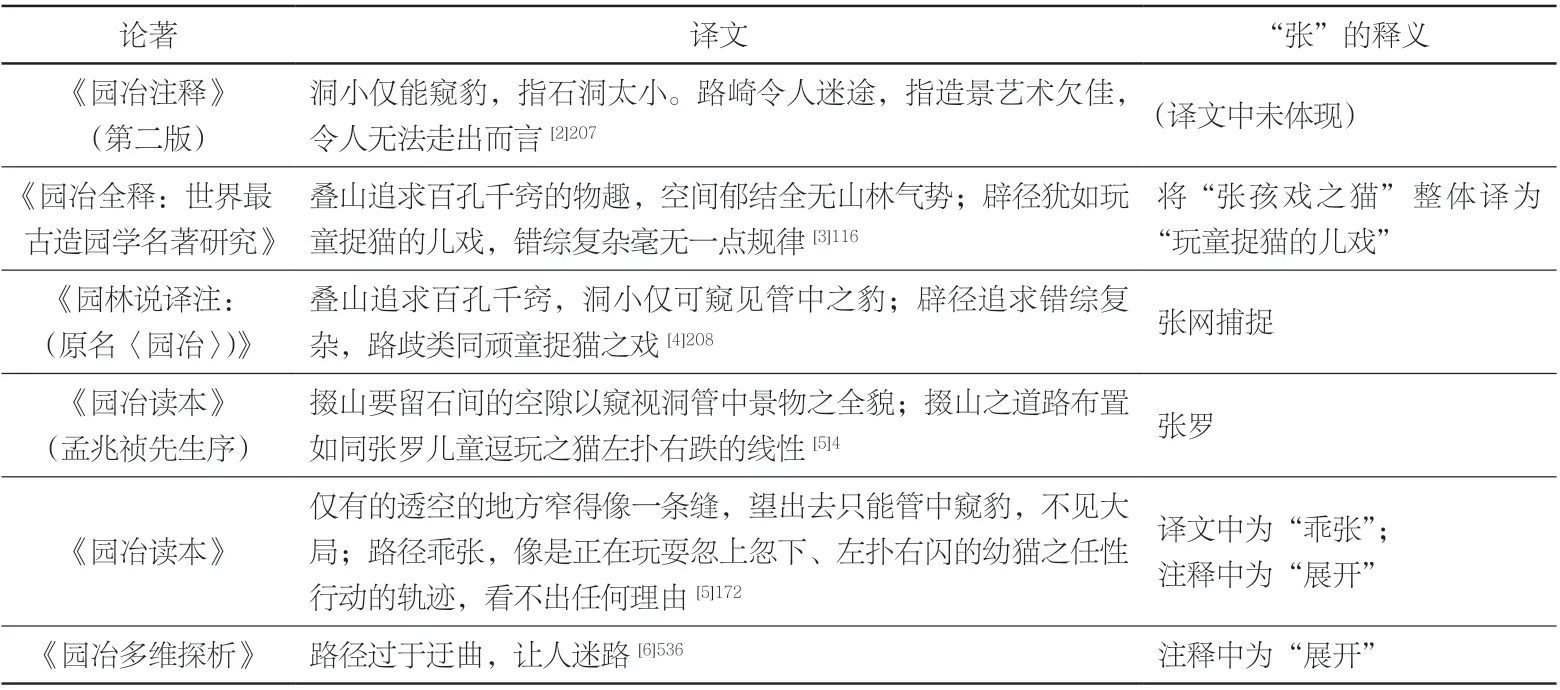

表2“罅堪窥管中之豹,路类张孩戏之猫”相关诠释结果[2-6]Tab. 2 Relevant interpretations of the sentence “one can see part of the landscape in a garden simply through a gap in a rockery therein, with rockery roads being full of twists and turns, and ups and downs, bringing the sight effect like children playing hide and seek” [2-6]

1.6 语句结构、逻辑分析与试译

“多年树木”是场地植物现状,“碍筑檐垣”表明新构筑物与原植物产生冲突,“让一步可以立根,斫数桠不妨封顶”则结合施工流程提供了冲突的解决手法(图2):建筑“立根”(施工起始)时应当后退,避免“垣”与老树冲突;建筑“封顶”(施工收尾)时应当砍掉部分树丫,避免老树与“檐”冲突。说明计成作为设计师(能主之人)的同时也具有丰富的工程经验,传达了地上、地下空间中建筑与植物生动的避让、互成的设计原则。此句具有独特的结构与内在逻辑(图3)。基于以上探讨,试译如下:场地原有老树,妨碍墙基与屋檐的施工(“多年树木,碍筑檐垣”),墙基桩丁可为树木根系生长而退让,蔓延枝丫则可为屋面封顶而砍剪(“让一步可以立根,斫数桠不妨封顶”)。

2 相关手法示意Schematic diagram of relevant design methods

2“罅堪窥管中之豹,路类张孩戏之猫”:视觉体验中的方言语用

《园冶·掇山》“罅堪窥管中之豹,路类张孩戏之猫”围绕掇山的裂隙和道路展开论述,相关学者对该句的诠释结果存有差异。

2.1 诠释差异及对“张”的不同理解

对该句的理解分歧集中于下半句“路类张孩戏之猫”,形成了不同的翻译结果(表2)。

相关诠释差异集中于“张”:张家骥先生将“张孩戏之猫”整体译为“玩童捉猫的儿戏”,并未专门解释“张”;金学智与王绍增两位先生在注释中认为“张”表示“张开”或“展开”,孟兆祯先生认为表示“张罗”,此时“路类张孩戏之猫”讲述的是设计法则问题;刘乾先认为“张”表示“张网”,“张孩戏之猫”意为“顽童(张网)捉猫之戏”。

2.2 “张”:一种特定的观看方式

对“张”的理解是句意诠释的关键,上半句中“窥”表明一种特定观看方式,即“从小孔、缝隙或隐蔽处偷看”。这一观看方式与“罅”呼应。同样,“张”也是形容特定的观看方式,“张”在此并非“张开(网)”或“延展(路)”之意,而应理解为“看”:“张”本就有“看”的意思,《辞海》中“张”有“张望”义项[38]2729。成语“东张西望”中也以“张”对“望”,俗语有“视谓之张,看谓之望”的说法。而在吴语片区,“张”有“偷看、私窥”之意,还有“特意看、有目的看”和“看望”的意思[39],如俗语“张东张西”“张张你”(看看你)与“没人张”(没人看望)。呼应了曹汛先生曾提出的“(《园冶》)使用了不少专业术语和苏州地区的行话、土话”[7]。在进行《园冶》文本诠释时需要自觉参考吴语语言体系。

2.3 “体验”的语义类型与文句逻辑分析

因此,“路类张孩戏之猫”与“罅堪窥管中之豹”都表示特定的视觉感受。《园冶》将假山特定结构与道路并列论述还见于另一句“蹊径盘且长,峰峦秀而古”:“盘且长”“秀而古”是从“建构”角度表达一种形态、美学追求。而“管中之豹”和“孩戏之猫”则从“体验”角度,论述罅与路带来的视觉体验,在理解“张”时,应紧扣“体验”的语义类型。“窥”和“张”是与假山结构“罅”及其道路相应的不同类型的“看”,“张”不可解释为“张开”或者“延展”,否则前一句讲述视觉体验,后一句讲述设计原则,不符合语句的语义类型与内在逻辑。

2.4 词意分析与试译

上半句中“堪”以往被理解成“仅可,只能”,并不准确:“堪堪”有“勉强,仅仅”的意思,而单字“堪”并无该义项。“堪”在此应理解为“可以,能够”,作程度副词与动词“窥”搭配。“管中窥豹”在当代语境中多为贬义,比喻“看不到事物的全貌,片面了解”。但其本意为“可以从观察到的一部分推测全貌”(“管中窥豹,时见一斑”)。此句表明透过假山裂隙,能够看见景物局部,引发对于景物全貌的想象,是一种特定的环境体验。不能因“管中窥豹”在当代语境中多用贬义而认为该句具有负面含义。

5“罅堪窥管中之豹,路类张孩戏之猫”文句结构与内在逻辑分析Analysis of sentence structure and internal logic of “one can see part of the landscape in a garden simply through a gap in a rockery therein, with rockery roads being full of twists and turns, and ups and downs, bringing the sight effect like children playing hide and seek”

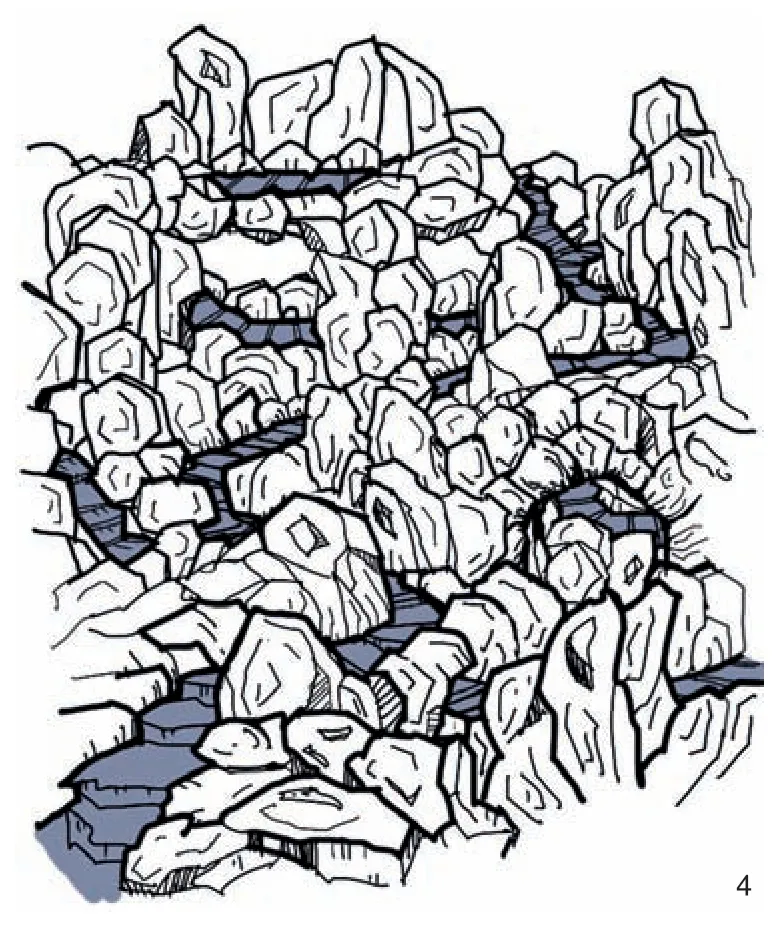

表3“林阴初出莺歌,山曲忽闻樵唱”相关诠释结果[2-5,42]Tab. 3 Relevant interpretations of the sentence “in summer, when birds begin to sing in the dark woods, the singing of a woodcutter suddenly comes from a faraway winding mountain path” [2-5,42]

下半句中“类”以往多理解为“像,相似”,此时“类”为形容词,与“堪”词性有差。“类”应与“堪”词性一致,作程度副词,表示“皆,大抵”,以对假山道路的视觉特征进行概括。“孩戏”在《掇山·内室山》中也出现:“宜坚固者,恐孩戏之预防也。”则“孩戏”意为“孩子的游戏”。吴语词汇“张猫”意为“偶尔、短时间来过,露个面就走”,暗含一种显、隐转换的视线关系。上半句“豹”并非实指“豹子”,下半句“猫”也并非实指“猫咪”,“张孩戏之猫”综合了“孩戏”与“张猫”,描述假山道路所能够带来的上下、左右,藏露不断变换的视线关系,带来如同孩童躲藏一般富有趣味的空间视觉效果(图4)。可见,本句同样具有独特的结构和内在逻辑(图5)。基于以上探讨,试译如下:叠山石间裂隙,可窥园林景致一角(“罅堪窥管中之豹”);假山石路跌宕,能显孩童藏躲之趣(“路类张孩戏之猫”)。

4 “路类张孩戏之猫”的视觉效果示意[40]Schematic diagram of the visual effects reflected in the sentence “rockery roads are full of twists and turns, and ups and downs, bringing the sight effect like children playing hide and seek”[40]

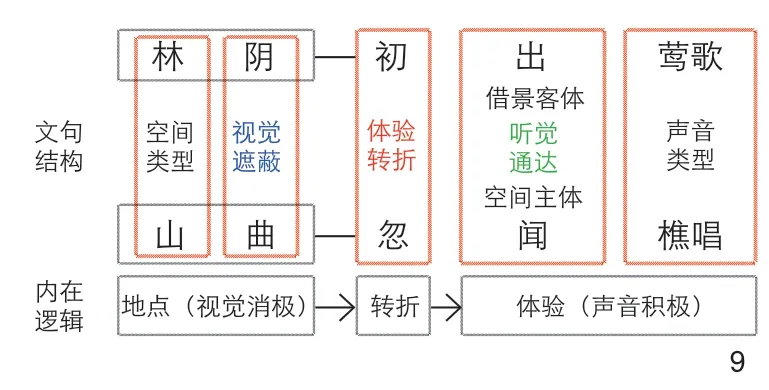

3 “林阴初出莺歌,山曲忽闻樵唱”:视、听转折的环境体验

《借景》是《园冶》最后一章,围绕传统造园核心手法“借景”展开,涵括了丰富的环境体验。“林阴初出莺歌,山曲忽闻樵唱”论述了与听觉相关的环境体验。原文“林阴”在翻译时通常被译为“林荫”(图6)。“林阴”与“林荫”通用,是现代语法规则下的用法,但将此处“林阴”译为“林荫”有违《园冶》语用习惯中对“阴”“荫”的区分,损失了该句意欲传递的体验转折,不能与下半句“山曲忽闻樵唱”形成文本逻辑对仗。

6 “林阴初出莺歌”书影[41]Specimen page of the sentence “in summer, birds begin to sing in the dark woods”[41]6-1 日本国立公文书馆藏明刻版Ming edition of collections in National Archives of Japan6-2 华日堂抄本Huaritang transcript

3.1 以往将“林阴”译为“林荫”

相关学者对“林阴初出莺歌,山曲忽闻樵唱”的翻译体现了《借景》章中暗含的季节变迁和侧重于听觉的环境体验,但均将“林阴”理解为“林荫”(表3)。现代语法规则下,“阴”包含“荫”的意义,“林阴”与“林荫”可混用,表示树下的覆荫空间[43],但依《园冶》语用习惯,“林阴”不宜译为“林荫”。

3.2《园冶》“阴”与“荫”的字形区分

“阴”和“荫”的繁体分别为“陰”和“蔭”,对《园冶》现存10个版本进行考察,所有版本中对“阴”与“荫”均有区分且用字保持一致。以日本国立公文书馆所藏明刻版为例(图7),《园冶》原文对“阴”与“荫”明确区分,“林阴初出莺歌”的“阴”是否可以替换为“荫”,还需基于文本语用习惯,考察其语义内涵后进行判断。

7 《园冶》“陰”“蔭”书影[41]Specimen page of “Yin” (陰) and “Yin” (蔭) in Yuan Ye[41]

3.3 《园冶》中“阴”不可替换为“荫”

《辞海》对“荫”的释义为:树阴或日影[38]2875。就字源来说,“阴”是“荫”的古字。先秦至明清“阴”和“荫”长期并用,但表示“覆庇、遮蔽”时多用“荫”[43]。

《园冶》中“阴”的意义多样:“梧阴匝地,槐荫当庭”之“阴”意为“阴影、影子”;“漏层阴而藏阁,迎先月以登台”和“一派涵秋,重阴结夏”之“阴”意为“云层”;“南轩寄傲,北牖虚阴”之“阴”意为“凉爽、寒气”。可见《园冶》中“阴”具有多种内涵,指代不同的物象或者感受,但均不表示“覆庇”或“树荫”,任一处“阴”都不可替换为“荫”。

8〔北宋〕屈鼎《夏山图》Qu Ding’s Summer Mountain in Northern Song Dynasty

《园冶》中“荫”的意义单一:“梧阴匝地,槐荫当庭”“斯谓雕栋飞楹构易,荫槐挺玉成难”“虚阁荫桐,清池涵月”的“荫”都表示“(树的)覆荫”。

“阴”与“荫”的区分在“梧阴匝地,槐荫当庭”一句中表现得更为明显,梧桐“阴”(阴影、影子)“匝地”的平面感,与“当庭”(遮蔽庭院)的三维空间感有明显差异。所以,《园冶》在“阴”与“荫”的使用上有明确区分,在表达“覆荫”时,会直接以“荫”表示。故而“林阴初出莺歌,山曲忽闻樵唱”的“林阴”不宜被译作“林荫”。

3.4 “阴”应作“昏暗”解:成就文句的体验转折

9“林阴初出莺歌,山曲忽闻樵唱”文句结构与内在逻辑分析Analysis of sentence structure and internal logic of “in summer, when birds begin to sing in the dark woods, the singing of a woodcutter suddenly comes from a faraway winding mountain path”

“初出莺歌”与“忽闻樵唱”都与环境中的听觉感受相关。“山曲忽闻樵唱”中的“山曲”强调了视线的阻隔,“闻樵唱”体现了声音的通达,“忽”强化了从阻隔到通达的转变,体现了丰富的视觉、听觉的体验层次美感。“林阴”如被译为“林荫”,则只能表示特定空间“林下覆荫”传来声音“出莺歌”,不能与“初”意欲带来的体验转折匹配,削弱了体验层次,也不能与“山曲忽闻樵唱”所蕴含的视、听转变形成审美体验对仗。

因此,“林阴”不可替换为“林荫”,“阴”在此需要承担特殊的视觉意义以与“曲”相对,此处“阴”应作“昏暗,幽暗”解。此时视觉的障碍“昏暗”(阴)与声音的“通达”(出)才能形成对比(初),实现与“山曲忽闻樵唱”相匹配的环境体验转折。

其环境效果类似北宋屈鼎所绘《夏山图》(图8):时值夏季,树木繁茂,实现了“林阴”,冈阜回环,实现了“山曲”,“林”和“山”作为环境前提,带来了“莺歌”和“樵唱”的声景要素,“阴”与“曲”所传达的景观要素之视觉特性,成就了视、听的体验转折。

此外,“林阴”作为被审视的环境,是声音发生的景观要素,与“出”相互映衬,成就了上半句对借景客体的关照。而下半句,则立足于游人,以“闻”这一动词,体现了主体对声音的接收。上下半句分别从客体和主体出发,具有相对的立足点,但都体现了从视觉遮蔽走向听觉通达的环境体验,具有独特的结构与内在逻辑(图9)。基于以上探讨,试译如下:(夏天)昏暗林间传出鸟儿鸣叫(“林阴初出莺歌”);曲径山中忽然听到樵夫歌唱(“山曲忽闻樵唱”)。

4 结论

文本诠释是《园冶》研究的基础工作,诠释路径与成果对中国传统造园、人居文本的解读具有重要意义。曹汛先生认为:“研治《园冶》,需要有造园叠山、园林建筑、绘画、历史、文学等方面的广博知识与精神造诣。”[7]对《园冶》等传统建筑经典的研究,需要具备相关知识经验与审美素养,更需要自觉把握建筑文献诠释方法,也就是说,要深入把握《园冶》文本的设计思想价值,需自觉将严谨有效的文本语义分析工作与古典建筑思维及工程经验意识结合。

致谢(Acknowledgments):

感谢西安建筑科技大学李清扬提供相关图像资料;感谢匿名审稿人对本文的悉心审阅并提出宝贵的修改意见;感谢王一兰编辑对本文修订工作的辛勤付出。

注释(Notes):

① 《园冶》文本诠释存疑影响相关科研与教学工作:“《园冶》尚有部分篇章的个别知识点存在释读障碍,如……‘罅堪窥管中之豹,路类张孩戏之猫’……此类知识点目前释读尚缺公论,在‘园林文学’课程课堂教学实践中只能采取‘探讨’或‘囫囵吞枣’的处理方式。”详见参考文献[13]。

② 《现代汉语词典》(第七版)、《古代汉语大词典》(第二版)、《汉语大词典》以及《辞海》(第七版)等权威词典均未收录“立根”词条。

③ 徐锴《说文解字系传》:“入土曰根。”(见参考文献[30])“根”可以形容树木主干埋在土下的部分,桩丁施工即将木桩削尖立于土下,以“根”称之,继承了这一状态特征。

图表来源(Source of Figures and Tables):

图1-1、1-2分别改绘自参考文献[32][31];图2、3、5、9由作者绘制;图4改绘自参考文献[40];图6、7引自参考文献[39];图8为大都会艺术博物馆藏品;表1~3由作者根据参考文献[2]~[6][12][42]整理。