基于地形分异的广东省梅州市丰顺县客家聚落景观特征分析

潘莹 叶丹 施瑛

客家的先祖原居住在中原河洛地区,在经历了长期的人口稠密、土地紧缺、战争频发、灾荒时发后,自西晋末年,人们开始经江淮地区向南辗转至赣、闽、粤等人口稀少的地区[1]。客家进入广东地区的时间较晚,在宋元才最终形成民系[2],这个时候广府与潮汕民系早已分别占据了地理优越、地势平坦的珠三角和潮汕平原等广东沿海地区[3-4],客家民系作为后来者只能被迫选址在条件艰苦的粤东北和北部山地丘陵区[5]。最早一批到达粤东北地区的客家人,集中在梅州市内为数不多的平坦地区建村[6],但由于适合开发的土地资源有限,尤其到了明代人口激增,迫使大量客家人展开了“向山要地”的开发历程[7]。客家人经历了100多年的山地开发历程,结合从中原地区带过来的精耕细作技术,通过不断的探索和改进,建立了一套适应山地丘陵地区的土地开发利用模式,并将客家发展成为广东三大民系之一。

从20世纪30年代开始,以罗香林[8]、谢重光[9]和司徒尚纪[10]为代表的学者,从历史学、人类学和文化地理学等多个角度对客家民系进行了大量的研究,并构建了较为完整的客家民系文化结构。近年来,陆琦[11]、卓晓岚等[12]、曾艳等[13]、汤晔[14]等基于前人的研究成果,从人居环境学的角度形成了一系列客家传统民居和聚落特征的研究理论与体系,为本研究奠定了坚实的基础。总体来说,该部分研究主要根据地形特征将客家聚落归结为山区聚落,但尚未开展因山地丘陵内部的地形分异所形成的聚落景观差异的分析。另外,有不少学者对位于中国四川、贵州和云南等山地丘陵地区的聚落也形成了丰富的研究成果,为本研究提供了具有借鉴意义的研究方法,如贾子玉等[15]从三维地形空间因子的角度提出黔东南苗族山地聚落分类;杜春兰等[16]从生产生活实践与自然资源的协调关系分析西南彝族聚居环境生态智慧;赵珂等[17]利用相关空间和非空间的GIS数据分析川渝山地聚落建设生态适宜性等。笔者将从海拔高度和地形空间相结合的角度,利用风景园林学结合类型学、地理学和农业学的跨学科研究方法,分析聚落“三生”景观空间,探讨客家聚落的山地适应性。

1 丰顺县复杂多变的自然基底

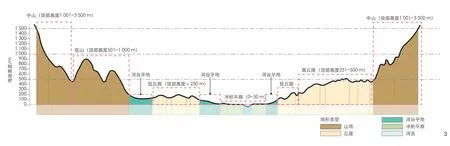

本研究选取客家文化核心区的广东省梅州市东南部的丰顺县作为研究对象,是基于县内海拔高度覆盖约5~1 497 m,海拔高差大,且涵盖广东客家民系聚落的所有地形类别,是梅州市内地形分异最为明显的典型区域(图1)。丰顺县总面积约2 691 km2[18],东毗潮州,南邻揭阳,西连五华、兴宁,北接大埔县,落位在莲花山脉东南坡,属于典型的山地丘陵地区。县内主要山脉有三:西侧莲花山脉鸿图嶂(1 277 m)至明山嶂(1 245 m)段;东侧凤凰山脉(1 497 m);西北—东南走向的释迪岽山脉(1 285 m)贯穿县内中部。山地的海拔高度向韩江、丰良河和榕江3条河流逐级递减,形成了中部地区丰富的丘陵和河谷地形。县内东南部受韩江流域冲积作用形成三汤平原,与潮汕平原相接。由此可见,县内有山地、丘陵、河谷平地和冲积平原4种主要地形,分别占全县面积约68%、23%、4%、5%(图2)。

1 梅州市整体地形分析Analysis on overall topography of Meizhou City

2 丰顺县地形分布Topographic distribution in Fengshun County

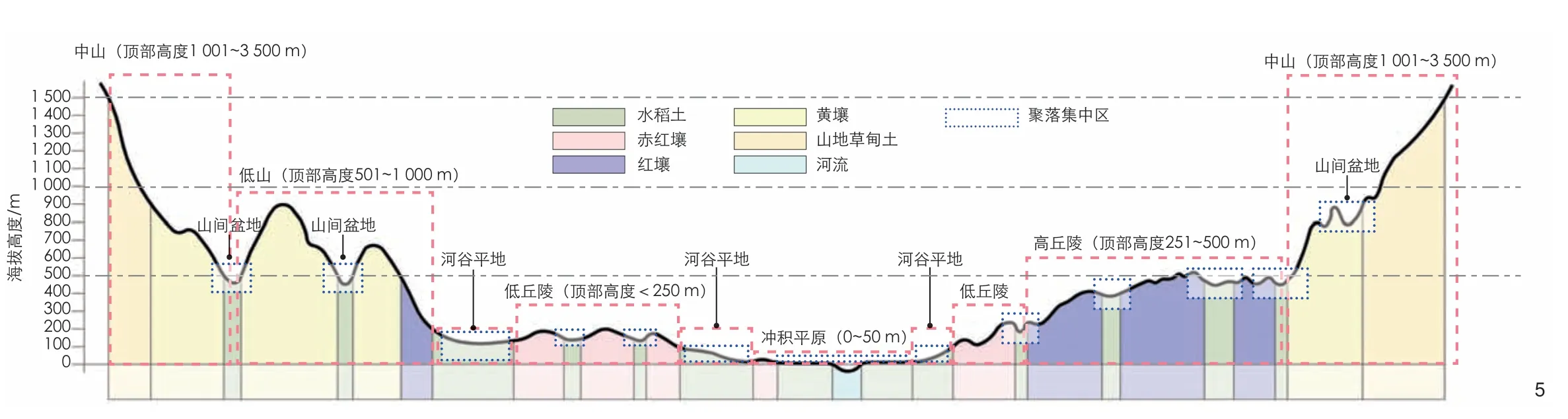

根据《地质大辞典》的定义[19],这4种地形类型的主要区别为:1)山地是指地形起伏大、坡度陡峭的隆起高地,由山顶、山坡和山麓3个要素组成,海拔高度大于500 m(501~1 000 m为低山,1 001~3 500 m为中山);2)丘陵是指顶部浑圆,坡度平缓,坡脚线不明显的低矮山丘,整体分布较为零星、孤立,属于山地到平原之间的过渡空间,海拔高度约在151~500 m之间(151~250 m为低丘陵,251~500 m为高丘陵);3)河谷平地主要为河流侵蚀切割而成的槽形凹地,中间较缓平的称为河谷平地,两侧山坡坡度大,海拔高度约为0~150 m,属于从山地到平原的过渡地带;4)冲积平原是指由河流泛滥和三角洲增长堆积连接而成的大平原,海拔高度接近0 m,整体地形平坦开阔。从丰顺县地形横截面图(图3)中看到,随着海拔高度的升高,地形的坡度与起伏度也越大,尤其当海拔高度达到500 m或以上时,有利于人们开发建设的平缓地明显越加匮乏,规模也越加缩小。因此,本研究将从海拔高度出发,通过分析不同海拔区间内的地形差异对客家聚落景观的影响,探究客家人在聚落营建过程中应对复杂地形条件及山区环境所创造和积累的生存智慧。

3 丰顺县地形横截面图Sectional diagram of topography of Fengshun County

2 聚落选址及分布特点

根据县志和地图资料,确定县内有263个客家行政村落,利用ArcMap和Google Map进行落点,对聚落样本进行海拔高度和地形分布规律的分析。

2.1 聚落集中分布在低海拔地区

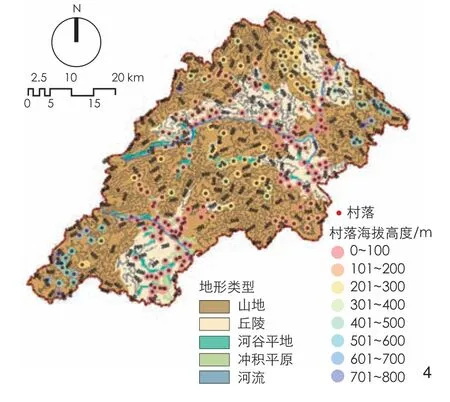

区域内的客家聚落主要集中分布在海拔高度0~150 m,约为154个,占总数量约58.6%;海拔高度151~500 m的聚落数量约为85个,占总数量约32.3%;随着海拔高度的提升,聚落数量呈现明显递减趋势,701~800 m只存在4个聚落,800 m以上则基本不存在聚落。从地形分布来看冲积平原、河谷平地、丘陵和山地之间的聚落数量分别约为46、45、57和115,聚落分布密度(聚落数量除以各地形类型面积数值)分别为0.48、0.41、0.09、0.06个/km2,呈现冲积平原>河谷平地>丘陵>山地地区的规律(图4),整体反映出聚落多集中选址在低海拔、地形平缓、易于开发的地区。

4 不同地形聚落海拔分析Analysis on elevations of settlements with different topographies

2.2 聚落选址在具备开展稻作生产条件区域

根据丰顺县土壤分布资料显示(图5)[20],水稻土只存在于海拔高度800 m以下,且大部分分布在海拔150 m以下的冲积平原与河谷平地中,与聚落海拔分布规律相吻合;随着海拔高度的提升,水稻土的覆盖范围从面状向点状转变,在山地与丘陵区域则零散地分布在盆地和谷地。山间盆地和丘陵谷地属于山区中比较适合发展稻作生产的区域,总体规模较小,散点分布;地势较低,坡度较缓,是山区地表径流的汇水处,满足开展稻作所需要的水源和坡度条件。对于生活在山区的人们来说,生存是首要任务,因此具备稻作条件是聚落选址的首要考量之一。

5 丰顺县土壤分布示意图Schematic diagram of soil distribution in Fengshun County

2.3 聚落开发历程呈现由低海拔向高海拔拓展的规律

对已明确建村年份的41个村落进行GIS落点与地形分区叠加分析(图6),可得出客家人从低往高、从平地到坡地的土地开发历程。从丰顺县的建村历程看,位于海拔最低的冲积平原处的村落,其平均建村朝代最早——始于宋代,山地内部的聚落建村朝代则多为清代。以汤南陈氏、罗氏等为代表[21],首批迁入丰顺县的客家人集中选择地势平坦、开发难度低、土地肥沃的冲积平原进行建村。由于丰顺县的冲积平原土地只占全县的8%,土地资源极为有限,当人口迅速增长并达到饱和后,人们便开始顺着山谷河流一直往山里深入。

6 不同地形聚落海拔建村朝代分析Analysis on dynasties in which rural settlements with different topographies and elevations were built

3 海拔高度对聚落产业景观的作用

3.1 不同海拔高度形成山地自然环境分异

随着地形海拔高度的变化,气温、湿度、植被和水文等自然因子呈现了明显的垂直变化,也间接导致土壤产生了明显的垂直分异。土壤对农耕时期的生产方式具有重要的影响,通过分析土壤分布情况,可总结出客家人的土地开发模式以及内在规律。丰顺县的土壤垂直带谱显示,自下而上依次分布为赤红壤(海拔高度250 m以下的低丘陵)、红壤土(251~500 m的高丘陵和部分山坡)、黄壤土(501~1 000 m的山坡)和山地草甸土(高于1 001 m的山坡和山顶)[14]。不同的土壤类型具有不同的酸碱度、含沙量和有机物比例,因此土壤分异形成山地丘陵地区植被多样性丰富的特点,而土壤的垂直分布也使得以农业为主的产业景观呈现垂直的变化。

3.2 适应海拔高度变化的产业景观

客家人结合土壤的垂直分布特点,构建了一套适应山地丘陵地区的“稻作为主,茶林经营,牧渔兼营”的产业开发模式,在克服因地形条件带来的局限性的同时,充分挖掘山地丘陵中的自然资源。根据村落集聚度高和地形特征代表性强这2个标准,选取各地形中约2 km×2 km范围作为研究对象,研究县内不同地形类型的聚落产业发展模式。其中,冲积平原选取三汤平原中的汤南镇一带,聚落海拔高度约为50 m以下;河谷平地主要选取丰良镇丰良河上游的成东和成西村一带,聚落海拔高度约为101~200 m;丘陵谷地选取地形崎岖不平的潭江镇一带,聚落海拔高度约为201~400 m;山间盆地选取海拔跨度大、坡度陡的下八乡镇一带,聚落海拔高度约为401~800 m。以上4个选取范围基本覆盖县内聚落的各个海拔高度。

整体产业布局呈现海拔越高、稻作规模越小、山林补充产业类型越丰富的发展规律。将DEM高程数据与1980年土地利用数据①叠合(图7),可得:冲积平原以水田为主,且规模较大;河谷平地的水田形态呈带状或扇形分布,周边山坡以旱田、林地和草地为主;丘陵谷地的水田形态则较为零碎,旱田的面积远超水田面积,周边山坡以疏林地和草地为主;山间盆地的水田多为点状或块状分布,规模小,周边以林地和草地为主。

7 丰顺县土地利用分析Analysis on land use in Fengshun County

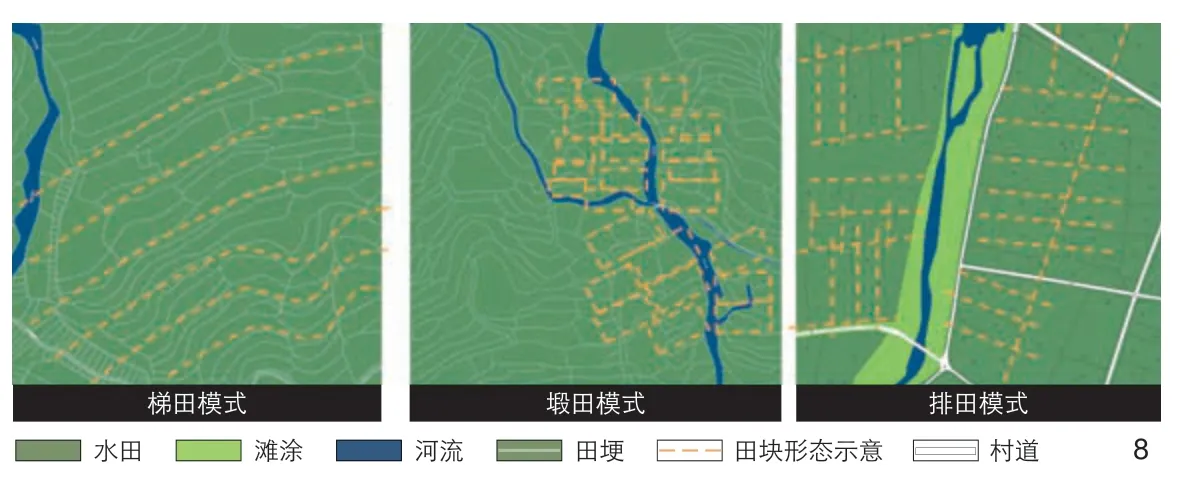

3.2.1 适应地形变化的稻作方式

客家人会根据地形条件而选用适宜的稻作方式。由于秦汉时期的黄河流域地少人多,当时的汉民族已开始精耕细作,客家民系继承了汉民族的农耕文化,迁移到南方时已具备较为成熟的耕作能力。在低海拔平原地区他们会采用排田的开垦方式,通过建设水渠灌溉系统,开展大面积水稻种植,以确保基本生存和发展条件。水渠灌溉主要通过建设水渠将河流的水引入农田中,水源来自河流,是平原常见的灌溉方式。随着海拔升高,耕作条件的限制越大,热衷于稻作开发的客家人,为充分开发山地丘陵的土地,开始尝试以塅田和梯田相结合的模式进行开垦(图8)。塅田是指顺着河流的方向,在山谷底部沿跌级而设,呈不规则的块状式田地;梯田是在山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。它们都是为适应一定坡度的地形而产生的。这2种水稻田的开垦难度都比排田大,尤其梯田最为耗时费力,且梯田只能在小于20°的坡地开垦,对于规模限制也很大,耕地收益与开垦难度成反比关系。为了提高水稻产量,人们会建设陂塘灌溉系统,以确保水稻田有足够的水源。陂塘灌溉系统多出现在海拔高度约500 m以下村落,陂塘常设在聚居地较高位置,沿水道设有水圳、引渠等灌溉设施,利用地表径流完成有效灌溉。通过定期实施蓄水、引水等灌溉措施,确保种植水稻的耕地具有足够的水分。虽然山地开垦难度大,但也反映出只要具备水稻种植的条件,客家人依然会以稻作为优先的土地开发模式。

8 3种主要耕地模式图Schematic diagram of three main cultivation modes

3.2.2 以山林开发为补充产业

山地丘陵区域的自然环境对于生产活动具有两面性:一方面地形地貌的复杂性,制约了人们的农耕活动;另一方面,具有丰富的山林资源,可供多种产业发展[22]。林业、茶业、畜牧业和渔业都是利用丰富的山林资源而衍生的补充性产业。林业是山地丘陵区覆盖面最广的产业,茶业、畜牧业和渔业都受到一定的海拔高度和地形条件制约(图9)。

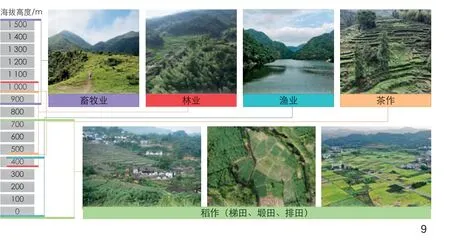

9 丰顺县产业垂直分布示意图Schematic diagram of vertical distribution of industries in Fengshun County

林业主要位于海拔1 000 m以下的山坡,人们会根据不同海拔高度的土壤特性选择适宜的树种,例如在海拔0~250 m覆盖赤红壤的山坡,多会选择种植龙眼、荔枝、甘蔗和杧果等热带果林,海拔250 m以上的红壤山坡多种植马尾松、杉木和毛竹等易栽培、少打理的经济林,通过栽培经济林可以提高山区土地的利用率增加产能,缓解山多田少的生存压力;茶叶种植常见于海拔500~1 000 m覆盖黄壤地区,属于山区特有且收益良好的产业,其种植环境需具备阳光充足、雨水适中、漫射光强等条件,海拔1 000 m以上由于容易出现伤冻,则少有茶田分布;畜牧业多位于海拔1 200 m以上覆盖山地草甸土区域,可为畜牧业提供饲养原料,但由于山顶平缓地区面积有限,畜牧业的规模较小;渔业属于占比最小的产业类型,主要在水库或田地间的池塘中,产量不高。客家人对于补充产业的选择,充分体现其遵循“开发难度小、维护花费低、经济效益高”的山林开发原则。

4 聚落景观格局类型划分

海拔高度除了影响聚落产业类型选择,也对聚落所在的微地形有重要影响。随着海拔的降低,山地地表径流逐渐增大,对山谷、河床的冲刷作用也相应增大,使得冲积而成的河谷和冲积扇等区域面积扩大,聚落可建设用地规模增大,为聚落景观格局的多样性提供了基础条件。根据聚落地形形态和产业组合的差异化,可分为4种聚落景观格局(图10),海拔从低到高排序为:平原稻果兼作型、河谷稻林兼作型、丘陵稻烟果兼作型和山间茶稻兼作型。

10 4种地形空间形态的剖面特征分析Analysis on the sectional characteristics of four topographic spatial forms

4.1 平原稻果兼作型

平原稻果兼作型聚落主要位于海拔0~50 m的冲积平原内,整体地势趋于平缓,远离山体,偶会出现小型山丘,中间平缓区域的宽度与两侧山坡高度比趋向于0。冲积平原土地肥沃,开发难度低,结合中原地区的农耕技术,可进行大规模的水稻种植。整体景观要素的垂直分布从低往高的次序是:河流—排田—聚居地—排田—聚居地—果林—林地。聚落景观特征具体表现为:1)河流为干流,径流系数大,偶有大型洪水灾害,河流两旁可作为聚居地和排田的建设用地,两者与河流的远近并无直接的联系;2)整体地形基本平坦,稻作形式基本为以排田为主的水稻田,主要采用水渠灌溉,是丰顺县产粮最高、经济效益最高的地区,周边山丘种植果林等作为经济补充。

4.2 河谷稻林兼作型

河谷稻林兼作型聚落主要位于海拔50~300 m的河谷平地内,整体呈带状平面,两侧等高线较密,地处山脚,山谷中央的槽形凹地宽度与两侧山坡高度比约为1∶1.2。河谷土地肥沃,但随着地形坡度逐渐增加,土地开发难度相比平原大。整体景观要素的垂直分布从低往高的次序是:河流—塅田—聚居地—塅田—聚居地—梯田—林地—草岭。聚落景观特征具体表现为:1)河流为二级河流,径流系数较大,偶有洪水灾害,随着耕地坡度逐渐增加,沿河流两边顺势开垦塅田,同时为了退让更多平缓地给水稻种植,聚居地多设置在山体起坡位置,形成依山而建的特点;2)稻作开始出现塅田与梯田相结合的形式,也增加了亚热带水果林作为产业补充,多种在低于25°的山坡地,大于25°的山坡地基本全覆盖生态林和水源林,用以涵养水源,减少地表径流,降低水土流失,避免出现泥石流等山林灾害。

4.3 丘陵稻烟果兼作型

丘陵稻烟果兼作型聚落主要位于海拔150~500 m的丘陵盆地内,整体聚落形态狭长蜿蜒,呈环抱丘陵之势,中间平缓区域的宽度与两侧山坡高度比约1∶0.5。土丘虽密集但坡度不大,土壤肥沃,日照充足,自然灾害少,土地开发程度高,产业景观类型丰富。整体景观要素的垂直分布从低往高的次序是:河流—塅田—聚居地—塅田—果林—塅田—河流—林地。聚落景观特征具体表现为:1)由于海拔升高,河流径流系数变小,且位于地势低处并绕丘陵而行,聚居地主要集中在丘陵间的山谷之中,河流与聚居地相近,或者穿过聚居地内部;2)水田多为塅田,主要沿丘陵底部谷地展开,覆盖面广,塅田单级宽度可达20多米,同时人们还会利用低于20°的山坡,开垦梯田种植甘蔗、花生、木薯和烟草等作物,大于20°的山坡会种植果树或者生态林。

4.4 山间茶稻兼作型

山间茶稻兼作型聚落主要位于海拔500~800 m的山间盆地内,整体聚落规模较小,形态呈带状,四周被崇山峻岭包围,山谷中央的槽形凹地宽度与两侧山坡高度比约为1∶1.8,并随着海拔的升高而增大。山间盆地坡度对开发建设的限制十分突出,人们结合坡度的变化进行建设,使产业景观呈明显的垂直分布特征。整体景观要素的垂直分布从低往高的次序是:河流—塅田—聚居地—梯田/茶田—林/草岭。聚落景观特征具体表现为:1)由于海拔高,河流径流系数小,且位于地势低处,河流多穿越聚居地中部;2)沿河流两岸缓坡地开垦为塅田形式,以种植满足日常需求的水稻和蔬菜,同时可作为聚落的雨洪调蓄地带;3)离河岸约0°~8°的平地或缓坡常作为聚居地,与河流形成一定缓冲区域,避免洪水对房屋造成破坏;4)将山坡约8°~20°的位置开辟为梯田或茶田(常见于海拔500~1 000 m)区域,大于约20°的位置为林地或草岭;5)海拔约500 m或以下的区域可见陂塘灌溉系统,形成梯田景观。

5 适应地形变化的聚居地景观

为适应山地丘陵复杂多样的地形空间,客家人的生活居住空间也随之改变,可从聚居地规模、街巷体系和传统民居3个方面对客家民系聚居地景观的山地适应性进行分析。

5.1 聚居地规模

统计不同类型聚居地的面积,得出平原稻果兼作型聚落(10.3 hm2/个)>河谷稻林兼作型聚落(9.5 hm2/个)>丘陵稻烟果兼作型聚落(8.3 hm2/个)>山间茶稻兼作型聚落(6.9 hm2/个)的整体规律。平原稻果兼作型聚落和河谷稻林兼作型聚落的平缓地形规模较大,具备建设大型客家传统民居的土地资源,可满足客家民系群族而居的传统习俗;随着丘陵谷地和山间盆地的平缓地形规模逐渐缩小,可建设用地资源也越显匮乏,聚居地整体呈现长条状或点状的形态,客家传统民居的规模也受到不同程度的制约(图11)。

11 不同地形聚落规模分析Analysis on scale of settlements with different topographies

5.2 街巷体系

随着海拔升高和地形复杂程度的增加,山区微地形的空间形态越发复杂,聚居地的街巷体系也随之变化,形成从规正到自由的山地适应性发展规律。位于平原稻果兼作型聚落的聚居地呈现面状,由于聚居地面积较大,街巷体系呈现横纵方向街巷数量相近且垂直相交的“棋盘式”布局;随着海拔升高,河谷稻林兼作型聚落的聚居地主要是顺水依山而建的带状或三角形的地形,受两侧山体坡度的变化,使得聚居地的宽度更加受限,形成了“主干”顺河流而下的“树干式”的街巷体系;在海拔高度约250 m的丘陵稻烟果兼作型聚落,由于丘陵众多、沟壑密布,但传统民居又多分布在坡度0°~8°,导致可建聚居地的谷地宽度极其逼仄,街巷难以纵向发展,多为单排民居环抱丘陵坡脚而建,形成单层“横向式”街巷体系;山间茶稻兼作型聚落作为海拔最高的聚落,聚居地多依山而建,但可建聚居地的缓坡空间较丘陵地充足,形成与等高线平衡的多层“横向式”街巷体系。

5.3 传统民居

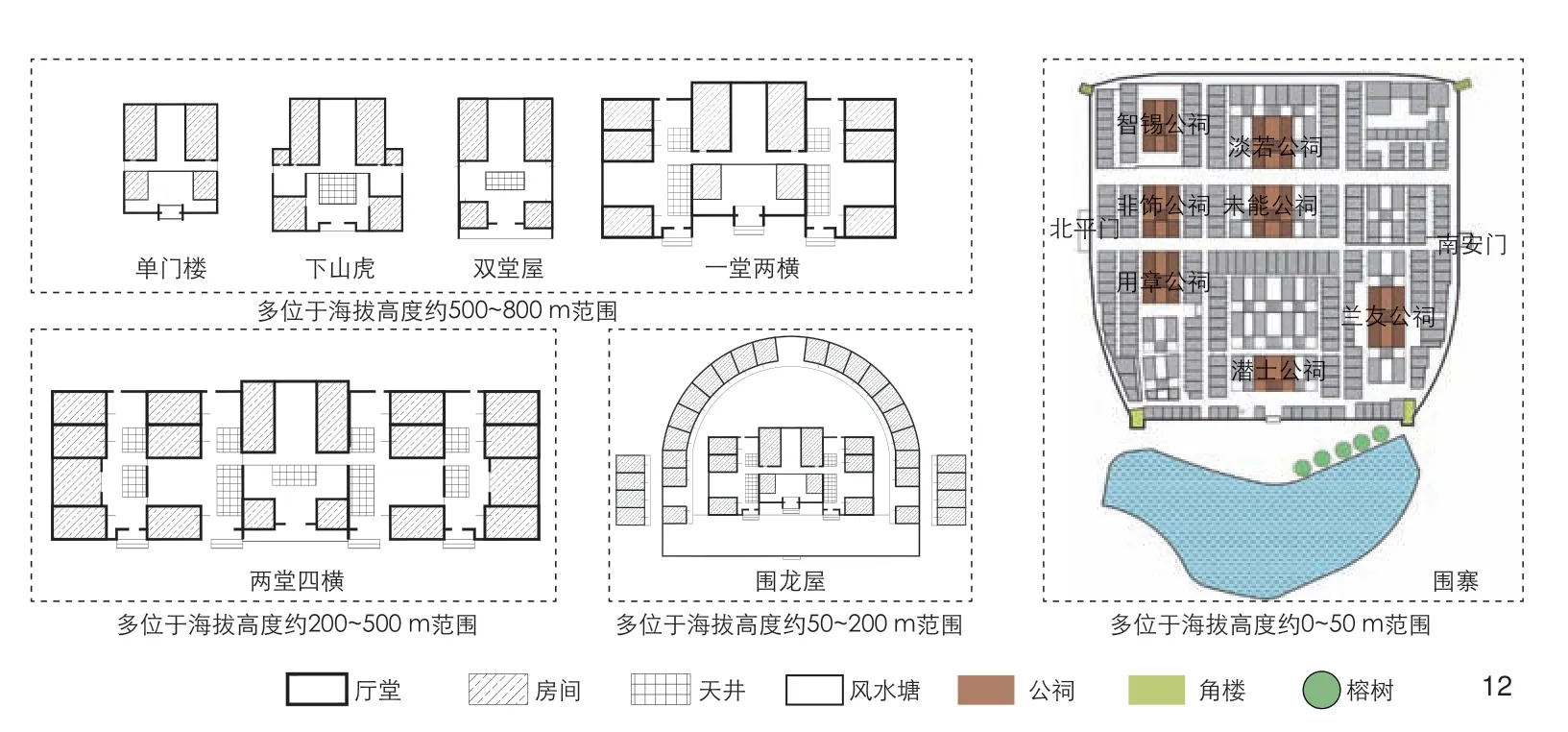

传统民居平面上的横向与纵向发展,均受到海拔高度以及地形空间的变化影响而形成差异。平原稻果兼作型聚落除了典型的客家围龙屋外,还有大型客家围寨。客家围寨整体呈正方形平面,常见以横向三组、纵向三组的多堂多横屋组合成“围中有堂,堂中有房”的建筑平面。在河谷稻林兼作型聚落里已不存在大型的客家围寨,且多以客家围龙屋为主,符合该聚居地依山而建的原则,民居核心为“多堂多横”的基本民居形式,周围被排屋包围,后半部分建筑多呈半圆形且依次抬升,约有1/3建于山脚台地之上[23],既顺应了沿山麓选址的风水规则,又减少了对可耕种土地资源的占用。丘陵稻烟果兼作型和山间茶稻兼作型2种类型的聚落均受到两侧山坡压迫,随着可建聚居地的宽度进一步收窄,尤其纵向发展受阻,只能取消原围龙屋后半部分的建筑。在海拔500多米的聚居地内常见能横向发展的两堂四横屋的民居形式。随着海拔升高,山间茶稻兼作型聚落聚居地的民居则会进一步简化为“一堂两横”或单门楼、下山虎、双堂屋等简易客家民居,以及少量沿等高线分布的客家排屋建筑(图12)。

12 客家传统民居代表平面图Master plan of representative traditional Hakka dwellings

6 结语

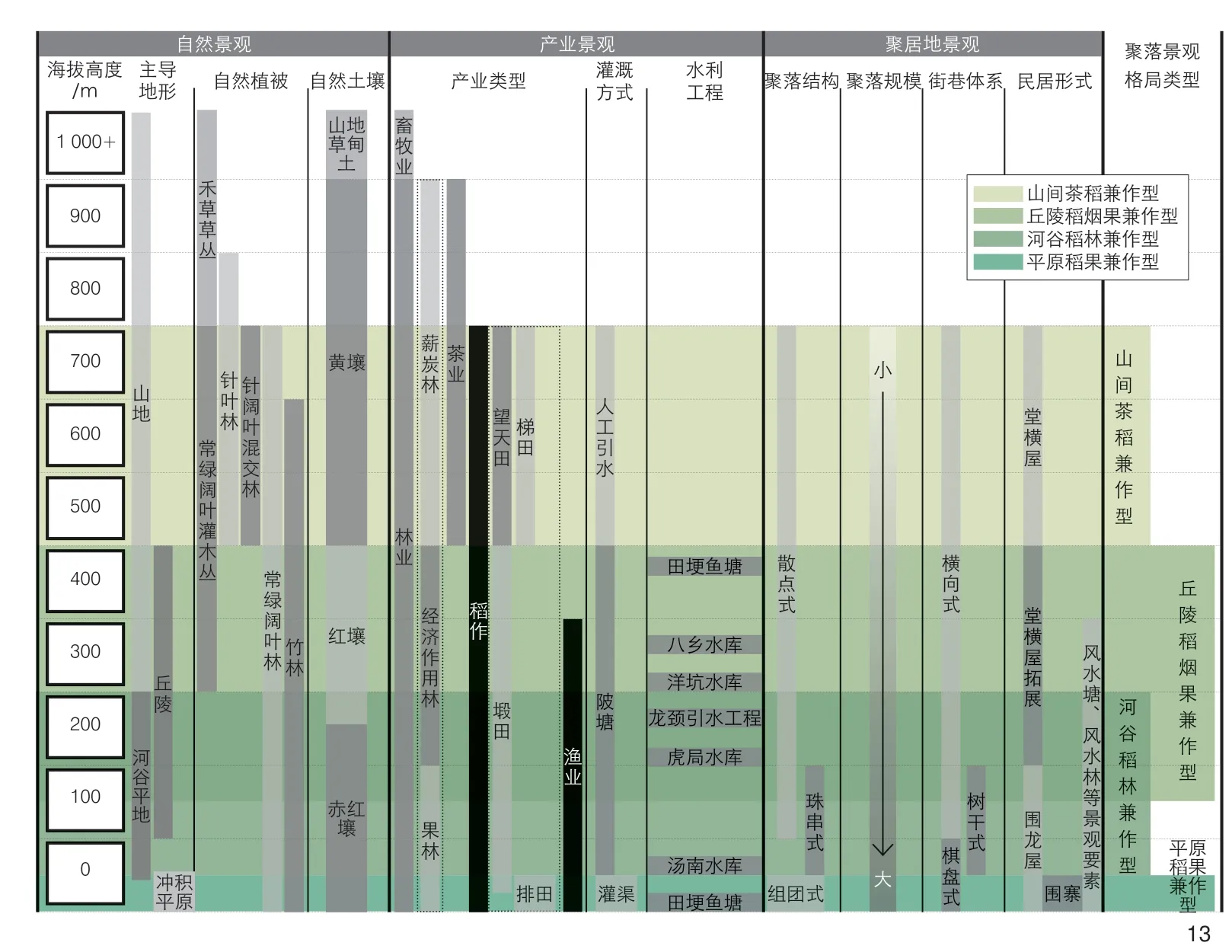

对上述研究过程中出现的景观要素,以海拔高度为纵轴,以自然景观、产业景观和聚居地景观为横轴进行排列,形成客家民系聚落景观要素垂直图谱(图13)。对其进行分析,总结出不同海拔高度中,山区客家民系聚落景观形态的差异化及发展规律。

13 客家民系聚落景观要素垂直图谱Vertical atlas of landscape elements in Hakka settlements

1)海拔升高,聚落产业景观从单一向复合转变。山区由于海拔跨度大,形成了垂直分异的气候特征,造成自然资源的分布差异。客家人为了生存,除在有限的区域内开垦稻作外,还开创了“稻作为主,茶林经营,牧渔兼营”的复合型产业模式。根据海拔高度从低到高,可归纳为平原稻果兼作型、河谷稻林兼作型、丘陵稻烟果兼作型和山地茶稻林兼作型(含山地茶作型)4种主要聚落景观格局类型,呈现出山地聚落景观的多样性。

2)尊重场地条件,有序组织聚落“三生”景观空间。客家人根据不同的海拔高度和地形环境,选择精准的土地开发方式。各种聚落景观的稻作类型、灌溉方式、林业开发、民居形式所处海拔区域并不完全一致,反映了山地条件的复杂性。客家人为了顺应不同地形的坡度、坡向、起伏度等条件,对“三生”景观空间进行有序的竖向排布,通过采用滩涂防洪、退居还田、依山而建、竖向开垦、水土涵养等多种措施,进行精准的山地土地资源开发,以满足人们生活、生产和生态的需求,并根据海拔高度及地形环境进行差异化组合,体现了客家人的传统聚落营造智慧。

3)体现因地制宜、顺应自然的聚居地建设思想。随着海拔的升高、地形坡度的增加,聚居地的可建设用地规模越发受限,客家人根据可建设用地规模与形态,形成聚落规模“大—小”、街巷体系“棋盘式—树干式—横向式”和民居形式“围寨—围龙屋—堂横屋”等变化规律,从多个方面综合呈现“因地制宜、顺应自然”的核心建设思想。

丰顺县客家聚落是广东地区主要的汉族移民聚落,聚落植根于广东山地地形及自然资源基底,在海拔高差大的条件下,形成了多种山地产业与稻作生产相结合的典型人居环境营造与建设范例,体现出人与自然相和谐的互动关系,并且形成客家民系的社会结构与文化体系。对不同海拔高度和地形条件下客家聚落形态和开发模式的总结,可为类似传统聚落研究提供指导,也可为传统聚落现代转译过程中如何保留和传承生态智慧提供启示。

注释(Note):

① 1980年后,由于中国城镇化及农业现代化的快速发展,其土地利用数据并不能充分反映地形与产业布局的联系,因此本研究采用1980年的土地利用数据进行分析。

图片来源(Sources of Figures):

图1由作者绘制,其中GIS数据来自中国科学院资源环境科学与数据中心(www.resdc.cn),地形数据来自国家地理信息公共服务平台(www.tianditu.gov.cn);图2、4、6、7、11由作者绘制,其中GIS数据来自资源环境科学与数据中心(www.resdc.cn);图3、5由作者根据参考文献[20]改绘;图8~10、12~13由作者绘制。