黄土高原(陕西)传统村落典型三生空间模式

杨建辉 周天新 聂祯 邢盼军

黄土高原(陕西)地区由于经济欠发达,大量传统村落仍保持了较好的原生村落风景和特色浓郁的建筑风貌。因此,加强基础研究,保护好传统村落原生空间环境,避免盲目规划建设造成风貌破坏和乡村文化遗产损失,就显得十分紧迫。

当前针对村落“三生空间”的相关研究成果大致可分为基础概念研究[1-3]、格局特征研究[4-9]以及格局优化研究[10-11]3个方面,并关注“三生空间”中道路交通、生产设施、聚落建筑等人工廊道斑块对自然生态空间的扰动与影响[12-14]。

对传统村落空间格局的研究多站在聚落风景格局保护的角度,从类型、形态、结构、文化等多个层面,探索传统自然观念(天人合一、风水文脉)影响下,以山水、林木、光照、土地等自然生态因素共同形成的村落绿色空间体系的保护价值[15-16];以住宅、街巷、水利设施、公共空间等因素构成的人工物质空间体系的师法价值[17-18];以及以山水美学、宗庙血缘、礼乐伦理等文化理想因素组成的人文精神空间体系的传承价值。基于“天地与我共生,而万物与我为一”①、“立天、立地、立人”的传统农耕文明自然价值观与生命美学认知,以“辨方正位”“顺天时,量地利”的手法营建村落建筑,拓展农耕空间。因此进一步将传统村落空间认知划分为5个尺度,分别为宇宙尺度、地景尺度、聚居尺度、建筑尺度、用具尺度[19]。从传统村落“三生空间”视角,可概括为建筑营建、农业营田、山川营境3个空间范围,反映了中华民族农耕文化落脚的最基本单元及该基本空间单元在生产、生活、生态三方面的空间功能关系。

既有研究表明,村落“三生空间”从用地功能上具有明确划分,研究尺度以“生活—生产—生态”的层次逐级扩大,但在空间范围上三者相互交织,相互影响。既有研究在一定程度上也存在不足:1)较多关注现代“三生空间”和传统“景观特征”2个视角,未形成针对传统村落风貌保护的“三生空间”整体研究;2)以黄土高原传统聚落为主体的“三生空间”研究较少。

本研究以黄土高原(陕西)传统村落为对象,将传统村落典型三生空间特征作为研究切入点,结合地方古籍、乡村方志、地方大事记等历史资料以及典型村落实地调研数据,对研究地域典型三生空间模式进行探讨,总结凝练黄土高原村落营建传统和生态人居智慧,为乡村规划提供支持。

1 黄土高原(陕西)传统村落的基本类型

黄土高原(陕西)根据地貌空间类型,大致可分为:基岩山地与黄土塬沟壑区、黄土丘陵沟壑区、长城沿线及其以北风沙区[20]。其中黄土丘陵沟壑区面积最为庞大,地形最为复杂,主要包含黄土塬、黄土丘陵、河谷、盆地、沟壑等类型,众多传统村落皆坐落其中。结合黄土高原径流侵蚀过程及传统村落研究尺度,可将传统村落所在的主要地形总结为台塬、梁峁、河流阶地②、河谷川道和沟壑5种。此外,还可根据村落空间格局和历史功能进行分类(表1)。

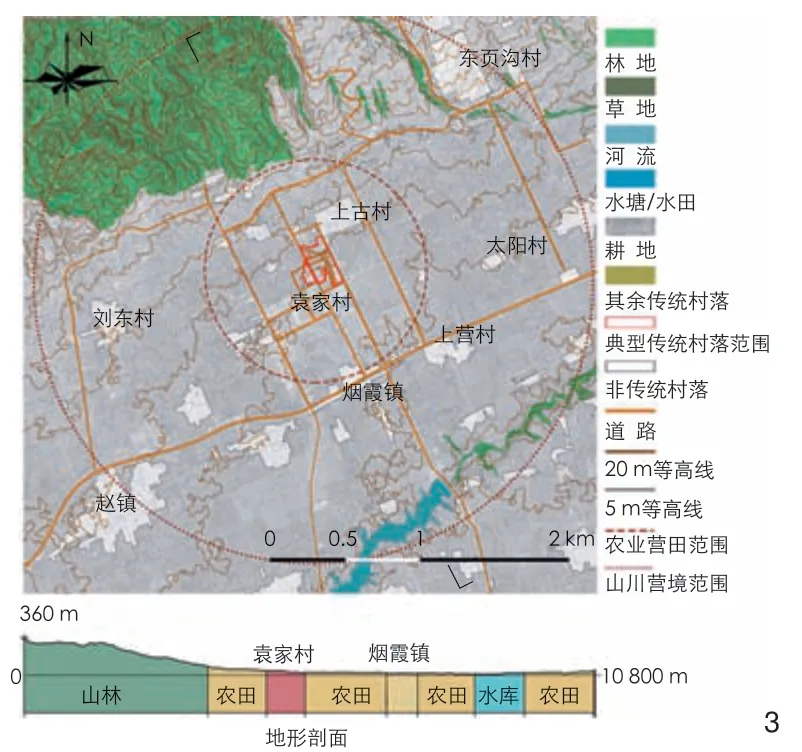

表1 黄土高原(陕西)传统村落的类型与特征Tab. 1 Types and characteristics of traditional villages on the Loess Plateau (Shaanxi)

2 黄土高原(陕西)传统村落的典型三生空间模式

中国传统村镇,讲究因地制宜,利用有利的自然条件,用最经济、天然的手段,达到抵御各种不利因素并获得安全舒适居住空间的目的。窑洞选址绝大多数是依山靠崖、隐蔽于沟壑、深潜于土塬,与黄土地形地貌紧密结合,高度融于自然[21]。本研究以传统村落为本体,综合考虑村落周边自然人文要素在传统村落空间形成过程中的互动关系,总结其中蕴含的一般规律和特征。

传统村落典型三生空间要素包括地形、河流水体、乔灌木林、草地草甸、果园、农田、村落、公路道路、水利设施、人文建筑等。各要素以不同形式进行空间组合,共同形成以村落为中心的三生空间基本结构,并依据村落类型呈现不同的典型空间模式。

相较于城市,村落具有独特的人地作用方式、依存关系和生产生活行为特征。在景观格局上,以聚落、农田、果园、林地、湖泊等为主体构成斑块群体,道路、河流、溪流、谷地、高压走廊、农田电网、防护林带等构成廊道体系。其基质则因空间尺度不同而不同,可以是成片农田,也可以是高原草甸,或是黄土裸地。整体呈现出“大分散、小集中”的特点:村落作为镶嵌体散落在农田、草甸或裸地之中,同时村落建筑总体呈现“小集中”的特征[22]。黄土高原(陕西)传统村落的三生空间形态因特殊的自然地理条件呈现出不同于其他地域且特征明显的典型空间模式。

本研究中13个典型案例均取自中国传统村落名录③(研究区域内共收入91个传统村落)。所选案例均考虑了村落空间的代表性、格局的可识别性、类别的完整性以及村落现状格局与风貌的完整程度。综合考虑村落所处地形特征、空间形态及与周边环境要素的关系,将其归纳为6种典型模式。

2.1 沿塬望河式

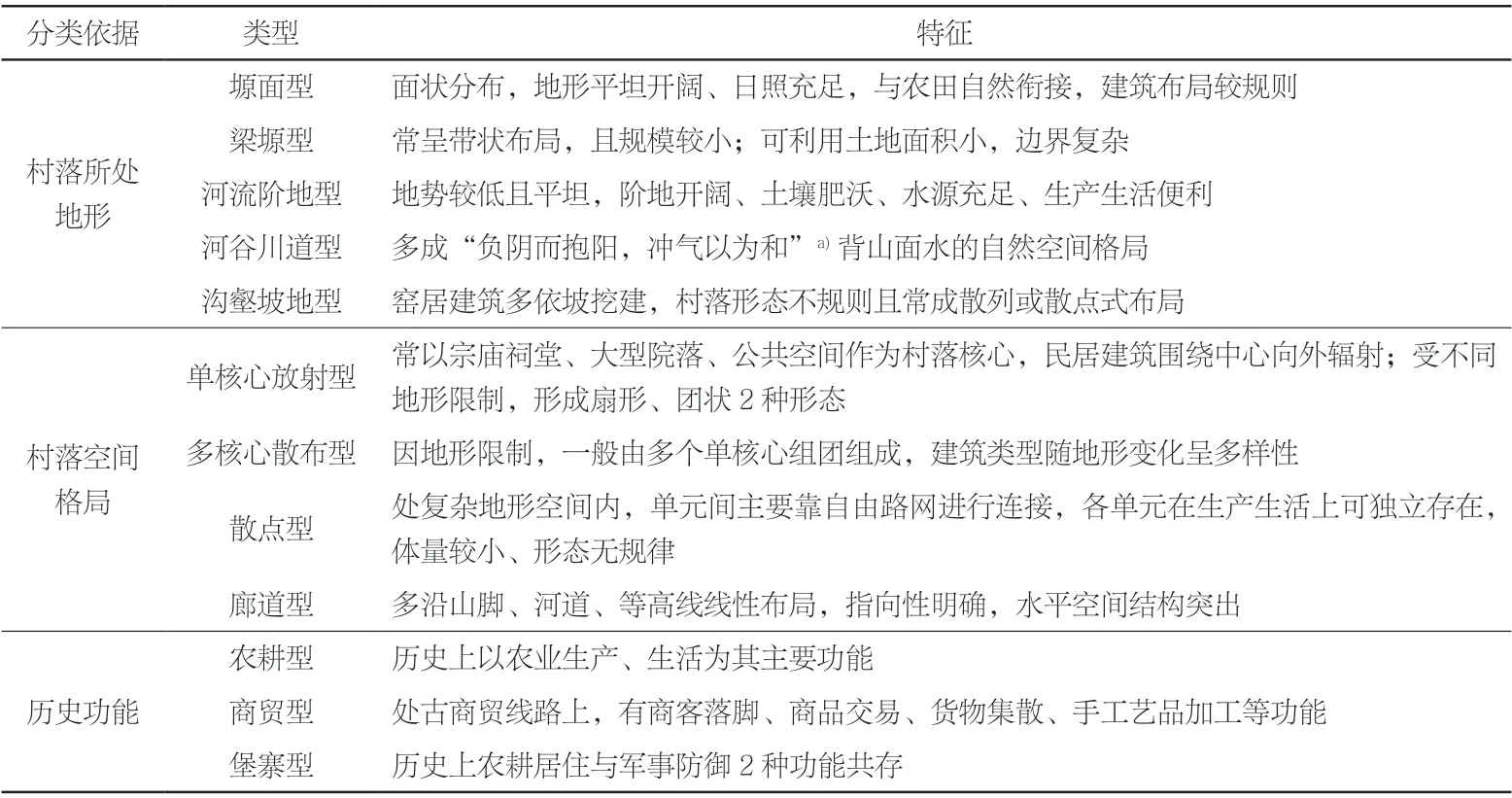

该模式存在于塬面型或河流阶地型传统村落之中,典型代表有合阳县灵泉村和华阴市双泉村(图1)。其典型特征是:①建筑沿塬面边缘布局或者河流阶地较高一侧塬沿坡地建造;②村落呈面状形态;③距黄河及其宽阔支流有一定距离,虽不能急就,但又能清晰眺望之;④地势高起、视野宏大,虽近河却不惧洪水;⑤耕地位于塬面、滩涂阶地或塬边坡地上;⑥塬面无林地,塬沿坡地有林灌。

1 沿塬望河式典型村落三生空间平面Master plan of production-living-ecological spaces of typical villages overlooking river along plateau

2.2 背山面河式

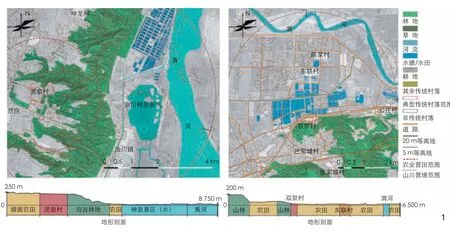

该模式以佳县木头峪村为代表(图2),属河流阶地型传统村落。其典型特征是:①位于黄河及其较大一二级支流的河流阶地上,背靠山体或陡峭塬壁,直面大河;②村落呈面状形态,建筑布局规整有序;③紧临黄河及其宽阔的支流,河川浩荡,扑面而来;④地势虽低,洪水难犯阶地,河川所往皆视线可及;⑤耕地位于滩涂阶地或塬边坡地上;⑥塬坡有林地,阶地有果园,滩涂无杂木。

2 背山面河式典型村落三生空间平面Master plan of production-living-ecological spaces of typical villages facing river with back to mountain

2.3 卧塬望山式

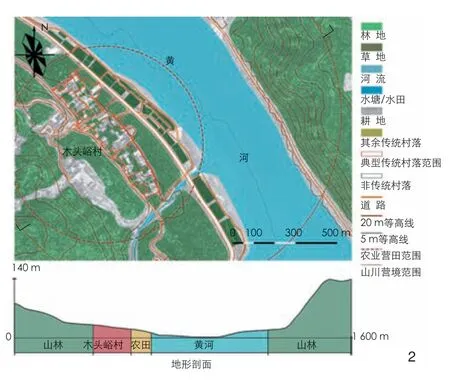

该模式存在于塬面型传统村落中,以礼泉县袁家村为代表(图3)。其典型特征是:①位于较完整塬面上,临近空间皆为平原耕地,塬之边缘高山耸立、触目可及;②村落呈面状形态,建筑布局规整有序;③塬面完整无大河分割,或有溪涧穿行;④地势高平,视野开阔,卧塬望山,无洪水犯境;⑤耕地整齐开阔,平铺于村落周边;⑥塬面以耕地为主、偶有果园,村头巷尾、宅前屋后皆有乔木荫蔽。

3 卧塬望山式典型村落三生空间平面Master plan of production-living-ecological spaces of typical villages overlooking mountain on plateau

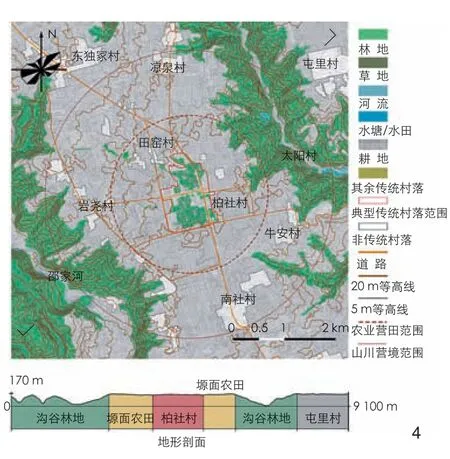

2.4 沉坑藏林式

该模式存在于塬面型传统村落中,以三原县柏社村为经典代表(图4)。其典型特征是:①位于完整塬面上,临近空间皆为平原耕地,无险可依、无势可仗;②村落呈面状形态、地面无主体建筑,主体窑洞以合院形式下沉于地坑中,下沉式院落之间高林密布,窑院藏于林间,二者浑然一体,故有“见村不见人,见村不见房,闻声不见人”之说;③塬面完整开阔,无大河分割;④选址地势高平、视野无碍,院落沉于坑、藏于林,人立院中“坐井观天阔”;冬有密林遮风、夏有地坑纳凉,虽无洪水犯境,但须防表水漫灌;⑤耕地整齐开阔,平铺于村落周边;⑥塬面以耕地为主、间有果园,村林一体,进林即入村、进村即入林。

4 深坑藏林式典型村落三生空间平面Master plan of production-living-ecological spaces of typical villages hiding in deep pits surrounded by woods

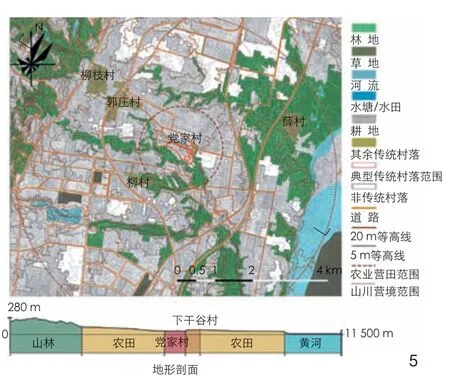

2.5 临水拥塬式

该模式存在于黄河阶地上的支流河川中,属河谷川道型传统村落,以韩城市党家村为经典代表(图5)。其典型特征是:①位于黄河一级阶地上,阶地靠山临河、塬面开阔,有支流切割阶地形成中小型河川,村落部分隐藏于该河川中、部分以堡寨形式立于川边塬沿,因川道空间有限,农田大都位于塬面;②村落整体呈面状形态,建筑布局规整有序;③塬面背靠山陵、屹立河缘,山上众流入溪、汇溪成川、百川入河,致塬面破碎、难有整形;④村落选址低者入川临水,目及百尺、川形尽显,高者上川拥塬,极目千尺、河势尽出,村落或沉于川下、或围于堡寨之中,故冬无朔风、夏有晚凉,川地临水、鲜有洪涝;⑤塬面耕地整齐开阔,川下滩涂亦有少量耕地;⑥塬面以耕地为主、间有果园苗圃,川内塬边坡地及村头巷尾林木茂密。

5 临水拥塬式典型村落三生空间平面Master plan of production-living-ecological spaces of typical villages embracing plateau at waterside

2.6 靠山面水式

该模式存在于河谷川道型及沟壑坡地型传统村落之中,典型代表有延川县甄家湾村、马家湾村,佳县荷叶坪村、刘家坪村、峪口村、神泉村以及米脂县杨家沟村等(图6)。其典型特征是:①位于黄河小型支流或小流域主沟的向阳坡地上,个别村落局部位于沟壑中较宽敞平地上,建筑皆依山而建,此类支流或小流域沟底常年有基流;②因所处地形较复杂,故村落整体呈单核心放射型、多核心散布型、散点型、廊道型多种形态;③建筑所靠之丘陵坡地高低起伏、狭阔变化;④村落选址皆高位面水、鲜有洪涝,若上游坡面处理不当,雨季暴雨及其汇水会引起建筑场地冲毁和垮塌,因村落皆靠山向阳,故防风又保暖;⑤川道和小流域主沟内常筑坝淤地,形成肥沃农田,农田多以梯田形式分布于沟道两侧的坡地上;⑥较陡峭坡地、沟底以及梯田之外的大片土地主要由林灌及草地覆盖。

6 靠山面水式典型村落三生空间平面Master plan of production-living-ecological spaces of typical villages facing water against mountain

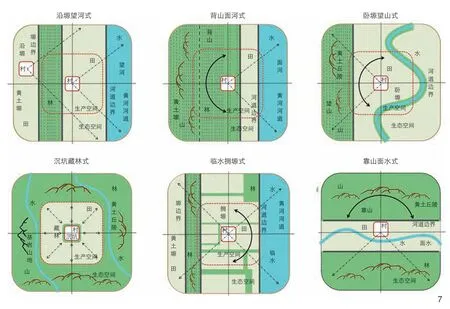

对6种典型传统村落的三生空间模式加以概括(图7),通过进一步分析,总结出人地互动过程中前人遵循的3条内在规律:1)“藏隐”;2)“巧借”;3)“活用”。“藏隐”是指基于安全以及营造舒适环境的需要,将村落巧妙地藏于天然或者人工低洼之地或不易发现之处;“巧借”是指充分借用自然环境中的地形地貌以营造最佳小气候、最安全营建场地、最佳风景视域以及最便利的生产条件;“活用”是指灵活而充分地运用现有自然环境要素创造宜居的生活空间、便利的生产空间以及和谐的生态空间。

7 典型传统村落三生空间模式图Schematic diagram of typical production-living-ecological space patterns for traditional villages

3 黄土高原(陕西)传统村落选址营建的内在法则与智慧

基于6种模式,通过对陕西境内众多传统村落的实地考察及科学分析,可以从防灾避险、便宜生活、利于生产、俯仰风景及人地关系5个方面归纳出选址布局的内在法则。

3.1 符合水文过程的防灾避险法则与智慧

利用聚落选址和组织有序的排水系统防避洪水灾害[23]以及由此带来的次生灾害是本地域传统村落选址营建中必须遵守的重要法则。历史上,因对洪涝灾害疏于防范以及村落选址不当而造成难以估计损失的案例数不胜数[24],柏社村的历史变迁及其村落现状格局的演变过程即为例证[25],党家村数百年未曾受过水灾,能成功抵御洪涝亦是典型[26]。

因此,基于地表水文过程建立防灾避险体系是黄土高原(陕西)传统村落选址和营建的主要策略。在建立防灾避险体系时,因围绕“水”做文章,故其洪涝防护、旱灾防护以及地质灾害预防体系均为综合一体的防灾避险大系统,难于单独区分。米脂县杨家沟村是综合运用上述法则与智慧的经典案例[27],其他传统村落也各有亮点。如党家村泌阳堡内设置的雨季蓄水、旱季抗旱防火的涝池系统以及文星阁下开阔的紧急疏散场地,柏社村地坑窑的防倒灌地表排水系统和地坑内收集雨水的水窖系统等。

除水文因素外,为防范战乱和盗匪,充分利用地形地势修建村落防御设施以加强防御性,提高躲避灾难的能力也是需要考虑的问题。如合阳县灵泉村位于台塬区的边缘,台塬的东侧为黄河,灵泉村所处地块东、北、南三面临沟,其西面与台塬相接作为进村的唯一道路,选址具有良好的天然防御功能。村落周围构筑坚固的村墙,在此基础上,还在塬边突出场地建造避难堡寨。典型案例还有党家村内的泌阳堡[28]、米脂县姜氏庄园以及榆林高家堡等。这类村落常依山就势,坐落于坡地或山岗上,形成居高临下之态势,易守难攻。此外,传统村落所用建筑材料及窑洞形式在预防地震灾害和火灾方面都有独到之处[29-31]。

3.2 利用水源气候的便宜生活法则与智慧

选择水源充足、小气候适宜或有利于人工营造适宜小气候的场地作为村落营建地址是另一重要法则。相对便利的场地环境和适宜的小气候条件,具体包括充足且可获取的水源、利于采光的向阳场地、冬季防风夏季通风、出入便利等。传统风水理论中理想选址所遵循的“枕山、面屏、环水”讲究的就是背山用以抵挡北向寒风,向阳以获取良好日照,环水可以利用日夜的水陆风效应,缓坡建造利于排水避灾[23],且总是遵循“循泉滨河而居”“高毋近旱而用水足,下毋近水而沟防省”等有利原则[32]。在上述传统村落中,都能发现该法则对村落选址布局的影响。

3.3 依托基础设施的利于生产法则与智慧

依托现有基础设施或选择易于修建农耕基础设施的场地,且具备足够的土地以利耕作、发展农业,也是需遵循的重要法则与智慧。例如韩城党家村北依塬面,南绕泌水,泌水河为生产生活提供了重要的水源;木头峪村所在黄河段水流缓慢、河岸线长,曾是有名的水旱码头,村东浅滩地种植大量的枣林,邻近的黄河水源提供了生产上的便利,整体格局为“山环水绕,伴有良田美景”;杨家沟村则分布在两侧山体之上,河沟为地表唯一生产水源,影响着村落的布局形态,两侧川道如鱼骨状展开,梯田与民居沿缓坡向上分布,形成“两山夹一川、梯田次第上”的典型布局特征。无论是水源获取、水利设施营建、连通道路还是拉近居住聚落与农田之间的通勤距离等,都是该法则与智慧的具体体现。此外,为了保留可耕种的农田,通常会尽量选择原始地貌中的沟、坡、坎、台等微观地形,随高就低营建聚落,形成灵活多样的聚落布局形态[23];构建自成体系、特征鲜明的窑居聚落水利风景[17]。在本法则的影响下,窑居聚落水利风景营构在技术措施上具有地貌针对性极强、应用场景明确、涵盖水文过程的不同阶段以及广泛运用地域材料和构造四大特点[17]。这种针对性极强的传统技术措施也是传统村落能够落地于迥然不同场地环境中的有效保障。

3.4 遵循风水文化的俯仰风景法则与智慧

在村落选址时遵循风水文化虽是千百年来的传统,但从现代科学的视角来看不失为古人营造理想人居环境的有效途径和传统智慧。从风水学的视角来看,“背山面水,负阴抱阳”是传统村落选址的重要参考依据,基址处于山水环抱的中央,地势平坦且具有一定的坡度。这样的格局有利于营造良好的小气候,保证水源,同时免受洪涝之灾[33]。充分利用周边山水环境,营造最佳俯仰风景的场地和建筑则是一种更高的标准,也是中国人传统山水观念和营造智慧的具体体现。既是风景与人文空间营造的需要,也是山水风景与文化价值理念的有机融合[34]。

从空间规模来看,百尺为形、千尺为势的风水形势说对于传统村落的布局发展有着重要的指导意义。“形”者,意指在传统村落布局营建中人能直接感受到的院落、组团、公共活动场地等小尺度空间,核心要点在于对空间氛围与视觉感受的营建;“势”者,重点在于整体村落结构的布局,其空间特征往往体现在村落整体空间格局及与其周围生产和生态空间的构成关系。在此,村落本身也是一种可观可览的风景,对外部而言,这种“形”“势”观则主要体现在处理村落与外部大山大水的视线关系上。最典型的如灵泉村和党家村都专门修建了能够远眺风景、俯仰山河的建筑,登上灵泉村的福山古建筑群和党家村的文星阁,山河大势尽收眼底。

3.5 尊重自然要素的人地和谐法则与智慧

天人合一、崇尚自然的价值观使得传统村落的选址布局都积极奉行尊重自然要素、实现人地和谐的基本法则。村落营建尽量维持地貌山形、河流水系,避免对自然生态造成破坏,无论是出于自然崇拜理念,还是遵从民俗文化要求,目的都是保护好与之相互依赖的生存环境[23]。黄土高原的传统村落,受制于多变的地形地貌要素,除塬面型村落外,其余空间规模往往十分有限,传统村落在营建上往往注重对于村落各尺度空间“形态”的打造。虽然这在一定程度上限制了村落的扩张与发展,但同时对于村落原有的传统格局也形成了一定的保护作用。对于地形因素限制较小的塬面型村落来讲,则会根据塬面以及梁塬所能提供耕地的规模来平衡村落的整体规模,同时村落的规模受周边基础设施与经济影响较大。在有限的生存空间中,基于人地和谐的法则与智慧,在不破坏自然环境的前提下发展出了以各类窑洞民居为代表的居住建筑形态,以梯田、崾崄、涧地、埝地、沟台地、沟条地、沟坝地、川地、台地、沙洲、垛地、湾地为代表的各种耕地形态,以及以涝池、水窖、塬边梗、鱼鳞坑、水平沟、淤地坝、明沟跌落式排水沟渠、下凹式路面为代表的农田水利基础设施形式。最终体现在直观的视觉景观形态上,则是一种完全融入自然的大地景观[35],充分体现了人地和谐的最高法则与人居智慧。

4 结语

社会发展需要我们重新认识传统村落存在的意义与价值,挖掘传统村落选址、布局以及营建中蕴含的智慧,并站在乡村文化遗产与遗迹保护的高度,审视各类传统村落的规划建设。针对黄土高原(陕西)传统村落典型三生空间模式的研究只是传统村落营建智慧中的一个方面。近年来在黄河两岸调研过程中,发现大量传统村落及其原生环境正在以可感知的速度被破坏或消失,但这些残损状态的古村落却给人以极大的震撼。震撼于其环境选址之妙、与地形结合之巧、院落巷道排布之宜、建筑空间之意、构筑细节之工;震撼于或世外桃源般的环境氛围,或俯仰山河的宏阔意境,或功能齐备自成体系的匠心。这些消失中的古村落及其原生环境不仅是未来乡村经济与文化发展的广阔舞台,还是乡村文化遗产的巨大宝库,我们能否在传统村落彻底消失之前窥得前人的智慧、理解前人的思想是需要沉思的问题,能否在未来保护和发展好传统村落更是一个艰巨的课题。

注释(Notes):

① 引自《庄子·齐物论》。

② 主要指黄河阶地与渭河阶地,与川道中的阶地有所不同,黄河阶地与渭河阶地受不同时代的地质运动与河流侧向侵蚀共同影响而形成,相较川道阶地,其形成过程及土壤结构也更为复杂,因此应与川道阶地有所区分。

③ 2012年12月17日,中华人民共和国住房与城乡建设部组织开展了第一次传统村落摸底调查,截至2021年11月,公布的中国传统村落共计5批6 819个。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1~6由周天新、聂祯、邢盼军绘制,底图来源于ArcGIS Map Viewer卫星地图,引用日期为2021年7月;图7由周天新绘制;表1由作者绘制。