成都市某两家医院医疗纠纷预测模型构建及评价研究

王晓刚,谢 雪,何 睿,冉隆耀,李 杨,何亚薇,张家伟

1成都市第二人民医院,四川成都,610017;2四川大学华西医院,四川成都,610041

医疗质量安全不良事件(以下简称“不良事件”)是指在医疗机构内被工作人员主动发现的,或患者在接受诊疗服务过程中出现的,除了患者自身疾病自然过程之外的各种因素所致的不安全隐患、状态或造成后果的负性事件[1]。长期以来,医疗机构通过鼓励临床医技科室上报不良事件,医务管理部门甄别后统一协调干预措施,以避免或降低患者损失,被认为是减少医疗纠纷发生的有效手段[2-3]。相反,医疗不良事件发生后,若未能及时评估、准确预判,可能导致患者损害扩大,事态快速恶化升级,严重影响医疗机构的诊疗秩序和社会声誉。因此,对医疗纠纷的发生进行早期预测显得极为重要。文献回顾发现目前国内尚无通过分析医院不良事件数据来对医疗纠纷进行预测的相关研究。对此,本研究从医院不良事件的角度,探讨医疗纠纷发生的影响因素,多维度联合构建医疗纠纷发生的预测模型,为医务管理工作提供参考依据。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

资料来源于四川省成都市某两家医院,两家医院均为集医疗、教学、科研、管理等为一体的国家公立三级甲等综合医院。本研究以该两家医院近3年各临床医技科室上报的医疗、护理等不良事件为研究对象,按照纳入标准,于2021年1-2月对不良事件报表进行数据梳理,数据录入Excel 2016形成数据库,录入过程中3人逐一核对并校正,剔除数据缺失样本37例,最终确定有效样本459例,有效率为92.54%。

1.2 研究指标

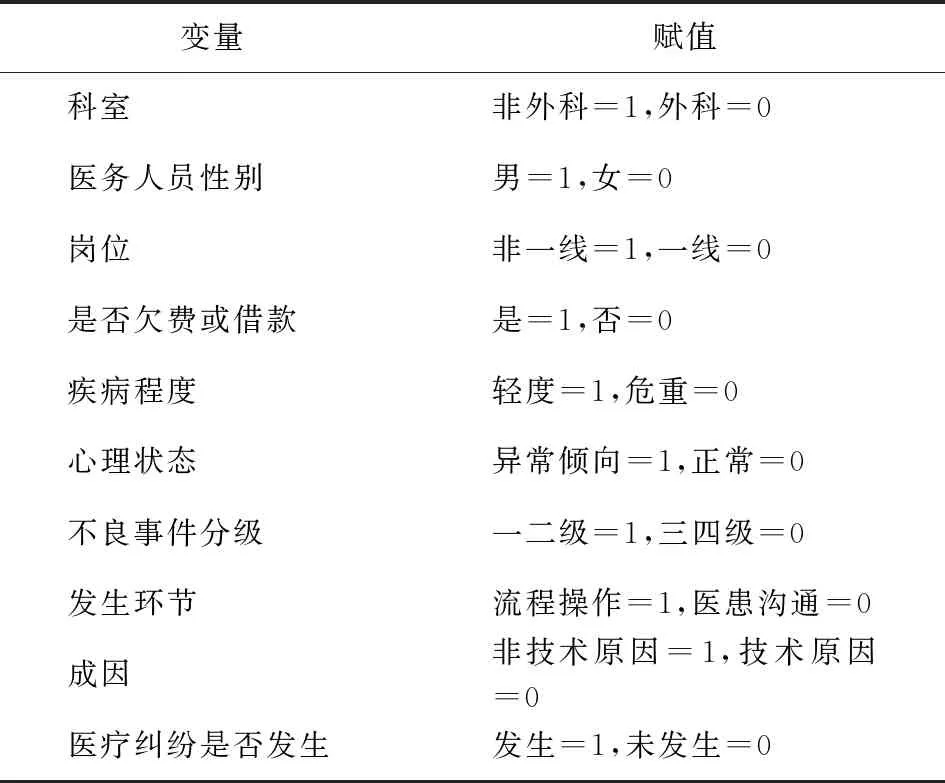

相关研究表明[4-5],医疗纠纷的发生既有医务人员和患者因素,又受到二者关联因素的影响。本研究结合医院管理实践,将可能影响不良事件演变为纠纷的医方因素、患方因素、中间因素和联合因素作为纳入标准,具体如下。①医方因素:科室分为外科和非外科,非外科是指临床内科及医技科室;医务人员性别分为男性和女性;岗位分为一线和非一线,非一线是指二线和三线人员,主要由中高级职称的医生、护士、药师及技师组成。②患方因素:疾病程度分为轻度和危重,以不良事件发生前临床科室是否对患者下达病危或病重的医嘱作为界定,若未下达病危或病重医嘱则疾病程度为轻度,亦视为低风险疾病患者;是否欠费或借款就医;心理状态分为正常和异常倾向,以患者或家属是否有抑郁焦虑或偏执倾向等进行界定,其中抑郁焦虑或偏执倾向以专科焦虑量表、抑郁量表和偏执量表的评分结果为准。③中间因素是指不良事件的发生不能将医方和患方因素完全分离,与二者均有一定关系的因素。其中不良事件分级为一二级和三四级,以是否造成患者明显的人身损害后果为界定,若造成明显的人身损害后果且不可逆即为一二级,反之为三四级;发生环节分为流程操作和医患沟通环节;成因类型包括技术原因和非技术原因,技术原因是指因漏诊、误诊或手术、麻醉问题引发的不良事件,非技术原因是指不良事件的发生归因于医院管理、知情告知、病历书写等。④联合因素是指医方因素、患方因素、中间因素的综合。另外,结局变量为医疗纠纷是否发生,以医院接到患者或家属口头或书面的投诉为准。

1.3 研究方法

使用SPSS 21.0和Excel 2016处理数据。先行单因素χ2检验筛选医疗纠纷发生的可疑因素。对于χ2检验结果有统计学意义的变量,通过二分类logistic回归分析医疗纠纷的影响因素,得到logistic回归方程表达式:Logit(P)=β1×X1+β2×X2+…+βn×Xn,其中β为系数,X为自变量,由于截距只是对数据发生的平行位移,不影响模型的构建,故而未将常量写入方程表达式。借鉴武松、陈卫中等提出的模型构建思路[6-7],把Logit(P)作为预测因子L,方程右侧自变量的所有系数除以最小系数β1,降维后的预测模型表达式为L维度=X1+(β2/β1)×X2+…+(βn/β1)×Xn,再将各样本自变量的值逐一代入联合因素、医方因素、患方因素和中间因素预测模型,分别计算出459例样本的L评分作为新的预测因子,以4个模型生成的预测因子为检验变量、实际发生医疗纠纷为金标准绘制ROC曲线,得到预测因子的ROC曲线下面积(area under curve, AUC)。采用Z检验比较联合预测因子与各维度预测因子的曲线下面积,来评价模型的预测性能。根据ROC曲线坐标在Excel 2016中计算约登指数,约登指数=敏感度+特异性-1,选择约登指数最大值对应的截点值作为判断医疗纠纷是否发生的最佳临界值,此时敏感度和特异性都相对较高。以分类模型所有判断正确的结果与总观测值之比作为准确预测率指标。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1不良事件的描述性统计结果

459例不良事件中,外科科室153例,非外科科室306例;当事医务人员男性264例,女性195例;涉及一线岗位331例,非一线岗位128例;欠费或借款就医的有96例,未欠费或借款就医的有363例;患者轻度疾病的有139例,病危或病重的有320例;患者或家属存在心理状态异常倾向的有67例,正常的有392例;一二级不良事件47例,三四级412例;发生在流程操作环节的有209例,发生在医患沟通环节的有250例;归因于技术原因的有113例,非技术原因的有346例;最终发生医疗纠纷的不良事件有73例,未发生纠纷的有386例。具体指标的赋值见表1。

表1 各变量赋值情况

2.2 医疗纠纷发生的单因素分析

单因素分析结果显示,不同科室、医务人员性别、岗位、借款或欠费就医情况、疾病程度、心理状态、事件级别、发生环节和成因的医疗纠纷发生情况存在不同,且差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 医疗纠纷发生的单因素分析

2.3 医疗纠纷发生的多因素分析

多因素分析发现,科室、岗位、疾病程度、心理状态、事件分级和成因是医疗纠纷发生的影响因素。非外科科室(OR=0.315,P=0.001)和非技术原因(OR=0.169,P<0.05)引起的不良事件发生医疗纠纷的风险更低。非一线岗位医务人员(OR=3.473,P=0.002)、不良事件发生前患者疾病程度为轻度(OR=2.216,P=0.027)、心理异常倾向状态患者或家属的隐患差错事件(OR=7.458,P<0.05)和一二级(OR=5.254,P<0.05)不良事件发生医疗纠纷的风险更高。见表3。

2.4 多维度医疗纠纷预测模型构建

以是否发生医疗纠纷为因变量,以联合因素、医方因素、患方因素、中间因素为协变量,进行logistic回归分析。联合因素预测模型纳入的9个变量中,科室、岗位、疾病程度、心理状态、事件分级、成因有统计学意义,回归方程表达式为Logit(P)= -1.154×科室+1.245×岗位+0.796×疾病程度+2.009×心理状态+1.659×分级-1.780×成因,方程右侧除以系数0.796,建立预测模型:L联合因素=-1.449×科室+1.564×岗位+疾病程度+2.524×心理状态+2.084×分级-2.236×成因,R2=0.548,准确预测率91.3%。见表3。其余各维度模型建立过程类推。医方因素预测模型纳入的科室、医务人员性别、岗位3个变量中,科室和岗位有统计学意义,预测模型为L医方因素=-科室+1.036×岗位,R2=0.307,准确预测率87.1%。见表4。患方因素预测模型纳入的是否欠费或借款、疾病程度、心理状态3个变量均有统计学意义,预测模型为L患方因素=欠费或借款+1.926×疾病程度+2.119×心理状态,R2=0.174,准确预测率84.7%。见表5。中间因素预测模型纳入的不良事件分级、发生环节和成因3个变量中,分级和成因有统计学意义,回归模型为L中间因素=分级-1.527×成因,R2=0.380,准确预测率86.9%。见表6。4个模型的霍斯默-莱梅肖检验P值均大于0.05,模型拟合较好。

表3 医疗纠纷联合因素预测模型的回归分析

表4 医疗纠纷医方因素预测模型的回归分析

表5 医疗纠纷患方因素预测模型的回归分析

表6 医疗纠纷中间因素预测模型的回归分析

2.5 预测模型最佳临界值确定及模型评价

将各样本变量值代入各维度预测模型得到L评分值,如联合预测模型L联合因素=-1.449×科室+1.564×岗位+疾病程度+2.524×心理状态+2.084×分级-2.236×成因,将不良事件样本1的自变量(科室=0、岗位=1、疾病程度=1、心理状态=1、分级=1、成因=0)代入联合预测模型后的L值为7.172,以此类推计算出剩余458例样本和其余模型的L值。以4个模型计算出的L评分值为检验变量、实际发生的医疗纠纷为金标准绘制ROC曲线,根据约登指数最大原则确定最佳预测阈值。结果显示联合因素、中间因素、医方因素和患方因素预测模型的最佳临界值分别为-0.156、-1.027、-0.500、1.463,当L值大于该临界值时即可预测医疗纠纷发生。见表7。采用Z检验比较各维度ROC曲线下面积,结果显示:AUC联合预测>AUC中间预测,Z=2.211,P=0.013;AUC联合预测> AUC医方预测,Z=3.168,P<0.001;AUC联合预测> AUC患方预测,Z=4.508,P<0.001;AUC中间预测> AUC医方预测,Z=0.825,P=0.205;AUC中间预测> AUC患方预测,Z=2.234,P=0.013;AUC医方预测> AUC患方预测,Z=1.475,P=0.070。联合因素预测模型的ROC曲线下面积大于其他模型(P<0.05)。见图1。随机抽取1例不良事件,各协变量取值为科室=1、岗位=0、疾病程度=1、心理状态=0、事件分级=0、成因=1,代入联合预测模型L=-3.685<-0.156,故而在预测性能为0.909的情况下,该不良事件不会演变为医疗纠纷。

表7 ROC曲线下面积及各指标

图1 医疗纠纷预测模型的ROC曲线

3 讨论

3.1 医务部门对重点科室及人员的管理有待加强

本研究显示,非外科不良事件的医疗纠纷发生率明显低于外科科室,与杨筱青等报道的结果一致[8]。由于内科以治疗慢性疾病为主,患者对自身疾病的转归接受度较强,经过长期治疗与医生形成了稳定的信赖关系,同时医技科室具有不直接参与患者救治的特点,故而非外科不良事件发生纠纷的风险相对较低。而外科以侵入性治疗为主,接诊对象多为急诊、择期或限期手术患者,患者及家属对治疗效果的主观感受较强,若术中出现特殊遭遇、术后发生并发症,更容易诱发纠纷。有研究通过比较不同职称医生医疗纠纷发生情况,发现主治医师、副主任医师和主任医师占到医疗事故和差错的82%,而副主任医师和主任医师占到死亡类纠纷的74%[9]。本研究显示,临床非一线医务人员的不良事件较一线医务人员发生医疗纠纷的风险更大。这说明高年资中级职称和高级职称的医务人员作为临床二线、三线人员,相较于一线人员,其临床经验更加丰富,诊治及护理的疑难复杂病例更多,不良事件的风险更大、后果更重,故而发生纠纷的可能性更大,这也是大型综合医院医疗、护理组长负责制在医疗安全领域的特征体现。因此加强重点科室、重点人员的管理显得尤为重要。

3.2 医务人员对患者身心疾病的评估有待更加精准

本研究显示,与不良事件发生前已下病危或病重通知的患者相比,轻度疾病患者产生不良事件后发生医疗纠纷的风险更高。这与庹琳等对低风险疾病患者出现死亡等不良后果时的医疗纠纷发生率明显较高的研究结果一致[10]。一方面,医学科学发展的先进性与局限性、个体疾病的特殊性,导致患者对治疗效果的美好期望和疾病不同转归之间的认知不匹配[11-12],当低风险疾病患者出现非计划重返、非预期死亡或病情加重时,患方的心理落差及不满意度加剧。另一方面,这也与医务人员对隐匿、凶险性疾病的认识不足有关。张光宇等对主动脉夹层破裂死亡纠纷案例剖析发现[13],患者就诊时的症状及临床表现不典型、易被伴发的其他疾病所掩盖是导致患者丧失治疗机会的关键因素。因此,医生除加强自我学习外,在接诊过程中,还应严格依据患者的病史、症状、体征及辅助检查做出科学的鉴别诊断,对于疑难、复杂病例需及时汇报上级医师或请会诊或多学科参与诊疗。有研究发现神经质分数越高的患者对治疗效果越不满意[14]。本研究的结果显示,与心理状态正常的患者或家属相比,若不良事件发生在心理处于焦虑、抑郁、偏执状态的患者身上,或者其家属期望值高于医疗服务所能达到的水平,则该不良事件的纠纷隐患更高,与Xie等人的研究结果一致[15]。这可能与部分医务人员的临床思维模式固化[16],在治疗患者躯体疾病的同时容易忽略患者的心理、家庭和社会环境有关。段力萨等发现[17],焦虑、抑郁是临床常见的心理问题,在躯体疾病治疗过程中出现的比率为41%和29%。因此医务人员有必要对患者的心理状态做出准确评估和常态化监测,并适时采取心理危机干预措施。若患者或家属出现焦虑、抑郁、偏执和反社会型人格障碍的表现,则需高度警惕医疗纠纷。

3.3 医疗机构对医疗技术和安全文化的建设有待持续深化

本研究表明,技术原因和损害后果为一二级的不良事件发生纠纷的风险更高。这与卑其欢、石镁虹等的研究结果一致[18-19]。一方面,由于医务人员业务技能欠缺,违反法律法规、规章及临床诊疗常规,导致漏诊、误诊、病情评估不足、用药不合理、手术及麻醉操作不当等医疗过错[20-21],造成患者机体功能不可逆的损伤、残疾,甚至死亡,即符合人身损害赔偿的合法事由。另一方面,这也与医院对医务人员的医患沟通技能培训不到位、医生对知情告知的重视程度不够有关。罗涛等认为[22],尽管非预期的不良事件是产生医疗纠纷的基础,但并非所有遭受非预期伤害的患者都不满意,前提是医生在诊疗过程中极尽责任,充分履行知情告知义务。此外,患者安全文化建设不够深入也影响着不良事件管理制度在纠纷预防中的作用发挥[23]。《国家医疗服务与质量安全报告》显示,我国医疗不良事件发生情况与国际相关数据相比,在识别和报告率上还有一定差距。医患、医医、医护、医技沟通衔接不畅通,个别不良事件仍存在漏报、迟报、瞒报,导致医务部门或科管小组错过最佳干预时机,造成患者的伤害程度增加。因此,医疗机构应重视医疗技术水平的提升,在规范诊疗行为的同时,不断强化医患沟通制度的落实,引导和鼓励医务人员主动发现和上报不良事件,以构建非惩罚性的医疗安全文化氛围。

3.4 联合因素预测模型对医疗纠纷的预测价值更大

本研究显示,4个维度预测模型的霍斯默-莱梅肖检验P值均大于0.05,说明拟合效果较好。联合因素预测模型的AUC>0.9,与其他模型的AUC比较差别有统计学意义,这与仲崇明等的研究结果一致[24],即多指标联合检测的AUC较单个维度的AUC更大,说明联合预测模型的工作性能优于医方因素、患方因素和中间因素作为医疗纠纷预测模型的性能。联合预测模型L=-0.156作为预测医疗纠纷发生的最佳临界值,此时敏感度为0.877,特异性为0.821,准确率91.3%,提示预测价值较大。实践中并非每一例不良事件的各项指标都非常明确,当不良事件的某些指标缺失或不能及时明确时,可选择条件更加符合的模型预测,若各指标健全,则可直接代入性能更好的联合因素预测模型。此外,虽然应用logistic回归联合预测因子进行ROC诊断的效率较高,但实践缺乏操作性,因为预测概率不是实际可观测的指标,必需通过模型得出。故而本研究在建立回归方程过程中将所有系数除以最小系数,然后将各自变量代入方程,得到L评分值后再次进行ROC分析得到临界值,该方法操作性较强。因此,在日常管理过程中,当不良事件发生后即可将各变量指标代入模型,根据L评分大小就能进行纠纷风险预测,对实践具有较强的应用价值和指导意义。

4 结论

医疗质量安全不良事件管理是医疗安全管理的重要组成部分。当不良事件发生后,科室、岗位、疾病程度、心理状态、事件分级和成因可作为医疗纠纷预警的重要参考指标。加强重点科室人员管理、提高医疗技术水平、规范诊疗行为、强化沟通告知、合理控制患方期望值、关注患者的心理和社会属性、深化患者安全文化建设是防范医疗纠纷的关键措施。联合因素预测模型的工作效能良好,具有较强的应用价值,但由于样本取样范围仅限于两家三级综合医院,因此未来还需纳入更多医院进行实证研究。