闽粤“束木”初探

——兼论“束木”与叉手、托脚的关联

成丽

孙泽鑫

一、引言

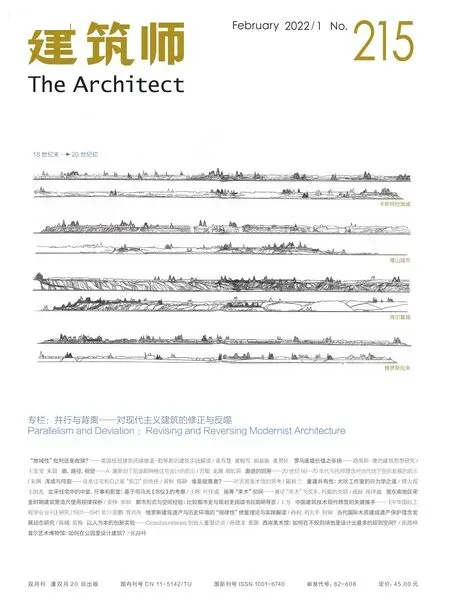

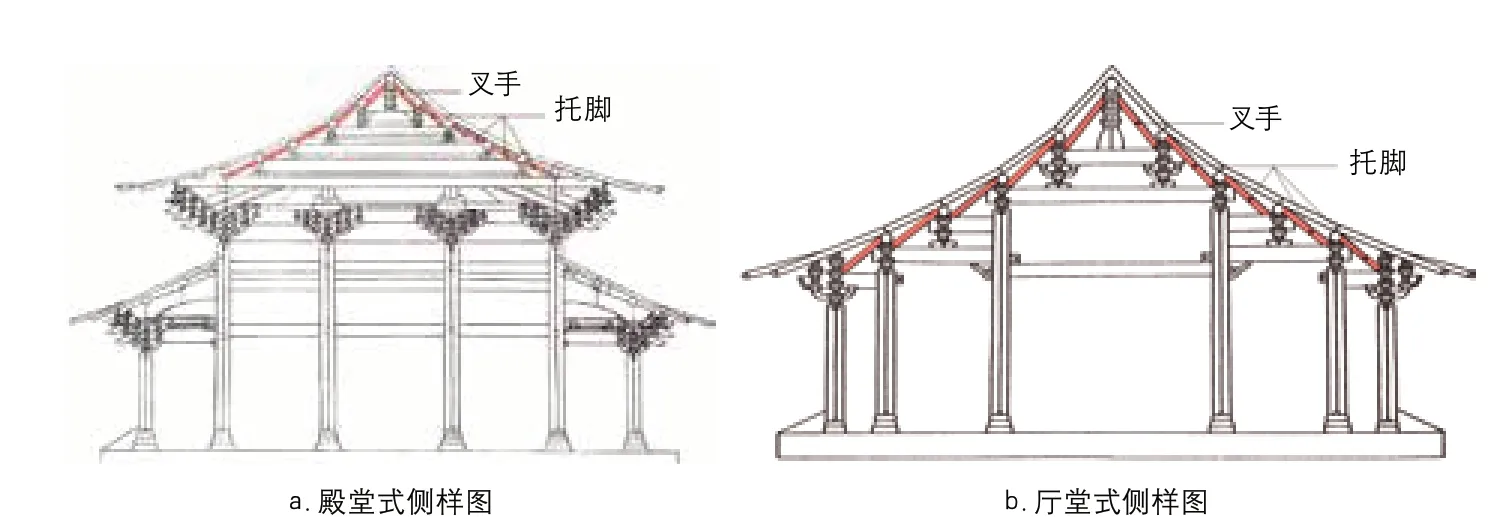

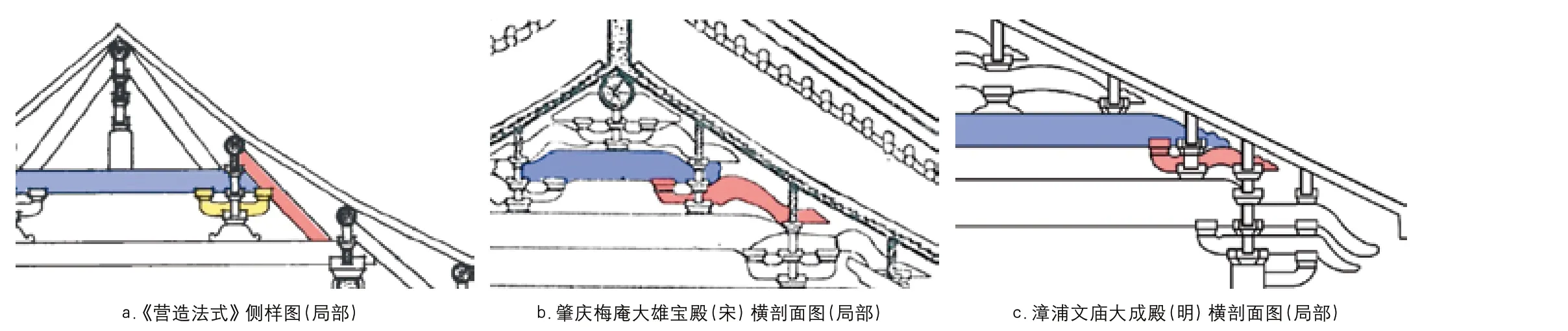

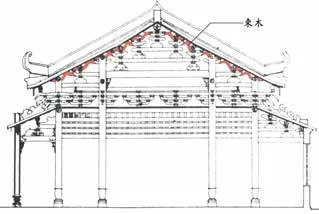

宋《营造法式》是北宋崇宁二年(1103 年)颁布于全国的营造技术法规,规定了官式建筑在用料、建筑比例、细节做法等方面的内容,在编修时吸收了大量的工匠经验[1]。该书记载的殿阁、厅堂木构架均设置了具有稳定梁架作用的叉手和托脚(图1)。梁思成、陈明达、潘谷西等前辈学者曾对叉手和托脚做出解释,指出二者是梁架中的斜向构件,在结构机能、源头流变等方面存在一定的差异。叉手位于平梁之上、脊槫两侧,托脚用于其他中、下平槫缝。宋以前叉手还用来直接承脊槫,无蜀柱;宋时脊下用蜀柱,槫与梁、蜀柱通过斗栱连接,叉手、托脚起到稳定结构的作用;明清檩条与梁通过桁椀直接联系,无需用叉手、托脚辅助支撑,因而逐渐消失[2](图2a、2b)。

图1: 叉手、托脚在《营造法式》殿堂、厅堂式梁架中的位置分布示意图

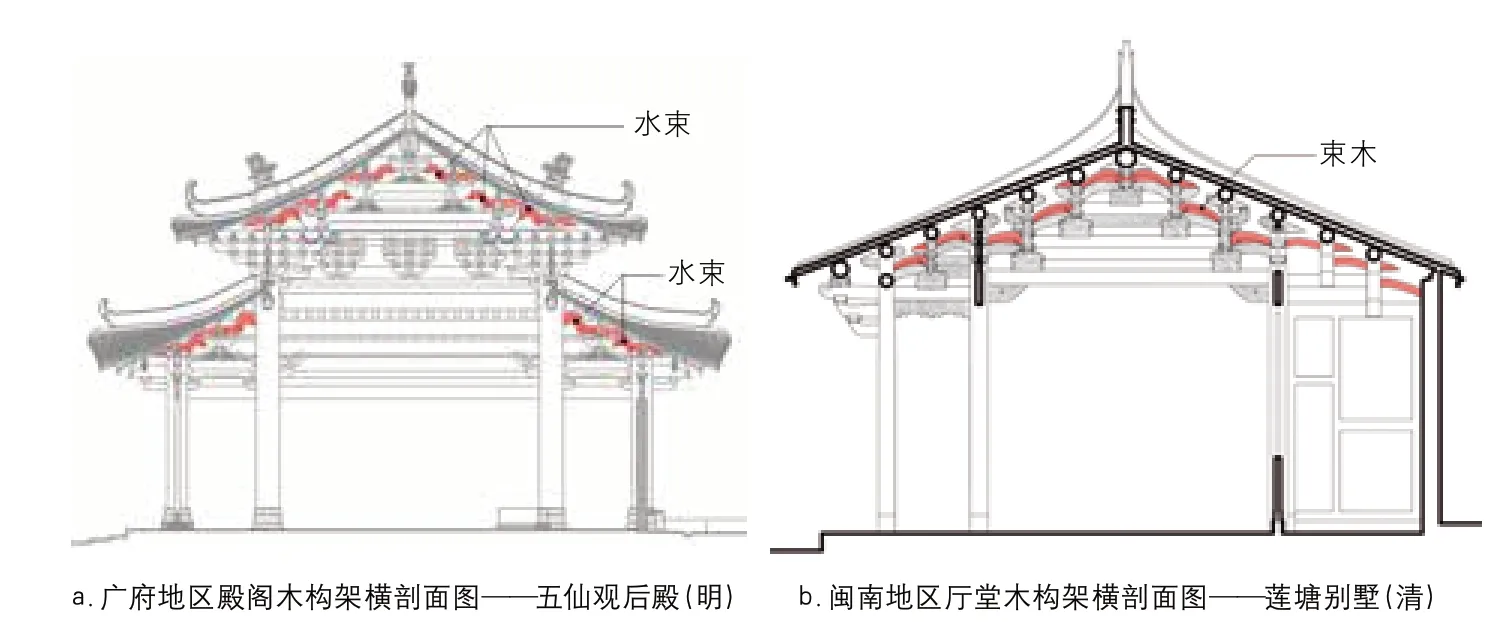

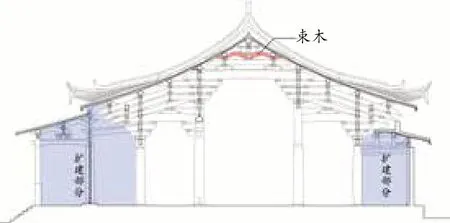

在地理空间上具有连续性的闽南、潮汕、广府地区(以下简称“闽粤地区”)的木构架,不仅与北方官式建筑存在一定的关联,在构架样式、构件搭接关系上也形成了独具特色的地方风格。从目前留存的建筑实例来看,该地宋至明清时期的木构架在《营造法式》所记叉手、托脚的部位存有一种曲形木构件,称为“束木”或“水束”[3](图2c、2d,图3a、3b)。

图2: 宋、清槫(檩)类构件与周边节点关系对比示意图(横剖面图局部)

图3: 明清闽粤地区木构架束木、水束位置分布图

从槫及其周边构件的节点关系上看,《营造法式》中的厅堂式构架仍保留了较为典型的穿斗式结构特征,可视为木柱上部以若干分解后的小型构件(斗、栱等)代替柱头承槫。闽粤地区盛行的插梁式[4]构架在相同节点处与《营造法式》记录的上述做法相似,称为“叠斗式”[5]。无论是《营造法式》木构架中的梁头穿过斗栱,与托脚相连,还是闽粤地区的梁头与束木相连,束木与叉手、托脚在构件位置、构造关系上似乎都存在着一定的关联(见图2a、2c、2d)。目前学界针对闽粤束木与《营造法式》的关系,提出了两种观点:①广府、潮汕地区的束木是叉手、托脚的地方表现形式[6];②闽南地区的束木源于劄牵[7]。基于以上认知,本文选取闽粤地区现存实例(图4),结合已有研究成果,从构件形制、位置分布、结构作用等方面,试析束木特点及其与叉手、托脚的关联,以期为南北地区木构技术的发展、构件演变、源流关系等相关研究提供参考。

图4: 本文所选闽粤地区现存实例分布示意简图[8]

二、束木的形制特征

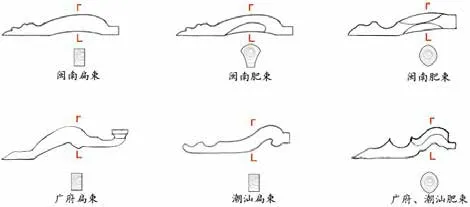

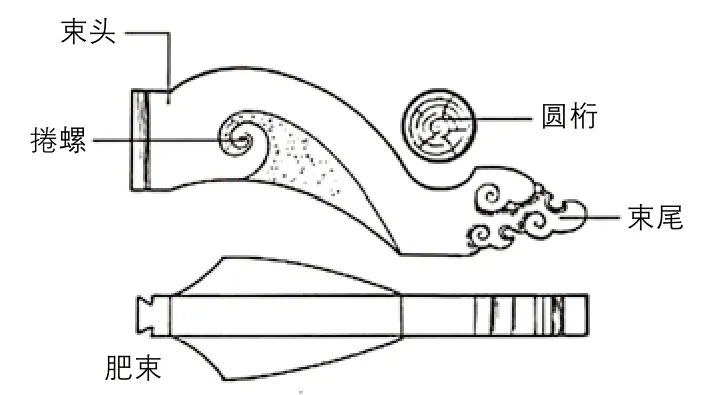

从外形上看,束木由束头、束身、束尾三部分组成,束身向上拱起,束尾与束身的交接处下凹承托上方檩条(图5)。

图5: 闽南、潮汕、广府束木样式图

李乾朗在《台湾古建筑图解事典》中指出束木是“具约束作用之材,头大尾小,是连接瓜柱与瓜柱之间的横向构材,上承楹梁,但它并不承担屋顶的重量,只负责牵制左右瓜柱,‘束’之造型简单有力,其断面上凸下凹,凹面通常绘以白色云纹”(图6)。曹春平在《闽南传统建筑》中依据构件断面形状,将束木分为扁束与肥束,并论述了二者的地区分布及工艺做法:“泉州、惠安、南安地区的束木比较扁平,束头与束尾高差较小,侧面不施卷杀,称‘扁束’,漳州、厦门地区的束木,弯度较大,呈弯弓形,侧面下半部抹斜呈月牙状,上半部突出呈琴面状,有的后端且做出螺旋曲线,当地这种束木称为‘肥束’‘肥屐’‘肥弯’……肥束与瓜筒一样,因形状呈弓曲状且断面变化,制作时费工费料。”[9]

图6: 台湾束木样式图

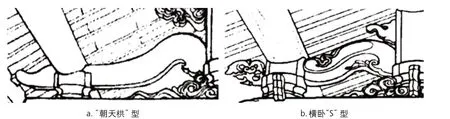

李哲扬在《潮州传统建筑大木构架》中指出束木是联系、牵制上下檩条的构件,并将潮州地区的束木分为“朝天栱”型、横卧“S”型两种[10](图7)。王平在《岭南广府传统大木构架研究》中对广府地区各时期束木进行梳理,归纳了不同时期的束木特征[11]。广府、潮汕地区的束木同样也存在扁束与肥束两种类型,但肥束样式比闽南更为多样,装饰更加精美。

图7: 潮州束木样式图

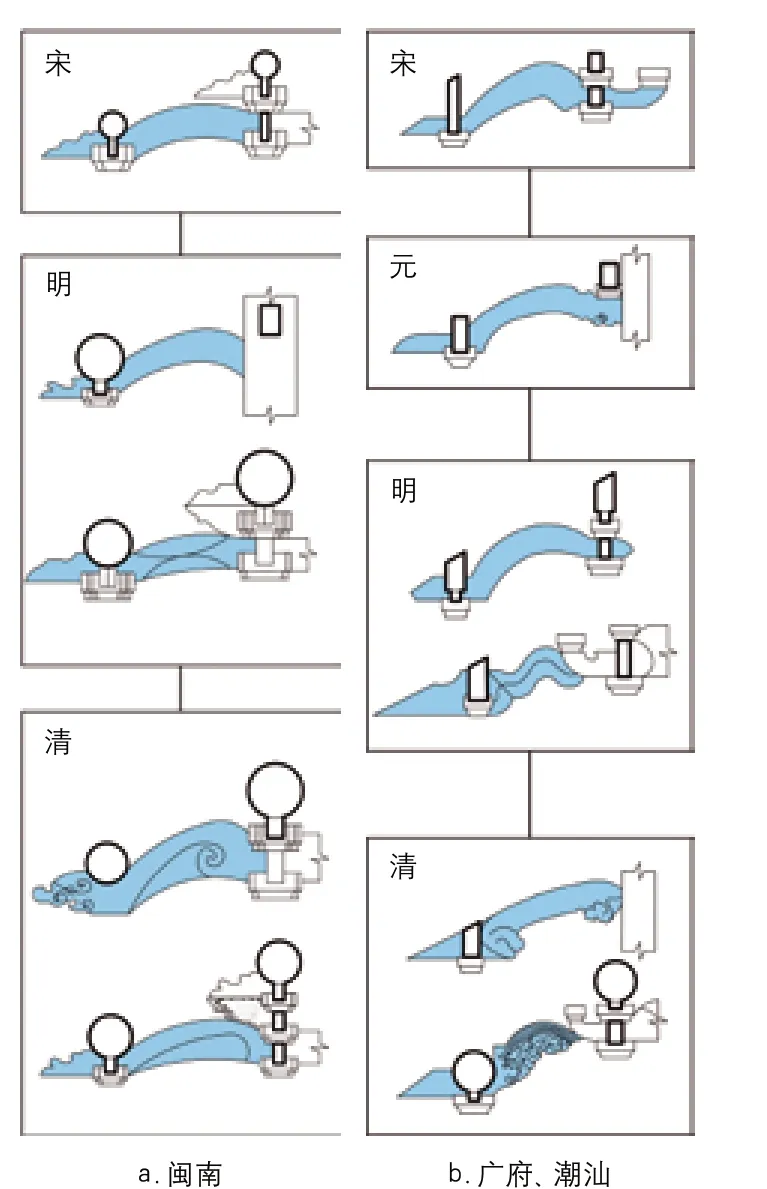

肥束与扁束在外观形制上略有不同,现已知闽粤两地早期束木案例均为扁束,更具穿斗构架中穿枋的特征。肥束出现年代较晚,是在扁束的基础上发展而来,最早的案例见于明代;此后,明清至近现代乃至新建的仿古建筑大量使用肥束,成为一大特色(图8)。关于肥束的产生,本文推测原因如下:为满足大跨度空间的要求,闽粤地区穿斗式在向插梁式木构架衍变的过程中,各类构件整体加粗加大,扁束受到建筑体量与结构受力的影响,也随之具备了梁类构件的特征,即增大构件断面,从扁矩形变成了扇形、圆鼓形,增强了抗拉性和抗剪性,提升了插梁式构架的整体稳定性。虽然从外观上看,肥束与《营造法式》中的劄牵有相似之处,如长均为一椽栿,由头、身、尾三部分构成,施卷杀作圆势,底部上凹,两侧作斜项,但从二者的位置分布和结构作用来看,仍不属于同类构件。

图8: 束木样式断代示意图

三、束木的位置分布及结构作用

1.位置分布

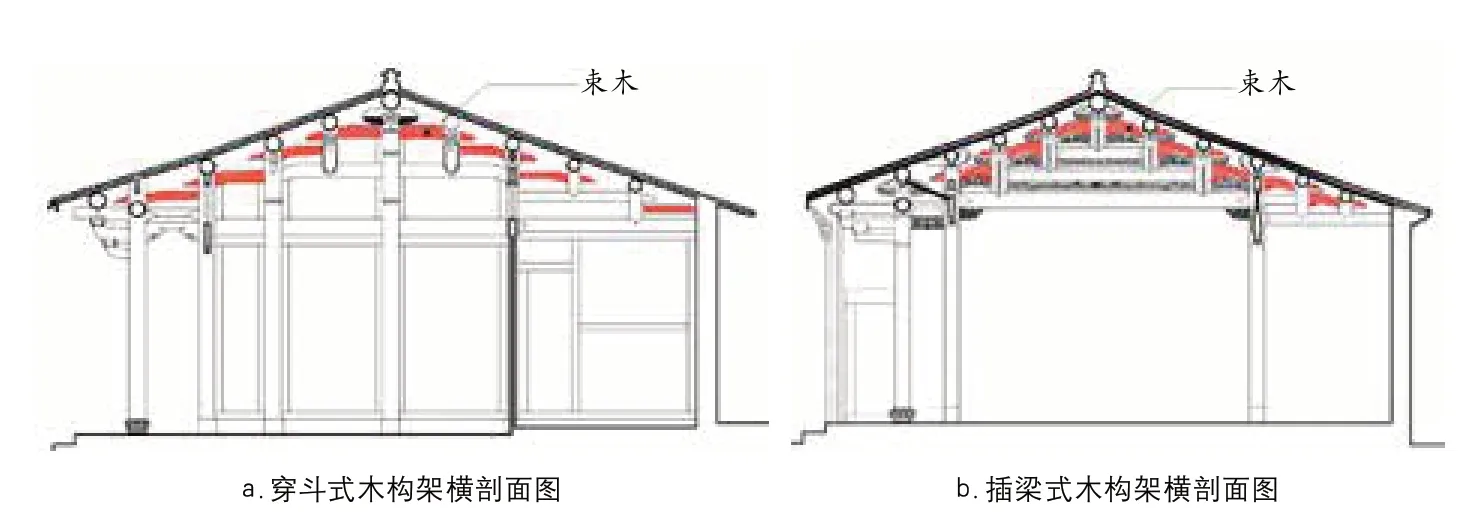

闽粤地区的传统建筑不仅大量使用穿斗式构架(图9a),还常用一种介于抬梁与穿斗之间的插梁式木构架(图9b),均设有束木。在插梁式木构架中,束木可以看成是梁头的延伸,与横纵向构件穿插组合,并向下连接了下一步架的檩条,起到了重要的联系作用,体现了穿斗式构架的遗风。因此,束木或可视为穿斗式向插梁式转变过程中留存的构件。

图9: “穿斗式”“插梁式” 木构架中束木位置分布图

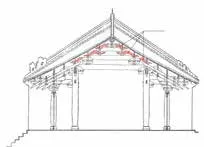

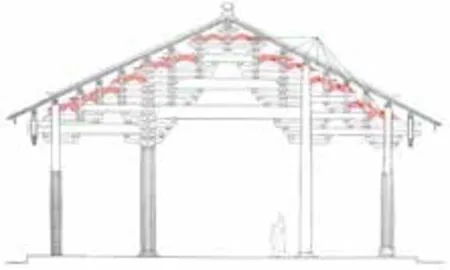

在闽粤地区现存7 栋五代至宋的早期木构遗存中,有4 栋存在束木构件[12]。其中,莆田元妙观三清殿[13]仅在平梁上方设置一对束木,所在位置与叉手相似(图10);肇庆梅庵大殿[14]平梁、四椽栿、六椽栿上均有束木,共计三对(图11),其中四椽栿上方的束木相当于是将丁头栱与托脚连做形成一个构件,在漳州漳浦明代建筑文庙大成殿也有类似做法。元妙观三清殿和梅庵大殿的束木均分布于内柱之间的梁栿上方,其原因或是檐柱上方已经设置了体量较大的铺作,铺作后尾与梁架组合可解决构架稳定性的问题,所以在檐柱与内柱之间的区域未设置束木。潮州开元寺天王殿[15]与泉州府文庙大成殿[16]束木设置数量则更多,分布于各槫之间,其所在位置与《营造法式》记载的叉手、托脚更为接近(图12、图13)。虽然因历史久远无法确证束木即为早期建筑的原始做法(存在后期添加的可能性),但从构架的整体性来看,束木起到了不可替代的结构拉结作用。宋以后,尤其是明清时期的闽粤古代建筑大量使用束木(图14、图15),显现出较为明显的地域特征。

图10: 莆田元妙观三清殿横剖面图(宋)

图11: 肇庆梅庵大雄宝殿横剖面图(宋)

图12: 潮州开元寺天王殿横剖面图(宋)

图13: 铺作(斗栱)与托脚、束木分布位置及搭接关系图

图14: 泉州真武庙大殿横剖面图(明)

图15: 肇庆德庆悦城龙母祖庙大殿横剖面图(清)

2.结构作用

北方地区早期木构架体量较大,因此常使用叉手、托脚等斜撑加强梁架的水平和竖向构件的联系,以实用为主,观感为辅,反映了当时梁架设计优先考虑结构受力的原则。元至明清的北方建筑用料及构件尺度逐渐减小,随着木作技术的提升,在无需设置叉手、托脚的情况下,也可以较好地保证梁架的稳定性,在视觉感受上也更加规整。闽粤地处沿海,台风频发,在穿斗式木构架的基础上,以束木连接和稳固梁架,逐渐成熟并固定于该地的木构架体系中,沿用至今,体现了闽粤地区木构技术朴素的实用观。

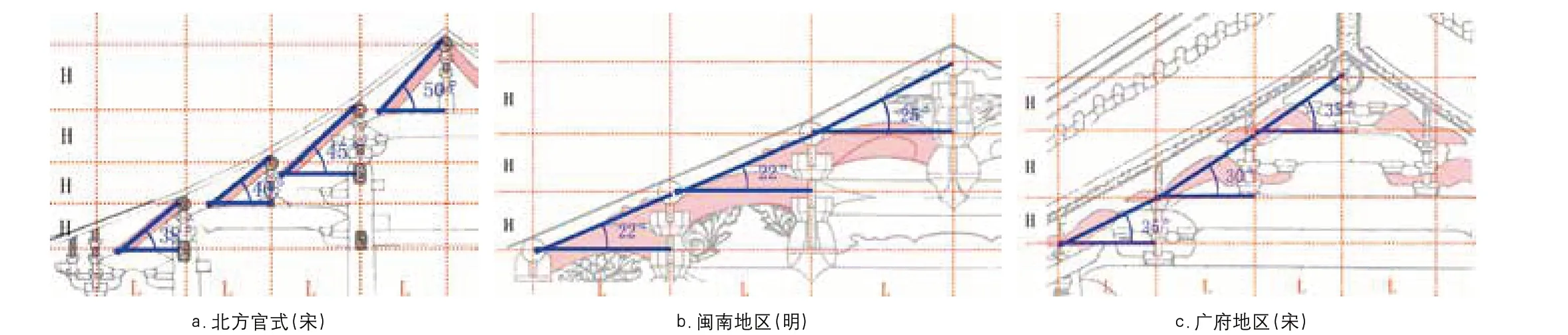

从力学的合理性上看,斜向支撑构件的角度范围宜在35°~55°间[17]。《营造法式》规定了不同类型建筑的架深、屋顶举折做法等,檐口至脊槫逐渐变陡,顺举折趋势斜置的叉手、托脚与梁栿的夹角也逐渐增大,但均在35°~55°范围内(图16a)。闽粤沿海地区屋面坡度大多在20°~35°间,较为平缓(图16b、16c),若采用直线形斜撑构件则无法发挥出最有效的结构作用,曲形束木可以更好地迎合本地屋面坡度,还可根据不同架深灵活调整构件曲度,有效地稳定檩条,并拉结了梁架。

图16: 叉手、托脚、束木与屋顶坡度、梁架的角度关系示意图

四、结语

南方沿海的木构建筑需要解决台风等自然灾害所带来的结构失衡等问题,更加追求梁架的整体性和稳定性。闽粤地区的束木在长期的历史进程中,发展演变出多种样式,稳定地传承了地方营造智慧,也体现了该地在建筑营造层面的务实观念,同时也因其丰富的外观形象,获得了良好的视觉效果,进一步提升了木构架整体的艺术价值。

束木与叉手、托脚虽然在外观上存在差异,但是位置分布相似,均起到了扶持檩类构件及牵制、稳定构架的结构作用,是至今闽粤地区仍留存古制的关键证据。因此,束木的使用反映了闽粤木构技术与《营造法式》以及北方早期古建筑的关联,二者在历史上很可能相互影响,又各自发展,自成体系。

刘敦桢曾指出:“建筑式样之演变,恒发轫于政治、文化中心,然后渐次推及边陲。惟当边远地带接受新式样时,必仍保留一部分甚至大部分旧时代之做法,二者互相糅合,而呈现新、旧杂沓之现象。”[18]不同地域的营造技术和构件的发展演变是一个复杂的过程,在实例遗存样本量不够充足的情况下,目前仍难以梳理相互之间的源流关系。而束木和叉手、托脚的存在,有可能是殊途同归的结果,也可能是优胜劣汰的选择。因此,在文化交流互鉴的认知基础上,对技术源流以及地域适应性展开深入分析,仍是中国传统木构技术研究中的重要探索方向。

注释

[1] 李明仲在《营造法式》“看详”部分有述:“……计三百五十七篇,共三千五百五十五条。内四十九篇,二百八十三条,系于经史等群书中检寻考究;至或制度与经传相合,或一物而数名各异,已于前项逐门看详立文外,其三百八篇,三千二百七十二条,系自来工作相传,并是经久可以行用之法。”

[2] 关于叉手、托脚的解释参见参考文献[2]:169;参考文献[3]:49,162;参考文献[4]:75.此外,近年来还有学者针对叉手、托脚等斜向构件展开了专项研究,进一步深化了认知,参见参考文献[5]:29-43.

[3] 闽南多称“束木”,潮汕、广府地区多称“水束”。以下除引文外,本文暂将闽粤地区此类构件统称为“束木”,以便阅读。

[4] 孙大章在《中国民居之美》中曾提出:“插梁架的特征就是檩条直接由柱(前后檐柱和瓜柱)来承托,而梁枋插在柱身上,是兼有穿斗和抬梁设计构思的一种构架方式。”参见参考文献[15]:261.

[5] 曹春平在《闽南传统建筑》中指出:“叠斗的产生,一是结构上的要求,即在原来金柱、瓜柱上段部位以层叠的斗代替,或者全用叠斗代替瓜筒,斗与斗之间再穿插层层枋木(横向的束木、束随,纵向的丁头栱、横枋等),可以防止柱头上榫卯过于集中而开裂。二是利于现场施工,叠斗由下而上层叠,可以现场组装。三是美观上的要求,叠斗往往只用于明间两缝,次间、梢间的相同位置则改用童柱,代替叠斗;或者于明间前檐轩下用叠斗,而前金柱以内,则用瓜柱;或者后金柱以前的厅堂空间施叠斗,进屏后的空间则用穿斗式构架。”参见参考文献[12]:45.

[6] 李哲扬在《潮州传统建筑大木构架》中指出:“水束是构架中上下桁之间联系牵制的一个构件,即是唐宋‘叉手’‘托脚’的一种变体和地方表现形式。”参见参考文献[8]:74.

[7] 《营造法式》记载的“劄牵”是长一椽的梁栿构件,多数位于乳栿上方或檐柱与内柱之间架深较小的位置,其梁头穿插斗栱,梁尾入柱,既起承接劄牵上方槫类构件竖向荷载的作用,也起承托、固定托脚的作用。曹春平在《闽南传统建筑》中提到:“束木由宋式的‘劄牵’演化而来……南宋人绘《文姬归汉图》绢本图册中的府第建筑大门及前厅山面梁架用月梁及弯状劄牵,表明这种弯形束木在南宋已经使用……这种弯状劄牵还远传日本,在唐样建筑中普遍使用曲形劄牵,日本称之为‘海老虹梁’。海老在日文中是虾的意思。日本古建筑中的这种束木,长度达一步架,可能源于古代的‘斜栿’。”李乾朗在《台湾古建筑图解事典》中提到:“束木……宋《营造法式》称劄牵,《清式营造则例》称作月梁,乃指其形弧如月。”参见参考文献[12]:66-67;参考文献[11]:86.

[8] 数据来源于参考文献[8]~[13]以及华侨大学建筑历史教研室测绘图。

[9] 束木的别称丰富多样,除上述研究提到的术语以外,闽南还有称作“束仔”“弯弓”“水尾”“弯插”“虾尾插”等;闽东称之为“烛”“付”,推测为“束”的方言发音。

[10] 李哲扬在《潮州传统建筑大木构架》中对这两种束木类型进行定义:“‘朝天栱’型,主要表现栱背向上的弯曲弧线;横卧‘S’型,表现为左右两端方向相反,但连接流畅连贯的螺旋造型,两端尺寸、弧度不一样,有分‘头尾’,靠近脊檩的为大头。”参见参考文献[8]:74.

[11] 王平在《岭南广府传统大木构架研究》对各时期束木特征进行总结:“广府殿堂建筑水束形状类似‘S’形,最早出现在宋肇庆梅庵大雄宝殿,形式古朴,素面雕花,水束尾部结合襻间斗栱的栱身,水束头部做成圆润的耍头状;随时代变化,广府殿堂建筑水束变化趋势如下:第一,水束束身逐渐出现装饰化和艺术性,逐渐出现雕花和装饰;第二,水束身逐渐出现凹曲线,水束的层次更加丰富,工艺更加精致;第三,明代以后,水束束身下部逐渐出现卷草纹卷瓣,水束头部逐渐变为三角形的耍头状;第四,水束由联系上下檩之间的联系构件,逐渐变为单一檩条的固定构件。早期水束与栱身结合,束尾兼做栱身;明代中期以后,水束逐渐与斗栱分离,不再做成一体,只是通过榫卯构造做法联系上层栱身。”参见参考文献[9]:220.

[12] 目前学界公认的长江以南沿海地区的五代、宋、元木构遗存共计12栋。其中,江苏2栋,为苏州玄妙观三清殿(北宋)、南通天宁寺大雄宝殿(北宋);浙江2栋,为宁波保国寺大雄宝殿(北宋)、武义延福寺大殿(元);福建4 栋,为福州华林寺大殿(五代至宋)、莆田元妙观三清殿大殿(北宋)、罗源陈太尉宫正殿(南宋)、泉州府文庙大成殿(南宋);广东4 栋,为肇庆梅庵大雄宝殿(北宋)、潮州开元寺天王殿(北宋)、广州光孝寺大雄宝殿(南宋)、德庆学宫大成殿(元)。其中,宁波保国寺大雄宝殿、金华武义延福寺大殿等也存在类似束木的曲形构件,或为江、浙、闽、粤等相邻地带早期木构的特色构件。

[13] 莆田元妙观三清殿始建于唐贞观二年(628 年),大中祥符八年(1015年)重建,明代从面阔三间、进深三间扩建至面阔七间、进深六间,并增建外檐,形成现有规模。从狭义上讲,莆田目前不属于闽南地区,但其紧邻泉州,历史上也曾受到闽南文化圈的影响,故本文将莆田元妙观三清殿也列为研究对象。

[14] 肇庆梅庵大殿始建于宋至道二年(996 年),面阔五间、进深三间,初为歇山顶,清末改建为硬山顶,殿内梁架、斗栱均留存宋代风格。

[15] 潮州开元寺天王殿始建于唐开元二十六年(738年),面阔十一间、进深四间,单檐歇山顶,历代皆有修缮,殿内梁架留存唐、宋风格。

[16] 泉州府文庙大成殿始建于唐开元末年,北宋多次迁建,南宋绍兴七年(1137年)重建,面阔七间、进深五间,重檐庑殿顶,殿内梁架留存宋代风格。

[17] 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第8.1.6条:“采用屈曲约束支撑时,宜采用人字支撑、成对布置的单斜杆支撑等形式,不应采用K 形或X形,支撑与柱的夹角宜在35°~55°之间。”

[18] 谢鸿权在《福建宋元建筑研究》中曾指出:“宋元时期的东亚建筑中,福建建筑是重要的技术源地。”参见参考文献[25]:138.