激进的回溯

——20 世纪60—70 年代乌托邦理念对当代地下空间发展的启示

朱渊

安德列亚·布兰茨(Andrea Branzi)[1](2001)认为,“激进的建筑,没有创造一种新的形式语言或者美学,而是一种新的途径,一种对于建筑的全新的批判力量”[2]。

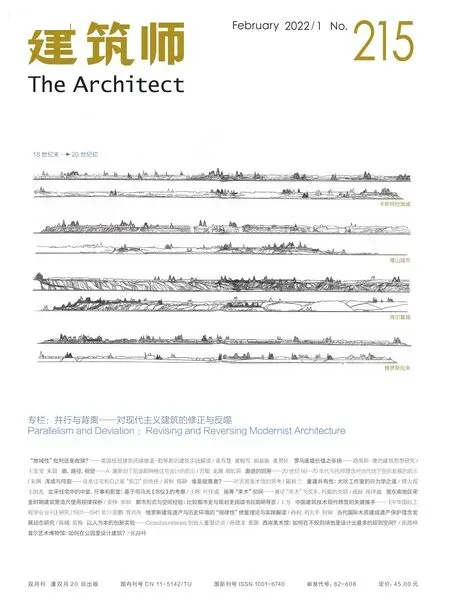

人类对于地下空间的探索与实践已久,并一直不断的迭代演进。当下,各领域已开始对地下1万米左右的空间,以不同的方式保持着各种好奇、研究和实践,并尝试在历史的发展中不断挖掘人类对于地球空间的探索潜力。回溯历史,我们会惊奇地发现,看似原始的方式,却呈现了对于当下城市发展的巨大启示力。就如当我们惊叹于7 世纪土耳其境内代林库尤(图1)地下城市——地下40 米、约20 层、居住2 万人的地下城市,以一种历史演进中空间与结构的复杂交错,为人类在地下生存的想象,提供了面向未来的启示样本。

图1: 代林库尤地下城市

如同历史已给我们带来的各种地下空间的实践奇迹,当我们聚焦现代主义20 世纪60—70 年代的各种乌托邦的城市理念,可明显感受到面向我们当下的未来,这些理念对于地上与地下系统性联动发展带来的具有启示性的想象与推动力。因此,本文试图立足当下,回溯过往特定时段激进的城市理念,讨论人类未来地下空间可以进一步生存与发展的可能性,尝试进一步关联性探索的全新认知领域。这些基于前人传统技艺或理想憧憬下的重组,将不断提示人们地下空间发展未来的广阔前景,激发知识重塑的叠合力量。

由此,如何面向一种基于过去和当下的未来?如何在回溯的基础上,突破壁垒,做到时代的传承?如何在突破中,迭代往复地在理想与现实之间交替上升……这些,成为在我们讨论地下空间中,可以进一步思考和回溯的重要起点。

现代主义初期,激进的乌托邦城市理念让我们不断感知,历史成了可以被批判的对象,而未来也成为历史重构的演进目标。因此,历史上看似激进的理念,却在时代的变迁下,面向某一个特别的领域的反思,如地下空间的探索中,若隐若现地呈现某种启示力量,也提供了可以被进一步正向推进或“错位”感知的可能性。当我们进一步讨论远古的地下空间,城市网络、结构技术之于近现代地下空间的发展,并进一步讨论历史如何能起到特殊引导性的同时,如何建立联系过去,探索未来的系统认知体系,将成为我们在探索地下空间如何发展的重要的思维起点。这种起点,也不断告诉我们如何从整体系统的建构入手,产生对于独立个体和其他“不相关”信息之间的关联机会。基于此,本文以一种映射参与性、空间结构化、同质异质性的切入尝试思考地下空间,并试图进一步地看待地下空间可以被“一体化”“异质化”以及被进一步发掘的时代意义。

一、回溯性建构

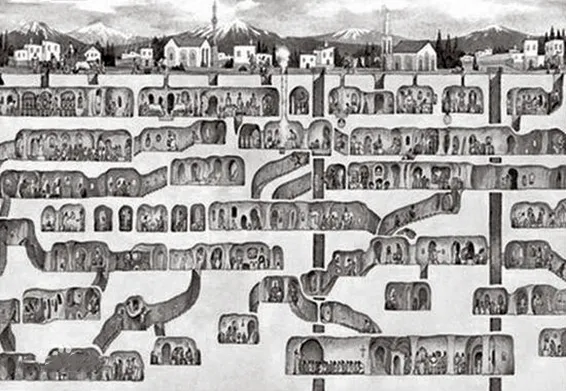

从旧石器时代开始,地下空间的利用,就已在全球的不同国家、地区、地貌中初现端倪。无论是亚洲竖穴式房屋作为人类栖居的聚集文化,还是欧洲的耶利哥(Jericho)古城的地下住宅,抑或古罗马城市马克西姆地下水道(图2),均让人们对地下空间产生了多维角色和使用价值的全面认知。

图2: 古罗马城市地下水道最大的一条截面达到了3.3米×4米,从古罗马城广场通往台伯河

当我们通过回溯聚焦于20 世纪60—70 年代的先锋理念,进而关联性谈论地下空间的发展,不难发现人们对于地下空间的利用,在源于避祸、储藏、生活、建造等不同的基本需求的同时,逐步形成了应对不同尺度、深度、规模的综合价值。对于人们的基本生活来说,地下空间的利用犹如一种对于生存空间的全新探索与定义,从空间补给、安全预防、基础设施、物理性能和军事需求等方面,建构了另一种理想的“乌托邦”城市。这种城市的建构,延续传统地面建造的思维,却又突破了对于地面建造无法面对的各种问题,而形成了对于另一种生活与社会秩序的体验和建构。

回溯不同历史阶段,人类在对生活空间拓展夙求的基础上,探寻了另一种城市社会的营建法则,并从一种基本的原型出发,思考统一与差异、系统性与独立性、现实性与理想主义之间场所的重塑意义和面对未来的可塑性,以此实现在时间变迁、技术发展和文化传承中,体现面向未来的突破,继而实现不同时代对于地下空间以及与其关联系统的整体价值判断与重新定位。

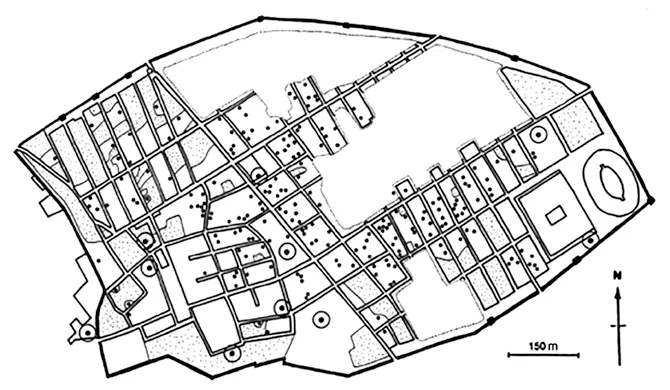

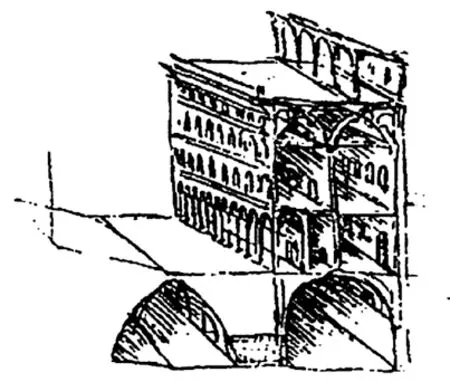

1966 开始,Archizoom 提出的”No-Stop City”城市概念(图3)表达了“既无市中心,也无郊区”的城市概念。整座城市存在于工厂、超市和大型停车场等城市需求之间,均质而弹性共享各种均质空间。在此,所有的建筑物都被替换成可居、可变、可生长的家具。这种对建筑定义层面提出的无中心均衡性理念,不仅影响了地上城市的发展模式,也同样对地下空间与城市空间整合下三维城市的原始属性,即一种无差别、无中心化的空间构想,产生了的巨大影响。对这种均质空间领域的探索,形成两种不同的思维方式:其一,作为另一种独立均质的空间类型,引导了可以被独立探索、开发和使用的领域;其二,则是在区分并同时弱化地上与地下的基础上,形成可以被万物联通的未知体系,一种可以被进一步引导的多维空间系统。

图3: Archizoom提出新型城市概念“No-Stop City”

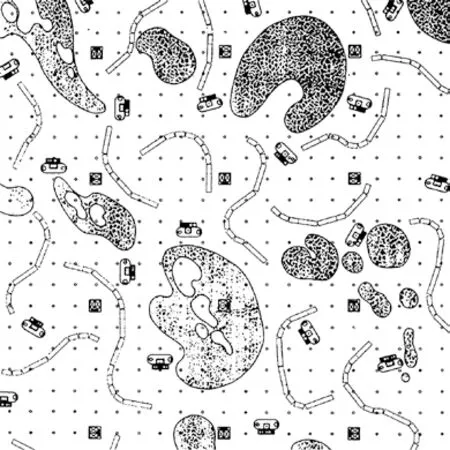

在这种思维方式的引导下,从传统空间的使用到一种具有针对性的批判性反思,决定了在乌托邦语境下理想生活方式的重新思索与突破性探索,而这种探索,超越了对于局部空间领域的思考,形成一种全局启动的整体建构,即在现实的语境下,从传统到理想再回到现实的循环追溯。这种追溯让我们有机会重新在时间的线索中,找寻可以被进一步重叠和深度融合的空间模式(图4),体现了在不同的时间段对过去的理解与阐释。这些不断反复的回溯,也将针对各阶段可以被反复提及和重新思考的要素,寻求过去的历史和作为未来历史的当下进行碰撞的可能性。在此,对于地下空间的回溯意义,体现了在历史中可以被进一步多元呈现的重组。本文希望通过一种对于回溯力量的追问,进一步反思与地下空间相关或看似不相关联的延展意义。

图4: 从传统到未来的循环回溯的解析模型

二、映射的参与性

我们从达·芬奇的人车立体交通分流设想(图5)不难看出,地下空间是人们长久以来持续关注的领域,从空间、结构、使用的方式上,地上空间的使用模式带动了对地下空间使用的进一步推进,也使地下空间在发展中呈现另一种感知的差异性。

图5: 达·芬奇的人车立体交通分流设想

现代主义初期,技术的发展和城市基础设施的建设,让人们对城市未来充满憧憬。研究者们对建筑的认知逐渐从独立房屋向城市化建筑的系统建构与演变,包括了各种与基础设施结合下的城市设想,街道与建筑、地上与地下、商业与居住等不同要素之间的交织与融合,以及由此带来的与固有领域界限的交叉与模糊。可见,对地下空间的角色、意义与发展方向的推动性反思,在现代主义初期逐渐展开,城市与建筑之间的相互映射,成为可以被不断反思的起点。而正是这种地上与地下相互映射观念的时代传递,让地下空间成为可以进一步进行循环认知而不断以不同的方式接近大众生活的发展领域。因此,对于地下空间认识的主动参与性,带来了人们对于城市空间协同共建和正向发展的意识性拓展。

作为一种地上映射于地下的整体空间维度,对于地下空间思考,很难脱离于整体的城市空间独立呈现。缺失了地上维度的地下空间塑造,使地下空间系统原本可以相互依托具备合力的系统建构,成为单向度的空间讨论,从而丧失对于系统结构的思维基础。因此,地下空间系统成为人们生活领域同步映射的延伸。地上与地下空间的协同发展,将有助于提升空间的集约性、人们的主动参与性,以及由此带来的生活特殊的体验性,同时,也将为城市服务模式、技术的更新、空间性能的优化,以及城市文化的推进带来综合效应和整体能动性。这将有助于将人类大量性日常活动进一步自然扩展于另一种可被预期的日常空间中,由此强化系统的整体建构。

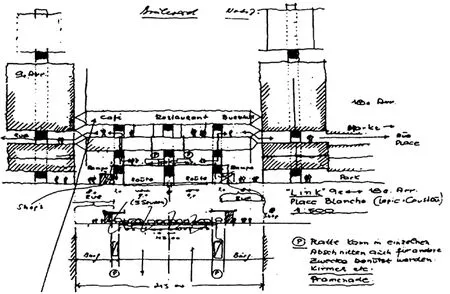

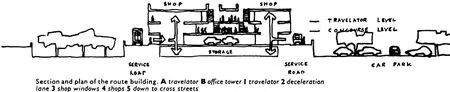

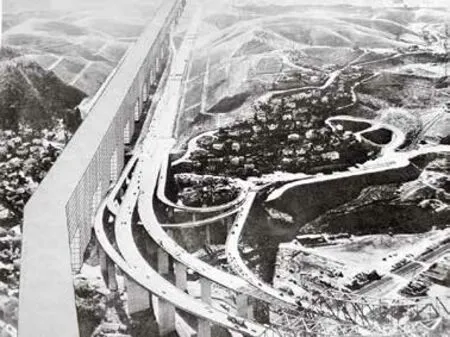

可见,当人们对于地下空间的认知形成强烈的使用需求,无论是一种关联性上下的应对或是一种看似完全非关联的独立整合,均体现了基于人类社会延续与参与的直接意义。从班汉姆在《巨构基础设施》(Megastrucuture)中讨论的立体城市开始(图6),即让一种浮动于地平线的城市巨构进入人们讨论城市结构的话语,这也让地下空间在城市发展中,逐渐成为与地上空间浑然一体的立体系统。这种基础设施的流动性介入,让地下空间逐渐成为城市正常运行和人们日常生活不可分割的基本组成部分。我们从20 世纪的人们对城市基础设施的设想(图7)可以看出,快与慢、街道与建筑、商业与交通等之间,已经逐渐在整体的融合中,呈现了进一步充分整合的趋势。这种整合,在水平向延展的基础上,进一步强调了垂直向的发展和在此基础上的均质性,而非差异性(图8)。这种垂直的意义,更进一步体现了地上与地下之间紧密关联的强烈诉求和美好愿景,也突出了对于街道与建筑用地之间的模糊界定,形成城市复合生长的微观驱动。同时,这也强调了在人们复合行为的介入下,形成的物质性、空间性、流动性与参与性并举下的空间映射整体,让行为引导下的流动属性成为串联地上与地下整体系统的重要载体。

图6: 班汉姆的《巨构基础设施》

图7: 现代主义基础设施的设想——林荫大道建筑,1975年

图8: 基础设施与地下空间之间的垂直联系,高速与低速系统的叠加

基于此,让我们在各种地下空间的去地下化实践中,看到了地下空间的参与性带来的相互映射的关联意义。这种参与性,在客观要素(如空间、光线以及行为等)之间相互对流的基础上,结合各种生活和行为的引导,引发对地下空间去地下化的主导意识。可见,从某种程度上,地下空间的映射与塑造,在地上与地下之间界面逐渐模糊的基础上,以一种动态变化的地表厚度,成为可以被相互融入的综合间层。这种综合间层领域也在地上与地下的相互映射下,成为具有厚度差异的城市粘结剂,这让未来城市以一种垂直发展的驱动,引导三维空间的全新构建。

三、显隐的结构性

在地上与地下空间相互映射的基础上,空间的结构化强调了整体的系统认知,以及整体和局部协同的关联属性。这种结构化的意义,并非僵化约束的结构体系,而是对显性与隐性系统主动性架构思维的引入。例如,在将城市复合功能(并非单一功能)和生活系统融入传统认知中消极的地下领域的同时,地下空间参与性的强化让人们具有非地下的心理感知,从而形成结构化引导的感知性认同,并由此建构地下空间的整体体系、框架、系统与其内在运行方式之间的网络化编织,并形成整体与局部、持久与短暂、确定与不确定性之间的特定关联。这有助于在面对结构主义理性秩序的同时,重新思考结构性的影响、制约和驱动力。

此外,在地下空间的基本组织要素,如物理结构——交通核、设备管廊、停车等要素的介入下,如何进一步考虑其他城市要素在全新城市秩序运行中的影响,决定了对于地下空间结构重组的特定诉求。例如,地下街道的层级化三维编织重组,不同历史遗迹的联动保护,交通站点不同维度的全新介入、地下商业系统的氛围营造等,让城市地下空间在各种特色诉求的“制约”下,形成特定的“制约性”结构网络。因此,一种隐性的网络,增加了感性与理性整合下的系统建构,形成在有机、整体的美学秩序中特定的结构组织逻辑。

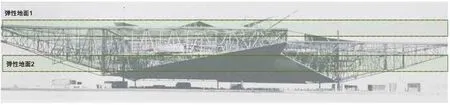

空间的隐性结构特性,不仅一定程度上决定了城市空间整体结构运行方式,也影响了未来城市空间系统的弹性变化,并进一步创造了城市生活方式的基底结构。这种弹性的意义,一方面承载了对于开放性结构空间的基本需求,另一方面也更具体地提出了对于具有间层性的“弹性地面”的思考,即在对于地下空间模糊感知的基础上,形成的对于地上与地下分隔界面的多义弹性的理解,进而引发对于地下空间的多维感知。我们从对康斯坦特的“新巴比伦”城市体系中弹性地面的重新定义可以看出(图9),“弹性地面”在承载了对于具有“厚度”的地面层的重新理解基础上,带来了对城市体系理解下的意义转化。在此,如果我们将这种“厚度”理解为在地平面弹性调整变化下的一种弹性区间的可能性,以及由此带来的对于地上与地下空间动态过渡(in-between)区域的定义,则可进一步创造一种介乎于地上与地下之间,进行空间关联的全新领域,并能从感知、体验、互动等层面形成城市空间的全新活力。

图9: 从康斯坦特的“新巴比伦”看城市体系和地下界面的重新定义和两种可能性状态,不同的弹性地面标高的定义,将带来不同的城市结构的可能

此外,我们还可以从奥地利1960 年代的“Graz-Ragnitz project,1963—1969”(Graz architect,Domenig,Huth,Hafner,etc.)

理念中看出(图10),城市空间结构的建立,不仅需要考虑与城市街道等要素的介入方式,也需要讨论对于统一规则下城市空间秩序的多样性与可变性[3]。在此,一种不断结构化生长,多层面外向性交接,以及多功能适应的“动态演进建筑”(Buildingin-becoming)逐渐整合为一种集合的秩序(the principle of collective)。这在各种要素的整合下成为全新的集合体,即一种可以让城市空间分层认知、分段深入、分片整合、分步发展的重要载体。这种秩序的整合,将逐渐转化为地上与地下空间互动和多层级开放的基本体系。在此基础上可以被进一步共识认知的,不仅是一种秩序的建立,还是一种未完成和开放的美学共识(the aesthetic of incompleteness),并由此指向特定的空间、结构与运行秩序下的整体的开放意义。这种秩序也进一步体现于Archigram 在1962—1964 年关于“插件城市”(plug-in city)中信息化巨构城市(megestructure city)的模型系统中(图11)。这是在超越了纯粹结构意义的基础上,强化信息系统的城市结构。这种半个多世纪前关于智慧城市(Archigram 称其为computer city)的思考,涵盖了各种传感体系对于城市互动关联下的系统建构的方式,也进一步体现了城市交互在成为城市结构的重要作用和呈现方式。这也在地上与地下连为一体的整体体系中,形成了在城市的差异下可以被不断转化的重要基底。这些智慧与信息化的基底,最终回归于生活化的复合城市结构,带来了人们对城市复杂与互动结构认知的重要意义。于是,地下的未知屏障在信息网络和能源的运动方式中,形成了动态的空间组织与控制体系。这在控制论体系中的控制、反馈、回应的系列流程下,形成了各种不同要素的交汇,从而体现了从最优控制,到前馈控制、模糊控制以及系统控制之间的重要互动关系。

图11: Archigram提出的computer city 模型

因此,这种信息化的地下空间的碎片化重组,在系统性关联的前提下,建立了全新秩序。这在城市发展渐进的更新过程和不断的信息拼贴中,形成了无法预知却可以被全新认知的动态意义。这如同柯布西耶在绘画中(图12),在看似不相关要素之间的嫁接中,建立相互之间的潜在联系,使其内在的主体属性,成为系统架构的主要依据。可见,空间的结构化带来了对于空间认知的另一种系统性的认知途径,这是在物质结构与运行结构结合下整体系统的重塑过程。在此,地下空间体系,在具有一定物理特殊性的同时,也因为对于地面空间的映射,使其特定物理属性与局限逐渐弱化,并在各种媒介、技术、方法的基础上,呈现了对于可延展整体结构的全新思考,而这种整体性,在一种显隐结构的互动下,成为可以在空间参与的引导层面,逐渐进行物质性转化的重要媒介。

图12: 勒·柯布西耶的绘画

四、同源的异质性

对于地下空间的回溯性反思,还体现于对其特定的空间价值、集体价值和道德价值的逐渐呈现,地下空间的价值在历史、文化、技术、效率、体验等各种要素动态关联的整体建构中逐渐清晰,并在体验的介入下形成可以被不断拓展的异质特性。其中,城市综合干预基础上的个人化、非教条、不可简化,以及由此产生的富有隐喻、复杂性和片段性的地下交通景观、社会景观和工业景观的整合,激发了具有参与度与可感知度的具体呈现。这种异质属性的介入,提升了地下空间在超越了技术范畴下多重属性的复合意义。这种源自社会同构属性下的异质性的自然呈现,让人们逐渐反思以异质的主动思维探索城市空间与结构发展的可能性。而这种可能,也带动了对于地下空间的思考与延续。

“超级工作室”(Superstudio)在“连续的纪念性”[4]的作品(图13)中,希望以全新体系的另一种异质方式,融入当下城市的形态结构体系,以此应对空间观念的缺失,并展示和协调另一种空间的模式呈现。在此,异质性在城市中体现出一种巨构的流动性,在不同的城市中蜿蜒,并在与老城之间的并置中,保持传统的一致性。库哈斯的“大逃亡”(图14),则可认为在异质的空间体系中指向具有特殊社会意义的城市原型的思考。如果我们将这种特定的“异托邦”想象,融入对于地下空间的思考,则将对其空间意义的拓展呈现特殊范式的独立反思。这也如同超级工作室的《十二座理想之城》(The Twelve Ideal Cities,1971 年),同时代以不同的主题呈现了城市社会与空间的发展模式。这种应对不同人类生活情境创造的城市空间模型,从侧面让我们对地下空间独立而有关联的发展方向带来启示式的介入方式。

图13: “超级工作室”(Superstudio)在“连续的纪念性”作品

图14: 库哈斯的“大逃亡”中的异质性产生的干预性认知

此外,Archigram 的理念也非常直观地表达了可以被转译的城市传统结构。其中,彼得·库克(Peter Cook)的“插件城市”(Plug-in city)打破了“建筑必须永固,城市必须在地(localized)”的观念,要把建筑和城市从地理的禁锢中释放出来;而隆·赫伦(Ron Herron)的《行走城市》(The Walking City,1964 年)则彻底打破了禁锢型的城市概念,其虽然保留了城市传统的围合概念,却建立了动态变化的机制,并在试图打破空间固化的基础上,呈现可以被不断开放的适应性。因此,相关地下空间的地理学意义,似乎也在建筑和城市的观念被打破的过程中,隐隐产生了面向未来的动态意义。因此,地下空间的建设以固态方式承载了独立而又与地面整合的城市流动性,并逐渐转化为流动本体和承载体系结合下城市的发展开启,这也成为在地下空间中可以被进一步思考与开启的特殊维度。

可见,地下空间的发展,仿佛具有与基础设施和空间乌托邦同样的异质性,即以一种“外来物”的策略,在保持基本独立地块配套的基础上,经历结构性的系统关联与建构,并形成具有独立价值的空间领域。这种介入,也以一种局部或整体系统的范式,和某种“强行”的干预属性,带来具有同质而弹性的整合模式。这种同源属性的整合系统,以适度的策略,结合弹性的整合,形成同质属性的主动参与和异质属性被动整合的不同途径,并试图在自然物和人造物相互介入的基础上,创造一种全新建构的集体记忆。

因此,我们通过对另一种空间的感知,呈现了对于特定的地下景观、空间自治和组织运行的异样感知。这是在可视与不可视、外在感知与内在体验之间转化的评判准则。因此,当我们在历史的激进理念下,重新看待当下地下空间与城市体系之间可能的映射关系,以及具有某种显性与隐性的结构性系统,我们仿佛可以进一步设想其具有某种熟悉而异质的地下景象(或景观)存在的可能,一种可以在整体或局部的切入中,形成的某种特定情境的呈现方式。

五、结语

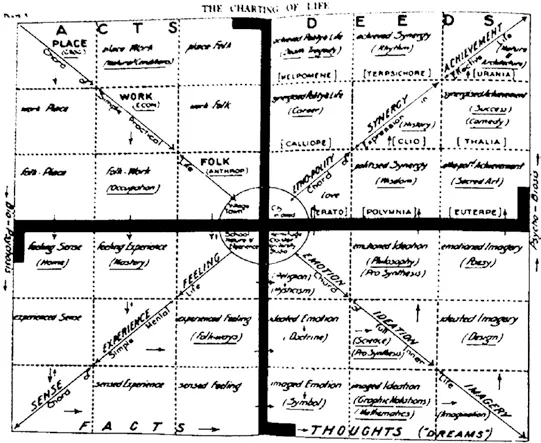

通过回溯20 世纪60—70 年代先锋理念,反思当下城市地下空间的发展,从适度跨越和信息嫁接的角度来看,这是一种非个人化、非教条、非简化性的过程,也是富有隐喻、复杂性、片段性的特征领域。这种反思尝试对于地下空间价值属性的探索带来进一步的突破。同时,这也是对“弹性地面”的可参与和可感知的进一步思考与应用的思维基础。我们从康斯坦特的新巴比伦可以得出,空中的地面已经在提示我们传统界面意义的逐渐消失,这在流动(flux)、秩序(order)、期待(desire)、快乐(pleasure)和动态和谐(dynamic harmony)的发展中,形成了对于全新秩序建立下意义的重新反思。这不仅是一种空间的反思,也是在人的行为引导中,对于特定地下行为理解下地下空间的地面性拓展,或可认为是在消除地下感之后,地下行为引导和重新建构过程。这如同盖迪斯的图示中对行为的理解(图15),即从行为(acts)开始,经过事实(facts)的认知(thought),再转向对行为(deeds)思考的转化,其间形成在三维螺旋上升中投影于二维的认知模式。也如同当我们思考某一个特定领域(如地下空间)的时候,在独立呈现和复合重构等方式下所能呈现的多义力量,以及由此带来了另一种喧嚣下“安静”的反思。这让我们可以在回溯历史,探索面向未来具有隐喻“元”意义的实践性中,具有主动参与性的空间映射,一种结构化的空间系统与智慧引导,一种地下空间形态的异质性重塑。

图15: 盖迪斯的图示“生命符号”(the Notation of Life)

注释

[1] 意大利先锋派小组Archizoom Associati 创始人。

[2] Radical architecture has not produced any new formal vocabulary or aesthetics,but rather a new approach,a new critical energy in architecture.

[3] 1969 年Eilfried Huth和Günther Domenig 赢得了在Cannes的城市建筑设计竞赛。这个理念在1963年的奥地利Ragnitz 城市即开始发展。其特点在巨构城市的基础上体现了可以无限生长的城市结构。

[4] “The Continuous Monument series”(1969 年)作品中讨论的问题。