当代资本主义不平等问题的根源及其影响

【摘要】20世纪80年代以后,资本主义的不平等问题日益加剧,主要表现为各国普遍的收入和财富分配日趋严重的两极分化,以及严重的贫困问题。全球化进程中的资本权力扩张以及与技术的变化相关的“技能溢价”影响到了收入和财富分配的两极分化。与此同时,国家一系列迎合市场却弱化传统社会保护机制的政策方式进一步助推了社会的两极分化。此外,劳动组织尤其是工会的衰退直接影响了工人在收入分配中的议价能力。不平等问题直接冲击了西方主流价值观,对社会经济的发展产生了消极影响,它尤其侵蚀了既有的民主秩序,助推了政治极化现象。

【关键词】资本主义 不平等 新自由主义

【中图分类号】D033.3 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.09.002

不平等问题是伴随资本主义历史发展始终的问题。尽管战后资本主义的不平等问题一度出现缓和趋向,但20世纪80年代以后,不平等的日益扩大以及日趋严重的两极分化已经成为了当代资本主义的一个时代特征。20、21世纪之交,资本主义的不平等问题已经引起了主流学界的激烈讨论,2013年法国经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)的《21世纪资本论》(Capital in the Twenty-First Century)进一步推高了相关讨论。日趋严重的不平等问题是当代资本主义社会经济发展的多种进程的产物,它尤其与各国的政策导向密不可分。

当代资本主义国家的不平等加剧趋势

根据联合国的定义,不平等是指人们在地位、权利和机会方面的不平等状态。它尤其表现为一种“经济不平等”,意指“经济变量在集体中的个人之间、人的群体之间或国家之间的分布状况”。[1]在有关不平等的讨论中,社会学者一般将众多的不平等现象归为两类,或者说强调两种类型的不平等:一类是各个物质层面的结果不平等,如收入和财富水平、教育程度、健康状况等;另一类则是个人潜在选择机会的不平等,包括就业或教育机会的不平等。虽然不同领域的学者对不平等有各自不同的关注点,如政治学家往往强调政治权利、社会不平等以及声望和地位的不平等,而经济学家往往更为强调收入、财富或消费的不平等,但收入或财富的不平等往往是人们衡量不平等的最主要指标。

收入和财富不平等扩大的趋势。美国学者丹尼斯·吉尔伯特在分析战后美国社会变化时,曾经把战后四分之一世纪称为共享繁荣的时代,而这一时代在20世纪70年代突然中断,于是,他将70年代初以来的时代称为“不平等增长的时代”。[2]这一特点大抵也反映了整个发达资本主义国家、包括西欧国家的社会变化特征,尽管后者(欧洲)由于其特定的社会发展模式,社会两极分化的程度不及美国。然而,大量的事实说明,进入21世纪后,发达资本主义国家的这种不平等和两极分化的形势在日趋加剧。

人们一般用高收入群体(如收入顶层1%或10%)和低收入群体在收入和财富中的比值变化来表示收入的不平等状况。图1显示了过去一个世纪美国、欧洲、日本收入前10%人口占国民收入的比重变化,它在印证吉尔伯特的上述结论的同时,更突出表现了20世纪70年代以后发达资本主义国家不平等持续扩大的总体趋势。图1显示,20世纪80年代左右,美欧日三大发达资本主义经济体收入不平等显著扩大,反映为高收入和资本收入都在急剧上升。2016年,顶层10%人口的收入占社会总收入的比重在欧洲已达37%,美国为47%。[3]而来自国际货币基金组织的相关报告显示,在大多数发達经济体,收入不平等的加剧主要是由前10%的收入份额不断增长所驱动的。[4]

比之于收入的不平等,发达资本主义国家中的财富(家庭储蓄、房屋净值、投资和债务的总和)不平等现象更为严重。欧美国家收入顶层1%人口和底层90%人口的财富分配结构变化显示,1980~2010年间各国顶层1%人口的财富比重都有不同程度的增长,而底层90%人口的财富比重则均出现相应下降。根据经合组织相关分析报告,截至2021年7月,在经合组织国家,平均而言,最富有的10%家庭拥有超过一半的家庭财富,这一比例自2010年以来在约三分之二的国家有所增长。而在另一端,财富分配底部一半的家庭拥有很少的净财富。在经合组织的大多数国家,处于财富分布下半部分的家庭几乎没有净财富。2018年前后,在整个经合组织,私人净财富最低的40%家庭平均只拥有家庭总财富的3%。在一些国家,这些家庭的净财富甚至显示为负值,这意味着其债务超过了其资产总值。2018年前后,近十分之一的低收入家庭过度负债。相反,财富高度集中在顶层。超过一半(52%)的财富“馅饼”由最富有的10%家庭持有。2018年前后,美国最富有的10%家庭拥有接近80%的总财富。在奥地利、智利、爱沙尼亚、丹麦、德国和荷兰,最顶层10%家庭的财富份额超过55%。此外,净财富水平的增长非常不均衡。平均而言,前10%人群的财富水平在2021年之前十年中实际增长了13%,而其下面的50%人群的财富水平则增长了6%。但同一时期底层40%人群的平均财富缩水超过12%。这导致贫富差距扩大,最富有的10%家庭的财富份额增加,而剩下的90%家庭的财富份额则下降。[5]

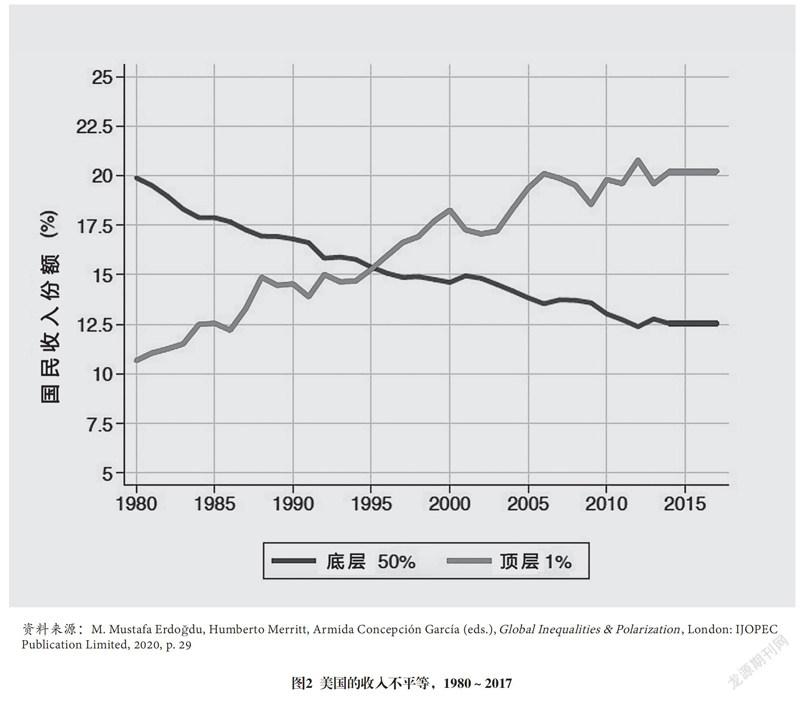

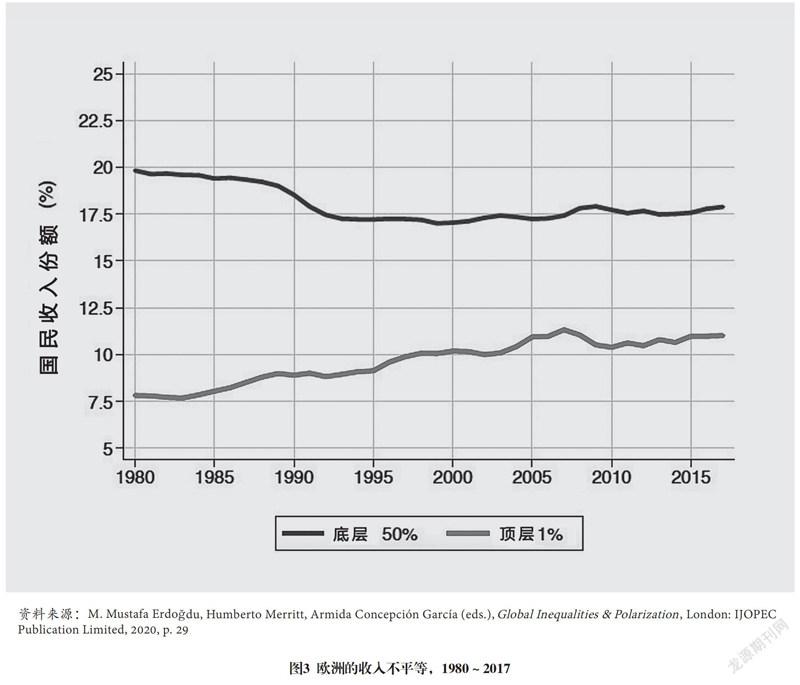

在发达资本主义国家中,美国的收入和财富不平等现象更为严重。图2、图3显示,1980~2017年间,虽然欧洲和美国都出现了顶层1%人口收入比重增长而底层50%人口收入比重下降的趋势,但美国的收入不平等程度要远大于欧洲。进入21世纪后,美国超过五分之一的收入流向了顶层1%。而且,这种趋势在2008年金融危机后进一步加剧。自危机后美国经济恢复增长以来,95%的收入增长都流向了顶层1%。其中顶层0.1%超高收入者的收入在2012年的总收入中约占11.3%,是30年前的三到四倍。[6]而对比美国的国内收入和财富分配变化,财富的两极分化更为严重。美国最富有的1%人口拥有全国三分之一的财富,前5%人口的收入占比超过60%,且其份额在过去几十年里稳定增长。[7]如果不计算住房财富,这一比例甚至更高,而且这种趋势仍在进一步上升。2008年的金融危机加剧了这种不平等。如果考虑到种族分别,美国的不平等问题更为严重。从2005年到2009年,大量美国人的财富急剧减少。2009年,典型美国白人家庭的净资产大幅下降至113149美元,比2005年减少了16%。同一时期典型的非洲裔美国人家庭损失了53%的财富——其资产仅为美国白人中值的5%。典型的西班牙裔家庭则损失了66%的财富。而在危机后的经济复苏阶段,美国财富分配的不平等趋势更为严重。在“复苏”的几年里,随着股市价值反弹,富人重新获得了他们失去的大部分财富;但其他群体则未能如此。2009年,最富有的1%家庭的财富是普通美国人的225倍,几乎是30或50年前的两倍。如沃尔玛帝国的六位继承人拥有900亿美元的财富,相当于美国社会42%的底层人群的总财富。[8]相反,经济衰退使中产阶级的财富大幅缩水(其中大部分属于房屋净值)。经济复苏的收益几乎完全流向了最富有的美国人。

两极分化与贫困问题日趋严重。虽然不平等问题并不等同于贫困问题,但不平等的发展却与贫困问题有着内在联系。国际货币基金组织的相关研究指出,收入不平等会影响以增长促进减贫的步伐。在初始不平等程度较高或增长分配模式偏向非贫困者的国家,经济增长降低贫困的效率较低。此外,由于经济周期性地受到各种破坏增长因素的冲击,更高的不平等性使更大比例的人口容易陷入贫困。[9]在美国,在收入越来越集中于顶层的同时,更多处于底层的人们的贫困问题更为严重。大约22%的美国儿童生活在联邦贫困线以下。从1969年到2009年,校正通胀因素后,一名只有高中学历的美国男性工人的收入中值下降了47%。与此同时,长期被视为发达资本主义国家社会核心力量的中产阶级受到挤压,其收入停滞不前。2015年前后,矫正通胀因素后的美国家庭收入中值低于1989年。[10]经济衰退使底层和中产阶级的困境更加严重。

2020年新冠肺炎疫情全球大流行所导致的危机进一步加剧了发达资本主义国家的不平等趋势。危机开始时,底层家庭净财富的不足致使很大一部分家庭无法应对新冠肺炎疫情危机造成的收入冲击,几乎一半的低收入个人缺乏紧急储蓄,他们在短期收入中断情况下可支配的流动资产不足以维持三周的家庭支出。[11]而许多家庭几乎没有净财富。很大一部分人口因而没有能力应对疫情引发的劳动力市场和收入冲击。这种状况与财富分配的下半部分家庭的财富构成有直接关系。对于这些家庭来说,其家庭财富中最大的一部分是房地产。在底层40%的家庭中,主要住宅占总资产的61%,而在前10%的家庭中,这一比例仅为34%。[12]这意味着财富较低的家庭不太可能依赖金融财富作为恢复力的资源。经合组织国家迅速采取前所未有的措施,帮助家庭抵御疫情的经济影响。尽管这种支持帮助数百万人渡过了难关,但它往往可能来得晚,或不足以弥补收入损失,因此许多家庭不得不动用储蓄来维持必要的支出。

不平等扩大的经济和社会政治动因

上述不平等扩大和两极分化的加剧是多种因素共同作用的结果。美国经济学家布兰科·米兰诺维奇(Branko Milanović)在《全球不平等:全球化时代的一种新方式》[13]一书中将过去几十年工业国家的收入不平等归之于几个主要相互共存的事实:(1)劳动力从行业转移到服务业,而在服务业中雇员更难以组织起来。(2)工业自动化进程。它与全球化进程相联。(3)在诸如通讯领域的垄断租金的产生。(4)随着全球化背景下劳动力供应的激增,最低技能人群的工资面临下行压力。(5)降低高收入人群的边际税率,降低资本税。[14]我们可以将这些不同的要素归结为以下三个方面,即与社会经济发展的客观进程相随的不平等问题,国家政府的政策(尤其是分配政策)推助的不平等问题,以及伴随劳动关系中的趋势性变化的不平等。

伴随全球化和技术变化的不平等问题。在围绕当代资本主义不平等现象的多种解释中,一种倾向更为强调经济和社会发展的客观动因,即强调既有客观经济环境变化,尤其是全球化的发展以及技术的变化对收入和财富分配的影响。全球化进程中资本的权力扩张、产业结构以及劳动市场的变化是过去几十年发达工业国家不平等扩大和两极分化加剧的重要动因。

全球化进程对当代资本主义经济体的收入与财富分配趋势的首要影响体现在资本权力扩张所导致的不平等。资本的便利流动给资本的拥有者提供了更大的活动空间。金融资本的泛滥更是强化了资本寻租的权力,从而使得财富收入的顶端拥有更大的份额,由此加剧了收入和财富的两极分化趋势。皮凯蒂通过对当今主要发达资本主义国家(包括美国、英国、法国和德国,以及日本、加拿大和意大利等)的财富收入比率的分析揭示了这种普遍趋势。他引入了财富收入比率的概念,即公民拥有的所有金融资产相对于该国国内生产总值的价值,并将资本回报率(r)与名义经济增长率(g)进行比较。如果资本回报率大于名义经济增长率,那么就意味着富裕的人的财富增长速度超过了整个经济增长速度。他发现,在所有发达资本主义国家,20世纪的财富收入比率呈现一种明显的U型:从19世纪末和20世纪初非常高,到20世纪中期非常低,然后自1980年以来强劲上升。皮凯蒂的研究显示,发达资本主义国家在整个时期的平均资本回报率是5%,明显高于整体经济增长率。财富收入比率的增高是发达资本主义经济体的一个普遍现象,而非盎格鲁-撒克逊式的自由主義体制国家所独有,尽管后者的水平更高,美国的财富收入比率更是达到了前所未有的水平。在此趋势下,拥有大量资产和股票的人的收入能力与谋生的人的收入能力之间的差距会越来越大。[15]

此外,产业的结构变化以及技术变化所导致的劳动者之间的收入不平衡发展也影响了收入分配的不平等。这一进程是伴随着从工业社会向后工业社会的发展而来的,而全球化、尤其是资本流动的全球化趋势加剧了不同产业劳动者群体之间的两极分化,主要表现为传统产业领域的劳动者队伍在财富和收入结构中的更不利地位。这也是进入21世纪后全球化进程给发达资本主义国家带来的普遍性问题。

在劳动力队伍构成变化所导致的收入变化中,人们进一步强调了技术变化对不平等的影响,即所谓的“技能溢价”(skill premium)。技能偏见对收入的影响正在增加,主要表现为低技能和非全职工人的工资增长率低,高技能职业的收入增长率高。在发达经济体,技能溢价的增加加剧了市场收入的不平等,反映出收入分配的高端不成比例地获得教育受益机会的事实。技术变革可以通过自动化消除许多工作岗位,或提升获得或保留这些工作所需的技能水平,从而使得对资本和技能劳动力的需求不成比例地高于对低技能和非技能劳动力的需求。国际货币基金组织的相关报告强调了技能溢价、尤其是通讯服务业的技能溢价以及更高的教育所带来的收入增值与经合组织国家收入差距的扩大有关。该研究强调,过去25年中收入分配结构第90位和第10位之间不断扩大的差距,三分之一归因于这种技术溢价。[16]意大利学者安东内利(Cristiano Antonelli)和格林格(Agnieszka Gehringer)则更进一步借用熊彼特的创造性破坏理论提出并验证:收入不平等程度的增加是由技术变革速度的降低决定的。缓慢的技术变革有助于巩固市场进入壁垒,并限制价格竞争的功能,将效率的提高转移给最终用户的时间大大推迟。资产所有者可以从高水平的永久垄断租金中受益。[17]

不过,技能溢价对收入不平等的影响主要是限定在工薪收入者范围内——上述研究报告所强调收入分配结构中的百分位中的第90位和第10位即属于该范围,而对于收入顶层与占人口绝对多数的底层之间的收入扩大化的影响是有限的,因为真正的收入顶层的主要财富来源并非工资所得。但后者却是发达资本主义国家不平等扩大的关键所在。正如有分析所强调的,即使是在前者的范围内,也不宜过分强调技术溢价的作用。如美国著名学者、诺贝尔经济学奖得主斯蒂格里茨(Joseph Stiglitz)即强调了技术工人的工资也有所下降的事实。[18]特别是,技能溢价和机会平等与教育机会平等有关。而在不平等日益扩大的背景下,教育的机会平等本身也受到了挑战。

国家政府的政策方式推助了不平等问题。更多的研究强调了当代资本主义的不平等扩大和两极分化加剧是各国政府制度和政策变化的结果。斯蒂格里茨强调,发达资本主义国家尤其是美国的不平等主要是政策和政治的结果。[19]在《不平等的代价》一书中,他指出造成当下困境的三个主要原因:市场没有按其应有的方式运行(既没有效率也不稳定);政治制度无法纠正市场的缺陷;以及当前的经济和政治制度从根本上不公平。[20]在这方面,20世纪80年代以来不平等扩大显然与这一时期新自由主义政策方式的盛行密切相关,是新自由主义强化市场而弱化社会保护政策方式的恶果。具体而言,传统的国家经济控制制度和政策失灵、国家一系列迎合市场却弱化传统社会保护机制的政策方式、以及伴随于此的劳动队伍组织的弱化,这些都直接影响了收入和财富的分配趋向,并推助了社会的两极分化。

1.国家政策突出市场和竞争逻辑,但增长的涓滴效应却在失效。美国历史学家科林·戈登(Colin Gordon)称美国的不平等是“公共政策的直接和有形的结果,该政策的设计意图就是向上重新分配收入和财富”。[21]这也可以说是对20世纪80年代以后发达资本主义国家公共政策的趋势性变化的概括。主导这种政策变化的是一套新自由主义话语方式。但新自由主义的政策方式在强化市场和竞争的逻辑的同时,却并未能同步实现其所承诺的对收入分配的涓滴效应,相反却导致了更为严重的不平等和两极分化。

20世纪70年代全球性经济危机在中断战后发达资本主义经济体持续增长的同时,也令战后一度成为发达资本主义国家普遍共识基础的凯恩斯主义政策方式受到普遍怀疑。在此背景下,新右派,即高举新自由主义旗帜的保守主义政治力量在政治上崛起的同时,也借助于对旧体制的改革和对全球化的迎合而日益强化了新自由主义政治话语。该话语的核心是古典自由主义的市场逻辑。新自由主义的倡导和支持者把他们传统所持的市场观念有机地融入到了对全球化进程所展现的市场力量的解释之中,并助推了一系列的市场化进程。在该进程中,“市场友好”政策方式受到普遍的迎合。按照这种“市场友好”的原则,那些试图以政府的干预对社会生产进行调节和对收入进行重新分配的政策,以及工会势力强大、政府干预企业就业和其他劳动制度的行为(如严格的环保法律,最低工资等)都被视为是对市场的不友好行为。基于这种“市场友好”原则,各国的经济和社会政策凸显了一种“竞次”(race to the bottom)的政策逻辑。它最大化地迎合了市场的需求,确切地说是资本的需求。这种政策方式从盎格鲁-撒克逊自由主义体制的英美蔓延到欧洲大陆乃至其他地区,甚至一些传统的注重运用国家政策工具进行收入再分配的政府也不得不屈从于市场的力量。有学者用公司“统治了这个世界”来描绘这种形势。[22]资本的权力扩张在此得到了充分体现。

在这种背景下,向资本利益的倾斜成为发达资本主义国家公共政策的一个普遍性特征。税收政策的趋势性变化是其重要表现。税收本是一国政府对资源进行再分配,从而解决不平等问题的重要手段之一。但自20世纪70年代以后,在普遍以减税方式迎合资本的政策趋势下,最高边际税率呈普遍下降趋势。在美国,20世纪80年代初里根执政之时的最高边际税率是50%,1988年下降到了30%。后来克林顿政府时期回升到了40%,但小布什政府的减税政策后又回到35%。另外,对财富收入(如资本收益和股息)的减税力度促使里根时代一些公司用股票期权来补偿高管。在这些政策下,美国最富有的400名申报人(2009年,他们的平均调整后总收入略高于2亿美元)的平均税率从1992年的26%下降到2009年的20%以下。也就是说,美国最富有的一代人享受了最大幅度的减税待遇。[23]

收入顶层的财富由此而急剧上升,它驱动了欧美社会日益加剧的不平等。即使是相对注重社会公平的欧洲,在过去40年中,最贫穷的80%欧洲人的平均收入增长了20%~50%。但最富有1%的人收入增长超过100%,最富有0.001%的欧洲公民的收入增长达到200%。1980年至2017年间,整个欧洲经济增长的17%由收入前1%的人口占有,而底层50%的人口仅占了15%。[24]

与此同时,对工薪者的税收却在增加。美国联邦收入来源的结构变化显示,战后以来,个人所得税占联邦收入的40%~50%。而企业所得税占联邦收入的比重从1943年的40%下降到了2013年的9.9%,相反,同一时期的工资税却从13%增长到了40%,成为联邦第二大收入来源。[25]与之相应,企业的盈利以及收入顶层的1%人口收入比重在20世纪80年代以后逐步上升。也就是说,税收负担不仅根本上从企业和更高的所得税收入者身上转移了,而且大部分税收不足是通过具有倒退性的工资税来弥补的。鉴于政府对一些低收入家庭提供的福利项目的资格要求和其对收入影响的事实,实际上,那些接近收入分配底层的家庭的实际边际税率是最高的。[26]

不过,新自由主义政策的捍卫者认为,低税收水平会鼓励高收入者的投资,而高税收水平会限制其投资意愿。因而企业税的降低会鼓励投资和创造新的就业岗位,从长期意义上它们会产生减少不平等的累计效应,即增长的涓滴效应。而著名的库兹涅茨曲线解释框架往往是这种“涓滴效应说”的重要理论支撑。[27]但正如人们所指出的,库兹涅茨关于发展阶段和不平等之间的倒U型关系的理论假设只得到部分支持。虽然有大量证据证明在发展中国家经济增长对减少收入不平等的积极影响,但在发达国家却相反,尤其是在20世纪末21世纪初的经济快速增长时期,收入不平等现象反而在加剧。因此,有学者强调,大量研究表明了一个共识,即从长远来看,经济增长会减少收入不平等,但这一结果在很大程度上取决于平衡性条件的作用。因此,产品和要素市场,包括劳动力和金融市场,越接近完全竞争均衡,收入不平等就越低。当经济增长与市场缺陷相关联时,收入不对称实际上会增加。[28]一种理想化的解释是,在一个发达的工业经济体中,产品和要素市场的更激烈竞争使垄断利润最小化成为可能。经济增长的标准机制是通过降低利率、减少垄断利润和提高工资来减少不平等的。但如上所述,这恰恰并不是20世纪80年代以来人们在发达资本主义经济体中所目睹的事实。相反,衡量收入分配的可靠统计研究表明,在過去40年中,几乎所有国家的富人和穷人之间的收入差距都在扩大。[29]

众多的学者和机构都指出了上述新自由主义话语逻辑中的问题。科林·戈登指出,市场的“供方”政策鼓吹者过高估计了可获得的税收收入的弹性,想当然认为低税收水平会鼓励高收入者的投资,因而也过于乐观地认为这种对企业(实际上是对高收入者)的减税会产生减少不平等的涓滴效应。事实上,企业和个人往往会用各种方式合理地利用税收政策,如避税、保护收入,而不是作出真正持久的经济决策来应对税率的变化。如一些研究所指出的,这就是为什么,一代人的减税措施对刺激经济增长(以储蓄、投资或生产率增长率衡量)几乎没有什么作用,但在同一时间段内明显加剧了收入不平等。同样,即便是再投资,也不能期望那些免税收入会投向本国而不是海外,而海外投资的加速会损害本国工人的收入,因而也难以达到那种“涓滴”效应。事实上,随着高收入越来越集中于“寻租”金融,没有理由认为低税收释放的资本会随着就业或生产率的提高而出现。[30]皮凯蒂的《21世纪资本论》以及斯蒂格里茨的理论分析都强调,库兹涅茨曲线关于在发展的初始过程中不断加剧的不平等会逐渐减少的理论很可能是错误的。[31]

2.国家的分配政策弱化了社会保护和调节机制。战后资本主义的“黄金时代”是以高增长、高积累和高福利的良性循环为特征的。在此体制下,国家政府在调节经济和社会事务方面的积极作用得到普遍的认可。但20世纪80年代以后,在经济增长显著下降的同时,国家在调节分配中的能动作用显著下降。与上述迎合资本的公共政策趋势相应,国家普遍弱化了其传统的社会保护和对收入和财富的政策调节功能。相反,对福利制度的打压,公共财富的缩小,以及对中产阶级的挤压等都进一步强化了收入和财富分配的两极分化趋势。

这首先体现在各国政府普遍推行的打压传统福利国家的改革政策中。福利国家体制的建立和发展是战后资本主义发展中国家发挥积极的社会分配职能的重要制度体现。它有效地缓和了社会的不平等。但在20世纪80年代后,在传统的福利国家不可持续的推论下,对传统福利国家的打压成为普遍的改革趋势。限制福利资格和保护水平是贯穿各国福利改革的普遍特征。这种改革的目的本在于促使人们减少对福利的依赖,通过融入劳动市场摆脱贫困,进而减少国家的福利成本。不过在现实政治中,这类政策往往是以单方面减少对分配低端保护的方式为特征的,在上述亲市场原则下,市场端未能真正建立起人们所说的平衡性条件。因此,虽然国家通过各种政策方式促使人们减少了对福利的“依赖”,但贫困问题却并未因此得到真正的缓和。大量“工作的贫困者”(working poor)[32]的存在说明促使劳动力进入劳动市场本身并不足以改变人们的命运。相反,如上述减税政策方式所体现的,财富收入分配高端却得到了更大的保护。社会的两极分化由此而进一步加剧。

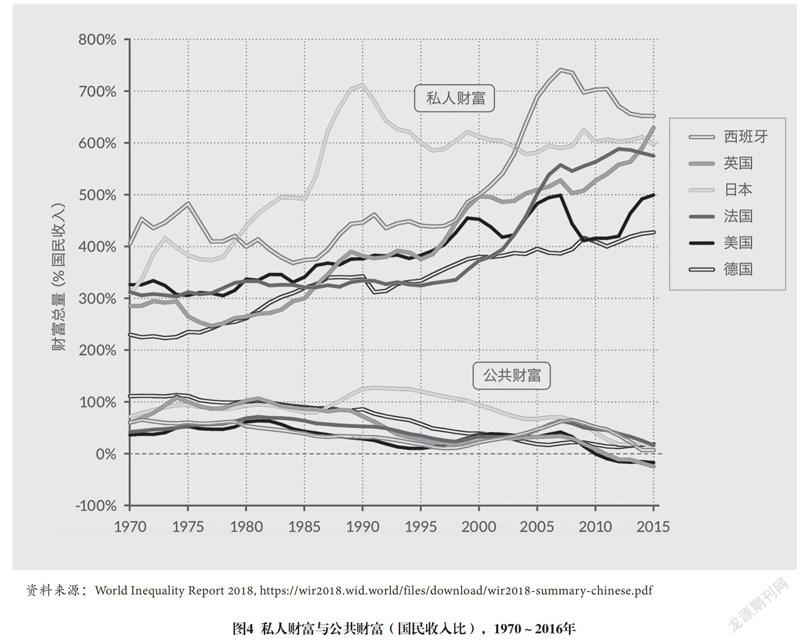

与上述经济和社会政策并行的是,发达资本主义国家公共财富持续萎缩,进一步限制了国家通过积极的公共政策实现再分配的能力。图4显示了西方主要国家私人财富与公共财富对比的变化趋势。自1980年以来,虽然西方国家的经济以及国家的总财富在增长,但由于奉行新自由主义政策方式,各个国家拥有的公共财富持续下降,西方富裕国家的公共财富现状却是负数或几乎为零。与此同时,私人财富则在显著上升。2015年,美国公共财富为负值(国民收入的-17%),与此同时,私人财富则为国民收入的500%。而1970年,美国的公共财富为国民收入的36%,私人财富为国民收入的326%。[33]公共财富的萎缩极大地限制了政府处理不平等问题的能力。

此外,作为缓和收入差距的重要社会构成的中间阶级受到了持续的挤压,它成为发达资本主义国家不平等扩大的主要动因之一。在战后资本主义发展中,中间阶级规模的扩大及其相对收入水平提高是缓和社会整体的不平等并保持社会流动性的关键。但自20世纪80年代以来,在发达资本主义国家,中间阶级却受到了持续挤压。这与国家的上述分配政策取向直接相关。如上述美国的联邦政府税收来源变化所显示的,一方面,国家在通过不断的减税手段减轻主要财富拥有者的负担;另一方面,来自工薪阶层的工资税却日益成为填补政府财政不足的主要税收来源。而该群体是以中间阶级为主体的。中间阶级受到挤压成为当今资本主义不平等和两极分化加剧的主要因素之一。这可以通过两方面的事实来说明。一方面,中间阶级与顶层的收入水平日益扩大。在20世纪70年代和80年代,收入谱两端的工资差距都在扩大:最贫穷的10%的工作者和工资中位数的工作者之间差距的增长率与工资中位数的工作者和最富有的10%的人之间差距的增长率大致相同。但此后,这种差距在高端人群中变得更加明显:最贫困人群与中位人口之间的差距趋于平稳,而最富有人群与中位人口之间的差距继续扩大。[34]另一方面,中间阶级的贫困化日益成为当今发达资本主义国家不平等问题的一个显著特征。在欧盟和美国,它们占到了最贫困收入集团的90%。[35]这进一步说明了各國总体分配政策的失败。

当然,不同的国家和地区之间在政府政策方面也表现出明显的差异,这也影响了不同国家的不平等现状。如上所述,欧洲国家顶层1%人群占有的财富比显著低于美国。尽管自1980年以来,由于顶层收入的快速增长,收入差距不断扩大,但欧洲仍然是发达资本主义国家中不平等程度最低的地区。这主要是由于税前和转移支付前后的收入分配更加平等。这也反过来证明,政府是否积极作为是影响不平等的重要因素。不过,正如一些研究所指出的,大多数欧洲国家通过普遍的降低公司税率的方式应对竞争,这可能对税前和税后分配产生重要影响,并限制欧洲国家以公平方式为其社会模式融资的能力。[36]

工人集体组织的衰退。劳动关系的相对平衡是战后资本主义不平等问题相对缓和的重要经验,它是基于劳资关系中的一系列制度化安排,包括工人组织的发展、集体谈判的制度化、以及国家政府在劳动与资本关系平衡中的积极作为。正如一些学者所强调的,共同繁荣取决于维持工人议价能力的政策和制度(集体谈判、体面的最低工资、强大的劳动标准等)。[37]而20世纪80年代以后,在新自由主义日趋主导欧美政治的背景下,欧美国家政府普遍表现出亲市场和弱社会保护的政策趋势,战后一系列有利于劳动关系平衡的制度性安排以及政府传统的积极政策都受到不同程度的侵蚀。打压工会并挤压集体谈判的制度空间是高举新自由主义旗帜的新右派政治的首要政治目标。在撒切尔夫人时期的英国和里根政府时期的美国,工会及劳资谈判机制受到打压。而在它们之后的左翼政党执政时期,这种状况得以维持。即便是一些具有合作主义传统的国家,体现其传统的一些制度安排也受到显著冲击,如作为瑞典传统制度模式重要构成的团结工资制度的破裂。在具有法团主义传统的德国,2002年社会民主党领导的红绿联合政府执政期间推出的“哈茨改革方案”在凸显对资本的迎合立场的同时,也严重打击了工会在劳资关系中的议价能力,进而也导致了传统工人阶级力量的分化。而这些都是在迎合全球化时代的竞争的旗帜下进行的。这一切似乎都在印证著名的自由主义者拉尔夫·达伦多夫在分析全球化的政治后果时所强调的:“全球化意味着把竞争两个字写得很大,把团结互助几个字写得很小。”[38]

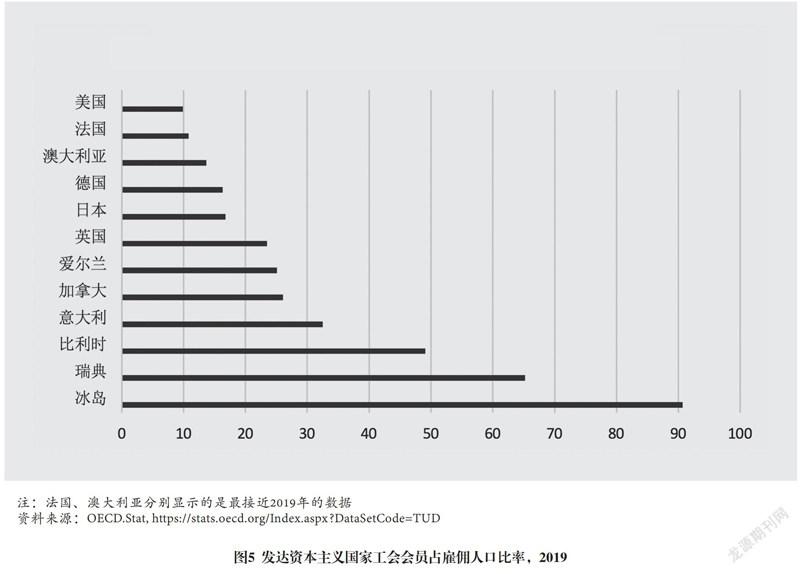

除政府的态度和作用外,工会地位的变化是有关劳资关系制度安排的关键因素。在上述背景下,作为传统社会团结主要力量代表的工人组织,尤其是工会出现了明显的颓势,进一步削弱了劳动者在既有分配体系中的议价能力。工会是各国传统劳资关系中集体谈判制度的劳方主要代表。而20世纪80年代以来,一方面,工会受到新右派政治力量的有组织打压;另一方面,随着传统工人阶级的萎缩,而非同质性的新中间阶级力量相对分化,难以如传统产业工人那样进行有效的组织,工会的组织率不断下降。图5显示了2019年主要资本主义国家的工会组织率状况,除北欧国家依然保持了相对较高的组织率[39]外,其他地区国家的工会组织率都处于一种极低水平。

有关劳动力市场制度与收入分配之间关系的经验研究显示,工会的组织程度会影响工资分配及再分配。在工资分配方面,工会组织和最低工资通常被认为有助于实现工资分配的平等,从而减少不平等。另外,工会的组织程度也会影响国家的再分配政策:强大的工会可以通过动员工人投票给那些承诺再分配收入的政党,促使决策者进行更多的再分配。从历史上看,工会在引入基本社会和劳工权利方面发挥了重要作用。相反,工会的削弱可能导致再分配减少,净收入不平等(即税后和转移支付后的收入不平等)加剧。此外,尽管一些传统观念认为,工会组织或最低工资的变化会影响中低收入工人,但不太可能对高收入者产生直接影响,可一些研究指出,强有力的证据表明,在1980年至2010年期间,较低的工会组织与发达经济体最高收入份额的增加有关。工会的削弱降低了工人相对于资本所有者的议价能力,增加了资本收入的份额,而资本收入集中于顶层的程度要更高于工资和薪水的集中度。此外,较弱的工会可以减少工人对公司决策的影响,这些决策有利于高收入者,比如高管薪酬的规模和结构。而对不平等指标与劳动力市场制度之间关系的研究证实,工会组织的减少与顶层收入份额的上升密切相关。顶层收入的增长以及净收入基尼系数的增长在相当程度上是由去工会化推动的。[40]

影響不平等的其他因素。除上述因素外,其他一些因素也在不同程度上影响了过去几十年资本主义国家的不平等和两极分化。

机会的不平等既是人们所强调的现代社会不平等的重要内容,同时它也直接影响了收入和财富的不平等。这主要体现在教育方面。职业结构差异是影响劳动队伍之间收入分配差距的日益重要的因素,而导致这种职业差异的最重要因素是教育。教育因此也被视为机会平等的重要路径。而教育机会方面的事实上的不平等是资本主义不平等的一个重要因素。在美国,收入底层10%人群的子女只有20%~30%的概率进入大学;而收入顶层10%的子女进入大学的概率则为90%。[41]此外,性别不平等和种族歧视也影响了收入的不平等,其中包括了教育、工作机会、工资等方面持续存在的歧视都对收入不平等产生了影响。[42]

此外,财富结构也对不平等产生了影响,尤其是在经济动荡的形势下。2008年金融危机以及2020年以来的新冠肺炎疫情都加剧了欧美国家的不平等,而这与收入顶层和底层家庭的不同财富结构有直接关系。如上所述,中低收入家庭的财富主要是房产,而且往往是以负债的形式购买的。因此,这类家庭更容易受经济危机的冲击。相反,顶层家庭财富中更大比例的则是通常更容易变现的金融资产。金融资产占最富有的10%的家庭总资产的40%,而在底层40%的家庭财富中则只有18%。[43]同时,金融资产的构成又可以区分为低风险金融资产(银行存款和债券)和高风险但高回报的金融资产(如股票和投资基金)。两者在财富分配底层和高层家庭财富结构中的比重显著不同:低风险金融资产占财富分布最底层40%家庭金融资产的60%以上,而顶层10%家庭的金融资产中高风险金融资产占比高达80%。根据经合组织2021年数据,自2009年以来,经合组织国家股票价格的增长速度超过了房价:股票自2009年低点以来飙升了86%,而房价同期增长了45%。这意味着最富裕家庭更为受益于更高的资本回报率和股息。在财富不平等加剧的大多数国家,最富有10%的人持有的金融资产在财富蛋糕中所占的份额比2010年更大。例如,在挪威,最富有的10%家庭拥有的金融资产份额占2018年净财富总额的1/3,高于2012年的1/4。[44]而从债务比来看,底层家庭的债务主要由房产债务和消费者债务(如信用卡债务和分期付款贷款)构成,这类债务也因此更容易受到金融危机的冲击。

不平等扩大和两极分化加剧的社会政治影响

日趋严重的不平等问题已经成为影响当代资本主义国家发展的最重要的社会政治问题,以致一些研究机构和学者强调,对两极分化和不平等的动态研究已成为当代经济和政治中最紧迫问题的核心。[45]不平等问题的影响是广泛且深远的。具体来说,以下几个方面的影响已经成为人们的一种共识。

首先,不平等直接冲击了西方主流价值观。在(不)平等问题的认识上,西方社会不同思想和政治倾向的力量之间存在着多种、甚至是相互冲突的解释,尤其是在对结果平等与机会平等的理解认识上。但至少可以将坚持机会平等视为西方主流价值观的一个基本共识。可当代资本主义国家日趋严重的不平等问题正在危及人们的这种价值观。如斯蒂格里茨所强调的,也许不平等最令人不安的影响是其影响了人们的机会平等。在美国,机会平等——“美国梦”——一直是美国人民珍视的理想。但现在的数据表明,美国不仅成为了不平等程度最高的发达国家,而且成为了机会平等程度最低的国家之一。与其他发达国家相比,美国年轻人的生活前景更依赖于父母的收入和教育。数以百万计处于底层的人无法发挥他们的潜力。许多研究指出了结果不平等和机会不平等之间的联系。当收入存在巨大的不平等时,那些处于顶层的人可以为他们的子女购买其他人无法获得的特权,他们往往开始相信这样做是他们的权利。[46]如此,将会形成一种阶级的固化,而这恰恰是西方主流社会——它们往往将西方社会自封为“开放社会”——最不愿接受的。也正因为如此,2013年12月,美国时任总统奥巴马直言,“危险和日益严重的不平等以及缺少向上的流动性已经成为我们时代的确切的挑战”。[47]

其次,不平等的發展对社会经济的发展产生了消极影响。众多的研究都强调了高度的不平等直接影响了经济增长本身。国际货币基金组织的相关研究发现,以基尼系数来衡量的收入不平等会对增长及其可持续性产生负面影响。较高的净基尼系数与中期产出增长较低有关。富人(前20%)的收入份额与经济增长呈反比关系。如果前20%人群的收入份额增加了1个百分点,那么在接下来的五年里,GDP增长率实际上会下降0.08个百分点。相反,底层20%的人(穷人)收入份额增长一个百分点会导致0.38%的GDP增长。可支配收入份额与更高增长之间的这种正向关系在中等收入者中继续存在。[48]此外,高度的不平等因为直接影响了中下层的收入而影响社会的总消费,并容易引发经济危机。上述国际货币基金组织的研究也强调,发达经济体长期存在的更高的不平等性与全球金融危机有关。

最后,日益加剧的不平等侵蚀着既有的民主秩序,尤其是助长了政治极化现象。挪威学者古德伦·奥斯比(Gudrun Østby)指出,众多的专门研究和跨领域分析都有力地表明,“社会两极分化和同一社会阶层的社会不平等与冲突爆发正相关”[49]。极端不平等可能会损害信任和社会凝聚力,因而存在引发冲突的危险。而且,极度的不平等会加剧部分群体的不满情绪,从而推助政治的极化现象。进入21世纪后,尤其是2008年金融危机后欧美日益严重的社会和政治极化现象正是其日益严重的社会不平等在政治中的反映。因此,斯蒂格里茨强调,日益加剧的不平等“正在分裂我们的社会,破坏我们的民主”。[50]

结语

不平等是伴随资本主义发展始终的问题,但在不同的历史时期,其表现的形式和特征有所不同。20世纪80年代以来,发达资本主义国家日趋严重的不平等是与多种经济和社会政治发展进程相随的,但显然,这一进程在更大程度上受到了同一时期的新自由主义政治议程的影响,而后者是在迎合全球化的旗帜下在发达资本主义世界蔓延和渗透的。因而,不平等问题在促使人们面对其挑战的同时,也引发了人们对资本主义本质特征的新的认识。

注释

[1]UN, Department of Economic and Social Affairs, "Concepts of Inequality", Development Issues No.1, 21 October 2015, https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_dev_issues/dsp_policy_01.pdf.

[2]Gilbert, D., The American Class Structure: In an Age of Growing Inequality, Wadsworth Publishing Company, 1998, pp. 74-75.

[3]M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 12.

[4]IMF, Strategy, Policy and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[5]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, pp. 1-2. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[6]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 379-380.

[7]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality", https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/index.

[8]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 380-381.

[9]IMF, Strategy, Policy and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[10]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 381.

[11][12]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, p. 1. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[13]B. Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press, 2016.

[14]M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, pp. 13-14.

[15]Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, translated by Arthur Goldhammer, Harvard University Press, 2014.

[16]IMF, Strategy, Policy and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[17]Antonelli, C. and Gehringer, A., "Technological change, rent and income inequalities: A Schumpeterian approach", Technological Forecasting and Social Change, 2017, vol.115, Issue C, pp. 85-98.

[18]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 385.

[19]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 379.

[20]Stiglitz, J., The Price of Inequality, W. W. Norton & Company, 2013, in M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 14.

[21]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Introduction, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/index.

[22]David Korten, When Corporations Rule the World, West Hartford, CT: Kumarian Press, 1995. Referred to Richard H. Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism, Allyn & Bacon, 1999, p. 97.

[23]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Who Pays? Taxes and American Inequality, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/who-pays-taxes-and-american-inequality.

[24]M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 27.

[25]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Who Pays? Taxes and American Inequality, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/who-pays-taxes-and-american-inequality.

[26]在美国,政府通过工作所得课税扣除(EITC)和医疗补助(Medicaid)对那些低工资收入的家庭予以补助,这些政策一定程度上矫正了那些收入低于相应标准的家庭的实际收入。但这些项目的补助水平会随着家庭收入所得的增加而递减直至失去资格。这也就意味着最为接近于政府制定标准或略高于该标准的家庭不仅失去了补助资格,而且实际承担了更大比重的收入税。

[27]美国经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)提出的著名假设:在经济发展的早期,最初会出现收入不平等,但随着国家经济的增长,不平等趋于下降。由此他提出经济发展和收入不平等之间的倒U关系。人们用“库兹涅茨曲线”来指称这一概念。

[28]Antonelli C. and Gehringer, A., "Technological change, rent and income inequalities: A Schumpeterian approach", Technological Forecasting and Social Change, 2017, vol.115, Issue C, pp. 85-98.

[29]M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 11.

[30]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality"/ Who Pays? Taxes and American Inequality, https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/who-pays-taxes-and-american-inequality.

[31]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 384.

[32]根据美国联邦统计局的劳工统计数据,在美国,2008~2019年间,美国的“工作的贫困者”(working poor)——按照美国联邦政府的标准,一年工作或求职保持在27周以上但收入低于贫困线的个人——占整个劳动力队伍的比例始终保持在4.0~7.2%(631萬~1060万人)之间。https://www.bls.gov/opub/reports/working-poor/2019/home.htm。

[33]"World Inequality Report 2018", https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-chinese.pdf.

[34]Gordon, C., "Growing Apart: A Political History of American Inequality", https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/wages-and-earnings.

[35]M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 13.

[36]M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 30.

[37]Gordon, C., "Growing Apart:A Political History of American Inequality", https://scalar.usc.edu/works/growing-apart-a-political-history-of-american-inequality/wages-and-earnings.

[38][英]拉爾夫·达伦多夫:《论全球化》,参见[德]乌·贝克、哈贝马斯等:《全球化与政治》,王学东等译,北京:中央编译出版社,2000年,第207~210页。

[39]但相对于北欧国家自己过去的工会组织率,这一水平也已经大大下降。如瑞典即使在2000年工会依然有80%的组织率。

[40]Jaumotte, F. and Carolina Osorio Buitron, C. O., "Power from the People", Finance & Development, March 2015, Vol.52, No.1: 29-31. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm.

[41]"World Inequality Report 2018", https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-chinese.pdf.

[42]J. K Galbraith, "Sparse, Inconsistent and Unreliable: Tax Records and the World Inequality Report 2018", Development and Change, 50(2), 2019, pp. 329-346.

[43]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, pp. 2-3. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[44]"Inequalities in Household Wealth and Financial Insecurity of Households", OECD WISE Centre Policy Brief, July 2021, pp. 3-4. https://www.oecd.org/wise/Inequalities-in-Household-Wealth-and-Financial-Insecurity-of-Households-Policy-Brief-July-2021.pdf.

[45]M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 11.

[46]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 382.

[47]"Obama: Income Inequality Is 'Defining Challenge of Our Time'", https://www.theguardian.com/world/2013/dec/04/obama-income-inequality-minimum-wage-live.

[48]IMF, Strategy, Policy, and Review Department, "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective", June 2015. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf.

[49]Referred to M. Mustafa Erdoğdu, Humberto Merritt, Armida Concepción García (eds.), Global Inequalities & Polarization, London: IJOPEC Publication Limited, 2020, p. 11.

[50]Stiglitz, J. E., "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future", in Partha S. Dasgupta, P. S., Ramanathan, V. and Sorondo, M. S., (eds.), Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, Vatican City: The Pontifical Academy of Sciences, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 379.

責 编/张 晓

林德山,中国政法大学政治与公共管理学院教授,中国国际共运史学会常务理事,中国欧洲学会理事。研究方向为当代资本主义、欧洲社会民主主义、政党政治、欧美社会政策。主要著作有《渐进的社会革命》、《马克思主义国际政治理论发展史研究》(合著)、《国际共产主义运动历史文献(第7卷)》(主编)等。