铁路运营期碳排放特征及减排路径思考

任南琪,许志成,鲁垠涛,姚 宏

(1.哈尔滨工业大学(深圳)土木与环境工程学院,深圳 518055; 2.北京交通大学环境学院,北京市重点实验室,北京市国际科技合作基地,北京 100044)

引言

截至2021年年底,我国铁路里程超过15万km,其中高速铁路里程超过4万km,位居全球第一[1]。根据“十四五”铁路发展规划,到2025年,我国铁路运营里程将达到16.5万km,铁路运输在交通运输中也扮演的角色愈发重要。铁路全生命周期包括建设期、运营期以及报废期[2],在全球气候变化的形势下,世界各国都在为减少温室气体的产生与排放做出努力。

目前,全球许多学者围绕铁路生命周期各阶段碳排放开展了相关研究。崔占伟[3]分析了铁路在运营期的碳排放特征,将铁路运营期碳排放来源分为牵引供电、车站运营、养护维修系统。结果显示,铁路运行期间碳排放贡献占比最大的牵引供电,占比86.2%;其次是车站运营,占比11.2%。利用Kaya恒等式以及LMDI分解算法分析了影响铁路运营碳排放的因素,指出单位GDP产生的高速铁路客运周转量与经济水平是促进高速铁路碳排放的主要因素。汪莹[4]对影响我国铁路运营碳排放的因素展开研究,建立了换算总周转量、能源消耗强度、运输车辆结构和人均GDP与碳排放的长期协整方程与短期误差修正方程来验证变量在统计上的因果关系。研究表明,铁路运输碳排放与换算总周转量、能源消耗强度存在正向影响关系,与运输车辆结构和人均GDP存在负相关关系。LIN等[5]以京津高铁为案例,研究了铁路建设期的碳排放及环境影响。结果表明,在建设期桥梁建设对环境足迹的贡献最大,约为60%,其次是铁路和电力动车组(EMU)系统建设制造。上游造成污染物排放的前三大行业是金属冶炼和轧钢业、运输设备制造业和非金属矿产生产。目前,虽已有铁路运营期碳排放进行相关研究,但多从宏观角度研究运营期碳排放占比,对于碳排放详细来源、分布特征、碳减排路径相关研究较少。王勇等[6]在研究影响铁路运营期二氧化碳排放因素的同时,利用固定效应与随机效应模型得出,产业结构、平均运输距离以及换算周转量是促进二氧化碳排放的因素;车辆结构以及高速铁路则是抑制二氧化碳排放的因素。WU等[7]将铁路项目生命周期环境影响分为5个等级:大负面影响、小负面影响、无影响、小正面影响和大正面影响,并在改进的层次分析法(AHP)的基础上,引入一种定量方法来评价铁路项目的综合环境影响。以某铁路项目为例进行分析,结果表明,主要的环境影响发生在运营和拆除阶段。YUE等[8]从宏观的视角,运用生命周期评价方法,采用中国特定生命周期清单数据库——中国核心生命周期基础数据库(CLCD),在高速铁路全生命周期中车辆运行在大多数影响类别中占主导地位,而车辆制造、维护、处置和基础设施建设对矿物消耗(43%和38%)和水中有机化合物(54%用于基础设施建设)的贡献最大。冯旭杰[9]运用生命周期评价的方法研究了高速铁路设计、建设、运营、维护、拆解5个阶段的能源消耗与碳排放情况,结果表明,建设与运营阶段是能源消耗与碳排放最多的阶段,同时基于高铁运行速度优化考虑建立了优化模型,是实现高铁运行节能的关键手段。

从文献综述中可以发现,铁路运营期产生的碳排放占铁路行业全生命周期的80%以上,是铁路碳排放的主要阶段[10]。在铁路运营期内,各类站段会消耗大量能源与资源是碳排放的主要来源[11],而目前缺少针对运营期铁路碳排放的特征以及来源的详细研究。

以中国北方某铁路局集团为案例,分析铁路运营期碳排放来源特点及分布,结合目前运营碳排放情况提出可以帮助实现运营期节能减排的方法与措施,并通过情景分析预测未来铁路运营期减排效果,为制定铁路减排发展战略、建设“零碳”铁路提供重要参考。

1 铁路运营期碳排放计算依据

1.1 铁路运营期碳排放划分边界

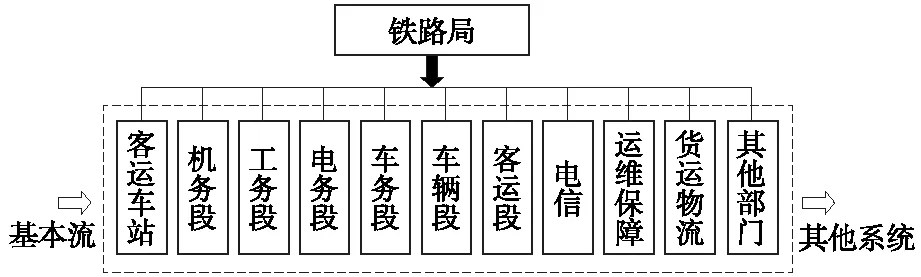

铁路运营期站段碳排放是指,在铁路全生命周期的运营期阶段站段向外界环境排放的温室气体数量,为进行计算需划定计算边界。在边界中,应当包括可以维持铁路各站段实体并实现各项生产运维功能的一系列能源及资源产品[10]。同时,为了方便研究,按照功能不同,将铁路局集团下属各类站段划分为不同的12类站段。本研究铁路运营期站段碳排放边界如图1所示。在时间维度层面,本研究选择站段生产运营1年作为时间边界。

图1 铁路站段运营期碳排放计算边界

1.2 铁路运营期碳排放清单

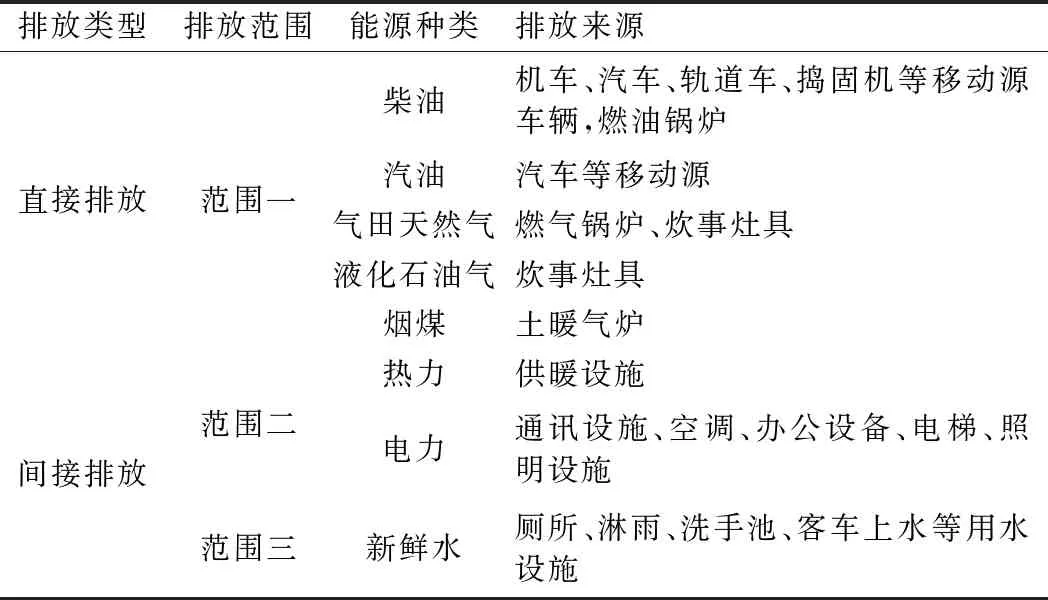

铁路运营期站段碳排放清单是指,站段在运维过程中产生的温室气体排放总和[10]。本研究中,铁路运营期站段碳排放清单如表1所列。国际标准化组织(ISO)在2018年发布了ISO14064—1《组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》,其中明确指出了碳排放核算的三大范围[11]。范围一指是直接碳排放,包括天然气、汽油以及液化石油气、柴油、煤炭等化石资源的直接燃烧排放;范围二是指间接碳排放,包括电力、热力等二次能源使用造成的上游温室气体排放;范围三是指所使用的物料间接排放,包括市政给水、化学药物等资源与物质。依据表1清单所列,通过走访调研、查阅记录单,现场收集相关指标的活动水平数据。

表1 铁路运营期站段碳排放来源清单

1.3 铁路运营期碳排放计算模型

铁路运营期站段碳排放清单内各项指标产生的碳排放计算方式如下

E排放=E化石燃料+E电力+E热源+E资源

(1)

E电力=E牵引+E非牵引

(2)

式中E排放——核算边界内所有用能单位二氧化碳排放总量,吨二氧化碳(tCO2);

E化石燃料——铁路运营期由于化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量,吨二氧化碳(tCO2);

E电力——铁路运营期消耗电力产生的二氧化碳排放量,其中由于电力消耗途径不同分为牵引用电和非牵引用电,吨二氧化碳(tCO2);

E热源——铁路运营期消耗蒸汽热源产生的二氧化碳排放,吨二氧化碳(tCO2);

E资源——铁路运营期消耗各类资源产生的二氧化碳排放,吨二氧化碳(tCO2)。

其中,不同来源碳排放计算方法如下。

(3)

式中Ai——核算边界内第i种物质的活动(消耗)数据,单位根据不同物质确定;

EFi——第i种物质的二氧化碳排放因子。

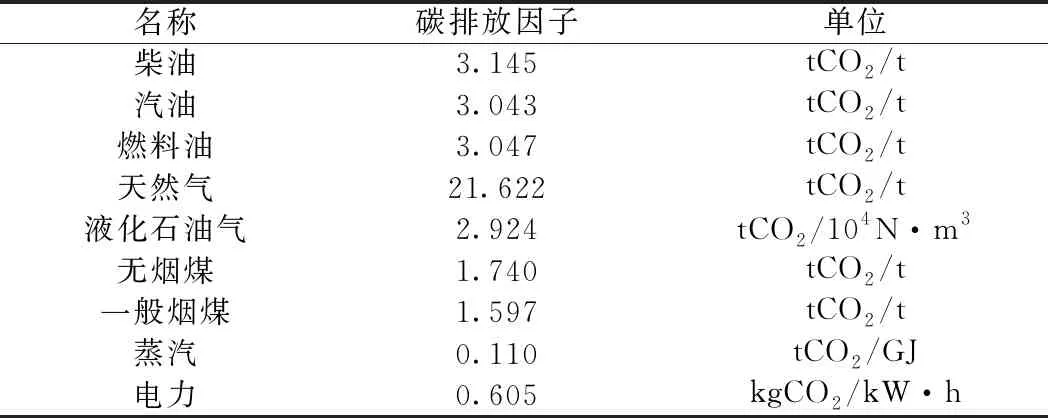

其中,各类化石燃料、电力、热源等资源的碳排放因子如表2所列。

表2 各类能源资源物质碳排放因子

2 国内外铁路碳排放特征及减排目标分析

2.1 全球铁路碳排放现状及电气化速率

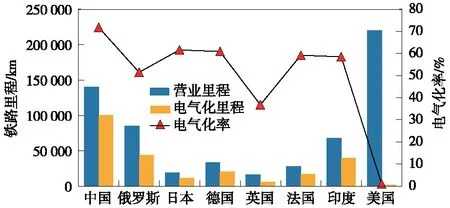

铁路电气化是铁路现在以及未来的发展方向,其中我国铁路运营电气化里程数及运营电气化率均位居全球第一,电气化率达到了70%且在不断增加,其中高速铁路里程占全球比例已超过60%[12-13]。如图2所示,在发达国家中,日本、德国和法国的铁路电气化率在60%左右,英国铁路电气化率不足40%,而美国作为全球铁路运营里程最长的国家,其电气化率不足1%[14]。在电气化水平相对较高的国家,其电力来源清洁水平不高,实现电气化的目的是为了减少直接使用化石燃料带来的环境污染,实现铁路的绿色发展,然而现在大多数国家的电力生产依靠煤炭等化石燃料,这也为实现铁路的绿色化带来了阻碍。

图2 全球主要国家铁路电气化水平

因此,如何在铁路运营过程中降低电力消耗造成的间接温室气体排放,配套清洁能源利用是未来牵引供电系统大幅度减排的重要所在。

2.2 中国铁路碳排放特征分析

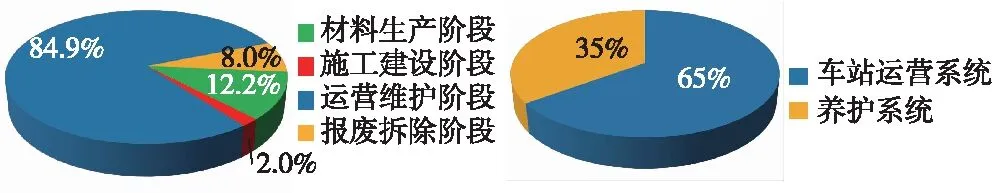

图3为铁路全生命周期碳排放来源及分布。图3可知,运营期作为铁路运输全生命周期碳排放贡献最大的阶段,其碳排放占比约85%,是铁路全生命周期推进碳减排的主要阵地。其中牵引供电能耗占60%以上,非牵引占40%;在非牵引能耗中,维持铁路站段运维消耗的电力贡献占比达65%。结合之前研究可以看出,电力是关系到铁路运输的关键能源,也是碳排放的主要来源,如何减少电力的使用,提高清洁能源的替代,减少牵引能耗碳排放以及非牵引能耗中的铁路站段运维产生的碳排放,将是铁路运输实现碳减排面临的关键问题。

图3 铁路全生命周期碳排放来源及分布

2.3 全国铁路运营期碳排放现状

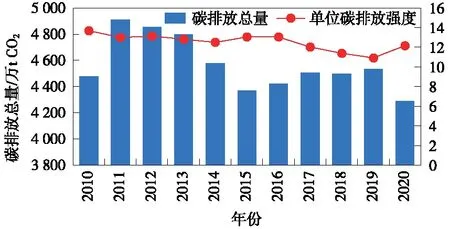

根据国家铁路局每年统计公布,得出2010—2020年我国铁路碳排放与单位运输量碳排放的变化情况,如图4所示。随着我国高速铁路的快速发展,我国铁路客运与货运量不断增加,整体碳排放量也逐年升高。但是,在2013年开始,随着燃油、燃煤机车的逐步淘汰,我国铁路运输碳排放总量开始下降;而随着高速铁路大量新线投产运营,2015年后铁路运输碳排放总量又开始上升,直到2020年受到新冠疫情的影响,碳排放总量下降。

图4 我国铁路碳排放总量及单位碳排放变化

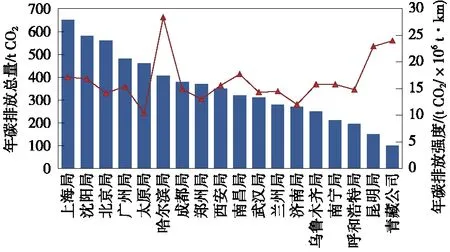

图5为全国各铁路局年度碳排放总量及碳排放强度统计。图5可知,中国铁路上海局集团的二氧化碳排放量最大,其次是沈阳与北京局集团,青藏铁路公司排放量最小;在碳排放强度方面,哈尔滨局最高,为28.7tCO2/(106t·km),太原局最低为12.0 tCO2/(106t·km);在18个铁路局中,有8个铁路局高于全国平均碳排放水平,主要集中于东北和西北地区。根据国家统计数据,我国目前水力发电能力集中于南方地区,风力、太阳能等发电能力集中于华北及西北地区,根据目前各铁路局的碳排放水平,未来上海局、北京局、广州局、太原局、呼和浩特局与乌鲁木齐局等铁路局可凭借区域能源优势实现“借势减排”,逐步实现清洁能源的转型替代,从而进一步降低局段的温室气体排放。

图5 全国各铁路局年度碳排放总量及碳排放强度

2.4 某铁路局运营期站段碳排放特征

通过计算,某铁路局铁路运营期碳排放总量为520万tCO2,其中牵引能耗碳排放占比75.5%,铁路站段年碳排放总量达约127.5万tCO2。将铁路运营期碳排放来源按照IPCC范围进行分类,结果显示,目前铁路运营期碳排放主要来于范围二与范围一,能源消耗是碳排放的主要来源。其中以范围二代表的电力等间接能源消耗所贡献的排放最多;此外,能源的直接燃烧排放(范围一)贡献了近40万tCO2。说明各种类型能源消耗是铁路运营期站段碳排放最主要来源,如何降低铁路运营期的能源消耗水平是推动铁路运营期实现碳减排的关键。

2.4.1 不同能源种类运营期碳排放分布

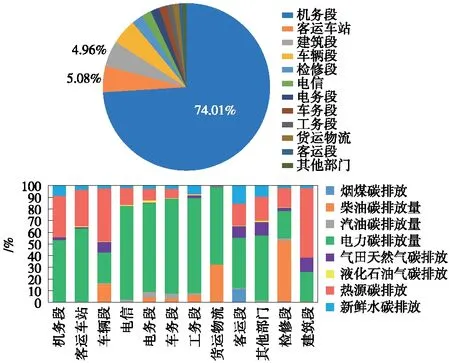

铁路运营期碳排放主要是能源消耗造成的直接与间接排放,因此,有必要对不同能源贡献进行分析。在能源结构层面,电力是铁路运输站段碳排放主要来源;其次是柴油燃烧与热源使用,分别占比61.73%、26.49%、6.96%。我国目前的发电结构以火电为主,火力发电造成的温室气体排放显著高于其他发电类型。按照部门细分可以看出,除机务段、运维保障以及车辆段外,其余站段部门主要碳排放来源于电力消耗,机务段热源消耗与新鲜水消费占比也比较突出,共同占比达到了44.3%,这是因为,机务段中的各个部门功能较多,因此用到的能源种类较多。对于车辆段,热源产生的碳排放占比最大,这是由于车辆段负责进行机车维修与保养,因此,场站面积大,冬季供热能耗更高。

2.4.2 不同站段运营期碳排放分布

图6为各类铁路站段运营期碳排放来源及分布统计。由图6可知,从站段层面,各站段的碳排放以电力消耗为主,根据不同站段的功能不同在其他能源贡献层面存在差别。例如机务段,由于车辆机械设备对燃油消耗较多,同时使用频繁,因此,柴油、汽油等燃油能源碳排放贡献占比较大;车辆段、客运车站、机务段等人员较为集中的站段及部门,日常制冷供暖对热源需求较高,因而此部分碳排放占比较大;此外,客运段、客运车站等配备有食堂、澡堂的部门在气田天然气及液化石油气方面的消耗也不可忽视。

图6 各类铁路站段运营期碳排放来源及分布

综上所述,能源消耗是铁路运营期站段碳排放的主要来源,其中以电力消耗产生的间接碳排放为主;在各类站段中,机务段、客运车站运营期碳排放显著高于其他站段,这是由于不同类型站段因在发挥的功能角色不同,在能源使用及碳排放方面存在差别,不同类型站段需要根据自身的能源消费及排放特点来制定相应的减排路径。

3 铁路运营期碳排放特征与减排路径

高铁车站作为一种大型公共建筑,在全国范围内发展迅速。一般来说,新建车站大多设有大、高、开放的候车厅,售票大厅等空间,大面积的玻璃幕墙或天窗。本节以高铁车站为代表的铁路客运车站为重点,分析车站能源消耗特点以及碳排放情况,同时研究帮助铁路客站实现改进的措施与方法。

3.1 高铁车站碳排放来源及分布

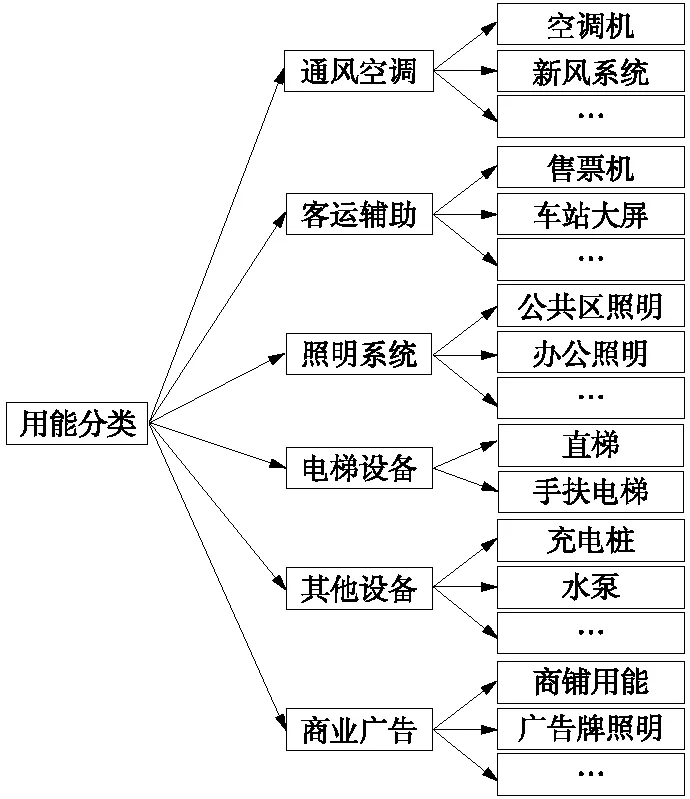

为分析铁路客站碳排放来源及特征,以中国北方某车站为案例进行研究。该车站隶属于中国某北方铁路局的特等车站。如图7所示,将高速铁路车站内不同用能设备根据功能不同分为六大类型。通过计算分析,除水资源消耗产生的碳排放外,该高铁车站其余碳排放均来源于电力消耗,占比超过99%,是高铁车站碳排放的主要来源。

图7 高铁车站用能系统分类

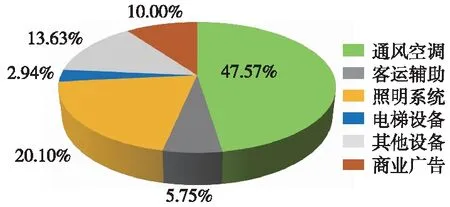

通过以上分析可知,电力造成的温室气体间接排放是高铁车站运营期碳排放的最主要来源,这是由于目前全国电力来源仍以火力发电为主。高铁车站内不同功能单元的碳排放排名前三位的依次是:通风空调>照明系统>商业广告,这与高铁车站的建筑特点有关,由于高铁车站较大的室内空间导致空调及照明能耗占比高于其他类型建筑。高铁车站碳排放来源分布如图8所示。

图8 高铁车站碳排放来源分布

在设备层面,各单项设备碳排放贡献由大到小的顺序为:冷热源供应系统>通风空调>公共区域照明。通过对该高铁车站碳排放贡献前三的单元设备层面的碳排放贡献分布分析,可以看出,在通风空调单元中,冷热源供应设备碳排放占比最大,其次是空调通风设备;在照明系统单元中公共区域照明占比超过70%;在商业广告单元中,商户用电与广告照明能源消耗综合超过单元整体的80%。综合以上分析可以发现,未来在冷热源供应设备、公共区域照明设备、商户广告用电设备采取节能措施的收益将会较大。

3.2 铁路运营期站段碳减排路径研究

敏感性分析是指,选定单一参数在指定范围内变动、其他参数保持不变,以验证该参数对研究结果的影响程度[15]。为了探究铁路运营期站段碳排放减排路径与方法,采用敏感性分析的方法对影响铁路碳排放影响较大的因素进行分析,以明晰铁路节能减排的重要控制因素。

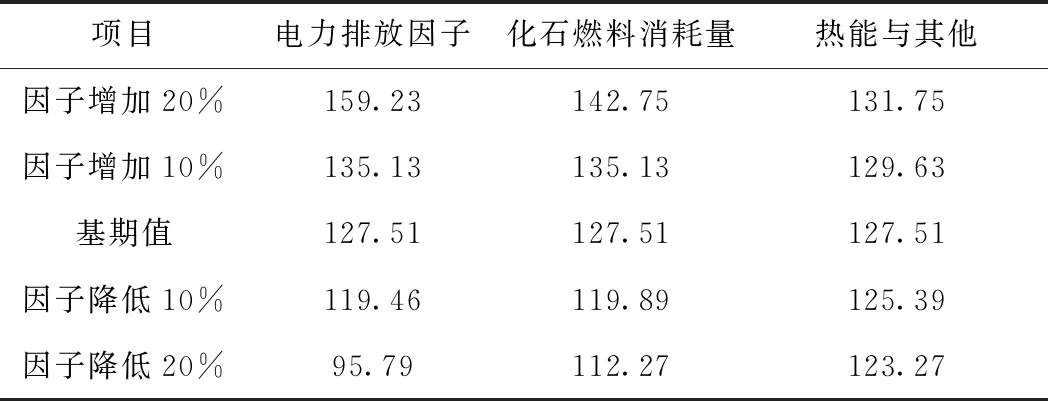

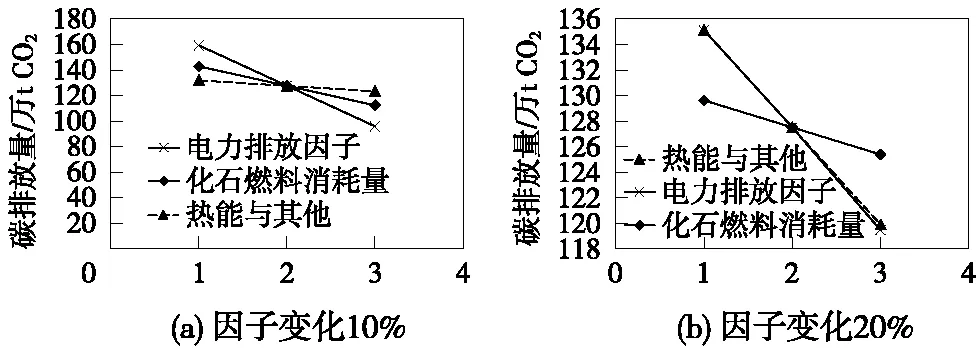

通过以上研究可以发现,能源消耗是造成铁路运输碳排放的主要因素。发电结构将对电力排放因子造成影响,将实际电力排放因子、化石能源消耗量、热源及其他能源消耗量分别提高和降低10%、 20%,分别进行碳排放核算。对核算结果进行处理,得到在±10%、±20%的情况下各碳排放值的变化情况,如表3、图9所示。

表3 三类影响因子敏感性分析结果 万t CO2

图9 三类影响因子敏感性分析图

从表3与图9可以看出,在铁路运营期碳排放中,电力排放因子最敏感,其次是化石燃料的使用。因此,电力能源结构以及化石燃料的直接使用量是铁路运营期碳排放的重要控制因素。未来随着太阳能、风能等新能源技术的发展,如何减少化石能源的使用并充分利用清洁能源将是重要的发力点。表4列出了在铁路运营期可以利用的节能及能源替代措施。

表4 铁路运输节能技术发展与领域

4 结语

(1)中国铁路里程和电气化水平将不断提高,开发新能源替代传统能源技术与实施应用减少铁路运营期电力消耗带来的温室气体排放是推进铁路减排发展的重要手段,是实现铁路行业绿色化的主要途径 。

(2)在机车运营及维护方面,可以开发轻量化车体、回收刹车动能、降低运输阻力等多种低碳技术开发与应用,是实现运营期车辆牵引与维护过程中低碳化的重点。

(3)在铁路客站的运营方面,重点减排对象在于通风空调、照明以及商业广告系统等用能大户,因此,客站应当在不同区域、季节条件下开展空调、照明、商业广告等系统优化运维,从管理角度实现节能减碳。

(4)通过对实际电力排放因子、化石能源消耗量、热源及其他能源消耗量的敏感性分析,在铁路运营期碳排放中,电力排放因子最敏感,其次是化石燃料的使用。电力能源结构以及化石燃料的直接使用量是铁路运营期碳排放的重要控制因素。