选本“选界”变迁与中国当代文学地形图

徐 勇, 袁 演

(1.厦门大学 中国语言文学系,福建 厦门 361005;2.江西省社会科学院 文学与文化研究所,江西 南昌 330077)

一直以来,针对长时段文学变迁的研究成果,多会从思潮流派、阶段分期、作家构成、时代精神、主题流变、题材体裁或影响接受的角度展开,这类研究多会归纳出某一模式,循此不难梳理这一文学变迁的内在轨迹及其规律。这样的研究,当能有助于从宏观的角度把握文学的走向,但其不足也很明显,各种模式之间既难以有效协调,文学细部现象往往也会被忽略或遮蔽。若从选本“选界”变迁的角度展开,则能很好地避免前面各类研究的不足,又能很好地协调宏观研究和微观研究之间的内在矛盾。所谓“选界”是指选本中“选”的界限,包括内外两个层面,外层面即“选源”,内层面即“选域”。对于不同时代,选本的“选域”和“选源”是有区别的。这样一种区别,其显现出来的不仅是选本编纂实践的差异性,同时也是其所属时代的规定性。如何说“选源”是指“外部资源范围”,“选域”是指“内部覆盖范围”[1](p16)的话,那么综合“选源”和“选域”,可以很好地考察选本编纂的互文性关系及其涉及的当代文学地形图的变迁。

一

诚如肖鹏所言:“宽选域是一种大屏幕的效果,它能容纳尽可能多的细节和内容。可能是高清晰的长卷,也可能是走马观花的浏览。而窄选域则是放大镜和显微镜的效果,只对词坛的一个局部作详细观察,得到的是词坛某一方面的调查结果。选域宽阔,需要编选者对词坛有广泛了解,但比较容易做到。选域狭窄,需要编选者有高度的智慧和独到的眼光驾驭。否则就只能是东抄西摘,一鳞半爪。”[1](p17)就1950—1970年代而言,选域或选源的宽窄,不仅是容纳范围的问题,还关涉一种新的文学生产方式。比如说《工人文艺创作选集》(1949—1951)中“工人同志写的作品,绝大部分都是发表在报纸刊物上的。它们已经得到了广大的读者”[2](p1)。这里的“选源”主要包括三方面的规定性内涵:较有名气的工人、“报纸刊物”发表和“文艺创作”。而到了出版第二集的时候,“选源”已经发生明显改变:“这本选集的作品,是由好几千篇作品中选出来的。查阅的报纸、杂志及有关材料共四十八种;各地工人同志直接寄来的作品,不下数百篇;有些地区的工会组织和文学团体也推荐了不少作品。”[2](p1)即是说,此时考虑的只有一点,即是不是工人创作;至于名气大小和经没经过报刊发表,都不再是考虑的主要因素。从这两本带有连续性的选集的编选,可以看出1950—1970年代的选本编纂作为新的文学生产方式的意义之所在。

这种意义表现在,这是一种新的选域和选源的结合,是一种新的文学生产方式。首先,这是一部工人文艺作品选集。应该说,这是当代中国较早的一部工人文艺选集。与此前的选集出版相比,这一选集的最大变化在选源和选域的范围有所扩大。以前的作品选,“选源”方面大多定位在专业作者或集体创作上。专门选入工人作者作品的选集还很少见。对于专业作者的选集编选而言,其文学生产大都是先发表,后编选单行本,其编选有二次选择或再度发表的意涵,带有择优入选的味道。《工人文艺创作选集》(1949—1951)第一集的编选就是如此,但随着第二集的编选,这样一种编选方式就出现了变化。这在第一集的《编者的话》的结尾处已有显现:“这一选集当然不可能包罗这二年多的全部优秀作品;而且由于材料搜集得不够普遍,更会有很多的遗漏。希望工会各级组织、文学团体和热心工人文艺创作的同志们,能帮助我们,推荐作品给我们,并提出意见,使这本选集在再版时,有作品应补入的能补入,编辑上应改正的可改正。”[2](p2)从这里可以看出,“选源”的扩大带来或表征的其实是新的文学生产方式的建构的努力:即选本编纂作为一种新的文学生产的发表出版机制。第一集是工人出版社编辑遴选,到了第二集则变成了编辑、工会等组织,和工人自己直接推荐相结合的编选方式。而恰恰是这直接推荐,创造了新的文学生产传播方式:选本出版也是首次发表。这是一种敞开性的文学生产机制。另外,就“选域”而言,《工人文艺创作选集》也打破了此前文学体裁上截然两分的局面,其收入的不仅有“诗·快板”“散文”“剧本”等多种体裁,而且体裁之间,比如说“诗”和“快板”之间的区分度并不明显,他们的“剧本”也写得并不像传统意义上的“剧本”。这样一种“选域”上的变化其实已经预示出,体裁的融合或混合,将成为20世纪50—70年代的工人文艺创作的一个重要现象。

某种程度上,选本首次发表和选本二次遴选,构成了20世纪50—70年代选本编纂中“选源”和“选域”的两种类型。首次发表的形式,在50年代中后期的新民歌运动及其新民歌的编选中有集中体现。这样一种首次发表,同时还是资料保存的某种方式。比如说《1958年江苏新民歌》(江苏文艺出版社,1959年)“保存劳动人民的作品”,“可以破除迷信,开辟劳动人民写作的道路”[3](p2)。这第一种方式,当时还以“征文”的形式表现出来。先是广泛征文,而后遴选出有代表性的,用以发表或编辑出版。比如说《人民文学》编辑编选的《在工业战线上》(1956)。而这在某种程度上构成1950—1970年代文学新人培养及其出场的重要方式:“还应该特别提到的,是这些作品的作者绝大多数都是新人。——通过这次征文工作涌现出这么多的新作者,这却又是使我们非常兴奋的事。在这些新作者中间,有许多都是在工业建设各种岗位上担任实际工作的人。”[4](p2)再比如说《红旗飘飘》大型选本丛书,其“征文”活动在20世纪50—70年代意义特别,它既作为选本编纂的重要选源,也构成了文学发表(即报刊发表)的重要来源,而且很多时候,两者是联系在一起的。前面提到的《在工业战线上》就带有首次发表和再度发表的双重性:“从去年五月起到十二月止,‘人民文学’曾以专栏地位陆续选登了征文中比较优秀的作品。现在,我们再从已发表的和未发表的应征作品中选出三十六篇,汇编成书,使它和广大读者见面。”[4](p1)

应该指出,20世纪50—70年代文学选本中“选域”和“选源”的大众化倾向,是与毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出的文艺为人民服务的方向相一致的。也就是说,选本创造了文艺为人民服务的新的方式方法。因为在这之前的现代文艺作品,很多都是要先发表,再经选本编选“二度”发表,而50—70年代的选本则创造了人民大众——主要是工农兵——直接发表作品的新的方式。这与古代的民歌被整理收入选本,既相似又有本质的不同。古代的民歌被收入选本后大都被做了正统化或精英化的处理和阐释。收入选本,很大程度上已是二度创作(文人化倾向明显),距离原本意义上民歌其实已经很远了。50—70年代的很多选本则不同。首先,这是一种新的文学评价体系下文学典范的建立的尝试。“新的人民的时代”必要有新的文艺,这一文艺,可以而且也应该以工农兵作为主体——作为表现对象的主体和作为创作对象的主体。其次,这也是一种新的文学生产方式。工农兵等大众作者可以不必经由传统报刊这一渠道或绕开文学精英们掌握的报刊直接出场(1)关于这点,可以以1950年代的几次文学事件为例加以佐证,比如关于《红楼梦》研究的批判中,《文艺报》不发表青年作者李希凡和蓝翎的文章,被毛泽东点名批评。比如王蒙《组织部来了年轻人》被批判时毛泽东的肯定,都说明当时对文学精英掌握的文坛的不满和批判。。另外,更重要的是,这时的民歌选本,不是作为通俗文学或亚文化的组成部分,而实在是作为主流文学的重要组成部分。这是文艺的普及的一面。而另一面,“提高”也成为彼时选本编纂的一个重要原则,比如说中国作家协会农村读物工作委员会编选的《短篇小说》三集和《报告文学集》,这一类选本的“选源”定位在“过去发表过的、今天仍很有意义的短篇”(2)中国作家协会农村读物工作委员会编选:《短篇小说·开篇之前》,中国作家协会农村读物工作委员会编选:《短篇小说》(第三集),北京:作家出版社,1963年,前言第1页。,另一方面还有一个潜在的意图,即提供经典以供学习模仿之意。这从其所选作品都是彼时被经常提到而又获得一致认可这一点可以看出。最后,“选源”和“选域”上的大众化倾向,构筑了文学创作上的题材和主题的视域范围,及其主导体裁。题材和主题上围绕工农兵展开,体裁上则以诗歌和散文为其主导。诗歌演变成新民歌,散文则涵盖回忆录、通讯录、特写、印象记等等。

20世纪80年代以来,民歌选本虽然还存在,其编选方式也一仍其旧,但这时的民歌选本降低到通俗文学的层面,已不具备代表性或症候性。比如说《红旗歌谣》(郭沫若、周扬编)在1959年出版的时候是作为文学创作的新方向而被推崇,1979年再版时已经变为“中国民间文学丛书”之一。80年代的文学选本,就主流而言,几乎不再出现“首次发表”的情况,绝大多数都是二度收入。而且,彼时的选本已经形成颇为明显的秩序和格局,即高端和低端两类。有些选本,比如《星火燎原》,在“文革”结束以后仍在编选,但其影响早已不如此前,其反映的正是这一文学秩序。革命回忆录和通讯报告等新闻文体,逐渐被排除在文学的范畴之外;报告文学作为时尚文体,取代此前的“特写”这一文类。再比如说诗刊社编选的《诗选1949—1979》,其《编选说明》说:“除《天安门诗选》部分包括若干旧体诗外,旧体诗、儿童诗、歌词、民歌一律未选。”[5]同样,像谢冕、杨匡汉主编《中国新诗萃(50年代—80年代)》(人民文学出版社,1985年)和上海文艺出版社编《八十年代诗选》(上海文艺出版社,1990年),也都没有收录民歌(或新民歌)和旧体诗。这里为什么不选民歌(或新民歌)和旧体诗,似乎是不需要解释也是不证自明的。原因很简单,这些并不属于严格意义上的新文学,或者说它们属于亚文学(或俗文学)和旧文学。而这在50—70年代却并不如此。其最有代表性的是《诗刊》编辑部编选的《1958诗选》,把“人民群众自己创作的新民歌,大跃进民歌”纳入其中作为“共产主义文学的萌芽”[6](p3-4)。这样一种混同表明的是一种新的文学格局和文学秩序,在这个格局中,新民歌不仅不是辅助和补充,它被抬高到“共产主义文学的萌芽”的地位而成了主部。这在其编选目录中得到体现:先是毛主席诗词,再是新民歌,最后是作者新诗(即有署名的作者诗歌)。

之所以出现这种变化,是因为文学的观念发生了改变。文学被分为纯文学与通俗文学,这是在潜移默化中完成的,这一变化在钱理群、黄子平和吴福辉编写的《现代文学三十年》中有明显体现。这一文学史把现代文学看成是雅俗对峙和雅俗合流的过程,其认识论基础即在于文学有雅俗之分,而这恰恰是“五四”时期的文学先锋主导观念。80年代的文学被视为“五四”文学的复归,在这当中,文学也逐渐分化为严肃文学和通俗文学的二元对立。

七八十年代之交,1976年“天安门运动”中产生的诗歌作品的编选应该说是特例或“例外状态”。比如说《天安门诗抄》等,其延续的仍旧是1950—1970年代的选本编纂规范和编选原则,选域和选源上也体现出“首次正式发表”的味道,但因其在当时被赋予了政治意味,而成为新时期文学的开启之作。《诗选1949—1979》中也收入了部分“天安门诗歌”。可以说,某种程度上,是政治色彩赋予了这一选本的价值,相反,其文学价值始终不被过高评价,几乎不被此后的诗歌选本收入。

二

如果说,20世纪50—70年代的选本编纂中选源和选域的宽窄表现出的是精英化与大众化的区别和分化的话,那么80年代以来的选本编纂中,选源和选域的宽窄体现出来的则是地域空间分布中的文化政治学内涵。不同阶段的选本,选源和选域空间上分布的不同,呈现出来的是彼时文学格局的变迁。

80年代最有代表性的文体是小说,可以以“小说选”的编选为例加以分析。《1977—1978.9短篇小说选》选源如下表:

表1 《1977—1978.9短篇小说选》(26篇)选源分布构成情况

表1中,收入《人民文学》发表的作品8篇,占全部总数的31%;其次是《上海文艺》发表4篇。再看选源所在地区,北京地区选入11篇,占总数的42%;上海地区选入5篇。如果说这一年选不仅仅是文学年选,更是彼时文学格局的重要表征的话(3)关于这点,可以同1978年度的全国优秀短篇小说获奖篇目(有25篇作品获奖)比较,其中重合作品达15篇,从这一重合率,不难看出此一小说年选在当时所具有的较高的共识度。,那么从这个表格可以看出,“文革”结束后的文学创作(很大程度上也是文学潮流),主要是由《人民文学》所主导和推动的,而后推及全国,形成某种合力;当时文学的中心是在北京。这说明,“文革”结束后的文学创作格局,情势还不明朗,还处在观望和犹豫期,《人民文学》某种程度上就成为风向标。事实上,在“文革”结束后,《人民文学》也自觉充当着“领导时代潮流”[7](p70)的角色,其自1978年开始主导全国优秀短篇小说评选活动即是明证。但这样一种格局,在1980年代初出现了微妙的变化。请看表2:

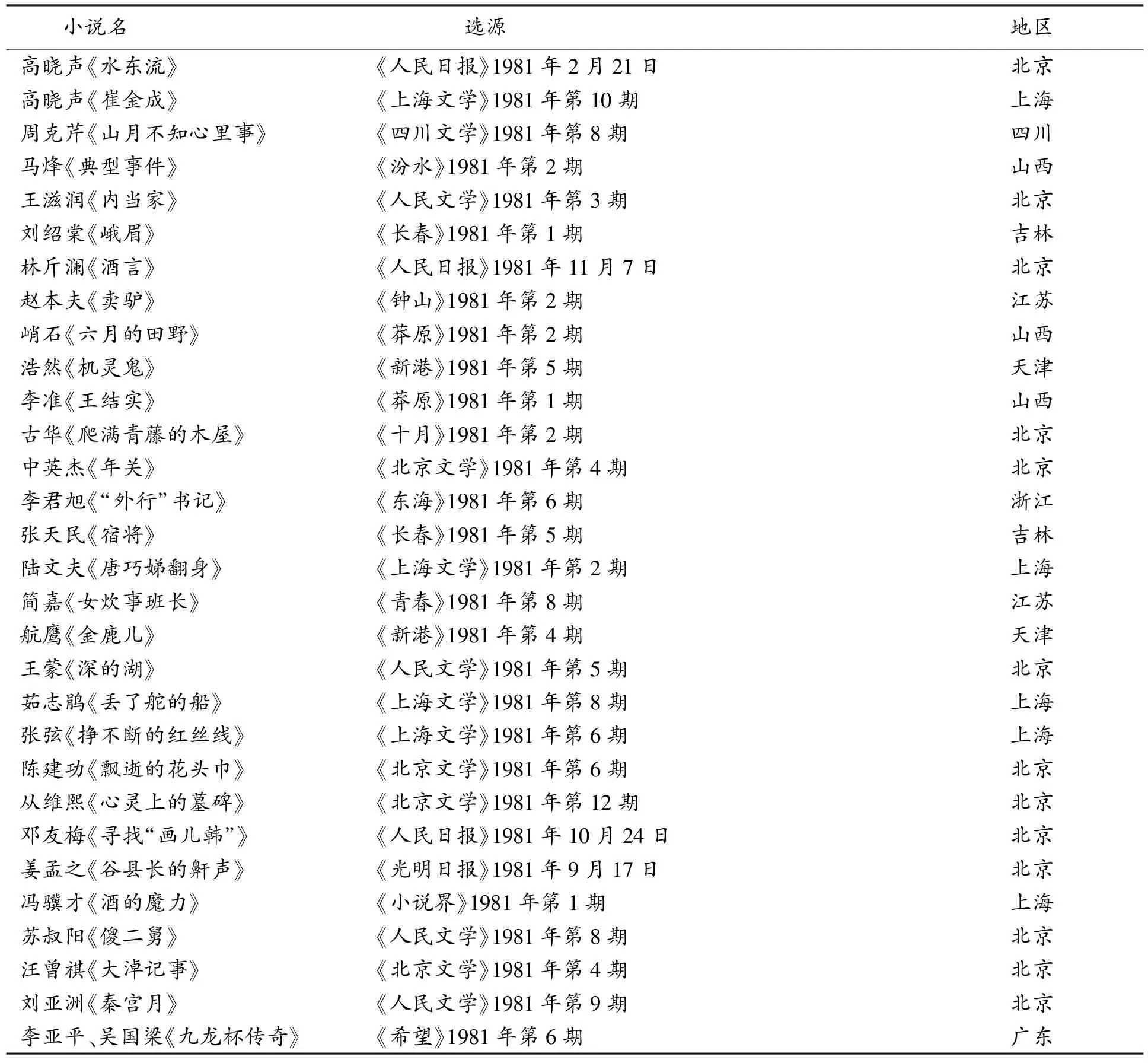

表2 人民文学出版社《1981年短篇小说选》(35篇)选源分布构成情况

表3 中国社科院文学所当代文学教研室编《1981年短篇小说选》(30篇)选源构成情况

表2中,虽然北京地区入选最多,有13篇,但所占比重有所下降,占37%。相比之下,《人民文学》入选小说篇幅下降最大,仅有4篇,占11%。表3中,北京地区入选13篇,所占比重为43%。《人民文学》收入仅4篇,占13%。综合这两个有代表性的短篇小说年选,可以得出结论,80年代初期以后,中国文学的格局出现了比较明显的变化。虽然此时的文坛仍旧由北京所主导,但开始形成由北京主导,全国各地彼此呼应的格局。《人民文学》虽然仍旧是最重要的文学刊物,但其引领的角色和独尊的地位有所下降。此外,还可以发现,在这格局中上海的地位虽然位居第二,但在短篇小说创作领域最具影响的,不是《收获》,而是《上海文学》,而事实上,《收获》已于1979年开始复刊了。

再看看1981年度的全国优秀获奖短篇小说(集),及其篇目分布情况。如表4:

表4 1981年度的全国优秀获奖短篇小说(18篇)选源分布构成情况

综合表2、表3和表4,可以看出,20世纪80年代初,小说创作的重镇主要由《人民文学》《北京文学》《上海文学》等刊物构成,而不像七八十年代之交由《人民文学》独占鳌头。有意味的是,当时即使是很偏僻的地方的刊物,如辽宁大连的《海燕》也发表了很有影响力的作品,并获得全国优秀短篇小说奖。由此不难得出结论,那是一个没有中心和边缘之分,没有主次之别的文学繁荣年代;虽然常常由北京所主导,但却是各个刊物一起,共同把文学推向了社会关注的中心。

这是短篇小说年选的情况。中篇小说年选及其获奖分布情况则又是另一回事。

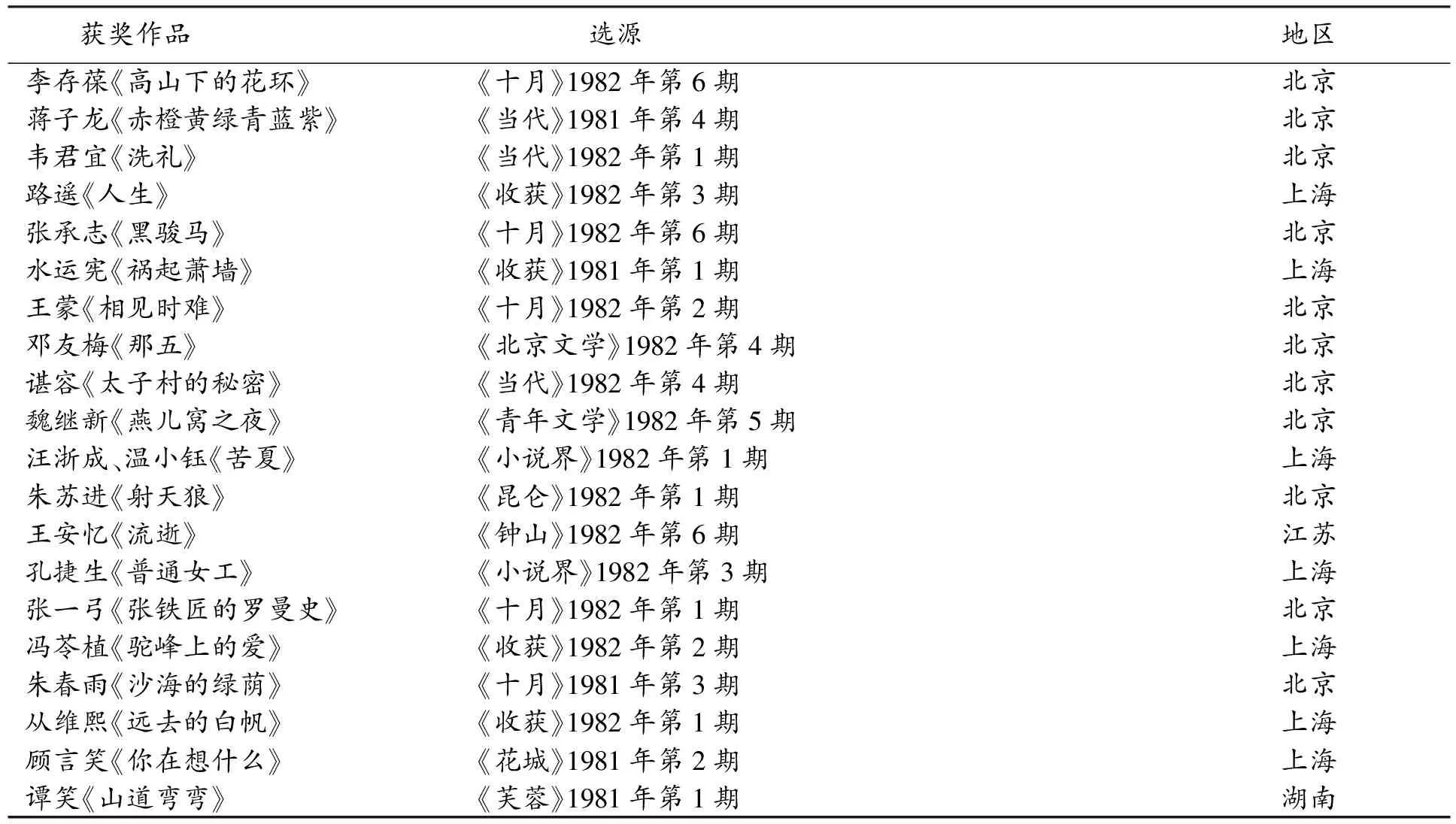

表5 1981—1982中篇小说获奖作品及其分布

从表5可以看出,1980年代初,中篇小说的重镇是在《十月》(5篇入选1981—1982全国优秀中篇小说奖)、《收获》(4篇入选1981—1982全国优秀中篇小说奖)。如若联系第一届(1977—1980)全国中篇小说奖,和此后几届,情况也大致如此。比如第一届,《收获》有6篇获奖,《十月》有5篇获奖,《人民文学》无获奖作品。

综合前面的几个表格可以看出,20世纪80年代,文学的重镇主要是北京,其次是上海。相比之下,《人民文学》《上海文学》和《北京文学》的影响力主要是在短篇小说创作,而《十月》《收获》的影响力则倾向于中篇小说创作。这是一方面。另一方面,从80年代的选本编纂及其作品评奖来看,80年代前期是短篇小说繁荣的年代(4)这从获奖短篇小说集和中篇小说集的印数可以窥见一二。同年出版或同时段的获奖短篇小说集的一版一印数始终高于获奖中篇小说集。比如说《1977—1980全国获奖中篇小说集》(上海文艺出版社)1981年一版一印是5万册,而同期的《1980全国优秀短篇小说评选获奖作品集》(上海文艺出版社),1981年一版一印一版是15万册。《1982全国优秀短篇小说评选获奖作品集》(上海文艺出版社),1983年一版一印是17万5千册,而《1981—1982全国获奖中篇小说集》(上海文艺出版社)1983年一版一印是9万8千册。在这当中,获奖中篇小说集的一版一印数有逐步提升的趋势,但其就印数而言,是远远无法同获奖短篇小说集相比的。一印数既反映了书籍出版时的预期,同时也反映了书籍热度的程度。同时段的获奖作品集一版一印数高,说明其影响力大,这之间是有其正比关系的。。短篇小说的繁荣,说明小说创作同现实生活之间关系的紧密程度,及其现实问题之于小说表现的时代要求。在这方面,中篇小说要稍微逊色很多。关于这点还可以20世纪80年代的争鸣作品选加以说明。

表6 《新十年争议作品选(1976—1986)》选源分布构成情况

从前面的表中不难看出,20世纪80年代中前期,主导文学走向和引起社会关注的话题的区域,主要是北京和上海。这一时段中,争鸣作品出现的时间段主要集中在80年代初,争鸣作品主要集中在中短篇小说创作上。这是就1976—1986年这十年的总体情况来看的。但若细加分析,又会发现,七八十年代之交,争鸣作品又更多集中在短篇这一体裁上。关于这点,可以从当时关于伤痕文学论争的两个选本看出。一个是北京出版社1978年12月编《〈伤痕〉及其它——短篇小说和评论选》,其选取的争鸣小说作品全部是短篇。另一个是北京文联研究部1981年11月编辑的《争鸣作品选编》2册,其中所选作品23篇中有短篇小说12篇中篇小说3篇,其他还有电影剧本和诗歌等。

三

对一个选本而言,选源和选源的空间分布构成并不是无关紧要的,在某种程度上是一个重要指标,借此可以观察推测一个阶段或不同时代的文学发展脉络及其文化地理景观。比如说《朦胧诗选》(1982),其收录的诗歌作品虽然主要是朦胧诗人的作品,但从争论的发生地来看,却主要是由福建引起,因此,《朦胧诗选》(1982)的编选中,收录的作品选自《青春协奏曲》(福建三明地区编选的诗选)、《厦门文艺》《福建文艺》《榕树文学丛刊》和《希望》。这些都是福建出版的刊物或选本,其中收录《福建文学》(或《福建文艺》)中发表的诗歌作品和文章数就有8篇。就地区分布看,收录福建地区作品的总量无疑是第一的,其次是北京地区(收录《诗刊》作品28篇),然后是四川地区(包括《新星》诗刊和《四川文学》)。从这个选本中的选源空间分布可以看出两点。一是《诗刊》在其中所起的作用。朦胧诗论争,虽然是由地方(主要是福建和《福建文学》)引起,集中在地方,而后在全国引起普遍争论,但《诗刊》在其中,却起着引导和集中的作用。很多论争文章大都发表在《诗刊》杂志。二是朦胧诗创作和朦胧诗论争的不同。朦胧诗的发表,主要集中在地方。虽然《诗刊》等杂志也发表了相当部分的诗歌作品,但主流刊物上发表的仍旧是少数。相对而言,在朦胧诗的论争中,《诗刊》起到的作用却要大得多。

这样一种从创作到批评,从地方到中心的转移,表明的是20世纪80年代初期的文学秩序的构筑方式,即由创作提供或引起争鸣话题,经主流意识形态的介入、引导和规训得以完成。其形成的是话题的提出、争鸣空间的建构和主流意识形态的引导相结合的模式,主流意识形态在其中起主导作用的,其既要求讨论的充分展开,又要能有效集中各方面的意见于统一,两方面缺一不可。这种模式,表现在空间关系中,既有从边缘或地方到中心的转移,又有从中心向地方的扩散。没有这双向的运动,话题的讨论就不能充分展开,话题不展开也就难以形成广泛而统一的认识。可见,在这模式中,有一个重要前提基础,即“新时期共识”存在。没有这个共识的存在,争鸣就会成为没有方向和目的的争论,20世纪80年代的文学秩序就难以构筑。当时有一种观点被人们普遍认同,即真理越辩越明,讨论不充分展开,就不能形成共识(5)参见陈子伶、石峰:《1983—1984短篇小说争鸣集·前言》,编选者指出:“争鸣的目的,在于辨明和服从真理。”(济南:山东文艺出版社,1984年,前言第2页。)。“共识”之下,全国各地都在分享有关时代进步的“同时性”时空关系的想象,时间进度的同时性(即在朝向进步的方向和进度上,大家是脚步一致的)之下,空间的分殊可以被忽略或淡化:空间的差异意识并不明显。由此也可以看出,此时的文学,尚无广为人知的第三世界民族国家寓言的明显表征。

空间的差异意识被凸显是在80年代中后期。比如说寻根文学的出场和第三代诗的出场,关于第三代诗的出场,从《中国现代主义诗群大观》的编选中可以看出。在这一选本中,其有意凸显出地域性,这一做法虽然有沿用或借鉴自《朦胧诗选》(1982)的编选策略,但其效果却是不同的。即是说,《朦胧诗选》虽然也考虑到对地方的选择,但地方在朦胧诗的论争中的作用有限,地方性没有得到凸显。而《中国现代主义诗群大观》则通过编选方式,明确表明,第三代诗的发表和第三代诗人的出场,主要是经由各个地方所推动,而与中心无关。其把中国现代主义诗群的空间分布分为“西北”“华北”“华东”“东北”“西南”“中南”六个区,而没有特别凸显北京。这其实说,这是全国发力的诗歌创作,北京只是其中的一个构成部分,并不能被特别凸显。北京在这里,只是作为地域空间中的一个而已,并不具备特别的意义。

《中国现代主义诗群大观》的编选意图及其诗歌运动实践,也是彼时文坛格局秩序的表征。20世纪80年代中后期的文坛,有一种极强且明显的焦虑,即文学的走向被以北京和上海为中心的区域所主导和塑造,文学的主流意识形态色彩很浓。这从前面的对《朦胧诗选》(1982)的编选的分析可以看出。主流意识形态有一种引导和规训的意图,文学被认为逐步走向僵化,而这一格局又是与年龄上的代际格局联系在一起的。表现在诗歌创作中,是以中老年所主导的归来的诗歌和朦胧诗所占据,小说创作上则是以中老年所主导的改革文学为主。更年轻的一代小说家和诗人有一种强烈的“影响的焦虑”。为克服这种焦虑,就必须发动一场运动。这时,从边缘发难就成为一种策略所在。寻根文学的发起及其实践,就是从边缘走向中心的一次文学实践。这是80年代的一种文化地形图。初期的中心是在北京,而后转移到边缘地区。《中国现代主义诗群大观》则试图从边缘地区寻求突破,而后形成合力。可以说正是这一选本编纂实践,预示着文学的中心与边缘的变动及其等级格局的颠覆,90年代以来,真正迎来了文学的多元共生的局面。在这方面,选本编纂功不可没。其颇具症候性的是后现代主义文学的展开方式,有代表性的是北京大学出版社的《中国后现代主义文学丛书》(4册)和兰州的敦煌文艺出版社的《当代潮流:后现代主义经典丛书》。后现代主义文学的命名和推广,在这两套选本中有着象征性的呈现:地域上的对照关系显示出来的是当时文学格局的特征——中心和边缘间的彼此呼应和策动,借此以推动促成文学新变的发生。

另外,选源和选域之间的关系也值得探讨。选源相似的选本,选域则可能大异其趣,比如说蔡天新主编的《现代汉诗110首》(北京三联书店,2017年)与李朝全主编的《诗歌百年经典(1917—2015)》(中央编译出版社,2016年),选源和选域的宽窄都相似。选源上都囊括了两岸三地,这是广义上的华语诗歌;选域的宽窄也相差不多,前者是110首,后者是174首(就百年诗歌的选源而言,110首和174首之间的差别不是太大)。但两者的面目截然不同。

从《现代汉诗110首》所选诗人及其作品可以看出,这是一部带有“反文学史”意味的诗歌选本。这种反文学史倾向表现在两方面:首先,诗歌史上很多重要诗人没有被选入其中,比如说舒婷、梁小斌、席慕蓉、汪国真,乃至余光中。其次,诗歌史上的很多名篇佳作均未收入其中,比如说戴望舒的作品,选入了《秋》,而没有选择《雨巷》;比如说李亚伟的作品,选入了《苏东坡和他的朋友们》,而没有选入《中文系》;比如说海子的作品,选入了《最后一夜和第一日的献诗》,而没有选入《亚洲铜》或《面朝大海,春暖花开》;比如说顾城,选入了《丧歌》,而没有选入《一代人》。读者对这些诗人的认识,更多来自后者。

诚然如研究者所言:“选域越宽,越含有备史的意味;越狭窄,越体现有以选成派、以选尊体的意思”[1](p17),但这往往是相对意义上的,在某一具体的选本中,“备史”和“尊体”往往是联系在一起的,选域的“选”中体现出来的不仅仅是文学史观,更是文学观。两者之间的关系,需要具体问题具体分析。就《现代汉诗110首》而论,这是一部窄选域的诗歌选本,百余年的汉诗只选择了110首,其意当然不在于“备史”,但并不能否认“备史”的客观效果,其“对‘五四’以降的中国新诗歌依时间进行注释性的遴选”[7](p4),即带有“史”的角度的回溯意味在。只是说,它更多在于文学观的表达,即什么样的诗才是“好诗”。在它这里,“好诗”的关键标准在于“自由”:“古往今来,无论是写作还是阅读的一个目的就是为了获取自由。”[7](p4)就诗歌而言,这种“自由”更多体现在“心灵方面”[8](p4),因此,其收入诗歌的标准,就有了几个特点,即去政治、非主流、非潮流、非流派。这是一部以“好诗”的标准编选的诗选,而不是以文学潮流史的标准编选而成。而像李朝全主编的同样以两岸三地作为选源的《诗歌百年经典(1917—2015)》,则以诗歌的影响力作为好诗或经典的标准。所以选入了汪国真的《热爱生命》,席慕蓉的《一棵开花的树》,余光中的《乡愁》,以及一些脍炙人口的歌曲。这些,都没有进入《现代汉诗110首》之中。

综合前面的分析和比较,不难看出,对一个选本而言,如果说“选源”标明其视域的大小和文学地形图的变迁的话,那么“选域”的不同则更多指向其文学观的表达与传达,更多与选编者的个人趣味和美学标准有关。