综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵

王涛 王帮娟 刘承良

摘 要:党的十九届五中全会提出布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地。至此,二者成为经济地理学研究的前沿和热点,但其基本内涵尚不明晰。本文通过概念分解、政策剖析、文献梳理和词义解析,对综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵进行了初步界定。所谓综合性国家科学中心是指以知识生产与转化、关键技术孵化为核心功能,以催生原始创新、突破重大科学难题与核心技术瓶颈、增强国际科技竞争话语权为任务使命,以特定科学园区为核心承载空间的国家创新体系综合性基础平台;而区域性创新高地则是以知识应用、新技术研发、新产品生产和新兴产业创新发展为核心功能,以培育具有国际竞争力的高科技企业和战略性新兴产业集群为任务使命的区域创新体系研发平台。同时,对“科学主导型”“创新主导型”“科学+创新复合型”三种科技创新枢纽的功能差异及联系进行了辨析。

关键词:基本内涵;概念辨析;综合性国家科学中心;区域性创新高地

中图分类号:K902 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)08-0007-08

进入21世纪以来,全球新一轮科技革命加速演进,科技创新活动不断突破地域、组织和技术的界限,演化为创新体系的竞争,深刻影响着国家的前途命运。科技创新逐渐成为大国战略竞争的焦点,并在提升国际竞争力、增强综合国力和保障国家安全方面居于核心地位。百年世界大变局背景下,“中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地”[1]。

纵观人类科学技术发展史,科技创新具有典型的空间不均衡性,呈现显著的区域集聚规律。在创新文化、制度和资本等多种因素综合作用下,科技要素和创新活动高度集聚于少数城市和区域[2],孕育出不同等级和功能的科技创新枢纽,这些枢纽成为一国参与国际科技竞争与合作的主阵地和国家创新体系的骨干节点。因此,布局建设国家科技创新枢纽体系,充分发挥其载体支撑作用,是国家提升科技创新能力的重要抓手和关键依托。针对这一问题,习近平总书记多次强调:“尊重科技创新的区域集聚规律,因地制宜探索差异化的创新发展路径”。2020年10月,党的十九届五中全会明确提出:“完善国家创新体系,强化战略科技力量;布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地,支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心”,为中国科技创新枢纽体系的布局建设指明了方向,同时这一崭新课题也成为经济地理学研究的前沿方向。

近年来,国家相继批复了北京怀柔、上海张江、大湾区和安徽合肥四大综合性国家科学中心,开启了综合性国家科学中心建设的改革探索;同时,涌现出北京中关村科技园、沪嘉杭G60科创走廊、武汉东湖高新区、重庆两江新区等一批潜力较大的区域性创新高地。但理论界和决策界尚未形成综合性国家科学中心和区域性创新高地的统一评价标准,两者在概念定义、构成要素和功能定位等方面的基本内涵仍不明晰。为此,系统研究二者的基本内涵,是布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地的重要前提。

据此,本文在逻辑解构“科学”与“创新”两个核心概念的基础上,结合政策剖析、文献梳理和词义解析,对综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵进行初步界定,并与其他相关概念进行辨析。既可为国家创新体系功能和布局优化建设提供政策启示,也可丰富完善中国创新地理学理论体系。

一、科学与创新的关系解构

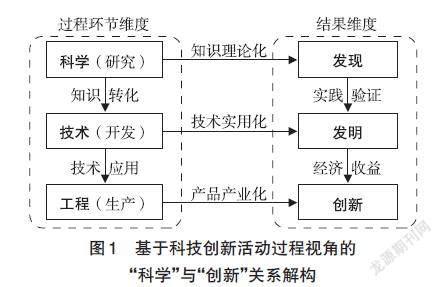

“科学”与“创新”两个词汇是综合性国家科学中心和区域性创新高地的核心构成,理清这两者所代表的功能特征及其逻辑关系,是界定二者概念内涵的基础前提。严格来讲,科学是科技创新活动的中间环节和实施对象,而创新是科技创新活动的基本结果和价值实现。基于科技创新活动的线性过程,本文从过程和结果两个维度阐释“科学”与“创新”所蕴含的基本要义及其相互关系(图1)。

1. 科技创新活动的“科学—技术—工程”组织过程

总体来讲,科技创新活动大致可以分为科学、技术和工程三大组成部分或基本环节。其中,科學是人类获得的关于自然界和社会界等客观规律的系统化知识体系,目的是发现本质、原理、规律和模型等理论成果;技术是人类根据科学原理或实践经验所发明创造的各种物质手段和方式方法,产物是新技术、新工艺和新办法等;而工程(或生产)是根据技术方案进行的物质制造和生产活动,将技术转化为生产力和物质财富,其产物是商品或产业[3]。

从近代科学技术发展史来看,科学、技术和工程的关系出现阶段性演替:①第一次工业革命后,表现为生产→技术→科学的组织过程,即科学发现来源于商品生产过程中的技术改进经验总结,即“技术科学化”。②第二次工业革命后,这三者的关系显著地向科学→技术→生产的方向转变,基础科学理论的发展成为指导技术突破的重要源头,即“科学技术化”。③第三次工业革命后,科学、技术和生产的关系呈现出互相渗透、依赖和促进的趋势,科技创新活动逐渐向“科学—技术—生产”一体化方向发展。随着一些基础性科学理论发现越来越依赖于大科学装置等科技基础设施的开发与应用,新的科学知识有时也体现为新技术,即新技术的应用过程中产生新的科学发现,此时的科学与技术融为一体,科学发现同时体现在新技术研发中[4];而新技术革命下,随着技术迭代的速度进一步加快,科技产品的消费和生产需求则反过来引导推动了应用基础科学和技术的新发展和新突破。

2. 科技创新活动过程中的“创新”结果体现

尽管“创新”成为各界高频使用甚至泛用的一个词汇,但从经济学、科学技术学和管理学等专业角度来看,创新的概念有其特定的科学内涵和清晰的语义边界。“创新”一词最早出现于经济学领域,由经济学家熊彼特于1912年在其《经济发展理论》中首先提出并阐述 [5]。

熊彼特认为,创新是“建立一种新的生产函数,把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的‘新组合’引入生产体系”[6]。在这些组合中,既涉及技术创新(产品创新、工艺创新),也涉及非技术创新(市场创新、原材料创新、组织创新),但技术创新是熊彼特创新思想的主要内容[7]。熊彼特认为,创新包含了两个不可分割的基本过程:一是技术发明,二是把发明成果引入商业生产[8],即发明成果的商品化和产业化。

此外,熊彼特还将技术创新与技术发明区别开来:技术发明是首次提出一种新技术或新工艺,该技术只有被企业吸收用于大规模生产商品、使之转化为生产力并产生经济效益之后,才能被称为创新。简言之,创新是技术的商业化过程,其判定依据是产生经济收益和促进生产力发展。

熊彼特之后,学者们进一步丰富和发展了“创新”的内涵,将其拓展为技术创新、知识创新和制度创新等相关概念。总体来看,技术创新仍是创新理论的思想内核,成为经济起飞的主导(华尔特·罗斯托六阶段理论)。

综上所述,在科技创新活动过程中,“科学”是以原理、规律和模型等知识体系构建为主要任务的基础理论研究环节和实施对象,是科技创新尤其是重大原始创新的源头。而“创新”则主要表征为科技创新活动的技术开发和工程生产环节,是新技术发明应用于工程生产并实现产业效益的结果现象,是技术商品化和产业化的价值体现。

二、综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵

1. 综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本概念

综合性国家科学中心的核心功能基本明确,多从不同角度展开论述,缺乏从构成要素、空间载体、功能定位、任务目标等多个维度的系统性梳理;同时,尚未有学者展开有关区域性创新高地的概念内涵研究。

(1)国家科学中心的政策解读

尽管国家层面并未对综合性国家科学中心的概念进行严格定义,但其功能内涵从两份政策文件中便可初见端倪。2016年4月,国务院批复《上海系统推进全面创新改革试验 加快建设具有全球影响力的科技创新中心方案》并首次提出:“国家科学中心是国家创新体系的基础平台。建设上海张江综合性国家科学中心,有助于提升我国基础研究水平,强化源头创新能力,攻克一批关键核心技术,增强国际科技竞争话语权。”2017年1月,国家发展和改革委员会发布《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》,提出:“初步建成若干综合性国家科学中心,使其成为原始创新和重大产业关键技术突破的源头,成为具有重要国际影响力的创新基础平台。形成世界级重大科技基础设施集群,成为全球创新网络的重要节点、国家创新体系的基础平台以及带动国家和区域创新发展的辐射中心。推动实现重大原创突破,攻克关键核心技术,增强国际科技竞争话语权。”从这两份政策文件可以看出,“基础研究”“原始创新”“重大关键核心技术突破”和“国家创新体系基础平台”是综合性国家科学中心的概念内核。

(2)国家科学中心的学术界定

目前学术界对综合性国家科学中心概念内涵的理解大体与政策文件一致。代表性观点包括:“综合性国家科学中心是指经国家法定程序批准设立的,依托先进的国家实验室、创新基地、产学研联盟等重大科技基础设施群,支持多学科、多主体、交叉型、前沿性基础科学研究、重大技术研发和促进技术产业化的大型开放式研发基地”[9];“综合性国家科学中心是对全球科学技术创新具有示范引领和辐射带动作用的城市或区域,应具备催生重大原始创新、参与全球科技竞争、汇聚顶尖创新主体、促进资源优化配置、推动科技创新治理、引领产业创新发展等核心功能”[10];“综合性国家科学中心是以大科学设施为基础支撑,汇聚政府、高校、科研院所和企业,产生创新集聚和辐射效应的大型科学园区”[11]。普遍认为,重大科技基础设施群是其关键依托,前沿基础研究(知识生产)、重大技术突破(知识应用)、产业创新发展(知识扩散)是其核心功能,实现重大原创突破、参与国际科技竞争、引领区域创新发展是其使命所在。

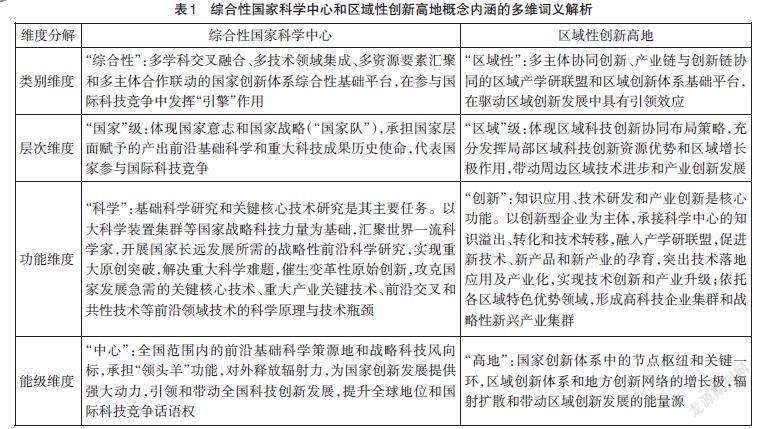

(3)国家科学中心和区域创新高地的拆词解义

通过拆词解义,综合性国家科学中心和区域性创新高地两个概念在类别、核心功能、等级层次和创新能级等几个维度存在显著区别和联系。其中,综合性国家科学中心侧重于国家层面多学科综合集成的基础研究功能和重大原始创新突破使命,而区域性创新高地则强调区域范围产学研协同发展的技术研发功能和产业创新引领发展(表1)。

(4)国家科学中心和区域创新高地的基本概念

基于二者的关键词关系解構、政策剖析、文献梳理和多维词义分解,本文对综合性国家科学中心和区域性创新高地的概念进行界定。

综合性国家科学中心是指以一流大学、顶尖科研院所和创新引擎企业等创新主体为依托,以世界级大科学装置集群、高层次人才和国家级创新平台等战略科技力量为支撑,面向国家重大科技需求,聚焦基础科学研究和关键核心技术开发研究,以知识生产、知识转化和关键技术孵化为核心功能,以催生原始创新、突破重大科学难题与核心技术瓶颈、增强国际科技竞争话语权为任务使命,以特定科学(技)园区为核心承载区、以城市为功能配套区,多学科交叉、多领域集成、多要素协同的国家创新体系综合性基础平台,是全球创新网络中的关键节点和辐射带动全国发展的科学策源地与创新文化引领地。

区域性创新高地是指以创新型企业和各级各类技术研发机构等创新主体为主要依托,以技术研发人员、技术转移转化平台和风险投资等科技创新要素为支撑,以知识应用、新技术研发、新产品生产和新兴产业创新发展为核心功能,以培育具有国际竞争力的高科技企业和战略性新兴产业集群为任务使命,以特定科技园区为核心承载区、以城市为功能配套区,产学研一体、辐射带动周边区域技术产业升级和高质量发展的区域创新体系基础平台。

2. 综合性国家科学中心和区域性创新高地的内涵比较

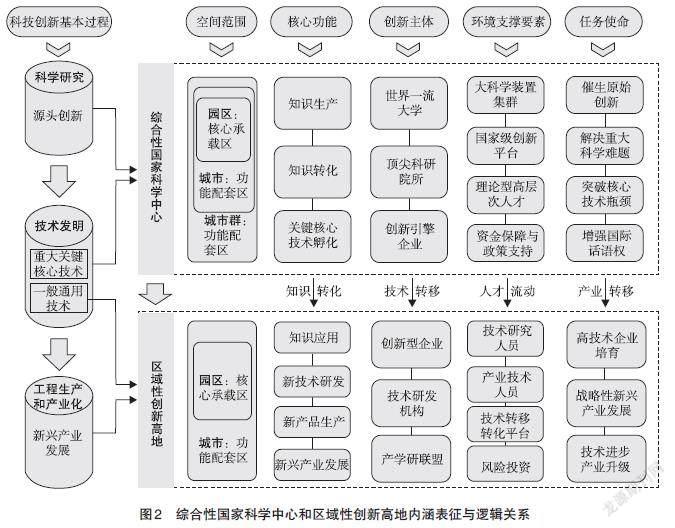

基于以上概念界定,从功能定位、构成要素和空间结构等方面对综合性国家科学中心和区域性创新高地的科学内涵和基本特征进行比较(图2)。

(1)过程和功能视角比较

综合性国家科学中心的科技创新活动主要发生在创新链上、中游环节,以知识生产、知识转化和关键技术孵化为核心功能,是世界级科学资源和原始创新集聚中心,在国家创新体系中占据核心位置。而区域性创新高地的科技创新活动则主要集中在创新链中、下游环节,以知识应用、新技术研发、新产品生产和新兴产业创新发展为核心功能,强调技术和产业创新,承接国际科技创新中心或综合性国家科学中心的知识溢出、技术和产业转移,促进新技术开发和战略性新兴产业集群壮大,是区域创新体系和地方创新网络的增长极和辐射带动区域创新发展的能量源。

(2)构成要素视角比较

综合性国家科学中心与区域性创新高地的构成要素差异主要体现在创新主体的类型差异和环境支撑要素的等级层次差异方面。综合性国家科学中心汇聚了现代大科学装置等重大科研基础设施集群、国家(重点)实验室和国家技术创新中心等创新平台、世界一流大学和顶尖科研院所及创新引擎企业等创新主体以及世界一流科学家、工程师和企业家等高层次人才,在科技创新资源要素禀赋上处于全国乃至国际顶尖水平。而区域性创新高地则在高等级创新要素优先向综合性国家科学中心自由流动的作用下,对区域范围内(流域、省域、城市群、都市圈或城市等不同空间尺度)的创新型企业和技术研发中心等创新主体、技术研发人员和产业技术工人等支撑要素具有一定的集聚和吸引能力。但整体来看,科研院所、企业、研发机构、人才和资金等要素仍是两者发展所需的共同要素。

(3)空间载体视角比较

特定科学(技)园区都是综合性国家科学中心和区域性创新高地实际落地建设的核心承载区或空间载体,而城市或城市群则是为两者提供各类资源要素支撑的功能配套区。在空间布局结构模式上,城市集中布局模式、城市分散布局模式和城市群协同联动分散布局模式是潜在的几种布局模式方案。

三、科技创新枢纽体系相关概念辨析

近年来,政策界和学术界提出多个与综合性国家科学中心和区域性创新高地相关的创新空间概念,与之共同构成了科技创新枢纽体系。基于“科学”与“创新”的关系解构,从科技创新功能和过程视角,这些相关科技创新枢纽体系概念可划分为“科学”主导型(综合性国家科学中心相关概念)、“创新”主导型(区域性创新高地相关概念)和“科学+创新”复合型(科技创新中心相关概念)三大類型(图3)。

1.“科学”主导型

与综合性国家科学中心相关的概念,主要包括国家科学中心、科学中心、科学城和科学园等。这些概念均主要以基础研究环节的科学研究功能为主,但在等级层次、空间载体和核心功能方面又有所区别。

(1)国家科学中心

“国家科学中心”的概念发源于国外,且与国内概念认知相比有较大区别,国外的“国家科学中心”一般是指某些特定研究机构实体,尤其是以基础研究为主的科研机构。如俄罗斯的“国家科学中心”是指联邦政府授予的具有先进设备和国际公认科技成果及人才的科研单位,相当于国家级重点科研单位[12];而法国“国家科学研究中心”是法国最大的以基础研究为主的国家研究机构。国内“国家科学中心”这一概念基本上等同于“综合性国家科学中心”。

(2)科学中心

“科学中心”是一个较为宽泛的概念,其概念层次包含从国家、地方到研究机构等多个尺度。1962年,日本学者汤浅光朝较为系统和定量地对“科学中心”进行了定义并提出“科学中心转移理论”。当一个国家在某一时期内科学成果数占全世界总数的25%以上时,则为世界科学中心[13]。不难看出,这一层面的科学中心是指某一个国家,如中国明确提出“建设世界主要科学中心”。近年来,“科学中心”也被用来特指一些科学领域的研究机构,通常以学科领域+科学中心的形式表达,如医学科学中心、脑科学中心、健康科学中心等。因此,总体来看,“科学中心”与“综合性国家科学中心”两个概念,无论在构成要素、创新主体或是空间载体方面都存在较大差异。

(3)“科学城”或“科学园”

严格意义上,“科学城”或“科学园”属于“科学研究综合体”。早期设立的“科学城”是以基础科学研究为主要功能,通过集聚和协同效应,促进科研成果产出的科学园区。后期通过三螺旋模式(政府、企业和高校),加强科学研究与产业界、社区之间的互动,推动成果转化和创新产出[14],逐渐向卫星城方向发展。如日本筑波科学城,是全球典型的以科研机构和高校为主体的世界级科研中心,也是具有基本城市功能和形态的科技“新城”。“科学园”提出伊始便强调大学与工业的结合,是以科技成果转移转化和高新技术企业孵化为主要目标,促进知识链、技术链与产业链相结合,将大学和科研院所的知识创新成果迅速转化为现实生产力的高科技园区[15],如美国硅谷、英国剑桥科学园和台湾新竹科学园等。可以看出,“科学园”在空间范围、空间载体和主要功能上与“科学城”基本相同,两者的功能定位和发展方向也殊途同归,基本可统称为“科学园(城)”。整体来讲,“科学园”和“科学城”与综合性国家科学中心在创新主体和主要功能方面较为接近,“科学园”和“科学城”的空间地域范围近似于综合性国家科学中心的核心承载区。

2.“创新”主导型

区域性创新高地强调以创新链中下游的技术和产业创新为主要功能,与其相关的概念包括国家技术创新中心、国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家自主创新示范区、高科技园区和高新技术产业开发区等。这些概念多是国家明确批复设立的特定创新平台或科技园区。根据创新主体构成或空间载体,基本可以分为两大类型。

(1)单一创新主体为主导

即以独立法人实体(企业、研发机构、科研院所等)为载体的“创新”主导型概念。包括国家技术创新中心、国家产业创新中心和国家制造业创新中心。三者均强调技术和产业层面的创新,如国家技术创新中心的功能定位是实现从科学到技术的转化,促进重大基础研究成果产业化;国家制造业创新中心强调突破重点领域共性关键技术,加速科技成果商业化和产业化;国家产业创新中心的功能侧重在战略性产业领域前沿技术研发、高成长型科技企业投资孵化、实验室技术熟化和竞争前商品试制、技术创新成果转移转化等。三者均高度依托企业的创新主体地位,组建企业、高校和科研院所多创新平台参与的产学研联盟和创新网络。从功能来讲,这些科技创新枢纽与区域性创新高地的功能高度契合;从空间载体来看,这些概念基本上是区域性创新高地(以科技园区为核心承载区)的个体组成要素。

(2)创新主体集群为主导

即以科技园区或区域为载体的“创新”主导型概念。包括国家自主创新示范区、高科技园区和高新技术产业开发区。从空间范畴来看,三者均属于科技园区类创新空间,与区域性创新高地的核心承载区基本一致。从功能定位来看,都强调技术创新和高科技产业发展,如国家自主创新示范区的主要目的是加快推进自主创新和战略性新兴产业等高技术产业发展;高新技术产业开发区是以发展电子与信息技术、新材料、先进制造技术、航空航天等高新技术产业为本职功能而批准设立的科技工业园区;高科技园区则是以开发高技术和开拓新产业为目标,促进科研、教育与生产相结合的园区,基本等同于高新技术开发区[16]。可以看出,这三者的功能基本上也是区域性创新高地的核心功能。因此,无论从空间载体还是主要功能来看,这三者均与区域性创新高地内涵高度吻合,是建设区域性创新高地的核心依托。

总之,这些相关概念都与区域性创新高地内涵高度相关或一致,基本上属于包含与被包含、整体与部分的关系。其中,区域性创新高地构成区域创新空间体系的外圈层,园区类科技创新枢纽(国家自主创新示范区、高科技园区和高新技术产业开发区)位居中圈层(核心载体),内圈层(核心个体)则是法人实体类科技创新枢纽(国家技术创新中心、国家产业创新中心和国家制造业创新中心)。

3.“科学+创新”复合型

科学与创新紧密联系,高度集聚,往往遵循综合化和共区位,从而孕育形成“科学+创新”的复合型科技创新枢纽。基本涉及从科学研究、技术研发到产业发展的创新链全过程功能,主要包括全球科技创新中心、国际科技创新中心、区域科技创新中心、创新型国家、创新型省份和创新型城市等概念。概括起来,可以划分为科技创新中心类和创新型地域类。

(1)科技创新中心类

包括全球科技创新中心、国际科技创新中心和区域科技创新中心等。从功能上来讲,该类科技创新枢纽概念不仅要求具备基础研究和源头创新功能,还要求具备关键技术研发、科技成果商业化和产业化等功能,是“科学—技术—产业”创新链完整链条的高阶、均衡化发展结果。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提到:“支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心,建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心,支持有条件的地方建设区域科技创新中心。”不难看出,国际科技创新中心、国家科学中心和区域科技创新中心三者暗含一定的等级和功能差异。相较综合性国家科学中心,国际科技创新中心主导功能更丰、影响范围更大、等级层次更高,具有全球影响力。而区域科技创新中心属于下一科层,等级明显低于国际科技创新中心和国家科学中心,是在特定区域内具有较强创新活力和创新能力,能够显著集聚和合理组织创新要素,驱动区域创新发展的创新空间,是融入国家创新体系和全球创新网络的关键“枢纽”[17]。此外,政府界和学术界曾提出了全球科技创新中心的概念,认为全球科技创新中心是全球科技创新资源密集、科技创新活动集中、科技创新实力雄厚、科技成果辐射范围广大,从而在全球价值网格中发挥显著增值功能并占据领导和支配地位的城市或地区,是世界新知识、新技术和新产品的创新源地[18]。这一概念与国际科技创新中心概念内涵类似,均强调创新能级的全球影响性和控制性。但部分学者认为全球科技创新中心是具有更高层次性、更大影响力和更强控制力的科技创新枢纽。

(2)创新型地域类

包括创新型国家、创新型省份和创新型城市等。该类型概念更接近于一种发展战略或发展导向,即具有“创新型”特征的地域,可适用于任何尺度的空间单元。总体来看,“创新型”特征是一个较为宽泛的概念,其内涵不仅局限于科技创新活动的某一个环节或某一种功能。普遍认为,创新型地域是创新源(大学、科研院所、企业等)、产业集群、服务机构、孵化器和加速器等集中的创新生态系统,是一个涵盖了知识创新、技术创新、制度创新、服务创新、文化创新和创新环境等的综合性创新体系。

四、结论

综合性国家科学中心和区域性创新高地是国家创新体系布局建设的核心关键,也是创新地理学研究的前缘热点,系统厘清二者的科学内涵具有重要的理论意义和现实价值。从核心概念关系解构、政策剖析、文献梳理和词义解析等角度来看,综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵及其相关概念既有明显区别,也存在密切联系。

创新主体上,综合性国家科学中心以一流研究型大学、国家科研院所等为依托,区域性创新高地则以高科技企业、创新型企业及其研发机构为支撑。

关键支撑上,综合性国家科学中心以大科学装置集群、高层次科技人才和国家级创新平台等为支撑,区域性创新高地则以技术研发人员、技术转移转化平台和风险投资网络等为支撑。

核心功能上,综合性国家科学中心以基础科学研究和关键核心技术研发为主导功能,以催生原始创新、突破重大科技瓶颈、增强国际科技竞争力为任务使命,而区域性创新高地则以新技术研发、新产品生产和新兴产业发展为核心功能,以培育具有国际竞争力的战略性新兴产业集群、驱动区域创新发展为任务使命。

空间载体上,综合性国家科学中心以特定科学(技)城为核心承载,是多学科交叉、多领域集成、多要素协同的国家创新体系集成平台;而区域性创新高地则以特定高科技产业园区为核心承载,是产学研一体的区域创新体系基础平台。

空间组织上,综合性国家科学中心是全球创新网络中的关键节点和辐射带动全国科技发展的科学策源地和创新文化引领地,是国家融入全球创新网络的“国家队”;而区域性创新高地则是带动周边区域产業升级和驱动区域高质量发展的高科技产业集群和区域创新集散地,是国家创新驱动发展的区域“增长极”。

发展方向上,二者协同发展构成国家创新体系的基本架构和核心支撑,“科学+创新”的复合型功能是其共同演化趋势,从而实现创新链条上各环节功能的均衡发展和国家创新体系效能的不断提升。

参考文献:

[1] 习近平.努力成为世界主要科学中心和创新高地[J].求是, 2021(6):4-11.

[2] 杜德斌.全球科技创新中心: 动力与模式[M].上海:上海人民出版社,2015.

[3] 董坤,许海云,羅瑞,等.科学与技术的关系分析研究综述[J].情报学报,2018,37(6):642-652.

[4] 林苞,雷家骕.基于科学的创新与基于技术的创新——兼论科学—技术关系的“部门”模式[J].科学学研究, 2014, 32(9):1289-1296.

[5] [美] 约瑟夫·熊彼特.经济发展理论[M].何畏,易家详,等,译.北京:商务印书馆, 1990.

[6] 张凤,何传启.创新的内涵、外延和经济学意义[J].世界科技研究与发展, 2002(3):55-62.

[7] 杨东奇.对技术创新概念的理解与研究[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2000(2):49-55.

[8] 吴金希. “创新”概念内涵的再思考及其启示[J].学习与探索, 2015(4):123-127.

[9] 王振旭,朱巍,张柳,等.科技创新中心、综合性国家科学中心、科学城概念辨析及典型案例[J].科技中国, 2019(1): 48-52.

[10] 叶茂,江洪,郭文娟,等.综合性国家科学中心建设的经验与启示——以上海张江、合肥为例[J]. 科学管理研究, 2018, 36(4):9-12.

[11] 张耀方.综合性国家科学中心的内涵、功能与管理机制[J].中国科技论坛, 2017(6):5-12.

[12] 王振,李斌,梁正.俄罗斯国家科学中心协同创新机制研究[J].全球科技经济瞭望, 2017, 32(Z1):70-73.

[13] 冯烨,梁立明.世界科学中心转移的时空特征及学科层次析因(上)[J].科学学与科学技术管理, 2000(5):4-8.

[14] 袁晓辉,刘合林.英国科学城战略及其发展启示[J].国际城市规划, 2013, 28(5):58-64.

[15] 雷德森.对科学园认识的演进和发展趋势[J].科研管理, 2004(3):55-61.

[16] 刘卫东.世界高科技园区建设和发展的趋势[J].世界地理研究, 2001(1):36-40.

[17] 马海涛,陶晓丽.区域科技创新中心内涵解读与功能研究[J].发展研究,2022, 39(2): 64-70.

[18] 杜德斌,段德忠.全球科技创新中心的空间分布、发展类型及演化趋势[J].上海城市规划, 2015(1):76-81.

通信作者:刘承良