童年逆境对有留守经历大学生自伤行为的影响

郑明娟,许小凤

(福建技术师范学院 a.学生工作部;b. 教育学院,福建福清 350300)

20世纪80年代以来,大批农村劳动力向城市转移,进而产生了留守儿童群体。这群20世纪80年代末、90年代初出生的留守儿童有部分进入大学,成为了有留守经历的大学生[1]。有研究指出,有留守经历大学生的抑郁、人际退缩和攻击性等均显著高于无留守经历的大学生[2],而自我概念、学业成就、主观幸福感等均显著低于无留守经历的大学生[3-4]。还有研究指出,相比于无留守经历大学生,有留守经历大学生发生非自杀性自伤行为的风险更高[5]。可见,有留守经历大学生的心理健康水平不容乐观。非自杀性自伤行为(non-suicidal self-injury)是指个体并未有真实的自杀想法,但是却故意伤害自己身体的问题行为,主要有击打、切割伤、刺伤等形式[6]。非自杀性自伤行为本质上是个体对现实问题的一种消极应对策略[7],不仅对青少年的认知、情绪、人际关系等产生消极作用,还显著预测其自杀意念和行为[8]。但是,目前探讨有留守经历大学生非自杀性自伤行为影响因素及其作用机制的实证研究较少,这势必影响高校开展心理健康帮扶工作。因此,为了降低其自杀意念和行为的发生,明晰有留守经历大学生非自杀性自伤行为的发生机制具有重要意义。

童年逆境(adverse childhood experiences, ACEs)主要指个体在18岁以前遭受的生存、发育、健康、心理或社会方面的各种损伤,包括情感忽视、欺凌、贫困等不良环境经历[9]。研究指出,童年期逆境不仅会导致儿童青少年出现多种消极心理和行为,如抑郁、攻击性和药物使用等[10-11];还会损害心理韧性等积极心理的形成[12]。不仅如此,童年逆境不仅存在“短期影响”,而且具有“长期影响”,即对个体成年后的心理和行为适应也产生重要影响[13]。根据体验-回避模型(experiential avoidance model, EAM),个体产生非自杀性自伤行为是由某一事件引起消极情绪体验,个体为了回避或消除消极情绪体验,从而采用自伤这一极端行为[14]。同时自伤后的结果又对自伤行为进行了强化,当个体再次面临相同或相似的情景时,更倾向于采用自伤来达成缓解消极情绪的目的[15]。相关实证研究指出,童年期逆境显著正向预测个体青少年期非自杀性自伤行为[16-17]。对于有留守经历大学生来说,童年期与父母长期分离意味着更容易遭遇情感忽视、经济困难、同伴欺凌等逆境,并且短时间内难以得到根本改善[18]。因此,当有留守经历的大学生经历过更多逆境时,可能会采取极端非适应性的方式——非自杀自伤行为来缓解消极情绪。基于理论和实证研究,本研究假设H1: 童年逆境正向预测有留守经历的大学生非自杀性自伤行为。

核心自我评价(core self-evaluation)是指个体对自我存在价值和基本能力的认知和评价,包括一般自我效能感、控制点、情绪稳定性和自尊4个方面,属于深层次的人格资源结构[19]。根据自我系统信念模型(self-system beliefs model), 风险性因素(如负性生活事件)会通过影响个体的自我系统信念(如核心自我评价),进而对其心理行为适应结果产生作用[20]。根据自我系统信念模型的第一阶段,当个体遭受逆境或压力性事件时,个体的核心自我评价就容易受到消极影响[21]。有研究也指出,青少年的核心自我评价极大依赖于外部情境信息,容易受到外部刺激的影响[22]。因此,有留守经历大学生在经历了童年逆境之后,容易将童年逆境中的消极信息纳入到自我认知中,从而容易产生自我怀疑,降低核心自我评价。根据模型的第二阶段,低核心自我评价有更多消极情感体验,继而更容易出现问题行为[23]。并且,低核心自我评价也更倾向于采用回避应对策略,而采用回避应对策略的个体通常会出现适应不良问题,且可能伴随相当高水平的长期压力[24]。因此,当有留守经历大学生核心自我评价水平较低时,便容易采取非自杀自伤行为这一回避应对方式来缓解消极情绪。相关研究也指出,外部环境(童年创伤经历)通过影响个体的核心自我评价,进而影响其心理行为适应[25]。因此,基于理论和实证依据,本研究假设H2:核心自我评价在童年逆境与有留守经历大学生非自杀性自伤行为之间起中介作用。

一、研究方法

(一)研究对象

由于疫情防控原因,研究采用线上招募的方式进行采样。通过学校辅导员发放招募广告,符合条件且有留守经历的大学生自愿报名参加本次研究,完成数据的采集。参与本研究的有福建省、四川省4所本科高校的大学生。共1351名儿童期有留守经历的大学生自愿参与本研究,剔除无效数据后,剩余有效问卷数据1142份。根据相关研究,儿童期有留守经历的大学生需要满足以下3个条件:(1) 留守时年龄未满14周岁;(2) 父母外出务工时,他们留在户籍所在地学习和生活;(3) 父母外出务工需要连续超过6个月及以上时间[26]。其中男生481人(42.12%),女生661人(57.88%); 大一332人(35.43%),大二419人(55.39%),大三236人(9.18%),大四155人(9.18%)。被试年龄在17~24之间 (M=20.83,SD=1.57)。

(二)研究工具

1.童年逆境

采用Ellis、Figueredo和 Brumbach编制,Chen和Chang修订的童年环境量表测量有留守经历大学生的童年逆境[27-28]。该量表共计14个题项,分为不可预测性(“有多少次你因为家庭矛盾的困境被亲戚或朋友带离。”)和艰辛(“有人打你:用棍、棒、砖块、破碎的瓶子、刀、枪”)两个维度。采用Likert 4点记分, 从1表示“从不”到4表示“总是”,得分越高代表有留守经历大学生经历的童年艰辛和不可预测性水平越高。在本研究中,该量表的Cronbach’sα为0.93。

2.核心自我评价

采用任志洪等开发并修订的核心自我评价量表测量有留守经历大学生的核心自我评价水平[29]。该问卷共计8个题项。采用Likert 5点评分方式,得分越高说明有留守经历大学生的核心自我评价水平越高,反之则越低。在本研究中,Cronbach’s α系数为0.89。

3.非自杀性自伤行为

采用郑莺编制、冯玉修订的青少年自我伤害行为量表测量有留守经历大学生的非自杀性自伤行为水平[30-31]。该问卷包括18个项目和1个开放式问题,包括刺伤、头撞物体等自伤行为。研究采用非自杀性自伤行为史的频次和平均受伤害程度的乘积累加来评估有留守经历大学生自伤行为的水平,得分越高,说明有留守经历大学生的自伤行为水平越高。在研究中,Cronbach’s α系数为0.91。

二、结果

(一)共同方法偏差检验

基于自陈报告的问卷调查容易出现共同方法偏差,基于此,研究在收集有留守经历大学生数据时采取部分条目反向计分、无记名填写等方式[32]。此外,采用Harman单因素检验进行检验本次数据是否存在共同方法偏差。数据显示,共有17个特征值大于1的因素,其中第一个因素解释变异量为18.81%,小于40%,说明本次研究不存在严重的共同方法偏差,数据质量较好。

(二)各变量间的相关分析

表1列出了童年逆境、核心自我评价和非自杀性自伤行为的平均数、标准差和相关系数。结果发现,童年逆境与非自杀性自伤行为呈显著正相关(r=0.16,p<0.01),与核心自我评价呈显著负相关(r=-0.41,p<0.01);核心自我评价与与非自杀性自伤行为呈显著负相关(r=-0.13,p<0.01)。

表1 各变量的描述统计和相关系数矩阵(n=1142)

(三)童年逆境与非自杀性自伤行为的关系:核心自我评价的中介作用检验

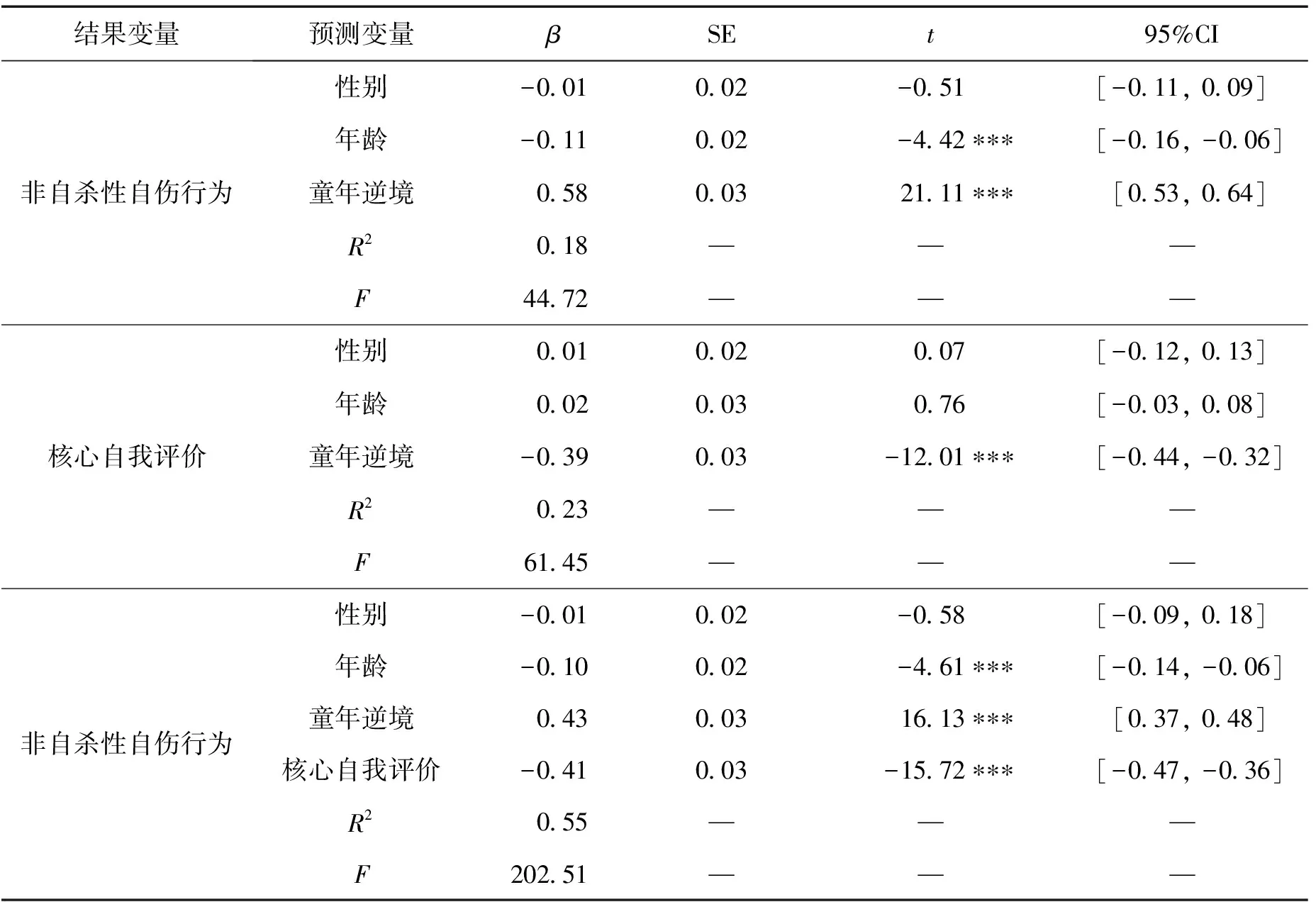

采用Bootstrap方法对中介效应进行检验,设定Bootstrap再抽样为5000次,将童年逆境作为自变量,核心自我评价作为中介变量,非自杀性自伤行为作为结果变量进行分析(见图1、表2)。结果显示,在控制性别和年龄后,童年逆境对非自杀性自伤行为的直接预测作用显著(β=0.58,p<0.001),把核心自我评价加入模型后,该直接作用依然显著(β=0.43,p<0.001)。且童年逆境负向预测核心自我评价(β=-0.39,p<0.001),核心自我评价对非自杀性自伤行为的预测作用也显著(β=-0.41,p<0.001)。核心自我评价的中介效应值为0.16,Bootstrap 95% 置信区间为[0.12,0.20],不包括0,说明核心自我评价在同伴欺凌对自杀意念的影响中起部分中介作用,中介效应占比为27.12%。

表2 核心自我评价的中介模型检验

三、讨论

研究在体验回避模型和自我系统信念模型的理论框架下,探讨了童年逆境与有留守经历大学生非自杀性自伤行为的关系及其中介机制。结果表明,核心自我评价在童年逆境与有留守经历大学生非自杀性自伤行为的关系中起部分中介作用。研究结果对于进一步了解有留守经历大学生非自杀性自伤行为的影响机制具有重要的实践启示。

(一)童年逆境与有留守经历大学生非自杀性自伤行为的关系

童年逆境能直接正向预测有留守经历大学生的非自杀性自伤行为,这一结果支持以往有关个体遭遇逆境(如:同伴欺凌等)对其心理行为适应的研究[33], 假设1得到证实。有留守经历大学生心理健康状况已成为社会关注的公共卫生问题,遭受忽视、虐待、欺凌等逆境事件的有留守经历大学生,因环境艰辛性、不安全性,使得心理需要得不到满足,因此,难以发展出积极健康的心理和行为[34]。根据体验-回避模型,回避和缓解消极情绪是产生非自杀性自伤行为的主要原因[35]。童年期经历留守的大学生长期与父母分离,社会支持系统较为薄弱,同时也面临经济困难等逆境[36],糟糕的处境反过来又会增强他们感知逆境的水平,因此,当童年期有留守经历大学生遭遇的童年逆境感知越强,就越容易体验到无力感和紧张感等负性情绪,进而采取自伤这一极端行为回避或缓解消极情绪体验。

(二)核心自我评价的中介作用

核心自我评价在有留守经历大学生童年逆境对非自杀性自伤行为产生影响的过程中起部分中介作用,假设2得到验证,同时也支持了自我系统信念模型。

根据自我系统信念模型, 核心自我评价作为一种自我系统信念,能中介风险性因素(童年逆境)与心理行为适应(非自杀性自伤行为)之间的关系[37],这可能是核心自我评价发挥中介作用的原因。首先,童年逆境显著负向预测有留守经历大学生核心自我评价。在童年期,有留守经历大学生的自我认知尚未成熟,极易受到外部消极刺激的影响。当他们经历逆境事件后,容易把逆境事件发生的原因进行错误归因和消极解释,看不到自己的价值。例如经历了童年逆境的大学生更容易形成消极的生命史策略[38]。此外,当有留守经历大学生持有低核心自我评价时,就容易体验到无意义感和消极情绪,此时他们更倾向于采取回避型应对策略——非自杀性自伤行为。从理论上来讲,童年逆境—核心自我评价—非自杀性自伤行为的联系会启动一个循环过程,即在无意义感和消极情绪的体验下会有更多的逆境感知,促使童年逆境—核心自我评价—非自杀性自伤行为形成一个“恶性循环”,最终导致非自杀性自伤行为[39]。因此,核心自我评价是联结童年逆境与有留守经历大学生非自杀性自伤行为之间关系的重要“桥梁”。

(三)研究局限与展望

研究依然存在局限之处。首先,本研究所有数据均来自于有留守经历大学生的问卷填 写,最大的缺点就是容易产生社会期待、故意隐藏真实情况等误差。未来可以从多方面渠道(例如询问好友)采集数据,使数据质量更全面客观。其次,本研究属于横向问卷调查,无法准确地确定变量之间的因果关系。因此,未来的研究可以采用纵向追踪等研究设计进一步探析变量的因果关系。最后,受限于主客观条件,本次研究只采集了2个省份、4所高校有留守经历大学生的问卷数据,可能存在一定的偏差,无法百分百地代表全国范围内有留守经历的大学生,未来的研究应该扩大被试量和被试地区,进一步检验结果的有效性。

四、对策与建议

(一)构建多主体参与的帮扶系统

有留守经历大学生遭遇的童年逆境是在社会大背景下发生的,但可以从社会、家庭和学校三个源头控制相关逆境因素,减少其非自杀性自伤行为。首先,从社会层面应该努力营造关爱有留守经历大学生的和谐社会氛围,促进其心理健康成长。也要积极倡导相关公益组织对有留守经历大学生进行爱心帮扶,例如在出现消极情绪或遇到困难时,及时地进行心理咨询和干预,避免情绪进一步恶化,继而避免产生非自杀性自伤行为。同时,要避免污名化有留守经历大学生,给他们带来较高的压力和歧视知觉。其次,家庭的消极因素对曾留守经历大学生也产生重要影响。因此,要充分发挥家庭在关爱有留守经历大学生中的积极作用。例如父母努力营造一个温馨和谐的家庭氛围,学会平等友善地与他们进行交流,倾听他们的内心需求,帮助他们解决学业、生活、情感等方面的困难。最后,高校要创造条件关爱有留守经历大学生。例如:优先为他们提供勤工俭学岗位,缓解他们的经济困难。学校也可以成立相应的协会,在学习、兼职、就业等方面系统地为有留守经历大学生提供帮扶,避免有留守经历大学生因为生活学习中的挫折而产生非自杀性自伤行为。

(二)重视个人心理资源的培育

值得注意的是,即便构建了完善的社会—家庭—学校帮扶系统,对有留守经历大学生的帮扶也会存在真空地带。此时,培育有留守经历大学生的个人积极心理资源是十分必要的。就本研究而言,核心自我评价显著负向说明提高有留守经历大学生核心自我评价水平可以有效地降低非自杀性自伤行为。为此,高校可以采取心理健康讲座、团体心理辅导、朋辈课堂等教育形式提高有留守经历大学生的核心自我评价,帮助他们对自己形成积极的自我认知,避免产生低自尊、低自我价值感等消极自我概念,培养其积极乐观、高自尊、高自我效能感等积极心理。同时,帮助他们习得缓解负面情绪的技巧,在他们面对挫折或消极情绪时,可以合理地排解和面对,避免出现非自杀性自伤行为。相关研究也指出,心理韧性、逆境信念等个人积极特质或信念也可以降低其问题行为的发生风险[40]。这也启示高校可以开发一些综合课程,对其多种积极心理资源进行综合培育,从而达到减少有留守经历大学生非自杀性自伤行为的目的。