中美经济政策不确定性联动效应探究

孟玲丹,豆振江,2

(1.湖南人文科技学院 商学院,娄底 417000;2.中南财经政法大学 金融学院,湖北 武汉 430073)

当今世界正经历着百年未有之大变局,全球范围内贸易保护主义思潮泛滥,地缘政治冲突此起彼伏,新冠疫情持续蔓延。在经济全球化以及中国经济对外开放持续增强的大背景下,这些不确定性冲击相互影响、相互叠加,致使全球经济进入艰难复苏阶段,同时也给中国经济稳健运行带来新的挑战。影响中国经济稳定运行的因素错综复杂,其中因经济政策频繁调整而引发的经济政策不确定性冲击受到学术界与管理层的高度关注。既有理论与经验研究已基本证实,经济政策不确定性是引起企业投资规模下降、居民消费缩减、失业率增加以及宏观经济波动的关键性因素[1]。从国际视角来看,中国经济政策不确定性与美国经济政策多变性有着密切的联系。一方面,经济体量分别位居全球第一和第二的美、中两国在贸易、投资、金融等领域相互依存、相互渗透、相互融合,早已形成了“你中有我、我中你有”的交织局面;另一方面,中国经济的快速崛起引起了美国方面的高度“不适应性”,致使美国对华经济政策发生了根本性改变,力图在贸易领域、科技领域以及金融领域抑制中国经济的发展已是不争事实,并由此导致双方经济政策博弈逐步进入深水区,同时也隐约意味着双方政策调整引发的经济政策不确定性也存在某种关联性。基于上述理解,本文提出一个值得研究的问题:中美两国经济政策不确定性是否具有联动性,且随着宏观经济环境的变化,这种联动性时变动态特征又是什么?为系统性回答该问题,首先从理论上梳理中美两国经济政策不确定性联动效应的理论机制,进一步设定DCC-GARCH模型展开实证研究。鉴于经济政策不确定性是引起宏观经济波动的重要因素,本文研究丰富了美国经济政策不确定性对中国宏观经济溢出效应的传导渠道,在当前国际经济环境异常复杂的背景下,为保持国内经济平稳运行提供政策建议。

一、理论机制

中美两国经济政策不确定性联动效应的传导机制大致可归结为实体经济渠道和政策博弈渠道两个维度。就前者而言,鉴于美国在全球经济金融领域的绝对影响力[2],美国经济政策不确定性对于包括国际能源在内的国际大宗商品市场以及国际资本流动具有显著冲击[3-4],中国是全球性制造业大国,也是大宗商品的消费大国,国际大宗商品市场波动以及国际资本流向变化必然对中国经济运行造成影响,进而引发中国国内政策调整改变,并由此引起国内经济政策不确定性上升[5]。以国际原油为例,中国在国际油价形成机制上的话语权较弱,美国经济政策不确定性显著扰动国际原油价格,而自2018年以来,中国成为了世界上最大的原油进口国,为此,中国政府近年来转向发展新能源产业,在经济政策发力点上加大对新能源产业的支持;此外,美国经济政策不确定性通过中美双方贸易、投资渠道影响中国经济政策不确定性,例如特朗普政府时期大力倡导美国制造业回归,对中国经济价值链造成冲击,进而倒逼中国经济重新审视政策调整的方向,也因此引起国内经济不确定性上升。就后者而言,在开放经济背景下,一国经济政策的调整势必要考虑竞争对手的政策动向[6]。近年来,随着中国经济在全球影响力的逐渐增强,中美两国之间的竞争战略关系发生了本质变化,逐渐由以往的战略伙伴转变为竞争对手,“竞争+遏制”成为美国对华政策的主要基调,力图通过发起贸易战、金融战和科技战来打压中国经济发展的良好势头,致使两国之间的经济政策博弈持续加深,由此形成了两国经济政策不确定性联动效应的新渠道。综上,中美两国经济政策不确定联动机制主要通过上述两个渠道完成(见图1)。

图1 中美经济政策不确定性联动效应的传导机制

二、数据与模型构建

(一)计量模型设定

自ENGLE 首次提出ARCH模型以来,该模型在度量时间序列波动方面得到广泛的应用[7]。在此基础上,后续学者对该模型进行了适当改进,从单个变量ARCH模型发展至多元的动态条件相关性的DCC-GARCH模型,该模型认为时间序列波动相关性并非是固定不变的,而是随着时间的变化而变化,即模型变量存在异方差性,因此,该模型被国内学者广泛地用于捕捉时间系列变量之间的时变动态相关性[8]。正如前文所述,中美两国经济政策不确定性联动性在传导过程中可能呈现时变特征,因此,相比静态相关系数,DCC-GARCH模型更符合本文的研究需要。

这里采用条件均值和条件方差两个方程描述DCC-GARCH模型,假定模型变量的条件均值方程服从ARMA(1,1)过程,则:

Xt=μt+θ1Xt-1+β1εt-1+εt,εt|Ωt-1~N(0,Ht)

(1)

(2)

这里Xt是由中美两国经济政策不确定性指数构成;θt和βt分别为模型变量一阶自相关和一阶移动平均系数;Ωt-1刻画前一时刻信息集,其服从均值为0,方差为Ht正态分布。动态条件方差矩阵Ht可表示为:

Ht=DtRtDt

(3)

其中Dt是由单个模型变量条件标准差构成的对角矩阵,Rt则表示多个模型变量之间的动态相关性,并由此刻画中、美两国经济政策不确定性时变关联性。

(二)变量说明与处理

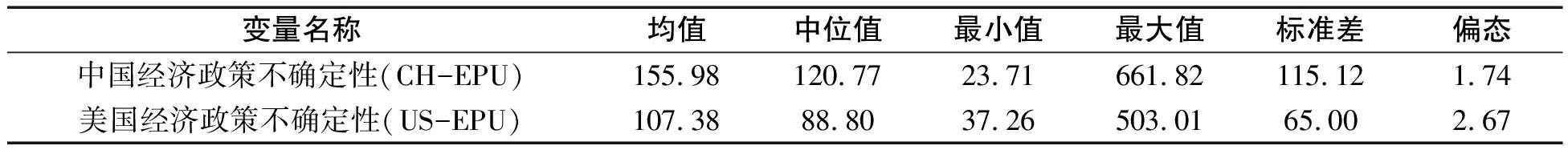

鉴于本文的研究目的,模型变量包括中、美两国经济政策不确定性。前文已述,以新闻媒体信息源为基础并以文本过滤技术构建的经济政策不确定性指数能较好地捕捉经济政策不确定性。这里以中国经济政策不确定性(CH-EPU)为例,其构建核心思路如下:以人民日报、广州日报、解放日报、南方都市报等国内主流的10家报刊媒体作为信息源,与经济相关的关键词串包括“经济/金融”,政策类关键词包括“政策/制度/体制/战略/措施/规章”等,不确定性关键词有“不确定/不明确/不明朗/不清晰/无法预料”等,基于文本识别技术将含有上述关键词的文章数量提炼出来,并进行相关统计处理,即形成中国经济政策不确定性指数;类似地,美国经济政策、贸易政策以及货币政策的不确定性也是以美国国内主流的10家期刊媒体为基础信息源,通过关键词抓取文章数量作为美国经济政策不确定指数(US-EPU)。本文数据频率为月度;为呈现不同宏观经济背景下中美两国经济政策不确定性联动性的时变特征,样本区间定为2005M1—2021M9,这是由于这期间中美两国经济均历经了稳速发展期、金融危机期、金融危机修复期、中美贸易纠纷期以及新冠疫情等几个不同宏观经济阶段,确保DCC-GARCH模型能更好地捕捉不同宏观经济环境下中美两国经济政策不确定性动态联动性;基础数据来源于www.policyuncertainty.com网站。模型变量描述性统计见表1。

表1 变量描述性统计

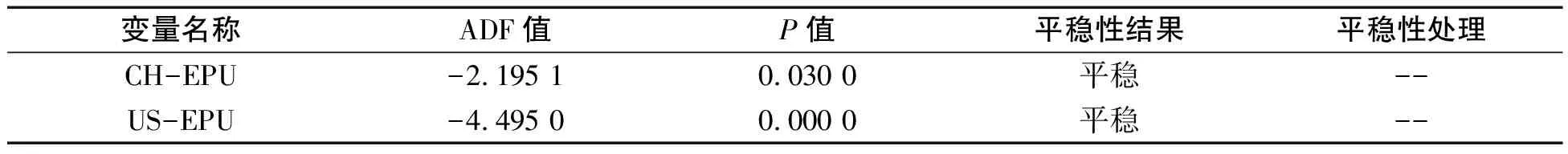

由于GARCH模型变量必须为平稳序列,否则可能会出现伪回归。此外,为尽量避免不平稳序列差分处理导致信息丢失的情形发生,需要先对模型变量进行标准化处理,采用无趋势和无截距项的ADF统计量进行单位根检验。经过检验,在给定5%显著性水平下,模型变量均为平稳序列,可展开进一步实证研究,具体结果见表2。

表2 变量平稳性检验

三、实证结果分析

(一)中美经济政策不确定性的ARCH效应检验

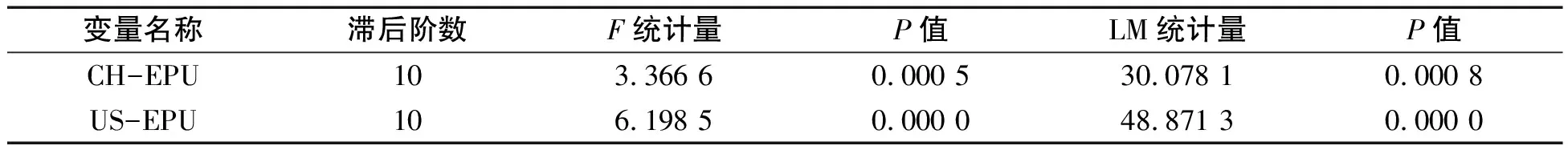

模型变量残差序列中是否存在ARCH效应是判断模型是否误设的前提,即对时间序列变量残差是否存在“集群”现象进行检验,若存在则表明误差项具有条件异方差性,进而才能进一步展开多元DCC-GARCH分析。

表3报告了基于拉格朗日乘数法的ARCH-LM检验结果,可直观看出,在给定5%显著性水平下,模型变量存有10阶滞后的ARCH效应,这就意味着模型变量残存“集群”效应,本文设定的DCC-GARCH模型适宜用来捕捉中美两国经济政策不确定性波动的时变特征。

表3 模型变量ARCH效应检验

(二)单个变量GARCH模型的建立与结果估计

DCC-GARCH建模分为两个步骤,第一步是完成单个变量GARCH估计,第二步是在第一步完成的基础上构建DCC(1,1)进一步捕捉模型变量动态相关系数。借鉴文献中常见做法,这里采用GARCH(1,1)模型完成单个变量参数估计,基于极大似然算法的参数估计结果见表4。

表4 单个变量 GARCH(1,1)参数估计结果

表4分别为单个变量GARCH(1,1)参数估计结果及相应的显著性水平(P值),可直观看出,在给定5%置信区间前提下,单个变量GARCH(1,1)参数估计较为显著且不为0,α+β的值接近于1,表明相邻时期的中美两国经济政策不确定性表现出缓慢衰减迹象,相互之间呈现较强的扰动性。

(三)中美两国经济政策不确定性动态相关性

图2报告了基于DCC-GARCH模型的中美两国经济政策不确定性动态相关性估计结果。整体来看,样本期内CH-EPU与US-EPU动态相关系数值基本在0以上,最大值接近0.9,这表明中美两国经济政策不确定性呈现显著的正向动态关系。分区间来看:在经济稳速发展期(2005—2007),CH-EPU与US-EPU动态相关系数最小值为0.375 4,最大值为0.864 4,均值为0.780 4,表明在经济稳速发展期,中美两国经济政策不确定性走势趋同程度较高。究其原因,这期间中国经济增速保持良好的发展态势,且在拉动经济增长的三驾马车中,进出口贸易对经济的贡献比重较大,而美国是中国重要的贸易伙伴,中美贸易渠道致使两国经济政策不确定性紧密关联。在金融危机期间(2008—2010),CH-EPU与US-EPU动态相关系出现了明显的波动,最小值为-0.195 8,最大值为0.739 6,均值降低为0.265 4,两者之间的相关性明显降低。不难理解,这期间由美国次贷危机引发的金融危机对美国经济金融系统造成重创,美国国内消费和进口明显放缓,致使中国对美国出口增速也随之降低,基于贸易传导渠道的两国经济政策不确定性联动性亦随之减弱。在金融危机修复期(2011—2014),中美两国经济政策不确定性波动趋同程度震荡上升,CH-EPU与US-EPU相关系数基本在0以上,均值逐渐上升至0.438 1,最大值则上升至0.846 9,这与美国为应对金融危机所执行的量化宽松货币政策有关,为应对金融危机负向冲击,美国政府实施了四轮QE政策,向市场注入了大量的流动性,由于美元在国际货币体系中的主导地位,以美元计价的国际大宗商品价格也随之攀升,通过国际产业链中的成本渠道对中国国内经济形成冲击,进而波及国内经济运行,引发国内经济政策频繁调整。而在中国经济转型过渡期(2015—2016),两国经济政策不确定性出现了明显下滑,CH-EPU与US-EPU相关系数均值降低至0.080 3,这期间中国经济政策不确定性更多来自国内经济结构调整,与此同时,美国货币宽松政策也逐渐步入尾声。然而,自2017年上旬开始,CH-EPU与US-EPU相关系数值迅速攀升,这与美国特朗普政府对华政策有着密切的联系,特朗普政府对华政策总体基调是遏制打压中国经济发展,由以往将中国视作战略伙伴转变为竞争对手,推行单边主义并实施逆全球化发展战略,这对中美两国经贸关系产生了极大的不确定性。事实也是如此,自中美贸易摩擦以来,叠加新冠疫情在全球范围内大流行的影响,两国经济政策不确定性相关性呈现快速攀升趋势,且仍未出现转变的迹象,这较好地捕捉了这期间中美两国的政策博弈日趋加深的事实。

图2 2005M1—2021M9中美两国经济政策不确定性时变联动性

(四)稳健性检验

长期以来,中美两国互为重要的贸易伙伴,但近年来在贸易领域纠纷也日益加剧,为此本文将进一步检验中美两国贸易政策不确定性动态联动,以佐证上述实证结果的稳健性。图3为中美两国贸易政策不确定性动态相关性曲线图。整体来看,该图与两国经济政策不确定性的相关性走势特征较为相似,样本期内,除少量子区间以外,CH-TPU与US-TPU相关系数值基本在0以上。此外,时变特征也基本与图2实证结果吻合,即:在经济稳速发展期(2005—2007)两者相关系数值基本为正,在金融危机期(2008—2010)间出现较大的波动,在金融危机修复期(2011—2014)又转为正值,在国内经济转型期出现了短暂的负值,自美国特朗普政府执政以来,中美贸易摩擦持续升温,两国贸易政策不确定性显著上升,其中峰值出现在2008M4处,高达0.88。上述实证结果较好地印证了中美两国经政策不确定性动态联动性的稳健性。

图3 2005M1—2021M9中美两国贸易政策不确定性时变相关系数

综上分析表明,中美两国经济政策不确定性呈现显著的正向动态关系,在经济发展不同阶段,这种正向动态关系呈现时变特征且在不同时期传导渠道重要性也发生变化,特别地,自中美两国贸易摩擦以来,因两国经济政策博弈持续加深致使两国经济政策不确定性正向联动效应显著增强。

四、研究结论与政策启示

近年来,随着中美贸易摩擦持续升温以及新冠疫情持续发酵,致使国内宏观经济政策频繁调整,并由此引发中国经济政策不确定显著上升。在中国经济对外开放持续增强以及中美两国经济相互交织、相互渗透的双重背景下,本文从理论和实证两方面系统研究中美两国经济政策不确定性的联动效应,主要研究结论包括:实体经济渠道与政策博弈渠道构成了中美两国经济政策不确定性联动的主要传导机制;中美两国经济政策不确定性呈现显著的正向动态关系;随着经济环境的变换,这种动态关系还表现出时变特征,特别地,自美国向中国发动贸易战以来,中美两国经济政策不确定性的同向联动效应显著增强。研究结论较好地印证美国经济政策不确定性与中国经济政策不确定存在引致效应,丰富了美国经济政策不确定对中国宏观经济溢出的传导渠道。

基于研究结论,我们认为:一方面,在当前国内外经济环境异常复杂以及国内经济增速持续下行的总体背景下,管理层应保持国内宏观经济政策的连续性与一致性,充分发挥宏观调控政策的跨周期调节效应;另一方面,要高度警惕美国经济政策不确定性通过中国经济政策不确定性引致效应传导渠道对国内经济波动形成冲击,坚持发展与构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,尽可能弱化美国经济政策多变性对国内经济发展形成的不利影响。