日照市地下水监测站网布设分析

周伟凯 董田豪 郭彦岐

(1.河北省石家庄水文勘测研究中心,河北 石家庄 050051;2.日照水利勘测设计院有限公司,山东 日照 276800)

0 引言

日照市位于鲁东南黄海之滨、鲁东丘陵区,背山面海,地势中间高、两边低,略向东南倾斜。日照市的地下水监测工作始于20 世纪80 年代,主要工作内容为地下水变化监测、区域供水勘察、水资源评价等。随着经济发展,日照市地下水开采量在一段时间内呈跳跃式增长,由局部超采引发的地下水水位下降、沿海地区海水入侵、水质变差等问题,引起社会强烈关注,因此,做好地下水各项监测工作十分重要。地下水监测站具有规模小、点多面广等特点。只有科学、合理设置监测站点,采集的动态监测信息才具备良好的代表性。

1 日照市地下水资源现状及利用情况

1.1 日照市地下水资源现状

日照市地下水资源量4.92 亿m,人均地下水资源占有量166.2 m,地下水资源模数9.2 万m/km,多年平均可开采资源量3.33 亿m(占地下水资源量的67.7%)。降水入渗是日照市地下水资源的主要补给源。结合区域地下水形成、赋存条件,日照市地下水资源可分为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水和基岩裂隙水4 种。

第四系松散岩类孔隙水供水能力最强,最大单井涌水量1 000 ~3 000 m/d,主要分布于付疃河、绣针河流域中下游地区。碎屑岩类孔隙裂隙水最大单井涌水量100 ~1 000 m/d,分布于莒县东部、五莲县西部及北部地区。碳酸盐岩类裂隙岩溶水分布于莒县北部地区,单井涌水量<500 m/d。受地质构造因素影响,基岩裂隙水分布范围最广但水量小,供水能力不足,单井涌水量<100 m/d,主要分布于东港区南部、莒县东部、五莲县东部及南部。

1.2 日照市地下水资源利用情况

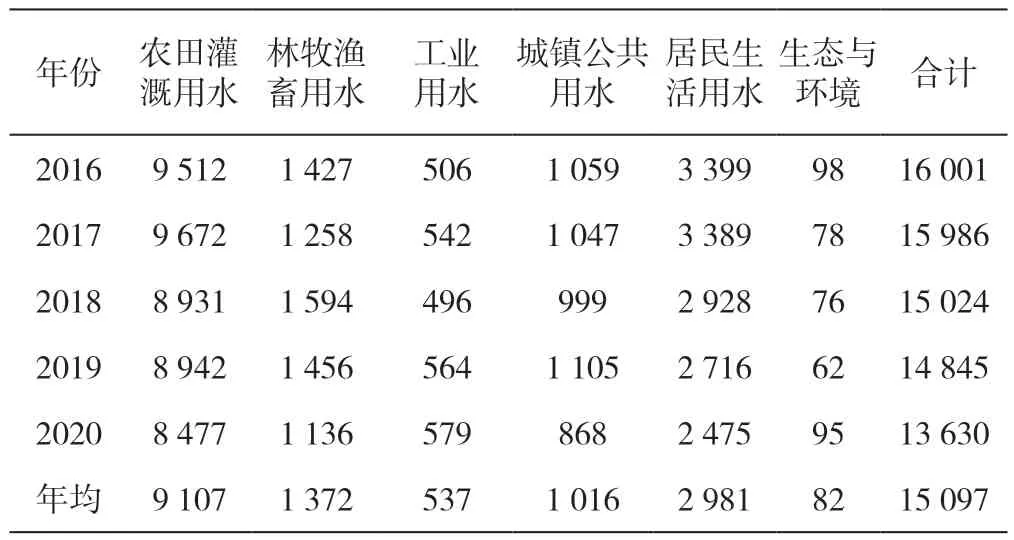

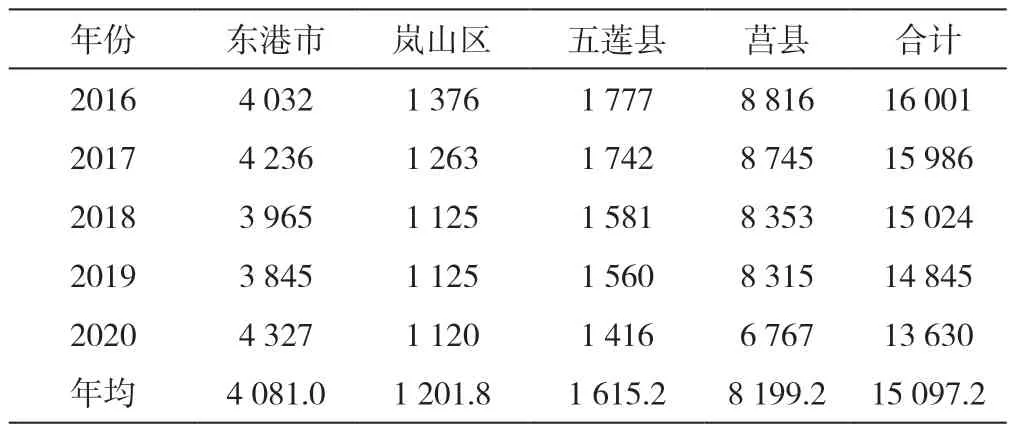

根据日照市水资源公报统计,2016—2020 年全市地下水年均供水量为15 097 万m,占供水总量的26.5%。在当今严格控制地下水开采的形势下,日照市地下水供水比例呈逐年下降趋势。在2016—2020年日照市地下水用水比例中,占比最大的是农田灌溉用水,达到了60.3%;其次为居民生活用水,比例为19.7%;剩余用水项中,林牧渔畜用水占9.1%,城镇公共用水占6.7%,工业用水占3.6%,生态环境用水占比最小(为0.5%),具体见表1。

表1 日照市2016—2020 年地下水供水量表 万m3

由表2 可知,在2016—2020 年区域用地下水量中,莒县用水量最大,占日照市用水量的54.3%,主要用水项是农业用水;岚山区用水量最少,占日照市用水量的8.0%,主要用水项为居民生活用水。

表2 日照市2016—2020 年地下水分区域开采量表 万m3

2 日照市地下水监测站网现状及存在问题

2.1 站网现状及管理体制

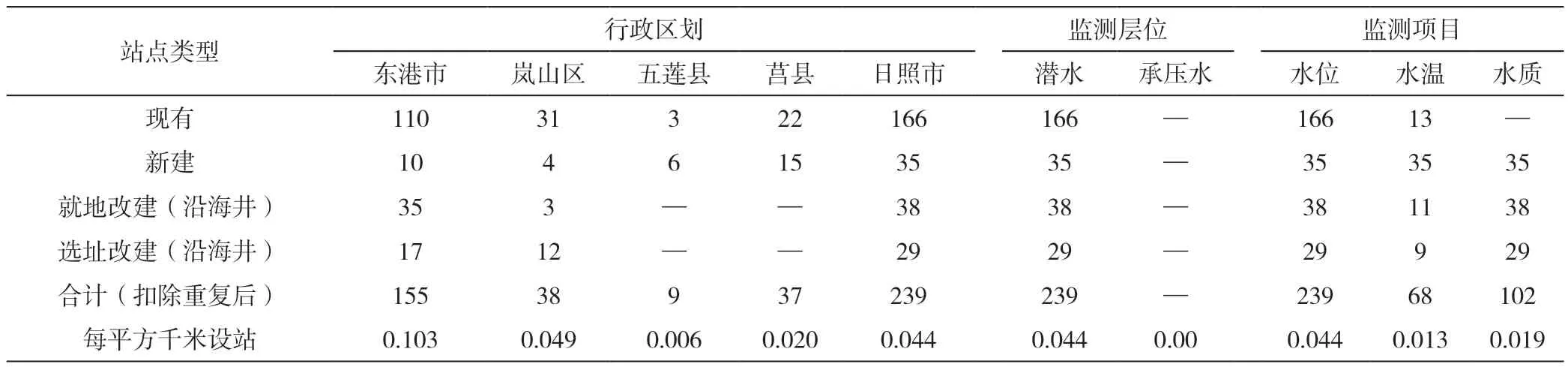

2.1.1 现有站点类型及分布。日照市现有各类地下水监测站166 处。将其按行政区划划分,东港区最多,共110 处;五莲县最少,共3 处;岚山区31 处;莒县22 处。按设站目的、监测方式、管理部门等划分,沿海监测站67 处,国家地下水监测站30 处,归口水利局监测站38 处、应急管理局监测站9 处、自然资源部地下水监测站14 处,有人工观测站8 处(见表3)。

表3 日照市现有监测站概况 处

2.1.2 管理体制。山东省水利厅水资源管理处负责全省地下水管理工作,山东省水文中心负责站点监测、资料收集、分析处理及整编刊印等工作。日照市地下水站网的建设与管理由日照市水利局相关业务科室负责,监测业务、运行维护管理业务由日照市水文中心相关业务科室负责,资料整编后上报山东省水文中心。

2.2 存在问题

在站点分布上,日照市地下水监测站主要分布在沿海地区,内陆地区地下水监测站网比较稀疏,不能满足揭示全市水文水循环规律、支撑地下水环境保护的需要。在分布密度上,五莲县设站密度最低,仅设置3 眼监测井,尚不满足水位监测站0.004 眼/km的要求(按照中等开采区要求)。在监测层位上,现有站点监测层位均为潜水且多为松散岩类孔隙水,未涉及承压水。在监测项目上,现有水位监测站点166 处、水温监测站点13 处,尚未开展水质监测。在测站的分类和性质上,约1/3 为借用井,该部分监测井容易受人为因素影响,时效性差,在一定程度上反映不了区域地下水概况。

3 日照市地下水监测站网规划建设目标、布设原则及内容

3.1 建设目标

相关部门需按照揭示水文水循环规律、辅助地下水资源管理、支撑地下水环境保护等目的,结合现有监测站网,充分利用现有的通信网络和设施,建设一个集地下水动态信息采集传输、分析处理及地下水信息服务于一体的数据系统,依靠科学的分析方法,优化站网布局,基本实现对日照市地下水动态的有效监测,以及对供水水源地、重点地区地下水监测点的实时监控,为区域经济社会可持续发展提供科学支撑。

3.2 布设原则

日照市地下水监测站网布设原则主要有以下4个。一是明确定位、合理布局。以揭示水文水循环规律、辅助地下水资源管理、支撑地下水环境保护为目的,按照地下水测站的功能定位,科学评价、合理布局。二是统筹兼顾、突出重点。依据《地下水动态监测规程》(DZ/T 0133—1994)、《地下水监测规范》(SL 183—2005)等规范规程,充分考虑区域经济社会发展各项涉水事务新需求,以水位监测为重点,兼顾水温、水质等监测要素,统筹规划地下水站网布设。三是因地制宜、适度补充。充分利用相关部门可共享的站点资源,在整合现有测站资源的基础上进行适度补充。四是技术引领、行业发展。规划新建测站要坚持以自动监测为主,充分利用现代科技提高自动化水平。

3.3 建设内容

日照市地下水监测站网建设内容主要有以下4个。一是新建地下水监测站点35 处,其中莒县15 处,五莲县 6 处,东港区 10 处,岚山区 4 处。这35 处地下水监测站点监测层位为潜水,井深30 m,监测项目为水位、水温及水质。二是对67 处沿海地下水井进行改建,包括38 处沿海地下水井洗井和更换设备,29处沿海地下水井重新选址建设,监测项目为水位及水质,水温监测站自水质基本站中选取,布设密度控制在同一区域水位基本监测站的30%。三是提高监测自动化水平。各监测站点配置自动采集设备,技术管理单位配置数据校准、抽水洗井等巡测维护设备,发现问题及时维护。四是构建市级分中心。以目前的物力、人力资源为依托,通过信息接收处理端的软件开发及硬件建设,实现对监测数据的自动校核、转发与交换,并建立相应的数据库存储系统,与省级监测中心平台对接。

规划建设后,结合现有地下水监测站,日照市水位、水温、水质监测站密度分别为0.044、0.013、0.019 眼/km,各项目监测密度大大增加。各监测站采用自动监测设备,全面提高了水位监测和信息传输的自动化水平。规划后日照市地下水监测站点分布情况见表4。

表4 规划建设后地下水监测站点 处

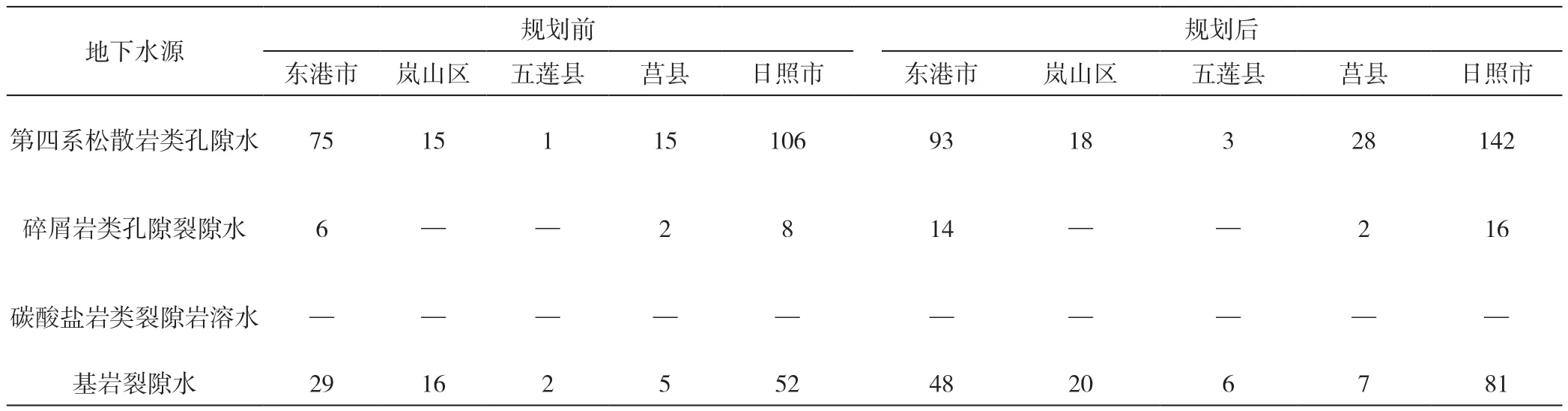

结合日照市地下水分布类型,对监测站布设情况进行分析,规划后与现有站点对比见表5。由表5 可知,第四系松散岩类孔隙水监测站点最多,规划前后占比分别为63.9%、59.4%;其次为基岩裂隙水监测站,占比分别为31.3%、33.9%;碎屑岩类孔隙裂隙水监测站分别占比4.8%、6.7%,碳酸盐岩类裂隙岩溶水区域未设置监测站。

表5 规划前后监测井情况对比表 处

4 日照市地下水监测规划站网分析

根据以上分析结果,建议相关管理部门在站点分布、监测层位、监测管理和中心建设方面进一步调整和完善。在站点分布上,规划建设后,日照市地下水监测站密度大大增加,但仍存在局部分布过密、局部地区未布设站点问题。例如,仅涛雒镇川子村设置3 眼、西灶子村设置2 眼监测项目相同的沿海监测井,建议此类地区根据地下水资源类型、监测层位、监测项目等进行优化整合,提高站网等公共资源利用水平。另外,在东港区西湖镇、后村镇、何山镇,岚山区中楼镇、黄墩镇、高兴镇,五莲县于里镇、石场乡、街头镇、户部乡,莒县桑园镇、安庄镇西北部,适当布设监测站,并在碳酸盐岩类裂隙岩溶水区设置监测站,监测区域地下水动态变化。在监测层位上,规划建设后监测含水层仍以潜水层为主,未对承压含水层各项指标进行动态监测,建议结合地下水资源分布,增加承压水监测井,特别是供水水源地区域。在监测管理上,规划建设后,在监测站采用自动监测方式,提高监测精度和频率的同时,需完善运行、维护方案,发现问题及时处理。市级分中心建设后,应进一步加强信息共享服务平台建设,建立市级地下水信息发布机制。

5 结语

日照市地下水监测规划实施后,提高了对地下水动态信息采集传输、分析处理的时效性,基本形成了现代化的地下水自动监测系统。日照市地下水监测网的完善和数据分析处理系统的建立,有助于相关部门及时了解和掌握区域地下水动态变化,为区域土壤盐渍化、地面沉降、地下水水质恶化、海水入侵等控制研究提供基础资料,为当地水资源优化配置、城市发展规划、生态环境建设等提供技术支撑,为日照市经济社会全面、协调、可持续发展增添新的助力。