河西走廊水资源现状与保护对策

陶盈如

(北京建筑大学,北京 102616)

0 引言

建设美丽中国需要水资源的有力支撑。然而,我国水资源具有年际变化大、分配不均等特征,加之我国人均水资源占有量为2 100 m,仅为全球平均水准的1/3,部分地区缺水严重。其中,西北地区的水资源短缺问题尤为严重。河西走廊位于西北干旱气候区,自然环境脆弱,因此,该地区的水资源可持续利用极为重要。

1 河西走廊概况

河西走廊地处我国黄河流域以西,东至乌鞘岭,西至古玉门关,总面积约27 万km,因地势平坦、形似廊道,故称河西走廊。经此地域的祁连山脉平均海拔4 000 ~5 000 m,高山之上长期为冰雪和史前冰川所覆盖,正是这些积雪为幅员辽阔的绿洲与农田带来了生命之源。

河西走廊具有充足的光热、土壤资源,但天气干燥、降水量稀少,年平均降水量不足200 mm,且水分蒸发量较大,年平均蒸发量高达1 500 mm。灌溉农业在该地区经济构成中占比很大,第二、第三产业并不发达。山区和平原相间的地形构成了当地独特的河流—含水层水资源体系,三大流域水系——石羊江、黑河、疏勒河(自东向西分布),维持着该地区十分脆弱的自然环境和经济发展,水资源供需矛盾突出。

2 河西走廊水资源现状

河西走廊属于干旱地区,水资源的空间分配和变动均会引起该地区内与其密切相关的多因素发生链式反应,从而对区域内整体环境的质和量产生实质性影响。

2.1 水资源严重不足,供需矛盾突出

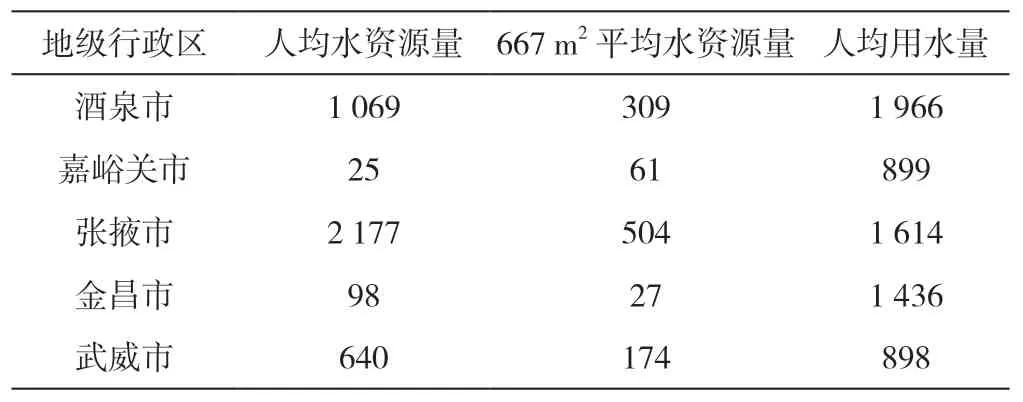

雨水和冰川融水都是河西走廊地区地表水的主要供应来源。这些地表、地下自然补给水源和河沟田间入渗水共同组成河西走廊的总水资源。河西走廊属于典型的缺水地区。由于自然环境的变化,河西走廊水资源日益减少。据对河西走廊区域内酒泉市、嘉峪关市、张掖市、金昌市和武威市5 市年供求水量的分析发现,河西走廊水资源供需矛盾十分突出(见表1)。2020 年,河西走廊5 市人均水资源量仅为801.8 m,全区域平均667 m农田水资源为215 m。其中,金昌市水资源供需问题尤为突出,人均用水量超该市人均水资源占有量1 338 m。

表1 2020 年河西走廊5 市水资源供需平衡表 m3

2.2 用水分配不平衡,水量短缺加剧

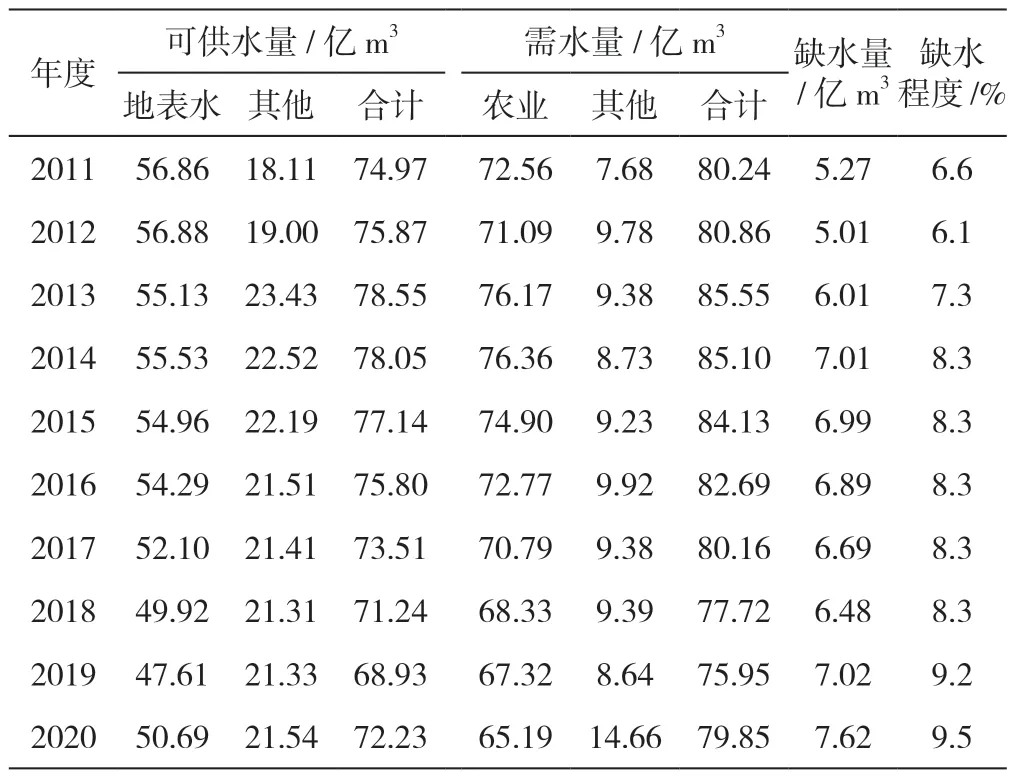

由表2 可知,河西走廊用水分配不均,农作物用水占总需水量的90%以上,用水量巨大,绿洲可供水量无法满足农业实际需求,造成水资源短缺问题加剧。2011—2020 年,河西走廊年缺水量在 6 亿 m以上,且缺水程度整体呈递增趋势。2020 年,该地内陆河流域缺水程度达9.5%,属资源性缺水地区。

表2 2011—2020 年河西走廊绿洲内陆河流域水资源供需平衡表

2.3 水环境污染恶化,地下水超采严重

近年来,受经济利益的驱使,加之河西走廊防污能力和排水技术落后,进一步导致该地区水资源匮乏和地下水环境污染更为严峻。2019 年,河西走廊绿洲内陆河流域入河主要排污口共35 个,废污水入河总量0.97 亿t,入河主要污染物中化学需氧量0.39 万t、氨氮废水0.02 万t。2020 年,甘肃省共划分地下水超采区域1.67 万km,地下水开采与开发利用程度较高且超采现象严重的地方主要分布于酒泉市、嘉峪关市等河西走廊区域内5 市,超采区域面积1.47 万km,占甘肃省超采区域面积的90%。

3 河西走廊水资源开发利用存在的问题

河西走廊水资源开发利用中面临的主要问题为空间分配不均、管理缺乏和自然环境脆弱等。随着国民经济发展水平、社会建设水平和人们生活用水要求的提高,河西走廊的水资源问题更加严重,水资源成为约束当地经济和社会发展的重要瓶颈。

3.1 水体污染整治不足,人为破坏严重

河西走廊区域农业灌溉效率低下,居民节约用水意识淡薄,政府部门对于开采地下水和工业污水排放问题监督管理不严,造成该区域自然环境和人体健康安全受到严重威胁。据环保部门监测,疏勒河流域石油河和黑河流域山丹河等水体中含有大量汞离子、砷离子和氨氮废气,其水环境污染超标项超过14 项,其中汞离子浓度更高达3.9%,已超检测标准60%。由此可见,该地区水污染形势严峻。就模糊综合评判法所确定的5 处Ⅴ类水区域进行分析,上坝镇、下清河区域由于补给径流量减少,地下水埋深变浅,再加上强烈的蒸发浓缩作用使得该地区表层潜水矿化度持续升高,盐分浓缩析出造成该区域水质总体不良;在临泽县、张掖市等居民聚集区周围,由于杀虫剂、肥料的滥用,工业废水大规模随意排放,以及地下水开采超标等均对水质产生重要影响。无论自然还是人为因素,造成河西走廊水资源污染严重的主要原因是缺乏整体治理,为此相关部门需从源头入手。

3.2 水资源配置不合理,土壤盐渍化风险高

河西走廊是一个以农业为基础产业的区域,每年农业用水占水资源使用总量的90%以上,而工业生产用水和日常生活用水只占10%左右,区域用水结构极为不合理。另外,随着人口数量的增长和人们生活水平的提高,家庭生活用水量随之增加;城市建筑、环境保护项目的开展和第三产业的发展也引起了公共用水量增加;水资源定额的降低及工业生产的发展显著增加了工业用水量。

河西走廊地处我国西北内陆,天气干旱、降雨较少且蒸发作用强,在独特的地质和地形地貌条件下,容易出现土壤盐渍化问题。人类生产活动,特别是对水资源的不合理开采利用成为土壤盐渍化的主要诱发原因。调查研究表明,土地盐渍化程度高和极高风险地带呈带状集中分布于黄河流域平原地区,如石羊河流域(民勤县湖区、泉山一带)、黑河流域(酒泉市的东侧和北侧、金塔)、疏勒河流域(敦煌市的北侧和西侧)。河西走廊土壤盐渍化中风险及以上风险区域占比63.06%,且东部较西部土壤盐渍化更严重。如何合理配置水资源,减小水资源开发利用对土壤盐渍化程度的影响有待考究。

3.3 河流系统管理薄弱,节水灌溉推行力度不足

当前,河西走廊用水危机的紧迫性不仅源于年供给水量和用水量不平衡,更体现在保护效能低下。虽然流域管理机构已明确增加综合评价的问责内容,如采取自下而上的责任审查机制,把“差异化绩效评价”作为综合评估的重点等,但是,城镇化的逐步深化、市场经济的迅速发展引起了部分地区政策的利益驱动,党政机关领导的实际工作考评成果能否达到政府绩效考核工作标准,尚有待考核。

近年来,甘肃省提倡节约式农业灌溉技术,但因为各地政府对河西走廊地区水利建设资金投入严重不足、技术推广不够深入,导致区骨干送水渠系统老化失修且田间渠系等配套项目建设不健全。部分地区虽拥有比较先进的农业灌水技术与设备,但推广力度不足。嘉峪关市节水灌溉面积仅为14.25 m,灌溉过程中水资源损失较大。对此,相关部门需加强对水资源的统筹监督管理,进一步探索建立科学、合理的水资源管理体系及其运行机制,加大对水利工程设施建设的投资力度。

4 河西走廊水资源保护对策

4.1 加强综合治理,做好源头整治

相关部门要建设河西走廊水资源保护工程,需以流域的可持续发展为重心,同时控制地下水超采现象,在超采地下水区域不得新建机井,要从严把控已有机井的提水,使超采率逐渐下降;从源头治理水污染现象,建立相应的排污净水工程,确定水质评价指标,实施入河污染许可证管理制度和污染进河总量管理。在开发利用水资源时,如相关部门建设“引大入秦”“引大济湟”等工程时,应基于可持续发展理念,将保护自然水环境置于首位。当水资源无法进行充分开发利用时,还可合理使用西北地区大量的风力、太阳能源,以尽量减少人类活动对于自然生态所造成的影响。

4.2 加强水源涵养保护,合理规划用水结构

《甘肃省节约用水条例》自2020 年9 月1 日正式实施,该条例的实施标志着甘肃省节水管理工作进入了法治化、规范化和科学化的崭新发展阶段。河西走廊地区应以地方各级政府为主导,因地制宜地推动节水工程建设;实行阶梯水价管理,推广使用节水设备,增强市民节约用水意识;积极推动科学节约用水,推行喷淋、滴灌等先进节水方法进行农田灌溉;在供水方面,突出再生水等非传统水源的使用。此外,工业企业也应采取先进的工艺流程与技术设备及循环用水、废水处理再利用等技术措施,努力提高水资源再利用率等。通过采取有效的举措,优化生活、农业与工业用水结构,加强水源涵养保护,实现经济发展和环境保护的平衡。

4.3 因地制宜,加强河流管理建设

为保证水资源的可持续利用,相关部门应落实因地制宜、分类施策的要求,确保水资源管理工作系统全面,强化水资源刚性约束。河西走廊水资源管理委员会应履行目标责任考核制,确保将水资源用在最有利于经济社会发展、节约用水强度最大的工程项目上,并将其列为考核重点。为加强河西走廊河流管理建设,相关部门应因地制宜制定河流管理考核标准,严格监管污染源头,合理控制用水量,协同城市发展与水资源供需平衡,降低自然资源损耗和提升经济效益等;应将水资源保护工作融入政府管理绩效系统,完善绩效考评制度,严格推进水资源管理工作,促进有关政策措施落地实施,从根本上缓解河西走廊水资源保障力量相对欠缺的现状,从而实现该地水资源的可持续利用。