基于乡村环境意象的新农村景观规划设计研究

陶书竹

(南京大学金陵学院,江苏 南京 210000)

1 基本概念

1.1 新农村

早在20 世纪50 年代我国就提出了“建设社会主义新农村”的构想。党的十六届五中全会对新农村有了进一步的要求,从生产力、经济水平、精神风貌等多角度出发,提出坚持因地制宜、以人为本、循序渐进的基本建设原则。新农村不同于城市,其生产方式主要是农业生产,基于厚重的农耕文明和历史沉积,具有独树一帜的生产生活方式及文化习俗;同样也不同于传统农村,以往的农业农村有着靠天吃饭、依山傍水的特点,可以说区域内的自然环境构建了农业生产的基础,也是农村自然生态环境的组成要素。因此,新农村的景观规划应在迸发蓬勃生命力的同时,展现更整洁优美的村容村貌,保留其鲜明的地域特色和乡土气息。

1.2 景观

不同专业领域对景观有不同的定义,但大体可以归纳为地形地貌、地方植被、土地规划及民居建筑等,具有一定异质性,同时具备多重经济价值、生态价值及文化价值。以景观主体区域划分,景观可分为城市景观和乡村景观;就规划角度分析,二者之间的关系是相互对应的。不同于城市大规模的人类聚居区域,农村有着更为广阔的地域空间,但随着城市化的不断深入推进,农村的动态区域和范围处于不断缩小的状态,因此可以将其视为动态非稳定性的实体。

1.3 意象

意象是我国古代文学理论的重要概念。《文心雕龙》中对意象有进一步解释:“独具之匠,窥意象而运斤。”外塑于形,内意在心,前者作为后者的依托,后者是前者本质力量对象化的内核,因此,可以将意象解释为客观的事物和景象在主体主观情感活动下创造出的一种艺术形象,是意识的产物。例如,在柳永的《雨霖铃·寒蝉凄切》中“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”“杨柳岸,晓风残月”,寒蝉、长亭、雨后、杨柳岸边、秋风、枝头残月等虽然只是客观存在的景、事、物,但在作者的遣词造句下却渲染出凄楚、哀伤的夜雾沉沉饯别图。而笔者所分析的环境景观意象则是从动态角度去定义和理解的书面概念。正如上文所述,事物、景观之间的互动作用会激发出不同的意象效果,可以被景观设计人员赋予共识意义和交互情绪。目前,我国对景观意象的研究尚处于初期阶段。虽然不同于建筑与古典美学、文学及哲学上的深入探索,但我国在园林空间的规划设计中也一直都在追求景情合一的境界。

乡村环境不仅是农民活动与生存的空间载体,更是与人类同生的命运共同体。乡村环境意象下的景观要素可以进一步分为自然景观和农业景观。自然景观是传统农业发展的基础,更是构成意境的底色。而农业景观是开展农业生产活动的场景,也是乡村经济的主要构成部分。例如,林海雪原下的东北沃土、逐水而居的大漠农牧、广袤坦然的华北大地、纵横交错的鱼米水乡及诗意盎然的哈尼梯田等不同农业生产场景,共同构建了我国厚重的农耕文明,是景观意象的有机构成。

2 新农村景观规划设计的重要价值、设计对象及规划设计原则

2.1 重要价值

2.1.1 新农村景观规划设计能够保护农村生态景观,为居民创造生态宜居的环境。当前,我国正处于生态文明建设的攻坚期,广大农村居民对人居环境的治理有了进一步要求,迫切希望改变当前的生活空间和环境风貌。以乡村环境意象为依托规划和设计农村景观,可以提高景观建设的科学性和适应性,能够有效引导和助力农村居民解决环境问题,改善居住环境。通过景观设计可以保证农村生态景观规划的科学性,提高整体空间的利用率及利用效果。环境意象视域下的景观规划设计,不仅可以使农村居民建筑的美观性得到大幅提升,而且可以在完善内部功能的同时,更好地发挥农村建筑在乡村意境中的意象作用。不仅如此,从设计元素和意象视角来分析和统筹农村的公共区域、街道、居民住宅,还能提高整体布局的和谐性和层次性,改变长期以来的“模式化”

规划和设计,突破景观元素固着功能,更好地焕发不同农村特有的精神面貌,避免造成“千村一面”的简单、粗糙的商业化景象,留住乡音、乡情,更好地承载和体现在新时期乡土中国的时代精神和传统核心价值。

2.1.2 新农村景观规划设计有助于合理利用景观资源,促进农村经济发展与现代化建设。农村景观环境观赏性的提高和生活环境的改善仅是景观设计规划的初级目标,更重要的是要通过科学规划设计促进农村经济发展。当前,我国在新农村景观规划中已经开发出农家乐、动物庄园、周末农田等特色产品。现阶段,随着农村劳动人口的外流,出现大量闲置的农舍和农田,通过对乡村环境的改造,可以更好地满足城市居民“采菊东篱下,悠然见南山”的归园田居愿景,纾解乡愁,回忆青葱岁月。在合理应用环境意象景观的过程中,可以更好地结合不同乡村群落的区域特点和环境的自然禀赋,进一步开发农村新产业,实现产业结构升级,提升农村竞争力。

2.1.3 新农村景观规划设计可以更好地发挥农村景观特色,加强城乡的深度交流和连带发展。在规划和设计新农村景观意境的过程中,设计人员可以进一步整合农村地区的特色。例如,以乡土中国的精神内核作为内部的支撑性结构,从我国传统文化和农耕文明中探寻时代脉络,以不同地区的乡村发展历史和民风民俗为人文环境,结合自然地理环境与生产环境,把握规划设计要点,在传承乡土文化的同时焕发新时期乡村与时俱进的风貌。

2.2 设计对象

以乡村环境景观为依托的新农村景观规划设计所设计的内容包含农村百姓生活生产与自然环境,主要设计对象可归纳为自然景观、聚落景观及生产活动景观。首先,就自然景观来说,地形地貌、水文地理是农村特色景观的天然构成元素,是丰富独特人文景观的必要基础。其次,聚落景观作为人文景观的一种,是人眼最直观感受到的物质形态,其构成元素包括村落布局、建筑风格、绿化设计及交通系统等基础和生活设施。我国农村聚落景观的形成是自然环境、社会意识与时代发展下的产物,如土楼、吊脚楼。最后,不同于前两者,生产活动性景观由于与人类活动息息相关,造就了农村景观与城市景观的区别性特征,以农业为主、其他产业为辅的生产性、劳动性活动景观同样也受自然景观的影响。例如,鱼米之乡、千湖之境造就了渔业生产性景观,广袤无边的草原构成了畜牧业生产性景观等。

2.3 设计原则

2.3.1 因地制宜原则。正如上文所述,不同的自然环境造就了农村及所属区域的景观差异性。在开展景观规划设计的过程中,设计人员应从乡村实际情况入手,不仅要结合自然景观元素,充分考虑地形地貌、河流湖泊的分布特点,还要根据绿地植被的生长需求及聚落景观,合理利用并保护现有的资源与条件,避免破坏原有的自然环境。坚持因地制宜原则,在有效保护地方水土特色的同时,进一步降低新农村建设中的经济成本,以此来保证新建意象景观与不同地域乡土肌理的适配性和契合度,延续历史文化艺术特征,打造具有强烈归属感、令人倍感亲切的乡情乡景。相应地,设计人员还要在农村建筑的规划设计中突出乡村文化特色,应在全面深入了解地方发展历史,深入总结建筑构造特殊性的基础上,加强与周边区域建筑工艺与风格的融合,保证建筑文化风格的延续性和独特性。不仅如此,设计人员在设计中还要考虑地域性乡土植物,通过运用乡土植物提升地域特征的鲜明性,节省景观规划、设计及建设成本。

2.3.2 生态环保优先原则。天然的自然环境是农村环境意象的构成要素,也是意境的基底。考虑到农村治理与乡村生态文化建设的紧要性,在新农村的景观规划和设计中,设计人员也应坚持生态优先原则,通过科学统筹和组织规划,提升农村环境治理与保护成效。

2.3.3 以人为本原则。在新农村景观规划与设计中,设计人员应以农村居民实际所需为基础进行规划设计。乡村是农村居民生存、生活的空间,因此,在新农村规划与设计中,必须要确保其不仅符合乡村居民的审美认知,更要满足其日常生活生产的实际需要,如此才能保证设计规划的实用性和适用性。相关设计人员应充分了解农村乡土景观的传统面貌,深入了解其构成及形成发展,并深入了解居民的日常生活和农业生产,在传统历史和现代发展需要中提炼规划设计要素,构建新农村乡土景观。

2.3.4 创新发展原则。当前,随着我国乡村振兴战略的持续推进,农村居民的思想和生活发生了很大变化,单一的景观规划和设计模式已经无法充分满足居民的多方面需求。为做好景观规划设计工作,相关设计人员既需要保护和继承传统,又要开拓创新。例如,通过坚持创新发展原则,将乡村环境意象作为切入点,为新农村景观设计增加传统与现代的文化内涵,保证规划设计效果良好。

3 基于乡村环境意象的新农村景观规划设计实施路径

费孝通先生在《乡土中国》写道:“我们的民族的确是和泥土分不开的了。”落叶归根,乡土乡村是所有中华儿女的历史文脉,承载着无数的乡愁记忆。在乡土环境意象的视域下,新农村景观规划设计应实现新旧空间的相互契合,不能以简单粗暴和因循守旧的方式接入,既要突出乡土本色,留住这份乡愁情怀,又要在乡土资源的提炼中促进乡村景观、业态、生态价值全方位提升。

3.1 整合自然乡土景观设计要素,留住乡愁历史

乡土文化资源是长期以来固定生活空间下形成的综合意识形态,其有着自身的特殊性,是无法通过尽数复制取代的。不同的乡村聚落受历史文化、民俗习惯及宗族、宗教等本土资源文化的影响,存在很大的差异性,具有浓郁且突出的地域文化色彩。因此,为了更好地在新农村景观设计中留住乡愁历史,设计人员应全面深入挖掘乡土文化资源,做好规划和设计准备工作。相关设计人员应加强资源的前期整合,通过深入走访、年长者口述记录、地方志等多种渠道收集文献资料,充分收集并整合乡村的历史文化、民俗文化、名人文化及红色文化等资源。同时,设计人员应结合新农村景观规划设计需求和广大农村居民的诉求,充分分析、筛选并提炼乡土文化符号,进而形成环境意象的取材库,为本土文化的转译提供充足的基础资源。

3.2 强化基础建设,保护乡土生态

当前,我国部分农村地区在基础设施建设上还存在一定不足。因此,在新农村景观的规划设计中,应进一步全面强化乡村基础设施建设,结合乡村现有设施的实际情况,加大建设投入力度,持续完善基础设施,以此来不断提高乡村意象文化的核心竞争力,构建宜居美丽乡村,为打造乡村环境与乡土景观特色产品提供基础条件。相应地,设计人员还要从乡村道路交通的规划入手,以城市现代化建设标准为蓝本,根据不同乡村聚落环境意象特征,加强规划设计,以此更好地强化农村各方面现代化建设。

以我国云南省部分村落的环境意象景观规划设计为例,云南省是我国少数民族最多的省份,其拥有我国最大的白族村落,有着四季如春的宜人风景,更有着丰富的植被物产。设计人员在规划设计时应以保护村落乡土生态为基点。同时,考虑到由于年代久远,许多老宅建筑群落的基础设施年久失修,设计人员在规划设计时应以完善人文景观为规划设计重点。传统的白族村落继承了我国古代民族工艺和建筑技术。为了更好地突出村落的历史文化印记,相关设计人员还应加大对历史文化和传统工艺的保护力度,在修复古建筑和完善基础设施建设的过程中,保证从不同层次体现古村落历史韵味。在具体的规划建设中,设计人员要重视建设材料的合理选择,尽可能选取乡土材料,以此来更好地还原和保留传统民俗和生产性景观要素,避免当地居民产生陌生感,亦为后续乡村文旅产业及产品的良性发展提供良好契机。

不仅如此,设计人员在新农村景观规划设计中还要认真贯彻乡村生态保护优先原则,应充分了解所在农村的自然环境基础,深刻把握其生态资源优势和乡土文化资源优势,尽可能保证乡村生态的完整性和平衡性,以此更好地突出乡村风土文化的自然优势。相应地,设计人员还要结合乡村环境意境要素和景观地域文化,采取多种灵活的设计方法,进一步把握不同区域景观要素的特点,全面展现乡村文化。以我国南方新农村景观的规划建设为例,设计人员应从抓住鱼米之乡、天府之国等水系自然景观、浓厚的历史人文景观及特殊的生产性景观入手,将水系环境作为新农村景观水系生态空间规划与设计的重要内容,优化水体文化设计,并加大对水系生态环境的保护力度,提高乡村水系生态系统的稳定性,使其保持良好的自我调节状态。

3.3 优化聚落景观设计,突出乡村意象层次

乡村环境意象有着丰富且独特的内涵,其构成的乡村聚落景观是新农村景观规划设计中最复杂的部分,不仅受自然环境景观的影响,还与生产活动景观紧密联系。相关规划设计人员应从点、线、面这3个意象要素层次入手,突出新农村的自然生态环境与民俗人文风貌。

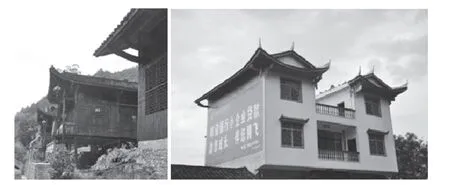

首先,在“点”这一层次的设计中应聚焦民居院落景观的合理规划设计。乡村民居是分隔公共区域和私人空间的重要载体,其平面局部和建造风格受自然环境和生产活动的影响,承载着地域乡土文化,也是展现乡村深厚文化底蕴的窗口。在进行民居改造前,设计人员应全面把握区域建筑的特色,从色彩、结构、装饰及材质等方面总结风格内涵,并将其融入新农村建筑建设,使新时期农村建筑既保留古色古香的特色,又全面完善功能,提高舒适性。如湖北省恩施市新农村民居改建效果如图1 所示。考虑到农村生产活动的特点,在农村院落的改造中要注重其实用性和多样性,满足村民开展小型农业生产活动、家庭聚会及休闲娱乐等多方面的需求。

图1 湖北省恩施市新农村民居改建效果

其次,以街道为线性空间的农村景观规划设计应遵循因地制宜和因势利导原则,结合乡村的地貌地势、水体分布特点等自然环境规划道路景观。此外,新农村规划设计还要遵循观赏性与实用性原则,保证街道面貌的辨识度和绿化植被配植的和谐美观性,同时确保满足交通运输的需求,便于开展农业生产活动。在环境意象视域下的农村景观规划设计,设计人员还应紧紧围绕农业和乡土文化,采用质朴、自然、大方、清新的浪漫主义和象征主义手法,将街道作为对外展示窗口。设计人员在进行规划设计时还要贴近街道附近居民的生活习惯,保留娱乐、休闲等场所,通过有的放矢、把控自如的设计,保证设计规划的分寸感,突出景观设计的人性化特点。

最后,以开阔公共空间为景观“面”的规划设计应从布局规划的合理性入手。当前,在乡村振兴战略的持续深入推进下,应进一步提升农村民居空间环境的质量。以文体活动广场为例,其是民众开展休闲娱乐活动和公共活动的场地,设计人员在进行规划设计时应充分考虑当前农村固定人口的使用需求,保证其健身、休闲与娱乐功能,保证安全性,确保场地大小的适宜性。不仅如此,设计人员还要做好区域的分割设计,保证坡道、阶梯设计的人性化。环境意象视域下的乡村景观规划设计还应从发挥广场的窗口作用入手,将农村文体活动广场作为突出乡村地区景观特色、民族文化、民俗文化及生态特色的物质空间载体,在保证布局规划合理的基础上,重点体现地方人文历史特色。在规划设计时,设计人员可以从村庄的建设风貌、历史文化底蕴入手,进一步收集和整合意象要素,通过象征表现、隐喻等设计手法突出乡村特色内涵。

4 结语

为了更好地留住乡愁,相关设计和研究人员应进一步加强对乡土文化的保护工作,通过深刻理解环境意象、新农村建设与景观规划的内涵,全面深入把握乡村景观意象元素,遵循规划设计改造原则,在不断完善乡村基础设施的基础上,有效改善农村民居环境。同时,设计人员要明确目标,通过合理布局,突出乡村景观的意象层次,优化聚落景观设计,落实乡村振兴战略,构建魅力新农村。