音乐文化本位模式分析方法的再思考①

——《音乐民族志方法导论:以中国传统音乐为实例》教学与辅导之九

杨民康(中央音乐学院,北京 100031)

民族音乐学/音乐民族志的音乐文化本位模式分析法是笔者根据前辈学者提出的“文化本位法”引申出来的概念,具体是指美国学者梅里亚姆所开创,又由许多民族音乐学学者运用文化人类学的“文化模式”和“主位观”(emic)等文化观念发展而成并沿用至今的一类音乐民族志考察分析方法,亦是研究者立足于音乐的符号化通讯过程及社会化活动过程,以局内人通过学习、接受、读解、创作和表演等一系列行为活动及其在音乐文化模式与模式变体之间进行简化还原和转换生成双向循环的过程(亦即创作、表演者音乐社会活动的内化、外化过程)为蓝本,并且依其活动轨迹进行的循迹追踪和诠释性研究,也即一种对内文化持有者音乐文化阐释的再阐释。《导论》第八章结合对民族音乐学双视角考察分析方法的探究,对音乐文化本位模式分析思维及方法论的来龙去脉进行了追踪和研讨,并且对音乐的符号化活动过程——音乐的认知与创造过程和接受过程及其4 个基本环节进行了描述和介绍。《导论》将此类观点置于中篇“音乐民族志研究的观念立场”的结束部分,以作为对前面两篇讨论学科性质、学术定位、观念立场问题及相关内容的概括和总结。本文接续该章节所讨论的话题,对音乐的符号化通讯过程及社会化活动过程(涉及音乐认知、创造和接受过程及其4 个基本环节)的展开进一步的延伸分析,然后结合音乐表演活动文本和表演场域与其前后关联因素的讨论,对音乐表演与乐人、语境之间相互纠缠、彼此难分的关系进行分析。鉴于笔者有关音乐文化本位模式分析法的研究与阐述曾经经历了一个相对漫长的习得、思索和认识过程,故在本文中也溶入了本人在此过程中凝结而成的某些学术心路和文化感悟。

一、民族音乐符号学语境下音乐文化本位模式分析法的对象性研究实践

音乐文化本位模式分析方法一直面临着自我定性、定位的问题。在《导论》第四、五、七诸章及前面诸讲中,均讨论了“局内—局外”“主位—客位”双视角关系中第一层阐释与第二层(及之上)阐释之间,乃是一种“文化持有者阐释的再阐释”的关系。这里,我想结合民族音乐学“对象、学术、学科”三个史、论层面的关系(参见《导论》教学与辅导第三讲),以是否包含了文化持有者的“自表述”为标准,对之进行“本我定位”“学术定位”和“学科定位”的“音乐文化本位阶序”的再次区分。在其中的学术定位层面上,以音乐文化本位模式分析思维观之,从第一位符号系统及艺术本位一直到第二、三位符号系统及文化本位层面上,都回荡着“乐位”逐渐放大、拓展的身影。在学科定位上,以上学术定位的内容将被置放到中、长时段的历史语境中加以审视,最终覆盖、涵扩整个民族音乐学学科的“共时、历时”纵横方向的整个领域。

民族音乐学的音乐文化本位模式分析方法较为强调模式分析——简化还原(归纳性)分析向变体分析——转换生成(演绎性)分析的让位和过渡,也即符号学由第一位符号系统向第二位符号系统进位的过程。这个过程类似于索绪尔结构主义语言学及语言符号学向文化符号学及语义学、语境学的转换,在民族音乐学分析方法论的发展过程中具有明显的价值意义。在音乐语义学研究层面,音乐的意义和功能作为新的分析对象,与第一位符号系统(局内人的阐释及自表述)一起被纳入第二位符号系统——文化本位及元语言层面,成为新的所指和被表示成份。就此而言,在第二位系统层面上,所指(被指示成份)虽然来自于对象语言的第一位系统,但它并不是对后者的简单的复制或模拟,而是在新的概念系统或学术语境中被更精确、细致地描述和书写,并且在对象系统基础上,代入了社会文化语境(如历史、社会、个体社会层面及表演场域)条件和各种语义功能(如传载、抒表、传讯、趋美等艺术与文化功能)要素。更由于解释音乐意义内容的需要,创作、表演者——人的因素在这一层面得到了凸显,表演行为模式在的作用在第二位系统也得到了更多的呈现。上述语境和人等因素的渗入,便原来第一位系统中的“能指—所指”复合体进入第二位系统后,迅速蜕变成为其中的一个新的所指——乐本体符号子系统。

上述第二位系统中的所指成份产生和形成的同时,一个建立在文化本体基础上的新的“元语言”文本层面(亦是具自表述性质的第一性阐释活动)借助于有研究者参与的另一“元语言”诠释性活动(具他表述性质的第二位阐释活动),以乐本体符号子系统为所指对象,成为新的能指和表示成份,又形成一个新的文化本体元语言符号系统。但是,无论在第一、二位符号系统,研究者(身兼阅读者和第二阐释者职责)一直隐居幕后,只是到了第三系统——元语言(涵义)系统层面,其角色身份才从这一层次的修辞学属性中浮现出来。而也就在此新的元语言层面,音乐符号的涵义(如象征、隐喻)由于藏匿于语境之中,需要更多研究者或阅读者的参与性阐释工作,才能够将其意义较充分地释放出来。

综上,音乐民族志的第一、第二位符号系统,都呈现为借助于“客位表述”去诠释“主位表述”的音乐文化阐释行为层面及活动过程。从此意义上看,音乐民族志的文化本位模式分析法,亦是研究者以局内人通过学习、接受、读解、创作和表演等一系列行为活动及其在音乐文化模式与模式变体之间进行简化还原和转换生成双向循环的过程(亦即创作、表演者音乐社会活动的内化、外化过程)为蓝本,并且依其活动轨迹进行的循迹追踪和诠释性研究,也即一种对内文化持有者音乐文化阐释的再阐释。

二、传统音乐的一般性符号化通讯过程

前文里,我们具体讨论了符号学的第一位、第二位、第三位符号系统的理论和形式特征。从应用实践的角度,我们可以把它们归结为这几个不同的系统分别用于解答“音乐是什么或怎么做?”(第一位系统)以及“为什么是这样?为什么这样做?”(第二、三位系统)等不同意义内容层次的问题。当我们在第一位符号系统层面上询问“音乐是什么?怎么样?”时,由于传统音乐的符号形态具有相对稳定、不会轻易改变的特性,我们主要采用相对人工化的(或更为便捷的、寻找民间习用模式的)简化还原分析,通过对音声变体的归纳性分析和梳理(为以往音乐学分析的习惯、通用的路径)去寻求音乐文化模式特征的过程,即可以大致解决问题。但是当我们进入到第二位符号系统,去叩问“为什么?”时,便会发现若还沿用原有的人工化的模式分析方法,也或将导致困难重重,束手无策。其原因就在于局内乐人通常是在即时性、在场的表演场域,其由创作、表演(行为)到音声呈现的过程中,所习用的是一种演绎性(或对象性)——转换生成的方式或路径。这与以往的音乐学研究者非在场的案头书写及其所习用的归纳性(或归属性)——简化还原分析路径是背道而驰的。进而言之,在传统音乐的第一层阐释活动中,作为第一位阐释人的局内乐人在通过自己的创作表演行为将音乐文化模式转换生成为音声变体的过程中,会与各种具个体身份的接受者——听众、观众(包含内文化听众、观众和研究者受众在内的文本阅读者)及其音乐解释行为及过程幡然而遇。他们在表演中所释放的音乐信息,有时是意义自足,依靠听(观)众的内文化身份和语言、审美能力即能够解释的;有时则意义模糊,需要借助于环境(文化语境)和对表演者自身的身份、地位、处境有所了解,由表演者和接受者协同、合作才能得到较完整的解释。倘若进入第二位符号分析系统,各种有关内容解析的疑难现象和问题将纷至沓来:首先,研究者若企图对音乐表演内容进行阐释,无论他对内文化的语言、音乐了解与否或程度深浅,都必须借助于局内乐人在现场之外的转译性解释(亦即所谓的口述史)工作;其次,音乐语境学(或音乐语用学、音乐文化学)所强调的、有关音乐文化语境与乐人参与音乐意义内容解释的必要性和可能性等问题也即进入研究者的视线中,一齐摆放到音乐符号语义学研究的桌面上来。

面对民族音乐符号学研究中由第一位符号系统进入第二位符号系统之后将会出现的语义学和语境学层面的问题,拙著《中国布朗族音乐文化的系统研究》(中央音乐学院硕士学位论文,1988 年)、《中国民歌与乡土社会》和《中国民间歌舞音乐》中,分别针对民歌和民间歌舞音乐,涉及了符号性、语义性问题和传载、抒表、传讯和趋美4 种语义功能以及从社会功能层面区分的习俗、礼仪、群聚、交际、存储、娱情和娱乐、审美等7 种功能特征。在《中国民歌与乡土社会》一书里,还从民族音乐学角度,按人生礼仪、两性相与、家庭民歌、乡里社会民歌、城乡民歌这一逐层扩大的顺序,分章讨论了个体与群体不同规模社会层面上民歌所体现的种种文化与艺术特征。尤其在第八章“婚姻恋爱民歌与两性相与”里,结合社会语境和表演场域以及民歌对唱中音乐形态的精致化、程式化和“剧本”化等问题,讨论了婚恋民歌中含量极为丰富的抒表功能和传讯功能因素特征。还在该书第三章“传统民歌的整体化功能”及《德昂族情歌“阿坡翁”当代发展变异状况的考察与研究》等论文里,以布朗族、德昂族民歌为个案,较具体地讨论了民歌的语义功能问题。

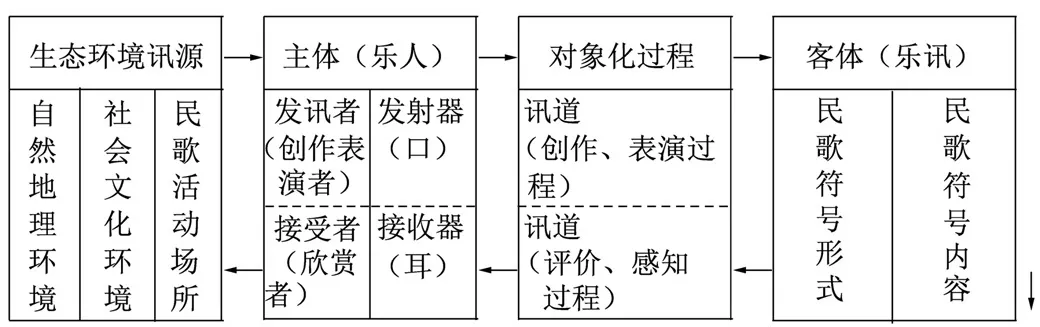

图表1 显示了局内创作、表演者的创作、表演与接受基本过程和途径。

图表1 里下方显示的内文化接受过程,不仅涉及局内听众和其他受众,同时也是每一位局内创作、表演者乃至研究者从学习、欣赏到接受的一系列接受过程的浓缩方式。同时,从中也映现出传统音乐中包含的符号化通讯过程(见图表2)。

图表1.局内创作、表演者的创作、表演与接受基本过程和途径 [12]

图表2.民歌的符号化通讯过程示意图 [13]45

三、音乐文化本位模式分析及“内文化阐释的阐释”的思维方式与基本途径

《导论》第八章里曾经较完整地讨论了音乐文化本位模式分析法的一般过程和路径。本文将在此基础上,结合格尔兹“内文化持有者阐释的再阐释”研究观念,对之再做进一步的讨论和分析。

(一)对文化本位模式分析法四个研究环节的再思考

在《导论》第八章里,笔者提出了采用文化本位模式分析法去研究音乐认知、创造和接受过程的4 个基本环节(或基本步骤):其一,本文的建构——进入田野作业和撰写调查报告。具体任务为:1)通过田野考察的参与,去观察、倾听整个表演任务;2)同时开始着手表演文本和音乐文本的建构,尽可能详尽、客观地把其接受该音乐现场表演的整个过程及表演状况记录和描写下来,以为论文的呈示部分。其二,模式的拟构——寻找和描绘表演者心中的文化蓝图。通过“个别到一般”的“简化还原”途径,去关注社会群体有关音乐的概念、其认知心理结构以及创作、表演及音乐的结构、旋律模式等要素方面。其三,模式的阐释——研究者对模式转换生成过程的揭示。通过区分并阐释模式(类似族际语)向模式变体(类似方言)转时的种种特征,去了解和分析各种地域性变体和风格性变体。其四,模式的比较——音乐文化模式的内—外部互动。涉及地域性(本文化)传统音乐系统内部诸要素特征的比较和跨地域性(本文化和异文化)分布诸传统音乐因素和类型之间传播、交融方式与存在状况的比较。

在阐述本人相关观点之前,拟借助于两个联想来引起读者对于这个话题的重新思考:其一,与《导论》出版时隔10 余年,我在网上看到一篇描写美国学者拉波波特与友人丹尼特的通信中阐述的,关于如何在与人对话沟通过程中成功的进行反驳和批评活动的文章,我发现这个研究思路及其包含的4 个基本步骤,与本人提出的以上观点有非常相似,但又有些不同的地方:

(1)You should attempt to re-express your target’s position so clearly,vividly,and fairly that your target says,“thanks,I wish I’d thought of putting it that way.” 你应该用你自己的话,清晰、生动、公平地重新表述你对手的观点和论证,以至于你的对手居然会说“谢谢,要是我能想到那么表述就好了。”

(2)You should list any points of agreement(especially if they are not matters of general or widespread agreement).你应该列出你和对手一致同意的观点。

(3)You should mention anything you have learned from your target.你应该提到你从对手那里学到的新东西。

(4)Only then are you permitted to say so much as a word of rebuttal or criticism.然后,你才允许做出反驳或批评。

丹尼特认为,遵守此法则有许多好处。你的对手会愿意听你的批评,因为他们已经觉得你理解了他们的想法,而不是误解了他们的想法。而且既然你能理解他们的想法,那么他们就会觉得你的智力不差,可以和他们对话。当你提到了你们之间的共识时,他们也会觉得你接下来要做出的批评是为他们好,而不是站在敌方立场做出的恶意批评。由此可见,两位西方学者的上述有关人际沟通交流的“复叙、归纳、阐释、评论”的四步原则及见解,不仅考虑到对话主方应该对接受方(对手)给予倾听、关注、尊重的态度,而且注意到了这种对话是主、客双方联手互动的结果。

倘若将上述拉波波特提出的四步原则与笔者提倡的,同音乐文化本位模式分析法相关的“本文建构、模式拟构、模式阐释、模式比较”四个步骤及原则相比较,可见其中相同的地方是两者都涉及哲学意义上的主体内部的互动,亦即主体间性问题,并且在两人及三人之间的对话互动中,为了让双方在讨论主题或辩论话题之间达成某种一致性认识,均考虑并强调了通过倾听、复叙和对话(如拉波波特所说:“你应该用你自己的话,清晰、生动、公平地重新表述你对手的观点和论证”)以达至相互理解这一过程的重要性和必要性。不同的是前者仅只体现了同一文化系统中两位成员(第一、二人称)的对话沟通或辩论交流;而在后者这样一个有讲述者、讲述对象和读者三方参与的讨论案例里,除了第一位的互动(第一、二人称)关系及过程在这里已经置换为讲述者与异文化讲述对象的对话及过程之外,还继而将这种第一位互动关系引入了第二位互动关系——同一文化系统中两不同成员(讲者和读者,第一、三人称)之间的另一个对话过程之中。若从对话的性质上看,在前一种直接对话的形式与后一种曲折对话形式之间,彼此同样强调的“倾听、复叙”行为,在前者中表现为一种同文化间的“近经验”(experience-near)沟通模式;在后者中则体现为另一种有助于达致异文化理解的,由(研究对象或局内人的)“近经验”到(局外人的)“远经验”(experiences-far)的翻译(或转达)模式。两者所表达的方法论信息有着异曲同工、互文互证之妙。

第二个联想是若进一步将拉波波特四步原则与音乐文化本位模式分析法四步原则与音乐民族志书写及体裁运用结合起来看,或许要考虑到音乐民族志(或民族志)论文的书写方式与其他学科的论文书写方式存在着一个明显的区别,即它除了一般性学术论文的“张三说、李四说(研究现况及相关互证资料),我认为(研究者,即“笔者”的他表述)”所包含的角色关系与表述顺序特征外,通常还有一个实实在在的田野考察研究对象,有一个具体的叙事场景(这一点与文学作品类似),并且面对着活生生的人和事。以致在具体的书写中,各方角色出场的排位顺序应该是“你说(对象主体或内文化持有者的自表述),张三说,李四说(研究现况及相关互证资料),我认为(研究者,即“笔者”的他表述)”。从种种迹象看,当代民族志在书写方式上其实具有学术论文和文学作品的双重书写特征(亦即阐释和描写的双重特性)。在课题研究中“你说”通常位于被关注的中心。针对这个难题,在具体的民族音乐学教学过程中,若有曾经学习过作曲理论课的本学科学生,我常常借用音乐创作逻辑思维的例子提醒他们,音乐民族志的书写过程,同作曲理论中的奏鸣曲式结构原则不无相似之处。具体表现为在奏鸣曲式结构原则中,似乎体现了一个作曲家隐性关注和操控之下的“自表、自证、自叙、自解、自结、自辩”的“完整自足”过程:

呈示部:自表(主、副部主题的初步呈示)、自证(主、副部主题材料的并置与对话);展开部:自叙、自解(主、副部主题的复现及与其他材料的对话交炽,戏剧性矛盾冲突);再现部:自解、自结(经过不同乐思之间的对立统一矛盾冲突,问题和矛盾获得解决);结束部:自结。

若将拉波波特提出的“复叙、归纳、阐释、评论”四步原则与笔者提倡的,同音乐文化本位模式分析法相关的“本文建构、模式拟构、模式阐释、模式比较”四步原则与奏鸣曲式的自性原则相比较,可见两者都体现为具自表述(自性)性质的元语言系统,其中除了元语言(表示成份)子系统外,还都包含了另一个被表达和描写对象语言(被表示成份)子系统层面。其中,奏鸣曲式创作原则给予了交响乐作品以其他中小型曲式所未能具备的,较为自律、自足和自在的结构表述能力。在现场表演及听众接受过程中,听众一定程度借助于自己对奏鸣曲式体裁创作原则的熟悉和了解,便能够在较少依赖听众自身、表演者及表演场合等语境条件帮助的情况下,相对准确地解读自己所聆听的交响乐作品。其实,音乐民族志的文本书写也是一样,无论是一般的音乐民族志研究论文或民族音乐学(音乐民族志)博士学位论文,都是一种在研究者隐性关注和操控、操弄之下的、带有自表述性质的书写文本。

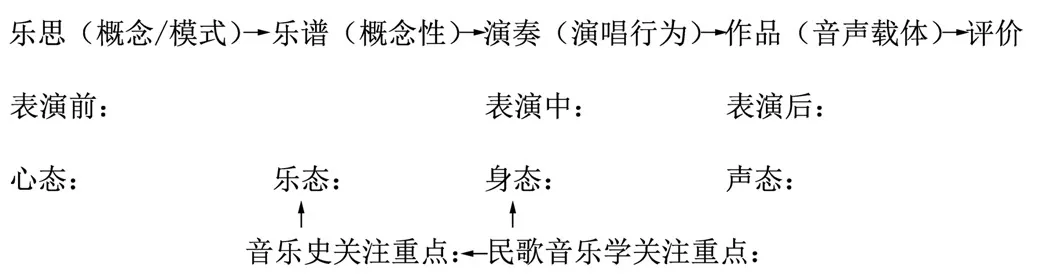

(二)音乐民族志分析的内部研究与外部研究两种基本路径

音乐文化本位模式分析法是在以往相关民族音乐学研究方法及前辈学者的学术思路影响下形成的,但是在具体的分析思维和方法手段上却又体现出某些不同的自身特征。简言之,音乐文化本位模式分析法以认知音乐人类学的“概念(或观念)→行为→音声”三重认知模式为理论原则,这与过去的音乐学分析主要聚焦于概念或模式层面的归纳性分析存在一定的区别。进一步来说,以往人们较习惯于结合采用音乐学与人文社会科学的一般性思维和方法,对“语境(生态)观念(心态)、概念(乐态)、行为(身态)、音声(声态)”等结构要素展开区别性或归纳性(归属性、表演后到表演前)研究;而音乐文化本位模式分析方法则更加倾向于去重视采纳符号学——结构主义的思维和方法,对之开展“语境→观念→概念→行为→音声”的联系性、对象性(表演前到表演后)研究,亦即“立足当下,指向未来”的开放性研究。此类研究涉及4 个层面因素:

语境层——“自然环境→社会环境→表演场域”

观念层——“历史→社会→个体”

学统层——“观念→仪式→仪式音乐”

方法层——“概念(模式化:乐谱、乐语)→行为(表演)→音声(模式变体)”

其中,语境层在音乐民族志书写中属于外部研究范畴,以跨界族群音乐研究为例,即包括境侧、路带、环山、环岛、海上丝路5 种存在方式。观念层到学统层,包含了“音乐习得过程、音乐创作与表演过程和研究者的第二位(性)音乐阐释过程(含建模与阐释两个阶段)”三个基本环节,其中贯穿了“历史→社会→个体”和“观念→仪式→仪式音乐”两条作为外部因素的基本线索。

方法层,在音乐民族志书写中属于内部研究范畴,由“概念→行为→音声”三重认知模式以及归属性——简化还原分析和对象性——转换生成分析两条基本分析路径构成。相对于侧重模式分析的传统音乐形态学和侧重变体分析的描写音乐形态学,音乐文化本位模式分析法更注重结合模式与模式变体的结构性互动,同时对于转换生成分析路径给予了更多的关注。这个基本理念和研究范式可以贯彻到音乐民族志形态描写分析与研究——声乐与器乐;乐谱、图像、乐语与音声;地域、区域与跨区域等方方面面。

四、音乐文化本位模式分析及“内文化阐释的阐释”的路径

根据上述讨论的方法论原则和基本分析路径,本节拟结合方法层的分析思路和内容,从更为微观的细部层面,对音乐文化本位模式分析的“简—繁”两条路径——核心路径与展开路径予以讨论:

音乐文化本位模式分析的核心路径,即指音乐内文化持有者由创作、表演构成的作品生产过程到阐释、接受过程这一内部要素(或内部文化)系统的具体操作路径。在音乐民族志文本中,它居于研究分析的对象(或对象语言)层面,是其他所有相关分析思维和行为的基础。对此,可以音乐家及其音乐作品的一般创作及表演过程为例加以解释。

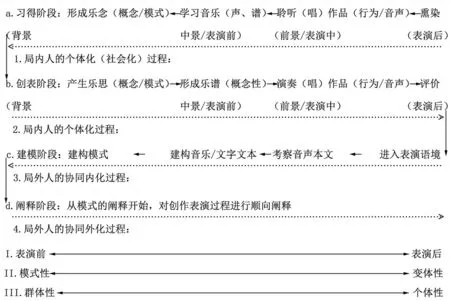

音乐文化本位模式分析的展开路径,是将核心路径置入局内创作、表演者(内文化持有者)和研究者协同完成的传统(仪式)音乐的“习得、创表、建模与阐释”活动过程,以进一步展现其社会活动过程全貎的路径展示模型。

根据图表4,4 个基本的过程环节分别呈现出以下一些相异的活动特征:

第一步:a.局内创作、表演者的习得阶段:(由右向左)局内人由习得到接受音乐及自我认同的内化(1.)过程和路径;

第二步:b.局内创作、表演者的创表阶段:(由左向右)局内人的创作表演及自我阐释(第一性阐释)的外化(2.)过程和路径;

第三步:c.局外研究者的建模阶段:(由右向左)研究者由解读、辨析到接受(简化还原分析或归纳分析,第二性阐释),亦是一种局外人的他者认同及协同内化(社会化)过程(3.)和路径;

第四步:d.局外研究者的阐释阶段:(由左向右)研究者的再阐释(转换生成分析或演绎性分析,第二性阐释),亦是局外人的协同外化过程(4.)和路径。

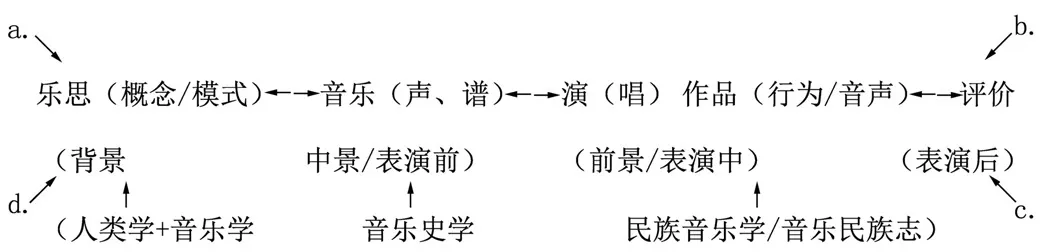

倘若采用简化还原的分析手段,将上述4 个基本的过程环节加以精炼、压缩和归并,可以看到其所有蜿蜒曲折的行进路线,其实最终可以归为一线(见图表5):

若对图表5 所列诸项内容进行分析,可以发现其中含有以下几个规律性特点:

其一,从前文述及的音乐表演活动过程的内部活动机制和外部活动机制之间的关系看,其中内部活动机制以顺向音乐活动过程(b 环节)为中心,此前、此后的活动过程及相关内容均主要围绕外部机制或外部因素进行。

其二,以往的音乐学分析研究工作较多看重所谓的外部研究,即以c 环节为中心,较为偏好逆向考察和简化还原分析,对于以顺向音乐活动过程为中心的b 部分关注甚少,其分析研究的结果主要呈现为对作品及其基本构成要素的静态分析结论。如今采用音乐文化本位模式分析法的音乐文化志分析,则强调把考察研究和分析的重心转移到活态的音乐表演过程(b 环节)上面,同时在文本符号学所提倡的,兼及文本间性和主体间性分析的立场之下,对于a,b,c,d 这4 个基本的过程环节都给予相应的关注和分析。

图表3.音乐文化本位模式分析的核心路径

其三,表中,局内人的表演(或表达,b 环节)即“文化持有者阐释”;研究者的转述或表达(d 环节),即“研究者对文化持有者阐释的再阐释”。与访谈及口述史体现的人为阐释或被动阐释相比,这是一种在局内人完成的,由表(展)演过程所体现的自然阐释或主动(自性)阐释(第一层阐释)基础上进行的,由局外人或研究者最后完成的阐释性(第二、三层阐释)工作。这里,第一、二层阐释具有同样的对象性质,但在阐释方式上,却体现出自然流露的与人为施与的,被动表达与主动表达的不同区分。

此外,若从音乐文化志书写的类型性区分角度看,上述这类音乐表演及阐释性分析活动与口述史访谈活动都建立在局内人的“自表述”基础之上,但在其表达方式、发生场合与活动性质上则存在着较为明显的区别。在表达形式上,访谈和口述史是以语言文字来表述、传载语义;音乐表(展)演则兼用音乐、语言(唱词),同时表达和传载(自足性)语义和(他律或自律的)音声内容。从发生场合看,音乐表演活动的发生过程带有即时性、现场性特点;口述史访谈活动则是事后的追述和采记。从活动性质及文体特征看,两者分别带有“共时、历时”和“现场民族志”和“历史民族志”的性质和特点。再从两类活动同文化与身份认同的关系看,口述史访谈是以客位辨析和他者意图为目的和起因;音乐表(展)演则是建立在主位认同和自性表述的基础之上。

通过这样一个以“你说(主位表述,局内人通过表演及作品完成的自表述)、张三说、李四说(对位表述,局内人口述材料的第二层阐释)、我认为(换位表述与客位表述,研究者通过对音乐表演及作品展示过程的描写和分析,结合第二层阐释,对局内音乐观所做的转译和阐释活动)”呈现的音乐民族志书写过程,一个相对完整、全面、充实的(仪式)音乐表演民族志文本就由此建立起来。

图表4.展开路径:仪式音乐“习得、创表、建模与阐释”循环活动过程展示模型

图表5.

五、以表演为经纬:传统音乐表演的途径、过程、场域及语境化特征

上文结合传统音乐的符号学特征及其符号化通讯过程的讨论,对音乐文化本位模式分析法赖以生存的社会化活动过程及其运行规律展开了延伸性分析和阐述。若我们在此基础上再来重新思考前面几章讨论的主位与客位、模式与模式变体、乐位和音乐语义等关系和问题,就会发现当我们逐渐将话题和目光引入到传统音乐的表演过程、表演场域和音乐表演活动文本上面时,这个看似十分重要的、位于“表演中”的阶段性研究,其实完全离不开与(表演)前、(表演)后诸关联因素的比较和分析。并且,将前后两者联系在一起的,并不仅仅是狭义的音乐文本这一内部条件因素,更为重要的是其中还包含了外部条件因素——乐人和语境——文化本位和文化活动文本所起到的重要的结构性作用和媒介作用。我亦将此视之为音乐文化本位模式分析法的相对完整的体现和解释。因此,无论是在自己的研究还是在相关的研究生、本科生教学工作中,我都十分强调这个研究系统及过程的整体性把握,并不因为对其中各个子系统要素分析细节的强调和重视,而把它们轻易地割裂开来研究。

笔者认为,解决上述问题的一个关键性举措,是在厘清音乐声音文本、音乐书写文本、音乐表演文本和音乐文化活动文本诸文本(或本体)层次及乐本位、艺术本位和文化本位诸“乐位”层次的分层研究的基础上,将之再进行符号学的整合性研究。关于其中的音乐书写文本与音声文本的关系问题的讨论,例如查尔斯·西格(Charles Seege)在《规定性和描述性音乐书写》一文里指出:“我们至今仍未能明确地去界定音乐书写的规定性(prescriptive)和描述性(descriptive)两种应用类型,亦即为一首将要演唱的歌曲绘制的一幅蓝图和关于一首实际上已经完成了的歌唱表演的书面报告。”其中较为明确地区分了“规定性”与“描述性”两种音乐书写方式,民族音乐学家涅特尔(Bruno Nettl)则将它归结为:“一种是为表演者提供的一张蓝图,另一种在书写中记录了实际发生的声音。”并且还进一步论及,它们二者的区别在于前者是为表演者(局内人)所用;后者为分析者(局外人)所用。在上述学者的笔下,分别具有“规定性”与“描述性”特点的两种书写方式,其实已经分别作为表演规范(语言)与实施结果或音乐模式与模式变体,被分置于音乐表演行为的前后两端,明确体现了前述音乐的符号通讯过程和社会化活动过程中所呈现的某些规律性特征。故此,笔者亦曾撰文将之归结为:“若借用符号学与文本研究的理念,可以将之表述为前者系音乐表演(活态文本)前产生,并对表演具有指示、规定作用的文本;后者系音乐表演后产生的,用于对表演进行描述或分析的文本。”其后,又在《以表演为经纬——中国传统音乐分析方法纵横谈》一文里,结合中国传统音乐研究的方法论问题,对于音乐表演活动文本和表演场域与其前后诸关联因素予以了重新讨论和解释。然而有必要认识到,从完整的音乐表演理论层面上看,“表演前、表演中、表演后”及“简化还原—转换生成”双向循环理论并不仅仅适用于解决文本间性,即音乐文本之间的联通与互渗的问题,对于用来说明音乐表演涉及的主体间性及语境化问题,这个理论也同样具有明显的意义和助益。就此,笔者曾经结合格尔兹、格雷姆斯等仪式人类学家及文本符号学的相关理论,撰文讨论了“仪式化表演”及“音声文本”“音乐表演文本”与“音乐活动文本”等概念及其相互关系。在此,主要借用拙著《中国民歌与乡土社会》里提出的符号功能分析方法,着重讨论对传统音乐表演过程及场域中音乐与乐人、语境结合的方式及特征。

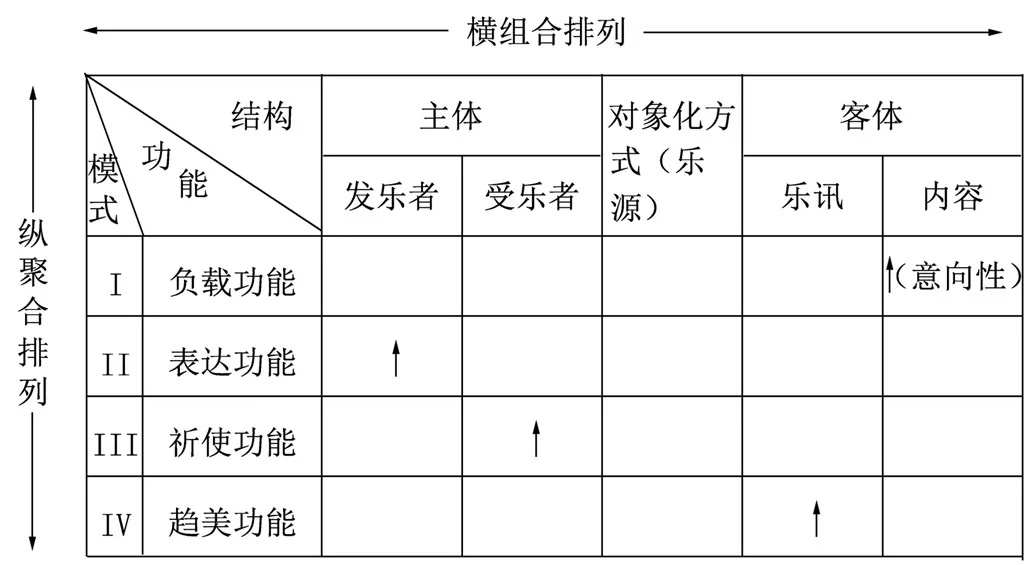

按照该书的论点,民歌与歌舞音乐具有的语义功能,可以依音乐符号化通讯过程中,音乐符号作为载体,在语境和乐人的协同下负荷并传送各种艺术或社会文化内容的不同方式划分为4 种基本类型:(1)以再现社会内容为主旨,符号在其中起重要作用的传载功能。(2)抒表发乐者的感情、心志,发乐者在其中起重要作用的抒表功能。(3)向受乐者传达讯息,受乐者在其中起重要作用的传讯功能。(4)符号本身不再现社会内容,符号形式在其中起重要作用的趋美功能。其基本内容及相互关系可参见图表6 所示:

由此看,在上举4 种语义功能类型中,音乐的符号形式、符号内容、发乐者、受乐者作为4 项基本要素分别发挥了不同的主次作用,下文对此略作描述:

图表6.民歌系统的结构与功能关系示意图①转引自杨民康《布朗族音乐文化的系统研究》(中央音乐学院硕士学位论文,1988 年)第二章“布朗族音乐文化系统”。[2]

(一)传载功能

在此类符号通讯过程中,音乐符号形式作为载体,可在不依赖人与环境帮助的情况下,独立负荷、传载和再现社会内容,具有语义的明晰性和自足性。比如彝、白等民族的叙事性打歌调《天地的起源》《底里的儿子》,汉族的《十个字》《梁山伯与祝英台》《跑四川》等采用吟诵调体裁的礼俗歌,通常使用叙事或描述性文学手法,叙唱有关历史、传说、神话、生产劳动知识等社会内容。旋律与语言的声调、语调结合紧密,吟诵性强,一般不用乐器伴奏,在漫步起舞的过程中,达到接受传统教育和愉悦性情等目的。从表演主体的角度看,像老年歌手、盲人歌手等在这类表演者中占据了主体位置,其中老年歌手以自己丰富的阅历和在群体中据有的权威性身份,牢牢地把握了“讲述者”的角色地位;盲人歌手则在受限于生理障碍,影响了嗓音之外的肢体、视觉等表演功能的同时,却因此生长出了相对于常人更为敏锐的听觉能力和记忆能力,而使他们成为说唱艺人中最为杰出的一个代表性群体。

(二)抒表功能

此类音乐以抒发人的内心情感和社会文化心态为目的,常为非社会性场合唱的情歌、儿歌、抒娱性舞歌或舞乐。由于较少受传统社会习俗的规范和限制,人们可直抒胸怀、释放情感,以寻求一定的心理平衡和情感渲泄。另外,由于较少来自听众方面对语义内容的要求,歌词中较少具体、明晰的内容,较多隐喻、歧义和模糊性特征;此类旋律的抒咏性强,衬词衬句多;发乐者(歌舞者)的情感、心境对歌曲的语义内容有较大的影响。在通讯过程中,创、演、观诸角色性质集于一身,自抒、自叙、自唱、自舞、自娱,不求他人解释。在少数民族山歌、情歌和民间歌舞音乐里,此类型所占比例一般较大。后者中例如打歌、芦笙舞曲、象脚鼓舞曲(歌)、果谐、堆谐、木卡姆歌舞曲等,都含有此类语义功能特征。

(三)传讯功能

民间舞蹈中常有成双而舞,对唱(奏)互娱的表演方式。整个音乐符号通讯过程必须由发乐者、乐讯和受乐者3 方面因素相结合,以受乐者(收讯人)为中心,对唱(奏)时则双方轮流互娱。此类音乐中,优美的旋律和诗化的语言成为传情达意的手段。由于在此环境中,眼神、姿态、动作等都是传达情感的符号,实义性歌词往往显得多余,故音乐内容的表达情重于言,全凭相互默契、心意相通。各地的汉族秧歌,少数民族的打歌、芦笙舞、象脚鼓舞、果谐、堆谐、木卡姆歌舞宴席曲(舞)等舞种中,都有此类对舞对唱(奏)的情况。民族器乐、舞乐中较具典型性意义的,像前曾述及的芦笙吹歌和三弦、月琴、芦杆、葫芦丝的演奏的“乐话”,在歌舞中往往成为青年男女之间传情达意的“爱情秘讯”。

(四)趋美功能

作为纯粹而理想化的趋美功能来说,其音乐符号形式一般不表达确切、具体的社会内容。美的讯息直接从音乐符号形式中产生。传统音乐或民间音乐受其民间文化特性所囿,一般不可能产生不带任何社会文化功能的作品。然而,趋美功能总是不同程度地存在于各类民间歌舞音乐之中,其含量的多寡往往与具体作品的艺术化或形式化程度的高低形成正比。在所有传统音乐类型中,器乐、舞乐作品由于本身并不表达确切、具体的社会内容,并且由于舞蹈性或情感内容的需要,其形式化程度和趋美功能都发展至一定的高度,但由于被应用于某些社会性场合,而同样带上了较明显的文化涵义及社会文化功能。在今天传统音乐被应用于专业化、舞台化表演场合时,这类音乐中的趋美功能被发展到了极致状态。

关于上述4 种传统音乐符号化功能类型的区分与相互关系,可举拙著《布朗族音乐文化的系统研究》中有关少数民族民歌分析的例子予以说明(见图表7)。

20 世纪80—90 年代笔者撰写硕士学位论文《中国布朗族音乐文化的系统研究》和《中国民歌与乡土社会》《中国民间歌舞音乐》两本书时,尚主要是通常学习民族学和符号学方法,从音乐语义学和语境学(文化学)层面涉入符号学研究领域。当笔者于世纪之交进入香港中文大学,系统地学习了民族音乐学方法之后,在自己的后续性研究和相关教学互动中,又逐渐将音乐语义学和语境学(文化学)层面与符号形态学层面联系起来,在采用音乐符号学方法来展开民歌的整体性、系统性和全息性分析的研究方向进一步有所深化。例如拙文《论云南蓝靛瑶道教仪式音乐中的民歌演唱套路》《云南河口蓝靛瑶婚礼仪式音乐研究》等,以云南蓝靛瑶传统宗教仪式“度戒”和婚礼仪式中所唱的仪式歌为对象,讨论了该类民歌怎样以7 字句唱词和特殊的规则套路为基本模式因素,且按照这些规则套路,通过提词人、领唱者(歌头)和随唱者协同、互动表演的转换生成过程,将少量基本唱词与许多不断加入的衬词糅合成为一首首体量庞大、结构复杂、层次相叠、形式多样的“无词歌”的情景。其后又在《海南苗族传统祭仪音乐的地域性与跨地域性比较研究》一文中,对海南苗族(与云南、广西的蓝靛瑶有共同的语言及族源)民歌随乐人长期由内地向海岛迁移的过程中,经历了不断地“去语境化和再语境化”,最终保留了其传统的歌曲形式、套路和演唱内容,但其表演场域和乐人表演行为皆产生变异,被置换一新的状况。同样,白雪的博士学位论文《音声—社群形态互构——广西平果壮族嘹歌及歌圩活动研究》(中央音乐学院,指导教师杨民康)中,也较为系统地讨论了壮族民歌的演唱套路及其转换生成路径。

通过对民歌的仪式性(或仪式化)和表演性因素特征的长期思考,在笔者的脑海中逐渐形成了“以表演为经纬”的概念和思维,并且在2003 年《信仰、仪式与仪式音乐——宗教学、仪式学与仪式音乐民族志方法论的比较研究》和2008 年《音乐民族志方法导论》等论著中,讨论了音乐表演与仪式的关系,还将音乐表演置入模式与模式变体之间,以观察两者与表演的互动关系。在此后其他有关音乐民族志方法论的论著(如《音乐民族志书写》《仪式音乐表演民族志研究》)及本文中,笔者对“以表演为经纬”的理论设想和施行路向又有了一些新的进展。

图表7.布朗族音乐文化系统分类图表①转引自杨民康《布朗族音乐文化的系统研究》(中央音乐学院硕士学位论文,1988 年)第二章“布朗族音乐文化系统”,参考杨民康.布朗族音乐文化的结构、功能与分类方法[J].民族艺术研究,1991(6):2-7。[2][18]

结 语

音乐民族志的文化本位模式分析法作为一种循迹追踪和诠释性的研究,对身为局外人和负有第二位阐释责任的研究者提出了较高的学术性、认识性要求。他们的第二位阐释性工作是以局内人的学习、接受、读解、创作和表演等一系列行为活动及其第一位阐释活动——实现音乐文化模式与音声变体相互转换的自表述过程作为蓝本,并且依其自性、自律的活动轨迹去进行田野考察、复叙性描写和追踪性诠释,故此可以说这乃是一种对内文化持有者音乐文化阐释的再阐释。笔者认为,当我们讨论到这里,便已经接触并进入到了民族音乐学和音乐民族志研究分析方法的一个核心领域。同时,这也是让我们去探索和认识何为人类学、民族学与民族音乐学研究之间的分野,以及事关人与文化符号的外部研究与事关音乐艺术符号的内部研究之间有何差别等重要问题的一个关键环节。

根据文中展示的笔者的民族音乐学学术心路来看,本人从20 世纪80 年代中期开始,即在民族音乐学尚在中国学界缺位的情况下,已经通过学习和吸收先于民族音乐学在中国发展的人类学和符号学方法,开始探索以文化本位分析思维和方法去研究中国少数民族音乐的新的路向。90 年代末到香港中文大学攻读民族音乐学博士学位期间,通过对该类研究方法的系统学习,对梅里亚姆倡导的认知人类学(又称语义人类学)及以“概念→行为→音声”学术范式为代表的认知民族音乐学研究方法有了进一步的了解,由此更加坚定了对音乐文化本位模式分析思维和方法论(尤其是演绎性和转换生成分析方法)进行系统钻研,并且将之应用于中国音乐研究实践的想法,《导论》中篇的5 个章节便集中体现了笔者在此领域探索多年的一点心得体会。笔者希望能够通过本专题第五讲至本文(第九讲)所展示的这一研习过程,牵引出读者对《导论》下篇“中西音乐民族志的分析与描写方法”及笔者两本新书《音乐民族志书写——传统音乐的范式与分析》(上海音乐学院出版社2021 年)和《仪式音乐表演民族志研究》(人民出版社2021 年)的持续性关注,并且有助于大家对音乐民族志分析方法做进一步学习、理解和有效地应用于具体的分析实践。