全民医保的社会治理:迈向共同富裕的社会性基础设施

顾 昕 孙晓冬

(1.浙江大学 公共管理学院,浙江 杭州310058;2.中国政法大学 政治与公共管理学院,北京100088)

全民医保是迈向共同富裕最重要的社会性基础设施之一,因病致贫被公认为是最主要的贫困决定因素之一①,也是共同富裕最大的阻遏因素之一。作为共同富裕的重要社会基石,全民医保的功能在于能有效分散百姓因医疗开支而引发的财务风险,尤其是能减缓突发性高额医疗费用对居民收入和财富的冲击。全民医保体系的建立、巩固和发展需要公共治理创新的加持,而公共治理创新之道在于社会治理这一治国理念的践行。

自2007年起,中国医疗保障制度建设进入快速发展阶段,以基本医疗保障体系为主、民营健康保险为辅的制度架构初步成形。2009年,《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“到2011年,基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民”(即全民医保)的目标。当时,基本医疗保障包括城镇职工基本医疗保险(以下简称“城镇职工医保”)、城镇居民基本医疗保险(以下简称“城镇居民医保”)和新型农村合作医疗(以下简称“新农合”)“三大支柱”,再加上城乡医疗救助,四项保障分别覆盖城镇就业人口、城镇非就业人口、农村人口和城乡贫困人群。2012年底,上述“三大支柱”的参保人数分别为2.6亿、2.7亿和8.1亿,参保者总和占全国总人口(13.5亿)的比重为99.5%②,城乡贫困人群可在医疗救助体系的支持下免费参加城镇居民医保或新农合,其他少部分人要么参加商业健康保险,要么享有公费医疗。自2012年起,中国进入全民医保的新时代③,这是世界社会保障发展史上的一个里程碑。由于全民医保的实现以及社会养老保险等其他社会保障制度的广泛覆盖,2016年国际社会保障协会(ISSA)将“社会保障杰出成就奖”授予我国政府④。

无论是城镇职工医保还是早期的城镇居民医保和新农合,都由政府主办,医保支付的主管者和经办者都是公立机构。2016年起,城镇居民医保和新农合整合为城乡居民基本医疗保险。在中国,作为医保支付对象的医疗机构,民营机构在数量上占多数,但从支付金额来看,公立机构仍占绝大部分份额。因此,基本医疗保险的支付方和接受方,绝大多数隶属于公共部门。在公共部门中,以“命令与控制”为特征的行政机制在公共治理中常常占据主宰性地位,因此,治理行政化也容易在公立医保体系中形成常态。

治理行政化的现象并非中国独有,而是在世界各地的公共部门中普遍存在,即便是在市场机制占主导地位的国家和地区也是如此。治理行政化的弊端既普遍也常见,因此公共治理变革应运而生,医疗保险以及相应的医疗服务公共治理变革往往成为世界各地公共管理改革的主要阵地之一。改革的大趋势,是打破单一行政力量和行政机制主导的既有格局,让政府、市场和社会多方主体展开协作互动,让行政、市场和社群机制形成互补嵌合的格局。这一新的治理格局在国际上有多种名称,如新公共治理、共同生产、协作治理、互动治理、社会治理等。

在中国,针对社会事务的传统管理理念和模式(即自上而下的行政化“社会管理”),公共管理学界以及社会政策学界在借鉴国际治理变革理念的基础上,对以多方主体协同参与为特征的“社会治理”展开了广泛探讨,并据此对地方治理中的创新实践和经验加以总结。2019年,党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》提出“坚持和完善共建共治共享的社会治理制度”,并明确指出“社会治理是国家治理的重要方面”⑤。由此,“社会治理”从学术观点转变成中国共产党的治国理念,其适用范围也从社会事务拓展到所有公共事务。

本文旨在对社会治理理念引领下的全民医保公共治理变革开展理论研究,以期建立一个概念框架,将全民医保相关的重大议题纳入,为相关经验研究奠定分析基础。事实上,尽管制度已经建立,但中国的全民医保体系仍然存在着碎片化问题⑥。与此相对应,有关中国全民医保的学术研究也存在着碎片化现象,即很多学术文献就各种议题进行了专业技术性分析,但却很少在一个理论框架中对医疗保障体系进行整体性分析。本文致力于建立一个概念框架,以对共同富裕社会性基础设施建设的现实需求和学术需求作出回应。

一、社会治理理念与模式:多主体协作互动、多机制互补嵌合

全民医保是公共事务,其治理自然属于公共治理的范畴。考察公共治理乃至更大的国家治理体系的运作,有两个维度:一是治理主体间的关系,二是治理机制间的关系。尽管参与治理的行动主体众多,但大致可以归为三类,即政府(公共部门)、市场(企业)和社会(医界社会组织);尽管治理机制呈现出多样性,但也可以归为三类,即行政机制、市场机制和社群机制。

(一)治理主体间的关系:走向多主体协作互动

政府、市场和社会三者之间的关系,尤其是三者的职能范围、运作边界以及影响程度,是社会科学诸领域中一个基础性的永恒命题。考察国家-市场-社会关系的文献汗牛充栋,但归纳起来,有两类文献值得重视:其一是关注三类主体自主性的文献;其二是关注三类主体之间依赖性或嵌合性的文献。

有关政府、市场和社会自主性研究的文献,主要关注其中一类主体如何不受其他主体干扰而得以保持独立运作的空间,并据此强调政府、市场和社会在推动社会经济发展中的主导性。在这些文献中,政府与市场以及国家与社会这种二元对立型概念框架成为主要的分析工具。然而,美国学者玛丽·鲁吉(Mary Ruggie)在一部研究美、英、加拿大等国医疗卫生体制的论著中精辟地指出,诸如“国家与市场”“强国家与弱市场”“监管与竞争”这些二元对立型概念已经无法用来分析当代社会组织(包括医疗体制)的复杂性⑦。

政府、市场和社会这三类主体相互依赖或嵌合的文献,重点考察政府、市场和社会协同格局的形成及其对社会政治经济生活的重要意义。从数量上看,这类论述已经在诸多学术领域开始超越国家与市场二元对立的论述。这类文献颇丰,但笔者仅论及近三十年在国际公共管理学界兴起的若干密切相关且颇具重叠性的新理论概念,如新公共治理、共同生产、协作治理、互动治理、社会治理等。这些新概念都特别强调政府、市场和社会三类主体的协作与互动对于公共治理体系良性运转的重要意义,这对于我们探究共同富裕的制度性基础设施建设有着直接的理论借鉴意义。

新公共治理(new public governance)是公共管理学界在反思新公共管理(new public managment)变革传统公共行政时提出的一个新思路,其借鉴社会学中的制度和网络理论,为公共管理建构一个多方主体通过网络式及关系性协商以实现协同治理的新思维方式和新实践路径⑧。尽管其倡导者有意将其发展为一个新的理论范式,但由于未能澄清“旧公共治理”何指以及“新公共治理”到底新在何处,“新公共治理”还仅仅是一种思路,尚未成为一种理论范式。

共同生产(co-production)是由美国政治经济学家埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)领衔的布卢明顿学派(Bloomington School)提出的一个概念,意在借鉴工商管理学中将消费者参与纳入生产过程的理念,倡导公民作为公共服务的消费者介入公共服务的治理之中⑨。以超越国家与市场为取向,布卢明顿学派是治理研究领域中社会中心论的典范,这集中体现在其提出的“多中心性”或“多中心治理”等核心概念之中,而共同生产概念中所蕴含的公民介入(civic engagement)理念正是“多中心治理”的核心之一。2009年,奥斯特罗姆获得诺贝尔经济学奖后,其倡导的“共同生产”概念在公共管理学界日渐流行。

在新公共治理未成气候以及共同生产尚未流行之际,协作性公共管理⑩(collaborative public management)的思想就已出现,其强调在一个多方主体建构的网络中实现有效的公共管理。这一思想与网络治理理论发生共振,开始在公共管理学界兴起。在此过程中,“协作治理”(collaborative governance)超越“协作性公共管理”变得更加流行,成为这一理论范式的新标签。

互动治理(interactive governance)理论与协作治理理论一脉相承。在互动治理中,政府、市场和社会通过频密、制度化的互动,对涉及社会政治经济发展的公共事务形成共同的目标、凝聚共享的价值观、建构共同遵守的行为规范和制度,从而达成良好的治理。互动治理与协作治理理论有很多相同的关注和主张,其倡导者也多有合作,但两者也有微妙的差别。与协作治理相比,互动治理更加关注政府或行政力量在多方主体协作互动网络建构与运作中无可取代的独特角色和作用——元治理(meta-governance),即治理的治理。政府行政部门从统治者转型为治理者再转型为元治理者,其超脱于对具体事务的治理,超脱于在服务递送上的大包大揽,超越于对市场组织和社会组织自上而下的控制,通过在网络建构、愿景确立、制度建设、互动管理、跨界沟通等方面发挥引领、支持、赋能和助推的作用,致力于实现治理体系的良性运转,这对公共治理的完善是至关重要的。

在国际文献中,“社会治理”(social governance)一词的用法有两种:一是与经济治理并列,或同贸易治理、环境治理等并列,指称社会事务的治理;二是指称政府、市场和社会通过建立合作伙伴关系实施治理的模式,既见于地方治理,也见于全球治理。实际上,无论在哪一种意义上来使用,“社会治理”一词在国际文献中并不常见,其中,在治理模式创新的意义上,“社会治理”一词的流行度远远比不上“协作治理”“互动治理”以及“共同生产”,甚至与“新公共治理”相比,也稍显逊色。在英文文献中,“协作治理”理论受到广泛关注,其中文译名呈现多样性,除“协作治理”这一译法之外,还有“合作治理”“协同治理”等中译版本,这一理论还被应用于对中国诸多领域和诸多层级公共治理变革实践的分析之中。“共同生产”这一提法也受到一定关注并得到应用。在中文文献中,出现频次最高的无疑是“社会治理”,这缘于社会治理理论的本土性。事实上,前文提及的社会治理国际文献,在中文文献中极少得到引证,但在思想脉络上,中国本土孕育的社会治理理念与社会治理的国际话语别无二致,同时还借鉴了协作治理和共同生产的思想。在2013年之前,中文文献基本上都使用“社会管理”一词来指称社会事务的治理。在党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次引入“社会治理”的概念之后,“社会管理”的使用频次并未马上下降,但随着时间的推移,“社会治理”的使用频次逐渐攀升并后来居上。从社会管理到社会治理,仅一字之差,但这个差别体现的不仅是概念的更迭,更是全新的改革理念的升华。尽管很多文献还是在社会事务治理的意义上使用“社会管理”这一概念,但基本上都是为了突出从政府全责全能型社会管理向多方主体合作协同型社会治理转型的重要意义。

多方治理主体协作分工是社会治理共同体的重要标志,在这一点上,中国的社会治理治国理念与国际公共管理学界前沿的协作/互动治理理论是高度契合的。无论是在中国本土的社会治理理念中,还是在协作/互动治理的西方理念中,政府、市场和社会都希望通过制度化的网络建设形成共同的目标、凝聚共享的价值观、建构共同遵守的行为规范和制度,从而达成良好的治理效果。这种协作互动网络,在我国党和政府的治理理念以及社会治理的学术论述中,就是“社会治理共同体”。

(二)治理机制间的关系:走向多机制互补嵌合

对治理主体间关系的研究往往蕴含着对治理机制间关系的考察,但将后者突出出来,有助于体现分析的清晰性。突出治理机制间关系的学问可以追溯到新制度经济学创始人罗纳德·科斯(Ronald H. Coase)在1937年发表的经典论文——《企业的性质》,此文将企业中的层级化管理与企业对外所涉的市场交易视为经济活动的两种治理机制,其相互替代与权衡形成何种格局取决于科层成本(或官僚成本)与交易成本之间的比较与权衡。沿着科斯的思想,奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson)创立的交易成本经济学重点考察了不同治理机制及其相互关系对经济制度、经济法律、经济组织和经济管理的影响,他对企业组织(包括企业集团)以及企业间所蕴含的行政机制(科层机制)和市场机制(契约机制)及其关系的分析,影响尤为广泛深远。

还有一些学者沿着科斯的思想,发展了契约经济学,将企业内部行政管理与企业对外市场交易的核心特征打通,均界定为契约关系,企业因此被视为一整套契约集束(nexus of contracts)。契约经济学着力研究所有契约中都存在的委托代理关系所造就的激励结构,因此形成了激励理论。契约经济学家对委托代理关系中逆向选择和道德损害的分析成为保险经济学研究的基础,而委托代理理论也为政府购买和管制中的激励理论奠定了基础。这些理论对于医疗保险的发展尤其是医保支付改革,具有重要意义。

无论是在具有规模的组织之中,还是众多公立组织组成的公共部门之中,行政机制主导的治理格局难免呈现出行政治理失灵现象,因此引发了治理变革的强大政治、经济和社会压力,公共部门治理变革就成为全球性公共管理改革的核心。例如,英国的全民健康服务在20世纪80年代之前亦呈现出行政化的公共治理格局,但其弊端丛生,由此催生了将医疗服务购买与医疗服务提供分开进而建立内部市场机制的治理变革,这一变革后来成为公共管理学界概括的新公共管理的典范之一。

新公共管理在理论上试图超越传统的公共行政范式。公共行政基于马克斯·韦伯(Max Weber)给出的层级体制(或称科层体制、官僚体制)经典理论,对行政治理机制的运作进行了全面深入细致的刻画。新公共管理强调超越韦伯主义,通过引入市场机制或工商管理手段,打破行政机制一统公共行政的传统治理格局。对于公共服务,政府不再大包大揽,而是采用市场化的激励手段促进其发展,政府直接提供公共服务的模式逐渐转向政府购买或政府外包。在公共服务中,尤其是在医疗和教育中兴起的“选择与竞争”模式,被英国学者格兰德(Julian Le Grand)称为“另一只看不见的手”。

当然,将市场机制引入公共部门并非公共治理变革的全部内容,而只是公共治理变革的一个取向。公共治理变革的另一个取向是引入社群机制并以此来推动行政机制运作的完善。社群机制是与行政机制及市场机制并列的第三种治理机制,其基于社群成员对共享价值观和规范的认同,对公共事务实施治理。正是由于对社群自我治理机制的杰出研究,奥斯特罗姆获得了诺贝尔经济学奖。奥斯特罗姆认为,自我治理的适用领域并不限于渔场、森林、环境等公共资源的治理,而是遍及社会经济生活。社群治理既可以出现在各类民间社会组织和非营利组织之中,也可以出现在包括家族、联盟和社会关系在内的非正式社会网络之中。

美国经济学家萨缪·鲍尔斯(Samuel Bowles)给出的三分法治理机制,即行政机制、市场机制和社群机制,最为简洁且具有涵盖性;与之相对应,产生了三种治理模式,即行政治理、市场治理和社群治理。行政治理的基本特征是行政力量通过自上而下的命令与控制(command and control)实施治理;市场治理的基本特征是众多并不一定相识的市场参与者之间的选择与竞争;与行政治理和市场治理有所不同,社群治理的基本特征在于当事人均为相识者,无论是在公司、非营利组织、社区、商会、专业社团、体育俱乐部甚或帮会,社群成员均是“一个在多方面直接并频繁交往的人群”。他们的社会经济身份不同,但相互关联、密切互动,对彼此的权益和诉求予以积极回应,形成某种程度上的平等互助关系。社群治理的这一特征对于正式和非正式社群,例如群体、联盟、网络、协会以及各类组织来说,是同样适用的。

行政、市场和社群治理机制的区分是分析性的,而在现实世界中,三种治理机制是相互嵌合的,而“制度嵌合性”正是新制度主义政治学和社会学的核心概念之一。在公共管理中,三种治理机制的互补嵌合对于治理体系的建设和治理的实施至关重要。良好的行政治理难以超脱基于市场协调的激励机制以及社群协调所蕴含的社会资本,良好的市场治理有赖于行政机制的制度建设与执行以及社群机制在市场参与者当中所滋养的信任与认同(即所谓“社会资本”),良好的社群治理也嵌合在依赖于行政机制的制度建设与执行以及基于市场协调的激励机制之中。当今世界,无所不在的行政机制在公共治理变革的旗号下发生了各式各样的改变,在公共部门内部,行政机制与市场机制以及社群机制的嵌合方式日渐丰富。简言之,走向社会治理,达成政府、市场与社会多方主体协作互动以及行政、市场和社群机制互补嵌合的治理格局,一方面是国家治理体系和治理能力现代化的表现,另一方面也是公共治理研究的永恒主题。

二、医疗服务的性质和特点:高度外部性与信息不对称

疾病是每一个人都会面临的风险,疾病不仅会使人丧失工作能力、损失工作收入,而且治疗疾病常常开支不菲。如果没有良好的医疗体制,疾病会使一个原本殷实的家庭倾家荡产,共同富裕也就无从谈起。民众面对的医疗费用风险是否能得到有效分散,患者及其家庭在生病期间是否需要自行筹措高额的医疗费用,这取决于政府、市场和社会多方主体能否通过协作互动建立一个良好的医疗保障体系。一个健全的医疗保障体系是一种“社会性基础设施”(social infrastructure),就像道路、通讯等“物质性基础设施”(physical infrastructure)一样,其对于一个国家经济社会的协调发展是不可或缺的。

影响医疗运行的因素林林总总,但最为重要者有二:筹资支付和服务递送,又称医疗需求侧和医疗供给侧。人类社会对于医疗服务的需求无时无处不有,然而,在不同的社会,究竟谁来筹资、谁来支付以及谁来提供医疗服务,却有不同的做法。政府的角色是什么?市场的角色是什么?社会的角色又是什么?这些是我们对不同医疗体制进行比较并探讨全球性医疗体制改革时所必须回答的问题。要回答上述问题,我们首先要对医疗服务的性质和特点加以界定。

就性质而言,医疗服务具有公共性或公益性,其不仅会直接影响当事人,而且还会给某一群体甚至整个社会带来额外的好处或害处,这就让其同时具有了外部性。医疗服务的外部性体现在很多方面,但核心在于其对健康维护的功用,而健康对于社会经济各个领域的发展均具有显著影响。政府、市场和社会的协同能大力提升正外部性物品的可及性,具有公益性。基本医疗服务具有公益性的最主要根源在于其很强的正外部性,即对健康的维护作用。诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的人类发展理论更是把健康视为人类基本自由的一个内在组成部分,从而凸显了“健康权利”的重要性。因此,在许多地方,医疗保健或其一部分(即所谓“基本医疗保健”)的可获得性已被视为公民权利,其提供被视为公共服务。如何确保人人(无论其收入高低)均可获得医疗保健服务,也就是医疗服务可及的公平性,成为衡量医疗服务体系是否健全的一项重要指标。

除了外部性之外,医疗服务还具有另外一个重要的特性,即信息不确定和信息不对称。早在1963年,美国经济学家肯尼思·阿罗(Kenneth Arrow)在《美国经济评论》上发表了一篇经典论文——《不确定性和医疗保健的福利经济学》,他从信息的不确定性和不对称性角度刻画了医疗服务的一些特征,奠定了卫生经济学的理论基础。一般而言,作为医疗服务市场上的买方,病人不像医疗专业人员(卖方)那样,拥有足够多的医学知识,因而没有能力对医疗服务的品质和价格作出判断。除了常见病和多发病之外,就许多医疗服务而言,病人几乎处在完全被动的一面。信息不对称的结果之一就是导致“供方诱导需求”(supplier-induced demand)现象,即医生利用其信息优势,诱导病人过度利用医疗服务,从而谋取私利。如果听任这种现象发展,那么医疗服务价格的攀升就会失控,使得低收入人群望医兴叹,从而有损医疗服务可及性的公平性。如何治理这一现象?在理论和现实中,既有行政机制的使用(如政府对医疗服务施加各种管制尤其是价格管制),也有市场机制的使用(如强化市场竞争并使用新的契约化手段推进医保支付改革),还有对社群机制的冀望(如通过专业或职业伦理的提升来约束医生的执业行为)。这三种治理模式形成互补嵌合、相得益彰的格局,正是医疗体系社会治理需要完成的任务。

因为医疗服务是一种私人需求,因此由市场来提供是一种正常现象。反对医疗服务的市场提供会使医疗体系的社会治理丧失可以发挥作用的治理机制。事实上,市场提供自古以来一直是医疗服务递送的主导方式之一,但是,医疗服务业由于信息不对称而存在着严重的市场失灵,如果没有非市场化力量(即行政力量或社会力量)的介入,市场化的体制无法实现医疗服务可及性的公平性。为了克服医疗服务中的市场失灵问题,有关的非市场化努力必须在医疗服务需求侧和供给侧两个领域展开。

在医疗需求侧,最为关键的是建立一个覆盖人人(universal coverage)的医疗保障体系,即全民医保,把医疗费用筹集起来,以集体的方式购买医疗服务。如此一来,医疗服务市场上传统的医患双边关系就变成了病人、医疗服务提供者和医疗服务购买者之间的三角关系。只有形成第三方购买机制,而不是让患者直接购买医疗服务,才能为遏制供方诱导需求的行为开辟制度空间。医保方通过引入新型支付模式,推进医保支付改革,运用市场机制重构供方激励结构,可以遏制过度医疗现象。在患者直接付费主导的体制下,过度医疗的问题无论如何也无法缓解。第三方购买者,要么是保险者,要么是国家,因此,医疗保险或健康保险既可以由营利性(商业性)组织和非营利组织通过市场来提供,也可以由国家设立公立机构来主办,前者为民间医保,后者为公共医保。

除了扮演第三方购买者的角色,医疗保障制度的建立还有其他的功能:第一,分散风险,即让健康人和病人、健康时段和生病时段分担医疗费用的风险;第二,实现医疗费用的公平负担,即无论生病与否,所有人都承担一定的医疗费用,而且收入高的人群多承担一些、收入低的人群少承担一些,以体现社会医疗卫生筹资的公平性。衡量一个医疗体制是否健全,最重要且最直接的指标就是看其医疗保障是否实现了全民覆盖,即所谓的“全民医保”。

三、医疗需求侧的社会治理:全民医保的高质量发展

无论在哪个地方,医疗保障都是最重要的社会制度之一,是共同富裕的社会性基础设施之一,其公共治理模式决定着这一制度的体制架构和运行情况。

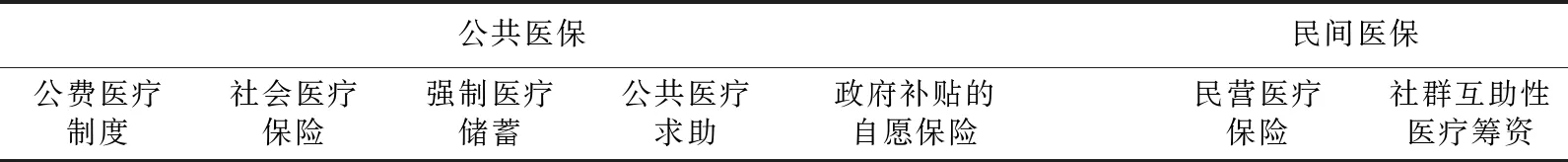

从历史以及比较的角度来看,人类创造的医疗保障制度主要有七种模式,如表1所示。其中,最右边的两种模式均基于百姓自愿参加原则并由民间组织提供医疗保障,保障提供者要么是民营保险机构(既包括商业性保险公司,也包括民办非营利性组织),要么是社群组织(包括各种互助社),属于民间医保的范畴。左边的五种模式均有政府行动卷入,属于公共医保的范畴,其中仅“政府补贴的自愿保险”依然实施自愿参保,但政府以财政补贴的方式给予公共支持,促使保费降低以提高医疗保险的吸引力,其他几种模式均具有强制性,即需要政府通过行政机制的运作加以实施。

如果坚持参保自愿性原则,医疗保障体系要想实现全民覆盖是艰难的,其缘由在于信息经济学中所谓的“双向逆向选择”,即参保者和保险者双方的逆向选择会导致医疗保险市场失灵。在参保者那里,自愿性医疗保险会遭遇逆向选择,即参保人群有可能集中了很多健康状况不佳的民众,从而使保险的风险分摊压力增大;就保险者而言,自愿性医疗保险会出现“撇奶油”(cream skimming)现象,即设法选择那些生病风险较低的人来参保(这些人仿佛蛋糕上的奶油部分),而千方百计地把生病风险较高的人排除在外,这也被视为保险者的逆向选择。因此,全民医疗保障不能单纯依赖自愿性医疗保险,国家应运用其合法的强制性(即政府主导并运用行政手段)加以推进,是实现全民医保的一个必要条件。

从表1可以看出,政府要推动全民医保,在基本制度架构中,理论上只有三种选择:一是强制储蓄制度,即政府强制所有人建立专门用于支付医疗费用的个人账户,其使用权仅限于支付医疗费用或购买私营医疗保险;二是公费医疗模式,即政府直接从国家税收中为国家工作人员支付大部分医疗费用,患者仅支付很少一部分医疗费;三是实行强制性医疗保险,也就是社会医疗保险,让民众个人、工作单位和政府分摊保费,共同承担参保者的医疗费用。

表1 医疗保障体系的七种模式

强制储蓄制度由于缺乏社会共济性,在实现风险分摊和推进社会公平方面有很大的局限性,因此仅有极少数国家将其作为全民医疗保障体系的主干,如新加坡在其覆盖全民的公积金制度中包含有医疗账户,并以此为基础形成一种公私合作的制度安排,而在其他国家和地区,强制储蓄只能作为全民医保的补充性制度安排。凡是实现全民医保的国家,其制度主干要么是全民公费医疗制,要么是社会医疗保险制。无论这两种制度的利弊得失如何,其共同点在于政府行政力量在其中发挥着举足轻重的作用。

在全民医保中,民营医疗保险的定位值得玩味。世界上很多国家尤其是经济发达国家,医疗保障(或医疗筹资)体制改革的一个大趋势就是在维持全民医保基本制度架构不变的前提下,政府通过直接补贴、税务优惠等多种方式推进民间健康保险业的发展,一方面使之成为公共医疗保障体系的重要补充,另一方面以促进竞争的方式鼓励公共医疗保障机构改善绩效,如降低筹资压力、增进参保者的选择权、有效约束医疗供方行为、提高医疗体系的整体效率等。民营健康保险的组织形式有两种,即非营利性医保组织和商业健康保险公司。

以民营健康保险为主干建立医保体系的国家只有两个,即美国和瑞士。21世纪初,瑞士通过立法强制所有公民必须参加民营健康保险,并把在哪一家医保机构参保的选择权留给民众,因而在2004年实现了全民医保。美国是发达国家中唯一至今没有实现全民医保的国家,其民营非营利性和商业性医疗保险覆盖了大约40%的民众,其公共医疗保险覆盖了那些民营医保无法或不愿覆盖的民众以及特殊人群,如老年人、穷人、儿童、现役和退伍军人以及印第安人等。

总体来说,除了美国和瑞士之外,民营健康保险在社会医疗保险国家有一定的发展空间,在全民公费医疗国家的发展空间则较为狭窄。在美国和瑞士,公共医保体系覆盖面有限,因此有相当一部分民众将民营健康保险作为医保的主渠道。在德国和荷兰,医疗保障体系由社会医疗保险主导,但是政府允许高收入人群自愿选择是否参加公共医疗保险,并鼓励其参加民营健康保险,因此民营健康保险成为这少部分人(大约9%的德国民众、31%的荷兰民众)的首要医保渠道。

在实行全民公费医疗或全民健康保险的国家,例如英国、瑞典、澳大利亚等,所有居民自动享有公共医保。从理论上来说,居民完全不需要民营健康保险,但是,由于国家的筹资(无论来自税收还是专项保险费)总是有限的,因此公费医疗或全民健康保险总是存在这样或那样的问题,如服务水平不高导致的排长队、无法提供舒适安静的病房等。在这样的情况下,一部分民众尽管有权享受公费医疗或全民健康保险,但他们依然愿意自行购买民营健康保险以获得更为良好的医疗与健康服务。值得注意的是,为了避免民营健康保险对公共医保体系的冲击,一些国家会全部或部分禁止民营健康保险全盘复制公共医保的服务范围和内容,例如,澳大利亚禁止民营健康保险覆盖公共医疗保障所覆盖的门诊服务,因此民营健康保险只能采取补充型运作模式。

补充型民营健康保险是比较广泛的一种运行模式,在很多国家,公共医疗保障体系覆盖所有民众,但设定一定的自付率,而民营健康保险主要覆盖自费的部分,因此这些国家的大多数民众都参加民营健康保险。例如,法国社会医疗保险覆盖全民,但只支付70%的门诊费和35%的药费,因此民众大多参加补充型民营健康保险以覆盖自付部分,政府则对低收入者参加民营健康保险进行补助。法国民营健康保险的人口覆盖率较高,2002年就已达到92%。再如,加拿大实行全民健康保险,由各省设立公立机构加以管理,其覆盖民众的基本医疗服务部分;民营健康保险只能提供全民健康保险并不覆盖的服务部分,因此,大约65%的加拿大民众会参加各种各样的民营健康保险。就这种模式而言,民营医疗保险必须依赖与公立医疗保险的合作才能获得发展,否则其补充性功能会无所依归。

值得一提的是,很多国家和地区并不会采用单一的制度来建立全民医保,而会以某一种制度作为主干,以其他制度作为补充。中国也不例外,其中城镇职工医保是一种强制性的社会医疗保险,城镇居民医保和新农合以及后来城乡一体化实现之后的城乡居民基本医疗保险都是一种政府补贴的自愿性公共医疗保险,城乡医疗救助是一种公共救助(又称社会救助)制度,这些构成了中国全民医保体系中的基本医疗保障部分。中国还有少部分人享受公费医疗,另有一些高收入人群投保于商业健康保险,一些单位的工会还会组织互助性的医疗救济。

医疗保障体系的运行有两个环节:一是筹资,二是支付。为了实现全民医保,政府必须在筹资环节发挥主导作用,运用财政支持和组织动员手段,适时制定具有反应性的医保政策并予以实施。如果说行政机制在医保筹资上发挥基础性作用,那么市场机制将在医保支付上发挥决定性作用。因此,需求侧改革的另一个重点在于引入体现市场机制多样性的各种新医保支付方式。医保支付改革的实质就是在各自独立运作的医疗支付方与医疗供给方之间建立一种新的机制,即以市场机制运作为核心的公共契约制度。

公共契约制度的核心是各种医保支付方式的确立和实施,这一过程首先需要医疗服务的付费者与提供者展开谈判。在没有任何医疗保障的情况下,也就是缺乏第三方购买的情况下,付费者是患者及其家庭,最多扩及其社会支持网络,提供者就是医生或医疗机构。在信息不对称以及医疗服务供给不充分甚至垄断的情形下,医疗服务价格的主导者自然是医疗服务的提供者。尽管医疗服务供方有可能在职业精神的约束下合理定价,而且出于“医者仁心”的人性,可能会为可辨识的低收入者提供价格低廉甚至免费的医疗服务,但单纯依赖基于专业主义的社群治理难以确保医疗服务价格的合理性和公平性。

第三方购买格局形成之后,医疗服务提供者在定价机制中的地位没有发生变化,但付费者支付能力变得强大,而且还有可能代表众多参保者实施集团购买和集团支付。无论民营还是公立,医保机构在任何预算期限内都有支付预算限额的约束,因此自然也有设计更好的支付方式以实现委托代理关系良好治理的动力。相对来说,处于市场竞争之中的民营保险机构更有积极性去尝试开发更好的医保支付方式以提升自身的运行效率。公立医保机构固然可以采取一些简单粗暴的行政化措施(如针对医疗机构实施“总额控制”),以确保其预算总额不被突破,但也有积极性采纳一些在私营部门得以试行并业已证明行之有效的创新之举,而且由于公立医保的覆盖面相对较广,对于创新的扩散具有推波助澜甚至一锤定音之效。在这一点上,政府与市场可以协作互动,行政机制与市场机制有望互补嵌合。事实上,在民营医保机构和民营医疗机构发达的国家,很多新医保支付方式均首先诞生于民营部门,而后才被公立医保采纳,得以在国内外扩散。

任何一种医保支付方式,无论新旧,其确立过程中若没有医界专业人士的参与是难以想象的。一方面,因为其技术参数与临床实践密切相关,没有专业人士的参与,很难避免脱离现实的情况存在;另一方面,医保支付方式是经由医保机构与医疗机构个体逐一谈判还是由医保机构与医疗共同体集体谈判而形成,是大有讲究的,医界参与的方式有个体性参与和集体性参与之分。医界专业人士个人受民营或公立医保组织的邀请,参与支付价格和支付方式的确立,是较为常见的,但这种缺乏社群机制运作的个人性参与不利于医界集体利益的凝聚、表达和协调,很容易导致医保支付系统出现与医界大部分专业人士集体利益相悖的情形。医疗服务供方以集体谈判的方式参与医保支付方式的设计与实施,本身更有利于医界整体利益的维护,也有利于新医保支付方式在医疗供给侧更加顺利地实施。在医保支付领域,社群治理机制的充分作用,主要体现在由医学学会、医师协会、医院管理协会等社会组织在医保支付方式的制度设计和系统建设上扮演专业性的积极角色,尤其是基于数据分析和循证研究对相关技术参数的初始设定和动态调整。

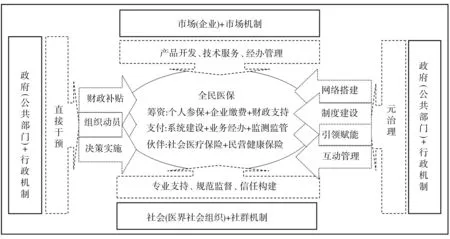

医保支付方式的实施以及供方行为的监测必然涉及到支付和监测软件系统的开发和维护,软件系统的开发和维护者必定是企业,但软件本身是医保机构与医疗机构谈判协商的结果,因此其开发并非仅仅是基于IT专业知识和技能的工程,还必定涉及到医保机构、医疗机构和软件提供商的合作伙伴关系。如果公共医保在整个医疗保障体系中占据主导作用,那么创新医保支付就不再是民营医保组织的市场竞争行为,而是医疗保障体系的制度建设和制度完善,需要政府发挥组织引领、公共支持、授权赋能的元治理角色,促使医保机构、企业、医界社会组织、科研力量等多方主体构建社会治理共同体,并在网络搭建、制度建设和互动管理中发挥主导性功能(参见图1)。社会力量和社群机制在全民医保中的作用还体现了医疗救助的制度化和多元化。医疗救助本身需要确保贫困人群获得医疗保险,并进一步帮助贫困人群以及低收入人群减轻重特大疾病医疗费用负担,防止其因病致贫返贫。医疗救助的制度化关键在于公共医疗救助与社会医疗保险的衔接,而其多元化关键在于民间医疗救助慈善组织与公共医疗救助及社会医疗保险合作伙伴关系的建立,这一领域是行政、市场和社群机制互补嵌合呈现效力的一大空间。

图1 全民医保的社会治理体系

四、结语:全民医保高质量发展助力共同富裕

社会治理是一个治国理念,适用于任何公共事务,自然也包括全民医保的建设、巩固与发展,高质量发展的全民医保是迈向共同富裕最重要的社会性基础设施之一。医保体系的功能就在于能有效分散百姓因医疗开支所带来的财务风险,尤其是减缓突发性高额医疗费用对居民收入和财富的冲击,从而助力共同富裕。全民医保体系的建立、巩固和发展需要公共治理创新的加持,而公共治理创新的关键在于践行社会治理治国理念,在医保筹资和医保支付两方面均通过社会治理共同体的建设推动政府、市场和社会三大主体协作互动,促进行政、市场和社群机制互补嵌合。其中,政府发挥组织引领、公共支持和授权赋能的元治理角色,强化市场机制的作用,推动商业健康保险与社会医疗保险形成合作伙伴关系,激活社群机制,促进社会组织能力建设并激发其参与医保支付改革以及医疗救助,是全民医保社会治理体系完善的关键,也是全民医保高质量发展的必由之路。

注释:

①参见Ke Xu,David B. Evans,Kei Kawabata,et al:Household catastrophic health expenditure: A multicountry analysis(TheLancet,2003,Vol.362,No.9378,pp.111-117)。

②参见国家卫生和计划生育委员会:《2013中国卫生和计划生育统计年鉴》(中国协和医科大学出版社,2013年版,第347-348页)。

③参见Hao Yu:Universal health insurance coverage for 1.3 billion people:What accounts for China’s success?(HealthPolicy,2015,Vol.119,No.9,pp.1145-1152)。

④参见《中国政府获“国际社会保障协会社会保障杰出成就奖”》(http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/201611/t20161118_259793.html)。

⑤参见《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/05/con-tent_5449023.htm)。

⑥参见顾昕:《中国医疗保障体系的碎片化及其治理之道》(《学海》,2017年第1期)。

⑦参见Mary Ruggie:Realignmentsinthewelfarestate:HealthpolicyintheUnitedStates,Britain,andCanada(Columbia University Press,1996)。

⑧参见Stephen P. Osborne:Thenewpublicgover-nance:Emergingperspectivesonthetheoryandpracticeofpublicgovernance(Routledge,2010)。

⑨参见Elinor Ostrom,Roger B. Parks,Gordon P. Whitaker,et al:The public service production process:A framework for analyzing police services(PolicyStudiesJournal,1978,Vol.7,No.1,pp.381-389)。

⑩参见Robert Agranoff,Michael McGuire:Collaborativepublicmanagement:Newstrategiesforlocalgovernments(Georgetown University Press,2003)。