在慕尼黑,遇见聚斯金德

金弢

人生缘分是一环扣一环,环环相扣。皆大好事是一个环节也不能少。如若没有在中国作协通过国家每年直接订阅西德的大型刊物和报纸,我就不会灵通外国文学信息,也不会了解德语名著《香水》的详情。没有中国作家团的出访慕尼黑,我也就无缘结识德国巴州文化部长,也就不可能有奖学金机会。没有巴州文化部的引荐,我不可能认识巴州电视台台长,也就不会有人把我介绍给《香水》作者聚斯金德,并对他进行家访,而这一切只因为我是他的长篇小说《香水》的译者。

结缘德国奖学金

上世纪八十年代初期,中国刚打开国门,我们对外部世界孤陋寡闻,对国外“奖学金”是闻所未闻。然而西德那些年慷慨发放奖学金正大行其道。第二次世界大战后,德国文坛除了三位在德语界较有影响力的作家如伯尔(1972年诺奖)、格拉斯(1999年诺奖)和棱茨,可以说至八十年代上半期没有产生一部能引起轰动的世界级文学名著。战后四十年,德国文学,包括整个德语文学一直不被人看好,直至八十年代中期,时值西德畅销书低谷,却在一九八五年,德语文学界爆冷门地出了一本世界名著——《香水》。此前,出版《香水》的瑞士Diogenes出版社几十年来经营惨淡,年年亏损,不断裁员,考虑关闭出版社的设想是由来已久。然而《香水》爆炸性地成功,让被人淡忘几十年的德国文学一夜间成了国际文学界的话题,小说一经出版,瞬间跃居德语乃至欧洲畅销书榜首,称雄十几年不衰,印数腾跃数百万,对德国这么一个有印数三五百就可以开机的国家,这简直是一个绝无仅有的天文数。出版社一夜间起死回生,推掉了全部其他小宗业务,重振旗鼓,虽然大量招兵买马,依然忙得应接不暇。

《香水》作者与我同住慕尼黑,当时有消息传来,称此书作者聚斯金德七秩大寿了。于是,德国媒体顿时沸沸扬扬,文学界对他的回忆文章又掀起一股热浪。

这位一举成名的世界级畅销书作家,除了他离奇的作品情节外,被人炒得更为热火朝天的是他的性格。其待人接物的“旷世”内向,在欧洲众多的知名作家中可以说是空前未有。他害怕见人,极不愿见人,更不同意让人拍照。媒体上流传的为数极少的几张照片均是偷拍而成。

这么一位幽眇莫测、千金难谋一面的人物,我却有幸曾对他进行了一次家访,而这种千载难逢的珍贵机遇,于初来德国的我,却是倥侗颛蒙。

自1985年起,随着改革开放步伐的加快,中国的外事交流日益加深,我们跟西德的文学活动在三个层面同时铺开。有两国政府间每年不少于一次的对等互访、有中国作协跟西德联邦州的单项访问计划及德方私人出资邀请,我每年频繁地穿梭在中国与西欧国家之间,尤其是对四个德语国家的反复访问,有机会结交了众多德国文友、作家,包括屈指可数的大作家。只要我们有安排,都能如愿与他们见面,包括那两位诺奖作家。如棱茨、洛德曼、肯珀夫斯基等德语界一流作家,均不存在跟他们约见的困难。

按常情,作家无论是否出名,都会乐意接受采访,以宣传自己,扩大影响,提升知名度。然而这位寓居慕尼黑的聚斯金德却是例外中的例外。

1988年10月,结束了中国作家团对汉堡“中国文化周”的访问,参加完毕法兰克福书展,我把作家团送达西柏林,将团长签字的财务清单连同余剩的外汇现金委托张洁带回国,将团归程安排妥当并送上飞机,把老作家邓友梅单独办好去美国的登机手续,自己却破天荒地头一回单独留在了德国,开始了我的学者访问。

那个年代西德盛行发放奖学金,不但政府官方有机构提供,如德国学术交流中心、洪堡基金会、赛德尔基金会等,各党派的奖学金更是枚不胜数,像阿登纳、艾伯特、诺曼等基金会都是人尽皆知的,平常名不见经传的加起来可谓多如牛毛。

是时无论哪位中国文化人或学者,只要对中、德文化、文学交流有所贡献的,即不失为一种申请奖学金的资格,谁要是翻译了德语书籍,希望拿奖学金来德作文化访问,就可以名正言顺地向有关基金会提出申请;有了译著付梓的一般都会同意。日耳曼这民族较有文化素质,且傲劲儿十足,施舍心强,特别顾及自己的面子,作出拒绝也怕对方难堪,理由基本充足通常不会说“不”。

我们当时的国情根本不可能自费出国留学,大学生毕业月薪,到德国还不够吃一顿饭。要么利用国家名额,作为公派生出国留学,否则只能靠自己疏通关系得到自费留学机会。这些自己联系来的奖学金,不同于公派,被称作自费留学生。

有谁已到德国,只要获得大学攻博资格,争取到奖学金便是易如反掌。德国人认为,你能读博,即是人才,尤其八十年代的中国国情,他们认定你对两国间文化交流将会作出贡献。

尤其重要的是博导的一封举荐信,既然有教授出面担保,他们就深信不疑。德国是个讲究权威的国家,权威可以一言九鼎,而且德国人非常相信自己人的话。论文有博导推崇,在申请时,只要了解某政党宗旨,写进自己的某些独特见解,如此,几年的读博奖学金就十拿九稳了。

见面礼是心仪已久的《香水》

八十年代在德国很少能见到中国人,只要会德语,就给人印象深刻。那年慕尼黑汉泽尔出版社出了张洁、王蒙、张抗抗众多作家作品,所以我们的新书发布会、作品朗诵会特别频繁,我也有了较多亮相的机会,从而结识了众多文化友人。

中国的外语教学水平数世界第一,尤其像北外的口语。通常,一个德国汉学家碰上中国的日耳曼学者,彼此一般不会说中文,都用德语交流,这是因为我们的德语好过他们的中文。第一次上台翻译,慕尼黑文化部长为我们的德语仅仅是在国内所学而极为诧异。被他们赏识后,他们就会主动提供奖学金,并说明自己奖学金的各种优越性,像是怕我们对他们的奖学金提不起兴致。

其实那年秋我已收到邀请,但我非常热爱自己的工作,当时正干得不亦乐乎。现在看来没有马上应邀是对的,不然就沒有了接下去多年对外文学交流的美好回忆。

当时不仅出访频繁,国内外事活动也日日不断。外联部干部工作至上,没有上下班时间,有作家团到访,上班就是没日没夜。而且跟德国使馆及文化机构往来甚密。德国驻京艾伯特基金会跟我们的文学合作尤甚,常常通过他们,推荐我们作家出访,所以他们急需中文教员。经海顿参赞引见,我认识了基金会负责人,于是出入秀水街外交公寓成了日常。032BA245-D028-4DA2-A536-F4FF14202739

德国《南德意志报》常派驻京记者达尔先生同在秀水街。此人曾留学中国台湾,老婆是台湾人,后携家来京,负责给《南报》写文艺、文学专栏。一次外事活动我们得机相识。

平日出入外交公寓能跟达尔记者打个照面。但总匆匆不得攀聊。那次招待会上他主动出击。我知情他搞新闻,是有备而来。他要文化方面的消息,有内部未见报的更好。报人搞消息是常事,然牵扯到外事,性质就会变化。“内外有别”“外事无小事”,出了问题就是大事,捅了娄子就是大错。

外事原则先请示、后汇报。此类规定貌似麻烦,但有绝大好处。程序虽多,但可免除承担责任。既然由领导定夺,责任也在领导。当时外事规定,来约谈,一律先请示。

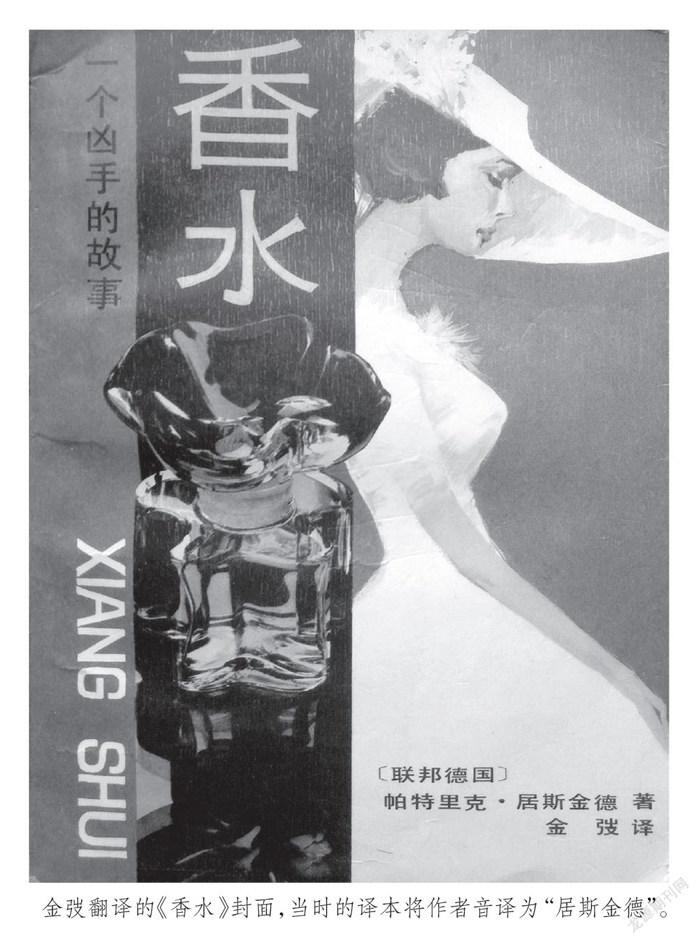

达尔先生约我在北京饭店喝咖啡。让我喜出望外的是,他带来了《香水》这本我心仪已久的小说作为见面礼。在德国《明星》《南报》《明镜》报刊上,尽管小说一直雄踞畅销书榜首,文学评论铺天盖地,但就弄不到书。这回书一到手,通宵达旦读完,第二天电话联系中国文联出版公司后,就马不停蹄译开了。

小说《香水》的翻译我是一边上班一边完成的,历时六个月。当时在外联部的工作称心如意,我们一年的外事任务,半年属交流旺季,余下的半年,除工作上做些休整,清闲时,上班时间也可以搞自己的文学翻译。那时家家住房条件极差,一间房连孩子带阿姨要住四人,写作及翻译要到半夜十二点开始。为抓紧时间就夜住办公室,睡椅子,到最后定稿需要突击更是如此。那时我们班上干私活部里领导不反对。是时赶上政策放宽,加之领导也是文革过来的中年干部,都是外语专业,对年轻干部极为包涵,而且还提倡搞些文学翻译,以提高专业水平。那阵子“文人下海”为时尚,第二职业很流行,不坐班的抓紧时间撈外快,作家弃文从商,无产者赤贫本色始遭耻笑。那是改革开放之初文艺界第一段春风得意的黄金年。

开启学者访问到慕尼黑后,我住文化部基金会,白天大学听课,晚上有诸多的文化活动。一次新书发布会上,通过文化部长的介绍,我认识了巴伐利亚电视台台长,一位很慈祥的长者。

这位老人非常欣赏中国知识分子,当他听人介绍我翻译了《香水》,又是巴州文化部的客人,当即跟我敲定,明天上午在电视台见面,说要帮我两个忙。

午餐见面时老人说,一是安排我录制一个文学节目,阐述德中文学交流,谈谈翻译《香水》的心得,那是我生平第一次进主播室,而且是外国电视台。也就是半个钟头的录制,剪辑后充其量是十分钟的节目,但他事后开的稿费单大方得让人吃惊。这就是典型的德国人,只要他们看得上眼,因手中有权,他们就会异常的慷慨豪爽。

八十年代的西德是战后富得流油的国家,她能出钱打那次海湾战争、免去苏联几千亿的国债,以一比一的兑换率买下东德一个国家,黄金储存在美国多得连自己都忘了数。我们留学生说西德满地都是马克不会为过。官员们的施舍是家常便饭。我跟文化部的人交往多了,因不间断的文化晚会,彼此混得很熟,他们说话也不把我当外人,向我透露,基金会每年的重要任务是要把本年度的奖学金全部用光,最好是用得还不够,需要追加一些。如果奖学金没发完,上级部门只会认为一是工作没有做到家,任务没有圆满完成,这对年度的总结报告是个负面参照;二是因为此年度经费花不完,明年预算只会有减无增。所以他们在批复奖学金时,只要理由基本符合要求,就会欣然解囊。

二是电视台长要把我引见给《香水》作者聚斯金德,因为他是他的好朋友,我是他的译者。说起当年能抢先将小说迻译出版,不能忘记那位达尔记者。

《香水》作者家住慕尼黑市中心,就在我们留学生再熟悉不过的“福楼”斜对面,那里是我们学生会一年几度的活动场所。聚斯金德四十开外还是独身。他能同意我对他家访,是电视台长的面子,否则我无疑将被拒之门外。那是百年不遇的机缘,而对这种千载难逢的好事我当时是一无所知。后来读到大量媒体报道,才知道他是素来推扅杜客,深居简出,是异常的不合群,从不见人。那时他刚崭露头角,多少显得羽翼未丰,后来因此书连年占据畅销书榜首不衰,他行情大涨。我能采访他,真是三生有幸。

我是那天下午去的他家,他住一个简单两居室,房间狭窄,客厅的一面还是斜顶房。室内没有位置放壁柜,他利用公寓楼楼梯拐角的壁柜当书柜,临别赠书时他还带我下了半层楼梯参观了他的书柜。他狭窄的客厅,这里也是他的书房,这种拥挤的生活环境不由让我想起张洁跟老孙新婚后的小家,也是这么拥挤不堪。或许狭窄的空间对人灵魂的净化、思想的明锐、观点的犀利会有好处。三维空间不影响思维的放达、心胸的宽广,抑或更能写出好作品!

从表面上看,他对我的接待是热情而又平淡。说热情,是一种古典式的热情,与《香水》小说的情节颇吻合,也是十八世纪的老派风格。他家住二楼,我在楼下大门按了门铃,他没有像通常的德国人那样按了自动开门钮,让我独自上楼,而是亲自跑下楼来为我开门、握手,表示热情欢迎。缓步上楼时,他简单介绍了这座楼的背景与历史;踏上楼梯,还巧遇了是时德国最著名的一对电视演员夫妇,他不无骄傲地称我是他的译者。我感到他为自己的小说以遥远的东方文字付梓而新奇和好奇。中国的古老文明在欧洲妇孺皆知,然这古老文字能跟自己的作品挂上钩,不訾为绝无仅有。我的访问,本来我想称“访谈”,后又一想,他几乎什么都没谈,在他家整个交流过程中他讲的话不过百来个字。然而德国人不会失去原则性,最关键讲原则的几个字他却没有忘掉,我后文会提到。

说他的接待平淡,是因为他的招待连一杯白开水也没有,这是一种表示不欢迎的态度,起码在暗示不希望客人下次再来。这种平淡并非冲我而来,而是他的性格使然。他不想任何人来访,不愿接受任何采访,对谁都一样。对他的性格,我在慕尼黑生活多年后才有了完整的了解。

关于他的性格与习性的传言,在往后的三十年中,我只有道听途说的道听途说。我在慕尼黑经营酒楼二十二年,熟客、老客无数,谁都知道我翻译过他的书。所以在客人中,有谁得悉有关他的点滴新闻,来吃饭时都会主动跟我提起。尽管如此,在二十二年的时间里我只收集了两三种“道听途说”。032BA245-D028-4DA2-A536-F4FF14202739

一是客人听聚斯金德以前的中学同学说他的怪习惯,说的是在校期间上每堂课都要报到签字,其他同学签名都是简单且又快捷,像是画个记号,而唯独他不然,他每次都要认真、完整地签下他的姓名,要工整、清晰地书写,让每个认字的人都必须能读懂。加上他的姓名又特别的长,用的是传统的教会名字,由四个单词组成,加起来有二十几将近三十个字母,每个字母他都要一笔一画地认真地写,而且不是弯着身子画个押了事,他还必须得坐下来写。每次上课签名报到,其他同学一秒钟能完成的事,他要写上半分多钟。到了学生蜂拥进教室,轮到他签字时,每次他身后会排起长队。他这种“认真态度”,老师从来不予评论,更不会提出批评,不管别人有多抱怨,他一如既往地我行我素,言称,这是他的权利。这种怪癖不仅符合了德国人典型的死板,老师不加干涉也践行了德国人的讲原则。我想作者若不具备这种精神与质地,他也无法在小说里将各种气味做到精细地分门别类。我们说,作品是作家灵魂的写照,聚斯金德不正是一例佐证?!

二是他下餐馆就只爱吃意大利餐。在我酒楼拐个弯处有一家他唯一去的意大利餐楼。听客人说他去那里用餐,我还专程走访了业主,当然他知道我也是业主,老板间打交道都比较客气礼貌。我听老板详细介绍了他:他每次来都会选择生意的空当,到了下午三点忙劲过后他来了。他入座后会要求老板把旁边的餐桌放上预订牌,以免别人靠近他,据说每次出门还要装扮一番。当然他消费不菲。到了生意忙起来不得不用那些餐桌时,他便起身离席。

三是他话说得最多的是跟他孩子的老师。听说他后来结婚生子,去开家长会,他会向老师提无数的问题,什么问题都问得很细。他向人提问和他对别人提问的回答形成天壤之别。看来聚斯金德是个认真的父亲,跟他当年学生时代签名时一样的认真!

那次家访他,因我刚出国不久,跟本单位的机关刊物《文艺报》还挺熟稔,他们也曾时常来办公室要材料,于是我想写一篇采访录。家访时,我把译作送给了作者,他回赠了他的作品,并留下签名。因考虑到采访稿可能会需要一张作者的照片,于是我把三角架也背去了。然而,他就死活不让拍。后来我得知,有关他的照片,除了偷拍,他从来没让人拍过一张照片。他的个性、他的执着,还有他的坚持原则,让我非但没能得到一张照片,连起初设想好的访谈录也化之乌有。然而我能进入他的寓所,不仅是百年难遇,更能说千载一时,能这么近距离地接触他、跟他对话,我在慕尼黑生活了三十三年还从未听说过有别的哪位记者有这等机会。我怎能不暗自庆幸呢!

几多花絮无以忘怀

那次家访《香水》作者,几多花絮让我至今难以忘怀:

一是初来乍到德国,我曾跟博导去中餐厅吃饭,我们谈及我翻译的《香水》,不经意被邻桌的一位德国作家听到便攀聊起来。他是时任捷克作家总统瓦·哈维尔的挚友,也是《香水》作者聚斯金德的莫逆,瘦高个儿,老烟枪一个,那时德国尚未室内禁烟。一听说我翻译过《香水》,他马上起身向我鞠躬,表示敬意。

无巧不成书。后来我有了自己的酒楼,一次他携文友来我店吃饭,被我一眼认出。他说自己跟聚斯金德一直过往甚密,还向他提及见到了《香水》的译者。这一回我向他展示了我《香水》的中译本,并当即请他转达我对作者的邀请。虽然时光过去了十年,我深信不疑作者对我那次采访一定记忆犹新。然而,月转星移二十载,他一直杳如黄鹤。

二是1989年春,联合国教科文组织在德国“欧洲翻译中心”举办国际翻译研讨会,我作为中方代表出席。来自世界各地的二十六国与会者中,有十八人翻译了《香水》,我们十八名《香水》译者,还特地举行了一次翻译《香水》的专题讨论会。

三是2005年盛夏的一个晚上,天气异常炎热,客人们都去了啤酒公园,我百无聊赖地看着报,进来一个二十上下美艳绝伦的金发姑娘,要买两瓶啤酒带走,我们自然而然地攀谈起来。

我问她:我怎么没见过你,这一带的客人我都认得。她说她在我们那栋楼里,就在我们餐厅花园侧面的楼上临时借了一个房子。她不是慕尼黑人,这次从外地来是为了当配角拍电影《香水》。

我说我没听错吧!是聚斯金德的小说《香水》?她说正是。我说:“你今天来买啤酒是来对了,这部长篇小说就是我给翻成了中文,我还采访过作者本人。”她看了我的《香水》中译本,觉得实在太不可思议了,决定留在店里喝她的啤酒,要跟我聊下去。

她是一个乡下姑娘,家住科隆附近的一个小村庄,慕尼黑这样的大城市她还是第一次来,文理高中还没毕业,仍住父母家,她叫戴爱娜(Diana),她给我留下了手机号和父母家的电话,她的纸条我一直收存至今。

喝完啤酒的第二天晚上戴爱娜又来了,但她这次不是来买啤酒的,她要拿二十欧元买走我《香水》的中文譯本,是电影《香水》的导演艾辛格(Eichinger)让她来的。

几年后,我从电影杂志和报纸上得悉,她成了德国的大明星、电视连续剧《医生日记》的主角,红极一时,被誉为德国有史以来最性感的女演员,一直杀进了好莱坞。我去电话,向她祝贺事业上取得的非凡成功。她说,那天晚上一起喝啤酒,她仍历历在目,而且依然非常愉快地回忆起在慕尼黑的邂逅。

世界是那么之小,人生又是那么奇妙:我在1986年于北京巧遇记者达尔,意外得到《香水》一书,接着因德方奖学金来到慕尼黑,一住就是三十三年;由于翻译了《香水》,被引见与作者认识并采访了他;与教授在中餐厅吃饭又巧遇作者的挚友;戴爱娜姑娘又是百年不遇地碰巧借住在我们楼里;来买啤酒从而得知了我是《香水》译者;而我的译本又被《香水》的导演艾辛格买走,他可是德国的第一大导演,除了过世的法斯宾德(Fassbinder),德国至今空前绝后。这么多无数个巧合加巧合,难道都只是巧合,不是“缘分”?让人百思不解!

聚斯金德少言寡语,惜字如金,但他曾经的两句话让我始终难忘。既然他不会多说一句没必要的话,甚至一个没必要的字,那么他说了,这两句话必定有不同寻常的道理。

第一句:当我把我的译本送给他时,他道完“谢谢”便说:“您可以联系瑞士出版社。”这句前不着村后不着店的插话,让我苦思冥想了十三年,直到2001年中国加入世贸组织,我才茅塞顿开,才恍然大悟他让我接洽瑞士Diogenes出版社的用意,那是因为版权。

当然,就如1980年代我们对西方版权问题一无所知那样,聚斯金德对中国当时的国情也是“孤陋寡闻”。他无从知道,作为“世贸组织”之外的中国,跟版权国之间不存在对等的制约,就像一九八五年慕尼黑汉泽尔出版社出了再多的中国书,也没必要支付一分钱的版权费一样。

第二句:在我的翻译过程中,始终为小说离奇的情节、超越常人的想象力而愕然,也是译著付梓印行后不少读者向我提出的困惑:“作者何来这样的创作念头?”我将这一问题直陈于他,我期待的是如同提问其他作家那样,将是一长篇滔滔而论。没想到他的回答竟是:“也许当时我还年轻。”

如此一句“也许当时我还年轻”,跟问他何来小说的创意,这问答之间的逻辑性和有机关联,想来让人莫衷一是。这种离奇抑或正是其“物以稀为贵”的价值所在。他的小说出了名,多少导演想拍成电影,多少经纪人想跟他交易版权转让,然而他三缄其口,坚如磐石,沉默二十年,直到2005年才同意出让《香水》版权,并为此得到了两千万欧元的版权费!032BA245-D028-4DA2-A536-F4FF14202739