近代日本对四川经济侵略的代表

黄攀为

摘 要:20世纪伊始,日本人在重庆组建了近代日本第一家在川贸易商行——新利洋行。新利洋行曾长期以重庆为基地,从事四川商品原料的输出和日货的倾销活动,尤以猪鬃等山货土产为特色,其出张所遍布四川各地。此外,新利的关联企业也依靠日资的投入,利用四川当地的原料、劳动力制造商品,拓展市场。然而,深究新利洋行的背景,新利却并非一家普通的外国洋行,其内部的日方成员与当时的日本谍报、航运势力均存在密切关系。就其实质而言,新利洋行就是一个集谍报、航运、商业势力为一体的代表近代日本在川实施经济侵略的重要工具。

关键词:近代日本;日租界;新利洋行;宫坂九郎

1901年9月24日,日本驻重庆领事山崎桂与川东道宝棻签订《重庆日本商民专界约书》,其中规定“重庆府城朝天门外南岸王家沱,设立日本专管租界。”[1]日本成为第一个在四川取得租界利权的帝国主义国家。重庆日租界设立后,整体规模其实并不大,主要依靠日本新利洋行的存在维持租界的基本面貌。当时租界内的全部建筑都与新利洋行有着直接或间接的关系。[2]新利洋行实际上成为了重庆日租界内的主干核心。

一、新利洋行的成立

1.洋行的组建

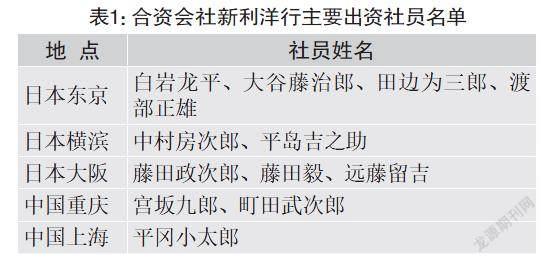

1906年,在川日本人宫坂九郎、远藤留吉等人借助重庆日租界之便,以资本金两万元,匿名组建了新利洋行,主要从事四川白猪鬃、牛腊、棕榈等产品的出口和火柴原料的进口业务。1911年辛亥革命爆发,新利洋行因局势休业半年。1912年6月1日,新利又以资本金十万元,成立合资会社,总店设在日本大阪,并登记注册了重庆支店。[3]当时主要的日本股东如下表所示:

可見,新利洋行的日本股东数量并不少,而且个别参与合资重组的成员还是当时日清汽船株式会社的高层。1914年第一次世界大战爆发,受商品市价影响,新利洋行损失较大。日本政府遂提出让当时的台湾银行为其提供救济;[4]同时,新利的股东也纷纷施以援手,仅一年半的时间,亏损问题就得到解决。至1919年11月,合资会社新利洋行进行了组织变更,组建株式会社新利洋行,资本金为一百万元。[5]新利的资本和规模也进一步扩大。

2.出张所的分布

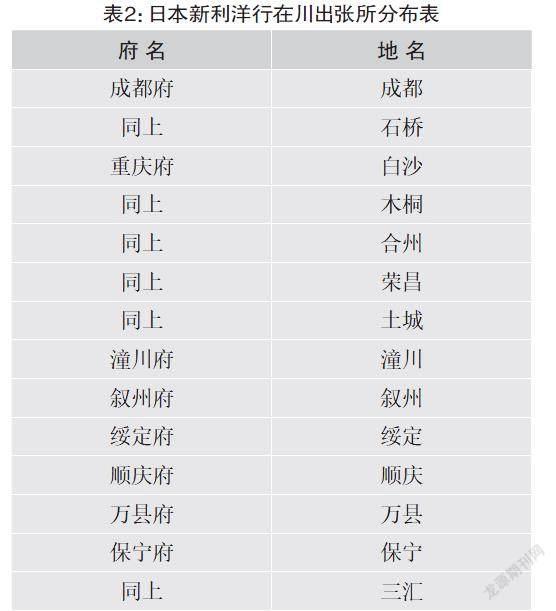

出张所的设立进一步使新利洋行的触角触及四川各重要城市。有关新利洋行当时在川出张所的分布情况,具体见下表:

可见,新利洋行的出张所在重庆府开设的数量最多,且集中分布于川东和川北。除川东的重庆府、万县府和川北的保宁府、顺庆府等地外,川西的成都府、川南的叙州府也都设立了新利的出张所。可以说,新利洋行在川的业务覆盖区域较为集中,且基本分布于整个四川地区。

二、新利洋行在川的经营商品及关联企业

1.主要经营商品

新利洋行在川的商品经营具有很明显的经济侵略特征。第一,新利不断获取四川的原料商品,其输出品主要以原料为主,包括“黑白猪鬃、棕榈、羊皮、牛皮、麂皮、生丝、山丝、屑物、牛油、木油、桐油、白黄漆蜡、青麻、人毛、羊毛、大黄、小麦、菜种、五倍子”[6]等;第二,新利积极在川倾销日货,其输入品主要以日本出口的制成品为主,包括“棉丝、型钢、麦酒、饮料水、黄磷及其他火柴原料”[7]等。这种输出原料,运入成品的做法在当时就是帝国主义国家对外经济扩张的一种普遍手段。

从上述提到的新利洋行经营的商品种类不难看出,当时的四川山货业是其经营的一个重头,新利甚至还曾一度控制四川一些地区的山货土产市场,“如成都一带的羊皮、羊毛和荣昌、隆昌的白猪鬃,完全为新利独家经营”[8]。而猪鬃又是其经营重头中的一大特色,新利洋行曾在重庆开设猪鬃洗房与英商展开竞争。“新利的洗房,最多时为数近千人。”[9]这也使得猪鬃在其商品交易中的占比较高,如1913—1914年,新利洋行在川的进出口交易额为4105,000元,而猪鬃出口额就达到了400,000元,[10]在新利经营的众多商品中占了近一成的比重。下表为这期间输入日本主要商品的交易额:

可见,在新利洋行由四川输入日本的商品交易额中,白猪鬃的占比非常之大,交易额占到了日本方向出口总额的近四成。不仅如此,在1917—1919年间新利洋行每年度的重要出口商品中,猪鬃都是连续上榜的商品,具体如下表所示:

除了上述主要提及的川货出口日本和进口日货的业务,川货出口欧美也是新利的业务范畴。当时新利就曾将包括黑猪鬃、牛羊皮、生丝、麻、五倍子等商品由四川输往欧美国家。[11]

2.主要关联企业

新利洋行在四川的关联企业主要包括有邻公司、又新丝厂、信孚洋行、汇通钱庄、又来馆五家企业。他们是当时日本在川资本输出的产物,涉足领域涵盖贸易、制造、金融、餐饮等,不仅以实业居多,而且小有规模。

在一定程度上,有邻公司是新利洋行的前身。公司代表一直都是宫坂九郎,即新利的创办人。[12]公司于1902年7月正式成立。当时的日本驻重庆领事馆武官江户川辰三和长期在华从事航运业的白岩龙平都给予了其直接和间接的援助。[13]它也是自1896—1905年间日本在中国最早建立的几家中日合办企业之一。[14]有邻公司在重庆经营十余年,主要从事火柴生产,在当时的四川堪称一流。

又新丝厂是新利的宫坂九郎以资本金6万两,计划由中日合办的制丝工厂,1915年3月正式设立,中日投资人各出资一半。出资方当中,中国股东包括陈瑶章、游仕?、董炳全、王稷福、周芝林等人;日本方面包括宫坂九郎、荒川恢次、若林常右郎、中川正雄、伊东五郎兵卫五人。[15]由于日本方面出资不断增加,该厂名为“中日合资”,而实际最大的股东却是日商。[16]又新丝厂的原料和劳动力直接从四川获取,缫丝技术则完全采用当时日本的技术,还“按照日本规格打包装箱,运至上海销售,不仅得到向洋行预售期货先付订金的便利,而且较川省其他丝厂的产品每关担要多卖五十多两”[17]。这对当时四川本土制丝业的发展无疑是一种严重阻碍。19A61917-7C37-4B20-B2C7-29EBAD786750

信孚洋行最初依靠新利洋行的后援而设立,以解决当时日本杂货的输入销售问题,也属中日合办;中方代表为夏鹤清。1918年9月,该洋行依照当时日本驻重庆领事馆的安排,以领事馆商品陈列所[18]为驻地。同年10月,宫坂九郎与重庆一些本地钱庄老板合资成立了新式的汇通钱庄,并且有日本相关银行作为后援;当时的台湾银行就给予过种种援助。[19]

又来馆也是以新利洋行为后援,由宫坂九郎策划,于1920年4月设立的。其主营住宿和餐饮业,以方便当时往来于重庆的日本客商。[20]然而,又来馆却是一个彻头彻尾的日本谍报机构,馆主加藤及店员经常利用与来往顾客接触的机会搜集相关重要情报。[21]

三、新利洋行的性质

总体来看,新利洋行绝不仅仅是一家普通的日本商人在川倾销商品、掠夺原料的商行,其背后的复杂程度非同一般。

一方面,从创办人身份背景来看,新利的创办人并非单纯的日本商人,他们与当时日本的谍报势力存在一定关联。最初的创办人宫坂九郎与远藤留吉二人均为清末汉口乐善堂创始人荒尾精的门生。[22]汉口乐善堂是清末日本在华的重要谍报机构,而创始人荒尾精则是日本明治维新后鼓吹和实践“大陆政策”的主要代表之一。他在中国先后创办了汉口乐善堂和日清贸易研究所等谍报机构。其成员利用身份掩护,在华进行大量实地调查,搜集中国各方面的情报,为当时的日本政府和参谋本部制定侵略计划提供参考。[23]宫坂与远藤二人还曾直接向时任日本外务大臣的内田康哉提交过书面陈情,内容涉及有关新利洋行的相关情况。[24]此外,前文提及的谍报机构“又来馆”又是宫坂策划成立,以新利作为后援。由此,新利洋行的创办人既和日本间谍头目是师生关系,又与日本政府高层存在直接书信往来,甚至还直接策划了日本驻重庆谍报机构的成立。照此看来,新利洋行绝非普通的盈利性外国商行,它与当时的日本谍报势力有着一层密不可分的关系。

另一方面,新利洋行管理层和股东中的部分成员与日清汽船株式会社也存在特殊关系。日清汽船株式会社是二战前日本在华航运企业的重要代表,也是肩负着日本政府“国策使命”的国策会社之一,长期以来受到日本政府方面的资助。“日清公司实质上就是日本对华经济侵略的一个重要工具。”[25]新利洋行最早的发起人之一,后任新利顾问的白岩龙平正是日清汽船株式会社的专务董事。此外,新利的股东田边为三郎、大谷藤治郎也分别是日清汽船株式会社的监事会成员和总务主管。[26]他们均属日清公司内部高层;特别是白岩龙平,其早年就在上海活动,曾创办大东汽船株式会社(原大东新利洋行),是日本在华航运界的资深人物。一战爆发时,他曾专门致信时任日本外务大臣加藤高明,称赞新利是日本在中国四川地区唯一的开拓者,并希望获取援助以补救新利洋行所受损失。[27]新利洋行拥有日本在华航运界的头面人物作为后盾,其背景复杂而神秘。

综上所述,新利洋行是近代日本在川组建最早的洋行,其规模实力与经营业务于当时的在川洋行当中都是较为庞大的一个,事实上维持着当时重庆日租界的门面。除此之外,其背景也较为复杂和深厚。它不仅与近代日本在华谍报、航运势力存在密切联系,甚至还能看到当时日本政府的影子。可以说,新利洋行活跃于当时帝国主义对四川等中国腹地经济掠夺的大背景之下,其實就是一个集谍报、航运、商业势力为一体的代表近代日本在川实施经济侵略的重要工具。

注释:

[1]王铁崖:《中外旧约章汇编》(第2册),三联书店1959年版第1页。

[2][4][5][6][7][13][15][19][20][24]白岩龍平,遠藤留吉,宫坂九郎:《新利洋行及関係事項調查書》(1920年6月24日),日本アジア歴史資料センター(JACAR),Ref.B10074093400。

[3]台湾银行指日本侵占中国台湾时期,由日本在台湾地区设立的特许殖民地银行。其于1899年在台北设立,旨在控制当时台湾地区的经济,操纵其与中国大陆及南亚各国的贸易。

[8][9]杨灿雪,杨质彬等:《洋行垄断下的重庆山货业》,《重庆工商史料》(第1辑),重庆出版社1982年版,第593页。

[10][11][22][27]白岩龍平:《在重慶新利洋行救急方ニ付陳情》(1916年6月30日),日本アジア歴史資料センター(JACAR),Ref.B11090051300。

[12][14]张雁深:《日本利用所谓“合办事业”侵华的历史》,三联书店1958年版,第26—27页。

[16]黄淑君,王世祥:《重庆王家沱日本租界始末》,《西南师范大学学报》1989年第3期。

[17]温少鹤:《回顾重庆生丝业》,《重庆工商史料选辑》(第3辑),出版社及时间不详,第64页。

[18]商品陈列所实质就是一种百货商店,日本设立它的目的主要是为展出和倾销各类进出口商品。

[21]王德昱:《不能忘却的记忆——1901—1937年重庆日本租界剖析》,《文史杂志》2001年第4期。

[23]周德喜:《荒尾精的在华情报活动》,《日本研究论集》2005年,第255页。

[25]郑忠,仇松杏:《“国策会社”日清公司论析(1907—1939)》,《南京师范大学学报(社会科学版)》2009年第2期。

[26]淺居誠一:《日清汽船株式會社三十年史及追補》,日清汽船株式会社,1941年,第327—331页。

作者:山东师范大学历史文化学院世界史硕士研究生19A61917-7C37-4B20-B2C7-29EBAD786750