能源转型新形势下对我国能源安全问题的思考

刘潇潇,王 盼,丁宣升,刘红光,马 莉

(中国石化集团经济技术研究院有限公司,北京 100029)

能源安全是国家安全的重要组成部分。以往,能源安全主要聚焦供应安全、价格稳定等方面,而随着时代形势的变化,能源系统需要满足更为复杂的需求,面临更为多样的挑战,能源安全的意义愈发凸显,内涵也更为丰富。当前我国宏观形势变化对能源安全提出了更高要求。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我国构建“双循环”新发展格局的关键,是实现经济的循环流转和产业的关联畅通,推动经济社会发展迈向新的台阶[1]。能源作为经济社会发展的重要支撑,必须保证充足、可靠、价格合理的供应,确保内循环运转良好,应对当今日益复杂的国际发展环境。此外,加速推进的能源转型拓展了能源安全的外延。我国已向世界庄严承诺了“双碳”目标——力争2030年实现碳达峰、努力争取2060年实现碳中和。目前我国一次能源仍以高碳的煤炭为主体,整个能源体系需发生革命性转型以保障“双碳”目标的实现,最突出的就是可再生能源将逐步成为主体能源。然而,可再生能源特别是风电和光伏发电的发展现实不容乐观——供应波动和扰动多、能量储存和运输难、应用范围仍较小、成本较高且价格波动大,未来我国能源供应体系将面对一系列新考验,能源安全将需纳入更多考虑维度。

本研究认为,在构建“双循环”新发展格局、推动实现“双碳”目标的过程中,我国产业结构、社会形态、居民消费等领域发生深刻变化,将使得能源安全的议题从保障数量、来源等较为静态的供应维度,拓展到更动态、更宽广、更系统的领域。油气供应安全和海外油气进口安全等传统能源安全议题不可忽视,而新增的能源安全议题,包括能源体系运行安全、价格波动触发经济风险等,都将成为值得前瞻关注、筹谋应对的重大问题。

1 油气供应安全仍是能源安全的核心关键

在“双碳”目标约束下,尽管从长期看,石油和天然气的潜在需求会在一定程度受到压制,但是化工用油需求持续增长,天然气日益发挥过渡能源作用,这些仍将有力支撑油气需求基本盘,油气对外依存度将难回低位。与此同时,在“双循环”新发展格局下,稳固产业链和化解外在风险的要求都将加码,这决定了油气供应安全仍然是保障国家能源安全和经济安全最核心、最关键的“命门”。

1.1 原油对外依存度长期维持在70%以上高风险区间,应持续关注原油供应安全

从供需角度看,尽管在政策、市场和技术的多重作用下,新能源汽车渗透率持续攀升,使得交通部门用油需求从“十五五”起进入下行区间,但是化工部门正在迅速成长为原油消费主力,“十四五”年均增速将超过10%,化工用油需求的增长将在很大程度上对冲交通用油减量。预计2030年前后,我国原油需求量将增至接近8亿吨的峰值,随后步入下行区间,2040年后降幅扩大,到2060年降至2亿多吨的水平。而供给端受资源禀赋差、自然递减高、产能新建慢等因素影响,国内油田勉力增储上产方能守住2亿吨安全底线(见图1)。综合来看,到2030年,我国原油供应缺口仍将超过6.0亿吨,对外依存度在70%以上;直到2050年,原油供应缺口降至约1.5亿吨,但对外依存度仍接近60%[2]。

图1 我国原油供需预测

从产业角度看,能源化工是国民经济系统的支柱型产业,预计我国炼油产能将在2025年前后达到10亿吨/年的峰值。为保障产业自身健康发展,也为确保下游产业链安全稳固,我国能源化工产业规模不会迅速萎缩,而是将通过“减油增化”等举措优化产品结构,化解过剩产能,维持产业整体稳定。预计我国原油加工总量将长期维持在约7亿吨的较高水平,原油供应安全领域仍然面临较大压力。

从地缘政治角度看,近年来我国地缘政治风险明显提升,基于国家总体安全和战略行动需要的能源安全问题重要性、紧迫性将上升到新高度,原油供应渠道的是否畅通、储备能力是否充足,都关系到国家总体安全需要的全局和基础。尽管我国原油进口已经实现了较高程度的多元化,储备能力建设也已经取得长足进步,但是与特殊时期的需要相比仍然存在较大差距,关键时期风险的爆发将会对我国的经济发展、工业生产、人民生活和社会稳定产生重大破坏。

1.2 天然气需求阶段性爆发式增长叠加我国天然气消费特有属性,应特别关注天然气供应安全

在碳中和与“双循环”双重作用下,工业替煤、城燃覆盖、发电调峰等因素将驱动天然气需求出现阶段性爆发式增长。预计我国天然气消费将于2040年达峰,峰值消费量6 400多亿m3,约为当前的2倍,对外依存度长期接近50%。达峰后,在高比例可再生能源电力系统中的调峰需求支撑下,天然气需求绝对规模仍将维持高位,预计2060年需求量约4 200亿m3(见图2)[2]。

图2 我国天然气供需预测

与此同时,我国天然气存储和消费的特殊性,决定了天然气稳定安全供应难度在当前发展阶段下、在一定程度上比石油更甚,然而,各界对于天然气供应安全的关注程度并没有提升至与此相称的地位,甚至远为不足。其一,天然气相较于其他能源品种具有更强的民生属性。目前40%的消费量出自城燃部门,满足近5亿居民日常生活需要及与民生息息相关的服务业需求,到2030年和2040年,民用气量预计将分别增至约780亿m3和890亿m3,这使得天然气保供责任和压力倍增。其二,天然气供应高度依赖基础设施。天然气供应安全需要相当规模的储气量作为缓冲,西方发达国家储气能力约占天然气年消费量的12.0%~15.0%,我国目前仅为4.8%,这在很大程度上放大了稳定供应风险系数。其三,天然气价格波动性较大,极易受气温、地缘政治事件、突发性供应问题、船运等因素的影响。剖析原因,从供需基本面看,天然气消费存在显著季节性特征,淡旺季消费需求差别大;从贸易角度看,国际天然气贸易以中长期合约为主,LNG短现货市场规模较小,这是由于天然气出口和进口项目投资额巨大,长期合约更有利于保障投资回报;从定价机制看,与已有百年历史高度成熟的原油市场不同,天然气市场发展历史短,全球性市场更是近些年才加快形成,国际天然气贸易定价以挂钩油价指数为主,短现货价格仍存在明显区域性;从金融角度看,相关的期货市场和金融衍生工具尚不成熟。在当前能源转型带来的不稳定因素频现的能源系统中,天然气供应的脆弱性和安全问题日益突出。

2 海外油气进口非传统安全风险将有所升级

国际格局正在经历“裂变—重构期”,国际形势错综复杂暗潮汹涌,石油和天然气作为综合属性最强的大宗产品,除传统供应风险上升外,政治风险、金融风险、信息风险等非传统能源安全问题,在新形势下都将放大,海外资源“买得到、买得起、运得回”问题严峻性凸显,集中表现为三大风险升级。

2.1 政治风险

我国油气资源进口来源相对集中,近50%的石油来自中东,超90%的管道气来自俄罗斯—中亚,约45%的LNG来自澳大利亚(见表1)[3-4],主要资源国的局势稳定与我国能源安全息息相关。即使在绿色发展为主题的新形势下,能源问题依然是大国博弈的关键一环,油气资源国的地缘政治风险依然能够迅速向金融、贸易、工业等领域传导蔓延,威胁到我国和世界的能源安全和发展稳定。从未来供应形势看,中东仍将是最主要的石油资源供应地区,天然气来源多元化程度将显著提升,不过澳大利亚仍是重要的供应国。随着美国加紧战略收缩,中东地区陷入权力真空状态,原教旨主义、极端恐怖主义抬头,尽管上合组织正在积极吸收伊朗、卡塔尔等国,但是未来一段时期内中东政治局势仍将充满不确定性。澳大利亚作为美国的追随者,对华政策日益敌对,近期中澳两国经贸关系已然遇冷。中俄关系虽正处于历史最高水平,但毕竟关乎进口油气资源的三成之巨,在未来中美角力的大背景下,在近期俄乌冲突催化下,应高度关注俄美关系、俄欧关系动向。

表1 我国原油进口集中度变化情况

2.2 通道风险

我国能源进口高度依赖海路运输,海上进口通道安全与少数海域、海峡的安全息息相关。2020年,我国进口的约90%石油和超60%的天然气来自海上,海路运输的原油中,约70%途径印度洋和马六甲海峡,近50%还需经过霍尔木兹海峡,而这些都是风险较高的海域和海峡。随着中美博弈升级,美国在陆上收缩的同时加快海上布局,向印太地区集中投入资源,甚至纠集英国、澳大利亚结成“奥库斯”联盟,扩大其在印太地区的影响力,故印度洋海域的主要风险来源将从海盗活动转变为大国博弈。霍尔木兹海峡和马六甲海峡是进出印度洋的咽喉要道,风险隐患长期居高不下,一方面源于美国、俄罗斯等大国势力角逐,另一方面受伊朗、新加坡等地缘国家内政局势和对华政策影响,此外,即使是运河堵塞之类的意外事件,都会影响能源进口与稳定供应。

2.3 其他非传统风险

其一,国际油价和美元汇率波动导致金融风险上升。我国是最大的油气资源进口国,但尚未形成具有国际影响力的交易中心,资源定价权和人民币话语权有限,抵御金融风险的能力不足,若全球通胀形势持续加剧,我国势必在油气贸易中负担更为沉重的经济成本。其二,油气管网系统运行相关的信息安全风险上升。美国燃油管道系统遭黑客攻击事件,给能源行业运动式的智能化转型发出了警示,我国需加快攻克自主、可靠的信息通讯技术,为能源系统安全提供坚实支撑。

3 能源安全问题内涵面临持续扩容

以往对能源安全关注更多聚焦油气资源的供应安全,但在能源转型新形势下,我国能源系统将加快步入高比例可再生时代,这就使能源安全的内涵面临持续扩容,将呈现供应安全、经济安全、环境安全、运行安全并重的局面。

3.1 产业结构调整将加速能源需求侧电气化、低碳化转型

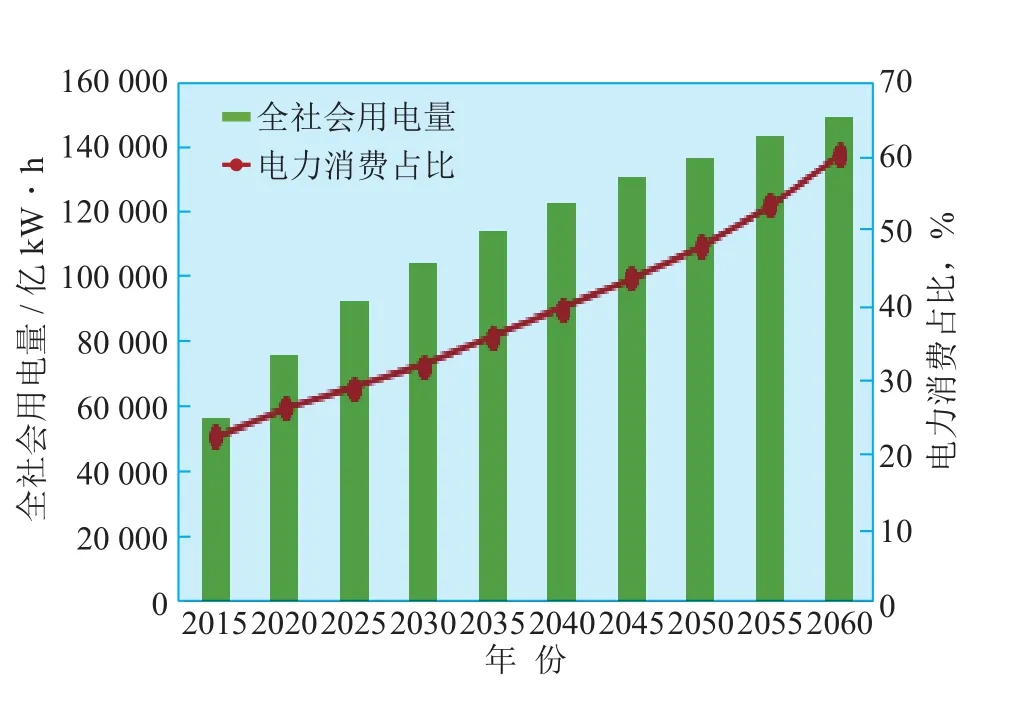

从需求侧看,近年来,采矿、冶金、化工等行业固定资产投资明显下降,这些行业不仅对能源消费拉动大,而且主要集中于化石能源的直接利用。与此同时,生产性服务业、“三新”经济、数字经济等规模显著提升,“十三五”期间,“三新”经济增加值增长了49%,数字经济规模由11万亿元增至39万亿元,这些产业的能源消费多以电力为主[5]。因此,从能源转型趋势上看,电气化、低碳化并不仅是从供给端发力促进的,需求侧的牵引作用同样关键,我国产业结构的加速调整和供给侧结构性改革的深入推进,共同促进了需求端的电气化、低碳化转型。预计2030年全社会用电量将增至10万亿kW·h,电力占终端能源消费的比重进一步升至30%以上(见图3)[6]。电力的充足稳定供应越来越成为能源安全议题的重要一环。

图3 我国电力消费及终端占比

3.2 高比例可再生电源系统使运行安全重要程度持续升级

可再生能源在我国能源消费结构中的占比不断上升,预计到2030年和2060年,可再生能源占比将分别达到17%和70%。高比例可再生能源系统,使我国能源系统特别是电力系统的主要矛盾由原来的接网矛盾转为系统稳定矛盾,集中体现在3个主要方面:一是间歇性波动性特征与调峰能力不足之间的矛盾,二是发电侧能力快速提升与外送能力不足的矛盾,三是供应地与需求地错位矛盾。这三大矛盾的集中凸显,使运行安全在能源安全体系中的重要程度不断提升,特别是能源系统正处于由化石能源为主向化石能源与可再生能源并重的过渡阶段,庞大的能源系统供给源头的变革领先,但供给调整与稳定、能源流动与输配、用户端利用等源头以下的延伸环节,涉及到大量基础设施建设、消费行为变革、系统整体协调能力提升等工作明显不足,能源系统整体较为脆弱,自然灾害、突发事件等单点风险极易触发链式反应引发系统性风险,需引起高度关注。

3.3 应高度关注能源价格上涨潜在势能对经济社会发展成本的冲击

从能源转型角度看,存在能源价格上涨的潜在势能,主要来自两方面。

一是来自现实的能源转型成本,这不仅包括在能源转型过程中对技术、基础设施、市场培育等方面的投入带来的成本,也包括环境外部成本内部化带来的成本,这些转型成本都将由经济系统共同分担。以碳排放成本为例,随着碳交易市场的发展,化石能源使用成本将会抬高,以50元/吨的碳价计算,每消费1吨煤需多负担133元碳,大约相当于动力煤价的16%(以2021年动力煤期货收盘价均价838元/吨为参考)。企业也可以通过碳捕集、利用与封存(CCUS)技术减排,或通过林业碳汇抵消,但CCUS尚不能经济性大规模推广,单是捕集环节成本就高于100元/吨,而林业碳汇能力仅1吨/年·亩,且开发门槛较高、开发周期长、开发潜力有限。

二是来自高比例可再生能源体系推动终端用能成本的增长。为确保电力系统平稳运行,需要在储能、输配电、信息化等领域投入大量资本,这些投入势必转化为终端用电成本。借鉴德国经验,居民电价随可再生发电比例显著上涨,过去15年,德国非水可再生发电比例从8%升至接近50%,期间居民电价上涨了66%,其中发电成本增长了40%、可再生能源附加税增长了7倍,德国成为欧洲和G20电价最高的国家之一[7-9]。然而,从经济发展的宏观全局看,确保能源价格稳定并控制在合理区间,降低企业运行成本,促进要素自由流动和市场活力迸发是确保产业链循环畅通、实现高质量发展、保障和提升产业国际竞争力的题中之义。因此,如何解决好能源价格上涨潜在势能与降低能源价格要求之间的矛盾,确保能源经济安全,也是能源转型新形势下保障国家能源安全需要破解的关键问题。

4 对策建议

4.1 加大油气勘探开发力度,为经济社会发展所需原料和燃料的供应稳好资源基本盘

一方面,要鼓励国内企业加大勘探开发领域投入,特别是强化页岩油气攻关,加快取得深层、复杂油气藏等高难度领域的勘探开发进展,稳固我国油气资源基础。另一方面,要用好政策红利支持企业坚持高质量、高效益开发,对老油田引导企业精细开发,扩大提高采收率技术的攻关与应用,实现老油田降本稳产;对新区块鼓励企业推进风险勘探和效益建产,实现增储上产。

4.2 保障天然气资源充足和供应稳定,为我国能源低碳转型的顺畅推进搭好桥梁

一方面,要引导国内企业做好天然气资源的统筹优化,形成适当的长约、中短约和现货结构,应对国际天然气市场的价格波动和供应商突发事件等引起的供应不足状况。另一方面,要统筹加快天然气储气库建设进度,合理发布优惠政策、鼓励引导企业建库,建立科学、精细的库容利用制度体系,发挥好天然气储气库在平抑价格波动、保障市场供应中的重要作用。

4.3 强化新型能源体系的可靠性,为我国向高比例可再生能源供应体系转型形成可靠基础

一是加强电力系统的安全稳定性。建议从系统性、全局性的角度,加快完善我国电力系统安全体系建设,强化电力供应、运输、储存、输配、突发事件应对等各个环节的安全性,提前谋划好管理、制度、技术等各方面准备,应对未来电力成为主力终端能源的新局面。

二是完善新型能源科学技术体系。随着储能、氢能、智能电网等新技术的需求不断扩大,技术的自主突破和掌握愈发成为能源系统持续安全的重要保障。建议在能源科学的基础研究和应用研究齐头并进,从国家科技投入、人才队伍培养、学科建设等多方面加强我国能源科技水平的整体提升,从根本上保障我国能源体系的安全性。

三是加快健全我国能源体系运行机制。体制机制的持续创新是化解能源转型过程中多方面矛盾的关键所在,也是从国家层面形成能源安全体系的抓手。建议加快完善电力交易市场、碳排放交易市场、能源预测预警机制、能源供应应急体系等,使我国在能源绿色转型过程中,实现能源系统安全高效运行、保障能源供应稳定可靠。