大接经针法联合小针刀治疗中风后偏瘫肩痛的临床研究

马光兴,刘 玮,戴淑青,桓 欣,孙 炜

(青岛市中医医院 青岛市海慈医院,山东 青岛 266000)

肩痛属于中风后偏瘫的一种并发症,主要临床表现为偏瘫侧肩痛,并且常伴有活动受限,在活动时疼痛可加重,可放射到手部及肘部,目前在西医上主要通过康复训练等手段治疗该病,具有一定的疗效,但是停药后病情容易反复[1-2]。在中医上该病属于“痹证”范畴,病因为中风后机体气血亏虚,致气血运行不畅、瘀血凝滞,最终导致不通则痛[3]。针灸、推拿等手段用于治疗中风后偏瘫肩痛具有较好的疗效,可一定程度上缓解患者肩痛症状[4-5]。本研究选取本院收治的中风后偏瘫肩痛患者74例,主要探讨大接经针法联合小针刀治疗中风后偏瘫肩痛的疗效。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取 2016年4月—2018 年4月本院收治的74例中风后偏瘫肩痛患者,采用随机数字表法分为两组各37例。对照组男性22例,女性15例,平均年龄(69.52±5.52)岁,肩痛病程3~25 d,平均病程(14.65±3.47)d,Brunnstrom分期:Ⅰ期14例,Ⅱ期23例。治疗组男21例,女性16例,平均年龄(69.38±5.46)岁,肩痛病程3~25 d,平均(14.79±3.55)d,Brunnstrom分期:Ⅰ期13例,Ⅱ期24例。两组一般资料具有临床可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 患者均符合偏瘫肩痛的诊断标准[6]:①中枢神经损伤致半身不遂,伴有不同程度的上肢、下肢瘫痪;②严重的肩痛,通常伴有肩关节半脱位;③疼痛由肩放射到手;④静止时无疼痛,活动时疼痛;⑤肩外旋、外展时疼痛明显加重;⑥夜间疼痛明显。

1.2.2 中医诊断标准 符合关于“经筋病”的诊断标准[7],中医症候为气血亏虚型:肢体无力、面色无华、头晕目眩、气短、爪甲色淡、心悸、懒言和易感冒。

1.3 纳入标准

①患者符合中风后偏瘫肩痛的诊断标准,患者均为单侧肢体瘫痪偏瘫;②Brunnstrom分期为Ⅰ~Ⅱ期;③均签署知情同意书。

1.4 排除标准

①合并肩周炎、肩手综合征和神经肌肉病变等疾病者;②拒绝接受针灸治疗者;③肩关节外伤史、肩关节手术史者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 入院后给予小针刀疗法,保持侧卧位,部位:三角肌起点处、喙肱韧带结合处、肩胛骨内上角、肩峰下、肱二头肌长头肌腱的附着点、冈上肌、大小圆肌区域和冈下肌部位等,采用一次性小针刀(0.40 mm×36 mm),左手按压,在肩背部定位结节或条索物,左手切压,右手施针刀,于三角肌肌腹处、肩峰下、肩胛骨内上角、喙肱韧带处和肱二头肌长头肌腱的附着点,大小圆肌区条索物或结节,在冈上肌和冈下肌等以上区域触摸结节,将结节分离和固定,然后采用小针刀松解,切割 1~2刀/处,深度为30~40 mm,1~2 s/次,隔日治疗1次。共治疗4周。

1.5.2 治疗组 对照组治疗基础上给予大接经针法,偏热证按“阳引阴法”,于下午15—17时进针,从阳经井穴至阴开始依次按十二经流注顺序进行针刺:至阴、涌泉、中冲、关冲、足窍阴、大敦、少商、商阳、厉兑、隐白、少冲及少泽。热证不明显或偏寒者于3—5时进针,按“从阴引阳法”:从手太阴井穴少商开始依次按十二经流注顺序针刺:少商、商阳、厉兑、隐白、少冲、少泽、至阴、涌泉、中冲、关冲、足窍阴及大敦。采用华佗牌毫针(0.25 mm×40 mm)直刺进针,进针深度为15~20 mm,依次快速进,不留针、不捻转、不提插,1次/d,每次针刺一侧,左右交替。接受治疗4周。

1.6 观察指标

1.6.1 临床疗效 ①临床治愈:VAS评分减少>85%,肩部疼痛消失;②显效:VAS评分减少50%~85%,肩部疼痛基本消失;③好转:VAS评分减少25%~50%,肩部疼痛明显好转;④无效:肩部疼痛无变化,VAS评分减少<25%[8]。

治疗总有效率=(临床治愈+显效+好转)例数/总例数×100%。

1.6.2 VAS评分 采用VAS评分[9]评价肩痛程度,评分为0~10分,评分越高代表疼痛度越高。

1.6.3 Barthel评分 治疗前后采用改良Barthel指数[10]评价两组ADL,总分为100分,评分越高ADL越好。

1.6.4 上肢Fugl-Meyer评分 采用Fugl-Meyer量表评价上肢运动功能,总分为66分,评分越高代表上肢运动功能越好[10]。

1.6.5 肩关节活动度 治疗前后采用角度尺测量法测定两组上肢后伸、前屈、内旋、外展、外旋等角度。

1.6.6 SHSS评分 治疗前后采用SHSS量表评价两组感觉(痛觉过敏、疼痛)、远端水肿和运动情况,评分越高代表症状越严重[11]。

1.6.7 血清CRP和NO水平 采用酶联免疫吸附法测定血清CRP和NO水平。

1.7 统计学处理

采用SPSS19.0软件处理数据,上肢Fugl-Meyer评分、SHSS评分等计量数据采用配对资料t检验,计数资料采用卡方检验。

2 结果

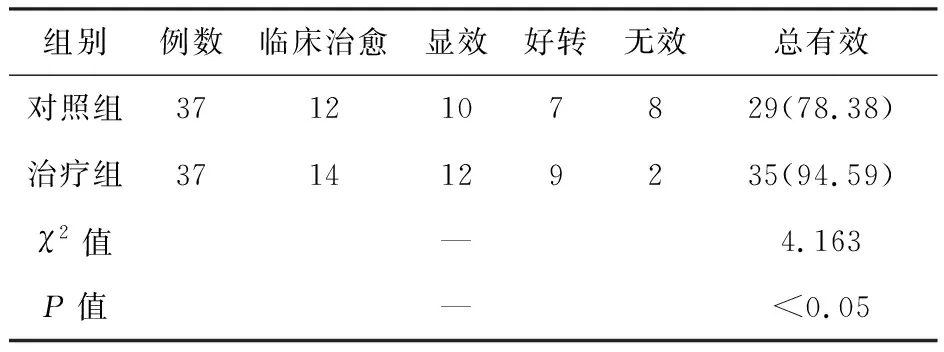

2.1 两组临床疗效比较

治疗后对照组和治疗组总有效率分别为78.38%和94.59%,治疗组总有效率较对照组显著较高(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

2.2 两组肩关节活动度比较

治疗后两组上肢后伸、前屈、内旋、外展和外旋等角度均明显增加(P<0.05),并且治疗组增加较多(P<0.05)。见表2。

表2 两组肩关节活动度比较

2.3 两组肩痛和上肢功能评分比较

治疗后两组VAS评分、上肢Fugl-Meyer评分及改良Barthel指数评分较治疗前显著改善(P<0.05),并且治疗组改善较明显(P<0.05)。见表3。

表3 两组VAS评分、改良Barthel指数评分及上肢Fugl-Meyer评分比较

2.4 两组SHSS评分比较

两组SHSS评分较治疗前显著降低(P<0.05),并且治疗组较对照组降低程度较大(P<0.05)。见表4。

表4 两组SHSS评分比较

2.5 两组患者CRP、NO水平比较

治疗后两组CRP、NO水平较治疗前明显降低(P<0.05),并且治疗组较对照组降低较多(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者CRP、NO水平比较

3 讨论

在中医上该病属于“痹证”等范畴,多因中风后气血受阻,加上患者长期卧床、患肢活动较少,从而导致经气运行不畅和气血壅滞,致不通则痛[12]。故治疗该病的基本原则是祛瘀止痛和疏通经络。小针刀疗法能够将深层的病变提到浅层治疗,适当地刺激和松解肩关节浅筋膜,可快速松解局部软组织压力,起到局部解压松解的作用[13-14]。小针刀还可通过松解肩关节局部筋结,可改善局部病变组织的营养供给,有助于肩部淋巴和血液循环,使局部病变组织新陈代谢加速,起到缓解疼痛的作用[15]。治疗组在对照组基础上联用大接经疗法,徐侨等[16-17]认为大脑内和四肢末端的血流变化相近,且互相影响,采用大接经疗法可影响大脑内的血流,依证不同有“从阴引阳”及“从阳引阴”二法,皆取十二经井穴,从阳引阴法常适用于热证,阴病在阳证。选穴从足太阳井穴至阴开始,依次取足少阴涌泉、手厥阴中冲等,刺完十二经。起穴是至阴,止穴是少泽,在时间上足太阳在申时旺,手太阳在未时旺,从申到未总共12个时辰,申时为15-17时,是阳气渐消、阴气渐甚的时间,始针足太阳,可补正阴以去邪阴,又能取阳经之长助正阳以去邪阴[18]。从阴引阳法:适用于寒证或热证不明显者,阳病在阴证。从手太阴井穴少商开始,依次取手阳明商阳穴、足阳明厉兑等,刺完十二经。起穴是少商,止穴为大敦;从时间关系上,足厥阴在丑时旺,手太阴在寅时旺,从寅至丑为12个时辰,寅时为3-5时,是阳气渐甚、阴气渐消之时,此时开始针刺手太阴,一可借天气助正阳以祛邪阳,又能助手太阴正阳以祛邪阳[5,19-21]。

肩痛患者肩关节活动度受到影响,本研究治疗后两组上肢后伸、前屈、内旋、外展及外旋等角度均明显增加(P<0.05),并且治疗组增加较多(P<0.05),提示联用大接经针法可改善肩部活动度。治疗后治疗组VAS评分、改良Barthel指数评分和上肢Fugl-Meyer评分明显优于对照组(P<0.05)。偏瘫肩痛的主要临床表现为感觉、运动和远端水肿,治疗后治疗组临床症状评分显著较低,提示联用大接经针法可改善临床症状。肩痛属于周围软组织一种慢性无菌性炎症,可引起肩部充血水肿,进而炎性细胞发生浸润,组织液渗出,可导致肩周组织粘连、挛缩,最终导致肩痛,肩痛患者血清CRP、NO等因子水平显著升高。本研究治疗后治疗组血清CRP、NO水平明显较低(P<0.05),提示联用大接经针法可改善血清CRP、NO水平,有助于患者预后[22-25]。

综上所述,中风后偏瘫肩痛患者采用大接经针法联合小针刀治疗具有较好的临床疗效,可缓解肩痛。