理性建构,诗意表达

——东安湖体育公园第31 届世界大学生夏季运动会主场馆设计

蒋玉辉 袁振华 都成 周宏伟

1 西部地区首次举办世界级综合性运动会

2018年12月,在打造“世界赛事名城”的背景下,第31届世界大学生夏季运动会落户成都。作为西部地区首次承办的综合性国际赛事,大运会成为成都“城市大事件”,为城市建设带来了巨大的机遇和挑战。

2018年2月,习近平总书记在成都视察时,首次提出建设“公园城市”的理念,强调城市建设要考虑生态价值,打造新的增长极。自此,成都拉开了公园城市建设的序幕,在新发展理念指导下,提出“东进”战略,促进城市格局从“两山夹一城”向“一山连两翼”转变,将龙泉山由原来的生态屏障转变为城市绿心。

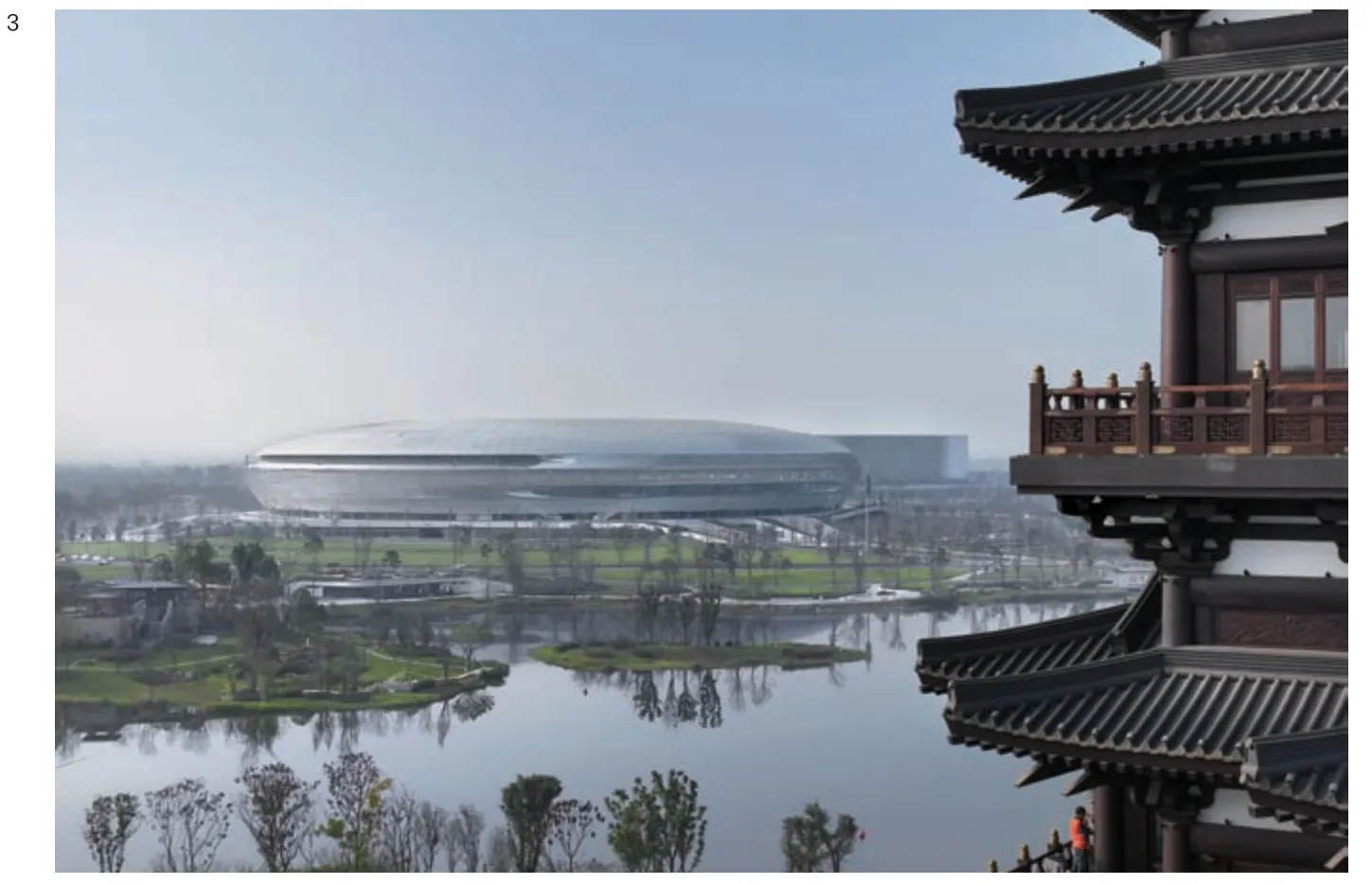

东安湖体育公园选址于成都市龙泉驿东安湖片区,位于成都“东进”的桥头堡位置,作为未来成都的“山水会客厅”,此处风光旖旎,南侧湖面辽阔秀美,东边龙泉山山峦起伏,北侧可远眺雪山,是成都践行公园城市新发展理念与重塑城市格局的绝佳场地。

本项目为第31届世界大学生夏季运动会(以下简称“大运会”)主场馆,由“一场三馆”组成,含4万座大型甲级体育场、1.8万座特大型甲级体育馆、3 000座甲级游泳跳水馆、小球馆,总建筑面积约32万m,总用地面积约678亩,其中体育场为大运会开幕式场馆。作为西部地区首次举办综合性国际赛事的场馆,项目自规划之初就备受关注,设计以“国际品质、中国风范、巴蜀韵味”为定位,践行公园城市新发展理念,力求打造成都城市新名片,成为国内领先的体育娱乐新地标。

2 理性建构,快速建造

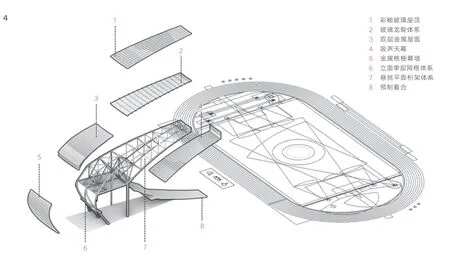

设计面临的第一个问题是建设周期极其紧张,从建造到投入使用仅23个月,而国内同类型场馆平均建设周期为3~4年,这对设计和施工都是极大的挑战。为此,设计团队提出“理性建构,快速建造”的总体策略,旨在通过理性的数理逻辑建构,最大程度实现建造的标准化和模块化,发挥工业化高效预制拼装的优势特点,提高建造效率。

2.1 数理逻辑——标准化、模块化

形体有理化是实现快速建造最有效的策略。由于数理逻辑可均分,场馆形体塑造采用“正几何形体”。区别于同类型场馆常采用的椭圆形体量,体育场的正圆形体量被均分为88 个标准单元,为形体结构及幕墙系统的模块化、标准化提供了基础条件。

1 夜景鸟瞰

2.2 形体建构——多因素协同下的参数化应用

体育建筑在形体构建中往往受多元因素影响,如内部空间形态的限制、环境的影响、建筑地标性的要求等,设计过程不是线性的,而是在反复否定和肯定中螺旋式推进。在参数化工具辅助下,对各因素进行理性解构和数字化转译,据此做出高效、实时的调整,力求呈现功能理性和形体逻辑的统一。

基于周边优质景观和开阔视野,引入高空全景观光厅,外部形体由此产生开口和变化,通过对建筑“看与被看”的思考,以参数化手段动态控制和调整开口大小、位置、形态,优选出最符合设计理念的形体方案。

2.3 空间营造——原创性4 万座整体“看台碗”

考虑到传统大型体育场上下层看台的独立布局模式易造成内场空间不连续、上层看台观赛体验差的缺点,设计以提升观赛体验为目标,通过参数化设计,动态调整看台视线C 值和看台轮廓,使看台形式契合正圆形体量,首创4万座整体“看台碗”。创新型看台没有明确高低区边界,在内场呈连续空间形态,利于营造赛场氛围。此外,看台设计为“南北低,东西高”,一方面提高东西优质看台的利用率和经济价值;另一方面打通场内与场外自然环境之间的视线走廊,使观众在场内即能“见山望水”,为空间营造植入生态价值。

2.4 空间理性——紧凑高效的内核

三馆形体建构源自场馆核心空间形态,采用方形母题,与正圆形体育场呼应,形成相辅相成的和谐整体。内部空间力求紧凑高效,其中1.8万座多功能体育馆利用“肥皂形”看台和方形轮廓之间的空间形成南北和东西不同尺度的观众休息厅,契合不同方位使用人数的要求。观众休息厅内疏散楼梯采用外置方式,为内部争取完整灵活的使用空间,同时呈现独特的外部形式。

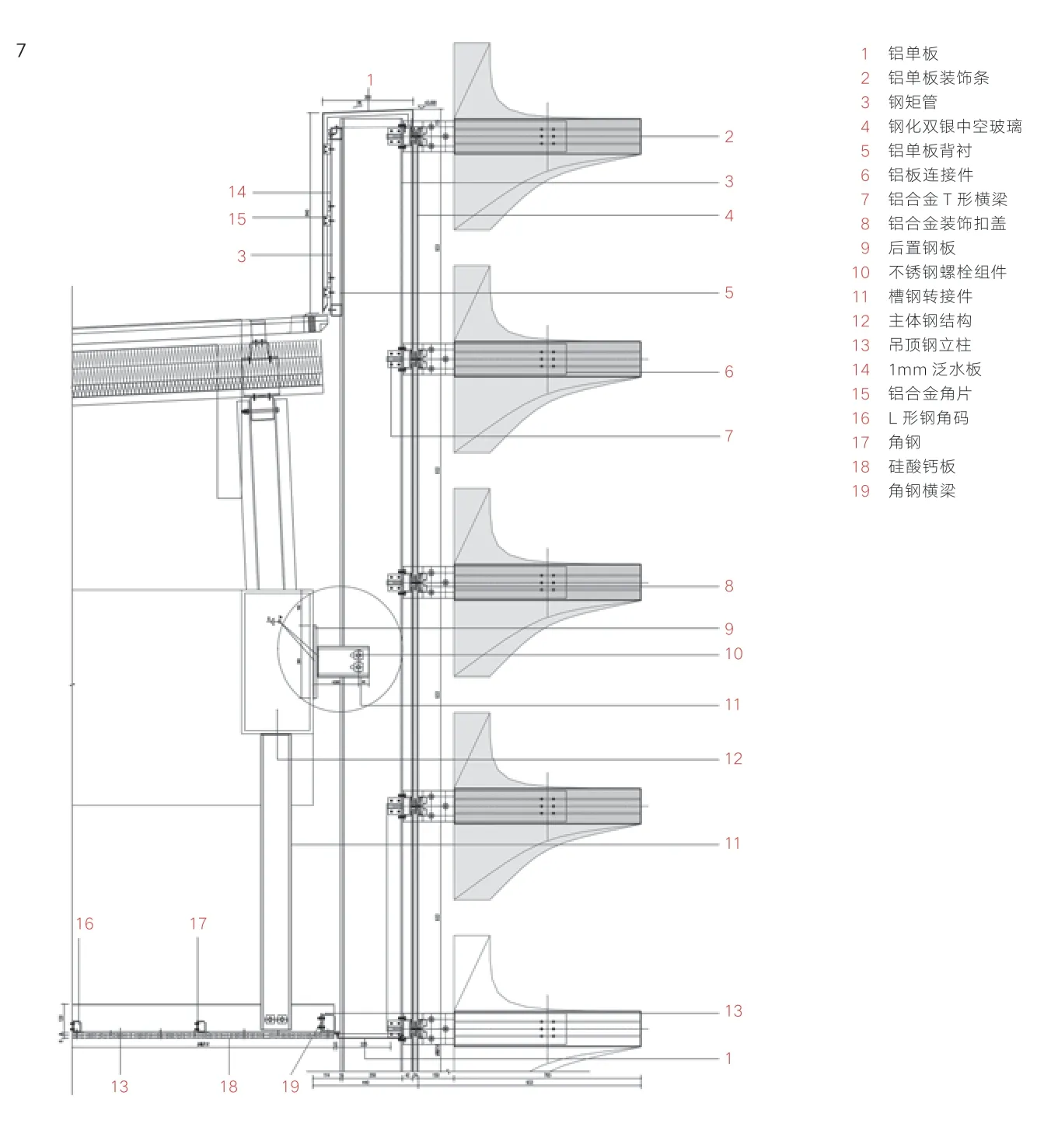

2.5 构造美学——建筑结构幕墙一体化设计

场馆的建筑设计、结构设计、幕墙设计相互依存,彼此塑造,发挥协同作用。为满足快速建造的需求,结构选型充分考虑施工工艺成熟度,体育场立面采用交叉网格作为竖向承重构件,顶部采用大悬挑桁架结构,看台采用混凝土预制方式,方便工厂生产,减少现场拼装。幕墙设计方面,立面大跨度格栅系统、屋顶彩釉玻璃系统、内场吸声吊顶膜系统在幕墙分隔上与结构模数进行匹配,幕墙受力与连接同结构一体化考虑,精简杆件布置,呈现简洁高效、秩序分明的构造美学。

体育场屋面桁架分割与建筑图案匹配,径向平面桁架与膜拼缝对应,精减环向桁架下弦杆件,最大程度减小对建筑图案的影响。罩棚采用变高度的平面桁架,上弦与幕墙分割精细化对应,减小屋面多余线条的影响,下弦配合膜曲率并提供吊点,高效利用空间,完美呈现太阳神鸟图案。

2 三馆方形造型

3 体育场东南侧透视

4 模块化、标准化建构

体育场立面结构设计突破常规,采用交叉网格作为竖向承重构件,与立面大跨格栅系统高效连接,同时交叉网格截面考虑视觉美学,建筑近人尺度杆件由双曲等截面圆管过渡为直线变截面圆管,通过交叉网格的组合变化,实现力学原理与建筑美学、结构秩序与空间韵律的统一。

3 材料演绎,文化传递

作为西部地区首次举办国际综合性体育盛会的场馆,主场馆也是向世界展示大运精神、城市魅力、文化特色的重要载体,设计旨在以现代材料表达古蜀文明,形成强烈时空跨度,传递“在成都,成就每一个梦想”的大运精神,展示城市独特魅力,彰显城市精神底色。

3.1 亚洲最大彩釉玻璃屋面

数字信息时代,建筑的第五立面越来越容易被大众看到,大型体育场馆的屋面也常常成为城市对外宣传的重要载体。体育场屋顶以正圆形空间形态为基础,承载“太阳神鸟”金饰图案,通过材料语言转译传统文化图腾,展示古蜀文化魅力。

对比传统屋面透光材料聚碳酸酯板(阳光板),项目所选用的彩釉玻璃具有图案实现和完成度高、耐久性强、构造防水性好、维护使用方便等特点。总面积约27 000m,由12 540 块彩釉玻璃拼装而成的正圆形体育场屋面,以丝网印刷技术呈现了世界上最大的“太阳神鸟”图腾。古蜀文明与大运精神跨越时空的结合,形成强烈的时空对比。

5 观众休息厅

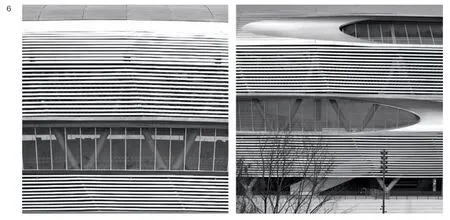

6 体育场立面格栅细节

3.2 国内最大环形聚酯纤维网格膜

体育场屋盖下采用透光率为41%的聚酯纤维网格膜吸声吊顶,高透光吸音膜在满足体育场良好声学性能的同时,利用紫外光固化印刷喷绘技术呈现传统文化图腾。宽度超40m,周长约600m的环形天幕上,太阳神鸟图案在白天若隐若现,在夜间作为大型庆典和演艺活动灯光秀投射环屏,打造气势恢宏的艺术光影。

3.3 立面铝格栅系统

立面致力于简洁、科技、未来感的美学表达,采用具有金属光感的铝合金格栅和超白玻璃幕墙,利用材料的光影变化,呈现疏密有致、简洁时尚的风格韵味。建筑既是对青春、时尚、运动精神的传递,也是对成都“蜀锦”文化意象的现代表达。

立面格栅设计既注重整体形象,又考虑引入公园景观。对不同格栅截面形式进行数字技术模拟,最终选取外部通透率约35%,内部通透率约50%的外密内疏的L形截面。泛光照明灯具被纳入格栅构造中,通过对灯具的隐藏设计,呈现“见光不见灯”的效果,实现场内与场外、日景与夜景兼顾的设计愿景。三馆通过双层表皮与简洁动态的幕墙肌理,将内部特色空间如精密仪器般呈现,营造出层次丰富、充满未来感的独特形式。

7 三馆双层幕墙构造

4 平赛结合,可持续设计

场馆的可持续设计关注建筑全生命周期的运营活力。针对传统大型场馆“重赛事、轻运营”导致的赛后运营难题,设计从规划之初就提出“复合高效、平赛结合”的理念,利用场馆空间植入特色运营产业,将体育产业与赛事功能高效复合,以专业赛事为引领,链接大众体育、泛体育全产业链,实现惠民、兴业、谋城的设计愿景。

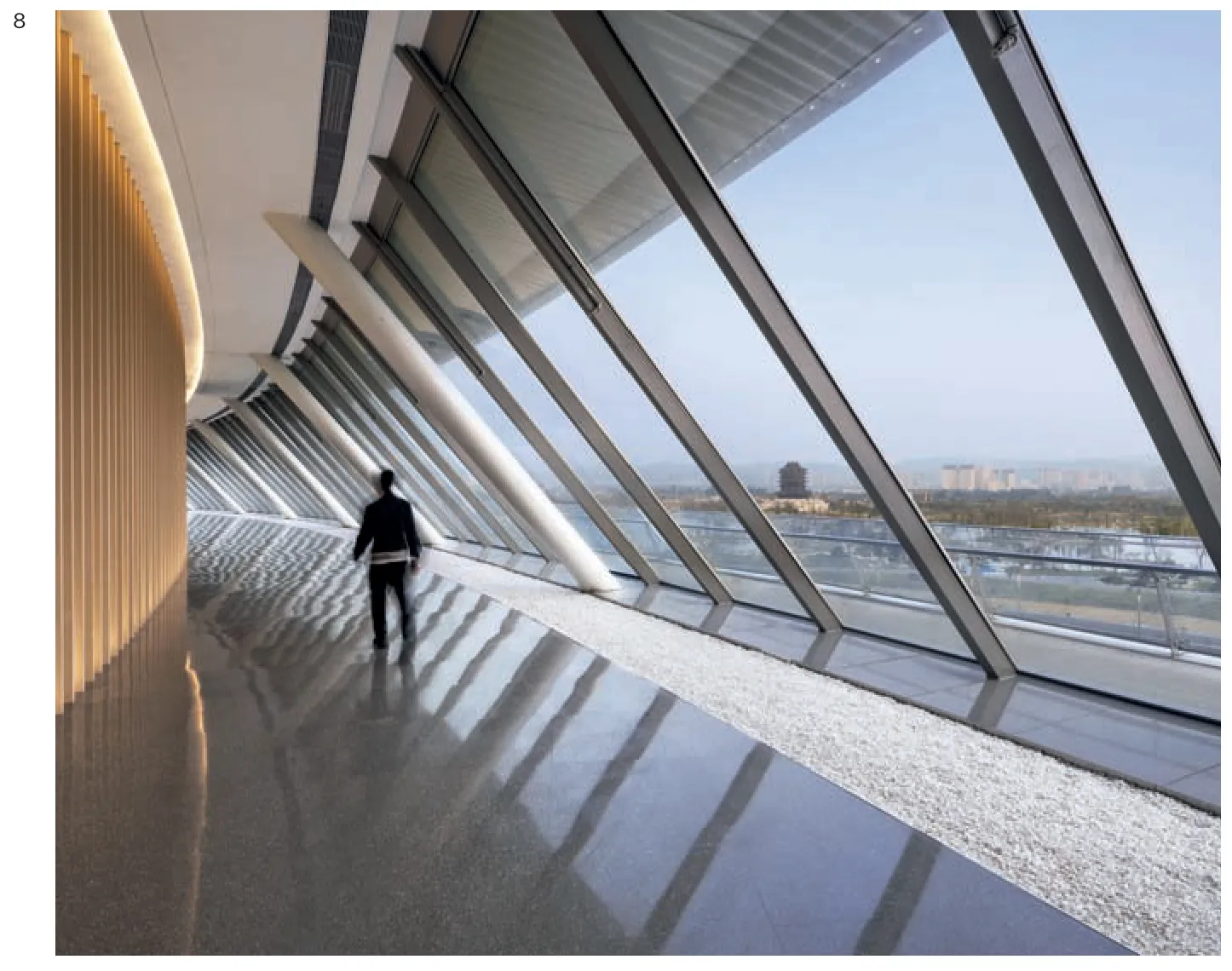

4.1 “城市窗口”——120°高空全景观光厅

项目充分考虑用地南侧的景观资源,创造性地利用屋面结构空间设置运营功能。在29.170m标高钢结构桁架内,克服结构、机电、消防难题,打造长约300m的120°全景高空观光厅。在赛后运营中,极具特色的“时空隧道”既可根据需求策划为不同业态功能,又能成为成都展示公园城市建设的“城市窗口”。

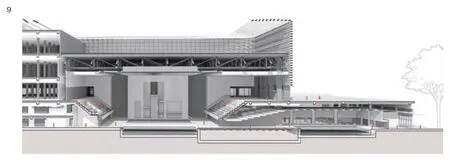

4.2 功能弹性设计

场馆充分考虑未来扩展的可能与使用场景的转换。游泳馆观众席结合观众厅剖面设计,可进行扩容拓展;体育馆可进行冰篮转换,并在赛事与演艺等模式间顺畅切换;看台设计充分考虑运营需求,采用短边不对称设计,预留舞台搭建区;小球馆设计采用大空间,结合造型预留机动车通道,不仅可用作全民健身场所,还可以承办各类展览活动。

5 赛事营城

东安湖体育公园位于成都“东进”的桥头堡,作为未来成都的“山水会客厅”,设计从生态视角重新定义建筑、场地和城市的关系,力求最大化利用生态景观。将视野从基地延伸至城市,构建“一廊一带”生态格局,形成“望山见水”的空间形态,打造包含雪山下的大运场馆、全景高空观光厅、“城园融合”体育公园的多个交互式公共场域,促进城市格局转变,打造成都公园城市理念示范区。

为高质量、高标准地举办成都大运会,以东安湖体育公园为代表,成都体育场馆设施获得极大提升,这些场馆在承担赛事任务的同时,更成为城市市民体育赛会、健身活动的主场。在建设“世界赛事名城”的背景下,通过高端赛事,提升全民健身参与度,场馆采用“免开、低开”的开放惠民方式,植入体育运营产业,推动文化、商业、旅游、体育的跨界融合发展,从而形成“专业体育—大众体育—泛体育”的可持续发展模式,将“谋赛”与“谋城”“兴业”相结合,发挥城市建设中的体育力量。

8 120°高空全景观光厅

9 跳水馆3 000 座与4 500 座模式

10 跳水馆3 000 座与4 500 座模式

1-3,5,6,8 意维摄影

4,7,9,10 作者自绘