结构与设计,从实现到表现的对话

在结构建筑学(Archi-neering Design)背景下,建筑结构在建筑学以及建筑设计领域的定位正被不断讨论。结构工程师不再被力学计算束缚,开始向建筑师们提供意象性建议,甚至直接成为形态的主宰,来获得个性化的表达权。这使建筑与结构在形态层面上获得了一种全新的从实现到表现的对话可能,也让结构设计师之间的对话变得格外有意义。通过郭屹民与周健、竹内彻共同探讨两个专业间的对话方式,来窥见中国与日本的不同观点和思考。

In the context of archi-neering design,the position of the structure in architecture and its design,is constantly being discussed.Structure engineers are no longer constrained by mechanical calculations and begin to offer imaginative advice,or even become directors of the form,to gain individual expression.This opens up the possibility of a new dialogue between architecture and structure on the level of form from performance to presence.Through the discussion between Guo Yimin,Zhou Jian and Toru Takeuchi on the way the dialogue between the two professions is conducted,a glimpse into the different ideas on this dialogue between China and Japan is provided.

1 结构设计师(Structure Designer)vs 结构工程师(Structure Engineer)

郭屹民:

非常感谢竹内老师和周总能来参与本次结构工程师之间的对谈活动。在我的印象中,结构工程师之间有关设计话题的对话,至少在国内是并不多见的。同时,这次对话也可以认为是2021年10月我们共同举办的“结构建筑学研究国际学术论坛:建筑与结构的融合创新”的延伸或深入。关于对话的主题,我希望以建筑的角度,来跟两位结构工程师、结构专业的学者探讨一些关于结构与设计的观点与思考。

今天参与对话的两位老师,一位来自日本,另一位来自中国,都是在结构设计领域颇具影响力的大家。竹内老师曾在日本新日铁公司和英国奥雅纳(Arup)工作过,目前是东京工业大学(以下简称“东工大”)的教授,在实践和研究方面都有非常丰富的经验和造诣。周健老师也有英国留学的经历,目前在华东建筑设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)主要从事大跨结构的设计工作,是在最前线实践的结构工程师。

两位老师或许有着一些共同的地方,例如在英国学习或工作的经历,以及钢结构设计方面的丰富经验等。不过,因为有着各自不同国家的实践与研究上的差异,也一定会有不一样的思考或者观点。对于这些相同中的不同,我是很期待今天同两位对话的。

一般来说,依据科学规律进行设计是结构专业的基本准则。在中国,我们会将从事这样工作的人员称为结构工程师(Structure Engineer)。当然,我知道在日本或其他国家,也有同样的称法。不过在日本,除了结构工程师之外,还有结构设计师(Structure Designer)的称法,但这种称法在中国就极其少见了,因为在一般认识上,结构的按部就班与设计的天马行空总会让人感觉有些违和。所以,首先我想请问两位,在实际的设计与工程中,你们认为结构设计师和结构工程师有哪些相同和不同的地方呢?

竹内彻:

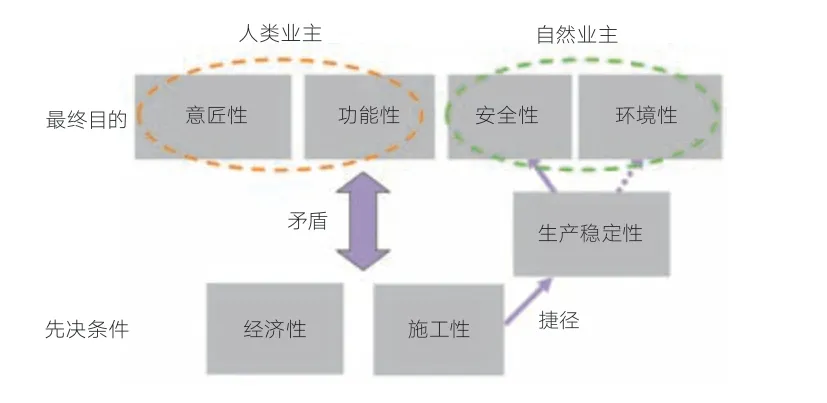

在上课时我会问学生,结构设计的目的是什么?学生们常常提到经济性、施工性、意匠性(美观)、功能性、安全性,最近还会提到对环境的影响。在这些目的当中,经济性和施工性是实现最终目的的先决条件,而意匠性、功能性、安全性、环境性作为最终目的,却常与先决条件相矛盾。在设计中需要考虑如何使这两方面同时成立,如何通过稳定的结构及材料性能去抵抗不可测的自然力量。

另外,最终目的又可以分为两类:意匠性和功能性是人所能感知的性能,而安全性和环境性是人类无法控制的部分。日本就存在许多不可测的环境因素,除了地震频发,还有大雪、强风、火山喷发等,都不是人类通过设定设计指标就可以规避的风险,总会存在超出预期的自然破坏力。所以这两类目的又可以被称作:一是为了满足人类业主的目的;二是为了满足自然界业主的目的。如何把自然界业主的声音传达给人类业主,是结构设计师的职能之一。

关于结构设计师和结构工程师这两个称呼,我认为,倾听来自自然的声音,把握各种自然条件,并在理解建筑师空间意象的基础上,把自然条件传达给建筑师,提出使两者平衡的方案,是结构设计师的职能。具体工作方式则因人而异,这也是结构设计师的“作家性”(个性)。如果把结构设计理解成仅按照规范进行计算的话,则不能称之为结构设计。

周健:

竹内老师说的结构设计的目的,跟国内所说的“适用、经济、绿色、美观”建筑八字方针的意思很相似,都是考虑了人为需求和自然挑战。

在一个实际工程中,建筑师作为总设计师,先确定建筑概念,完成从0到1的过程。假设项目的终点是10,在此之后就需要建筑、结构、机电等各个专业一起把1发展到10。结构工程师最主要的工作是通过研究和分析计算,完成建筑师设想的目标,并保证建筑的安全性、经济性、可施工性。在这个过程中存在各种约束条件,仅凭结构工程师的知识储备或已经成熟的技术条件可能不足以解决问题,这时便需要进一步设计创新。很多新技术就是在项目条件和自然条件的共同约束下被动地发展出来的,这其实就是工程师工作中设计师的一面。因此,结构工程师本身就包含两种职责——解决问题和设计创新。

结构工程师除了要推动结构技术的发展,还需要参与建筑的表达。结构工程师更了解结构机理,当结构具备表达的作用时,建筑师不一定能意识到,而结构工程师有义务把这些内容转达给建筑师,让他考虑是否将结构作为建筑表达的一部分。这也关乎到结构设计的工作内容。

郭屹民:

可能因为比较了解吧,其实我在提这个问题的时候,就已经大概想到两位的答案了(笑)。前段时间因为其他的研讨需要,趁机查了一下有关engineering的词源,它是从engine一词发展来的。简要来说,engine最主要的意思是凭借某种智慧,从自然中汲取能够为人类所需的能量。本质上,它与我们现在认为的以科学为原则的计算性工作并没有直接的关系,相反,更可以认为是一种创造性的工作,也就是所谓的凭借某种智慧。因此,engineer从根本上而言,称其为设计师也并不为过。所以在我看来,结构设计师和结构工程师之间并没有太大区别,至少原来的意思就是如此。但在现实中,特别是在中国的现实条件下,确实很多人并不认为结构工程师是一种具有创造性的职业,甚至结构工程师自己可能也是这样认为的。我觉得这样的观点在结构设计中尤其容易引起误解,并在客观上一定程度地造成了结构设计的僵化与保守。

竹内彻:

结构设计师(Structure Designer)和结构工程师(Structure Engineer)这两种说法的区分其实是在日本特有的。在奥雅纳工作时,我的上司彼特x 赖斯(Peter Rice)从不认为自己是建筑师,而是工程师。所以并不需要发明一种特别的说法,工程师本就是具有创造性、个性化的职业,不具备这种能力的人也不能被称为工程师。川口卫(Kawaguchi Mamoru)先生也曾说过,只负责结构计算的人不是工程师,仅仅是计算负责者(Calculator)。

2 建筑需求与结构参与

郭屹民:

尽管也存在与设计无关,主要从事着建筑技术工作的建筑工程师(Architectural Engineer),但人们普遍认为建筑师是对建筑设计师的称呼。结构工程师可以进行的设计或创新与建筑师并不相同,并且在很大程度上,结构工程师会意识到他们是为建筑师提供服务的角色。建筑师的工作方式是从无到有的形态创立,可依据的原则繁多,可以有很大的发挥余地。而结构工程师则有着相对明确独立的力学原理作为依据,可以发挥的余地非常有限。建筑与结构这两种工作方式所产生的矛盾是显而易见的。在这其中通过彼此的磨合与沟通来获得共识是相互依存的重要基础。这也就是刚才周总讲到了的,结构工程师应该把结构原理传达给建筑师,当然也需要建筑师明白这些结构原理之中的可能性。我想请问两位,在设计的不同阶段,或者针对不同的对象、不同的规模、不同的用途,你们是否会选择不同的方式与建筑师进行沟通?

结构设计的目的 ©东京工业大学竹内研究室

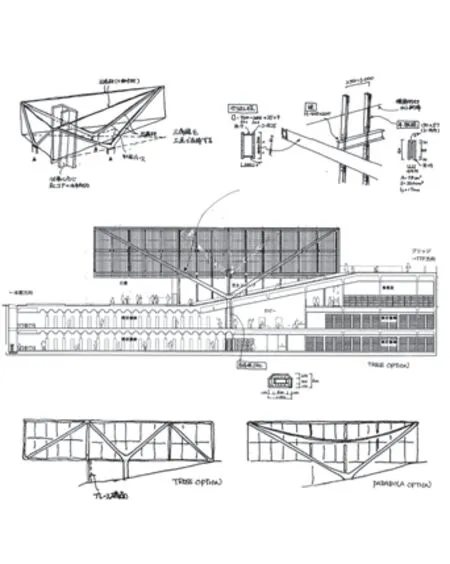

东工大附属图书馆设计图纸 ©东京工业大学竹内研究室

东工大附属图书馆外观 ©东京工业大学竹内研究室

竹内彻:

我想通过与东工大三位建筑教授分别合作的项目,来说明具体的沟通方式。

第一个项目是与安田幸一(Yasuda Koichi)教授合作的东工大附属图书馆。在项目的初始阶段,我正好和安田教授一起去巴西出差,参观了奥斯卡x 尼迈耶(Oscar Niemeyer)的建筑。当时的总体规划已决定把图书馆的主体部分设在地下,地上部分是一个三角形体量。安田教授希望三角形体量漂浮在空中,并在其下方设置地下部分的入口。在我们商量的时候还没有具体的结构意象,但明确地提到不希望在架空部分出现柱子。在初步设计的图纸上我展示了几种不同的支撑方式,建筑师最终选择了最简洁的V形梁方案。在这个项目中,我从早期的方案设计阶段就开始参与,并在确定设计方向后持续跟进。

第二个项目是与奥山信一(Okuyama Shin-ichi)教授合作的绿丘6号馆。在初步确定了建筑体量后,奥山教授开始和我商讨结构方案。我的建议是采用棋盘格子状的抗震墙,提高建筑的整体刚性及抗震性能。建筑师认为这个方案很有意思,并把这一想法融入到立面设计中。虽然立面的抗震墙体具有很大的强度,但在强震中还是有可能受损,因此后期又在立面内侧布置了柱子。立面抗震结构的布置,使建筑内部空间可根据今后的使用自由灵活地变更。这是根据建筑师的初始设计提出结构方案,并共同深化的合作方式。

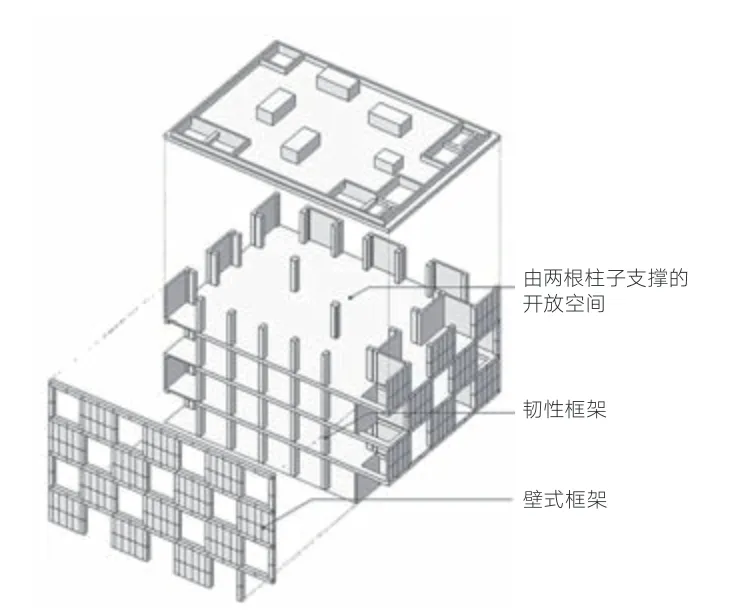

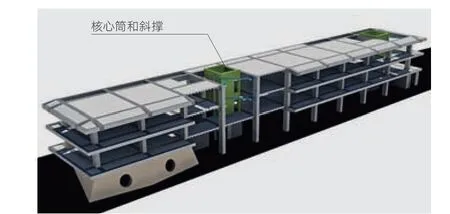

最后一个项目是与塚本由晴(Tsukamoto Yoshiharu)教授合作的地球生命科技研究所。塚本教授在方案阶段没有考虑结构因素,基本完成设计后才开始和我探讨结构问题:如何实现一层报告厅的双曲抛物面墙体;如何仅用两根柱子支撑上部空间,灵活应对不同的空间布置需求。为了避免上部两层遭受地震力的破坏,我将主体结构分为两个部分,在它们之间布置吸收地震能量的核心筒和斜撑,但在建筑空间中看不到这些结构体。这是协助建筑师实现其设计,解决结构问题的合作方式。

通过以上三个例子可以看出,由于不同的建筑师有不同的个性和工作方式,与结构专业商谈的时间不同,因此结构设计的参与方式也存在差异。

绿丘6 号馆结构示意图 ©东京工业大学竹内研究室

绿丘6 号馆外观 ©东京工业大学竹内研究室

郭屹民:

对于不同阶段的结构方案,您是通过什么手段和建筑师进行交流的?比如通过草图、模型,还是直接给出结构的计算内容?

竹内彻:

我们这个时代的人基本都用草图,有时也会用模型,但一般不会为了表现而向建筑师展示计算结果。和建筑师沟通时,我们通常会准备几种方案供选择,与其说服对方这是结构的唯一解,不如提出多种可行方案,从而可以对比、讨论哪种方案更合适。另外,建筑师有时会用建筑史的相关术语表达设计概念,比如用意大利的府邸建筑(Palazzo)说明自己的设计意象。因此,为了更好地理解设计意图,结构设计师也需要具备建筑历史方面的知识。

郭屹民:

中国的情况我们可能也都非常清楚,一般多是在建筑基本完成了初步设计工作后,结构工程师才会被要求参与实现建筑构思的结构技术方案的讨论。不过,近些年随着结构建筑学话题越来越受到关注,国内建筑师的结构参与意识也在不断加强。不少建筑在方案甚至是投标阶段,便邀请结构参与最初的形态构思。我想请教周总,是否可以为我们介绍下在国内或华东院,结构和建筑在不同设计阶段的配合方式。

地球生命科技研究所内部结构 ©东京工业大学竹内研究室

地球生命科技研究所外观 ©东京工业大学竹内研究室

虹桥国际机场T1 航站楼办票厅改造 ©Sensor 见闻影像

周健:

关于结构工程师应该在什么阶段开始参与到项目的设计中,我有一些自己的想法。实际上结构因素在建筑设计初期就应该被考虑,但这不一定需要结构工程师的参与,建筑师应该有一定的结构知识和基本经验进行判断。结构工程师参与的时间点取决于建筑师对结构规律的掌握情况,当接近或快要超过建筑师的理解极限时,是工程师最理想的加入时间。这是因为方案构思需要很大的自由度,如果结构专业过早参与,有可能对建筑师的思路带来约束,但是自由度能有多大,又取决于建筑师对结构的理解,建筑师也需要客观地认识自己究竟掌握了多少结构知识。

在实际工程中,我们会碰到情况各异的建筑师。和日本不太一样,国内的建筑师在学校里接受的结构训练总体来说是不足的。因此,有些建筑师对自己的结构概念没有信心,在设计非常早期的阶段就来咨询结构专业的意见,这不一定会对项目的发展起到积极作用。也有一些建筑师认为自己对结构的理解很深刻,在设计初期会排斥结构专业的建议,需要等到设计想法比较完整、成熟时,才让结构工程师参与,这时建筑师对结构的理解程度就决定了他会不会走弯路,也许最终的方案并不是那么合理,但已经做到一定深度,他也不太愿意改变。这些情况都可能出现。

反过来,对于结构工程师来说,在参与项目时能不能跳出单专业的局限性,以全局的观念思考问题就变得非常重要,这会决定建筑师与结构工程师能否顺畅地合作下去。这也涉及结构工程师的建筑素养以及接受过的建筑训练,这在国内同样相对欠缺。

就华东院来说,与项目的实际需求相比,我觉得结构工程师开始参与的时间总体还是偏滞后的。结构专业介入时已经出现了一些技术冲突的情况还是比较多。如果能够早一点引导结构走向,或让建筑师接受结构专业的想法,一开始就往更舒服的方向设计,其实会有更好的结果。

在与建筑师合作时,我总试图传递一种观念:当你的建筑让结构做得很舒服时,结构就会有更多的表达机会,对建筑做出更大的贡献。从很多已建成的项目看也确实如此,在结构实现比较轻松的情况下,为建筑表达增光添彩的机会也会更多。反之,如果达到安全性目标都已非常困难,就没有更多余地把结构做精彩了。

虹桥国际机场T1 航站楼国际出发大厅 © 胡义杰

3 平等关系促进共同设计

寺泽友贵:

听了两位老师的发言,我认为不论在中国还是日本,具有“作家性”的结构设计,以及基于合理性为建筑设计提供的结构解决方案,这两种方式都是存在的。我想,结构工程师的职能问题是否可以归结为产业结构问题?在中国,建筑师作为项目牵头人协调结构、设备等各工种,这其实是世界范围内的普遍做法。反观日本,正是因为建筑师与结构工程师之间没有那么强烈的从属关系,所以许多结构工程师也能参与设计。为什么日本会出现不同于国际惯例的情况呢?我想听听竹内老师的看法。

竹内彻:

我不认为具有作家性的结构工程师只存在于日本,世界各地都有不断探索、创造新的结构体系的工程师,比如彼特x 赖斯、莱斯利x 罗伯逊(Leslie E.Robertson)等。所以,不能简单地说日本的建筑师在项目中不处于主导地位,而海外的建筑师都是项目主导。建筑的体量布置、功能布局、平面设计需要先由建筑师完成,而接下来建筑与结构专业就可以开始合作,一起探讨如何在物质层面实现设计方案。如果没有把握好合作开始的时间节点,或许就会出现周总所说的结构设计要付出巨大代价修正建筑设计的情况。

郭屹民:

我想在此稍微补充一下。日本的结构工程师和建筑师之间为什么有一种更加平等的关系,能被组织起来共同完成设计?我记得以前也曾讲到过,日本的传统文化并没有很严格的等级化制度,这种文化根源性至今影响着日本的建筑和结构创造方式。

从文艺复兴时期开始,阿尔伯蒂将建筑师的地位提升为工程的绝对支配者,这与中国古代强大的等级制度恰好吻合,并且有着深远的影响。然而阿尔伯蒂并不赞同维特鲁威在《建筑十书》中所倡导的类似于匠人的工作模式,转而提倡一种指导者角色的建筑师。直到今天,匠人与建筑师这两种工作方式仍然在世界范围内共存着。竹内老师所讲的日本建筑师和结构工程师的共同创作模式,更接近于匠人。各式各样的职业人员聚集在一个团体中,来共同商讨技术的实现之策。我想这是否也可以回应寺泽先生的问题。不管如何,我觉得这个问题非常有意思。

刚才我们的讨论中提及了很多著名的结构大师,他们的代表作品很多都是以结构表现为目的,我觉得这点跟日本的建筑与结构之间紧密合作的文化有着密切关系。与其他国家相比,日本的建筑师和结构工程师的关系更为紧密一些。

竹内彻:

建筑与结构的合作方式主要基于建筑师的工作风格。据我所知,诺曼x 福斯特(Norman Foster)就是一个“独裁者”,基本上所有事情都要自己决定,并且不允许结构设计师进行过多表达。而有一些建筑师比如伦佐x 皮亚诺(Renzo Piano)、理查德x 罗杰斯(Richard Rogers),会在设计初期就向结构专业请教,这样的建筑师属于乐天派,在意大利尤为常见。即便同在欧洲,英国和意大利的差别也是很大的。彼特x 赖斯能成名,可以归因于他的合作对象是伦佐x 皮亚诺,而与诺曼x 福斯特合作的结构设计师则几乎都处于幕后。日本可能确实受到传统文化的影响,但也存在不同个性的建筑师。

郭屹民:

在不同的国家和文化,或者建筑师个性的背后,结构工程师有不同的表达方式。在我看来,与其他国家相比,日本的平等性是非常明显的。而在中国,大家似乎已经习惯于按照建筑师的指挥来进行工程的设计工作。在这其中,结构工程师似乎也需要服从建筑师的意旨。刚才周总讲到在社会的不断变化中,这种情况已经发生了一些改变,结构工程师也能有机会以平等的方式完成更多有创造性的设计,并逐渐认识到这种工作模式所带来的巨大潜力。

4 结构个性之于建筑表现

郭屹民:

完全服从于建筑师的想法去进行设计,虽然也可以认为是结构工程师的一种工作方式,但有别于这种单向的模式,在某些情况下,结构工程师也会对建筑方案产生一些自身的态度或想法,也会有更为倾向的结构意象或习惯。比如,一些更加轻盈、纤细的形态或者是某种惯用的材料,甚至是擅长于木结构或者结构找形的参数化方式等等。我想请问两位,在与建筑师的配合过程中,结构工程师的习惯或者个性、喜好应该如何表达?是完全服从建筑师而放弃自身的个性,还是尽力去表达呢?

竹内彻:

结构是建筑的一部分,我们通常不主张只强调结构表现的设计。我想通过一些例子说明。

其一是彼特x 赖斯在拉维莱特公园建筑项目中对玻璃幕墙拉索结构的发明。他利用二阶线形的原理调整拉索结构的几何形态,在抵抗水平荷载的同时,省略了许多结构支撑部件。彼特x 赖斯本人甚至能在钢拉索上做引体向上,证明了这个幕墙结构体系的稳定性。

其二是由理查德x 罗杰斯设计的伦敦劳埃德大厦(Lloyd's Building)。在这个建筑中,梁与柱的连接关系被隐藏在井格梁的格构之中,通过没有连接点的视觉效果,使结构看似不可能实现,让使用者产生新的空间感知。这是他通过结构表达个性的方式。

彼特·赖斯在钢拉索上做引体向上 来源于文献[1]

伦敦劳埃德大厦室内梁柱效果 ©东京工业大学竹内研究室

其三是由福斯特设计的雷诺零件配送中心(Renault Parts Distribution Centre)。它的设计手法与劳埃德大厦相同,并没有表现真实的受力模式。柱子下部厚重的混凝土基座被隐藏在土地之下,上部以悬臂的状态形成支撑,抵抗横向的风作用和竖向荷载。通过精心设计结构的显与隐,表现出视觉上的受力矛盾,实现不同寻常的结构表达。

其四是我与安田幸一教授合作设计的川崎火车站(Kawasaki Station)东入口复合屋面,这也可以被称为个性表达。屋面下部使用柱子,上部使用网架,实现了很大的结构跨度,但走在屋面下的行人能够透过玻璃看到上部的结构,在人们为结构实现而惊叹的同时,又不至于对结构的安全性产生怀疑,影响空间体验。

在我看来,结构的个性表达需要有一定限度。可以像以上几个案例一样,通过细节或者结构的空间呈现方式来实现创新,以不与建筑设计冲突的方式,巧妙地体现结构设计师的个性。过度表现结构,则很容易与建筑产生矛盾。

1638年,伽利略在《关于两门新科学的对话》(Dialogue Concerning Two New Science)中提到,受地心引力影响,如果物体的长度或宽度变为原尺寸的2倍,体积将扩大至8倍,即体积的增长与长度呈立方关系,这是工程学的基本定律。刚才我们分析的案例均是小尺度建筑,在这些项目中成立的结构方案不一定适用于大尺度建筑。在看待结构体系的区别时,需要非常重视“平方-立方定律”。不论建筑师还是结构设计师,都需要根据建筑规模来判断结构自由度的限度。一般来说,大尺度建筑的结构自由度相对较小,因此对于周总提到的大型项目来说,如果建筑师与结构设计师在设计后期才进行沟通,有些问题会变得难以解决。

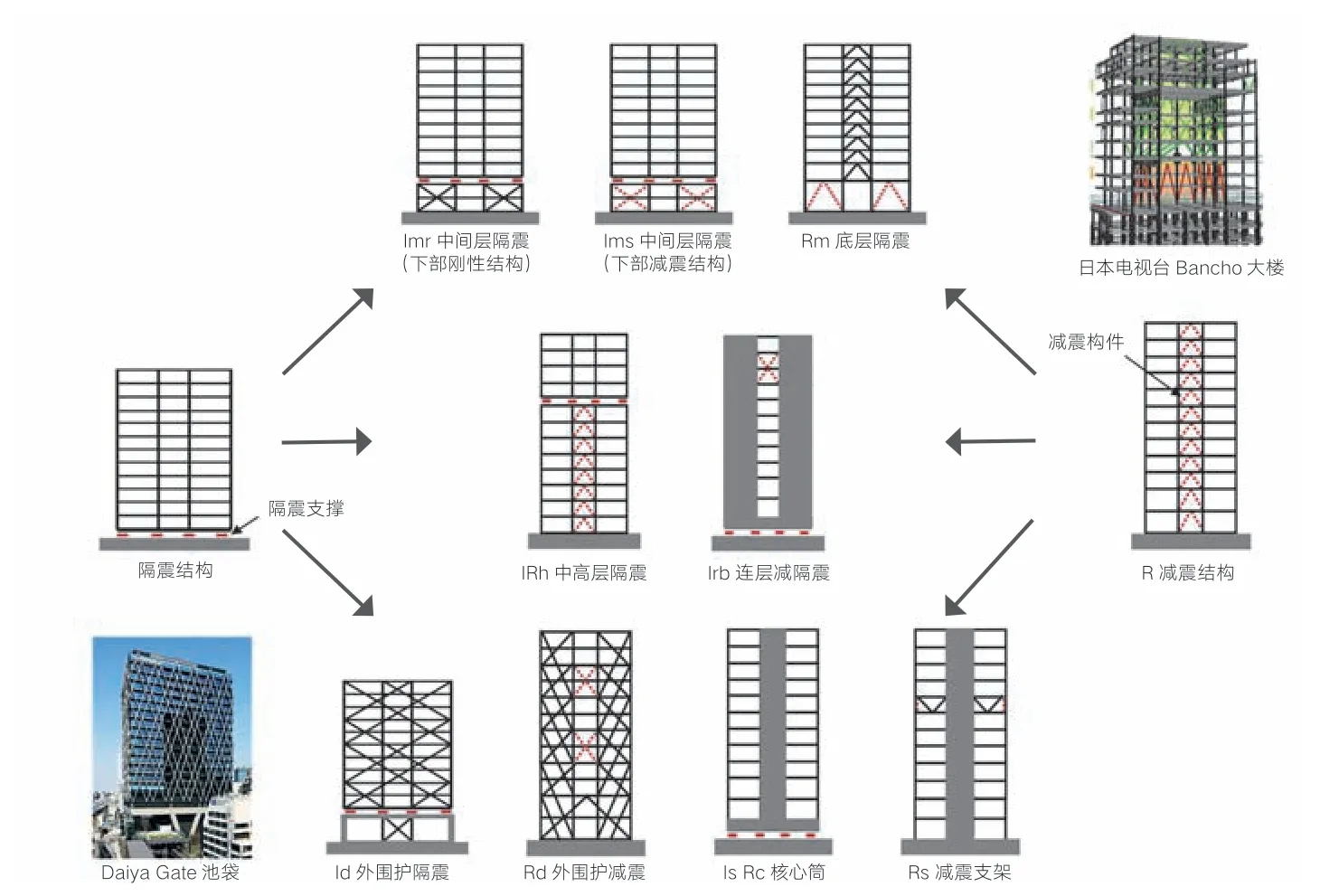

另外,我想谈一谈计算机在设计中的应用。在当前抗震设计中,减震和隔震的技术界限越来越模糊,我们会通过计算机的演算模拟来探讨抗震结构的合理布置形式。接下来由寺泽先生介绍一下其在具体项目中的应用。

雷诺零件配送中心 ©东京工业大学竹内研究室

川崎火车站东入口玻璃屋盖 ©东京工业大学竹内研究室

寺泽友贵:

在设计横滨一座体育场馆时,由于所在区域的地震力非常强,需要使用减震结构满足抗震要求。为了模拟复杂的地震力,我们利用超级计算机进行演算,探讨减震器的布置方式,这也是当下时代赋予结构设计师的全新职能。

竹内彻:

在利用计算机辅助设计时,各种参数和指标的设定方式因人而异,这也体现了“作家性”。所以我认为,不论计算机技术如何进步,作为人类工程师的个性还是会被保留。

周健:

我理解郭老师所讲的个性,是指结构工程师因对某一技术风格持续的尝试而使其作品具备了可辨识度。站在结构工程师的角度,不论是何种体量、何种类型的项目,我们的使命都是让设计的结构能够应对各种复杂的自然条件和使用需求。但与此同时,我们又不满足于只有本专业人士才能够理解自己的设计,也希望得到建筑师的认可和信服。

通过算法设计体育馆内阻尼器 ©东京工业大学竹内研究室

无边界隔震和响应控制结构的关系 ©东京工业大学竹内研究室

建筑师在与结构工程师沟通时,经常会拿出一些项目案例,咨询结构专业可不可以实现类似的效果,这些案例往往具有鲜明的结构特点。这说明有不少的建筑师会倾向于把结构特点作为建筑的亮点进行表现,希望结构工程师能够很好地实现他的想法。因此对于结构工程师来说,彰显个性有助于确立人设从而获得喜好相同的建筑师的认可,尤其是当他按某一风格越做越多时,特点就会愈发凸显,相应地也会获得更多的机会。

5 非主体结构的表达优势

郭屹民:

结构工程师的工作,不仅包括建筑物的主体结构,也包括了一些非建筑主体构件的结构设计及计算工作,比如在空间或建筑形态中起到重要作用的雨棚、楼梯、栏杆等空间要素,不仅有着外观上的要求,也需要足够的结构安全作为保证。这些外观的形态与结构设计之间当然也会有重要的关系。我想请教竹内老师,对于日本的结构设计师来说,楼梯、雨棚等非主体结构构件的设计在整体工作中会占到多大比重?

竹内彻:

这也因人而异。首先,主体结构限制较多,而雨棚、立面幕墙等非主体结构构件是结构设计师可以自由发挥的地方,因此如果建筑师也觉得有意思,有个性的细部方案就会被采纳,例如玻璃幕墙就是彼特x 赖斯展现个性的部分。其次,这也涉及到团队分工问题,一般来说会让一部分人设计主体结构,另一部分人设计非主体结构,分担工作压力。同时,结构设计费用是以主体结构为标准进行计算的,设计非主体结构虽然更有趣,可发挥的空间更多,但费用相对较少。所以,很难一概而论结构设计师的工作重心到底在哪里。

呼和浩特新机场柱和天窗 © 郜爽

呼和浩特新机场天窗 © 郜爽

郭屹民:

在这些非建筑物主体要素的结构设计中,主体结构设计的概念会被贯彻吗?

竹内彻:

当然,所有结构设计通常是在整体结构概念的前提下,再讨论局部的节点做法。

郭屹民:

结构设计虽然需要配合建筑师,但它自身的概念也非常重要,并且不应该只在主体结构使用这一概念,在非主体结构中也应将其贯彻。就像竹内老师所说,这些部分并不起眼,设计费或许也不会太高,但它同样应该引起结构工程师的关注,将结构概念渗透到项目的方方面面,至少在建筑师看来,这应该是非常重要的。

周健:

不同项目及同一项目中的不同部分,结构设计的权重可能是不一样的。对大型复杂项目的主体结构来说,安全性、经济性绝对是占主导的,美观性的权重可能相对低些。而对于其中结构很容易实现的局部,比如非主体的附属结构,或者一些小型简单的项目,对美观的追求会被放大,这些局部,可能在投入较小的情况下实现建筑效果的明显提升。

设计院经常会把幕墙和一些附属结构作为单独的专业分包,交给第三方工程单位进行设计。但实际上,主体结构的设计师对项目的约束条件更清楚,更有机会做出创造性的结构,相比之下,第三方单位并不了解可发挥的上限在哪里,设计相对会比较中规中矩。所以,若想把非主体结构构件也做得出彩,结构工程师应深入地参与。我参与的项目中,幕墙的主结构基本都是由结构专业完成的,有时我们会不局限于结构本身,还会从建筑专业的角度提出方案并推荐给建筑师,探讨方案的可行度。对于像建筑单体间的连桥这种能够相对单纯地表达结构的项目,结构工程师也可以多跨出一步来主动展示自己的想法。

郭屹民:

刚才两位老师都分享了一些作品或经验,例如周总提到,在华东院接触的基本都是大型的项目。但对于一些年轻的结构工程师或事务所来说,可能没有那么多机会接触到大型的项目,很多日本结构设计事务所的作品就以住宅等小型项目为主。我们一般会认为项目越大设计的自由度就越小,反之亦然。由此我们也会觉得以小型项目为主的那些结构设计事务所的结构工程师们,他们对结构个性的表达,很可能会跟设计大型项目的设计院结构工程师不太一样。我想请问寺泽先生,作为日本年轻一代的结构工程师,你们在结构设计上的个性追求,会与竹内老师那一代有什么不一样吗?

寺泽友贵:

竹内老师这一代结构设计师经历了日本经济的高速发展,是在体育馆、高层建筑、世博会项目等大规模建设的环境下成长起来的,会通过与建筑师合作完成的整体作品呈现自己的个性。而年轻一代的结构设计师,比如我所认识的在金箱结构设计事务所工作的朋友,他们和年轻建筑师合作的项目基本都是小型美术馆或住宅等,会更加追求节点创新,或更加重视非主体结构的设计,在实现整体设计的同时,从更多细节方面体现自己的个性。这是我个人的感想。

虹桥国际机场T2 航站楼停车场室外楼梯与人行天桥 © 傅兴

长沙冰雪世界支撑水上乐园的超重型屋面 ©周健

郭屹民:

我想对于这点,周总可能也感触良多吧。国内类似于和作结构建筑研究所这样的建筑结构设计事务所还是不多见的。也许不能说小型的结构事务所与大型的设计院在结构设计上一定会有什么大的不同,它们在面对设计院经常遇到的项目结构设计上,结构的安全性、适用性依然会被作为最基本的要求。但是在跟建筑师的沟通机制,以及设计的主动性方面,可能会比以大型项目为主的设计院有着更多的自由度吧?

周健:

读书时我的老师说的一句话我至今印象特别深,他说工程师要把自己做的每一个结构想象成一个人,要设身处地去用心感受它是否处于舒适的状态。做大结构时你的感受可能会更宏观,做小结构时感受会更细致,虽然对应的尺度不同,但都应该用心去感受。

相对来说,小尺度结构有更多机会做精细巧妙的表达,这对结构工程师的吸引力很大。设计院里也有优秀的同事在积累了大型项目经验以后,选择去事务所做小尺度项目,以此获得更多表现个性的机会。另一方面,做大型复杂项目的经历可以锻炼结构设计的“胆量”,在经过历练后再设计小结构,会更游刃有余。因此如果有机会的话,建议还是应该先参与大型复杂结构的设计,再尝试小型精巧的结构。

6 偏离合理性——美或危险

郭屹民:

从我个人的感受而言,当代的一些年轻结构工程师,也许称他们为结构设计师更为贴切吧。他们似乎有着一种倾向,通过让结构的形态表现变得更为极端,来颠覆人们对结构的既有认知,例如他们会设计非常细、非常薄的结构形态。这在力学上也许是很安全的,但却表现出消除力流的感觉。请问竹内老师,您如何看待这种现象的?

渡边邦夫代表作东京国际会议中心室内 ©Dick Thomas Johnson

竹内彻:

视觉上的危险不一定等于力学上的危险,有些结构虽然看起来危险,但在力学上还是有余量的。不过,确实有一些结构游走在力学安全性的边缘,以此创造视觉上的危险性,这是真实存在的。有些结构设计师可能认为,在满足规范的前提下可以追求极限,只要遵守了所有规定就不用负任何责任。但这样的想法很危险,因为规范不能涵盖自然力量的所有潜在因素,结构真正的主人是自然,你没有过问它的看法,那么它对你的惩罚会是很惨痛的。日本就有很沉重的教训,顶级结构设计师渡边邦夫(Watanabe Kunio)先生在他的最后一个项目中,就是因为大胆的结构被地震所破坏,而影响了声誉。因此,建筑师在表达个性时,不仅要遵守规范,还要倾听自然的要求。

周健:

日本结构大师坪井善胜先生曾说“美在合理的近旁”,如何准确理解这句话的含义是值得探讨的。既合理又美的结构肯定是最理想的,只是在难以两全时,稍微偏离合理性也可以接受。但经常有人将其误读为,最美的结构一定是偏离最合理情况的,这是不对的。

竹内彻:

我的想法和周总一致,不能将这句话误解为美的结构应该不合理。为了追求美,将合理性从100%降至90%左右是可行的,但降低到30%肯定行不通,因为这样也注定无法产生美。

东京国际会议中心室内结构 ©Dick Thomas Johnson

周健:

当偏离合理性的时候,你一定要确保偏离的代价是在可控范围内的。

竹内彻:

是的,结构设计师需要判断,偏离的那部分合理性在自然灾害发生时是否经得起考验,这是他们的责任,而非建筑师的。渡边先生设计的结构与合理性的偏离程度就有些大,与他合作的建筑师,例如仙田满(Senda Mitsuru)先生有时反而担心结构设计是否能够成立。

郭屹民:

“美在合理的近旁”这句话现在大家都耳熟能详了,我一直在思考这句话的含义,和奥山信一老师也有过讨论。

“合理”到底是指哪方面的合理?竹内老师讲了很多自然的合理性,但除此之外还有社会的合理性,例如对经济性的要求。建筑师倾向于选择社会的合理性,而结构工程师恰恰相反,因为结构专业本身就是在力学影响下产生的学科。如果每个人对合理的理解都不同,那么即便找到了合理之外的美,也会有千差万别,因此对“合理”的理解尤为重要。

不论在中国或日本,都有很多结构设计奖项,但由于对合理性的理解存在差异,评价的方式也各不相同。究竟应该从建筑角度,还是从纯粹的结构角度去评价结构设计,我想这留给我们很大的讨论空间。

周健:

合理性的差异与具体项目相关,它其实是各种因素的综合权重。有些建筑可能自然因素占比较大,而有些项目中则是其他因素占了上风,这都会影响“合理”的标准。

郭屹民:

所以在建筑师与结构工程师之间,应该首先对合理性的理解达成共识,这是一个项目开始的前提。

致谢:感谢东京工业大学助理教授平辉与中国建筑标准设计研究院标准化研究所总建筑师王琋慧对本次对谈所做的翻译、校对工作。

① 结构建筑学研究中心(ANDC)是由东南大学建筑学院、东京工业大学环境x 社会理工学院建筑学系、上海建筑学会以及华东建筑设计研究院有限公司共同创设的国际性校企型学术研究平台,致力于结构与建筑在设计层面上的融合与创新的研究。结构建筑学研究中心于2017年首次召开了结构建筑学研究国际学术论坛,2021年以“建筑与结构的融合创新”为主题,邀请来自中国、日本、欧洲的学者和设计师,分享他们在理论和实践方面的经验和见解,旨在推进建筑设计与结构设计的一体化,重新审视结构在建筑学科中的地位,重新评估建筑对结构创新的影响。

② 和作结构建筑研究所2016年成立于上海,由张准、郭屹民、柳亦春联合创办,他们分别以结构工程师、建筑系教师、建筑师的身份参与到结构与建筑专业并置的视野内。基于中国建筑师与结构工程师的分工与合作现状,以及中国建筑学教育中建筑与结构并置课题的缺失,期望通过个人与团体的努力,逐渐改变这一领域现状中可能存在的不尽人意之处。同时也期待在建筑与结构并置的视野下,构建高质量的结构与建筑设计作品。

③ 渡边邦夫(Watanabe Kunio),1963年毕业于日本大学理工学部建筑系,1969年成立结构设计集团(SDG)。渡边邦夫对建筑造型和创新的意识比建筑师还要强烈,认为“结构要独特而崭新,富有刺激而充满活力”,代表作品为东京国际会议中心等。

④ 仙田满(Senda Mitsuru),原日本建筑学会会长、环境建筑师、东京工业大学建筑系教授,1968年创建仙田满环境设计研究所。仙田满致力于环境设计及环境建筑的理论研究及设计实践,并对21世纪的建筑提出“地球环境建筑”的新概念。同时,仙田满还是日本儿童成长环境的代表性研究者,曾提出“环游结构”等理论。