种植密度对糜子光合特性及产量的影响

闫锋

(黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院,黑龙江齐齐哈尔 161006)

糜子(Panicum miliaceum L.)属禾本科黍属,又称黍、稷,是一种起源于我国并且有着7 000多年栽培历史的传统粮食作物,在我国古代农业生产中占有重要地位[1]。糜子具有耐逆性强,生育期短的特点,是我国北方旱作农业区主要的复种及救灾作物,在种植业结构调整中发挥重要作用[2-3]。有研究表明糜子籽粒营养丰富,在平衡膳食、营养保健等方面具有较大的利用价值[4]。糜子是高效的C4植物,通过品种改良、改进栽培技术等措施,可产生较大的增产潜力。密度是作物群体形成的基础,对产量形成具有重要作用,适宜的密度不仅能保证个体正常生长发育,而且有利于缓解个体与群体之间的矛盾,从而形成合理的群体结构,提高群体对光、温、水、肥等资源利用率,从而提高群体产量[5-6];在合理密度的条件下,可以扩大糜子群体的叶面积,从而提高光能利用率,促进产量的增加[7]。由于不同生态区之间存在较大差异,且品种自身特性也不尽相同,笔者课题组在前人研究的基础上,以优质、高产的糜子新品种齐黍2号为试验材料,探索不同密度条件下糜子形态指标、产量构成因素及光合指标的变化规律,以期为黑龙江半干旱地区糜子栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验地概况。试验于2020年在黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院试验基地进行,试验地地势平坦,肥力中等,土壤类型为碳酸盐黑钙土。

1.1.2 供试材料。以黑龙江省登记品种齐黍2号为试验材料。

1.2 方法

1.2.1 测定指标。形态指标与产量构成因素指标的测定:于成熟期在每个小区选取生长均匀的植株10株,测定主茎高、茎粗、有效分蘖数、节数、主穗长、主穗重、主穗粒重、千粒重,并测产;光合指标的测定:开花期末期在每小区选取长势均匀的植株5株测定倒二叶中间部位;叶绿素相对含量(S P AD)采用日本柯尼卡美能达公司生产的S P AD-502型测定仪测定;净光合速率、气孔导度、蒸腾速率采用美国CID公司生产的CI-340型光合作用测定仪测定。

1.2.2 试验方法。分别设置M1(50万株/h m2)、M2(65万株/h m2)、M3(80万株/h m2)、M4(95万株/h m2)、M5(110万株/h m2)5个密度处理,每小区6行,行长5 m,行距0.65 m,小区面积19.5 m2,随机区组排列,重复3次,共15个小区。试验材料于5月10日播种,9月19日收获,田间管理水平略高于大田。

1.3 数据统计。采用W P S2019,D P S7.05等软件对数据进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 种植密度对糜子形态指标的影响

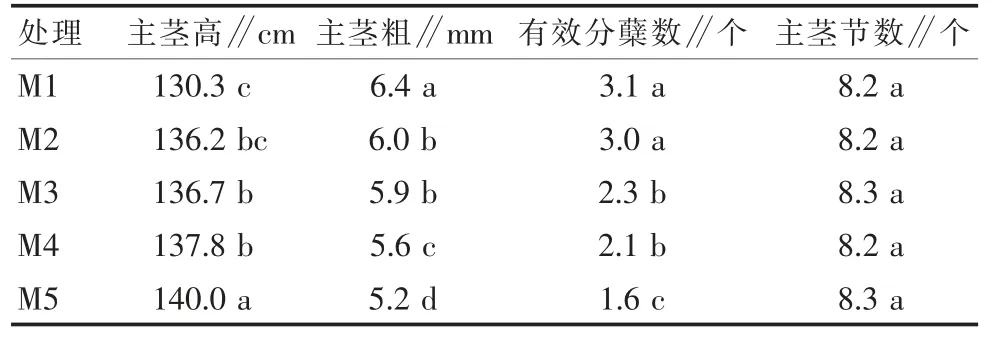

从表1可以看出,随着密度增大,各形态性状之间的差异逐渐显现出来,主茎高呈逐渐升高的趋势,茎粗和有效分蘖数呈逐渐减少的趋势,而主茎节数没有明显变化。主茎高的变异范围是130.3~140.0 cm,M5处理的株高显著高于其他处理;茎粗的变异范围是5.2~6.4 mm,M1处理的茎粗最大,显著高于其他处理,M5处理的茎粗最低;有效分蘖数的变异范围是1.6~3.1个,M1、M2处理的有效分蘖数最多,显著高于其他处理;主茎节数在各处理之间差异不显著。

表1 密度对糜子形态指标的影响

2.2 种植密度对糜子产量及其构成因素的影响

从表2可以看出,随着密度的增大,主穗重、主穗粒重、主穗长呈减少的趋势,且差异性显著。M1、M2处理的主穗重、主穗粒重、主穗长是所有处理中最高的,且显著高于其他处理,M1、M2之间差异不显著。密度对千粒重的影响差异不显著,变异范围是6.3~6.5 g。

表2 不同密度对糜子产量及其构成因素的影响

产量随着密度增大呈先增加后减少的趋势,在M2密度时产量达到最高,在M5密度时产量最低。

2.3 种植密度对糜子光合指标的影响

从表3可以看出,随着密度的增大,糜子各光合指标呈缓慢下降趋势,其中M1处理的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度都显著高于其他处理。光合速率变化趋势表现为M1>M2>M3>M4>M5,M2和M3之间差异不显著,M4和M5之间差异不显著;蒸腾速率变化趋势为:M1>M2>M3>M4>M5;气孔导度变化趋势为:M1>M2>M3>M4>M5。密度对叶绿素含量影响差异不明显,只是M5处理的叶绿素含量显著低于其他处理。

表3 不同密度对糜子光合指标的影响

3 结论与讨论

光合作用是作物产量形成的基础,作物90%以上干物质来源于光合作用。作物生产是一个群体过程,而非个体的表现。种植密度过低,植株群体可进行光合作用的叶面积小,光能利用率低,光合产物就会减少;而种植密度过高,尽管植株群体叶面积较多,但个体间互相遮挡,影响植株个体光合作用。张永丽等[8]对不同种植密度小麦研究结果表明,叶绿素含量和光合速率随着种植密度增加而降低。窦超银等[9]对玉米研究表明,单株叶面积随种植密度的增加而减小,叶面积指数随着种植密度的增加而增大。该试验研究结果表明,随着糜子种植密度增大,光合速率下降,蒸腾速率、气孔导度呈下降趋势,与王德慧等[10]的研究结果一致。

植株密度的不同会使群体小气候发生改变,最终会影响植株的个体发育、光合作用,从而影响产量。建立合理的群体结构,可以有效解决个体发育与群体发展的矛盾,充分利用光、温、水等自然资源,从而达到高产。该试验研究结果表明,随着植株密度的增大,株高呈上升趋势,茎粗、主穗长呈下降趋势,与周丽娟等[11]、傅永斌等[12]、王宇先等[13]研究结果一致。种植密度增大加剧了糜子对有限的水、肥、光的竞争,限制了糜子营养器官和生殖器官的生长发育,“源”和“库”变小,不利于营养物质贮藏和转运,导致穗长变短,穗重变小,穗粒重变小。

该试验只对齐黍2号一个糜子品种进行了密度试验,其结果具有一定的片面性、局限性,因为确定合理的栽培密度是一个与多种因素有关的技术问题,不但要考虑到品种自身的遗传特性、还应考虑到种植区的自然资源条件、栽培方式及管理水平等。