洋山港外来船舶压载水赤潮藻分析

王飞飞,程方平,王琼,吴惠仙,薛俊增*

(1. 上海海洋大学 海洋生态与环境学院,上海 201306;2. 上海海洋大学 港航生态安全研究中心,上海 201306)

引 言

船舶压载水(Ballast water)是为控制船舶纵倾、横倾、稳定性等而在船上加装的水及其悬浮物[1]。当船舶来往于不同国家和地区的港口之间时,其压载水中携带的生物可以通过压载水的排放过程在不同海域之间传播,从而引起海洋生态环境的破坏和污染[2]。相关数据指出,平均每天由压载水携带的物种高达7000多种[3],目前为止,大约有500种入侵物种已经被确认是由压载水传播的[4]。

全世界海洋浮游微藻有4000余种,其中能形成赤潮的有260余种,产生毒素的有70余种[5-6]。压载水携带的生物中携带有大量赤潮藻,可导致赤潮的发生。目前关于船舶压载水引发外来物种入侵甚至引发赤潮的现象已经引起国际社会的广泛关注,但是针对船舶压载水中赤潮藻的研究较少,仅有数篇综述了船舶压载水造成的有害赤潮藻类生态入侵状况、危害和管理经验[7]。由于压载水的监测起步较晚[8-9],导致其携带赤潮藻引发的赤潮事件却屡见不鲜,如起源于北美洲的柔弱菱形藻(Pseudo-nitzschiadelicatissima),于1996年香港大学调查的34艘来自海外船舶的压舱水中被首次发现,该藻多次在我国近海海域发生赤潮,因其具有较强的环境适应能力,一旦条件适宜,很可能引发赤潮;1983年产生于西太平洋的甲藻亚历山大藻也可能是由压载水引入的[10];日本褐藻(Undariapinnatifida)通过船舶压载水被带到了澳大利亚,给塔斯马尼亚州的渔业带来十分不利的影响[11];20世纪80年代末,澳大利亚的塔斯曼海域发现三种由船舶压载水带入的有毒甲藻,引发多起麻痹性神经中毒事件(PSP)[12]。

近年来,有害赤潮频繁发生于全球范围内的沿海国家及地区,其爆发频率、强度以及波及范围亦逐年增大[13]。1995—2014年的20年间,中国近岸海域共记载赤潮事件约1160次,东海海域为赤潮的高发区和多发区,自20世纪80年代有正式的赤潮记录以来,约有1/4的赤潮发生在这个海域[14]。中国东海海域常见的赤潮藻有中肋骨条藻(S.costatum)、米氏凯伦藻(Kareniamikimotoi)、东海原甲藻(Prorocentrumdonghaiense)、夜光藻(Noctilucascintillans)等[15]。长江口邻近海域属于赤潮高发区,有明确记录的发生过赤潮的赤潮藻有:具齿原甲藻(Prorocentrumdentatum)、尖叶原甲藻(Prorocentrumtriestinum)、角藻(Ceratium)、夜光藻(N.scintillans)、中肋骨条藻(S.costatum)等[16]。长江口及其附近的舟山海域在2005年发生过大规模的米氏凯伦藻(K.mikimotoi)赤潮,该种属于入侵种,造成了大量养殖鱼类死亡[17]。近年来,长江口附近海域接连爆发大规模东海原甲藻(P.donghaiense)及链状亚历山大藻(Alexandriumcatenella)赤潮,船舶压载水可能是导致这些藻传播引入的重要途径[16]。

洋山港位于长江口外的崎岖列岛[18],受长江径流影响,该水域营养物质丰富,植物生产力高,为赤潮爆发提供了必要的基础。随着上海国际航运中心的建设,大量的入境船舶停靠在洋山深水港,其排放的压载水可能携带多种广温广盐浮游植物,提高了港口及邻近海域赤潮发生的潜在风险。随着航运的发展,强海洋外来种的监测、进行相关的生态研究愈发重要[19]。因此本文对上海洋山港入境船舶压载水中的浮游植物进行了抽样调查和分析,为预防和控制赤潮、保护洋山港及其周边海域的生态环境提供相关依据。

1 材料与方法

1.1 采样船舶

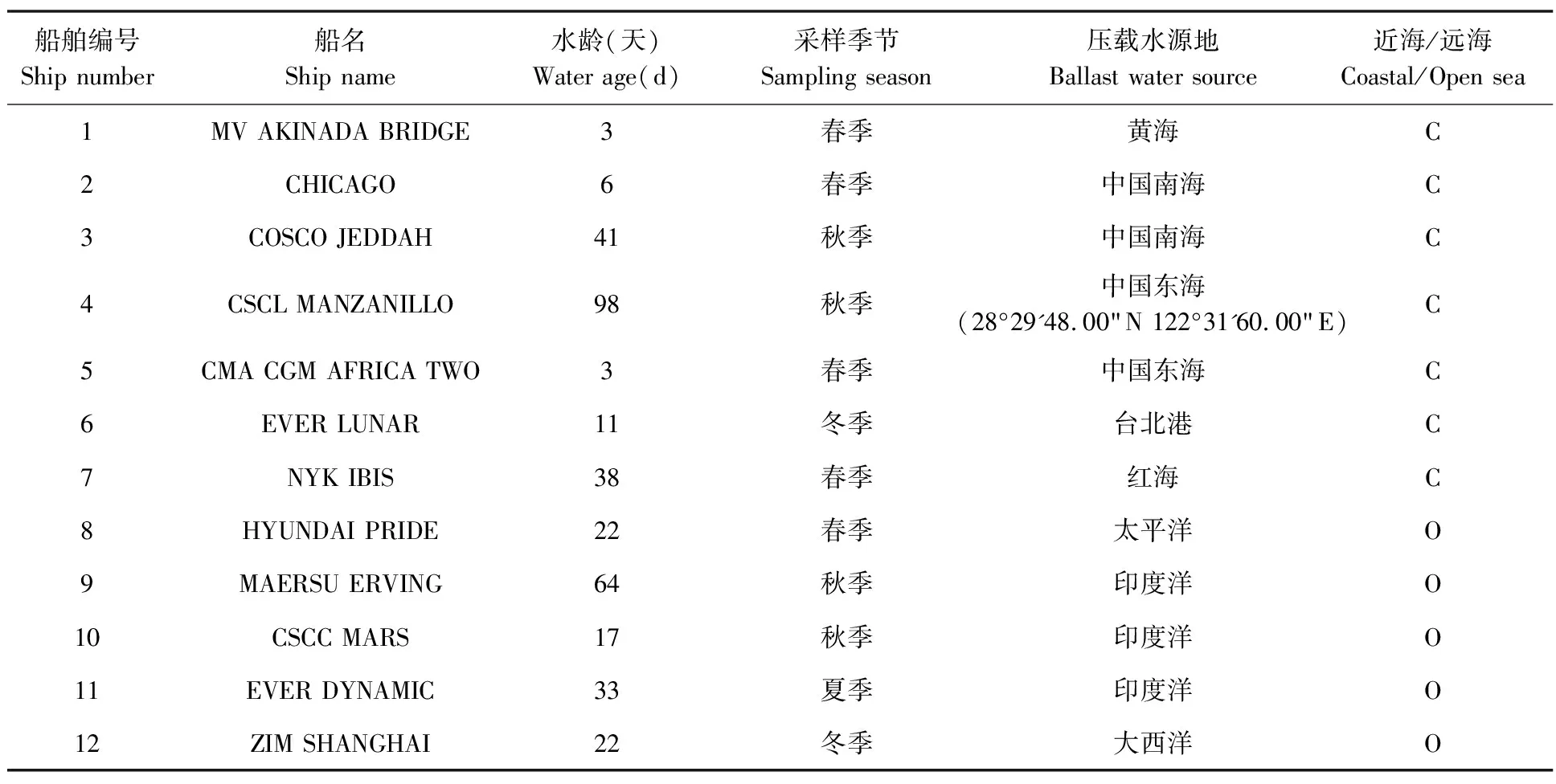

2015.4—2016.10先后采集停泊于洋山港的12艘船舶压载水样品,其中5份水样采集于春季,1份水样采集于夏季,4份水样采集于秋季,2份水样采集于冬季。12份水样的压载水龄变化范围为3—98 d。根据船舶压载水上一压载地所属海域统计得出,12份压载水样来源于8个海域,其中7份水样来源于近岸海域,5份来源于远海。船舶名称、水龄、压载时间、来源海域等信息通过船舶压载水航行记录获得(表1)。

表1 洋山港到港12艘船舶压载水样信息

1.2 浮游植物的采集与分析

打开船体人孔盖,使用10 L的有机玻璃采水器对浮游植物样品进行采集,然后用10 μm浮游生物网过滤,将滤样收集于采样瓶中,加入鲁哥氏液对样品进行固定,低温状态(4 ℃)下运至实验室,静置沉淀并浓缩至50 mL,取0.1 mL浓缩处理后的样品,移至浮游植物计数框,在光学显微镜下对其进行种类鉴定并计数,每个样品重复鉴定3片。物种丰度以cells/L计。非生物参数包括盐度(Salinity)、pH、温度(T)、溶解氧(DO)。

种类鉴定参考《中国近海赤潮生物图谱》、《中国海洋浮游生物图谱》和《海洋浮游藻类图谱》等进行鉴定,鉴定到最低分类阶元并记录细胞丰度信息。

1.3 数据分析

浮游植物优势种按照物种优势度值(Y)确定:

Y=(ni/N)×fi

(1)

式中,Y为优势度;ni为第i种赤潮藻的密度;N为总浮游植物密度;fi为第i种赤潮藻在调查船舶水样中出现的频率,当Y值大于0.01时,表示该物种为主要优势种[20]。

赤潮藻出现率fi计算公式为:

fi=Hi/M

(2)

式中,Hi为第i种赤潮藻在调查船舶水样中出现的次数;M为调查船舶的总数,出现率大于30%为常见种[21]。

用GraphPad Prism 6等软件进行图形化分析压载水中藻类及赤潮藻的丰度等数据。

用IBM SPSS States 22软件分析压载水中浮游植物丰度、赤潮藻丰度与环境因子之间的相关关系。

2 结果与分析

2.1 压载水样参数

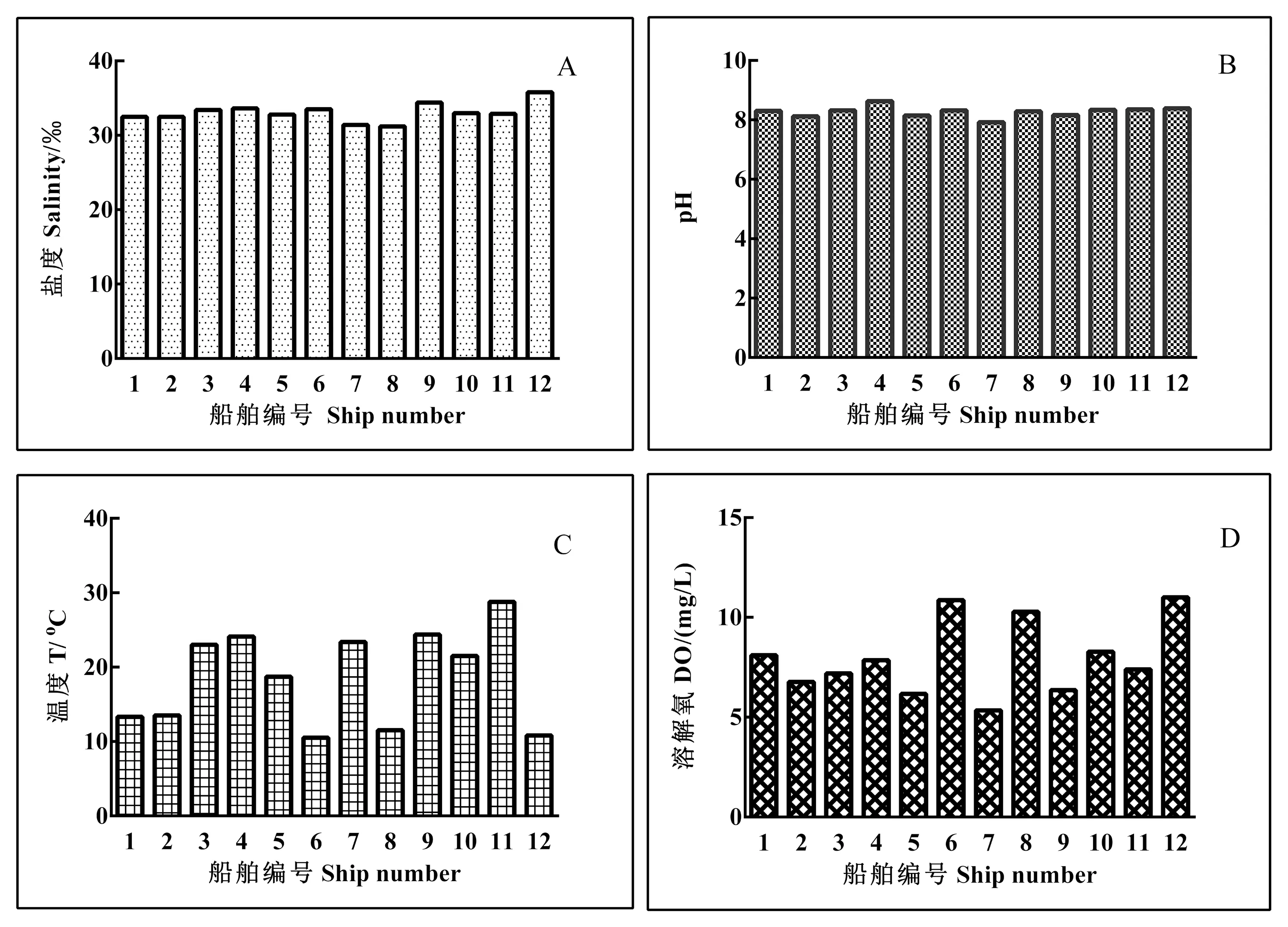

通过对非生物参数盐度、pH、温度、溶解氧统计分析可知,12份样品的盐度介于31.2 ~ 35.8 PSU之间,平均盐度为33.08 PSU; pH介于7.92 ~ 8.63之间,平均pH为8.27;温度介于10.5 ~ 28.8 ℃之间,平均温度为18.63 ℃;DO介于5.35 ~ 11.00 mg/L之间,平均DO为7.97 mg/L(图1)。

注:A、B、C、D分别代表12份压载水样品的盐度、pH、温度和溶解氧。

盐度最高的样品压载于大西洋海域的12#样品,最低的样品压载于太平洋海域的8#样品(图1 A);pH最高的样品压载于中国东海海域的4#样品,最低的样品压载于红海海域的7#样品(图1 B);温度最高的样品压载于印度洋海域的11#样品,采样季节是夏季,温度最低的样品压载于台北附近海域的6#样品,采样季节是冬季(图1 C);溶解氧最高的样品压载于大西洋海域的12#样品,最低的样品为压载于红海海域的7#样品(图1 D)。

2.2 各船舶压载水中赤潮藻种类组成

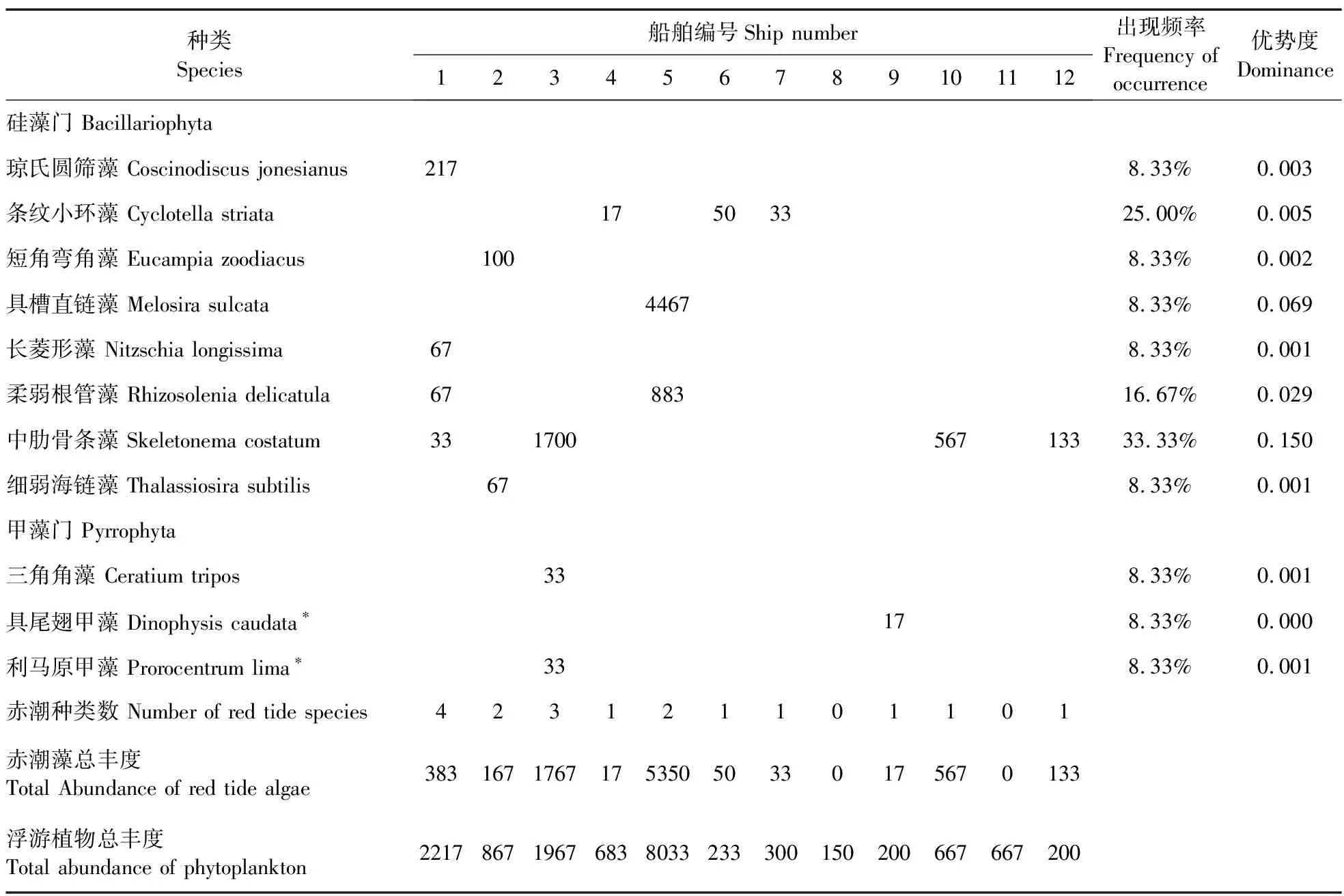

采集到船舶压载水浮游植物47种,隶属于硅藻门(Bacillariophyta)、甲藻门(Pyrrophyta)、金藻门(Chrysophyta)、绿藻门(Chlorophyta)。鉴定出赤潮藻11种,隶属于硅藻门(Bacillariophyta)和甲藻门(Pyrrophyta),其中,硅藻门(Bacillariophyta)赤潮种类较多,有8种,占赤潮总种数72.7%,甲藻门赤潮种类较少,有3种,占赤潮总种数27.3%。此外,鉴定出具尾翅甲藻(D.caudata)和利马原甲藻(P.lima)2种产毒赤潮藻,全部隶属于甲藻门(Pyrrophyta)。赤潮藻名录见表2。

表2 各船舶压载水中赤潮藻种类组成

本次调查的12份船舶压载水样品中,来自于黄海海域的1#样品中赤潮藻种类最多(4种),均隶属于硅藻门;来自于印度洋海域的9#样品中只检测到一种甲藻门赤潮藻是具尾翅甲藻(D.caudata);来自于太平洋海域的8#样品和印度洋海域的11#样品中未检测到赤潮藻。

从赤潮藻出现频率分析,来源较广泛的赤潮藻条纹小环藻(Cyclotellastriata),出现频率25%,采集到该种赤潮藻的3个样品全部来自于近岸海域;常见种为中肋骨条藻(S.costatum),出现频率33.33%,采集到该种赤潮藻的4个样品分别来自于黄海、中国南海、印度洋和大西洋;柔弱根管藻(R.delicatula)出现频率为16.67%,来源于黄海和东海;其余赤潮藻种仅在单艘船舶中出现,频率较低(小于10%)。

12份压载水样品中,硅藻门(Bacillariophyta)赤潮藻占绝对优势,其余为甲藻门(Pyrrophyta)。浮游植物优势度值(Y)显示,所有调查船舶压载水中,优势赤潮藻种有具槽直链藻(M.sulcata),优势度为0.069;柔弱根管藻(R.delicatula),优势度为0.029;中肋骨条藻(S.costatum),优势度为0.150。

2.3 各船舶压载水中赤潮藻丰度及占比情况

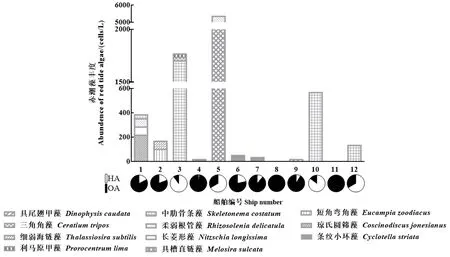

对12份船舶压载水样品中的赤潮藻及浮游植物统计分析,各样品中赤潮藻种类、丰度及赤潮藻总丰度在浮游植物总丰度中占比情况见图2。

注:HA表示赤潮藻,OA表示非赤潮种

不同船舶压载水样品中赤潮藻丰度差异较大(图2),压载于中国东海海域的5#样品中赤潮藻丰度最高,达到(5.35 ± 1.097)× 103cells/L,占比该浮游植物中的66.60%,其中以具槽直链藻(M.sulcata)丰度最高,达到(4.467 ± 0.98)× 103cells/L,压载水龄为3 d,采样季节为春季;赤潮藻丰度相对较高的样品还有压载于中国南海海域的3#样品,赤潮藻总丰度为(1.767 ± 0.189)× 103cells/L,占比该浮游植物中的89.83%,其中以中肋骨条藻(S.costatum)丰度最高,达到(1.7 ± 0.229)× 103cells/L, 压载水龄为41 d,采样季节为秋季。其余海域的赤潮藻丰度相对较小,低于1×103cells/L。从赤潮藻占比情况分析,最高的是3#样品(89.83%),其次是压载于印度洋海域的10#样品,占比85.00%,其中,中肋骨条藻(S.costatum)丰度最高,达到(0.567 ± 0.176)× 103cells/L,压载水龄17 d,采样季节为秋季。另外,压载于大西洋海域的12#样品和来自于中国东海海域的5#样品中赤潮藻占比也较高,在60.00%以上。赤潮藻占比较低的是采样于秋季的4#(2.44%)和9#(8.33%)样品,压载水龄分别为98 d和64 d,而压载于大西洋和印度洋的8#和11#样品中未检测到赤潮藻。12份样品的赤潮藻平均丰度为(0.707 ± 1.545)× 103cells/L,浮游植物平均丰度为(1.349 ± 2.212)× 103cells/L,赤潮藻平均占比52.42%。

2.4 压载水中藻类丰度、赤潮藻丰度与环境因子的关系

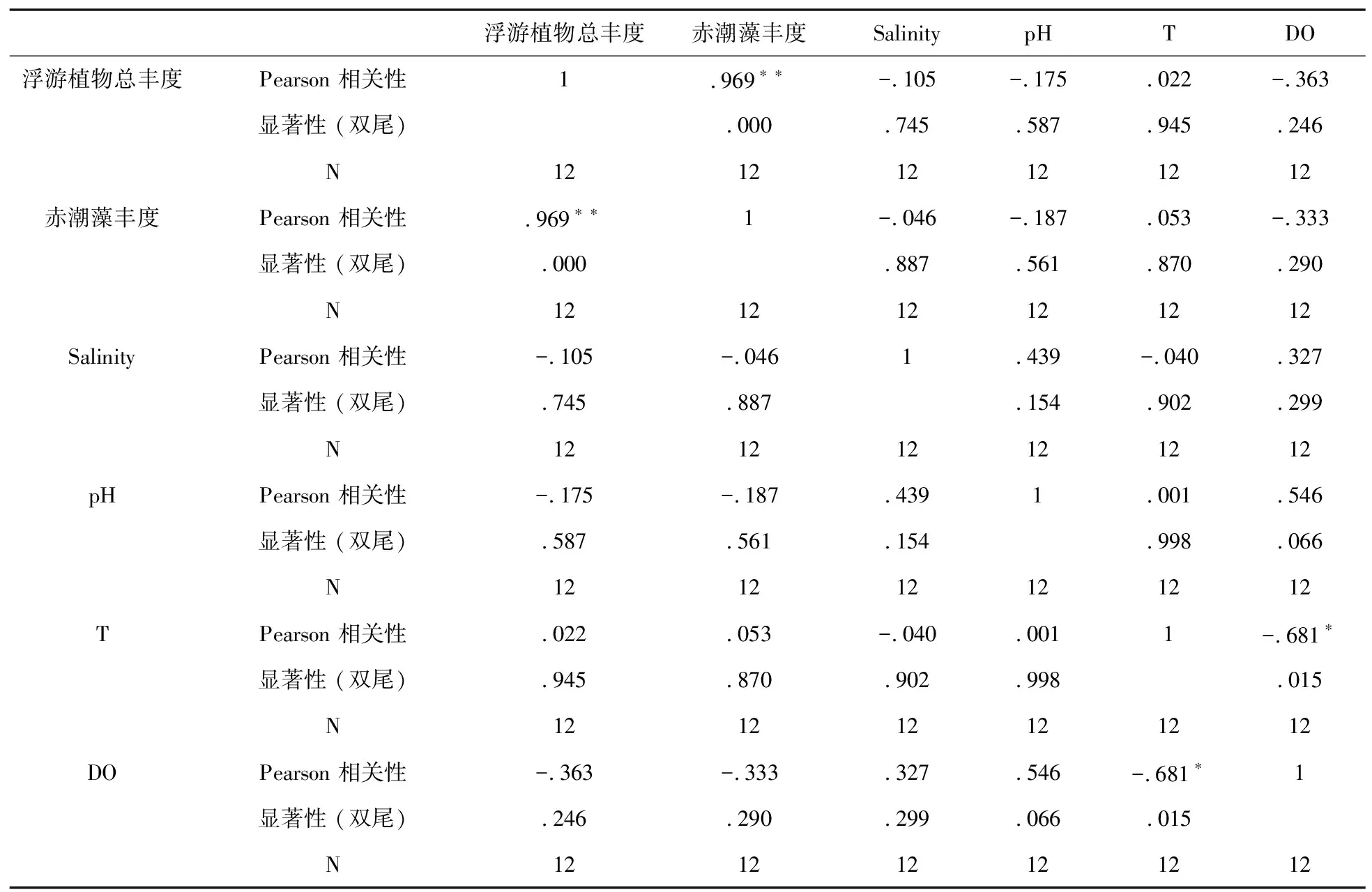

通过Pearson 相关性分析得出,压载水中浮游植物总丰度与赤潮藻丰度成极显著相关关系,但这两者与盐度、水温、pH 和溶解氧无显著相关关系(P>0.05)。

表3 浮游植物丰度和赤潮藻丰度与水质指标的相关性分析

3 讨论

本研究与其它研究结果相似,尽管水龄不同,航线不同,但硅藻门(Bacillariophyta)均为船舶压载水中浮游植物群落的优势门类,可能与其生活适应性相关[22-23]。12份船舶压载水样品携带的赤潮藻类有11种,出现的中肋骨条藻(S.costatum)、琼式圆筛藻(C.jonesianus)、条纹小环藻(C.striata)、柔弱根管藻(R.delicatula)等赤潮藻种类在我国大部分海域均有分布[24],船舶运输的增加会增大物种传播的频率,也会增加物种入侵的数量,由于贸易的增加和航运路线的扩大,有害物种的分布范围也在不断扩展[25]。船舶压载舱在船舶航行过程中并非为浮游植物生活的理想场所,许多浮游植物不适应压载舱中无光、温度变化剧烈、营养盐缺乏的环境,沉入压载舱底并死亡[26]。然而,一些藻类具有较强的环境适应性,在恶劣的环境条件下能形成休眠孢子度过不良环境,还有一些藻类存在其他替代的营养方式保持生命力,即使是在恶劣的情况下仍然能够存活[25],当船舶到达目的港后,一些存活下来的浮游藻类随压载水排放进入新的海域,一旦周围环境适合其生长,它们便会在目的港生长繁殖,甚至导致赤潮发生,对目的港口的环境造成一定的危害[27-28]。

自然水域中浮游植物丰度受到多种环境因子如温度、盐度等的影响[20],但压载水舱环境条件较为特殊,其水体虽来源于自然海域,却隔离于自然海域。关于压载水中浮游植物丰度与环境因子之间关系的研究较少,本次研究发现,压载水中温度、pH、溶解氧和盐度等环境因子与赤潮藻丰度和浮游植物丰度之间无显著相关性,压载水中存活下来的多是广温广盐性物种[29-30],如丰度较高的中肋骨条藻(S.costatum)和具槽直链藻(M.sulcata)。在压载水中发现的赤潮藻具槽直链藻(M.sulcata)最适生长温度为25 ℃,在盐度16 ~ 32 PSU范围影响不大,但在24 PSU处,直链藻获得最大生长率[31],因此,在洋山港4—10月份的盐度及温度条件下通过压载水向海域中排放该种藻类具有一定的潜在风险。本次调查在压载于印度洋海域的9#样品中发现具尾翅甲藻(D.caudata),该种是一种产腹泻性贝毒(DSP)的赤潮藻,2004—2005年,长江口及其邻近海域曾发生有毒赤潮13起,约占赤潮总数的1/4,其中就包括该种藻类[11]。在本次调查所采的压载水样中还多次发现了中肋骨条藻,这些水样分别来自黄海、中国南海、印度洋和大西洋海域,其生存的适宜温度范围是21.8 ℃~25.1 ℃[32],洋山港的环境(尤其在夏季)特别适宜其生长繁殖,在长江口及东海赤潮高发区,每年均监测到多次中肋骨条藻赤潮发生,中肋骨条藻在赤潮优势种中所占比例超过20%[33],由其引发的赤潮数量占到东海赤潮总量的13.8%[34],所以应对压载自这些海域的压载水严格控制,加大监测力度。

上海国际航运中心洋山深水港区是国际远洋航运的主靠港之一,位于长江入海口,东海东北边缘区域。长江口及其邻近海域属于富营养化海域[35],为浮游植物的繁殖提供了充足的营养盐。李晓琳等人调查了2011—2015年间洋山港的浮游植物群落组成,5 a间浮游植物全年平均密度介于6.00×103cells/L~4. 36×105cells/L之间,鉴定到该海域浮游植物近300种,硅藻门(Bacillariophyta)为主要优势门类,其次是甲藻门(Pyrrophyta),其中,中肋骨条藻(S.costatum)和波罗的海海链藻(Thalassiosirabaltica)的优势度较高,扁圆卵形藻(Cocconeisplacentula)、具槽帕拉藻(Paraliasulata)、小环藻属(Cyclotellaspp.)、圆筛藻属(Cosinodisusspp.)和菱形藻属(Nitzschiaspp.)也是主要的优势种[20,36],说明该海域适宜浮游植物尤其是这些优势种类的繁殖。本次调查中发现了中肋骨条藻(S.costatum)、条纹小环藻(C.striata)、琼式圆筛藻(C.jonesianus)、长菱形藻(N.longissima)等赤潮藻种,虽然丰度不高,但这些藻类在经历了压载舱的极端环境后,若被排放到适宜其生长繁殖的洋山港附近海域,有可能造成其大量繁殖甚至引发赤潮。19世纪以来,东海赤潮发生次数远远高于我国其他海域,其中长江口及其邻近海域赤潮发生最为频繁,规模大且持续时间长[33]。有些引发赤潮的物种属于外来入侵种,据统计,全球海洋物种入侵事件中1/3以上与船舶压载水有关[34]。因此,洋山港所面临的船舶压载水携带赤潮藻入侵的风险较为严峻,压载水携带的赤潮藻已成为洋山港及邻近海域赤潮爆发的潜在风险源。可结合使用传统分类学方法、实时定量PCR检测,或者开发新的快检试剂盒,实现快速监测目标藻类的目的。

4 结论

本研究对12艘船舶压载水携带的藻类进行了调查,鉴定出赤潮藻11种,其中硅藻门8种,甲藻门3种。包括两种产毒赤潮藻具尾翅甲藻(D.caudata)和利马原甲藻(P.lima)。赤潮藻优势种有具槽直链藻(M.sulcata)、柔弱根管藻(R.delicatula)、中肋骨条藻(S.costatum)。压载于近岸海域的压载水样中赤潮藻种类和丰度高于远海海域,来源于远海海域的两份样品中未检测到赤潮藻。综合本研究及以往研究,可认为外来船舶压载水的排放对洋山港及周边环境具有一定风险生态。应对压载水携带有毒有害、高丰度赤潮藻类进行严密监测,对相关来源海域的船舶压载水采取有效的处理措施。