应激中居家期间注意缺陷多动障碍学龄儿童电子产品使用与家庭功能和教养效能的关系

何 山,帅 澜,张劲松,王周烨,邱美慧,夏卫萍,曹 璇,陆 璐,华 颖

上海交通大学医学院附属新华医院临床心理科(中国上海 200092)

注意缺陷多动障碍(attention-deficit/hyperactivity disorders, ADHD)是儿童期最常见的神经发育性障碍之一,临床上以与年龄和发育水平不相符的注意力不集中、多动和冲动为主要症状[1]。国内一项meta分析[2]显示,中国儿童和青少年ADHD患病率为7.2%。ADHD的病因和发病机制尚不明确,多数学者认为该病是由生物学、心理学及社会环境等多种因素相互作用所致[3]。其中,家庭教养环境与ADHD相关症状的发生和发展密切相关,不良的家庭教养环境对儿童不当的行为起到示范和强化的作用[4],家庭教养方式、父母心理健康状况以及父母的行为方式等因素都与ADHD儿童的核心症状显著相关[5-7]。

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情是一场公共性危机事件,属于重大应激事件。本课题组在国际上率先报道了ADHD学龄儿童在疫情发生后1个月内的急性应激心理状态,处于这样的应激中,ADHD儿童更容易显现和恶化心理行为问题,如负面情绪、网络成瘾等[8]。这场应激事件持续至今,其发生时间之长、影响范围之广以及影响的复杂性前所未有,此次事件不同阶段所出现的问题也有所不同。自疫情发生后被限制外出,直至校园开学之前,居家生活、学习持续超过2个月,ADHD儿童的状态又如何?鉴于这期间电子产品使用增多的事实,不论是否因休闲娱乐还是在线网课,都给家长教养带来了挑战。当今,电子产品的使用和管理已经成为家庭教养环境的重要组成部分[9]。在ADHD儿童群体中,更容易出现电子产品依赖和使用时间过长的情况[10],家长在教养方面明显存在困难。一项前瞻性研究[11]结果表明,ADHD可作为青少年网络成瘾的重要预测因素。因此,研究在此次全球公共应激事件期间ADHD儿童的家庭教养状况,及其与电子产品使用情况的关系非常重要,可引起人们对特殊时期ADHD儿童使用电子产品的管理的重视,并积极采取有效措施减轻照养人的教养压力,为患儿提供更健康的家庭环境。

1 对象与方法

1.1 对象和分组

样本来源于2020年4—5月就诊于上海交通大学医学院附属新华医院临床心理科的8岁0月~ 15岁11个月的确诊ADHD儿童。入组标准:① 符合美国《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》[Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(Fifth Edition), DSM-5]中ADHD诊断标准;②学龄儿童韦氏智力测验中文修订版(Wechsler intelligence scale for children, Chinese revised version,WISC-CR)-上海市区常模[12],总智商≥80,确保能够理解并独立应答测试量表。排除标准:孤独谱系障碍、精神发育迟滞、情感障碍及癫痫、脑外伤等脑器质性疾病。共入组确诊ADHD患儿194例,男孩140例,女孩54例,平均年龄为(11.02±2.1)岁。

参考国内既往研究[13-14],以青少年手机使用依赖自评问卷(self-rating questionnaire for adolescent problematic mobile phone use, SQAPMPU)总分≥28分或网络成瘾诊断量表(internet addiction test,IAT)总分≥40分为筛查阳性标准,将任一量表得分大于或等于临界值的ADHD儿童视为存在过度使用电子产品的行为,纳入电子产品使用过度组(过度组);量表得分均小于临界值的视为电子产品使用正常,纳入电子产品使用正常组(正常组)。过度组ADHD儿童85例,男孩58例,女孩27例;正常组ADHD儿童109例,男孩82例,女孩27例。

本研究经上海交通大学医学院附属新华医院伦理委员会审核批准(批件号:XHEC- C-2020-076),所有受试者均同意参加本研究,并由其家长签署知情同意书。

1.2 调查内容和流程

调查内容包括:一般情况调查、ADHD儿童和青少年手机和网络使用情况、家庭功能、家长的育儿胜任感以及应激事件期间主要照养人的焦虑、抑郁状态。由儿童填写居家期间电子产品的使用情况;主要照养家长填写居家期间家庭教养环境的相关情况,以及家长自身的焦虑、抑郁状况。在调查期间发放成套问卷,封面写明调查意义,每份问卷上注明调查起始时间,1个月内对问卷进行回收。

1.3 工具

1.3.1 一般情况调查表 自编一般情况调查表,内容包括儿童年龄和性别、家长的受教育程度、家庭年收入以及防疫居家期间人均居住面积等。本研究中该调查表由ADHD儿童的家长填写。

1.3.2 SQAPMPU 问卷[15]包含13个条目,每个条目以1分(从不)~ 5分(总是)依次计分,总分越高,表明对手机的依赖程度越高。从戒断症状、渴求性和身心影响3个维度进行评估。本研究中该量表由儿童本人填写,自评居家期间手机使用情况。

1.3.3 IAT 量表为Young[16]研发的评估工具,包含20个条目,得分范围在20~100分。量表由我国学者引进并翻译成中文版,具有较好的效度和信度,适合在科研和临床工作中使用[17]。本研究中该量表由儿童本人填写,用于ADHD儿童自评居家期间网络的使用情况。

1.3.4 家庭功能评估量表(family assessment device,FAD) 量表[18]包含60个条目,7个维度,分别为问题解决、沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制和总的功能。采用4级评分,得分越高提示家庭功能越差。FAD中文版已广泛应用于我国精神障碍患儿的家庭功能研究中,具有较好的信效度[19-20]。本研究中该量表由儿童家长填写,用于评估ADHD儿童居家期间其家庭的情况,如家庭成员是否会做感兴趣的事、家庭是否有好的情绪氛围等。

1.3.5 育儿胜任感量表(parenting sense of competence, PSOC) 量表用于评估父母在育儿过程中满足各种需求的效能和能力[21],包含教养效能和教养满意度2个维度,共17个条目。采用6级评分法,得分越高,提示个体的育儿胜任感越好。PSOC中文版在我国具有良好的信效度[22]。本研究中该量表由儿童家长填写,用于ADHD儿童的家长评价居家期间自身的教养能力和教养满意度。

1.3.6 患者健康问卷抑郁量表(patient health questionnaire 9-item, PHQ-9) 量表共9个条目,是一种简明的抑郁障碍自评筛查量表,采用4级评分法,得分在0~27分,得分越高,提示个体的抑郁症状越严重,得分≥5分者表示筛查阳性。常用于对抑郁障碍进行初步筛查[23],在我国的综合性医院中该量表具有较好的信效度[24]。本研究中该量表由儿童家长填写,用于ADHD儿童的家长评估居家期间自身的抑郁情绪水平,如评价心情低落、食欲不振等表现。

1.3.7 广泛性焦虑量表(generalized anxiety disorder assessment 7-item, GAD-7) 量表共7个条目,用于评价广泛性焦虑症状的严重程度,每个条目以0 ~ 3分进行计分,得分范围在0 ~ 21分。量表可用于广泛性焦虑障碍的筛查,得分越高,提示个体的焦虑症状越严重,得分≥5分者表示筛查阳性。GAD-7中文版在我国综合性医院的应用中显示较好的信效度[25]。本研究中该量表由儿童家长填写,用于ADHD儿童家长评估居家期间自身的焦虑情绪水平,如评价紧张、难以静坐等表现。

1.4 质量控制

于心理科门诊就诊的ADHD患儿,其诊断经过精神检查、标准化量表和诊断性访谈等一系列标准化过程,诊断者均为至少拥有5年以上工作经验的精神科医师,对不确定诊断的患儿由精神科主任医师进一步诊断。标准化量表在首次就诊时由临床医师发放,回收时由测评人员核对信息完整性,输入电脑的评估软件并打印报告给家长,空缺题目可及时补充。

1.5 统计学方法

本研究应用SPSS 19.0统计软件进行数据分析,连续变量用±s表示,组间比较采用独立样本t检验、协方差分析。分类变量用例数(百分比)表示,采用χ2检验进行统计比较。采用主成分分析、回归分析和结构方程建立综合模型。设置检验水平α= 0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象基本特征

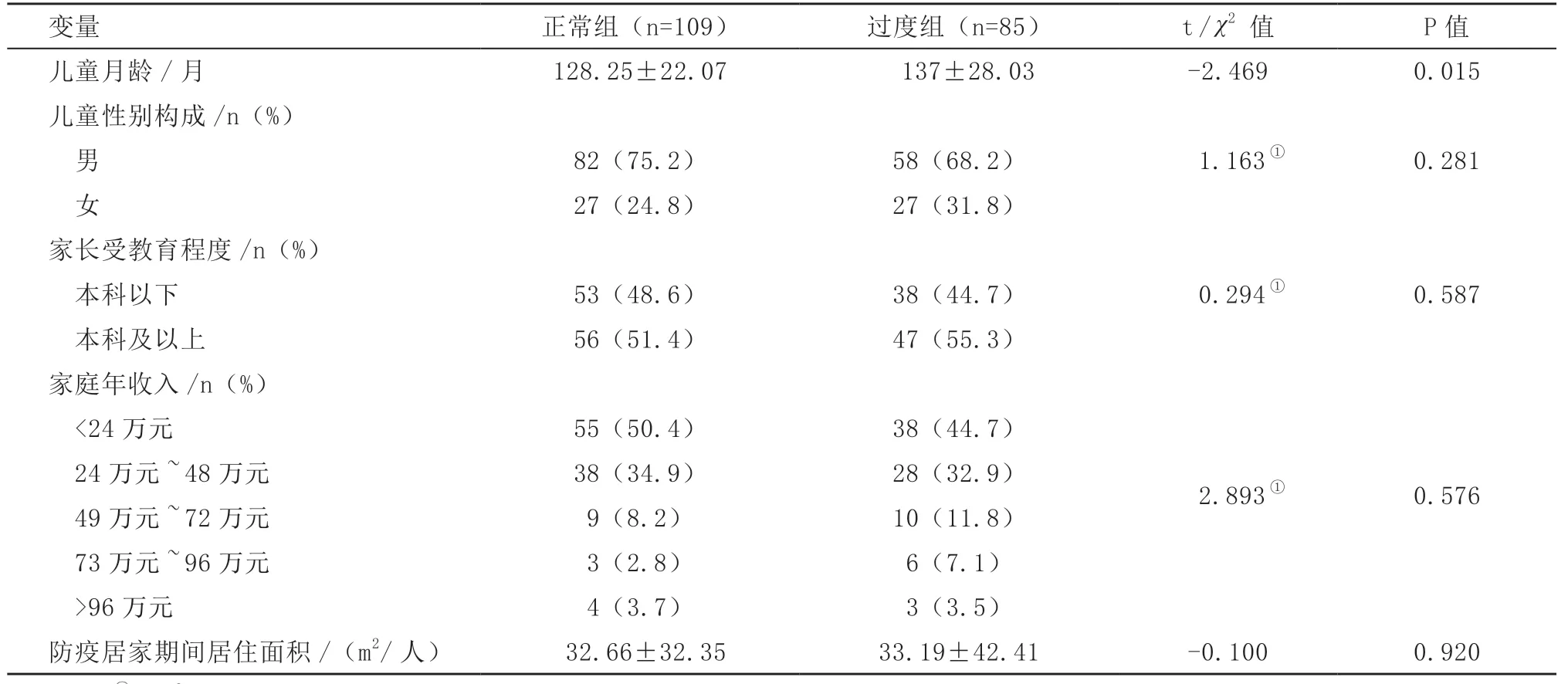

过度组的月龄大于正常组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组儿童的性别组成、家长受教育程度、家庭年收入以及防疫居家期间人均居住面积的差异无统计学意义(均P>0.05)。详见表1。

表1 ADHD儿童一般人口学资料比较

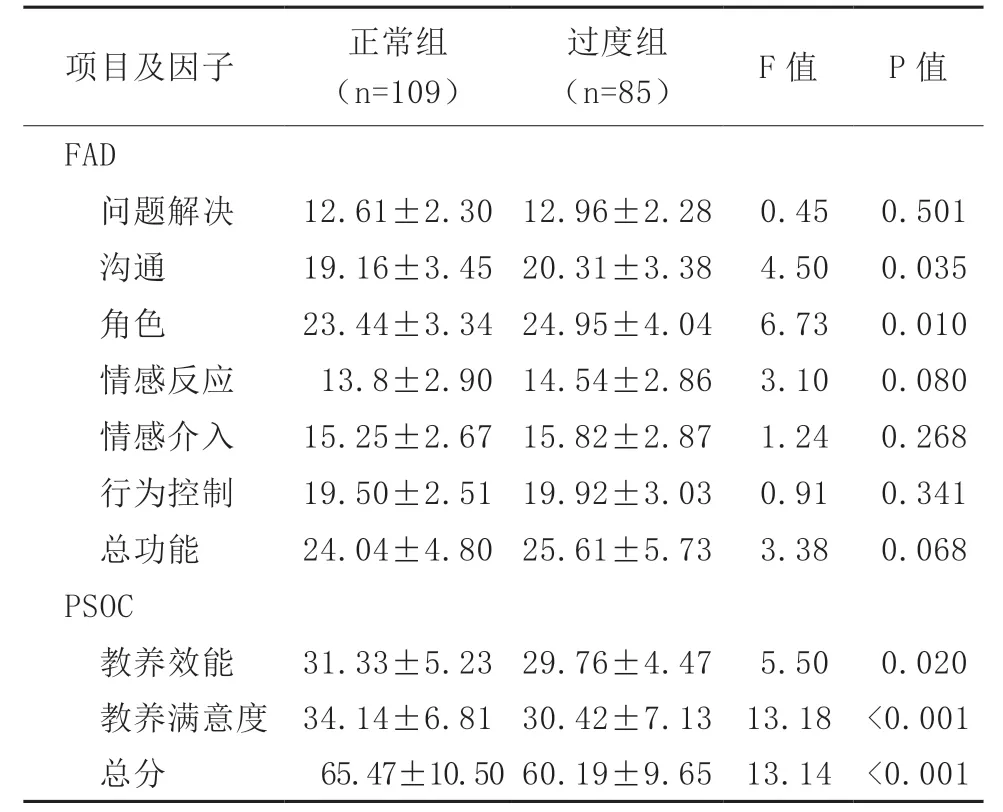

2.2 家庭功能和家长育儿胜任感的比较

在校正了儿童年龄变量的影响后,协方差分析结果显示:过度组ADHD儿童家庭功能的沟通和角色因子得分均高于正常组,且差异具有统计学意义(P<0.05),提示过度组ADHD儿童家庭的沟通和角色功能低于正常组;过度组儿童家庭功能的问题解决、情感反应、情感介入、行为控制和总功能得分也高于正常组,但差异无统计学意义(P>0.05)。过度组ADHD儿童家长的教养效能得分、教养满意度得分和育儿胜任感总分均低于正常组,且差异均具有统计学意义(P<0.05),提示正常组ADHD儿童家长的教养效能和教养满意度高于过度组。详见表2。

表2 儿童家庭功能和家长育儿胜任感量表得分±s

表2 儿童家庭功能和家长育儿胜任感量表得分±s

项目及因子 正常组(n=109)过度组(n=85) F值 P值FAD问题解决 12.61±2.30 12.96±2.28 0.45 0.501沟通 19.16±3.45 20.31±3.38 4.50 0.035角色 23.44±3.34 24.95±4.04 6.73 0.010情感反应 13.8±2.9014.54±2.86 3.10 0.080情感介入 15.25±2.67 15.82±2.87 1.24 0.268行为控制 19.50±2.51 19.92±3.03 0.91 0.341总功能 24.04±4.80 25.61±5.73 3.38 0.068 PSOC教养效能 31.33±5.23 29.76±4.47 5.50 0.020教养满意度 34.14±6.81 30.42±7.13 13.18 <0.001总分 65.47±10.5060.19±9.65 13.14 <0.001

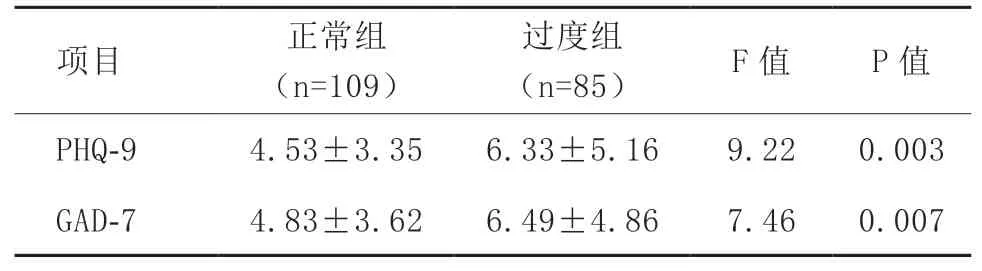

2.3 家长心理健康状况的比较

在校正了儿童月龄变量的影响后,协方差分析结果显示:过度组ADHD儿童家长的PHQ-9和GAD-7得分均高于正常组儿童家长得分,且差异具有统计学意义(P<0.05),提示电子产品使用过度的ADHD儿童家长的抑郁、焦虑水平更高。详见表3。

表3 ADHD儿童家长的心理健康水平得分±s

表3 ADHD儿童家长的心理健康水平得分±s

项目 (正n=常10组9)(过n=度8组5) F值 P值PHQ-9 4.53±3.35 6.33±5.16 9.22 0.003 GAD-7 4.83±3.62 6.49±4.86 7.46 0.007

2.4 家庭功能、育儿胜任感和电子产品使用的回归模型

应用主成分分析方法对FAD的7个因子和PSOC的2个因子共9个测量变量提取主成分。以提取后的2个主成分(记为FAD1、PSOC1)分别对FAD的7个变量和PSOC的2个变量做线性回归,结果显示:FAD1和PSOC1对家庭功能和育儿胜任感具有较强的解释作用,解释程度分别为93.9%和93.7%,具有统计学意义(P<0.01)。

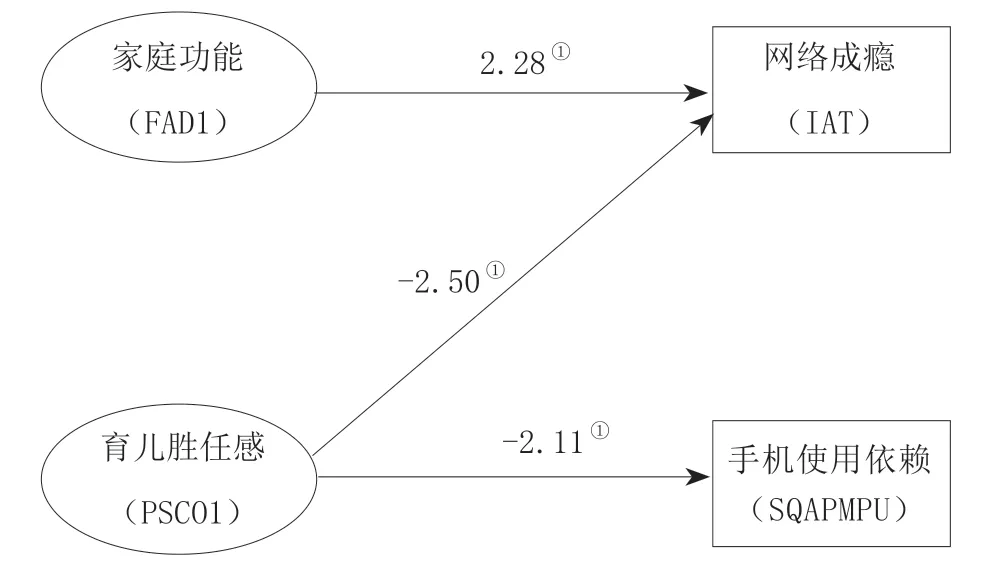

将主成分FAD1和PSOC1作为自变量,IAT和SQAPMPU作为因变量纳入结构方程检验的回归模型进行验证,结果显示:FAD1对SQAPMPU的影响作用无统计学意义(P>0.05);FAD1对IAT的影响作用,PSOC1对SQAPMPU和IAT的影响作用有统计学意义(P<0.05)。详见图1。

图1 结构方程检验通过的回归模型

3 讨论

美国儿科学会(American Academy of Pediatrics,AAP)认为,电子产品种类的增多以及媒体内容的丰富为儿童和青少年群体接触电子产品提供了便利,电子产品在儿童青少年群体中的整体使用量呈现逐年增长的趋势[26]。如今,学龄期儿童和青少年可以接触到包括电视在内的多种电子产品,如智能手机、平板电脑和手持游戏机等。研究[27]发现,ADHD儿童倾向于发生电子产品使用不当的问题,包括使用时间过长、浏览不健康内容等,而电子产品的使用也与ADHD儿童的行为问题存在低度相关性。

COVID-19疫情暴发后,全国各省市自治区迅速启动重大突发公共卫生事件一级响应,因居家防疫而推迟了各区域高等院校、中小学和幼儿园的开学时间,采用居家上网课学习。本次调查中的儿童自开始限制外出至就诊,处于应激状态中的居家生活和学习时间持续达2 ~ 4个月。在此期间,对居家儿童的管理是众多家庭所面临的难题,尤其是国内学校开展的网上课程,使得儿童和青少年有更多的机会使用电子产品。最近国内一项研究[28]显示,疫情期间学龄儿童花费在智能手机和社交媒体上的时间显著多于疫情暴发前。尽管居家期间的网络使用时间包含了网课时间,但也同样增加了ADHD儿童家长家庭教养的难度,对电子产品的监管也是ADHD儿童家长关心的问题[29]。

3.1 电子产品使用和ADHD儿童家庭功能特点的分析

家庭功能反映了家庭系统的整体运行状况,其中沟通、角色功能、情感介入和情感反应是家庭功能的重要组成部分[19]。与正常儿童相比,ADHD儿童的家庭功能在7个维度中都明显存在缺陷[30]。而本研究结果显示,在ADHD儿童群体中,过度使用电子产品的ADHD儿童家庭在沟通和角色功能方面存在更为严重的问题;此外,家庭功能也可以显著影响ADHD儿童过度使用网络的问题,家庭功能损害越严重,儿童的网络使用行为越多。

ADHD儿童居家期间,由于电子产品的使用增多以及部分家长疏于对ADHD儿童的有效管理,导致这类家庭亲子间的沟通交流显著减少。值得关注的是,电子产品的暴露本身也会影响儿童语言技能的发展[31-32],从而进一步恶化其沟通能力。此外,ADHD儿童沉迷于电子产品,易于忽视其他家庭成员的行为和情绪表达,可以表现为难以完成家长布置的任务或指令,由此可能激化亲子间的矛盾。从整体来说,这是家庭功能中角色功能缺失的特征,而从个体来说,这同时也是ADHD儿童症状的表现。结合本研究回归分析结果,可以推测家庭功能的缺失可能会诱使ADHD儿童过度使用电子产品,这与其他在青少年群体间开展的研究结果相似[33]。另一方面,也有可能是由于ADHD相关的行为特质导致了家庭功能的缺失,如难以有序地参与家庭活动、伴有对立违抗行为等。

3.2 电子产品使用与ADHD儿童家长教养效能和满意度的分析

有学者[34]认为,儿童的行为表现是家长对于教养能力的自我认可和教养满意度的来源之一,且二者存在相互影响的关系。Johnston等[35]在ADHD儿童家长群体中发现,其教养效能和教养满意度都与儿童的对立行为呈低度负相关,教养满意度与注意不集中的症状呈低度负相关。本研究发现,过度使用电子产品的ADHD儿童家长的教养效能和满意度都显著低于正常组的ADHD儿童家长;家长的育儿胜任感水平能够显著影响ADHD儿童的电子产品使用情况,胜任感水平越低,手机依赖和网络成瘾的程度越高。

应激事件下居家期间,我国众多学校采用网络教学的形式进行授课,互联网的应用让电子产品自然地融入了ADHD儿童的家庭日常生活。特殊形势下,家长一方面希望孩子通过网络形式学习知识,另一方面又担心电子产品给孩子带来负面影响。在这种趋避冲突的影响下,家长可能会在主观上给予自我教养效能和满意度相对消极的评价,认为个人的教养能力有限,胜任感明显缺失,这也会进一步恶化ADHD儿童在电子产品使用方面的问题。

3.3 电子产品使用与ADHD儿童家长心理健康状况的分析

国内外既往研究[6,36]表明,ADHD儿童的症状与家长的焦虑、抑郁情绪和教养压力存在显著相关性。本研究结果显示,过度使用电子产品的ADHD儿童家长的抑郁、焦虑水平均高于正常组的ADHD儿童家长。由于长时间地接触电子产品以及ADHD儿童本身存在的教养困难特质,这类家长更易于产生消极情绪,如担心孩子的身体健康和学习问题等。值得注意的是,疫情期间的一项研究[8]表明,家长的情绪水平也会影响儿童的ADHD症状,进而增加家长的教养难度。因此,推测ADHD儿童家长的情绪可能会通过某些中介变量对ADHD儿童电子产品的使用行为产生影响。

本研究仍有不足之处,可增加与应激事件期间正常儿童的对照研究以及疫情前中后的纵向研究内容,同时加深对电子产品如何在家庭系统内部产生影响的理解,如探究家长情绪影响ADHD儿童电子产品使用行为的中介因素等。

综上,2020年这次重大的应激事件给广大ADHD儿童家庭带来了显著的影响,ADHD儿童电子产品的使用问题尤为突出,且可以显著影响其家庭教养环境的诸多方面,而家庭环境内的缺陷也会加重ADHD儿童的电子产品使用问题。在特殊时期下,除了对ADHD儿童要加以干预以外,ADHD儿童的家长也需要加深对疾病和突发事件的认识,缓解自身的不良情绪。从事ADHD儿童诊疗的专业人员也需要对ADHD儿童的家长予以更多关注,改善其家庭功能和家长心理状态,提升教养效能和满意度。应提前做好公共卫生突发事件预案,灵活地开展健康宣教,帮助ADHD儿童家长进行科学有效的家庭管理、顺利渡过危机。