中国城市地下空间立法:近十年以来的进展

■ 徐生钰/文 乾

(南京理工大学经济管理学院,江苏 南京 210094)

0 引言

近十年是我国城市地下空间资源开发利用飞速发展的十年,也是围绕城市地下空间全方位开展研究的十年[1]。其中,立法方面一直是城市地下空间开发利用研究的重点,主要包括五个方面:第一,我国城市地下空间立法的总体构想。如王国萍和黄锡生在探讨地下空间资源的战略价值、生态价值、经济价值的基础上,重点提出了关于城市地下空间的基本立法构想[2];章翰韵在分析地下空间权的性质和对比国外相关立法的基础上,提出了地下空间权的立法构想[3]。第二,城市地下空间立法的重点内容。田轩睿认为,基于当前我国开发城市地下空间的需要,应当把地下空间建设用地使用权的流转、边界、登记等问题作为立法重点,特别强调了地下车库权属登记的重要性[4]。罗秀兰从结建工程角度出发开展研究,认为高层建筑的地下基础与地上建筑占据的是一体空间,立法上应该作为一个整体对待[5]。第三,对某一特定城市或地区地下空间立法问题的探讨。胡海峰等对吉林省长春市地下空间立法提出了建议[6]。闻良和邱思红以浙江省宁波市东部新城为例,重点分析了宁波市地下空间立法的情况[7]。徐生钰和杨晨晨在对江苏省城市地下空间立法现状进行总结分析的基础上,提出了进一步开展立法工作建议[8]。第四,对某一类特殊地下空间立法问题的分析。谭克非分析了我国油气行业地下空间利用中的相关法律问题,并提出了相应对策[9]。夏林华以深圳市地铁地下空间开发存在的法律问题为例,指出急需法律定纷止争[10]。第五,借鉴国外经验提出立法建议。李溪瑞和汤耀琪研究分析了日本地下空间法律体系建设对我国相关立法工作的启示[11]。程诚借鉴美国、日本、德国等国家空间权立法经验,提出了完善我国地下空间权立法制度的建议[12]。林坚等总结日本、英国、加拿大等国家的经验,为我国地下空间立法提出了建议[13]。

总之,围绕城市地下空间立法的研究相当之多,非常全面。但是,现有研究中除了徐生钰和朱宪辰所做的研究,很少有人对中国空间立法状况进行全面系统总结[14]。而徐生钰和朱宪辰的研究时点截至2011年7月,到目前已有十年。而近十年是中国城市地下空间开发利用飞速发展的十年,在这十年里,作为保障手段的中国城市地下空间立法有哪些进步,是否促进了城市地下空间的有效开发利用,尚存在哪些缺点和不足,如何进一步完善等,还有许多问题值得进行总结、分析和探讨。基于此,本研究收集了从2011年8月到2021年12月我国制定的关于城市地下空间的法律法规①我国的法律体系是以宪法为统帅,以法律为主干,以行政法规、地方性法规为重要组成部分的有机统一整体。通常所说的法律法规,指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充。由于本文侧重对目前地下空间相关立法的总体情况研究,因此采用一个比较宽泛的概念“法律法规”来表示研究所涉及的法律、法规、规章和规范性文件,是一个相对笼统的概念。一定程度上,文中所用“法律法规”更接近于广义上的“法律”概念。,在系统梳理的基础上,总结相关经验,分析存在的问题,以期为进一步推动我国地下空间立法工作提供参考。

1 近十年中国城市地下空间立法概况

1.1 法规总量大幅度增加

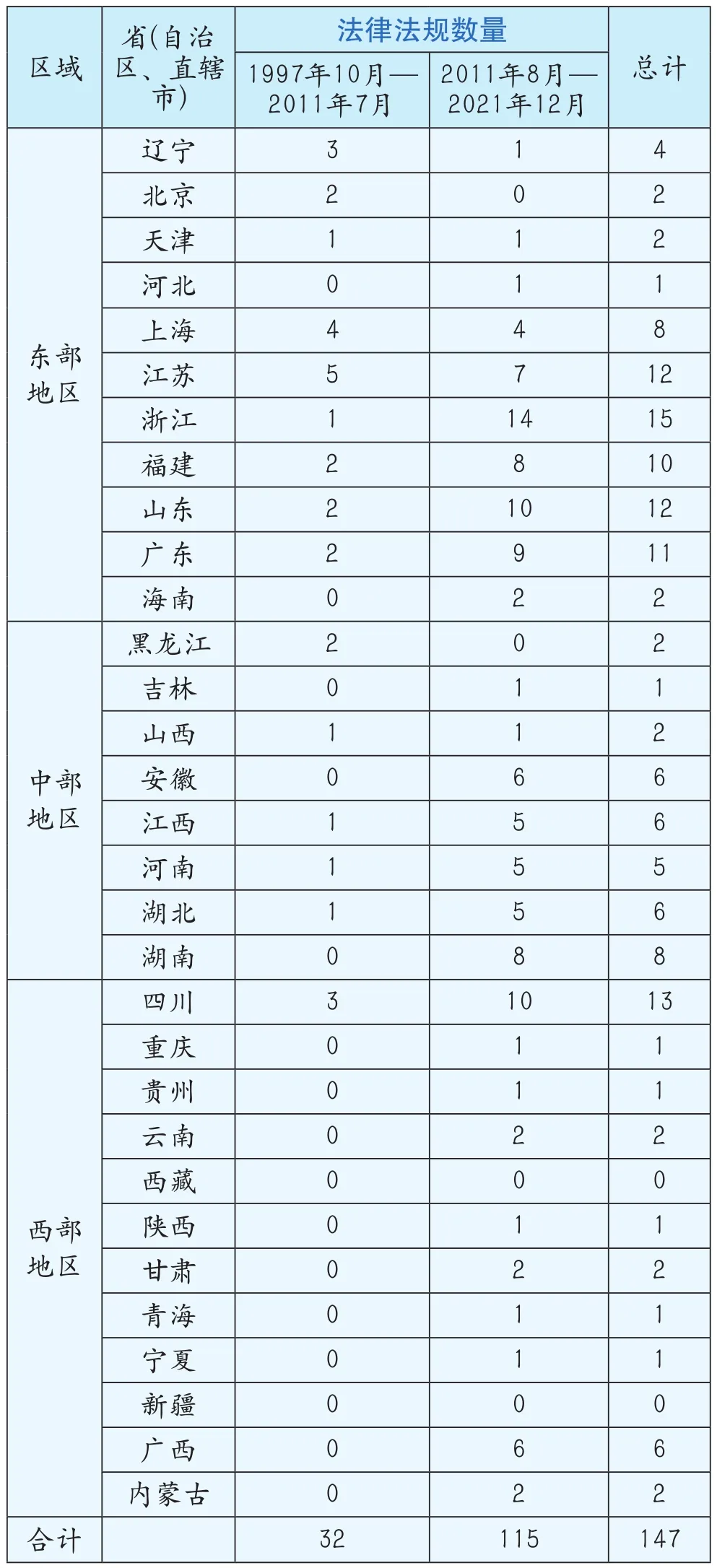

从1997年10月建设部发布实施《城市地下空间开发利用管理规定》开始到2011年7月,在近十四年时间里,我国制定的专门针对地下空间资源的法律法规总共32部[14],平均每年不到2.3部。而根据作者不完全统计,从2011年8月到2021年12月,我国颁布实施的针对地下空间的相关法规多达115部,平均每年超过10部,数量增加幅度较大。这从另一个侧面反映了近十年我国城市地下空间开发利用在加速。

1.2 立法地域范围不断扩大

2011年7月前实施的32部法规中,除了建设部的《城市地下空间开发利用管理规定》,其他均为地方法规,主要集中在15个省(自治区、直辖市)。其中有9部集中在东部地区,而广阔的西部地区只有四川省成都市、什邡市等出台了专门针对地下空间的地方政府规章,其他的11个省(自治区、直辖市)都没有制定相关法规。而从2011年8月开始到2021年年底,十年时间中,不仅地下空间法规数量急剧增加,而且涵盖的地域范围也迅速扩大。目前东部和中部地区的所有省份都已颁布实施了地下空间地方法规或地方政府规章,西部地区也仅有西藏自治区和新疆维吾尔自治区尚未出台相关法规(表1)。

表1 各区域地下空间法规数量统计

1.3 个别城市已经形成系统的地下空间法规体系

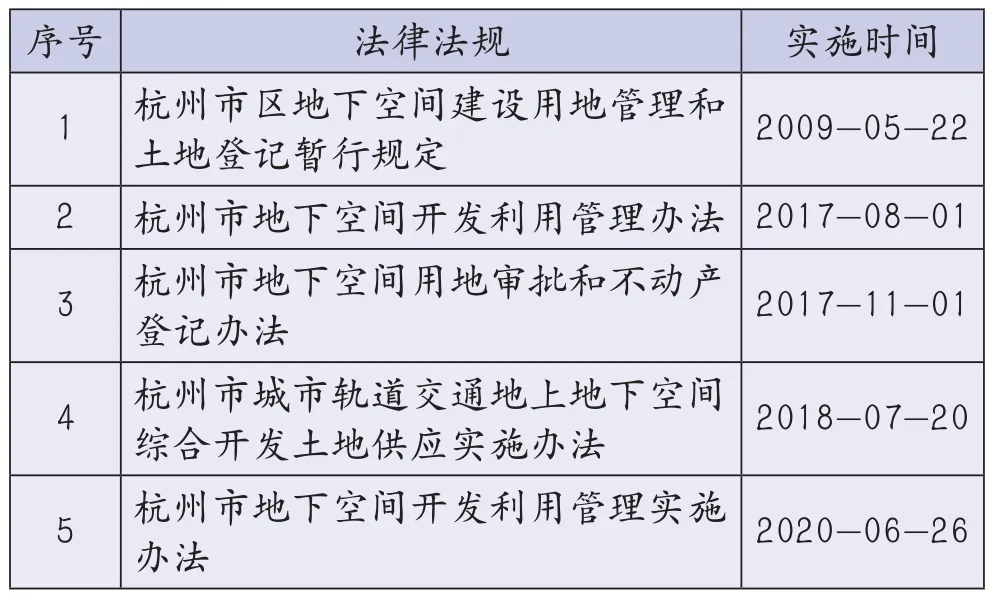

从全国来看,上海、杭州、南昌、苏州等城市地下空间法治建设走在全国前列,其中杭州市相对领先。作为浙江省省会城市,杭州市一直在大力开发城市地下空间资源,致力于建设“地下天堂”。为了满足现实需要,杭州市在地下空间法治建设方面领先于全国(表2)。

表2 杭州市地下空间法律法规

早在2009年5月,杭州市就施行了《杭州市区地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》,用以解决现实中城市地下空间开发建设用地审批和建设用地使用权登记问题。到2017年,杭州市已经进入大规模开发地下空间的状态。为了提高地下空间开发利用效率,杭州市加强了相关立法工作,一方面及时出台《杭州市地下空间开发利用管理办法》,以促进地下空间综合、系统开发,集约利用地下空间资源;另一方面施行《杭州市地下空间用地审批和不动产登记办法》,以适应现实和不动产登记制度的变化。2018年7月,为了推进城市轨道交通地上地下空间综合开发利用,制定了《杭州市城市轨道交通地上地下空间综合开发土地供应实施办法》。2020年6月,为更好地推进杭州市地下空间开发利用,制定了《杭州市地下空间开发利用管理实施办法》。目前,杭州市已经基本形成了系统的地下空间法律法规体系。

2 近十年中国城市地下空间立法进展

2.1 现有法律已经触抵到地下空间实质性内容

第一,明确回答了城市地下空间所有权问题。明晰产权关系是资源有效开发利用的前提和基础,而所有权又是资源产权权利束的核心。因此,要提高城市地下空间资源开发利用效率,首先就应当明确其归属问题。在十年前,理论界实际上已经对此问题初步达成共识:城市地下空间所有权属于国家,符合中国自然资源产权制度和土地制度。而且从当时绝大多数法律法规中,都可以推导出城市地下空间资源归国家所有,仅是缺乏明确的界定。而在对近十年制定的法律法规梳理中发现,已经有相关法规明确界定了城市地下空间的所有权。如《云南省城市地下空间开发利用管理办法》第六条明确规定:“城市地下空间所有权归国家所有,要从优化土地资源使用及利于城市防空防灾、促进经济发展和方便群众生活等要求出发,依法有序推动城市地下空间资源开发,同时做好与地面设施的衔接。”《杭州市地下空间用地审批和不动产登记办法》第四条明确规定:“城市地下空间所有权属于国家”。另外,《福建省地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》第二条规定:“本规定适用于本省国有土地地下空间开发建设的用地管理,因地上建筑管线铺设、桩基工程等情形需利用地下空间的除外。” 《太原市地下空间国有建设用地使用权管理暂行办法》第二条规定:“本办法适用于我市行政区域内地下空间国有建设用地使用权管理。”后两者虽然不是直接界定产权归属,但是依然明确了城市地下空间资源的国有属性。这些规定相对于十年前,无疑是巨大的进步。

第二,一定程度上回答了地表土地使用权和地下空间的关系问题。

无论是大陆法系还是英美法系,原来都认为土地所有权“上穷天宇,下及地心”,所以,都肯认地下空间归属于地表土地所有者。后来,随着地下空间开发利用日益广泛,西方国家围绕地下空间开发利用在法律法规发展过程中不断突破罗马法所有权绝对原则。由于我国城市土地属于国家所有,从所有权视角来看,地表土地使用权与地下空间的关系已无需赘述。但是,城市地表土地建设用地使用权的人,能否并行使其用地范围内的土地进行地下空间开发利用的权利,即建设用地使用权是不是“上穷天宇,下及地心”的问题,在我国地下空间开发利用实践中一直是个难题。对此问题,《上海市地下建设用地使用权出让规定》第四条规定:“地上建设用地使用权人在其建设用地范围内开发建设地下工程的可以协议出让地下建设用地使用权”。《福建省地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》第八条规定:“原地上建筑权利人申请开发利用本建筑地下空间作为经营性用途的,可以协议出让方式提供地下空间建设用地使用权。”《杭州市地下空间开发利用管理实施办法》第二条一方面“鼓励地上建设用地使用权人开发其用地红线范围内的地下空间”,另一方面规定:“地上建设用地使用权人申请开发其建设用地范围内地下空间的,除依法可以划拨方式供地的以外,可以通过协议出让的方式取得建设用地使用权。”

这些规定说明:①地上建设用地使用权人并不拥有其用地红线范围内的地下空间使用权;②地上建设用地使用权人对其用地红线范围内的地下空间,在一定条件下拥有优先使用权。一方面,由于地下空间的特殊物理位置,给予地上建设用地使用权人一定条件下的优先权,有利于地下空间的开发利用;另一方面,国家保留地下空间的使用权,可以避免引发类似日本东京地铁半藏门线事件②该线从青山一丁目站至三越前站路段,始建于1978年8月,计划于1979年3月完成,但因其间的半藏门至九段地下站间的一席之地地下权属交涉拖延达10年之久,致使该线于1989年才全线通车(资料来源:日本土木学会编著的《地下空间的计划》)。问题。所以,这种处理地表土地使用权和其地下空间使用权之间关系的方式,无疑是必要且合理的。

2.2 解决了现实中一系列急需解决的问题

第一,地下建设用地使用权的取得、转让和抵押等问题。

城市地下空间是一种新型稀缺经济资源,让市场在其配置中起决定性作用,才有利于其高效利用。但是,在十年前,极少有法律法规对地下空间资源使用权的取得、转让、抵押、担保等市场行为方式做出细致规定,而近年出台的法律法规,一般都会做出这方面的规定。如《上海市地下建设用地使用权出让规定》第四条规定:除了符合划拨和协议出让方式条件的以外,地下建设用地使用权的出让,应当采用招标、拍卖、挂牌的方式。《福建省地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》除在第八条规定地下建设用地使用权的取得方式主要为招拍挂方式以外,第十三条又规定:“地下空间建设用地使用权转让、抵押的,应遵循地表建设用地使用权转让、抵押的相关法律法规规定”。《杭州市地下空间用地审批和不动产登记办法》第四条规定,地下空间建设用地使用权的取得方式主要有三种:划拨方式、招拍挂方式和协议出让方式。《芜湖市市区地下空间利用和房地产登记暂行办法》第八条规定:地下空间建设用地使用权依法实行有偿使用制度。法律、法规和规章明确可以划拨的除外。……其中商业、办公、仓储、文体娱乐、经营性停车场(库)等经营性用地,以及同一宗地有两个以上意向用地者的,应当以招标、拍卖或者挂牌方式出让地下空间建设用地使用权。

总体来看,地下空间建设用地使用权的取得方式包括划拨、招拍挂和协议出让,以招拍挂方式为主;关于地下空间建设用地使用权的进一步流转,一般是参照地上土地使用权的做法。可以说,近年来的相关立法探索为地下空间建设用地使用权的市场化配置提供了依据,大大提升了地下空间开发利用效率。

第二,地下空间的不动产登记问题。

作为一种不动产,地下空间及其开发形成的地下建筑或工程要在市场上流转,必须要有身份证明——不动产权属证书。因此,进行不动产登记是城市地下空间资源市场化配置的前提条件。

对此问题,原来只有《上海市城市地下空间建设用地审批和房地产登记试行规定》《杭州市区地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》等少数法规有所涉及,而且相关规定比较粗略,操作性差。而近十年来,许多城市都出台了更为详细、更具操作性的规定,如《上海市城市地下空间建设用地审批和房地产登记规定》《杭州市地下空间用地审批和不动产登记办法》。在省一级的相关法规中,也将地下空间的登记问题作为重点。如《福建省地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》第十六条明确规定:“地下空间建设用地使用权登记以宗地为基本单元,根据水平投影坐标、竖向高程确定其权利范围。土地权利记载时应注明‘地下空间’,并附注具体用途;属于单建人防工程的,还应注明‘地下空间—人防工程’,并记载平时用途。宗地代码按《宗地代码编制规则(试行)》(国土资厅发〔2011〕57号)编制,其中宗地特征码以‘X’表示。”地下空间不动产登记制度规则的细化,是近十年推动中国城市地下空间资源开发利用飞速发展的一个重要保障。

第三,地下建设用地使用权价格问题。

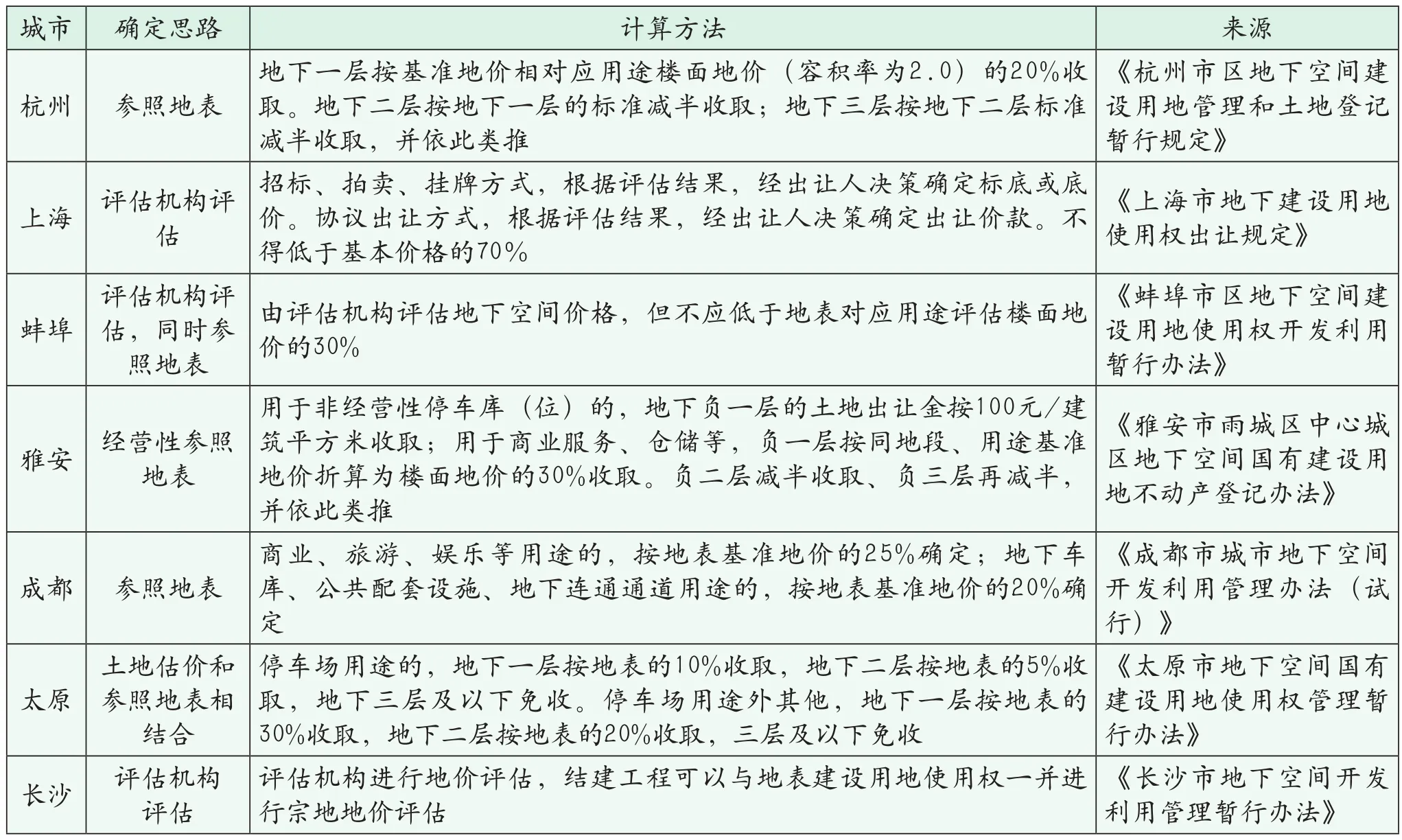

自由“免费”取用曾经是中国城市地下空间资源开发的常态,现在要通过市场渠道配置,无论是协议出让还是招拍挂方式,只要是市场方式就存在价格确定问题。无论是何种出让方式,首先需要有一个地下空间的基础价格,而如何给城市地下空间资源定价就显得十分必要和重要[15]。

在十年前,对城市地下空间资源的估价问题,只有2009年出台的《杭州市区地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》做出较明确的回答,其在第八条中规定:“地下一层土地出让金按基准地价相对应用途楼面地价(容积率为2.0)的20%收取。……地下二层的土地出让金按地下一层的标准减半收取;地下三层的土地出让金按地下二层标准减半收取,并依此类推”。后续出台的《杭州市地下空间用地审批和不动产登记办法》中规定,地下三层及以下不再计缴土地出让金。杭州市的这种规定相对于免费使用地下空间来说,是巨大的进步。但是地下空间价格参照地表价格和比例确定缺乏依据。

近十年来,越来越多的城市开始确定地下空间资源的定价方法(表3)。表3中所列的只是部分城市对地下空间资源定价的方法,虽然仍有城市参照地表土地使用权价格按一定比例收取地下空间土地出让金,而更多的城市开始倾向于通过评估获得地下空间的基本价格。从简单易行角度,地下空间土地出让金按地表土地使用价格一定比例收取非常容易操作,但是作为一种经济资源,在科学评估的基础上确定价格更为合理可取。当然,无论是采用哪种方法,都说明各地已经逐渐认识到地下空间的价值,现实中“免费”使用地下空间的历史已经一去不复返了。

表3 部分城市地下空间建设用地使用权定价方法

除了上面谈到的三个问题以外,近十年各地地下空间立法在地下空间连通通道、地面出口、相邻地块衔接的权责关系处理、不同职能部门权责划分和开发利用规划等方面也作了积极探索,均有值得称道之处,限于篇幅,这里不再赘述。总之,近十年我国地下空间立法的进步为开发利用城市地下空间资源提供了重要保障。

3 存在的主要问题

3.1 法规效力位阶偏低,覆盖范围太小

第一,没有国家层面的立法。

截至目前,效力覆盖全国的只有建设部的《城市地下空间开发利用管理规定》,属部门规章。近十年来,关于地下空间开发利用方面的地方性法规和地方政府规章如雨后春笋般颁布实施,但是仍没有一部国家层面的专门针对地下空间的法律法规。即使新颁布的民事领域基础性、综合性法律——《中华人民共和国民法典》,在其物权篇中有关城市地下空间问题,也只是表述为:“建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。”因此,国家层面的立法与十年前相比,进步不大。

第二,省级层面立法也不多。

近十年来,只有上海、福建、浙江和云南等少数几个省市出台了省级地下空间相关法规。但是这几个省市大多也是以地方政府规章的形式出现,效力位阶不高。尤其是四个直辖市,地下空间开发利用规模排在全国前列,但是除了上海以外,北京、天津、重庆在地下空间开发利用方面的法规乏善可陈,与城市发展难以匹配。

3.2 许多关键问题仍然没有解决

第一,地表和地下空间的边界划分问题。

如前所述,在近十年城市地下空间立法进程中,已经在一定程度上回答了地表土地使用权和地下空间使用权的关系问题:地表土地使用权所有人并不拥有其用地红线范围内的地下空间使用权。问题在于地表建设用地使用权和地下建设用地使用权的边界在哪里?几乎已出台的所有法律法规都把地下空间界定为“地表以下的空间”,问题是如果一个主体只获得地表建设用地使用权,而在工程建设时不可能不延伸至一定深度的地下,尤其是高层建筑。那是不是意味着以后所有建设用地的取得,都必须同时获得一定的地下建设用地使用权呢?这实际上是城市建设用地使用权的范围问题。在这个问题上,笔者比较认可以“利益存在限度说”[14]为基础,具体制定可操作的判定标准,现有法律法规在这方面尚需完善。

第二,三维地籍登记问题。

从《物权法》到《民法典》,都规定建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。这实际上意味着土地使用权向空间使用权的过渡,地籍登记必然要从“二维”平面向“三维”空间过渡。从现有研究资料来看,在技术上,三维地籍登记已经基本成熟,且有一些地方已经开始试点[8,16]。但是,从立法角度来看,尚无这方面的尝试。

第三,基本概念的统一问题。

由于缺乏统一的上位法,各地相关法规在对地下空间的一些基本概念的界定上差别很大。其中,最典型的问题就是对地下空间和地下建筑或地下工程不做区分。以《杭州市地下空间用地审批和不动产登记办法》为例,其第二条规定:“本办法所称地下空间,是指地表以下的空间,包括结合地面建筑一并开发建设的结建式地下空间和独立开发建设的单建式地下空间。”这并没有把作为稀缺经济资源的地下空间和开发建设以后的地下工程或地下建筑区分开来。实际上,地下空间是一种经济资源,无论开发与否,它都是客观存在的。由于地下空间资源所有权属于国家,所以转移的只是其使用权,这也是地下空间建设用地使用权的来由。至于是用来建仓库、综合管廊、地铁、停车场,是单建工程还是结建工程,则是另外一个层面的事情。这方面上海市的界定相对合理,其相关法规内容这里不再一一列举。这种基本概念上的差异会造成对法律法规的理解和执行困难,也不利于将来统一立法。

第四,多头管理问题。

多头管理和无人管理并存是中国城市地下空间开发利用一直面临的困境之一。近十年的法律法规对于涉及地下空间管理职能部门的职责,大多数都有较详尽的规定,说明已经认识到该问题,比原来有一定进步。但是,作为一种新型资源的开发利用,涉及发改、规划、自然资源、建设、人防、城管、消防、公安、交管、园文等如此之多部门的协调问题,难度可想而知。有些城市专门成立了地下空间资源开发利用的综合协调机构,从实际运行来看,效果并不理想。

4 对未来相关立法工作的建议

4.1 制定出台规范地下空间的全国性法律

鉴于现有法规效力位阶偏低、覆盖范围太小的现实,当前地下空间资源开发法治建设应当首先从国家层面制定法律,如制定《中华人民共和国地下空间法》。从目前情况看,制定规范地下空间的全国性法律的条件已经基本成熟。

全国性法律应重点规范以下方面:第一,要明晰城市地下空间资源的产权属性等关键性内容。如城市地下空间资源的国有属性、地下建设用地使用权相对于地表建设用地使用权的独立性等。第二,要明确城市地下空间开发的重大战略和原则。如与地表土地一样,地下空间作为稀缺资源,在开发过程中要注意“代际公平”,强调保护性开发,同时也要考虑地下空间的特殊性与我国城市化进程中需加大地下空间开发力度的实际情况。第三,对各地方性法规存在的主要矛盾冲突,要在进行深入调研、科学研判的基础上做出合理回答。第四,要肯认、纳入和提升当前地方性法规中合理而行之有效的条款。

4.2 修订、增补和完善与地下空间开发利用相关的其他法律

本研究关注的重点是专门针对城市地下空间资源的立法,但还有大量不是专门针对城市地下空间但又与地下空间开发利用紧密相关的法律,如《中华人民共和国城市规划法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国人民防空法》《中华人民共和国矿产资源法》等。因此,一方面在地下空间立法过程中,需要注意与现有法律相协调、衔接;另一方面,这些法律也应该做相应修订,增补和完善与地下空间开发利用相关的条款和内容。

4.3 逐步完善地下空间开发利用的地方法规体系

在有了上位法支撑的情况下,各省(自治区、直辖市)人大和政府应结合地方实际,一方面对已有的地方性法规和地方政府规章等进行相应的修订,使其既符合上位法的规定又适应本地城市地下空间资源开发利用的需要;另一方面,要根据实际需要进一步完善地方性法规,以指导城市地下空间资源的开发利用。

5 总结及研究展望

近十年,我国各地颁布实施了115部地下空间领域的法规,每年以超过10部的速度增长。从地域上看,原来出台地下空间相关法规的只有15个省(自治区、直辖市),现在已经囊括了除西藏自治区和新疆维吾尔自治区以外的所有省(自治区、直辖市)。从内容上来看,在所有权归属、地表建设用地使用权与地下空间的关系,以及地下空间建设用地使用权流转、登记、定价等方面都已经取得了长足的进步。这反映出近十年地下空间法治建设取得了不小成就,但同时还存在法规效力位阶偏低、覆盖范围太小、相关条款存在冲突等问题。因此,下一步应抓紧制定出台关于地下空间资源开发利用的全国性法律,修订完善已有相关法律法规,在此基础上,进一步完善地方法规体系。

需要指出的是,本研究只是从宏观角度对近十年我国城市地下空间立法进展进行了简单总结,尚待进一步深入研究。例如:①研究制定国家层面的上位法是当前城市地下空间立法最为紧迫的问题,也是一个巨大的工程,从形式、内容到可行性分析,本身也是复杂而庞大的研究课题,而笔者也只是简单提出问题。②收集、梳理已有法律中有关地下空间的内容和条款,不仅有利于地下空间的开发利用和立法,也有利于这些法律自身的协调和完善,这方面也需要开展大量的研究工作。