山西省畜禽养殖用地规模预测研究

■ 南锡康/靳利飞/李新玉

(1.中国自然资源经济研究院,北京 101149;2.中国自然资源报社,北京 100860)

0 引言

畜禽养殖是农业的重要组成部分,畜禽养殖业的发展对保障食品市场稳定供应、增加农民收入、缩小城乡差距具有重要意义。2020年《第二次全国污染源普查公报》显示,畜禽养殖业产生的水污染物化学需氧量(COD)、总氮(TN)、总磷(TP)分别占农业源水污染物总量的94%、42%、56%[1]。畜禽养殖产生大量污染物,对土壤环境和水环境保护造成较大压力[2]。从国际经验来看,国外发达国家大多采用“以种定养、种养结合”等方式平衡畜禽养殖业产生的粪污。欧盟规定,养殖场至少要有1公顷种植农作物的土地才能饲养1.7个动物单位的动物,养殖场可购买和租用农田,确保畜禽粪污被吸纳。美国通过畜禽粪便养分管理和土壤监测,发布规模化养殖场申请许可规定,确保农田对畜禽养殖场粪便排放的承载力处于可载状态,并将生猪产业布局在中西部玉米种植带,实现了玉米带农牧一体化。近年来,我国环境污染管控力度加大,生猪养殖产业面临升级调整压力,供给量减少,猪肉价格上升。畜禽养殖用地作为食品供给的重要影响因素,其规模结构和空间布局在中长期规划中越来越重要。

2020年1月,自然资源部发布《省级国土空间规划编制指南(试行)》,将规模化畜禽养殖用地作为国土空间规划(2021—2035年)农业发展类预期性指标,规划期内规模化畜禽养殖用地的测算成为省级国土空间规划编制的重要任务。但现有畜禽养殖方面的研究多从农业管理方面切入[3-12],服务于农业生产,涉及畜禽粪污土地承载力、畜禽粪尿资源代替化肥等,而畜禽养殖用地空间规划的相关研究较少,对空间规划支撑不足,因此亟须对新一轮规划中畜禽养殖用地的规模思路进行探索。

1 研究思路与方法

畜禽养殖业涉及粮食生产、土地利用和环境保护等多个重要领域,畜禽养殖用地规模预测需综合考虑资源环境承载力、肉类消费需求等多方面因素。从资源利用和生态保护角度,区域规模化畜禽养殖用地空间规划至少应解决两个问题:一是供需平衡,即保障区域肉类供给,满足人民日常生活中对肉类的需求;二是种养结合,即通过合理空间配置,有效利用规模化养殖场产生的粪污,避免畜禽养殖污染,减少农田化肥农药污染。

目前来看,山西省羊肉和禽蛋生产量远高于需求量,猪肉、牛肉、禽肉、牛奶则远低于需求量,存在供需失衡的风险。新一轮国土空间规划期内有必要从省内供需平衡角度预测畜禽养殖业用地需求,一是可为本省畜禽养殖结构调整提供参考,二是可预测省际流通供给量,或据此设置省外养殖农场,以保障肉蛋奶供给。基于此,从供需平衡角度,在预测规划期内人口规模和肉蛋奶消费量的基础上,估算畜禽养殖用地需求量和规模化畜禽用地需求量;从种养结合角度,在计算消纳畜禽粪污配套耕地需求量和耕地畜禽粪污承载余量的基础上,提出规划期内畜禽养殖用地规模配置建议。

1.1 畜禽养殖用地需求量

规划期内畜禽养殖用地需求量是家畜和家禽养殖用地的加和,即供应肉类、蛋类、奶类的畜禽养殖用地总量。从养殖规模上来看,包括养殖散户用地和规模化畜禽养殖用地。

规划期内畜禽养殖用地需求总量的计算公式为:

式中,L为规划期内畜禽养殖用地需求总量,LLi为规划期内第i类畜禽养殖用地需求量,家畜养殖用地通常包括生猪、肉牛、肉羊、奶牛养殖用地,家禽养殖用地通常包括肉鸡、肉鸭、蛋鸡养殖用地,具体类型可依据研究区域居民对肉蛋奶的消费习惯调整。

规划期内某一类畜禽养殖用地需求量的计算公式为:

式中,LLi为规划期内第i类畜禽养殖用地需求量,Di为第i类畜禽养殖用地所提供的肉/蛋/奶类食物的年度需求量,poti为第i类畜禽养殖用地单位面积年度产出量。其中单位面积养殖用地是综合养殖用地,包括畜禽幼年期和成年期所需的哺育场所、保育场所和育肥场所等。

规划期内某一畜禽类食物的年度需求量计算公式为:

式中,Di为规划期内第i类畜禽所提供的肉/蛋/奶类食物的年度需求量,R是规划期内区域常住人口总量,peri为相应社会发展阶段人均消费量。

1.2 规模化畜禽养殖用地需求量

《省级国土空间规划编制指南(试行)》从宏观管控角度出发,将规模化畜禽养殖用地作为规划指标,并对规模化畜禽养殖用地的概念进行了界定:“具有法人资格和一定规模,用于畜禽养殖的用地”。一般来说,“具有法人资格”指规模化畜禽养殖需经当地农业、工商等行政主管部门批准,在生产经营过程中遵守养殖污染防治等管理规则;“一定规模”需按各省(自治区、直辖市)公开发布的或上报农业农村部、生态环境部备案的规模养殖场标准进行确定。

规模化畜禽养殖用地规模的计算公式为:

式中,Ls为规模化畜禽养殖用地规模,k为规模化养殖产出占比,L为畜禽养殖用地需求量。k值可根据当地多年稳定的规模化养殖产出情况或区域农业规模化发展目标确定。

1.3 消纳粪污配套耕地需求量

消纳畜禽养殖场粪污配套的土地面积等于养殖场粪肥养分供给量与单位土地粪肥养分需求量的比值。消纳粪污配套耕地需求量小于当前耕地面积,证明当前耕地保有量有能力消纳畜禽养殖产生的粪污,可适度增加畜禽养殖用地;反之,则耕地无法完全消纳畜禽养殖产生的粪污,将造成不同程度的农业污染,不应再新增畜禽养殖用地。

消纳某类畜禽养殖场所产粪污配套耕地面积为:

式中,MCi为消纳第i类畜禽养殖场所产粪污需要的配套耕地面积;SPi为第i类畜禽养殖场粪肥养分供给量,是标准养殖场畜禽饲养全周期粪肥平均产出量;PU为单位土地粪肥养分需求量,养分通常以氮和磷为准。在计算过程中,一般按照氮磷排泄量将家禽家畜统一折算成猪当量,一头猪为一个猪当量。规模养殖场粪肥养分供给量根据畜禽存栏量、畜禽氮(磷)排泄量、养分留存率测算,单位土地粪肥养分需求量根据土壤氮养分水平、粪肥比例、当季利用率计算,具体参数按照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》(农办牧〔2018〕1号)提供的标准确定。

1.4 耕地畜禽粪污承载余量

耕地畜禽粪污承载余量是指在耕地生态系统可持续运行的条件下,一定区域内耕地所能承载的畜禽养殖增量,可以反映区域畜禽养殖潜力。其计算公式为:

式中,BA为耕地畜禽粪污承载余量MA是可承载量,CA是当前养殖量。在计算中通常以猪当量为单位进行运算。当BA<0时,当地耕地对畜禽粪污的承载状况为超载,规划期内应缩减畜禽养殖用地面积;当BA>0时,当地耕地对畜禽粪污的承载状况为可载,可依据水土资源条件适度扩大畜禽养殖规模;当BA=0时,当地耕地对畜禽粪污的承载状况为临界,规划期内需严控新增畜禽养殖用地,有条件地区可逐步缩减畜禽养殖规模。

2 研究结果与分析

2.1 常住人口规模预测

采用人口宏观管理与决策信息系统(PADIS)对规划期内山西省人口进行预测。PADIS是国家人口计生委研发的人口预测模型,引入迭代算法、非线性预测模型等先进数学方法,具有预测区间长、技术先进、参数设置灵活、操作便捷等优点[13],已经达到甚至超过国际主流人口预测软件的预测水准[14],适合预测较长规划期内省级行政单元人口规模。以2010年为起始年,参考已有研究成果[15-16]设置年龄结构、死亡水平、死亡模式、生育水平、生育模式、出生性别比、迁移水平、迁移模式等参数,运行PADIS模型得出2010—2035年山西省人口金字塔高、中、低三种方案。以2017—2020年山西省常住人口统计数据为参考对比数据,经比较,人口金字塔低方案与现实情况最为贴近,规划期内常住人口规模(R)预测结果为:2021年约3759万人,2025年约3794万人,2030年约3803万,2035年约3770万人,人口总规模呈现先小幅增长后缓慢减少的趋势。

2.2 肉蛋奶需求量预测

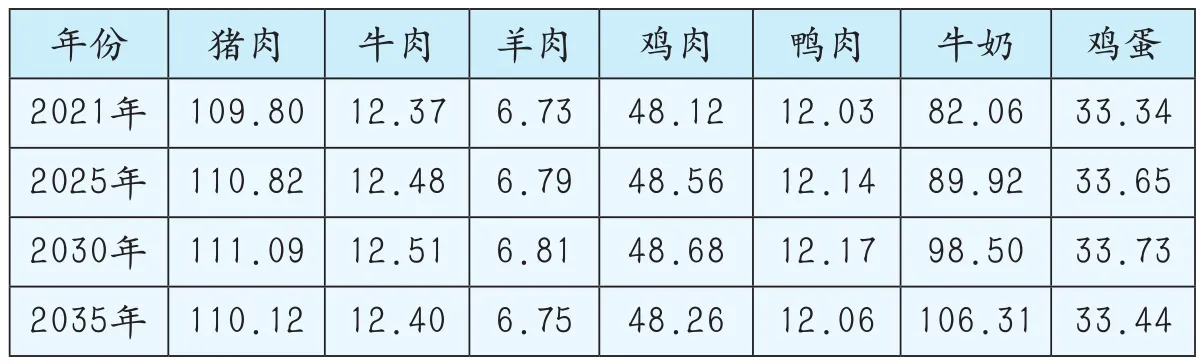

肉类消费受产品价格、居民收入、地区风俗、社会发展状况、饮食观念等多重因素影响,其中消费者偏好和产品质量对肉类消费影响越来越大[17]。研究发现,我国人均肉类消费量持续稳定增加,城乡居民消费差距逐渐缩小,消费比重最高的猪肉城乡消费差距仅为0.3公斤[18]。因此,本文中规划期内肉类需求量预测不再区分城镇和农村。据学者预测,我国肉类、蛋类消费基本稳定,奶类消费将逐渐增加,年均增长量约为0.46公斤。综合考虑山西省多年肉蛋奶消费水平及相关研究成果[19-21],规划期内年度人均肉蛋奶消费量(per)取值为:猪肉29.21公斤/人,牛肉3.29公斤/人,羊肉1.79公斤/人,禽肉16公斤/人,蛋类8.87公斤/人,奶类21.83公斤/人(2021年)、23.7公斤/人(2025年)、25.9公斤/人(2030年)、28.2公斤/人(2035年)。规划期内山西省肉蛋奶需求量(D)预测结果见表1。

表1 规划期内山西省肉蛋奶需求量预测 单位:万吨

由上述预测结果可知,规划期内山西省肉奶蛋消费量稳定,整体上波动不大,可根据预计消费量规划供给。消费总量受人口规模变化影响,肉类和蛋类消费量在2021年至2030年将小幅上升,2030年至2035年将缓慢下降,奶类消费量则大概率呈持续上升趋势。消费结构方面,猪肉或将保持消费比重最高态势,牛奶、鸡肉、鸡蛋次之。

2.3 畜禽养殖用地需求量

由于各地自然地理禀赋和农业生产管理条件不同,各省畜禽养殖场实际用地指标也存在差异,如上海市崇明岛生猪养殖用地实际为3.41平方米/头[22],山东省生猪养殖场用地参考指标为4~6平方米/头,《规模猪场建设标准》(GB/T 17824.1—2008)则规定养殖一头猪用地面积约为4.18平方米。综合考虑规划期内生态种养与农业循环经济发展目标,结合当前山西省畜禽养殖场饲养密度,预估规划期内养殖一只家畜/家禽所需要的用地面积,即单位养殖面积(表2),参考已有研究中宰杀重量和屠宰率等参数[23-24],估算单位养殖面积产出量(pot)。

表2 规划期内山西省单位养殖面积产出量预计值

据表2数据预测山西省各类畜禽养殖用地需求量(表3):2021年山西省畜禽养殖用地需求量约10660公顷,2025年需求量约10863公顷,2030年需求量约11014公顷,2035年需求量约11045公顷。总体看,规划期内山西省畜禽养殖用地需求量呈缓慢增加趋势。其中,生猪、肉牛、肉羊、肉鸡、肉鸭、蛋鸡规模化养殖用地需求量在“十五五”期间将保持稳定趋势,“十六五”和“十七五”期间随人口总量减少或呈小幅下降趋势,需配套4128~4176公顷生猪养殖用地、763~772公顷肉牛养殖用地、868~878公顷肉羊养殖用地、1069~1082公顷肉鸡养殖用地、726~734公顷肉鸭养殖用地、1894~1917公顷蛋鸡养殖用地;奶牛养殖用地需求将随市场消费量增加而提高,规划期内大约需配备1212~1570公顷养殖用地。

表3 山西省各类畜禽养殖用地需求预测值 单位:公顷

2.4 规模化畜禽养殖用地需求量

区别于规模小、产出低、稳定性不佳的养殖散户,规模化畜禽养殖对当地市场肉蛋奶的稳定供应具有重要意义。2014—2016年,山西省畜禽养殖规模化率基本稳定在58%左右,2017年略有上升,全省规模化率为60%(同年全国畜禽养殖规模化率为58%),规模化养殖场和养殖小区逐渐成为肉蛋奶供应主体[13]。《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》(国办发〔2020〕31号)提出,到2025年、2030年畜禽养殖规模化率分别达到70%以上和75%以上。综上,预测规划期(2021—2035年)山西省规模化养殖产出占比(k)取值区间为65%~80%,规模化畜禽养殖用地需求量约为:6928公顷(2021年)、7604公顷(2025年)、8260公顷(2030年)、8836公顷(2035年)。

2.5 消纳畜禽粪污配套耕地需求量

根据公式(5)测算山西省消纳畜禽粪污配套耕地需求量:将山西省各地市养殖的畜禽统一折算为猪当量,按单位猪当量氮磷养分排泄量进行合计(表4)。经计算,山西省畜禽粪肥氮养分排泄量约为17.9万吨/年,磷养分排泄量约为2.7万吨/年,运城市、晋中市、大同市、吕梁市、忻州市氮磷排泄量较多,临汾市、朔州市、长治市、晋城市次之,太原市、阳泉市较少。全省消纳氮和磷应分别配套耕地452842公顷和402529公顷,整体上消纳畜禽粪污配套耕地需求量取二者最大值,即452842公顷,该数值小于当前耕地总量,即当前耕地整体上有能力消纳畜禽养殖产生的粪污。

表4 山西省各市畜禽养殖粪污消纳配套耕地需求量

2.6 耕地畜禽粪污承载余量

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中推荐的大田作物土地承载力值,按一年两熟(玉米和小麦为主要作物),粪肥全部采用就地利用模式,耕地消纳粪污承载力约为2.4猪当量/亩/年(以氮为基础)、2.7猪当量/亩/年(以磷为基础)。经计算,当前山西省畜禽养殖总量折合为1630万猪当量(2019年),整体处于可载状态(表5)。可承载量方面,取氮磷二者中较小值(以磷为基础),全省可承载量约为2729万猪当量,吕梁市、运城市、忻州市、大同市、朔州市承载力较强,晋中市、长治市、临汾市、晋城市次之,太原市、阳泉市较差。承载余量方面,取氮磷二者中较小值(以氮为基础),全省承载余量约1100万猪当量,吕梁市、忻州市、朔州市、运城市、长治市余量较多,可依据水土资源条件适度扩大畜禽养殖规模;太原市、阳泉市、晋中市、晋城市承载余量较小,由于畜禽粪污利用时多为就地利用,运输距离较短,规划期内需严控新增畜禽养殖用地,不建议继续大规模增设养殖场。

表5 山西省各市农田畜禽粪污承载余量 单位:万猪当量

2.7 规划期内畜禽养殖用地规模配置建议

综上,山西省消纳畜禽粪污配套耕地需求量远小于当前耕地面积,承载余量较多,规划期内可依据畜禽养殖用地需求量进行增量配置。此外,各地市畜禽养殖用地规模配置需结合当地自然资源禀赋和主体功能定位进行综合部署。北部大同市和朔州市耕地畜禽粪污承载余量较多,但由于干草原栗钙土地带降雨量较少,气候相对干旱,草地资源呈退化趋势,生态较为脆弱,具体养殖规模还应在草原载畜能力评价基础上确定。中部太原都市圈肉蛋奶消费量大且市场需求稳定,发展畜禽养殖业具有资本、技术和区位优势,太原盆地耕地质量优良,有条件实现种养结合,但太原市耕地畜禽粪污承载力处于临界状态,承载余量较少,城郊农业需控制养殖规模,处理好畜禽粪污处理和养殖废弃物资源化利用。西部临汾市、忻州市和吕梁市的部分市县位于国家重点生态功能区,畜禽养殖还需考虑水环境容量,可引导形成适度规模经营的生态畜牧区。南部运城市、临汾市、长治市农产品主产区和重点开发区交错分布,资源禀赋和主体功能匹配度高,耕地畜禽粪污承载余量多,种养结合前景广阔,发展潜力大,规划时可预留充足的畜禽养殖用地。

3 结论与讨论

3.1 结论

供需平衡方面,规划期内山西省要满足本省肉蛋奶消费需配备畜禽养殖用地10660~11014公顷,用地需求呈缓慢增加趋势,其中2021年需求量约为10660公顷,2025年需求量约为10863公顷,2030年需求量约为11014公顷,2035年需求量约11045公顷。预测规划期内山西省肉蛋奶消费量稳定,肉类和蛋类在2021—2030年需求量将缓慢上升,2030—2035年随人口总量减少而小幅降低。猪肉和鸡蛋消费量所占比重较大,本省自给自足情况下需配套4128~4176公顷生猪养殖用地和1894~1917公顷蛋鸡养殖用地;牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉消费量预计变化幅度较小,分别需配套763~772公顷、868~878公顷、1069~1082公顷、726~734公顷养殖用地。奶类需求量将持续上升,需配套1212~1570公顷奶牛养殖用地。

种养结合方面,山西省省内耕地可消纳畜禽养殖粪污中的氮磷养分,耕地畜禽粪污承载状态整体上为可载。可承载量方面,全省可承载量约为2729万猪当量,吕梁市、运城市、忻州市、大同市、朔州市承载力较强,晋中市、长治市、临汾市、晋城市次之,太原市、阳泉市较差。承载余量方面,全省承载余量约1100万猪当量,吕梁市、忻州市、朔州市、运城市、长治市余量较多,可依据水土资源条件适度扩大畜禽养殖规模;太原市、阳泉市、晋中市、晋城市承载余量较小,规划期内需严控新增畜禽养殖用地,不建议继续大规模增设养殖场。

区域畜禽养殖用地规模配置需结合当地自然资源禀赋和主体功能定位进行部署。北部大同市和朔州市畜禽养殖用地规模部署受自然生态条件限制;中部太原都市圈及周边市县需以耕地承载余量为底线,推广种养结合循环农业生产模式,鼓励建设第三方组织合作处理畜禽粪便,通过加快先进生产设备研发与应用推进畜禽粪便资源化利用;西部临汾市、忻州市和吕梁市部分市县需严守生态底线,可发展生态畜牧业,探索通过发展有机肥产业缓解局部地区畜禽养殖量超出资源环境承载力上限的问题;南部运城市、临汾市、长治市种养结合发展潜力大,规划时可预留充足的畜禽养殖用地,加强各乡镇种养匹配的量化估算,规避畜禽养殖潜在环境风险,挖掘畜禽粪尿能源化、肥料化利用的经济效益,打造畜禽养殖废弃物资源化利用产业链。

3.2 讨论

人地关系紧张的地区畜禽养殖面临的问题通常为承载力问题,即当地农用地难以完全消纳养殖污染物;人地关系协调的地区畜禽养殖面临的问题通常为供需不平衡,数量上供不应求或供过于求,空间上与农用地匹配度不佳。研究方法和参数方面,基于供需平衡和种养结合的畜禽养殖用地预测方法可以反映区域整体需求,但具体测算结果受各项参数影响较大,不同学者对未来肉蛋奶消费水平有不同观点,能否客观准确地选择参数一定程度上影响预测结果。成果应用方面,上述预测以规划期山西省内肉蛋奶消费市场供需平衡为目标,由于畜禽养殖产业发展受资本、市场、人力等多项要素影响,实际生产结构和消费需求结构常常与预测结果存在一定差异。对策建议方面,当前山西省羊肉和禽蛋生产量高于规划期内预测需求量,猪肉、牛肉、禽肉、牛奶则远低于预测需求量,上述研究成果可为山西省畜禽养殖用地配置提供参考。需特别注意的是,山西省水资源有限,部分地区生态脆弱,具体养殖规模需依据当地整体情况综合判定,对于养殖技术不成熟、自然地理条件要求高的畜禽种类,可依据消费需求量规划省外流通供给量,或设置省外养殖农场以保障肉蛋奶供给。此外,园地、林地对畜禽粪污也具有较强承载能力,因其人工施肥量有限,种养结合代表性不够强,在此不作研究,但涵盖耕地、园地、林地、草地等多种土地利用类型的综合性畜禽粪污消纳能力测算方法有待进一步探索。