基于应用的互换性与测量技术课程体系重构探讨*

张凤梅 戴俊

摘 要 以互换性与测量技术课程内容为研究对象,针对机械类学生的工程素养培养,探索改革传统教学方法及教学理念,采用任务驱动教学法,积极创新基于应用的课程体系,对接智能制造工程领域,完善、重塑突出实践的“理论基础+综合实训+创新实验”课程结构、教学方案及教学形态,对学生学习课程的全过程进行管理与指导,不断增强课程教学效果,提高应用型本科人才培养质量。

关键词 互换性与测量技术;应用型本科;单级圆柱斜齿轮减速器;任务驱动教学法;网络虚拟实验

中图分类号:G642.0 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2022)09-0120-04

0 引言

互换性是指同一规格的一批零部件,按规定的技术要求制造,能彼此相互替换而使用效果相同的特性[1]。在日常生产生活中,互换性可谓随处可见,如机械式腕表的手柄坏了,只要换一个相同规格的新零件即可。随着智能化及柔性制造系统的迅猛发展,互换性已成为现代机械制造中一个普遍遵守的原则[2]。在机械制造中,加工零件不可避免地会产生尺寸、形状、位置及表面粗糙度等参数误差,为满足产品互换性的使用要求,必须合理地确定其允许的变动范围,即对产品进行精度设计,并辅以检测来保证产品质量,保证产品经济性及使用价值。

在高校机械类相关专业中,互换性与测量技术课程是专门研究产品精度设计的专业基础课,课程特点为名词术语多、抽象概念多,有大量关于标准化内容的应用。该课程为机械设计、智能制造等后续课程的理论学习、课程设计和毕业设计等实践环节打基础,工程实用性强。因此,积极满足“新时代高教40条”对本科人才培养体系的要求,解放思想,更新优化教学内容,采用先进的教学模式,最大限度强化实践教学的课程结构[3],对应用型本科人才培养具有十分重要的意义。

1 现行教学模式

在唐山学院,对互换性与测量技术课程的教学,目前教师大多采用以讲授为主的灌输式教学模式,按“绪论—测量技术基础—尺寸公差、配合与检测—几何公差与检测—表面粗糙度与检测—光滑极限量规设计—常用结合件公差与检测—渐开线圆柱齿轮传动公差与检测”的传统课程体系内容安排授课,据专业不同,辅以4~6学时的课内实验,实训环节放到期末后续的机械设计课程设计阶段。课程讲授总体上以理论内容为主,理论性强,实践机会少,师生都感觉该课程时间紧、任务重、学习压力大。到机械设计应用相关内容时,学生对运用类比法进行精度设计的环节不够熟悉,相关案例储备不多,不能深入地对机械设计中有关精度设计的任务充分理解和应用,部分学生时常绕开设计细节,一句“经选择”就把几何精度确定,将精度设计问题带到毕业设计阶段,势必会导致毕业设计环节图纸质量也难以让人满意。

现有教学模式及课程体系阻碍了该课程对机械类专业培养目标支撑作用的发挥,亟待进行课程体系重构及相关教学改革。

2 互换性与测量技术课程体系重构

2.1 重塑教学模式

以机械传动中广泛应用的“单级圆柱斜齿轮减速器”为例,按机器使用条件要求进行减速器及相关零部件的精度设计,创造具有强实践性的大作业教学模式,将课内实验与课外开放实验相结合,创新线上虚拟实验项目,切实达到该课程教学提升学生解决工程实践中精度设计与误差检测相关问题的能力。

2.2 改变教学方法

摒弃以传授知识为主的传统教学理念和教学方法,针对该课程应使学生达到能对机械产品进行精度设计的教学目标,采用建立在建构主义学习理论基础上的任务驱动教学法[4],以“提出任务—分析任务—自主学习—完成任务—教师评价”为基本教学环节,学生可以实现探究式的自主学习和提出解决方案的创新学习。学生始终处于积极的学习状态,突出在课堂学习中的主体地位;教师根据各个具体设计任务所引出的实际问题讲授必要的相关理论知识,并对学生学习过程中存在的个体问题加以针对性指导,对学生最终完成的任务成果进行客观、公正、科学的综合评价。教学手段和教学方法上更贴近生产实际对学生应掌握相关知识的需求,充分体现了既解决问题又完成任务的多维度互动式教学理念,彻底打破了传统教学的禁锢,注重学生解决实际问题能力的培养,真正实现边教边用、用中学,学生学习更加主动,教师顺势而为,使教学活动更加热情与活跃,更有利于教学目标的实现和教学质量的提高。

2.3 重构课程体系

重构适应新时代应用型本科人才培养目标的课程体系,达到懂理论、重实践、会应用的教学效果。

2.3.1 重构基于“应用”的互换性与测量技术课程体系 重构后的互换性与测量技术课程体系如图1所示。

2.3.2 学时分配 以唐山学院为例,互换性与测量技术课程大纲中理论和实践环节共安排32学时。唐山学院是一所应用型普通本科院校,课程组多年来以一流课程建设为抓手,致力于基于实践能力和岗位需求的该课程教学研究与改革,积极探索该课程体系的重构,拟重新分配学时:教师理论授课九学时,学生选做课内实验四学时(其余实验项目作为开放实验),完成减速器、箱体(盖)、大齿轮和主(从)动轴精度设计任务19学时,课内理论学时与实践学时比约为1∶1.5,强化的实践教学体系得以实现,利于真正落实“以学生为中心”的教学理念。

2.4 增强教学效果

2.4.1 精度设计案例:单级圆柱斜齿轮减速器精度设计任务 在电机和工作机之间,通过单级圆柱斜齿轮减速器传动,减速器的工作要求为双班制工作,可允许有轻度振动,小批量生产,单向传动。减速器图(略)中:减速器主动轴的伸出端与皮带轮相配,通过带传动与电机相连,已知主动轴转数为n1=490转/分,功率N1=3 kW;从动轴的末端通过联轴节和工作机相连,将运动传出,从动轴的转数为n2=100转/分,功率N2=2.79 kW;齿轮工作温度为70 ℃,箱体工作温度为50 ℃。主动轴采用7207圆锥滚子轴承,该处所承受的当量动载荷P=2 000 N;从动轴采用7208型轴承,该处所承受当量动载荷为P=3 000 N,轴承精度等级为0级。通过轴承端盖的端面和挡油环的端面分别与轴承的外圈及内圈的端面贴靠,进行轴承的轴向定位。主动轴为齿轮轴,材料为45#,齿轮加工后进行调质处理,HB=241~285,mn=2,Z1=23,β=11°58′7″,左旋,αn=20°;从动轴为输出轴,材料为45#,其上安装圆柱斜齿轮,mn=2,Z2=112,β=11°58′7″,右旋,αn=20°;齿轮材料为45#,加工后热处理硬度HB=170~217。

2.4.2 设计过程及成果 以从动轴精度设计为例,说明实训过程,如表1所示。

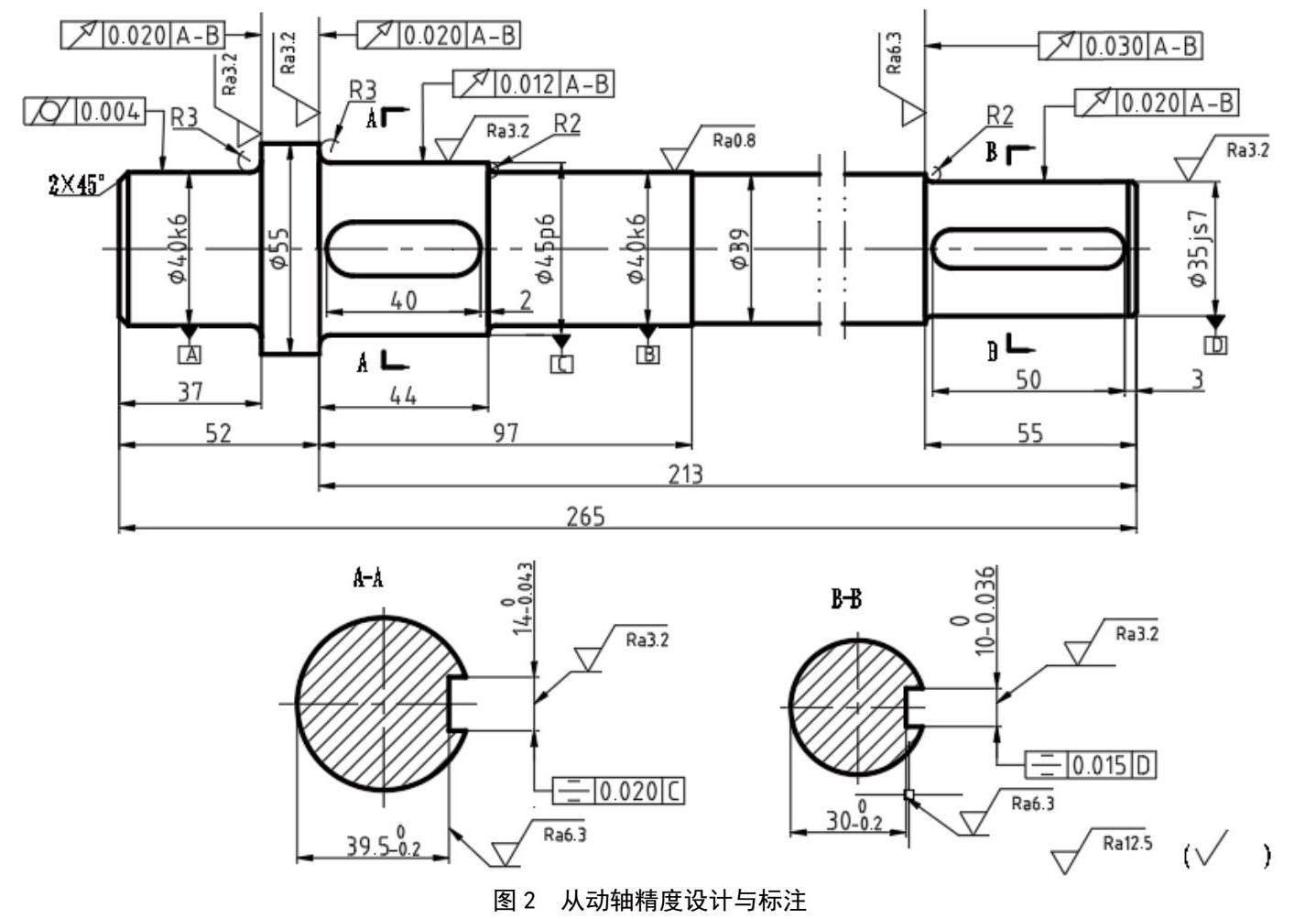

每位学生在教师指导下独立完成单级圆柱斜齿轮减速器精度设计综合大作业一份,主要包括从动轴精度设计与标注(如图2所示)、大齿轮精度设计与标注(如图3所示)、主动轴精度设计与标注、箱体及箱盖精度设计与标注、减速器装配图精度设计与标注,以及其他相关件零件精度设计与标注。

该设计任务丰富了课内验证性必做实验和课外创新性、设计性开放实验及互联网虚拟实验内容,满足了学生对机械制造中相关加工与测量岗位的认识与基本操作,提高了动手能力。

实训内容涵盖了互换性与测量技术课程的全部教学目标,充分体现了教学大纲要求的重点内容,使学生更深刻地理解了互换性原理,掌握并熟练应用有关精度设计的国家标准,教学目的更加明确。

3 结论

该课程体系的重构,采用先进的任务驱动教学法,突破传统教学模式和教学理念的束缚,使学生通过课上做实验、课下参与网络虚拟实验以及查阅互换性相关标准化国标资料,做到一边学习必要的理论知识,一边完成减速器精度设计实训任务,亲自体会智能制造中精度设计过程的重要性,以及开动脑筋解决实际问题的责任感、成就感,增强学习的自信心和解决实际问题的能力。课程体系的重构,充分体现了对理论知识的应用,有助于高等院校提升应用型本科人才培养质量。

参考文献

[1] 王宏宇.互换性与测量技术[M].北京:机械工业出版社,2019.

[2] 周兆元,李翔英.互换性与测量技术基础[M].4版.北京:机械工业出版社,2018.

[3] 教育部印发“新时代高教40条”[N].中国教育报,2018-10-18(1).

[4] 赵可恒,邢益波.工业设计专业人机工程学课程改革之思考[J].广西轻工业,2007(12):141,70.

*项目来源:2020—2021年度河北省高等教育教学改革研究与实践项目“以实践能力和岗位需求为核心的‘互换性与测量技术课程体系的重构”(项目编号:2020GJJG410);河北省高等学校人文社会科学研究项目“专业认证背景下地方本科院校课程建设与评价研究”(项目编号:GH202030)。

作者:张凤梅,唐山学院,副教授,主要研究方向为机械设计制造及其自动化、测量技术;戴俊,唐山学院(063002)。