城市绿地健康行为开展中的“动力-阻碍”关系研究

李悦 林广思

风景园林与人类健康间的关系,已发展为一个全球性的研究议题[1]。尤其在城市化持续推进和城市居民对美好生活要求提高的情况下,城市绿地提供的物质和非物质环境是否在客观上有益健康,城市绿地如何响应居民对健康的既有需求,以及城市绿地如何促进居民充分活动、维持健康,是讨论城市绿地健康效应时需要回答的3层问题,常通过研究城市绿地与居民健康间的关系来分析作答。

1 城市绿地与健康关系研究中的“乌云”

针对城市绿地与居民健康的研究,国际语境中已涌现出不少分析其间作用途径的研究,例如城市绿地可通过提高以下因素的水平,从而提高居民健康水平,包括:有益健康的生态产品和服务的供给水平[2]、压力缓解水平[3]、注意力恢复水平[4]、体力活动[5]、社会凝聚力和邻里满意度[6]等。且有研究认为各作用途径之间互相关联、协同产生健康效应[7-10]。这些研究目前处于一个经典的作用机制框架[7]内:基于社会心理学中的中介分析(mediation analysis)理论[11],以上述作用途径为中介变量(mediator)搭建城市绿地与健康的中介模型(图1)。该框架足以解释什么样的自然环境和活动对人体健康有正向的影响,以及这样的自然环境和活动怎样由城市绿地的物质环境提供和承载。一些研究经过实证或案例分析后,已将这些经过验证的中介变量用于指导规划设计策略[12],肯定了城市绿地客观上的健康功能。这为回答接下来两层问题提供了基础。

人作为访问和使用绿地等发起有益健康行为的主体,对是否开展上述行为拥有选择和决定的权利。所以,若欲阐明行为主体实际从城市绿地收获的健康效益,则要了解其做选择的过程和结果,即访问和使用绿地过程中人的需求和行为动力是怎样的:第一种情况,当使用者体现出多元、具体的活动需求以及强烈的行为动力时,在图1框架下,如何合理配置其中作用途径(中介变量)以最大化地回应既有需求是主要问题;第二种情况,当既有活动需求已得到城市绿地供给的回应,而居民健康水平仍有待进一步提升时,城市绿地如何承担健康促进(health promotion)之责任则成为主要问题。

图1 城市绿地与健康间的中介模型概念框架[7]Conceptual mediation model of the relationship between urban green space and health [7]

回应第一种情况时以使用者需求为导向,尚有既有需求可供询问和参考。在需求被纳入规划设计考量时,人的主体性得到一定程度的尊重。但因为此类需求常以相对静态的“答案”的形式出现,所以难以关照到潜在的诉求甚至潜在的使用者,例如,一些青少年闲暇时更愿意久坐娱乐,并没有动力下楼到小区的绿地里散步;结束一天工作的上班族因为疲惫,不想再去邻近的公园健身步道跑步。因此仅存在可达性和功能性良好的城市绿地,是难以促成使用者在城市绿地中培养健康生活方式的,此时城市绿地在有效促进居民健康中的角色相对被动。虽然城市绿地回应既有健康需求而存在的设计值得肯定,但如果希望促使更多居民充分利用城市绿地带来的活动机会,培养其健康生活方式,城市绿地在协助实现该愿景的过程中同样可以承担起一份责任,让城市绿地在健康促进中体现出主动性。

为回应第二种情况,以健康促进为导向,了解需求形成的过程并引导潜在使用者产生需求。“规划设计为有益健康的环境和活动提供空间和设施”与“人群在城市绿地中受到自然环境和有益健康活动的影响从而改善健康”,两者之间的联系并不是必然的。处于两者之间还有待解释补充的部分是使用城市中某绿地开展活动的这一行为对于个体而言是如何被认识、决定和落实的,尤其这背后涉及的多层级影响因素和多阶段行为过程。由此,人的主体性在其与城市绿地的关系中得到强化,城市绿地在健康促进中的主动性也随之提高。目前,在城市绿地与健康的研究中尚未对此机制进行明确解释,但在健康心理学领域已有相关理论——健康行为理论,该理论有望在被跨领域应用后,成为解释上述机制以及剖析行为决定权利的理论支撑。而在应用健康行为理论解释城市绿地与健康的关系之前,先对理论的概念、出发点、形成背景、目前应用范围以及健康行为生态模型(ecological models of health behavior)和健康行为程式模型(health action process approach,HAPA)等重要理论成果进行简要引介。

2 健康行为理论

健康行为是指对个体健康产生影响或存在潜在影响的行为[13],它不仅包含用于维持、恢复和改善健康的行为模式、实际行动和习惯,还包含相应的个人特质(例如信念、期望、动机、价值、感知以及其他认知要素)和人格特征(包括情感状态和特征)[14]。健康行为理论以个体为锚点,探讨个体与物质、非物质环境的互动对个体健康行为开展情况的协同作用;其对个体的深入剖析又以社会认知理论[social cognitive theory,前身为社会学习理论(social learning theory)]和自我控制(selfregulation)理论等为依托。可知,个体作为行为主体和健康促进工作的对象,在健康行为理论中受到极大的重视;城市绿地作为与个体互动的物质环境之一,也在该理论可及的范畴之内。所以,以该理论为切入点也正是探索城市绿地如何承担健康促进之责任的契机所在。

健康行为理论所适用的活动形式繁多,例如体力活动、环境保护、饮食控制、个护卫生、戒烟、疾病自查、安全性行为等,这些活动形式共同构成了一整套健康生活方式[15]。而在城市绿地中,绿地访问行为带来一定程度的体力活动,使用者也有机会体验到生态服务、注意力恢复、压力释放和社交等有益于健康的城市绿地功能。本研究关注的城市绿地健康行为,即指绿地访问行为,涉及绿地中的游憩、交往、健身等活动。

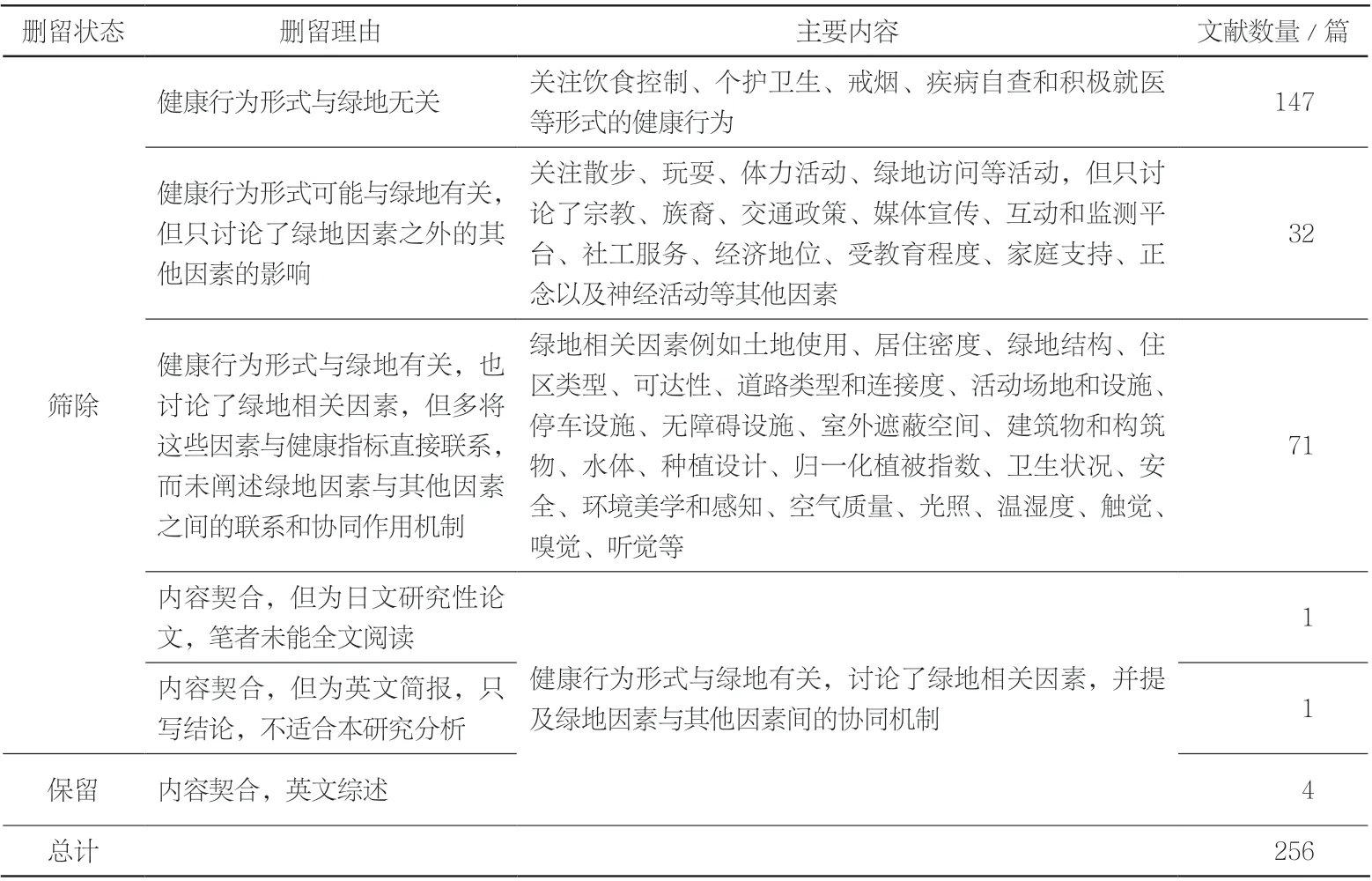

为了解健康行为理论在城市绿地相关研究中的进展,在Web of Science上,按主题在Web of Science核心数据库、KCI-Korean Journal Database、MEDLINE、SciELO数据库中检索时间跨度为“1950—2020”年,同时涉及风景园林、健康行为及解释模型这三方面的论文①。检索时间为2021年2月,检索得到256篇相关文献,经过内容筛选剔除后(表1)留下4篇[16-19]作为下文分析对象。

表1 文献检索结果和筛选理由Tab. 1 Results of literature retrieval and reasons for screening

一方面,从文献数量上看,健康行为理论在非绿地话题中的应用仍为主流(表1第1、2行共179篇);与绿地相关的研究大多仍在图1框架下开展(表1第3行71篇);健康行为理论真正在健康景观中的应用极少(表1第4~6行共6篇),有待发展。另一方面,考虑到健康行为的理论思想有别于以往城市绿地与健康关系研究中的健康概念,所以在其指导下以个体行为为锚点对城市绿地与健康关系作出的解释,有别于以往研究以作用途径为锚点作出的解释。因此,本研究尝试运用健康行为理论对城市绿地与健康的关系进行分析。在分析之前,先对健康行为理论中的两大特色成果进行引介,初步判断其在城市绿地话题下的契合度。

2.1 健康行为生态模型思想

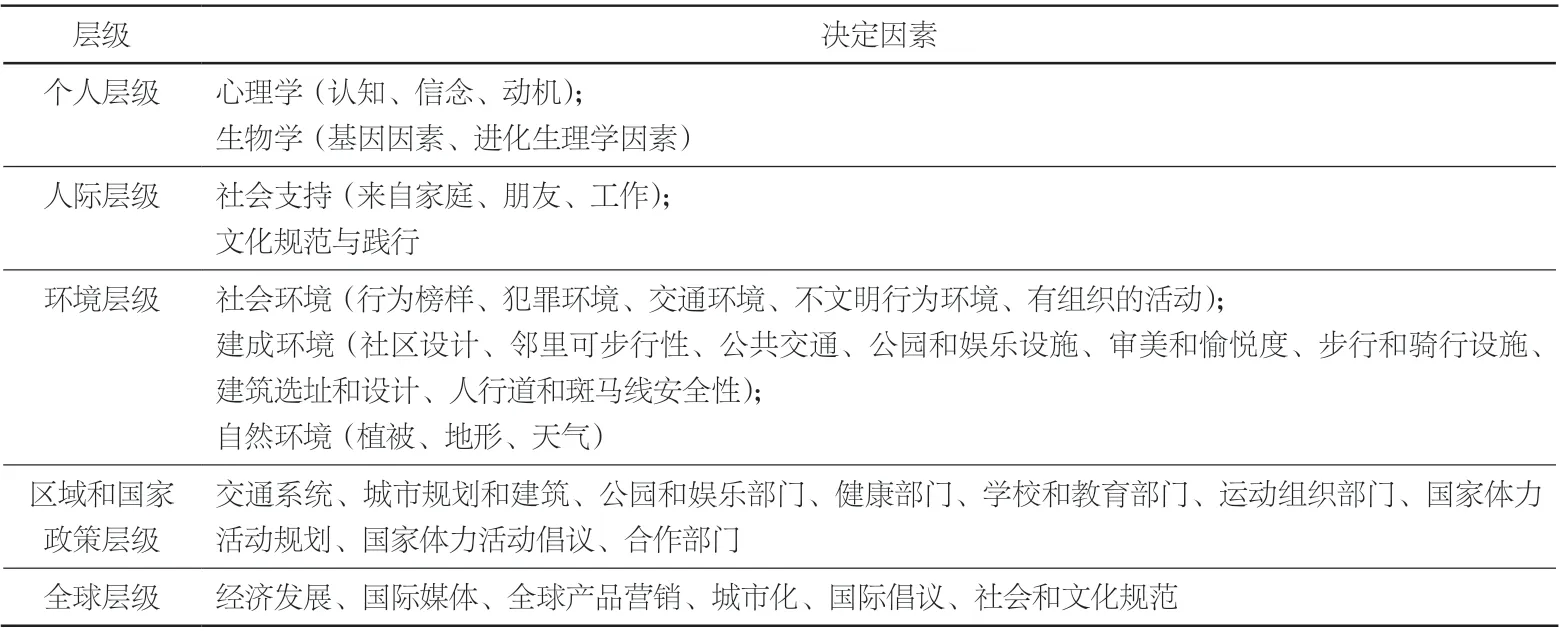

影响健康行为的因素纷繁复杂,健康行为生态模型就是对其进行整合的重要理论。它把众多影响因素置于一个多层级的系统中,用于全面理解复杂决定因素并最终指导干预措施。其明确的实践导向定位与城市绿地规划设计的实践特性相符。并且,健康行为生态模型的起源与环境感知关系紧密,这为将其用于分析城市绿地环境提供了依据。在1951年理论发展初期,研究者从人对环境的感知如何影响健康行为[20]这一点出发,开始了该理论的探索。到20世纪七八十年代,影响因素的尺度和层级才开始分化,1988年McLeroy等提出了个人、人际、组织、社区和公共政策五大层级影响因素[21],奠定了如今的理论框架[22],指导了其后针对不同形式健康行为[23]的干预实践[24]。健康行为生态模型的“生态”体现在多层级原则、层级间相互作用原则、行为特异性原则②和多层级协同干预原则③这四大核心原则上。根据行为特异性原则,Bauman等[17]特别提出了体力活动决定因素生态模型(表2)。其中环境层级的内容具体、层次丰富、地位重要,并且该层级中几乎所有的决定因素都与城市绿地常见议题契合。而如果对城市绿地健康作用的分析和解释,仅停留于这一层级内、没有充分体现层级间相互作用和多层级协同干预原则,就会出现前文所述城市绿地在有效促进居民健康的工作中地位被动的问题。正如1986年11月21日首届国际健康促进会议上的《渥太华健康促进宪章》[25]所强调的、目前仍被认可的生态模型理论中心结论[14]:当环境和政策支持健康的选择并且当个人被激励和教育做出健康的选择时,健康行为被认为可以获得最大化的、可持续的发展。

表2 体力活动决定因素生态模型[17]Tab. 2 Ecological model of determinants of physical activity[17]

城市绿地在健康促进话题下的主动性,正与“个人被激励和教育做出健康的选择”密切相关。另两项由King团队[16]和Wilkie团队[19]开展的综述同样将多层级影响因素同时呈现,并认为各层级承担不同的角色:个人和人际层级是选择开展健康行为的驱动力;环境层级仅扮演为活动提供机会和可能性的角色。城市绿地在有效促进居民健康的工作中地位被动的问题,在该观点中仍然存在。因此,在健康行为生态模型层级间相互作用和多层级协同干预原则的启发下,可考虑分析环境层级(绿地特征)与个人层级(心理学和生物学中可变的个人特质)等多层级间的联系及其对个体健康结果的协同作用,从而深化城市绿地健康促进机制的解释。

2.2 健康行为程式模型思想

无论健康行为影响因素的层级如何繁多、其间联系如何复杂,最终执行健康行为的主体依然会回落为意志自由的个体。从单次行为上看,个体在成功开展一次健康行为前可能会面临是否开展以及如何开展等诸多具体的问题;从行为规律上看,仅凭目前有关研究使用最多的绿地访问频率数据[26],也未必能完整反映个体维持健康行为的主观意愿的变化趋势。为了兼顾城市绿地健康行为发生频率未必稳定的情况、对相应行为状态的描述任务、单次行为过程及其长期维持状况,Schwarzer在1992年提出并发展至今的HAPA则是合适的理论依据[27]。

HAPA认为完整的健康行为过程可以由以下几个阶段串联:无意向—行为意向—行动计划—行动—习惯。健康行为阶段越靠后,代表健康行为的意愿更稳定、越能坚持长期开展,进而更有可能保持健康。这个过程也是部分可逆的,例如习惯可以被放弃、意向可以被搁置淡忘。健康行为各阶段受到不同因素的影响,其中个人层级影响因素的作用最直接,例如对行为益处或行为危害的认知(结果预期和危险认知)、对自己克服阻碍的能力所持有的信念(自我效能)、社会支持等。相应干预手段因针对每一阶段而制定,而更加精准有效。

2.3 模型思想与城市绿地健康行为的联系

在解释城市绿地对健康的作用机制时,健康行为生态模型和健康行为程式模型的引入具有适用性。引入后,在变量描述上,自变量用城市绿地各项具体特征(例如表2环境层级的因素)加以描述;因变量用健康行为阶段描述。在变量间关系分析上,根据健康行为程式模型,健康行为阶段的变化受到个人层级因素最直接的影响;根据健康行为生态模型的层级间相互作用和多层级协同干预原则,这些个人层级因素(例如表2个人层级的因素)可能受到环境层级绿地特征的影响、产生协同作用。从而在解释城市绿地的健康促进机制时,形成“绿地特征和个人(可变)特质—健康行为阶段—健康结果”的解释思路。

变量中的健康行为阶段按照序列逐级变化,个体健康行为状态可在序列中前进或后退,该变化源于每次行为中个体的选择和决定。然而,绿地特征与个人特质在个体的选择中分别扮演的角色,不宜简单割裂为仅供参考的依据和不便改变的私人属性。而可理解为:在居民单次进行或长期维持城市绿地健康行为中,选择推动或不推动行为,2种选择之间的张力体现为动力和阻碍两者的权衡;当动力超过阻碍时,健康行为阶段推进,进而带来更健康的身心状态。在动力和阻碍的权衡过程中,易于产生动力和克服阻碍的个人特质、利于提升动力或降低阻碍的绿地特征以及绿地特征和个人特质之间的协同作用,都可能使动力更易超过阻碍。

以下将在前文理论基础的支持下,具体分析城市绿地健康行为中的“动力-阻碍”关系,搭建城市绿地对健康作用的解释框架;将“动力-阻碍”关系与绿地特征和个人特质相联系,审视该关系内现有研究议题的分布结构;进而尝试在解释框架内外寻求城市绿地如何承担健康促进责任的研究方向。

3 城市绿地健康行为的“动力-阻碍”关系

绿地特征与个人特质的关系在它们协同作用于健康行为“动力-阻碍”时显现,“动力-阻碍”权衡后的结果则指向健康行为状态。本研究基于对行为主体的关注和对健康行为理论的应用,对健康行为“动力-阻碍”的具体形式进行分类讨论,并检查类别间是否存在重叠和遗漏的问题。

考虑到健康行为生态模型是社会认知理论的一种模型,社会认知理论由社会学习模型发展而来,认为人类认知是可学习、发展变化的。HAPA继续讨论认知向行为的转化以及两者的共同发展关系。可以认为,上述理论的锚点在于学习发展,它的默认语境则是在学习发展之前存在原生状态。

因此,首先将原生状态下的一对健康行为“动力-阻碍”关系解析出来,此时无论是原生动力还是原生阻碍,都受到基因等不以人的意志为转移的、很少能在短暂一生中发生质变的因素的影响,两者的相对关系也较少因此变化。

其次,原生状态以外的动力、阻碍及其关系,则易在个体的认知和行动过程中流变。一方面,以递进关系将动力分为2种状态:1)对行为的意向(某行为是否有机会提上日程);2)对行为的控制(某行为是否实际落实)。另一方面,以并列关系将阻碍分为两类:1)与客观环境的状态有关(不利于到达和使用的绿地特征);2)与使用者主观状态有关(不利于落实健康行为的个人特质)。由动力和阻碍的分类,得到另两对健康行为“动力-阻碍”关系:1)当动力处于强势地位,兼具意向和控制能力、城市绿地使用者较少有主观阻碍,则剩下环境造成的客观阻碍与既有动力相抗衡;2)当动力处于弱势地位时,潜在使用者可能仅具备意向,行为控制能力薄弱,尚未实际面临客观环境阻碍,所以此时“动力-阻碍”的权衡主要在于潜在使用者的主观层面。

以下具体探讨了3对“动力-阻碍”关系下是否存在明确的研究议题和研究成果,或存在哪些缺席的潜在议题。

3.1 亲生物性动力与原生阻碍

对人们出于什么动力去城市绿地活动,其中一种解释是从进化或天性的角度,认为人类天生愿意接近绿色空间。亲生物性(biophilia)假说是典型理论之一,它由Wilson在1984年出版的《亲生物性》[28]中最先提出,在1993年形成亲生物性假说[29],指人类具有将精力集中于生物以及类生命过程的天性,生而愿意主动接触大自然。亲近生命的天性可以作为一种访问城市绿地的动力,其影响因素多偏向于个人层级中更具有人类进化意义的生物学因素。当然,也有研究探讨该天性与环境层级绿地特征(例如生物多样性、环境审美等)的相关性[30],虽然有学者提出质疑,但也已明确了争议点在于天性与文化影响因素的变量控制方法效力较低[31]。总的来说,在个人层级具备亲近自然的原生动力下,城市绿地的存在即为天性驱动下的健康行为提供了机会,而所谓不合天性的城市绿地特征同时也能成为阻碍,但这些均不能反向使人类天性在短期内产生变化。

3.2 需求动力与客观阻碍

城市绿地作为人工设计建造或管理维护的户外空间,除了拥有密集的植物、动物、微生物等大自然要素以外,在实践中还要考虑城市居民表达出的各种活动需求,提供相应的空间、设施和管理。当潜在使用者对户外公共空间中的活动已经表达出强烈的需求、已经具有访问动力时,若城市绿地尚未很好地满足其活动需求、呈现供不应求的局面,则认为它对潜在使用者在其中开展健康行为造成了客观阻碍。

在探讨何种城市绿地特征具有健康效益时,多数研究选择的思路是,已知居民具有某些有益健康的活动需求,在此前提下,梳理城市绿地如何减少客观阻碍、充分支持既有健康需求。例如,讨论居民前往城市绿地的难易程度[32],即城市绿地回应有活动需求者的客观到达阻碍时,常提到可达性[33]概念,其关键影响因素有城市绿地面积、人口密度以及前往城市绿地的交通成本、距离和时长等[34],且良好的可达性与较高的锻炼频率和健康水平存在正相关关系[35]。另外当城市绿地回应有活动需求者的客观使用阻碍时,可在如何帮助居民了解城市绿地可提供的活动[36]、如何针对特定活动设置场地和设施[37]等问题上详细讨论并提出干预措施[38-39],以此更精准地减少客观阻碍、支持居民的健康行为。

至此,在原生阻碍和客观阻碍2种情况中,城市绿地均不同程度地回应着健康行为“动力-阻碍”关系,从而与居民健康行为和健康状态建立联系,是为“在场”。但是目前城市绿地主流研究议题对主观阻碍的回应实则“缺席”。“在场”并不具有绝对的优先权,它总与“缺席”相联系、相统一[40],不妨由此继续探讨:潜在使用者访问城市绿地时是否面临主观阻碍;当面临主观阻碍时,规划设计营造的环境如何让原本没有那么稳定需求的个体,产生在城市绿地中开展更多健康行为的愿望。

3.3 行为控制信念动力与主观阻碍

如果个体在受到政策支持和健康教育,并且承载健康行为的环境也支持,同时其本身也具有使用机会的情况下,依然感到缺乏行动的动力,那么可以认为,个体受到其自身主观阻碍的困扰。当某个绿地特征精准地服务于某种具有具体形式的健康活动时,它对绿地访问和使用行为的作用是清晰的、易于解释的。但是当使用者表现出主观阻碍时,变化发生了:原本作为导向的那些健康行为需求,失去了针对性;曾经被明确认为对某些具体活动有用的绿地特征,其作用也随之显得无力。当剥离了活动形式和目的都相对明确的健康行为需求,健康行为的性质可能从为了健康而开展的行为转变为恰好发现开展的行为带来了健康,这与受到“吸引”的状态类似,可能是一种感性、随性的行为状态;相应地,剥离了以健康需求为导向的一些绿地特征后,剩下的绿地特征中包含了环境美学和社交氛围等较抽象的绿地品质,它们可能与吸引力有关。

绿地品质已经在国内外受到高度关注。2002年英国副首相办公室颁发的《评估需求与机遇:规划政策导则17项的参考指南》[41]指出,可达性、品质、多功能性、首要功能和数量是开放空间以及体育和游憩供给的五大关键特征。2020年中国住房和城乡建设部提出需要重点抓好的工作中,包含了“着力提升城市品质和人居环境质量,建设‘美丽城市’”的要求。具体而言,在环境美学和社交氛围等具体的绿地品质因素中,尤其在社交氛围方面,研究者强调了在目前存量规划的场所营造和记忆空间实践中,需要注重人本和对人本主客体的诠释,而不是重在形态[42],认为公共性是公共空间最重要的品质[43]。

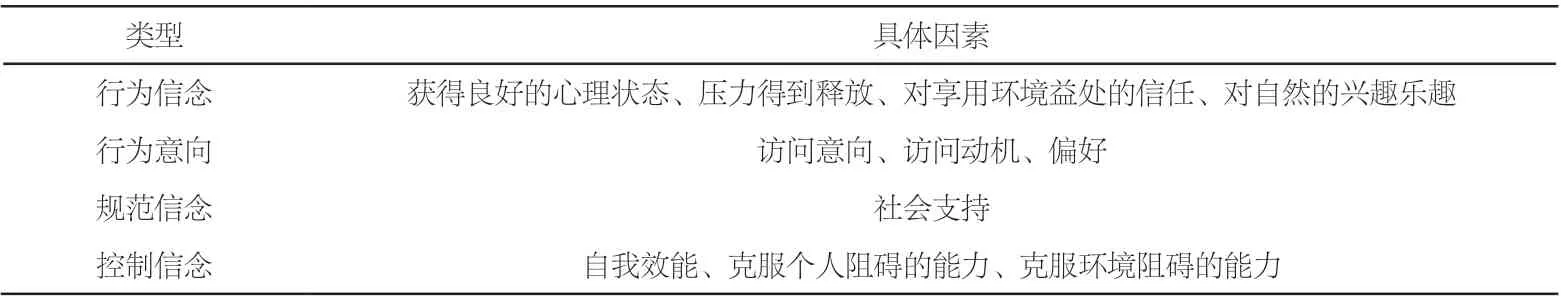

对于个人层级的因素而言,Calogiuri等[18]对城市绿地与健康生活方式关系的综述,对体力活动为个体带来的影响进行了概括(表3),其中体力活动影响下的各项信念和意愿,在表2中是作为体力活动个人层级的影响因素而存在的。Calogiuri等的研究意欲强调信念、意愿等同样可以作为体力活动的作用结果。这样双向的作用实则提示了环境层级和个人层级影响因素在反复的健康行为过程中可能存在的循环影响。

表3 城市绿地中体力活动行为所影响的因素[18]Tab. 3 Factors affected by physical activities in urban green space[18]

上文在引入健康行为理论时提到,社会认知理论和自我控制理论着重探讨了个体在环境的影响下如何开展行为,据此对城市绿地健康行为过程做以下拆解。首先,个体在已有的认知基础上,在个人层级和环境层级等影响下,主观上形成一个“动力-阻碍”的权衡结果,当该结果是动力超过阻碍时,主观意向转化为个体实际行动,这一转化的关键则要依赖个体的行为控制。行为控制能力可用多项信念(例如行为信念、行为意向、规范信念、控制信念等)加以描述,并在成功落实健康行为后得到巩固。其次,个体还可不断学习和更新:在学习和接纳健康行为开展理由的过程中,个体对行为益处的认知和信念(行为信念)来自其在理性判断和过往经验的基础上对图1中作用途径逐渐建立起的认可;而输出行为理由的过程,就是对认可的作用途径产生了开展行为的意向。可见,行为控制能力的影响贯穿于行为过程的始终,城市绿地对健康的作用途径在其中也有贡献,并有待深入挖掘:在外源的行为控制能力上,城市绿地中体力活动的益处被群体共同认可,开展活动可获得社会支持(规范信念),这与图1中介变量中的社会凝聚力有所联系;而在内源的行为控制能力上,对绿地特征的偏好(行为意向,同时也是城市绿地品质探讨的内容)有利于促成绿地健康行为,健康行为的落实依赖并有利于个体行为控制能力(控制信念)的巩固。

因此探讨城市绿地品质与使用者健康行为控制信念是否存在联系。控制信念作为内源信念,其与社会支持等外源控制信念之间的区别,可在感性与理性之间区别的辅助下加以理解。这样的内源信念既要能通过理性判断的考验,其内隐的特性又要对直觉上的接受度有极高的要求。一方面,城市绿地可达性、功能性等特征被使用者理性地接收(图2箭头1)。另一方面,城市绿地品质在个体主观感受上产生投射(图2箭头2),它被个体意识到并融入个体的感性认知中,促进个体特质的改变(图2箭头3),在健康行为中,个体特质的改变具体表现为个人层级的行为控制理由和能力的改变(图2箭头4),这样,绿地特征则可不带侵略性地促使使用者萌生需求、帮助克服主观阻碍。城市绿地特征通过路径1和路径2—3—4共同作用,帮助使用者形成成熟的行为意向、促成实际行动,最终推动整个健康行为过程的发展和成熟(图2)。在这一循环形式的概念模型中,路径1较好理解,而路径2—3—4较为复杂微妙、目前研究数量较少、结论指向不明。因此,在未来研究中可梳理路径2—3—4:在目前环境美学和交往氛围等城市绿地品质研究的基础上,分析城市绿地品质如何影响使用者感受(图2箭头2),如何被使用者接受,转化为个人特质中的感性认知(图2箭头3),进而分析感性认知中的城市绿地特征多大程度上影响行为控制信念(图2箭头4)、帮助推动并维持健康行为。对两条路径同样重视、补充“缺席”项(表4),方能发掘城市绿地在健康促进工作中的主动性,以此为依据的设计有望更好地促成健康行为维持过程的闭合。

图2 城市绿地健康行为维持过程概念图Conceptual map of the cyclic process of health behavior in urban green space

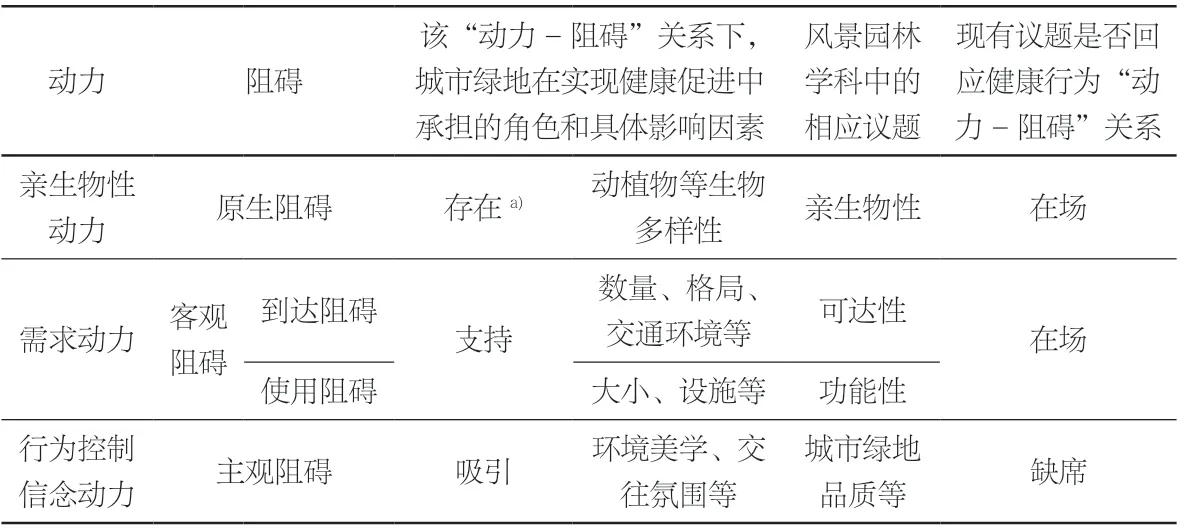

表4 城市绿地健康行为的动力和阻碍Tab. 4 Motivation-barrier relationship of health behavior in urban green space

4 结语

健康行为理论的引入,意味着把以往研究中“人群健康指标”和“使用者需求”还原为健康语境下对个体行为过程的关注,用人与环境的多阶段动态交互关系更新了原有的静态指标。在此新视角的指导下,对城市绿地与居民健康行为关系的重要文献进行综述后,可以看出:1)前人在“亲生物性动力与原生阻碍”方面的研究方法有待更新;2)在“需求动力与客观阻碍”方面的研究已经较为成熟;3)在“行为控制信念动力与主观阻碍”方面则明显缺乏研究和证据、作用机制不明,因而城市绿地仅作为存在和支持的角色是难以真正在健康促进的讨论中拥有主动性的。再对比有待研究的第1项和第3项,行为控制信念等可变的个人特质相较于相对固化的天性而言,更有望受到城市绿地环境的影响而变化。加之第3项研究本身有望在城市绿地健康促进机制中承担重要环节,因此,建立城市绿地品质体系,为“提升城市绿地品质—克服主观阻碍—促成并维持健康行为”作用过程中的变量开发科学的测量方法,并求证变量间是否存在正相关、是否构成因果链,是解释城市绿地吸引力、充实城市绿地对健康促进机制的一条路径。进而可为下一步健康导向的循证设计[44]提供扎实的依据和指导。

注释(Notes):

① 欲知检索方法,请登录Web of Science,点击“高级检索—检索帮助—检索工具—检索规则”查看。检索内容字符串如 下:(“health action” or “health behavior”) AND(paradigm* or model* or schema* or pattern* or mode or process* or procedure* or flow* or course* or phase* or stage*)AND(landscape or “urban planning” or “urban design” or “natural environment” or “ecosystem services” or “urban forest*” or “community forest*”or “green infrastructure” or greenery or greening or greenspace* or “green space*” or “open space*” or“public space*”)。在不同日期或通过不同机构端口登录Web of Science检索相同内容时,得到的结果可能存在少量差异,此处不做深究。

② 针对不同的健康行为活动类型,需分别为其开发生态模型。

③ 相较于单一层级的行为干预措施,多层级协同的干预措施对行为改变更有效。