近代广告设计制度研究

——以新亚药厂为例

李 超

(上海大学上海美术学院,上海 201900)

新亚制药厂由许冠群等人创办于1926年。化学制药行业在中国属于新兴行业,20世纪初期的民族企业还未能与日本、欧美制药企业相抗衡。在创办初期,新亚的药品销量并不好,后来,通过建立先进的制造体系、科学管理体系和市场营销体系,新亚制药厂逐渐有了起色,并于1927年改为股份有限公司。经过近20年的发展,1945年,新亚已成为以新亚制药厂为基础的大集团,涉及“药品、印刷、造纸、染色、纺织、五金器具、金融、保险以及房地产等领域的35家公司,资本超过了1亿元”,成为上海民族资本制药业的佼佼者。

一、以商标营造意象,建立现代化的企业形象

20世纪诞生的民族企业多为“由商转工”,在技术、资本等各方面均欠发达的条件下,面对国外企业的强势力量,这些民族企业在创办之初只能暂时采取“西方化”的设计战略才能维持生存。“许冠群采用西方意象来促销他的产品的第一步,就是首先减少它们身上的外国味道而把它们打扮成更为中国消费者所熟悉的模样。”最直观的体现就是“星牌”商标的设计(图1)。1928年,新亚药厂开始使用一个设计得非常简洁的“星牌”商标作为营销工具,试图与现代医学建立联系,以表明其现代化、科学化的企业形象。因“星”与“新”同音,商标以一个以五角星为底,五角星中间有一个“亚”字,“亚”字内部所形成的“红色十字”使人联想到国际红十字会的标志,“与医药卫生的含义,亦联系得起来”。为了扩大销售力量,新亚还仿照进口药品包装 (图2),包装上采用了英文,建立现代化的企业形象。

图1 “星牌”商标

图2 “海力命”包装

许冠群是一位商标理论家与实践家,在20年代末参加了上海市商会商标研究委员会的理论研究工作。1940年,他和同事李寰平就合著了现代最早的一本专业商标理论书籍—— 《商标法之理论与实际》。该书收入作者编写的10多篇有关商标法、商标管理等的理论研究论文,包括“我国商标法的产生及其沿革”“商标近似之研究”“论用于药品商品的文字商标”等。此外,书后还列出了1935年11月23日国民政府修正公布的 《商标法》中的一系列条文和指令,并对其进行了详细分析。

二、发行医学刊物和大众杂志,使产品形象科学化、大众化

新亚药厂善于利用刊物进行宣传。20世纪30年代,新亚创办了中文医药杂志 《新医药刊》 (1932年)、《国药新声》 (1939年)和英文杂志 《现代医药》,并通过降低定价、向全国各地的医生免费发放,杂志得到了大范围的传播,新亚药品的销量也大幅提高。新亚还将本厂的各种药品整理为 《星牌良药集》(1946年),在18年的时间内共印发了20版,书中详细介绍了星牌药品的成分、作用和使用方法等,扩大了星牌药品的销路。新亚还将广告部所作的报章广告画汇集成册进行出版,不仅节省了广告费,也方便了读者查阅、对症下药。比如,《孔雀东南飞》《健康百咏图释》等均由广告部的画家编绘,书内的广告画图文并茂,并附以药品功效,具有较高的美术与文学价值。

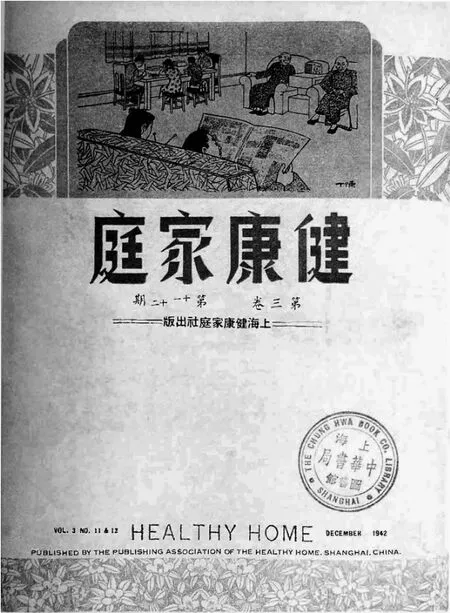

1936年,许冠群创办了一份面向普通大众的中文季刊—— 《健康家庭》,该刊物以“号召贡献健康知识,研究家庭问题,指导青年修养,提倡社会服务”为目的。通过聘请知名编辑、作家和艺术家,《健康家庭》的可读性、趣味性和科学性得到提升,成为“最为有效的广告工具”。1940年,《健康家庭》开始从专业学术刊物转变为大众杂志,一扫往日的严肃沉闷之风,主张“文字力求其生动活泼,取材力求其新颖有趣”,并号召普通大众向 《健康家庭》投稿,介绍家庭、儿童等问题,以期“建设健康家庭”,切于诸位读者的家庭实用。当时,《健康家庭》每一期的封面都是整版或半版广告画或漫画。设计者为新亚药厂广告部的十多位画家,广告画突出了新亚产品的科学性,漫画则展示出现代医学的优势,同时,列举出迷信的治疗方法和“不科学的”药品的缺陷。读者即使不翻阅刊物的内容,也能立即明白 《健康家庭》所传达的“将科学知识与家庭生活融为一体”的价值观。比如,1942年第11、12期封面漫画为丁悚所作,表现了三代同堂在同一屋檐下和谐生活的场景(图3)。

图3 丁悚绘制的 《健康家庭》1942年第11、12期封面

三、制度保障:建立科学化的现代管理体系

民国实业家、教育家潘仰尧先生指出:“商业的经营,贵在有周密的组织与科学的管理。”新亚药厂设立的“广告部”和“推广设计委员会”,为广告设计提供了制度层面的保障;而举办“工商美术培训班”,则为其提供了人才保障。

(一)业务处下设“广告部”

广告是货品与大众之间的媒介,其意义在于“辨别市场、同业竞争”。新亚药厂在广告方面也投资了比较多的资金,1940年用于广告的资金已达到50万元,占当时新亚公司总资本的16.6%。从企业管理的角度来说,广告部是协调生产部门与销售部门的重要一环,“其任务不仅在于研究广告技术与推行广告业务,且应随时调查市场实际情况以及一般顾客心理与实际需要,为制造部门或营业部门提供参考”。因此,新亚药厂引入现代企业管理体系,在“业务处”下设“广告部、宣传部、编辑部、出版部”等部门。正如刘述庭所言:“文章出色,宣传部之长材。图画摩登,广告部之美术。”每个部门都各司其职,使新亚药厂的产品得以行销全国。

广告部部长为田应森、许晓霞,并聘有十多位画家,1940年,丁悚、王守仁接任广告部副部长。部长许晓霞原名许一鸥,“是广告界杰出人才,能文能画能设计”,在新亚初创之时,厂中的美术设计均委托给许晓霞;副部长王守仁毕业于杭州国立艺术专科学校,1934年参加中国工商业美术作家协会;画家有陈青如、江爱周、李银汀、范万甲、丁一英、葛文鼎、董天野等人 (图4),他们大多为漫画家,为近代上海工商美术界作出了重要贡献。

图4 广告部人员,从右至左为:李银汀、范万甲、王守仁、丁悚、丁一英、许晓霞、葛文鼎、董天野,1939年摄于上海法国公园

新亚的广告涉及各种不同的媒介,包括海报、橱窗陈列、霓虹灯招牌、影院商品广告、流动图书馆、赴各地巡回比赛的篮球队、武术队、口琴队,以及“闪电战”在内的电台广播节目。所谓的“闪电战”,即新亚每次独家出资控制一家电台,成为其24小时之内的唯一赞助者,该电台则在此期间专门宣传新亚。1939年,新亚的办公部搬迁至辛家花园,为了吸引消费者,广告部精心设计了路牌广告和橱窗陈列,并设置了一款新式霓虹灯 (图5),“点缀新颖,布置精雅,晚间,通以霓虹灯,明净鲜艳,有红绿黄蓝青白紫各色,于各个字体之结构笔锋,均朗若列眉,霓虹广告,本系一种艺术,似此浓淡相宜,可称雅俗共赏矣”。这些形式多样的广告对扩大新亚制药厂的社会影响力有着重要作用。

图5 新亚药厂所设计的霓虹灯

1954年12月,新亚药厂转变为公私合营企业,生产方向是遵循国家计划,由上海市人民政府轻工业管理局直接管辖。1955年3月,新亚公司组织架构全面调整,营业科、广告室被撤销,其业务全部并入供销科。

(二)成立“推广设计委员会”

1938年,新亚的组织架构已经具备大公司事业部制的雏形,“从总体上来看,表现为一种垂直集权型的管理层级,公司的生产、经营、产品研发按照职能分成若干个垂直管理系统”,公司的权力最终集于企业最高决策者——总经理的手中,虽然各部门的独立性相对有限,但有利于实现资金、原料、营销、人员的集中统一。

为了研讨及计划推广出品,新亚药厂于1940年建立了“推广设计委员会”。该委员会负责企业设计活动的总体谋划,委员由各部领导组成,包括:陈汉铭、许晓霞、刘述庭、华汝明、毕承祥等。委员会章程有八条,规定了委员会的职权:“出品推广计划之设计事宜、出品推广办法之改革及研究事宜、出品推广办法之调整事宜、出品推广章程规则之审定事宜及总经理交议事宜”;规定了委员会每星期六举行常会一次。为了达到集思广益的效果,还规定了会议时须聘请社会专家或本公司相关部门人员指导或发表意见,这种制度实际上是设计管理的萌芽。Peter Corb和Angela Dumas在1987年将这种参与设计活动的管理者称为“沉默的设计者”(Silent Designers)。“推广设计委员会”为企业制定的设计战略,不仅防止了权利过于集中在最高决策者手中,更具有实现资源优化配置、提高产品开发能力、增强产品市场竞争力的作用。

(三)举办“工商美术培训班”

除了科学的管理与生产体系、营销体系,新亚的成果也离不开对人才的使用与培育。中国化学史研究者詹姆士·安德森 (James Anderson)认为,在1949年之前,中国学术界与工业界一直存在着隔阂,而许冠群则是为数不多能够意识到研究、开发与企业发展之间具有密切联系的企业家,新亚药厂因而成为一个“学理与实验兼施”的企业。除了建立新亚化学药物研究所开发新产品之外,许冠群还致力于社会教育和职业教育,创办了新亚图书馆、冠群业余补习学校、广登药学专科学校。据宣传部职工祁和鸣回忆,许冠群也要求全厂职工补习英文以利工作。

冠群业余补习学校旨在培养切合实际需要的人才,1939年设立了七大系:药学、国文、英文、第二外国语、数理、商学、无线电,聘请潘仰尧等各界名士及专家授课。新亚药厂是国内首先认识到艺术设计对企业发展有重要作用的民族企业,于1940年特意开设了“冠群补校工商美术速成班”。该班第一期开设于1940年春季,此后每年分春、秋两期招生,毕业期限为1年,合格毕业的学生由新亚药厂聘任。“具工商美术必修之课凡十……全班三十余人”。第一期合格毕业的学生有十余人,“王守信、张之伟等,已为新亚药厂广告部选拔试用”。担任教授的是新亚药厂广告部的画家,包括许晓霞、王守仁、丁悚、董天野等,其中,广告心理学由广告部副主任许晓霞负责。许晓霞认为,广告与心理学联系密切:“报章广告,可用文字抒写,图画描绘,间用照相制版作美术之参插,实体之作证。实有心理学存焉”。

四、结 语

新亚药厂利用广告设计建立企业形象的做法为近代民族企业提供了良好的示范。更重要的是,其培植的一批工商美术家不仅形塑了近代上海的消费文化景观,也为建国后的上海设计奠定了人才基础。顾世朋先生在1964年成为中国首位“美术设计师”,他曾在1941年以优异的成绩通过了上海新亚药厂工商美术培训班的考试,先后跟随丁悚、姜书竹等人学画。除了顾世朋之外,新亚药厂广告部的江爱周、李银汀也曾进入上海食品工业公司从事包装设计,成为上海设计圈中的中坚力量。