耕地“非粮化”特征识别

——以甘肃省东乡族自治县为例

胡荣明,孙 妍,史晓亮,屈旭洲

(1.西安科技大学 测绘科学与技术学院,陕西 西安 710054;2.长江大学 地球科学学院,湖北 武汉 430100)

0 引 言

粮食安全是保障国家稳定发展的重要因素[1]。耕地利用方式的变化直接关系到中国的粮食生产能力,影响国家粮食安全格局[2-6]。随着中国农业结构不断调整,部分地区表现出耕地“非粮化”的倾向。耕地“非粮化”现象并不仅仅与农业结构调整有关,还与该区域的自然条件、经济因素、社会发展因素等多方面因素有关[7-9]。若“非粮化”耕地长期处于无调控发展状态粮食安全必然会受到影响[10-11]。因此,掌握区域“非粮化”耕地的空间特征及其转化趋势显得尤为重要。

学者们对于耕地“非粮化”现象高度关注,在耕地“非粮化”的空间分布、驱动因素以及优化调控等多方面展开大量研究。吴郁玲等阐明未来“非粮化”研究的重点方向是构建全方位、多角度认知框架并采取分类化管控策略[12];陈浮等发现中国粮食主产区不同区位非粮化率差异明显[13];张惠中等认为自然条件和社会经济发展的不均衡性对耕地“非粮化”的空间格局有着深远的影响[14];谢花林等发现耕地的细碎化发展会促进耕地“非粮化”[15];孟菲等发现劳动力非农就业对“非粮化”具有促进作用,良好的政策环境对“非粮化”具有抑制作用[16]。然而,大多研究均是基于统计年鉴等统计数据获取经济和社会发展指标数据[17-19],从空间视角对耕地特征进行分析的研究较少,无法满足耕地精细化管理的现实需要。

东乡族自治县在2020年实现全面脱贫前一直是受到重点关注的典型贫困县。受地理位置以及自然条件的影响,当地资源匮乏,群众意识落后。针对东乡族自治县的贫困情况,国家通过引水、修路、建厂、促进特色产业发展以及促进农业产业化等多项措施对当地的基础设施建设以及经济发展进行大力扶持,帮助东乡族自治县实现全面脱贫。然而,基础设施建设以及经济发展的过程中,不可避免地会对当地的耕地资源造成负面影响。因此,文中以东乡族自治县为研究区,以东乡族自治县第三次全国国土调查成果数据(以2019年12月31日为标准时点)为基础数据,分析坡度、景观格局、空间邻接度、耕作距离远近以及道路通达程度等空间特征,并结合东乡族自治县“非粮化”耕地特点,以引导“非粮化”耕地转化为目的,针对不同利用形态耕地提出相应的优化调控方案。

1 区域概况与数据来源

1.1 研究区概况

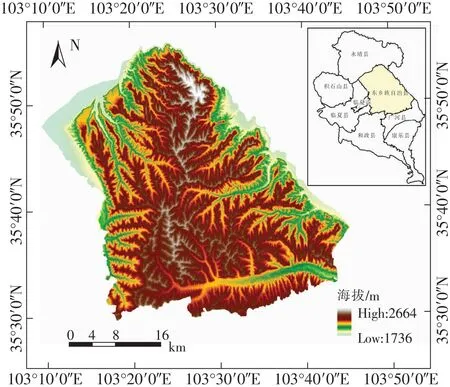

东乡族自治县位于青藏高原与黄土高原的过渡地带,平均海拔达到2 610 m,研究区位置如图1所示。县内共计1 750条梁峁和3 083条沟壑。截止2020年末,全县总面积约1 510 km2,共辖16个乡8个镇,人口约29万。

图1 研究区位置Fig.1 Location of study area

东乡族自治县第三次全国国土调查主要数据公报显示,县域耕地总面积达507.55 km2,占全县国土面积36.02%。其中,水浇地50.42 km2,占9.93%;旱地457.13 km2,占90.07%。主要粮食作物有马铃薯、小麦和青稞等,其中,马铃薯的年种植面积可达200 km2以上。

1.2 数据来源与预处理

研究获取到的原始数据有2类,分别是东乡族自治县第三次全国国土调查成果数据和DEM数据。第三次全国国土调查成果数据来源于东乡族自治县国土资源局,该数据是以优于1 m分辨率的卫星遥感影像为调查底图,通过人工目视解译和现场核实得到的国土利用状况数据。东乡族自治县DEM数据来源于地理空间数据云(https://www.gscloud.cn),分辨率为30 m。

为了研究方便,以GB /T21010—2017《土地利用现状分类》标准为合并依据,将第三次全国国土调查成果数据中的13个一级类合并。其中,商服用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地和特殊用地合并为城乡建设用地,草地和水域及水利设施用地合并为其他农用地,工矿仓储用地和交通运输用地合并为交通运输用地及其他建设用地,其他用地和湿地分为未利用地。合并后共有耕地、园地、林地、城乡建设用地、交通运输用地及其他建设用地、其他农用地和未利用地共7类,将该数据作为后续实验中用到的土地利用基础数据。

对东乡族自治县DEM数据进行坡度计算和重分类,按照三调中耕地的坡度分级方法将坡度分为0°~2°,2°~6°,6°~15°,15°~25°以及大于25°共5个坡度等级[18]。

2 研究方法

2.1 “非粮化”耕地提取

为了研究的全面性,结合东乡族自治县第三次全国国土调查成果,将现状为耕地但并未种植粮食作物和现状为非耕地但可通过自行或者人工修复恢复为耕地的两类现状用地作为“非粮化”耕地。因此,提取东乡族自治县第三次全国国土调查成果中的两类图斑作为“非粮化”耕地,一类是种植属性标记为“未耕种”、“种植非粮食作物”的耕地类图斑;一类是种植属性标记为“工程恢复”、“即可恢复”的园地、林地或其他农用地类图斑[17]。

2.2 景观格局分析法

景观格局分析法能够定量分析出斑块之间的空间差异[20]。选取平均斑块面积(AREA-MN)、斑块平均最近距离(ENN-MN)、斑块个数(NP)以及聚集度指数(AI)共4个景观格局指数[21-24],将提取出来的“非粮化”耕地图斑通过ArcGIS软件转化为栅格数据后,计算其景观格局指数表征值。

2.3 空间邻接分析法

相邻斑块之间的结构和功能都存在着密切的关系[25-27]。通过对“非粮化”耕地斑块进行100 m缓冲区计算[18],并将其与县域内全部图斑进行相关空间叠加操作,得到与缓冲区范围相同的土地利用基础数据。通过统计不同地类类型的面积和占比能够得到“非粮化”耕地斑块之间的空间邻接度,从而进一步分析出中心斑块受到周围斑块的影响程度。

2.4 缓冲叠加分析法

耕地的地理位置也是影响耕地“非粮化”程度的重要因素[19]。选择道路通达度和耕作距离2个指标对耕地地理位置与耕地“非粮化”之间的关系进行探究。结合研究区实际情况,以300 m和200 m为区间长度,分别构建不同距离的农村道路缓冲区和居民点缓冲区,并将其与“非粮化”耕地图斑进行叠加分析,分析不同耕作距离和道路通达度下“非粮化”耕地的空间特征。

3 “非粮化”耕地特征

3.1 “非粮化”地类构成与坡度分布特征

3.1.1 “非粮化”耕地地类构成

在经济效益、社会发展等多方面因素的共同作用下,中国耕地“非粮化”形势越来越严峻。统计研究区数据(表1)可知,东乡族自治县“非粮化”土地面积共计155.026 km2,占全县土地面积的10.23%。“非粮化”耕地面积共计127.052 km2,占全县土地面积的8.41%。可调整地类“非粮化”面积共计27.947,占全县“非粮化”土地面积的18.03%。从地类构成来看,东乡族自治县“非粮化”耕地主要由旱地和水浇地构成,其中,旱地面积共计122.774 km2,占“非粮化”耕地地类面积的96.63%,而作为高质量耕地的水浇地占比较少,说明东乡族自治县高质量耕地耕种率较高。“非粮化”可调整地类主要由园地、林地和其他农用地构成,其中,其他农用地占可调整地类“非粮化”总面积的比重最大,为60.00%。

从空间分布来看,东乡族自治县“非粮化”土地中未耕种耕地总面积为125.904 km2,该类型地类分布较为广泛,集中分布于县域东南部的风山乡、果园镇和车家湾乡,如图2所示;种植非粮作物耕地总面积较小,共计1.148 km2,主要分布在研究区西北部的河滩镇、柳树乡和春台乡等乡镇;即可恢复地类的总面积为3.168 km2。主要分布在河滩镇,该镇靠近刘家峡水库,其自然条件有利于即可恢复地类的自行修复;工程修复地类的总面积为24.807 km2,主要集中分布在春台乡。

表1 东乡族自治县“非粮化”地类构成

图2 东乡族自治县“非粮化”耕地分布Fig.2 Distribution of “non-grain” cultivated land in Dongxiang Autonomous County

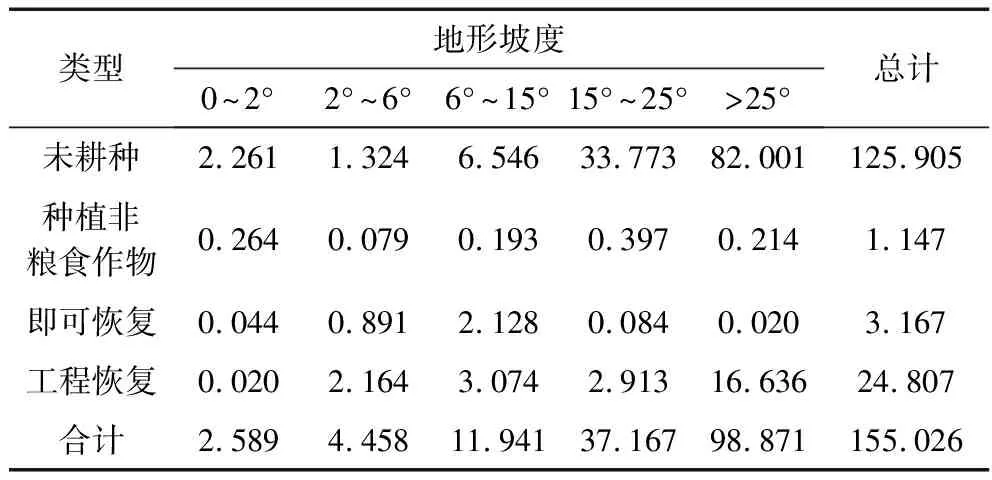

3.1.2 “非粮化”耕地坡度分布特征

地形也是影响耕地“非粮化”的重要因素。选择坡度作为探究地形地貌对耕地“非粮化”影响的重要指标。由表2可知,东乡族自治县“非粮化”耕地主要集中在大于25°的坡度区间,该区间范围的“非粮化”耕地面积占东乡族自治县“非粮化”耕地总面积的63.78%,“非粮化”占比较大。随着坡度等级不断变高,区间内“非粮化”耕地面积也呈不断增加的趋势。由此得出,东乡族自治县“非粮化”耕地集中分布在大于25°的坡度区间,东乡族自治县的“非粮化”耕地面积占比与坡度成正比。

3.2 “非粮化”耕地景观格局与空间邻接特征

3.2.1 “非粮化”耕地景观格局特征

东乡族自治县不同类型耕地景观格局指数计算结果见表3,未耕种耕地斑块个数最多且斑块平均面积较小,图斑的破碎程度相对较大;种植非粮食作物的斑块个数最少,斑块平均面积最小,破碎程度最大。即可恢复地类的聚集度指数小于工程修复地类,斑块间距较大,分布较为分散;工程恢复地类的聚集度指数最大,主要是由于其他农用地面积占比最大。总体来说,与粮作耕地相比,“非粮化”耕地的图斑破碎程度较大。

表2 东乡族自治县“非粮化”耕地不同坡度分布情况

3.2.2 “非粮化”耕地空间邻接特征

东乡族自治县“非粮化”耕地的空间邻接度计算结果见表4,未耕种、即可恢复和工程恢复这3种“非粮化”地类与耕地之间的空间邻接度较高,说明东乡族自治县未耕种、即可恢复和工程恢复这3种“非粮化”地类调整为耕地的自然适宜性较高。而种植非粮食作物地类与未利用地的空间邻接度最高,意味着当种植非粮食作物地类受各方面因素影响出现地类变化的倾向时,向未利用地类型转化的可能性最大。种植非粮食作物地类与城乡建设用地也保持着相对较高的邻接度,种植非粮食作物地类被建设用地占用的可能性较大。

表3 东乡族自治县不同类型耕地景观格局指数

表4 东乡族自治县“非粮化”耕地的空间邻接度

3.3 “非粮化”耕地道路通达与耕作距离特征分析

3.3.1 “非粮化”耕地道路通达特征

结合东乡族自治县道路的分布情况,以200 m为区间长度探究东乡族自治县“非粮化”耕地与道路通达程度之间的关系,结果见表5。在距离道路200 m范围内,未耕种耕地面积为101.073 km2,约占该类型耕地总面积的80.27%;种植非粮作物耕地面积为101.073 km2,约占该类型耕地总面积的79.70%。由此可以得出,邻近道路的耕地更容易出现非粮化现象,农户依托便利的交通对耕地进行“非粮化”改造,通过直接撂荒将劳动力转向经济效益高的或种植经济效益高的非粮作物来提高家庭收入。道路200 m缓冲区间内,可调整地类“非粮化”耕地和粮作耕地面积占其自身类型总面积比重较高,分别达到97.72%,71.23%和92.17%,可调整地类“非粮化”耕地的高占比与人类对于耕地的随意占用有关。粮作耕地的高占比与粮食生产和运输过程均与道路关系密切有关。随着距离道路的距离越来越大,道路通达程度越来越低,受交通和地形地貌的限制,各类“非粮化”耕地的面积越来越小。

3.3.2 “非粮化”耕地耕作距离特征

结合东乡族人民的居住特点,以300 m为区间长度探究东乡族自治县“非粮化”耕地与居民点距离之间的关系,结果见表6。居民点300 m缓冲范围内,4种“非粮化”耕地地类分布面积均占到自身类型总面积的50%以上。即东乡族自治县大部分的“非粮化”耕地地类都分布在居民点300 m缓冲范围内。居民点300 m缓冲范围内,粮作耕地面积占粮作耕地总面积的86.74%,远远高于其他4种“非粮化”地类。东乡族人民的居住方式具有大聚居小散居的特点,居住点较为分散,居住点周围多被水浇地围绕,因此居住点周围粮作耕地占比较大。其次,居住点周围一般地势较为平坦,更利于优质耕地分布。随着耕作距离的增大,影响耕地“非粮化”的人为因素相对减少,各类“非粮化”耕地的面积都逐渐减小。

表5 距道路不同距离下东乡族自治县不同类型耕地面积

表6 距居民点不同距离下东乡族自治县不同类型耕地面积

4 不同耕地利用类型的优化调控

4.1 未耕种耕地

东乡族自治县未耕种耕地占据全县“非粮化”耕地的79.20%,耕地撂荒现象严重。耕地撂荒与农村劳动力流失和种粮利益驱动不足有关[15]。对于东乡族自治县的未耕种类型“非粮化”耕地,应当鼓励农户种植与其相邻耕地种植属性相同的农作物。同时,尝试通过提高粮作生产的机械化程度、发展家庭农场制度以及代耕代种等土地托管政策,扩大粮食种植规模,促进粮作生产机械化,提高种粮效益,促进农村劳动力回流。

4.2 种植非粮作物耕地

东乡族自治县“非粮化”耕地类型中种植非粮食作物耕地的面积较小且集中分布在坡度较高的地区,从景观格局指数来看,种植非粮食作物的平均斑块面积较小,图斑破碎程度大,无法形成规模化种植,创造的经济利益有限。因此,对于种植非粮食作物耕地,政府应当根据当地非粮作物属性,合理规划布局,将零散的种植非粮食作物耕地集中化。

4.3 即可恢复地类

即可恢复地类通过自行或者简单的人为干预恢复为耕地地类较为容易。东乡族自治县即可恢复地类与居民点以及农村道路的关系密切,绝大部分分布在第一距离区间内,受人类活动的影响较大。因此,对于即可恢复地类应当尽快通过人为干预促进其耕地属性的恢复,防止因调整不及时导致其向工程恢复地类发展。

4.4 工程恢复地类

东乡族自治县的工程恢复地类在空间分布上最为集中。对于工程恢复地类,在没有人工干预的情况下自行恢复耕地属性的可能性较小,但过度的人工干预有可能会打破土地利用流转的内部变化规律。因此,工程回复地类的优化调控在于尽可能维持其现状,同时也应当做好该地类的流转监测,防止该地类扩增或向破坏区域生态环境的方向发展。

5 结 论

1)东乡族自治县“非粮化”耕地类型以旱地为主,其面积约占“非粮化”耕地地类总面积的96.63%。“非粮化”可调整地类类型以其他农用地为主,其面积约占“非粮化”可调整地类类型总面积的60.00%。

2)东乡族自治县“非粮化”耕地集中分布在大于25°的坡度区间,东乡族自治县的“非粮化”耕地面积占比与坡度成正比。

3)东乡族自治县种植非粮作物耕地空间聚集度低,且种植非粮食作物耕地被城乡建设用地占用的威胁较大。

4)“非粮化”耕地的分布面积大小与耕作距离远近成反比,与道路通达程度成正比。距居民点和农村道路越近,“非粮化”耕地面积占据“非粮化”耕地总面积越大。