生产、销售有毒、有害食品罪中“其他严重情节”的司法认定

简雯琪

摘 要:生产、销售有毒、有害食品罪加重情节中的“其他严重情节”包括“食品数量较大”“持续时间较长”“毒害性强或者含量高”等规范的构成要件要素,为探寻该情节的司法认定现状,选取全国209份刑事判决书进行实证研究,发现“其他严重情节”的司法适用存在规范的构成要件要素适用频率过低、食品数量、持续时间要素缺乏认定标准、非食品原料毒害性与含量要素被忽视的问题。为使“其他严重情节”司法适用能够回应立法期待,应建立分类计算的食品数量计算标准、以一年为界限判断“持续时间较长”以及重视“毒害性”认定,强化司法鉴定意见作用。

关键词:生产、销售有毒、有害食品罪;司法认定;加重情节;其他严重情节;规范性要素

中图分类号:D924.3 文献标识码:A 文章编号:1009 — 2234(2022)03 — 0091 — 06

随着近几年我国社会形势的不断变化和发展,我国的刑事立法和司法政策为应对社会风险而做出的调整和转变也体现出“以刑法控制社会风险的政策目标不断强化,集体法益成为刑法保护的重心,刑法发展逐渐走向风险模式”的趋势〔1〕,典型表现之一是《刑法修正案(八)》对第一百四十四条生产、销售有毒、有害食品罪的罪状进行了实质性地调整,本罪达到第二档量刑区间的条件由“严重食物中毒事故或其他严重食源性疾病、对人体健康造成严重危害”调整为“对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节”,达到第三档量刑区间的条件也扩张了“其他特别严重情节”的范围,增加了加重量刑情节,进而扩充了本罪的打击面。2013年最高人民法院、最高人民检察院出台《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《食品犯罪解释》)以“列举式+兜底条款”的混合式立法模式完善了对本罪情节加重犯的规范。此种立法模式能够发挥抽象式立法模式和列举式立法模式的优势,对于能够明确列举的情节进行了细化规定,不能明确规定的可能情形则留有余地。〔2〕

《食品犯罪解释》第四、六、七条对生产、销售有毒、有害食品罪的加重量刑情节“其他严重情节”和“其他特别严重情节”进行了规制,其中“其他严重情节”的规定以涉案金额为中心,引入持续时间、食品类型、被告人前科、添加的非食品原料的毒害性与含量要素。相比主要以受害人的身体健康损害为标准的“其他特别严重情节”,要判断具有“其他严重情节”,司法人员则有可能会受到各种包含有规范的构成要件要素的加重情节的影响。

在此,笔者提出以下问题,

(1)司法实践中,应如何认定涉案食品的数量达到“较大”的程度?是否存在行之有效的食品数量计量标准?

(2)被告人生产、销售的时间段如何认定?达到多长时间足够被认定为“时间较长”?当初次实施本罪实行行为与最后一次实施实行行为之间时间跨度大,但几次犯罪行为之间间隔大的情况下,还能够认定“时间较长”吗?

(3)在认定掺入的非食品原料的毒害性或含量的场合,这两者与被告人所生产、销售的食品的有毒有害性之间的因果关系具体如何?法院是否肯定鉴定意见在此场合的效力?

《食品犯罪解释》中列举的具有“其他严重情节”的几种规范性要素在实际司法操作中可能存在法院裁判的差异性较大的情况,故下文选择生产、销售有毒、有害食品罪的“其他严重情节”作为研究对象进行本文实证研究,探寻司法现状,验证问题,并尝试提出建议。

于威科先行法律数据库,以案由“刑事案由”、罪名“生产、销售有毒、有害食品罪”、全文包含“其他严重情节”、裁判时间“近三年”、文书类型“判决书”作为检索条件,在全国范围内共析出241份判决书,经过对重复、罪名不符合的判决书的剔除,共有209份有效判决书作为本文样本库。①

从判决书的基础信息出发,设置被告人性别、被告人人数、主刑刑期、缓刑期限、罚金刑数额为维度;从《刑法》第一百四十四条法条内容出发,提炼出实行行为、涉案食品有毒有害性的认定、情节认定、量刑区间作为研究维度;以《食品犯罪解释》的相关规定为依据,将判决书中具体加重情节、涉案金额、涉案食品数量、生产、销售持续时间、有毒有害非食品原料毒性强弱及含量提炼作为维度,对以上维度进行统计分析,观察生产、銷售有毒、有害食品罪的司法现状。通过进一步实证,对样本库中法院认定具有“其他严重情节”的案例进行详细分析,能发现在“其他严重情节”的认定和适用中存在以下问题。

(一)具体情节认定依据:规范的构成要件要素形同虚设

本罪的三个量刑档位之中,第二个量刑档位即“五年以上十年以下有期徒刑”的认定标准是“对人体健康造成严重危害”或者“有其他严重情节”,在本文样本库209份判决书中,没有判决书作出了“对人体健康造成严重危害”的认定,有79份判决书法院说理中明确认定被告人具有“其他严重情节”,其中,有69份判决书认定的具体情节为生产、销售金额处在20-50万元之间的,占比87.3%;当生产、销售金额处于10-20万之间,但食品数量较大,足以认定情节严重的仅有2份,同档销售金额,被告人生产、销售时间较长足以认定情节严重的仅有1份;以有毒、有害非食品原料毒害性强或者含量高作为具体情节认定的也仅有1份。反映出在实际司法审判中,对于“数量较大”“持续时间较长”“毒害性强或者含量高”这种规范的构成要件要素适用率非常低,绝大多数法院判决在划定量刑档位时还是采用单一金额情节认定的“一刀切”做法,《食品犯罪解释》对于多种规范性要素的设置事实上形同虚设。

司法实践对于认定具体加重情节的偏差,使得《食品犯罪解释》的规定在本罪法益的保护上展现出重大不足。本罪所保护的法益的具体内容在学界尚存在争议,但是这其中对于本罪法益包含不特定多数人的健康、生命安全是形成了共识的,〔3〕本文样本库中呈现出的“严重健康危害”情节的缺失和单一金额情节在“其他严重情节”中的绝对核心地位,难以令人相信司法实践对于本罪欲保护的生命健康法益做出了充分回应。

(二)食品数量、持续时间要素缺乏认定标准

根据《食品犯罪解释》第六条第(二)项,有毒、有害食品的数量较大和生产、销售持续时间较长是作为能够代表犯罪行为的危害性而弥补生产、销售金额上的不足。然而以上两个看起来都能够量化的情节要素在形成统一的认定标准上各自存在困难。

1.食品计量单位不一,难以统一计算

本罪涉及的“食品”,包括但不限于生活用语意义上的“食品”,还包括保健药品、活着的牲畜、本身不适合人食用的物品等,〔4〕不同的食品的计量单位千差万别,在同等重量下,要对牲畜肉和“保健药品”作相当的理解显然不合理,在计量单位同为个数时,又会出现“袋”“盒”“箱”“条”等在一般人认知中即存在巨大差异的量词。反映在司法实践中,会造成几乎无法真正给“数量较大”划定一个标准的结果。

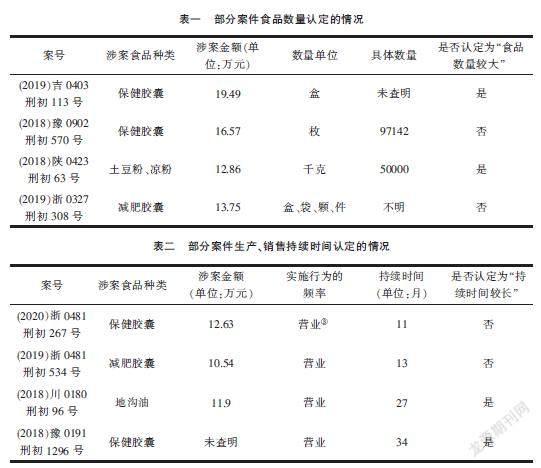

如表一所示,司法审判人员对于涉案食品的数量的真实数字是否需要查明往往存在“避难就易”的倾向,即使能够得出食品的真实数量,法院判决也不一定愿意做出是否达到“数量较大”程度的判断。在下表周建、李华玉生产、销售有毒、有害食品案一审刑事判决书中,①法院经审理查明被告人生产、销售金额为16.57万元,高于10万元但不足20万元,根据《食品犯罪解释》不能以单一金额情节认定为“具有其他严重情节”,故应引入对其他规范性要素的考察,本案侦查机关无法对全部涉案保健食品胶囊进行追溯,故食品数量仅包括当场查获的97142枚胶囊,如果该97142枚胶囊足以被认定为“数量较大”,则可以适用《食品犯罪解释》第六条第(二)项认定具有“其他严重情节”,反之则不然。法院判决却回避了至关重要的对涉案食品数量的认定,直接作出具有“其他严重情节”的判决。而实际司法审判中,如下表郭亮生产、销售有毒、有害食品罪案一审刑事判决书②,法院描述涉案食品时使用了袋、盒、件、颗等多种量词,却并没有进行单位的统一或者总体数量的查明的情况更是比比皆是。总而言之,涉案食品数量情节在实际运用中存在难以查明具体数量、难以有统一标准衡量数量的多少、法院判决认定随意或者回避该情节的认定的问题,该情节的判断很大程度上还是依赖于法官的审判经验和主观认知,审判逻辑极易走上“诉诸常识”的道路。

2.划定“持续时间较长”的界限模糊

对于被告生产、销售有毒有害食品的持续时间要素的适用,在本文样本库中也比较少展现明确的态度。如下表中马洁、张雯、郑丽生产、销售有毒、有害食品罪案中,①被告人于2017年10月至2018年11月共计一年零一个月对的时间内从事有毒、有害的减肥胶囊的销售,检察机关的公诉意见中,认定被告人生产、销售有毒、有害食品达到了“持续时间较长”的标准,但是法院判决则作出了否定,进而否认被告人具有“其他严重情节”,最终被告人获刑二年九个月。而在刘春菊、陈传金、李朝安生产、销售有毒、有害食品罪一案,②被告使用地沟油经营火锅店的持续时间为两年零三个月,法院判决认为持续时间较长,并进一步认定被告具有“其他严重情节”,作出了有期徒刑五年的判决。

从本文样本库中大概可以看出,在被告以长期稳定盈利为目的将生产、销售有毒、有害食品作为自己的职业的案件中,当持续时间处于一年左右时,法院普遍倾向不认定“持续时间较长”,而当持续时间超过两年时,法院则更倾向于认定“持续时间较长”,但是当持续时间处于一年至两年之间时划定“持续时间较长”的界限仍然模糊。在本文第一部分笔者提出的第(2)个疑问中,关于是否存在几次生产、销售行为之间间隔较长但认定为持续的时间段,在本文样本库中并不存在这种情况,当几次犯罪行为之间存在间隔时间较长的情况时,法院则从涉案金额或食品数量出发进行判定。

值得注意的是,如果《食品犯罪解释》第六条第(二)项规定进行文义解释,要适用这一条所经历的审查思路应是,先认定涉案金额是否多于10万元而少于20万,再根据实际情况选择适用食品数量情节或者持续时间情节,也就是说,金额认定是进入數量和时间判断的前提,且食品数量和持续时间是以“或者”连接的选择适用关系。但如表二中李德仕、李英生产、销售有毒、有害食品案中,③法院在并没有对生产、销售金额查明的前提下,直接认定被告“生产、销售持续时间较长”并作出判决。更典型的还有陈兵书生产、销售有毒有害食品案一审判决书,④法院否定了检察院提出的“涉案金额达三十余万元”的意见,也没有查明真实涉案金额,并且在没有查明生产、销售的有毒、有害豆芽的具体数量,仅查明持续时间为两年左右的情况下,作出了“销售金额、数量均较大,且从2011年11月国家明令禁止食品生产企业使用4—氯苯氧乙酸钠等添加剂到其案发时,企业已非法使用该添加剂长达两年的时间,生产、销售持续的时间也较长,该情形依法应认定为‘其他严重情节’”的判决,看似对情节进行了综合认定,实则并没有先后的逻辑顺序和清晰的认定标准。

(三)非食品原料毒害性与含量要素被忽视

笔者认为,《食品犯罪解释》第六条第(五)项的规定作为本条中除兜底条款外唯一一项没有涉案金额限制的加重情节,是本条中最能体现对不特定多数人的生命健康法益保护的情节设置。非食品原料的毒害性高低和含量高低是直接与本罪最基本的条件之一——有毒、有害性紧密连接的情节要素,对该项规定应予以极高的重视。目前学界对于本罪中非食品原料的“有毒”与“有害”在危害性上达成应当作相当的理解的共识,〔5〕应对“有害”进行限制解释,使之与“有毒”相匹配。〔6〕《食品犯罪解释》第二十条对认定“有毒、有害的非食品原料”列明了三种依据,并设置了兜底条款,⑤在无条文依据或案情复杂时,法院判决需要通过司法鉴定意见作出有毒、有害性的判断。〔7〕

遗憾的是,司法实践中,法院判决在有毒、有害性的认定上显得非常不足。有152份判决书没有对有毒、有害性进行认定和说理,占比72.8%,这其中,部分判决仅对检出的非食品原料的名称进行说明,部分则根本没有对认定的依据和过程进行任何说明;有2份判决书以法律、法规作为有毒有害性认定依据,该2份判决均为被告人均以“地沟油”经营餐饮,法院判决援引《食品安全法》判断;①有21份判决书以《食品中可能违法添加的非食用物质名单》和《保健食品中可能非法添加的物質名单》为认定依据,占比10.1%;17份判决书以国务院有关部门的公告为依据认定有毒、有害性,占比8.1%;有17份判决书通过司法鉴定机构出具的鉴定意见确认非食品原料的有毒、有害性,占比8.1%。但即使是以鉴定意见作为判断依据,判决书也普遍没有对有毒、有害性的说理。

本文样本库中仅有一份判决书适用“有毒、有害非食品原料毒害性强”情节认定“具有其他严重情节”,即被告人沙鲁鲁犯生产销售有毒有害食品罪一审刑事判决书,②该案中,被告在明知是有毒的羊肉或中毒的死羊的情况下,仍以4500元收买了3只未屠宰死羊和5只已屠宰未剔骨的羊,拉到陕西省大荔县予以销售。山西医科大学司法鉴定中心对羊肉进行了鉴定,认定检出的氟乙酰胺为高毒农药,并进行了毒害性的说明:“口服中毒除消化道症状外,主要表现中枢神经系统过度兴奋,烦躁不安,肌肉震颤,反复全身阵发性和强直性抽搐,该药易损坏心肌。”法院于是依照鉴定意见作出该非食品原料毒性大,进而确定被告具有其他特别严重情节。

该判决书对于毒害性的说理详尽、充分,适用情节明确,但是正如上所述,大多数判决书往往只点明涉案食品中的有毒、有害非食品原料名称,一不说明其有毒、有害性的认定依据,二不说明其毒害性多大、三不对检出含量的浓度进行判断,阅读者难免一头雾水,法官最后的判决似乎也建立在虚无缥缈的事实认定的基础之上。对毒害性认定的忽略,是在有毒、有害性认定环节对专业司法鉴定意见效力忽视的延续,很有可能使法院判决在确认量刑起点时就发生偏差,进而影响量刑结果。

将以上司法实践中解释和适用“其他严重情节”中规范性要素遇到的问题进行梳理,不难得出问题根结在于如何使得这些规范性表达的情节能够真正地具有实践中适用的可操作性,也就是说,我们应给这些规范性表达的条文赋予清晰化的标准和界限。

(一)建立分类计算的食品数量计算标准

结合《食品犯罪解释》第二十条及笔者实证过程中的发现,涉案被告所生产、销售的食品大致可以分为:(1)“保健食品”,包括减肥胶囊、养生胶囊、“奶片”等;(2)普遍意义上的“食品”,常见的有火锅、豆芽等蔬菜、牲畜肉、贝类等。前者出现在判决书中的计量单位一般为“片”“粒”“盒”“袋”,而后者的计量单位一般为“千克”“市斤”“条”“只”等,这两者的性质差异之大,使得如果强求两者采取统一的计算方式会显失公平,笔者认为,可以参考我国对于食品犯罪量刑的分类讨论标准,建立起分类计算的食品数量计算标准。具体操作为,针对“保健食品”类,统一以“粒”或者“枚”等食品的最小独立个体单位作为计量单位,即如果是以胶囊的形式出现,则以最小的单位“粒”作为计量单位,如果是口服液的形式,则以最小的单位“瓶”作为计量单位,再由相关行业或者部门制定数量标准。针对“普通食品”,在同等毒害性的前提下,全部以重量为标准进行比较。如果存在包含有毒、有害物质的毒害性和含量差异巨大的情况,则应当优先认定毒害性的强弱,如果能够达到“毒害性强或者含量较大”的条件,则无须再计算整体重量,直接作出具有“其他严重情节”的结论。即笔者认为,虽然在篇幅上和条文结构上,金额、数量和时间情节排在毒害性和含量情节之前,但在司法实务中,后者的认定是具有一定优先性的。

(二)以一年划定“持续时间较长”的界限

如前文所述,生产、销售有毒、有害食品的持续时间事实上是比较容易形成明确的可量化的标准的,虽然现在没有司法解释等相关法律文件划分标准,但经过实证可知,在司法实践中法院判决偏向不认定一年以下的时间为“持续时间较长”,两年以上则偏向认定“持续时间较长”,故问题在于一年至两年之间的这段时间。笔者认为,可以确立“营业犯+持续时间一年以上”的量化标准。之所以首先以“营业犯”作为限定,是因为持续时间要素的设立本身是为了从被告从事生产、销售有毒、有害食品的时间中反映出法益侵害性的大小,比如某些添加了毒性较弱的非食品原料的“保健食品”,被告正是通过长期的、稳定的销售才使得消费者的身体健康产生较大的损害,也只有稳定的销售行为才会持续地对正常的市场经济秩序产生有效的冲击。

其次,对于设置“一年以上”的门槛的论证,由于缺乏任何成文法律文件的规定和参考,笔者于是从相关食品犯罪及其他本罪同一章节的罪名的权威案件出发寻找参考标准。2015年12月4日,最高人民法院公布14起打击危害食品、药品安全违法犯罪典型案例,该批案例之十“姚扬业生产、销售有毒、有害食品案”中,〔8〕被告人使用过氧化氢水浸泡猪皮、鱿鱼并销售,至案发时已持续一年零四个月,法院判决认定被告人生产、销售持续时间达到较长的标准。2020年11月6日,最高检、证监会联合发布12起证券违法犯罪典型案例,该批案例之五“胡某夫利用未公开信息交易案”中,〔9〕被告人利用其职务便利获取证券市场内部信息并违背规定私下进行股票交易,至案发时已持续一年零二个月,法院判决认定被告人实施犯罪行为持续时间较长。综上,在以上经济犯罪典型案例中,持续时间一年零四个月、一年零二个月均可被认定为“持续时间较长”,将本罪“持续时间较长”的门槛设为一年具有合理性,也符合我国对食品犯罪的打击“从严从重”的刑事司法政策精神。〔10〕

(三)重视“毒害性”认定,强化司法鉴定意见作用

“非食品原料毒害性强或者含量高”情节在“其他严重情节”中有着举足轻重的地位,其不仅是衔接非食品原料的毒害性与“对人体造成严重危害”的结果的桥梁,也是“其他严重情节”对本罪所保护的公民生命健康法益最直接的回应。针对案件中涉及到的非食品原料的有毒、有害性的认定,司法鉴定意见的地位应当是毋庸置疑的。从现实语境出发,风险社会语境下,食品犯罪领域呈现出的态势是新物质、新形式层出不穷,《食品犯罪解释》虽然列举了法律法规、国务院有关部门公布的名单、公告作为评判有毒、有害性非食品原料的依据,但以上文件显然不可能涵盖所有的有毒、有害非食品原料,如果不通过专业司法鉴定意见的辅助,要求法官对案件中涉及的化学物质拥有准确的认知显然是强人所难。从司法解释出发,《食品犯罪解释》第二十一条确认了司法鉴定机构和专家意见对于毒害性认定的作用,我国也已有学者对鉴定意见的必要性进行了论证,只有强化鉴定意见和专家学者的作用,才能现实地将定性的法律条文与定量的科学知识进行结合。

在具体案件中,应当更加注重司法鉴定意见的作用,鉴定意见的作用应不仅限于检测出具体的非食品原料的名称,审判人员应关注具体原料的含量以及鉴定意见中对该原料毒害性的论述,必要时应积極寻求专家的意见。对于常见的有毒、有害非食品原料,应形成量化的毒害性评判标准,通过含量大小即可判断涉案食品的毒害性强弱,对于不常见的及新出现的有毒、有害物质,则应将专家论证作为常态化的认定方式,保证在“从严从重”的整体精神指导下,每一个案件都在准确认定毒害性的前提下做出判决结果。

〔参 考 文 献〕

〔1〕姜涛.社会风险的刑法调控及其模式改造〔J〕.中国社会科学,2019(07):109.

〔2〕钱叶六,钱格祥.情节加重犯基本问题探究〔J〕.宁夏大学学报(人文社会科学版),2005(06):49.

〔3〕高铭暄,马克昌.刑法学(第九版)〔M〕.北京:北京大学出版社,2019:373.

〔4〕张明楷.刑法学(第五版)〔M〕.北京:法律出版社,2016:743.

〔5〕左袖阳.论生产、销售有毒、有害食品罪的有害含义的界定〔J〕.中国人民公安大学学报(社会科学版),2019(02):72-79.

〔6〕郑丽萍,赵杨.含铝食品添加剂类犯罪司法适用实证研究——以804份相关判决书为样本〔J〕.西北民族大学学报(哲学社会科学版),2020(04):102-109.

〔7〕杜小丽.抽象危险犯形态法定犯的出罪机制——以生产销售假药罪和生产销售有毒有害食品罪为切入〔J〕.政治与法律,2016(12):40-52.

〔8〕最高人民法院公布14起打击危害食品、药品安全违法犯罪典型案例〔EB/OL〕.(2015-12-

04)〔2021-06-10〕.https://www.pkulaw.com/chl/c3

438a135899efa1bdfb.html tiao=1&keyword=%E6%8C%81%E7%BB%AD%E6%97%B6%E9%97%B4%E8%BE%83%E9%95%BF%20.

〔9〕最高检、证监会联合发布12起证券违法犯罪典型案例〔EB/OL〕.(2020-11-06)〔2021-06-10〕.https://www.pkulaw.com/chl/353ed05fd0b50f04

bdfb.html tiao=1&keyword=%E6%8C%81%E7%BB%

AD%E6%97%B6%E9%97%B4%2.

〔10〕温建辉.食品犯罪刑事治理研究〔M〕.北京:中国检察出版社,2020:16-17.

〔责任编辑:包 阔〕