上旋发球技术创新在网球训练中的应用研究

黄兆辉 吕中凡

上旋发球技术创新在网球训练中的应用研究

黄兆辉 吕中凡

(辽宁师范大学 体育学院,辽宁 大连 116029)

采用录像观察法、对比分析法和数理统计法,研究分析德约科维奇、纳达尔和费德勒在比赛中出现的上旋发球技术动作失误情况,总结原因并创新完善网球上旋发球技术动作。网球运动员通过创新上旋发球各个技术动作环节,减小引拍幅度,持续后摆发力,规避技术动作失误;加强脚蹬地和抛球技术动作练习,增强自身的协调和灵敏素质,结合中高等强度的跪地训练,不断提高发球过网落入有效区的能力;多采用以摩擦击球动作为主的上旋发球方法,规范抛球、挥拍和击球动作,进一步提升上旋发球成功率;以练备战,将创新后的上旋发球技术动作应用于网球竞训实践中,抢占先机、制胜对手,赢得比赛的胜利。

上旋发球;网球训练;应用研究

上旋发球技术动作在网球竞赛和日常训练中应用非常广泛,世界知名的网球运动员德约科维奇、纳达尔以及费德勒在比赛过程中均采用上旋发球技术动作。网球上旋发球技术动作逐渐成为抢占先机和制胜对手的主要发球方式而被众多网球运动爱好者熟知并运用。但传统意义的上旋发球技术动作极其容易出现抛球不稳定、击球点不高、挥拍不充分、球低易落网等失误扣分行为,从而导致发球成功率低,未能较好地抢占先机,不利于竞赛制胜。本研究采用录像观察法、对比分析法和数理统计法对三位网球运动员的发球技术动作进行研究,分析运动员在发球过程中出现的技术动作失误情况,总结归纳科学的发球技术要领,创新完善上旋发球动作,将其更好的应用于网球训练和竞技比赛中,不断提高网球运动员的技战术水平,获得更好的运动成绩和赛事体验。

1 研究对象、方法和意义

1.1 研究对象

世界知名网球运动员德约科维奇、纳达尔以及费德勒在网球比赛中上旋发球的失误性技术动作。

1.2 研究方法

录像观察法:观看网球比赛录像视频,研究三位运动员上旋发球技术动作失误情况。

对比分析法:对比三位运动员上旋发球失误动作,分析发球失误的原因和类型。

数理统计法:统计三位运动员比赛过程中出现的上旋发球失误参数及相关指标。

1.3 研究意义

通过观察研究三位网球运动员在发球过程中出现的技术动作失误情况,结合人体运动规律和网球竞技特征,整理归纳相关经验,科学地总结网球上旋发球技术动作要领,创新完善发球技术动作,并将其更好地应用于网球竞训实践,不断提高运动员的技战术水平,获得优异的比赛成绩。

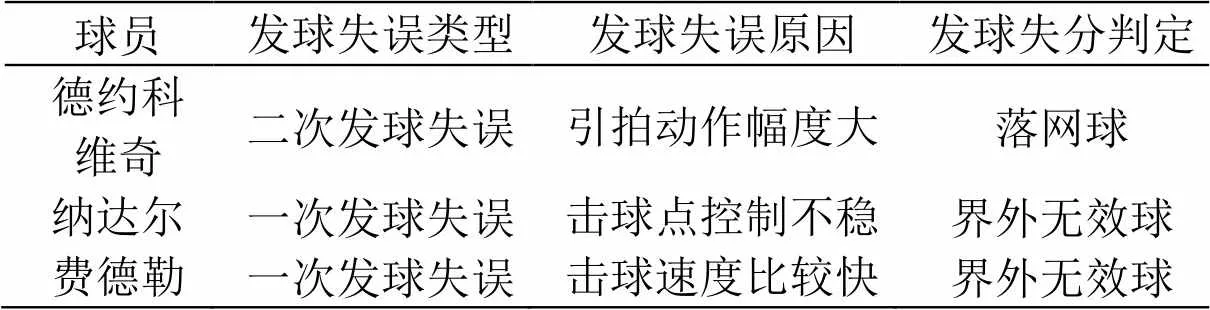

2 结果与分析

经过认真观看德约科维奇在U.S.Open(2021)、纳达尔在French Open(2021)及费德勒在Australian Open(2019)比赛中的视频录像资料,对比发现三位知名的世界级网球运动员在公开赛中均采用了上旋发球的技术动作。但值得研究分析的是,三位球员在上旋发球时多次出现不同程度、不同类型的发球技术失误行为。德约科维奇因失误导致失分竟达7次之多,纳达尔和费德勒发球的失误类型多以一发失误为主,这些技术性动作失误直接影响了球员在比赛中的得分。三位球员在网球公开赛中发球失误情况对比分析如表1所示。

表1 三位球员在网球公开赛中发球失误情况对比分析表

纵向比较三位球员发球失误的主要原因包括:引拍动作幅度过大、击球点控制不稳、击球速度比较快。研究发现德约科维奇等球员发球失误可归纳为非受迫性失误(即主动性失误)和技术性失误,这些不利因素在一定程度上影响了三位球员的心理状态、击球策略和竞赛得分,有必要认真总结失误原因,创新性改进上旋发球技术动作,为今后网球训练和竞技比赛提供技术经验参考。

2.1 上旋发球引拍动作幅度大,后摆动作力度不足

引拍动作是网球上旋发球技术的关键,动作若不规范,会直接影响发球成功率,进而丢掉发球局导致比赛失败。通过认真观察德约科维奇、纳达尔以及费德勒等世界知名网球运动员在比赛中发球引拍动作的视频资料,发现较多不同程度地技术性失误行为。引拍过程中网球运动员手握球拍的动作较为僵硬,全身肌肉不够放松,不利于最大限度的调动运动员整体运动机能。同时,球拍拍面超过了身体额状面,拍头与端线夹角>90°,使运动员肘部与身体垂直轴距离不断拉长,产生的线动量也随之增大,提供了较强的引拍力量和较快的引拍速度,此时网球极易从对方有效区内弹出,甚至会超出边界。通过高清摄像设备记录的比赛画面,观察到德约科维奇上旋发球时出现了罕见的技术性动作失误,引拍动作幅度非常大,产生的拍面高度超过了平时训练的正常高度,无法充分利用引拍势能,导致身体动作发生过度扭曲,直接影响了后续的发球动作,从而极大地增加了网球落网的风险和发球失败的概率。

引拍后摆动作是网球上旋发球技术的重要组成部分,动作掌握较好能够打出“ACE”球,有利于制胜对手,赢得比赛胜利。通过观察比赛录像,并对比规范的上旋发球引拍后摆动作,分析得出德约科维奇发球失误的原因:一是引拍后摆未能与抛球动作进行及时有效衔接,稍有滞后直接影响了发球的成功。二是后摆到臀后方时球拍未立即向侧上方举起,类似“敬礼”的引拍动作不够规范,继而产生了技术性动作失误,间接导致网球落于球网。三是引拍后摆动作力度不足,未能以肘为轴,小臂、手、拍头没有依次向体后和背部下垂,同时双膝没有合理伴随身体向后做背弓动作,不利于进行后续的上旋发球动作。四是身体在做反弓形“挠背”动作时,手腕固定程度不够,身体重心没有快速移向右脚方向,导致运动员持拍手的灵活性不够和产生的摆动速度较小,不利于快速流畅高效的进行上旋发球。以上四个方面的原因在不同程度上直接或间接的导致了德约科维奇在发球时出现技术性动作失误,更在一定意义上影响了他的竞赛成绩乃至网球运动的职业生涯。

2.2 上旋发球时脚蹬地发力过大,抛球点控制不稳

网球比赛中采用上旋发球技术动作最重要的一点就是脚蹬地发力,同时要求运动员必须控制好脚蹬地发力的合理力量范围,这对于成功完成上旋发球具有至关重要的作用。详细观看纳达尔在2021年法国网球公开赛的视频录像后,发现他由于双脚蹬地发力过大,产生很强的抓地力量,手臂和全身肌肉过于紧张,直接导致身体重心更多的落在了后脚。同时带动髋关节、肩关节由后向前顶转,出现扭腰过度的失误动作,间接加大了后续击球动作的初速度和网球飞行速度。与正常的上旋发球技术动作相比,纳达尔这种发球方式是一种较大的非受迫性失误,他给予了网球较强的向前冲击力,使球飞行幅度过高,以至于对手在底线外无法正常接球。由于发球动作的错误和自身发挥不佳等因素,导致了网球在发球阶段出现多次出界,严重偏离有效区。研究发现,纳达尔在比赛中上旋发球失误多集中在第一次发球阶段,经过其简单的身体调整和动作切换,能够在第二次发球时顺利完成发球动作,为后续比赛提供了良好的开局,这种一发失误对其比赛得分实际未产生较大的实质性影响。

抛球动作作为网球上旋发球技术动作的重要组成部分,是决定上旋发球成功与否的主要因素。研究发现,纳达尔在2021年法国网球公开赛中多次出现了抛球点控制不稳、抛球方向过于偏前、抛球与击球动作衔接不及时等技术性失误。失误环节主要是抛球点不稳,若是能够在发球过程中将抛球方向控制在脑后部,有效固定抛球动作,将会大大降低上旋发球失误率。常规的上旋发球技术动作要求抛球点位置应在人体背部后方,稍过于左侧肩膀,结合弓背和屈膝动作,使球顺势产生向上的旋转力度。这种抛球方式不仅有利于网球运动员控制网球的抛球点,更能与后续挥拍击球动作进行有效衔接,为网球创造科学的飞行路线和反弹角度,让对方球员难于接应发球,从而有利于在网球比赛过程中克敌制胜,为赢得比赛奠定良好的技战术基础。

2.3 摩擦击球方位偏离合理区间,未集中在网球8-14点内

认真观看费德勒参加2019年澳大利亚网球公开赛的视频录像资料后,发现费德勒出现极其罕见的上旋发球技术性动作失误,主要表现为第一次发球失误,为后续比赛得分产生了较为不利的影响。由于人体生理结构特殊性,使得在网球运动中,人体的最大上旋能力表现为65%的侧旋与35%的上旋之和。研究发现,造成费德勒一发失误的重要原因就是在发球过程中球拍摩擦击球的动作出现了低级错误。费德勒摩擦击球的方向和位置偏离了合理区间,没有按照人体机能运动基本规律和常规技术动作的要求,稍偏向于头顶左上方,加之后背后仰动作不够充分,腾空后摆发力不足,整体的摩擦击球技术动作无法实现有效衔接,使得击球过程中球拍接触和摩擦网球的面积逐渐缩小,拍面未能完整地做出由下向上的摩擦击球动作,不利于网球充分的向上旋转后产生较强的初速度和线速度,极其容易造成网球在飞行过程中速度逐渐减慢和运动轨迹发生变化,以至于出现网球落网和出界等失误行为,大大降低了网球上旋发球的成功率。

网球上旋发球时要求运动员将挥拍和摩擦击球动作控制在合理的区间之内,通常将网球比作时钟,在钟面(即球面)的8-14点方向之间摩擦击球,这个区间范围是网球上旋发球时由下向上摩擦击球的最佳位置。在上旋发球过程中,球拍摩擦球体作用至关重要,这是网球受力产生上旋的主要力量来源。网球运动员摩擦击球的挥拍轨迹就是沿球场底线画出半圆动作,由网球8点方向开始朝向14点方向结束,从左到右依次向上刷球。同时,摩擦击球动作对运动员技术水平要求极高,一是击球的高度必须要比平击或侧击要低,否则容易出现发球出界的技术动作失误。二是抛球尽量在身后位置,稍向左侧靠近,身体后仰形成弓形,有利于充分发挥杠杆力量为网球向上旋转提供有效的作用力。摩擦击球作为网球运动中常见的发球技术动作环节,具有较强的可操作性和稳定的出手动作等显著优势,有利于充分提高上旋发球质量,为网球运动员在比赛中抢占先机提供重要的技术服务保障,常常被世界级高水平网球运动员应用于各大网球公开赛中。

3 结论与建议

3.1 结论

本研究主要运用录像观察法、对比分析法和数理统计法,分别对德约科维奇、纳达尔和费德勒这三位世界级高水平网球运动员在比赛过程中出现的上旋发球技术性失误动作进行分析和研究,总结出三位球员上旋发球技术动作的主要失误类型及原因:(1)网球上旋发球时出现技术性失误的阶段主要集中在一次发球,经过运动员对自身技术动作和比赛心态的及时调整,可以有效规避双失误;(2)上旋发球失误的主要原因可归结为运动员引拍动作幅度大、击球点控制不稳和击球速度过快,同时运动员还存在后摆动作力度不足、脚蹬地发力过大、抛球点控制不稳和摩擦击球方位偏离合理区间等非受迫性技术失误行为;(3)运动员在上旋发球过程中,未能较好地将抛球、引拍、挥拍、击球和随挥等各环节基础动作做到有效衔接,发球技术动作不够快速连贯,多种原因共同导致发球失误。

这三位网球运动员在比赛中出现的上旋发球技术失误行为,同样也出现在世界范围内其他的网球运动爱好者中,甚至出现更高的失误频率和更为复杂的失误类型。从一定程度上反映出网球上旋发球动作需要进行技术创新,及时改进极易出现失误的动作环节,并且配合有效的练习方法和训练手段,不断提高网球上旋发球成功率,更好的将上旋发球技术动作运用到网球运动训练和竞技比赛中。

3.2 建议

针对德约科维奇、纳达尔和费德勒这三位世界知名高水平网球运动员在比赛中出现的上旋发球技术动作失误情况,进行了详细的研究分析,总结了上旋发球失误具体原因,并形成相关经验,提出以下具有创新性的网球上旋发球技术动作建议:(1)网球运动员要进一步创新上旋发球各个环节的技术动作,特别是完善和改进引拍和后摆动作,通过减小引拍动作幅度,保证充分的后摆发力,尽量规避技术性动作失误,确保上旋发球一次成功;(2)网球运动员应着力改善上旋发球脚蹬地发力过大和抛球点控制不稳的状况,加强脚蹬地和后抛球技术动作练习,增强自身协调和灵敏素质,同时结合中高等强度的跪地训练,不断提高发球过网落入有效区的能力;(3)运动员在日常的网球训练中,要更多采用以摩擦击球动作为主的上旋发球的技术方法,完整规范的做出抛球、挥拍和击球等动作,使发球各环节紧密结合,快速连贯,进一步提升网球上旋发球的成功率;(4)要以练备战,通过创新网球上旋发球技术动作,更多的应用于网球训练和竞技比赛中,不断增强运动员发球技术优势,使运动员更好的抢占先机、制胜对手,在未来比赛中赢得优异的成绩。

[1]马孝刚,史兵.不同落点网球侧上旋发球技术的运动学对比分析[J].中国体育科技,2020,56(6):68-75.

[2]陈光华,高守东.网球左旋发球和右上旋发球技术探析[J].辽宁体育科技,2006,28(6):61-63.

[3]刘晓迪,李海林.网球上旋发球技术及易犯错误研究[J].湖北广播电视大学学报,2013,33(1):150-151.

[4]马孝刚,史兵.网球发球力学:研究进展与趋势[J].成都体育学院学报,2021,47(2):122-127.

[5]周岱琦.网球发球动作和技术的研究[J].体育科技文献通报,2019,27(11):80-82.

[6]李科.网球发球技术分析及其训练方法[J].当代体育科技,2017,7(30):44-46.

[7]朗荣奎.利用力学原理探讨网球上旋球的运动规律[J].上海体育学院学报,1995,19(3):91-92.

[8]戴亏秀,杨栋.前臂肌群快速力量训练对网球上旋球发球水平影响的实验研究[J].山东体育学院学报2015,31(2):101-106.

[9]江明非.网球发球技术分析及其训练方法[J].辽宁体育科技,2003,25(1):14-16.

[10]杨天,李哲.职业网球选手如何应用侧旋发球及特点[J].当代体育科技,2012,2(28):22-24.

[11]周先锋.不同落点网球发球的肌肉活动特征分析[D].南京师范大学,2021.

[12]郝明炯.不同水平网球选手底线反手双手击上旋球技术特征分析与比较[D].天津体育学院,2021.

[13]严小英.不同水平网球专项学生发球质量与表面肌电特征研究[D].成都:四川师范大学,2019.

[14]张智辉.国内外优秀男子网球选手发球技战术特点对比分析[D].苏州大学,2012.

[15]孙洋.德约科维奇在硬地网球比赛中发球技战术特点研究[D].西安体育学院,2014.

[16]张月.男子网球运动员双手反拍底线击打上旋球的生物力学分析[D].西安体育学院,2016.

[17]林锋.网球双手反拍击上旋球技术动作分析[D].西安体育学院,2010.

[18]周萌然.网球上旋发球技术的生物力学分析[D].重庆:西南大学,2011.

[19]马孝刚.不同落点网球侧上旋发球技术的运动学分析[D].西安:陕西师范大学,2019.

[20]黄学武.网球发球技术表现评价体系的构建[D].广东:广州体育学院,2020.

Research on the Application of Topspin Technology Innovation in Tennis Training

HUANG Zhaohui, etal.

(Liaoning Normal University, Dalian 116029, Liaoning, China)

黄兆辉(1998—),硕士生,研究方向:体育人文社会学。

吕中凡(1965—),博士,教授,研究方向:体育运动心理学。