共生理论视域下广场舞在社区体育文化中的融合与应用研究*

陈庆顺 曾树东 傅白华

共生理论视域下广场舞在社区体育文化中的融合与应用研究*

陈庆顺 曾树东 傅白华

(泉州医学高等专科学校社科 公共部,福建 泉州 362000)

基于共生理论视角,文章探讨了广场舞在社区体育文化中的融合与应用。研究的主要内容有:广场舞在社区体育文化中的共生单元的因子形成、共生界面的范围分布特点、共生环境的优劣演变、共生模式的发展趋势等四个方面。研究目的:探究广场舞在社区体育文化建设中的融合点,使之运用更加灵活自如,旨在丰富人民日益增长的精神文化需求,为社区体育治理提供有效参考。

共生理论;广场舞;社区;体育文化

随着我国城镇化的加速发展,社区也在逐步增多,人们对社区体育文化的精神需求也在日益增加。当代社区体育项目当中,广场舞开展相对更为广泛,兼具愉悦身心的积极作用,是一种自发组织的群众性运动,开展的优势在于受年龄、性别、身份、场地、器材等因素影响不大,在社区体育运动当中逐渐被群众所认知,所接受。但是在社区体育文化当中,广场舞也同样面临诸多困境和挑战,例如:噪音和扰民问题,占用公共空间[1]。为此,借助共生理论,尝试探究其具体路径及其方式方法,旨在将广场舞有机地融合到社区体育文化建设当中,既促进广场舞在社区体育活动中的普及性,又能够丰富社区体育文化的多元性和实效性。

1 相关概念的阐释

1.1 共生理论主要观点

关于共生理论,《大辞海》中解释到:最早是在“盖娅假说”的基础上由美国生物学家马古利斯(Lynn Margulis,1938—2011)等人提出的,认为生命和事物的发展会主动迎合环境,并与新生物或事物群体进行融合,期间发生的演变过程是重要的创新途径和来源。通过这种共生现象,其本质上共生是生物之间、事物之间、人与人之间以及人与自然事物之间的相互依存、相互依赖的和谐统一的命运共同体。另有学者认为:共生理论是指不同生物体或事物之间,在生存需要中相互作用,按照特定方式相互依存和相互促进,达成某种共同生存和协同进化的共生关系,并由共生单元、界面、环境及模式四个要素构成[2]。笔者认为:共生理论的主要观点就是事物与事物之间的共生存在单元、界面、环境及模式等四种元素构成,单元是事物的内部元素——点,界面是事物的存在范围——面,环境是事物发展的外部因素——外因,模式是事物生存与发展的方式与习惯——内因。事物与另一事物要想共生,就得找到点与点的融合点,界面与界面的重叠处,从而寻找出两者都可接受的生存与发展模式,并使之可持续发展。

1.2 广场舞的释义

关于广场舞的提出,有学者在1987年文化部举办的第一届全国群众舞蹈创作讲习会上首次提出“社会舞蹈”这一概念,现代广场舞的属性和称谓,在改革开放之后逐渐被人们所熟悉。张楚楚学者认为广场舞是一种群众性社会活动:广场舞是集形态舞蹈和健身于一体,加以具备节奏感的乐曲,在院坝和广场等场地进行的群众性社会活动[3]。笔者认为:广场舞不仅是一种群众性的运动形式,更是一种具有社区体育文化属性的活动。在固定的公共活动场所,以社区居民为活动对象,以有节奏性的音乐为载体,以简单易学的大众舞蹈为形式。通过自发组织、自导自演为手段,是一种以情感共鸣、愉悦身心,丰富业余文化生活为目的的身体和情感的双重体验过程。

2 广场舞的开展现状研究

广场舞虽然很普及,但是却缺乏专业的指导与经营,正如顾文花学者认为广场舞虽然是一种舞蹈艺术表演活动,但是非专业性也很凸显。姚伟华学者从管理层面认为:广场舞在发展过程中存在发展管理的缺失,也反映出文化转型过程中产生的文化冲突,并形成道德多元化及不同群体价值取向的差异性[4]。李蕊学者对广场舞的开展所面临的问题及其产生的相关影响指出:广场舞的内部组织特点,面临的场地、指导者的问题以及广场舞的功能性进行研究[5]。综合起来可以得知:广场舞的发展受到了场地、天气、年龄、性别、噪音、组织、师资、宣传、政府与社区服务等方面的影响与制约。

3 对广场舞融入社区体育文化中共生理论应用的可行性和必要性

广场舞作为一种大众体育活动,已经深入人心,得到最大范围的普及与推广,由于广场舞受众人口多,单次活动参与人数较多,规模上相比其他社区体育活动要多,因此也是社区体育文化中不可或缺的重要组成部分。对促进邻里关系,增强社区居民感情,促进社区居民的身心健康起到关键性的作用,但是经上所述可见,广场舞的发展同时也面临巨大的挑战与压力。因此,广场舞融入社区体育文化中共生理论的应用具有可行性,也显得十分必要。首先,广场舞和社区体育文化的目的相同,都是为了促进社区居民身心健康,丰富人们日益增长的精神文化需求,调和经济发展不均衡、不平衡。其次,受众对象相同,都是服务于社区居民。最后,活动时间相似,都是以业余时间为主,都有相对固定的时间段和规律。因此两者的共生条件基本具备可行性。广场舞和社区体育文化两者能够相互促进,互为依存,能够借鉴彼此开展模式,优化彼此开展条件和环境,形成共生共存的发展界面,因此,在广场舞社区体育文化中应用共生理论具有十分的必要性和迫切性。

4 结果与分析

4.1 广场舞在社区体育文化中共生单元的品质和多样性分析

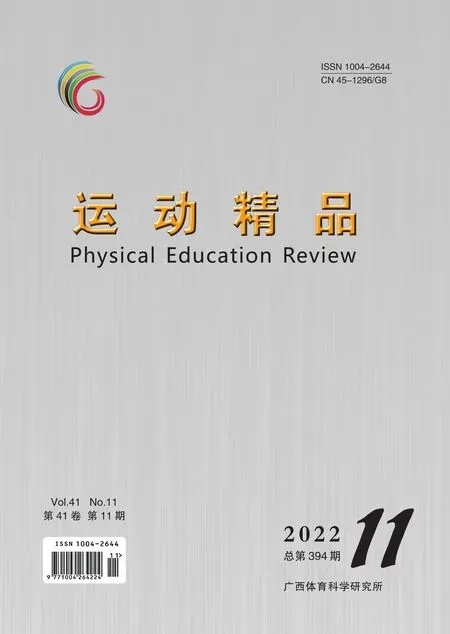

图1 广场舞在社区体育文化共生单元示意图

共生单元即是广场舞与社区体育文化之间的点对点的碰撞与交融,相同点或是在某一点达成共识,有利于连成线,为形成良好的局面奠定基础。广场舞和社区体育文化的服务对象都是社区居民,其社区体育活动都有各自的固定场所,一般均为公益性质。有些体育活动并不需要音乐,但是广场舞的开展必须以音乐为载体。在运动形式上,广场舞属于群体性运动,基本上是结伴而行,三五成群地进行活动。但是广场舞的受众人群类别却相对单一,不够广泛和普及大部分社区居民,只能满足少数的特殊人群。例如:广场舞参与者人数众多,外媒不完全统计多达一亿,但舞蹈者多为40岁以上中老年妇女,少数男性与年轻人参与其中[6]。另有学者更加精确地调查了广场舞的详细人群分类情况,例如:44-59岁占67%,60-74岁占18%,44岁以下者占13%,75-89岁占2%[7]。可以看出广场舞的受众人群大部分为女性中老年人为主。此外,广场舞的场所和音乐也一直是社区体育文化中的突出问题。例如:广场舞引发社会纠纷之争常见诸报端,广场舞大妈因噪音扰民、侵占公共空间、堵塞交通等造成周遭居民与之冲突,放狗、泼粪甚至高价购买高音喇叭形成对立[6]。因此,广场舞的场地品质无法保证,就基本无法开展。广场舞的音乐噪音问题无法解决,与没有参与广场舞的社区居民就形成一种无法调和的矛盾,并且日益凸显。因为大部分社区居民正常工作时间不在家,往往是工作下班后才会归家,疲惫的身心需要一个安静和舒适的居住环境,但广场舞往往开展的时间段为早上和晚上。另外广场舞的参与对象也是趋于中年和老年化,这部分人群精力充沛、时间充裕并具有一定的物质基础。但缺乏青年力量的注入,就难免会发展受限,缺乏朝气蓬勃的气氛、缺乏创新管理理念等,在参与对象上缺乏多样性。其开展形式多为自发组织,限定了其发展的深度和广度,缺乏规范化和规划性。

4.2 广场舞在社区体育文化中共生界面重叠的合理性和科学性分析

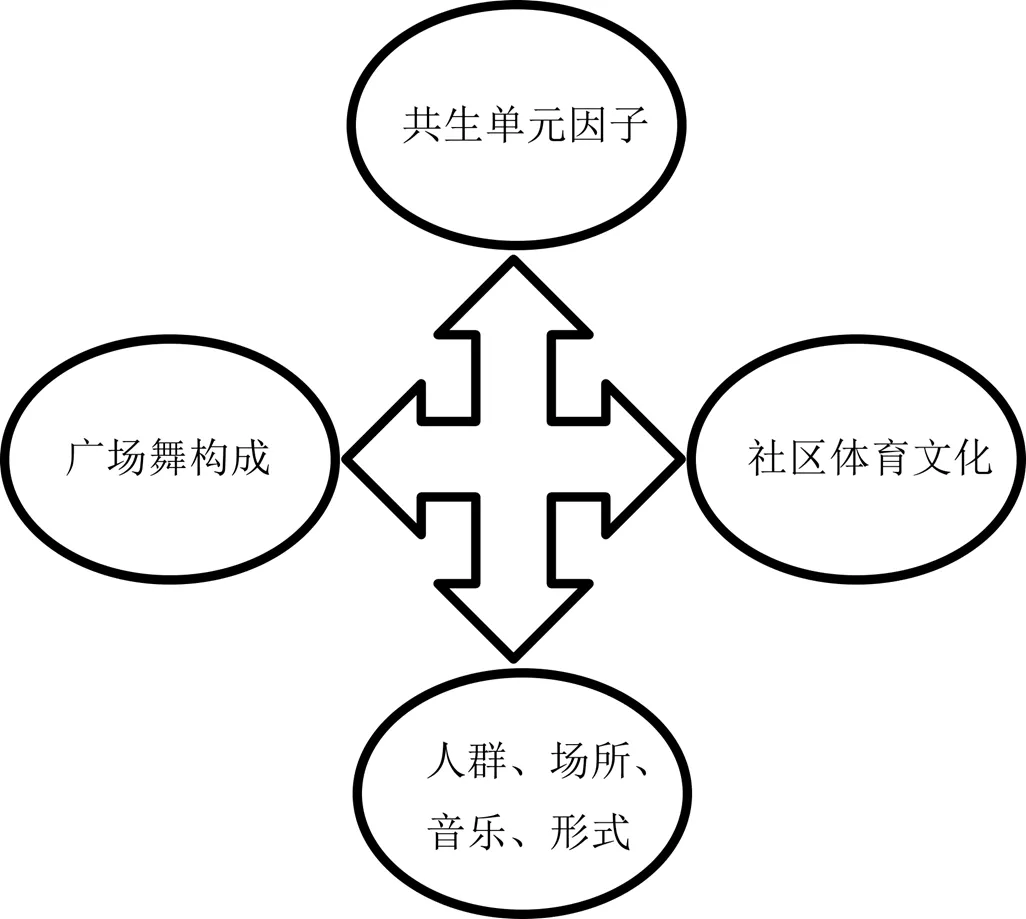

图2 广场舞在社区体育文化中共生界面示意图

寻求广场舞在社区体育文化中共生界面的重叠处,使得两者互不冲突,又能“力”往一处使劲,并分析其合理性和科学性,为两者的共同发展打开良好的局面。共生界面决定着共生系统的运作机制,对共生关系的形成以及共生系统的均衡发展有着重要影响,它主要是指共生单元之间物质、信息和能量传导的媒介、通道和载体[8]。广场舞在社区体育文化中起到关键作用,两者既有相互促进、相互依存的关系,但又会出现相互冲突、相互制约的矛盾。只有两者和谐共处,才能形成一个持续发展的共生界面,良好的共生界面形成,有利于调节两者在社区中的相互冲突问题。首先,广场舞在社区体育活动中,其健身、愉悦身心、丰富业余文化生活的目的,与社区体育文化的宗旨是契合的。但是,广场舞同样也存在很多问题,广场舞的开展大部分是自发组织为主,缺乏组织纪律性和计划性。广场舞的自导自演属性,容易造成我行我素的沉浸式体验,缺乏对其他人的情感体验的考虑。由于城市社区的空间有限性,居住人群的密度过高,其音乐扰民问题和占用场地问题就会日益凸显,甚至达到不可调和的矛盾,而社区体育活动的开展应当有组织、有纪律、有规划、有目标,长时间下去,广场舞就会脱钩于社区体育文化的精神内涵。因此需要运用共生理论来解决这一问题,例如:共生理论对社区体育发展具有适用性,有利于解决社区体育发展不平衡、“自组织”弊端、资源与人力不足等问题[9]。广场舞和社区体育文化之间应当设置一个共生系统的运行机制。比如通过在社区成立体育活动与组织服务中心,统一调配社区体育活动的时间和场地。通过社区卫生服务中心,为活动人群进行有针对性的体格检查,通过一定时间的广场舞锻炼,对比分析自身的变化程度,使得广场舞的开展更加科学化和合理化。通过社区业主微信群和社区体育活动与组织服务中心微信群以及社区广场舞微信群,实行三方联动与互动,通过社区业主微信群反馈广场舞的活动出现场地占用以及音乐扰民等问题,再由社区体育活动与组织服务中心微信反馈到广场舞微信群里,以进行及时调整与改进。当问题达到不可调解程度时,再通过社区居委会进行介入与调节。

4.3 广场舞在社区体育文化中共生环境的优化与整合分析

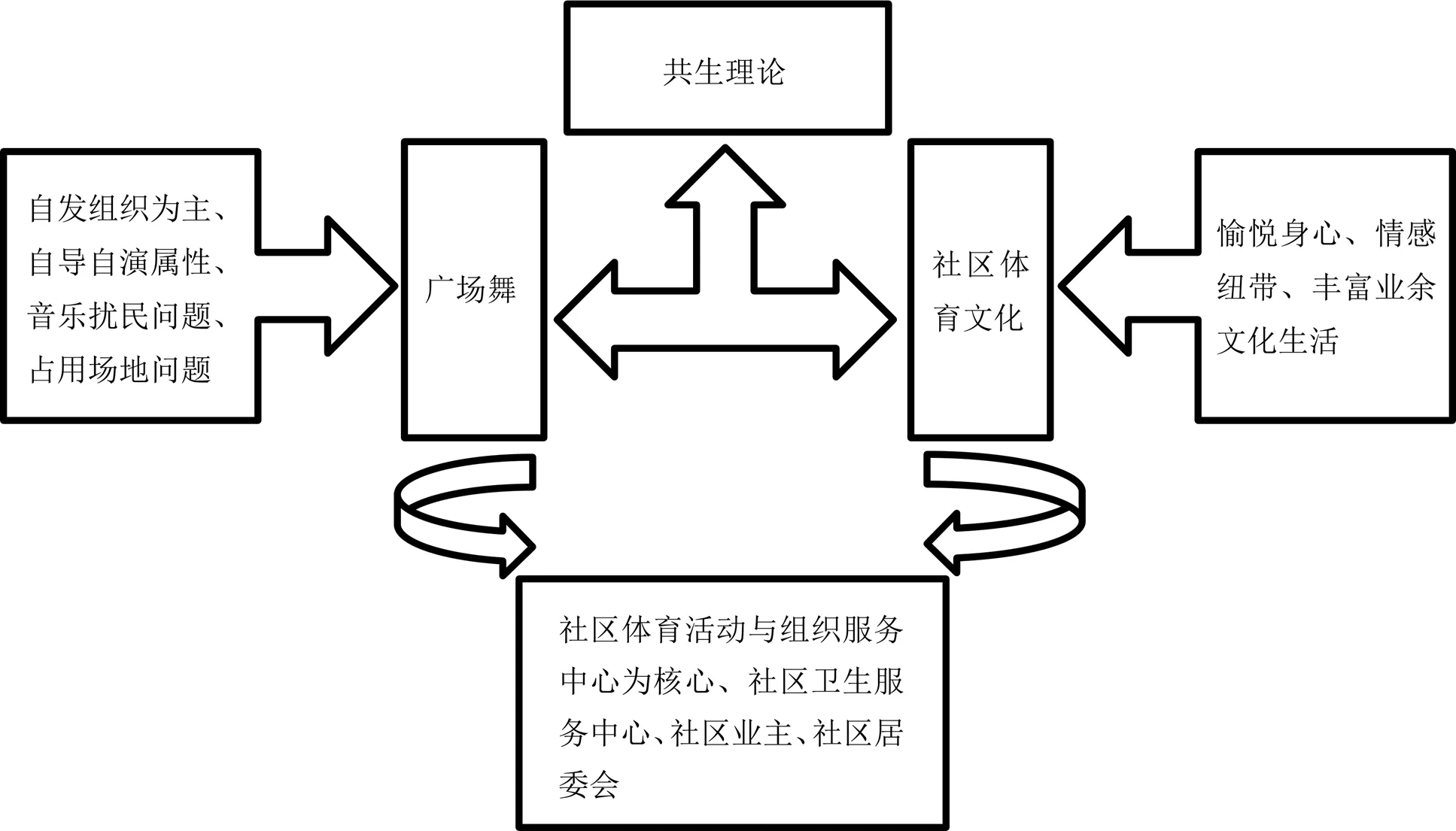

图3 广场舞在社区体育文化中共生环境示意图

广场舞和社区体育文化的发展环境不尽相同,只有优化两者的劣势环境,整合两者的优势环境,才能使得两者能够在一个健康的环境中共生共存。共生环境指的是除了共生单元之外的各种要素之和,例如政治、经济、文化等方面。共生环境可以通过物质、能量等变量对共生模式产生影响,其中共生环境有可能对共生系统产生正向积极的作用或者产生中性共生环境,甚至也可能存在负面作用或是反向共生环境[10]。影响广场舞和社区体育文化的系统共生单元之外的因素有很多,例如,有关社区的整治政策与法律法规;社区居民的生活水平、经济水平、时间分配等方面;社区居民的健康意识、相关体育活动的兴趣爱好、运动习惯、与运动相关的知识储备等方面。《“健康中国2030”规划纲要》于2016年10月,由国务院发布,并提出建设“健康社区”的目标[11]。健康社区的目标提出,有利于为社区体育活动的开展提供良好的政策环境。但是很多社区只有健身路径、乒乓球或是篮球场等场地和器材,缺乏对广场舞的场地规划。由于广场舞需要开阔的场地,所以,当广场舞自发组织占用篮球场等公共场地产生冲突时,就会产生反向共生环境。共生环境主要包括:政治环境、经济环境、文化环境等方面。虽然有“健康社区”“全民健身”等制度的良好环境,但并未落到实处。经济基础起到决定性的作用,但由于社区体育经费有限,所以开展起来相对较困难,因此,用于广场舞活动的经费开支也是更加有限,主要受限于场地的配备,音响等设备守旧,跟不上时代的发展和需求。文化环境方面,由于广场舞的文化底蕴并不是很深厚,并未得到广泛的认可,这与广场舞文化的推广、宣传和渗透有着直接的关系,因此,缺乏广泛的群众基础和良好的广场舞文化活动氛围。

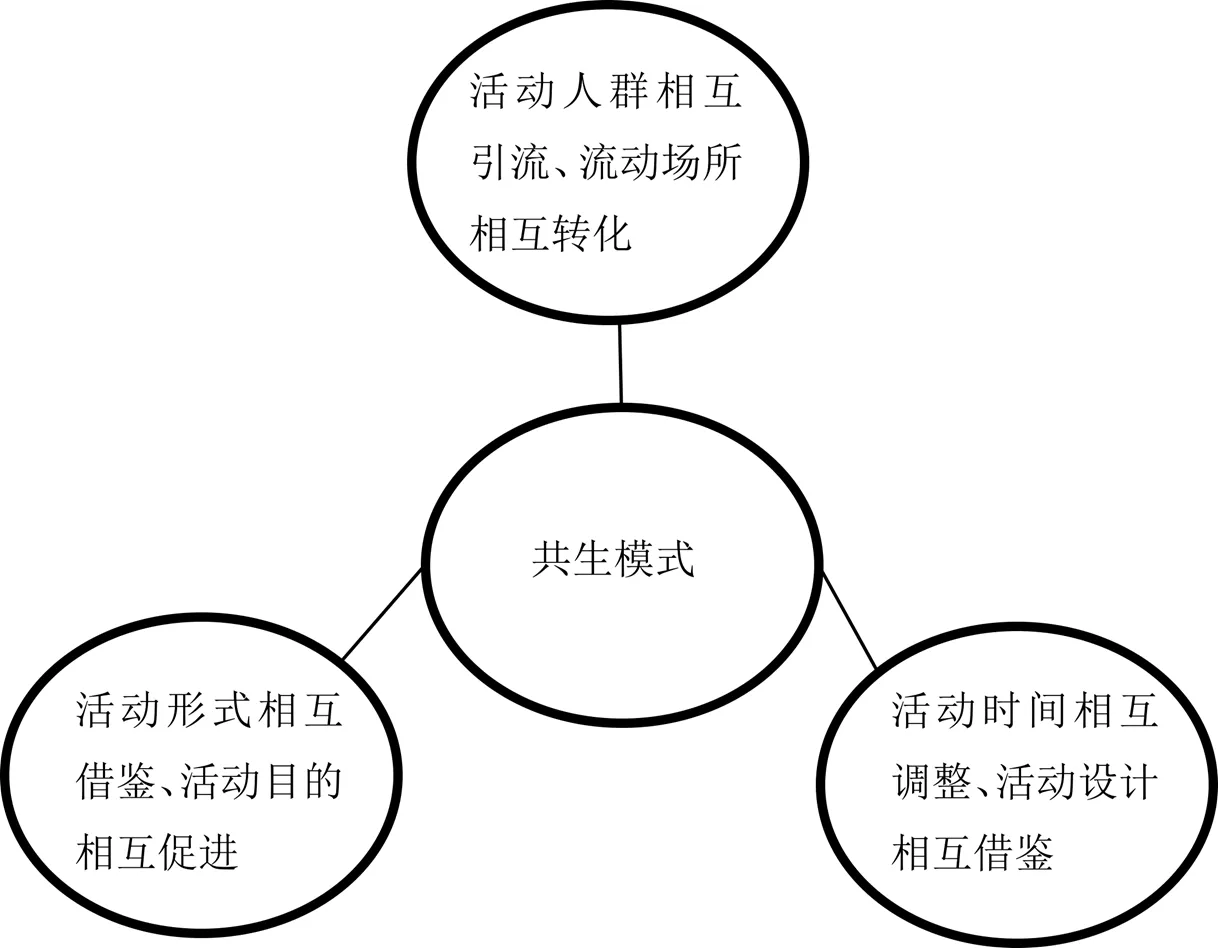

4.4 广场舞在社区体育文化中共生模式的趋势与发展分析

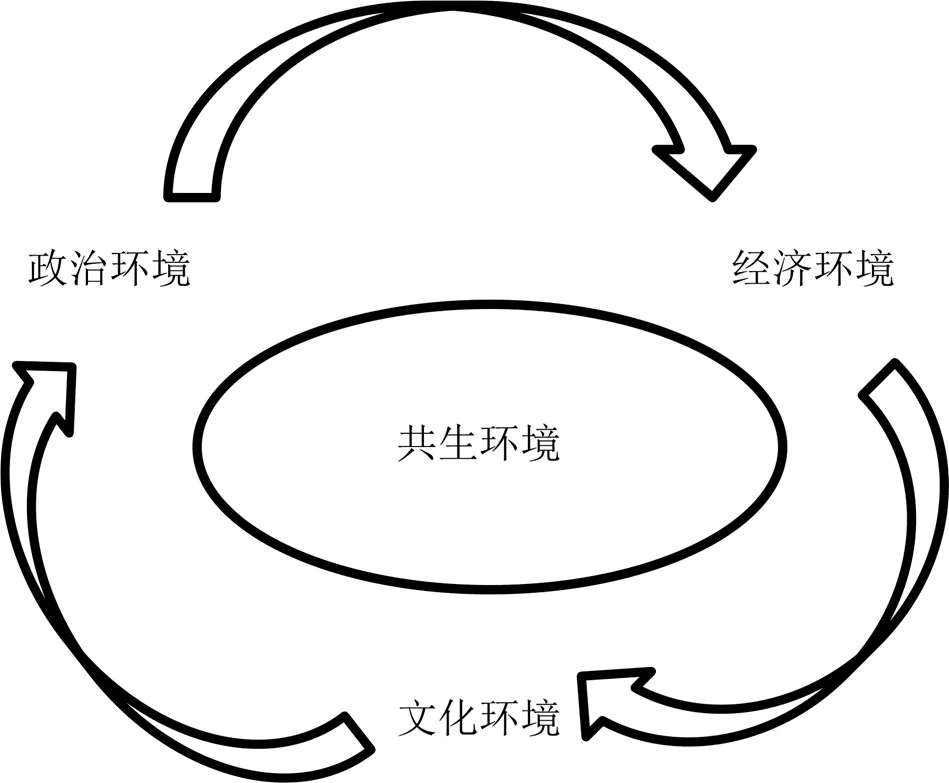

图4 广场舞在社区体育文化中共生模式示意图

舞和社区体育文化的发展模式也不尽相同,两者在一个共同的发展环境当中,需要一个共生的发展模式,才能互不干扰的同时相互发展。关于共生模式,有学者认为:共生模式是指共生单元相互作用的方式或相互结合的形式[12]。广场舞所营造的社会空间通常体现出“平等”“开放”“和谐”“包容”“区隔”等特征[13]。广场舞与社区体育之间存在着共同的活动人群、活动场所、活动时间、活动设计、活动形式、活动目的等。其活动对象都是爱好体育运动的社区居民,都或多或少要求一定的场地和器材,基本都在业余空闲时间段活动,活动目的大同小异,都以增进身体健康,愉悦心理,丰富业余文化生活为目的。广场舞的活动人群相当有限,大部分为女性中老年人群,而社区体育运动项目的活动人群相对比较广泛,社区体育运动人群可以适当引流到广场舞,而广场舞的活动人群也能够引流到社区体育各个运动项目当中。社区体育场地虽然基本没有广场舞场所,但是很多社区有篮球场或者网球场等公共场地,社区管理中心应当成立体育管理中心,通过调配场地的活动时间,能够科学有序地调配各个运动项目的活动让运动场所得到充分的利用与使用。在活动设计和活动形式上能够相互借鉴,广场舞不一定非要外音播放才能进行,可以采用无线蓝牙耳机沉浸式进行。社区体育运动项目也可以借鉴广场舞的活动形式,将运动项目的基本功编排成舞蹈,一方面,能够提升本运动项目的运动水平,另一方面,能够与广场舞产生可持续的共生模式。广场舞的活动目的和其他社区体育运动项目本质相同,广场舞的活动目的偏向展示自我、陶醉自我、陶冶情操等,呈现出内倾性文化特点。其他类似运动器械类的社区体育运动项目,偏向于健身,提高心肺功能,提高免疫力等,呈现出外倾性文化特点。两者应当相互促进,内外兼修,提高身心的全面素养。

5 结论与建议

5.1 结论

5.1.1 运用共生理论对广场舞在社区体育文化中的融合与应用发展起到良好的促进作用,广场舞在社区体育文化中承担着重要的角色与地位。

5.1.2 广场舞和社区体育文化之间存在的共生单元具有多重性和复杂性的特点,充分发挥共生单元的亮点和闪光点,有利于梳理两者之间的发展因素,能够及时判断两者的碰撞点和拐点,不至于当两者出现矛盾点后发生背离,一定程度上使“点”连成“线”,促进两者的发展曲线和方向。

5.1.3 广场舞和社区体育文化之间存在共生界面的重叠面和交汇面,两者的共生界面形成,有利于共生界面布局更加合理化和科学化,形成良好的发展局面。

5.1.4 广场舞和社区体育文化在生存和发展的过程中拥有一个共同的大环境,主要包括政治、经济和文化等环境,分析共生环境的优劣,优化共生环境,能够将优势环境利用最大化,将劣势环境化小、化无,两者的共生环境具有较强的灵活性和可塑性。

5.1.5 广场舞和社区体育文化之间存在相当固定的共生模式,并具有一定的规律性,有利于把握两者之间的共生模式的发展趋势,促进两者在社区的可持续发展。

5.2 建议

5.2.1 增强政府及社区服务中心的支持力度,一方面,下社区定期宣传健康中国、全民健身的意义,有针对性的宣传广场舞的功能与意义。另一方面,开通社区体育文化与活动的微信公众号,通过线上推送与宣传,引导社区居民参与广场舞活动。

5.2.2 社区服务中心通过招标的形式,在社区开展“云”服务,通过科技手段,向社区体育活动提供技术支持和管理服务,社区居民可以公共“APP”查看社区空闲和闲置的场地以及各个场地开展的项目以及使用的时间段。在技术方面,通过招募社会体育指导员(广场舞、健美操、啦啦操等),社区居民通过线上查看社会体育指导员的师资情况,按照自己的需求进行选择。

5.2.3 在社区推广“沉浸式”广场舞的发展模式,通过蓝牙耳机,或者在社区公共场地设置单人的隔音的“微”广场舞室,这样能够解决广场舞的噪音问题,通过关注企业公众号扫码使用,场地使用经费由需要推送公众号的企业承担。开放式的广场舞,要求建立QQ群和微信群,如遇到扰民的反映问题,业主委员会委员能够在第一时间在群里反馈问题,及时解决噪音问题,达到调和的目的。

5.2.4 社区服务中心成立社区体育活动与文化服务部门,对社区体育活动与文化产业进行升级,定期开展广场舞大型活动或社区体育运动会,通过企业赞助的模式,促进广场舞和社区体育活动的深入发展,形成良好的可持续发展局面。

[1]刘莹.广场舞对构建大连市社区体育文化的价值研究[J].聊城大学学报,2016,29(1):78-82.

[2]陈昌盛,王石峰.“体医结合”视角下城市社区体育组织共生模式的构建[J].体育科技,2021,42(3):81-82.

[3]张楚楚.我国广场舞的发展现状与对策研究[J].山东农业工程学院学报,2020,37(6):52-54.

[4]姚伟华.文化认同视域下广场舞健康发展研究[J].南京体育学院学报,2017,31(2):60-65.

[5]李蕊.豫南地区广场舞开展现状调查研究[D].河南师范大学,2013.

[6]王长龙.新常态下广场舞对我国社区体育文化建设的启示[J].体育科技文献通报,2017,25(9):41-43.

[7]陶干臣,刘红,刘宗彬.广场舞促进社区体育文化建设的实证研究:以吉安市社区为例[J].体育科技,2018,39(5):84-85.

[8]王海,冯青山,王添,等.共生理论对“体医结合”模式创建的启示[J].山西大同大学学报,2016,32(2):78-81.

[9]闫慧,李爱菊.共生理论视域下社区体育发展路径研究[J].体育文化导刊,2019(7):60-65.

[10]姚楠.基于共生理论下太极拳与学校教育的融合研究[D].西北师范大学,2020.

[11]易锋,陈康.我国社区体育发展的理论与政策困境及出路[J].体育文化导刊,2018(4):51-55.

[12]赵红娟,杨涛,羿翠霞.基于共生理论体育赛事与城市的契合及层次开发研究[J].北京体育大学学报,2015,38(9):28-33.

[13]朴永光.场景视野下解析广场舞空间[J].北京舞蹈学院学报,2019(5):12-16.

A Study on the Integration and Application of Square Dance in Community Sports Culture from the Perspective of Symbiosis Theory

CHEN Qingshun, etal.

(Quanzhou Medical College, Quanzhou 362000, Fujian, China)

基金项目:泉州市社会科学规划项目阶段性研究成果(项目批准号:2021D47)。

陈庆顺(1989—),研究生,讲师,研究方向:体育理论与教学实践。