论“价值创造”与“价值赋予”

朱宝清,徐晋,王菲

摘要:在经济思想史中,价值始终是一个核心概念,其在经济学中的分析可主要归为两类:其一为涉及“价值创造”主体问题的劳动价值论,其二为解释“价值赋予”主体的制度价值论。对“价值创造”问题的探讨始于配第,集中于古典时期,直到马克思用科学的劳动价值论系统而全面地考察了价值这一概念所包含的唯物范畴——价值与劳动范畴挂钩,以及制度范畴——剥削的资本主义生产关系,揭示了劳动价值论的真正意义。但就“价值赋予”来看,这实则是贯穿于经济思想和经济分析的一条主线,严格来说“价值赋予”的主体属于一种广义上的“制度规定”。因此,“价值创造”的主体是劳动,而“价值赋予”的主体则是制度,且内在地包含了历史性。

关键词:价值创造;价值赋予;劳动价值论;效用价值论;制度价值论

中图分类号:F011;F093 文献标识码:A文章编号:1007-2101(2022)03-0009-11

对“价值”的看法和探讨在各学科中有不同的侧重点,比如在哲学中,价值是一个完全抽象的概念,文德尔班在其《哲学史教程》的最后一章才模糊地谈到“价值问题”,[1]令人遗憾地是仍没有一个确切所指;社会学中所探讨的价值侧重于“关系”,具体而言包括社会交往中所出现或可能出现的一切关系;伦理学中的价值则涉及“效果”,即某动机或行为的外在影响及效果评价,或称价值判断,而这又不可避免地掺入极大的主观性并被逼退至哲学领域。正因如此,对该概念实际上并不能形成一个统一的、清晰的框架,而只能通过聚焦于某一个问题来形成较为模糊的认知。抛开价值本身所包含的复杂的概念、属性和适用性等,通过考察“价值问题”在经济学或经济思想中的演变,来划分并分析其本身所表现出来的不同侧面。限定于经济学这一领域,对“价值”这一问题探讨的起点,本文认为不应从配第开始。虽然根据经济思想史,较多的学者认为政治经济学的科学化或“历史合法化”始于配第,原因之一在于其正视并确定了价值来源问题,即劳动价值论的发端。这里存在两个问题,第一,配第之前的学者关于经济问题的分析视角是否囊括了价值问题?第二,“劳动价值论”“效用价值论”究竟意味着什么?笔者通过将价值这一问题本身拆分为“价值创造”和“价值赋予”两个不同的侧面,指出配第之前的关于价值的研究实际上与后来的边际学派所倡导的效用价值论相似,均着眼于价值在广泛意义上的制度规定性,这较好地回答了“价值赋予”的历史性和主体性。而就“价值创造”来看,劳动所创造的价值实际上是指内化于劳动产品本身,并以这种看得见的物质实体形式表现出来,这才是配第的劳动价值论实际所指,即“价值创造”的主体性。而这二者是不同的,简言之,“价值创造”的主体是劳动,而“价值赋予”的主体则是制度。

一、“价值”问题的初探:外在表现形式与价值来源

价值就其本身的经济学含义而言,不外乎存在两种分析路径:第一种路径是将价值归结为制度决定的结果,这不仅在早期经济思想中已经出现,但是其除了对价值问题本身的思考之外,更多的是外在表现为一种实物形式,即对体现价值的实物的量的追求,而且也是边际学派所持的效用价值论的一种隐含假定,但不可否认,马克思的劳动价值论中也存在价值的制度规定概念,这表现为价值的唯物属性与历史范畴。因此,该条路径实际上是贯穿经济学中价值概念的一条主线,或可称之为“制度价值论”。第二种路径是着重于探讨价值来源或价值形成问题,这便是由配第发端的分析经济问题的起点,即“劳动价值论”。

(一)早期的“价值论”:价值借以交换而外在地表现为财富量的多寡

在此想要撇开其他学科知识对早期学者探讨价值这一概念的影响是十分困难的。因为按照熊彼特的说法,早期(古希腊至中世纪)的“经济”思想受经院哲学的影响,在严格意义上他们把对经济问题的推理与对国家(指城邦)和社会所做的形而上学式的一般哲学思考糅合在一起,[2]这使后来的古典经济学者,甚至是现代学者在回溯起该时期的思想时不自觉地将其当作哲学而非经济学来处理。但事实上,在配第揭示价值来源于劳动和土地两个因素之前,关于价值的探讨在经济学层面是存在的,而这里的价值,需要指出的是,它是直接与财富(如货币、商品)量的多寡挂钩的,价值外在地表现为看得见的实物形式,对价值的追求则表现为对财富量的追求,而关于价值及价值形式本身的探讨是较为欠缺的,但也存在零散的见解。

亚里士多德虽无意于考察经济现象,但其与经济相联系的伦理思想却成为其后来的学者分析问题的重要素材。在价值问题上,亚里士多德已经看到商品本身存在一种属性,使得它可以用来交换,他承认“一切财物都可用以交换”,但其指出,在最开始的阶段交换这个“技术”是不必要的,只是随着后来所生产的东西出现了剩余和商品种类的逐渐增多,人们“便感到有必要用其中的一部分来交换所缺乏的事物”,[3]18这便是最早的以物易物,目的是满足自身的需求。可以明显发现,亚里士多德对价值问题的分析实际上已经触及古典学者所提的“价值形式”,即商品(或称财物)存在“使用价值”,并可通过交换以满足人们需要。值得一提的是,亚里士多德所说的这些财物具有两种用途,在他看来以物易物的形式是一种“正规用途”,它不违反自然;但另一种用途——“非正规或从属性用途”则是早期的学者们着重探讨和批评的,即随着财物的增多以及人们想要互通有无的欲望逐渐强烈,交换范围便得以扩大,与此同时,作为可以衡量模糊的使用价值并外在地表现财物实体的“量”的等价物——货币便应势而生。于是,对商品的需求已经超出了“自身需要”,并进一步转为对货币的追求。阿奎那肯定了亚里士多德的这一观点,他延续了亚里士多德这两种提法,指出“第一种交换是值得称赞的……而第二种交换就理应受到谴责了,因为就其本性来说,它只会为那种毫不知足而无限扩张的获利欲望服務”。[3]64从这里便很容易理解为什么早期学者(如莫利诺斯)所着重探讨的问题之一是“高利贷”现象及其产生的伦理问题。

回到交换,海尔布罗纳认为亚里士多德虽然遭遇到了交换过程所出现的价格理论这一难题,“在‘价值’名义下,定价问题将成为那些在亚里士多德之后大约两千年才出场的经济学家的一个中心问题”,但是亚里士多德“解决了真正的问题:市场分工使其参与者获得了什么,才允许交换变成正规化的手段”。[4]9交换使得价值在“财”和“物”上都得到了充分的实现,并由此产生了所谓的“贸易”。这里需抛开交换的心理学机制,沿着亚里士多德的思路,容易发现,价值实现的落脚点即体现在“财物”上,追求价值与追求财物具有某种意义上的同一性,尽管财物是看得见的、只能够以数量来计量。而这种思想,恰恰就是重商主义的理论来源。在重商主义出现之前,盛行的是亚里士多德的观点,即认为货币只是一种媒介,而重商主义则大大强化了货币本身的作用,将货币等同于财富或“财宝”,他们极力主张通过贸易顺差来实现财富的增加和积累。托马斯·孟的《英国得自对外贸易的财富》被认为是最好的、最精辟的重商主义著作,但门罗指出孟并不是第一位系统地提出重商主义理论的作家,而是安东尼奥·塞拉。塞拉指出实现国家财富增加(富裕)的手段分为两类,一类是国内的因素,如行业的多样化、人民素质和主政者管理等,而另一类则是国外因素,或称“国家的处境”,这是实现贸易扩大化的一个“最有力的成因”,“当一个国家对其他地区而不是本地区的产品大规模地进行贸易时,这个因素会使它所拥有的金银积极增长”。[3]151同样地,孟也强调对外贸易是增加国家财富的手段,它必须遵循一个原则:“在价值上,每年卖给外国人的货物,必须比我们消费他们的为多。”[3]170随后,孟提出了如何实际地、具体地进行对外贸易。

重商主义的一个压倒性信条是,财富只能通过买少卖多的形式获得。①换言之,财富这一实体掩盖了商品的内在价值,外在的交易掩盖了商品交换的原则——等价交换。因此,可以这样认为,在重商主义时期,以财物为落脚点的交换和贸易将货币和商品的地位推向顶峰,对价值的探讨早已转向了对财富的追求。由于商品经济发展和资本主义萌芽已经出现,于是贸易的扩大和外汇管理问题自然而然成为当时一个亟需解决的问题。但为何在货币出现之后进一步强化了人们对财富的追求,这则是另一个问题。因此,这在当时所反映出的一个制度性原则是:富国以强国,“其潜在的哲理是落后就要挨打”。[4]25这实际上的确在物质上为后来的资本主义经济发展提供了基础,同时,也迫使人们思考在资本主义经济扩大化之后可能出现的一些新的问题。

(二)“价值创造”问题的正式提出:“劳动价值论”的开端及发展

然而,到此我们并未提及任何有关价值来源或价值形成的问题,当然在早期阶段可以勉强地认为价值的来源是贸易,但后来的证据表明这是错误的。在重商主义带来的财富极大满足之后,资本主义的进一步发展以及资产阶级革命在英国取得胜利,使英国在经济、政治和文化等各方面都能够率先发展,英国成为世界上工业最发达的国家,与此同时,资本主义生产关系也在英国得以确立并发展,这些均成为英国古典政治经济学的先声。

在价值这一问题上,配第有两个观点可以借鉴,其一便是价值的来源。配第指出,“所有物品都是由两种自然单位——即土地和劳动——来评定价值”,[3]213从这里便提炼出价值的形成来自两种要素:土地和劳动,从而奠定了分析价值问题的两条路径。其二是关于寻找价值尺度的问题,配第认为“政治经济学中最重要的一个问题,即如何使土地和劳动之间有一种等价和等式的关系,以便单独用土地或单独用劳动来表示任何一种东西”,[3]218但是配第认为,货币若作为衡量其他物品的唯一尺度是存在局限性的,原因在于货币的币值和以其来评定价值的物品比率会发生变化,因此,应该寻求某些其他的自然标准和尺度。[3]212-213但是对于这一问题,斯密、李嘉图等古典时期政治经济学家都未有定论。通过海尔布罗纳对杜尔哥的评价可以一窥土地价值论的局限所在:第一个局限性是土地的经济意义在于其社会属性而非自然属性,“尤其在于把这些‘赐予’所带来的货币收入奖励给土地和其他财产的所有者的各种社会安排,而忽视了那些对‘赐予’起接生婆作用的劳动者的手和背”,[4]46这里不需解释,它已经为劳动价值论埋下了伏笔;第二个局限性可能无关乎价值,但对古典政治经济学而言具有至关重要的意义,②即在重农主义之前,“商业社会呈现出了道德的复杂性,但绝没有可以理解的内在秩序感”,换言之,重农主义的出现为一种新的“内在秩序感”开辟了道路——这成为了包括斯密在内的坚持自由放任主义者们的基本信条,他们笃信自由市场的调节能够自发而不自觉地实现个人和社会的经济福利最大化,这种信仰严格来说是由斯密建立起来的,并在西方经济学界和资本主义自由市场辩护者中间影响至今。③

可以看出,由配第引出的价值决定要素论,包含两条分支,一条是重农主义的土地价值论,另一条是劳动价值论。劳动价值理论中的某些成分可以追溯到配第甚至更早(经院派的作家),[5]126但就其科学性和分析的深入性当属古典时期的经济学家。由斯密开始,劳动价值论逐渐成为主流。在马克思之前,学者们对“劳动价值论”的理解和分析不仅停留在劳动的表现形式即劳动力的具体运用上,而且对价值问题的分析局限于在价值形式层面的探讨。于是便出现了所谓的“斯密教条”④“李嘉图难题”等,在本质上他们所面临的问题是一样的。以“李嘉图难题”为例,其指在价值规律下未能解决“资本与劳动的非等量交换”以及“资本与利润的非等量交换”问题,事实上主要产生于李嘉图的价值理论体系中,因此有时也被叫作“李嘉图的价值难题”。[6]53之所以被称作“价值难题”,是因为这两个难题存在一个共通点,即对价值范畴,尤其是价值实体分析的缺乏,这也是古典学派的一个通病。对劳动创造的价值而言,涉及到对劳动形式的划分,这包括物化劳动与活劳动,因此对劳动(事实上应为劳动力)的补偿以及劳动创造的所有价值(以价值形式出现)就必须区别开来,而李嘉图在讲完“劳动创造价值”这句话之后转向了对价值形式的探讨,这不免又陷入了“斯密教条”,从而也就割裂了价值与价值形式的区别与联系。因此,这两个难题均缘起于李嘉图承袭斯密的价值体系,而第二个难题仅仅是由于讨论了利润以及利润平均化问题才会被认为是出自李嘉图的分配理论,但实际上将其作為“价值规律与生产价格规律的矛盾”而言,这似乎又回到了价值范畴。因此,狭义上来看,从斯密将价值来源归为劳动开始,土地价值论就逐渐被劳动价值论所取代了。

与此同时,“制度决定”的力量在一定程度上将人们对“财物”的追求转向了探讨“财物”本身形成的原因和动力上,而外在的表现形式则出现弱化。

二、马克思的劳动价值论:内含劳动创造与制度规定双重逻辑

马克思经济学说沿袭了“斯密—李嘉图”传统,但更多是建立在李嘉图的理论基础之上,在这一点上毫无疑问是有可能将其归结为李嘉图主义者的。但马克思在劳动价值论上所作出的突破也是不容置喙的。以商品为切入点,马克思深入剖析了其作为资本主义经济的“细胞”是如何被生产出来的,该部分是劳动价值论的直接内容,因为“所有的”价值都被囊括在商品里面,价值创造的主体从而商品生产的主体是劳动而非劳动力,这不仅明确区分了劳动与劳动力之间的区别,而且也进一步为剩余价值论开辟了道路,事实上这已触及商品被无限生产进而剩余价值被无限创造的动力问题。因此,商品便通过“劳动”和“价值”之间存在的“某些”内在关系得以整合,商品便是这些关系的统一体,它包括劳动与价值的对应关系、商品价值实现所需的交换过程并由此导致的价值与使用价值矛盾的消解、对剩余价值的科学分析可以有效地解决“斯密教条”等。

(一)解决“价值创造”问题的关键:“价值—劳动”范畴

在《资本论》中,马克思开篇分析了与商品相关价值范畴和劳动范畴,而价值是由劳动创造或生产出来的商品所蕴含的本质属性,自然离不开劳动。马克思考察了商品这种“物”所具有的一些属性,首先是其使用价值,即商品的“有用性”。在此基础上,交换价值便可用两种商品使用价值之间的交换比例来表示,换言之,交换价值是一种偶然现象而非商品固有的、内在的属性,[7]49商品的使用价值是商品能够交换进而拥有交换价值的前提。因此,从这里可以看到,使用价值作为商品的内在属性之一体现为“质”的概念,而交换价值则是一种比例关系的体现,它只能用“量”来刻画。⑤而透过使用价值,马克思进一步指出了在此前的学者们都未曾分析到的一个抽象概念,即价值。马克思指出,“如果把商品体的使用价值撇开,商品体就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性”,这便说明,劳动产品作为商品这个物本身,在抽去“使劳动产品成为使用价值的物质组成部分和形式”后,那么这些劳动产品便只能纯粹地体现为劳动的产物,而这种劳动是一种普遍意义上的、无任何差别的劳动,就像生产一台机器和一张桌子是没有差别的,此时这种无差别的、同质的抽象人类劳动凝结在商品中便形成了价值——商品价值。[7]51

至此马克思已经把商品价值的来源严格地归结为劳动,但在价值范畴仍存在价值形式和价值量确定两个问题。马克思对价值形式的论述是其价值学说的重要组成部分,原因在于他在区分了价值不同表现形式的同时也涉及了对劳动问题的探讨,即在强调劳动和劳动表现形式(劳动力)区别的基础上指出了劳动的二重性与价值的对应关系。马克思对价值形式的处理方法是在从商品的交换价值中抽象出价值的基础上,又“从交换价值中抽出撇开交换价值的价值”。[8]86在价值量确定的问题上,马克思则是建立在对古典经济学家关于交换价值的量的错误比较和使用的批判的基础上,他认为“不同物的量只有化为同一单位后,才能在量上互相比较”,[8]83而这个单位便是价值“所包含的‘形成价值的实体’即劳动”,[7]51相应的价值量也只能通过劳动的量来衡量,马克思进一步指出劳动的量是通过劳动时间来体现的。因此,就价值本质而言,便存在另一种解释方式,即“作为价值,一切商品都只是一定量的凝固的劳动时间”。[7]53马克思认为价值量由社会必要劳动决定,即“只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量”。[7]52李嘉图同样提到了必要劳动的概念,但在这里与马克思是不同的。李嘉图的局限性在于其将必要劳动视为商品生产的一种实际状态,并未将其放在历史语境下加以考察,因此他就不可能在劳动这个问题上继续延伸。

马克思在区分商品价值和价值形式、劳动和劳动力的基础上,首创了劳动二重性理论,而这一理论与价值理论紧密相关,这可从两个方面加以理解:第一,抽象劳动和具体劳动的规定为价值与使用价值的形成提供了基础,具体而言,“作为相同的或抽象的人类劳动,它形成商品价值……作为具体的有用劳动,它生产使用价值”。[7]60第二,它解决了价值创造和价值转移的问题。就价值的创造而言,它是指劳动者的劳动——具体指抽象劳动,而主体是劳动者本身,进一步地,囊括了价值与使用价值的商品生产主体也是劳动者,途径则仍然是劳动。在价值转移方面,李嘉图等无法解释新价值产生和原有价值转移的问题,而马克思的劳动二重性则能够给出合理解释,即“新的价值是由抽象劳动创造的,而有资本转移到新商品上的价值则由具体劳动来实现”。[8]85在对抽象劳动的“质”的探讨中,马克思又进一步厘清了简单劳动和复杂劳动的问题。

(二)价值本身内含历史性:一种“制度决定”的解释

透过马克思对社会必要劳动的论述,可以引出一个重要的制度性概念——剥削。剥削是由马克思劳动价值论出发形成的剩余价值论中一个至关重要的论点。在社会必要劳动的分析中,有一个严格的规定,即劳动者只能获取等同于其自身生活需要的物或工资,或称只够维持劳动者生计的最低工资,这个观点最早是李嘉图提出的,目的是满足其抽象分析方法的需要。于是,超过了这个“一定点”之后的剩余劳动便为资本家带来的剩余价值,即劳动者的劳动被剥削了。这里包含着两层意思。

第一,被资本家剥夺的是劳动而非劳动力,原因在于劳动者在进行价值生产活动时运用的是他的劳动力,而马克思也指出了这是一种“特殊的商品”,而劳动力就作为商品而言,其买和卖是在流通领域(非生产领域)进行的,而“这个领域确實是天赋人权的真正乐园”,[7]199换言之,这里并不涉及不道德的、消极的价值判断。但是,“资本家购买了劳动力,就把劳动本身当作活的酵母,并入同样属于他的各种形成产品的死的要素……他只有把生产资料加到劳动力上才能消费劳动力”,[7]210到这里才看到,资本家将劳动者投入生产领域(过程)之时,对劳动力这种商品的使用限度已经大大超越了其经济价值,甚至已经到了非人道主义的地步,“剥削”随之而来。因此,马克思关于剥削的论点是建立在劳动和劳动力的区分基础之上,“剥削是资本主义制度的核心,它绝不是可以消灭而不影响整个制度结构的偶然特征”。[5]151而这个“制度”便是,它“作为一个整体能够给那些开始M—C—M′过程的人——即资本家——产生利润”。[4]135因此,在这种制度规定下,资本家剥削工人以获得剩余价值从而利润似乎是必需的,这也许能够为剥削的“积极意义”提供一点微弱的辩护,因为在其他因素(如资本积累、资本家竞争、部门间竞争至利润平均化等)的作用下,赚钱则如逆水行舟,不进则退。

第二,一个容易被人忽略的问题是,马克思所探讨的价值范畴存在一个隐含的制度性因素。上述的制度规定是针对资本家而言,而对劳动者来说,这要从其生产出来的产品切入。这体现在“一个商品的价值性质通过该商品与另一个商品的关系而显露出来”,[7]64这在最初的价值形式中便已存在,“x量商品A=y量商品B,或x量商品A值y量商品B”。[7]62比如简单地考虑“20码麻布=1件上衣,或20码麻布值1件上衣”。这里的问题不在于等式所代表的两种物品的交换关系这一现实形式,而在于等式成立的原因,即为什么20码麻布会值1件上衣?当然,马克思的解释是生产20码麻布所耗费的劳动时间进而价值量与1件上衣是相同的,而通过消耗劳动创造出的价值也是不变的,因而二者可以按照相对价值量相等的规则进行交换。沿着价值量的思路可以发现,要生产麻布(或上衣)必然需要社会必要劳动时间的耗费,对社会必要劳动时间的概念及其展开,马克思已经做了过多的解释。这里的一个规定性问题是某种商品所内含的社会必要劳动时间为什么在数值上能够等于价值量?正如,劳动力的价值为什么能够计算?这些问题指向了与剥削密切相关的两个概念,一是剩余价值,二是所谓的“最低工资”,或仅仅可维持生计的工资。它不是别的,而是一种制度规定。这二者是相互联系的,资本家对工人劳动的剥削正体现在资本家在支付工人劳动力的价格(即工资)之后还能够形成剩余,不要忘记,劳动力成为商品的条件之一是“劳动者丧失了一切生产资料和生活资料,只能靠出卖劳动力为生”。[9]因此对资本家而言是占用劳动者的剩余劳动以期在整个生产过程中创造出足够多的剩余价值,而对工人来说,在这种制度规定下他只能够获得维持生存的最低工资,换言之,这是工人普遍的、平均的最低生活保障,即一个劳动者所提供的劳动力的价值只能“值”这么多。这便回答了一个重要的问题,即“价值赋予”问题——为什么“值”这么多。简言之,价值创造的主体是劳动,而价值赋予的主体则是制度。

由此可以看到,马克思对价值范畴的分析实际上包含了本文所探讨的“价值创造”和“价值赋予”的主体性问题,透过对劳动这一人类特有活动的“质”和“量”的探讨,引出了对商品价值及价值形式的科学辨别,进而反映了作为资本主义生产方式的一个制度载体——剥削的生产关系。从《资本论》第一卷中可以看到另外一个图景,劳动价值论发挥作用的一个前提,即社会是处于静态和完全竞争的状态下的,也就是说《资本论》的第一卷恰恰是说明了自由竞争的资本主义经济内部是如何运作的。而商品及其价值范畴和劳动范畴均属于该阶段资本主义经济发展的历史表现以及有机构成部分,在揭示资本主义生产的实质和剥削问题上具有极其关键的作用,甚至说是一把“利器”。此外,马克思事实上指出了“价值赋予”的问题,只不过这可能在他看来似乎是显而易见和不值得被强调的一个问题。马克思和边际学者对“价值”中“值”的问题实际上均涉及到一种“制度决定”机制,而这种机制本身内在地包含了历史性。

三、“价值赋予”的一种解释:效用价值论及其所隐含的心理学前提

可以说,古典时期的劳动价值论着重解决了“价值创造”的问题,即劳动价值论事实上意指“劳动创造价值”,而非“劳动决定价值”。马克思的独特之处是他同时考虑了价值的创造和“赋予”(这一点也许不是其着重想要探讨的,或许是此前古典经济学家在分析中倾向于用数字和等式刻画经济对象之间的关系而忽略等式成立的制度规定,这些“符号”被许多人使用并重复着,于是就突然在“使用中”了)这两个层面,这种独特的思维方式也许受益于黑格尔的辩证法哲学,使得马克思在分析资本主义经济的一切问题时能够不脱离于具体的历史现实性和特定的制度规定性,这便是历史唯物主义和辩证唯物主义运用的结果。

马克思关于“值”问题的论述是偏宏观的,而这又恰恰是边际学派所着重探讨的问题,即“价值赋予”的问题,对该问题的忽视导致了价值与价格之间界限的模糊甚至分离,具体而言,边际学派在效用价值论的表象下实际侧重于探讨价格问题。换言之,边际学派的贡献,其一方面表现出对早期学者思维方式和问题的重拾,这也是英国古典经济学家如李嘉图等所抽象掉的“人性”,或对“人”的忽视,⑥正因如此,“英国古典经济学走入歧途,得出了许多错误结论”。[6]133同时也容易发现,马克思笔下的“人”与边际学派的“人”也是不同的。另一方面,“效用价值论”即效用决定价值,实际上触及了所谓“价值赋予”的主体性问题,即“值多少”和“为什么值这么多”的问题。因此,边际学派能够用微积分、几何图形等刻画和表达更细微的学理性问题,其出现导致了“古典学派的劳动价值说,很快就从教科书退位。边际学派的要求平实中性,用人人都可以明白感受的中性观念(效用与价格)取代了诉诸热情与鼓动的劳动价值学说”。[10]306

(一)“效用价值论”究竟寓指何意

边际学派可分为心理学派和数理学派两类,⑦其中心理学派可视为以门格尔的“主观效用决定论”为代表的奥地利学派(又称“主观学派”),数理学派则是以主张用数理演绎方法去证明一般均衡存在的杰文斯、瓦尔拉斯等为代表的洛桑学派。进一步,边际主义数理派立足边际效用价值论,主张采用微积分、联立方程等数学方法来刻画效用这一基本概念,实现了经济学与数学的融合。但严格来讲,能够体现对人类内因所作的深刻探讨工作的,仅指边际主义心理学派。但需要指出,由人本身的主观感受出发去思考价值的形成和确定并非边际学派首创,实际上自亚里士多德开始便已经对“物的有用性”进行思考,在古典学派那里,这是“使用价值”,而在边际学派这里是指“主观效用”——即物品的有用性是人类主观地赋予它的。這是“价值赋予”问题的一条主线。对效用问题的思考从亚里士多德时期到中世纪时,它并非是一个经济学概念,而是他们思考物品价值问题(其实是对物品对“人”的问题)的一种哲学思维。在古典学派劳动价值论的盛行时期,实际上有并行发展的一支“效用价值论”队伍,这便是加利亚尼、边沁等,而他们的效用均指向了一种说法——导致幸福的能力,这表明物品的效用是为了满足人们对幸福的追求,是一种对“满足感”的阐释。如加利亚尼认为,“任何事物,凡是能导致真正的快乐。即能够满足由欲望引起的愿望的,都是有效用的”,[3]281这不仅在概念范畴上区别于劳动价值论,更重要的是其为后来的边际主义的出现(甚至直到现在)提供了一种新的视角——但这又是旧的问题。值得一提的是,17世纪的英国哲学家洛克曾援引“空气和水”的悖论[11]29来解释其价值理论,这实际上是“钻石与水”悖论的前身。[12]这一方面引出了劳动价值论中交换价值与使用价值的概念,另一方面则是从商品的交换比例中发现了“稀缺性”问题,这又是对后来边际主义者依据供求关系决定价格的一大理论贡献。

边际主义经济学大致经历了三个阶段,而通常所认为的“边际革命”其实是指第三个阶段,即产生和传播阶段(19世纪70年代到20世纪30年代),也正是门格尔、杰文斯和瓦尔拉斯等学说盛行的时期。[6]327他们相对于此前阶段的效用价值论的进步之处在于他们同时、独立地发现了“边际效用”以及发现它是可以计算⑧的。此后,经济学的发展摆脱了古典学派的“宏大动态”分析,转向更具“科学性”、分析性的方向前进。[4]164于是,对于看不见的效用这种主观性和规范性的分析便必须为一种更清晰、更方便刻画人们边际效用变化的数学工具(数理方法)让路。而这之前,对于着重探讨效用的心理学机制的边际主义者来说,心理动机分析法是其常用的手段和特点,从这种角度出发,可以发现奥地利学派其实是将配第遗留下来的“问题”重新捡起来(但并不是完全相同),秉持着法国的“布阿吉尔贝尔—西斯蒙第”的方式和目的进行经济分析,并在一定程度上糅合了边沁的功利主义思想。奥地利学派的经济学家们认为,人类生活和经济学的研究目的就是为了追求幸福,而幸福又是一种基于心理活动的主观体验,幸福与否的判决标准就是人类的心理动机,因此,“政治经济学是实用心理学,所研究的是人们为满足欲望而展开其预筹活动的条件”。[6]392而到所谓的用数理方法证明边际效用的数理学派那里,实际上价值的重要性已被价格所掩盖了。

(二)边际主义数理派的方法导向使经济学与心理学严格分离:“价值”的退场

边际主义心理派逐渐被数理派替代,导致了经济学这一学科的发展出现了新的特点,这表现在研究范围、分析方法以及“经济学职业的制度化”。数理方法的使用不仅在工具上革新了政治经济学,而且在思维方式上也带来了巨大的冲击,甚至主导了之后西方经济学的发展。正如温奇指出,“1870年见证了政治经济学的没落和经济学的诞生……注意力转向……范围更窄、更细致的相对价格决定的研究”,[11]226即“定价问题”。因此,经济学在数学工具的帮助下实现了“质”的发展,在既定的假设目的下,经济学变成一门高度演绎和实证且不涉及价值判断的科学,其研究范围聚焦于以稀缺性为前提的资源如何配置和市场供求条件下的相对价格如何决定。⑨因此在19世纪末期,“政治经济学”逐渐被“经济学”一词所取代,从字面上至少可以看出它已偏离了政治哲学的范畴。

经济学家对心理学在经济分析中的排斥始于边际革命,确切地说是始于边际主义数理派,也许是因为他们把边际主义心理学派所作的“首创”工作抢了过来,并用看似“严密而精彩”的数理模型将其进行加工和包装,这一做法为经济学蒙上了一层形似自然科学般的严谨性和看似富有真理性的面纱。周业安[13]通过对19世纪经济学和心理学的发展脉络以及相互关系进行辨析,指出效用作为边际主义经济学的一个核心概念,其理论的形成并没有一个明确的心理学支撑,这也是新古典体系中的一个致命缺陷。而事实上一方面,由于现代心理学发展成一门学科(公认为)是19世纪后期的以实验思想、强调技术和操作的自然科学心理学所致——以冯特建立世界上第一个心理学实验室为起点;另一个更重要方面,是由于英国经验主义哲学传统(事实上也包括法国)将他们对诸如人性、伦理等心理学因素的考量更多地运用于政治经济学分析,这严重导致了心理学地位的弱化,更难成体系。19世纪的心理学与自然科学结合十分紧密,而在19世纪后期和20世纪初,作为与自然科学心理学对立的人文科学心理学才刚刚起步,⑩并不具有很强的科学性和体系的完整性,因此经济学家认为它无法为经济理论提供支撑,因此“导致了一场从经济学中摒弃心理学的运动”。[14]正是边际革命导致的经济学“去心理化”运动,使得经济学中的数学方法能够大行其道,因为忽略了人类复杂的心理动机让经济学变得“简单”了。人们可以在进行经济分析和演绎推理时完全摒除不确定的因素,正如“由完全理性的假设出发,得出行为目标最大化的结论”。从这个层面来说,“效用”这一本身就具有心理学色彩的概念,与数理学派采用数理模型的方法验证其对人类行为模式影响的做法在一定程度上是矛盾的。联系上文则可进一步发现,它所计算或量化的并不是价值,而是价格。

四、对“价值赋予”问题的回答:制度价值论的解释

实际上,马克思对制度面的分析是足够深入的,无论在具体的概念范畴、逻辑推理,还是最后的结论,都有证据将马克思归为一个“制度经济学家”,从诸如剩余价值、剥削、生产关系、阶级斗争等论题便可见一斑。但谈到制度,首先提到的便是美国的制度学派。美国的制度学派分为新旧两派,旧制度学派以凡勃伦为代表,新制度学派以科斯为代表。但欧洲的学者对于制度问题的探讨事实上并未间断,但由于较难摆脱马克思的深刻影响,所以在20世纪中叶之前,欧洲的制度经济学者通常会(有点不公平地)被归为马克思派。[10]185原因之一在于他们所分析的议题与马克思并无太大差别,甚至在体系建构的完整性层面还稍逊于马克思。马克思的思想并未改变美国的制度学者,原因在于当时19世纪末的美国社会虽处于上升阶段,但存在工时长、失业与疾病问题严重、老年和教育存在弊端等社会问题,因此,亟需改变社会的制度面,由于美国经济学界受英国自由主义影响明显,加上德国的,但他们很清楚“自由放任的最小政府并不会带来最大福祉”,[10]186因此要么重组社会,要么改善社会,他们选择了第二条道路。从旧制度学派开始,他们的学说实际上摆脱了马克思的具有阶级性和革命性的影响,在分析经济现象时不局限于某个具体的议题,而是着眼于法律、风俗、文化等涉及社会宏观层面的建构性因素和影响社会动态变化的一系列制度安排,这明显有别于马克思的议题和方法。因为,马克思在《资本论》中描述的经济社会是一种静态的制度规定,当谈到社会进化的问题,则是体现在看待这一问题的视角或哲学思维上,即历史唯物论,在涉及到如何变革社会关系、社会制度的问题上并未给出明确的实施蓝图,而是留下了“革命”二字,即由无产阶级主导的“历史决定论”,而关于这一点,卢卡奇在其作《历史与阶级意识》中做了深入分析。

制度对社会进步的作用不容小觑,这不仅是马克思、美国的制度学者们在分析社会经济问题时无法摆脱的事实,也是需要重新认识价值问题的一个起点。笔者借鉴徐晋的观点,从“价值赋予”主体的角度重新认识制度之于价值的根本规定性。在徐晋看来,价值的源泉是社会制度,而劳动和与劳动相关的技术则是价值的手段,该表述恰恰区分和规定了“价值创造”和“价值赋予”的主体性问题,即劳动是作为创造价值的一种工具性假定,而赋予价值的主体则是制度,即一种深层的、决定性的因素。换言之,劳动创造的价值必须依附于制度,[15]19劳动价值论成立的逻辑前提是制度价值论。[15]149可以发现,一旦将价值囊括在社会制度框架下,劳动价值论以及效用价值论的真正意指便能够被清晰地体现出来:第一,价值由劳动创造,劳动不仅存在同质性,而且外在地体现着差异性,这表现为劳动目的性与手段性的统一。劳动的目的由于可满足人类的自然需求和社会需求,因此在属性上可分为自然劳动和社会劳动。需要注意的是,社会需求与特定制度确定的社会结构基础相联系,它体现着劳动的差异化,即“劳动差别论”——人的社会属性不同,导致了社会分工与社会劳动的不同;相同社会属性的人,其劳动价值无差别。[15]66第二,效用价值论者所主张的主观效用决定物品价值的说法仅仅是说明了一个常识性的、表层的“价值赋予”问题,结合劳动属性,应该承认,效用触发和劳动使用的主体都是人,而人作为社会活动的主要(甚至是唯一)参与者,其必然嵌入一定的社会制度结构中,即“人是制度中的人”,社会制度规定了社会结构和交易结构(经济结构)。一旦人们通过主观感觉来锚定物品的价值,其并未察觉到这是其所处的社会制度使然,换言之,其并未察覺到这实际上是由一个更深层次的社会文化基础所引导和决定,这就说明在效用赋予价值时已经隐含了一种制度性规定,而不能超出这一规定。由于主观性代表了一种不确定状态,这又恰恰说明了社会制度的差异性和历史演变性,进而人也存在(劳动和效用上的)差异性和历史性。

此外,徐晋的制度价值论中存在一个与劳动属性和劳动产品相联系的、具有革命性的概念,而这是经济学中评定价值和确定价格的一个关键性的前提假设,即“稀缺性”。实际上,洛克、坎蒂隆等早已提出了人类可利用的资源具有稀缺性的思想,而这也被受边际主义影响的新古典经济学所借鉴并成为其核心概念之一,因此新古典学者认为正是由于稀缺性的存在,所以经济学要着重研究如何将有限的资源最大化地利用,这种思想被帕西内蒂认为实际上是回到了“前古典主义传统”(pre-Classical tradition)。[16]换言之,这里涉及的是一个纯粹流通和分配上问题,这也是为什么自配第开始的注重“生产”的理念——资源是可以被生产出来的——会取代重商主义。传统的观点认为,资源相对于人类的欲望无限性而言是有限的,而为了解决这个矛盾就是西方经济学的任务,也就是说,资源的稀缺性是其研究的一个起点。徐晋将资源划分为“自然资源”和“社会资源”,进而在此基础上的稀缺在形式上便被区分为“相对稀缺”和“绝对稀缺”。任何一种社会中都存在或能够找到稀缺资源,使得社会群体无法获得它想要获得的东西,即欲望不能够被完全的满足,但是“这种稀缺性,又是被群体的内在逻辑自发认可;这种逻辑认可,外化为社会制度”。[15]71一个比较有说服力的结论是:我们所处的世界,自然资源是相对稀缺的,其具有获得性与非排他性,即人的自然欲望是有限的,获得即可得到满足;而社会资源是绝对稀缺的,其具有选拔性与排他性,即人类的社会需求或称广义上的欲望是相对无限的,而社会资源是不可获得的,只能够通过竞争来排他性地获取和占有。[15]80而这种绝对稀缺的社会资源也是制度价值论所着重探讨的一个议题。因此,“稀缺的二元性”通过揭示人类的“自然需求—自然稀缺”与“社会需求—社会稀缺”的对立,实则暗含了制度的“自然性”和“社会性”之分,[17]稀缺性本身作为经济学的一个核心概念,自然也是理解价值范畴的核心和前提,而值得强调的是,这个核心恰恰是制度规定的。稀缺性这一概念作为经济学甚至是人类社会的核心问题,必须要回归到制度本身,通过社会制度以及与之相关的社会结构和社会规范得到解释。因此,制度价值论要求我们将价值(不仅是劳动价值、效用价值,也包括资源价值)制度化,而诸如劳动、效用等因素同样离不开一个具体的、动态的制度规定。

五、结束语:对价值范畴的探讨应纳入制度框架

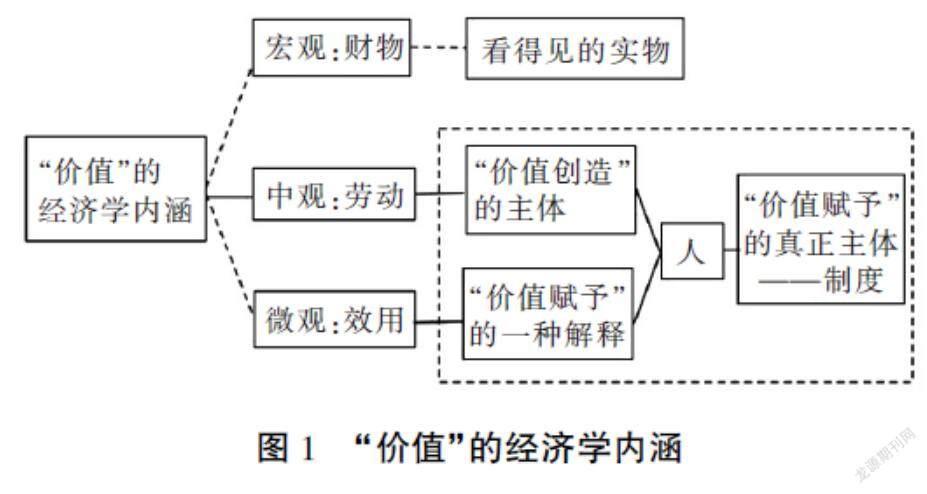

通过将“价值”这一概念拆分为“价值创造”和“价值赋予”两个层面,剖析了“价值”在劳动价值论和效用价值论的真正所指,在此基础上,笔者将这两种理论解释纳入制度规定的框架中。需要指出,价值是看不到的,价值的多少通常是通过价格的高低所表现的。而一旦深入研究价格理论,那么价值这个“大问题”便被完全抛之脑后了。正因为价值本身的不可视才需要在思维方式上诉诸其他社会学科,价值概念的过于庞大注定不能够仅通过经济学视域来得到解释,这同样是本文的局限性所在。价值问题域中一个重要的、易被忽略的问题实际上便是“价值赋予”,而这似乎已经与劳动相去甚远,相对地,效用价值论的可取之处恰在于此,但二者又严格属于制度规定下的一个表现形式和反应变量。于此,在承认制度面作为经济学概念的前提下,笔者将“价值”一词本身的经济学含义用图形示意(见图1)。

制度是存在的展开。人的劳动和心理等作为创造和感知价值的一种途径,本质上是社会制度的产物,受社会制度的制约并体现着深层的社会结构。因此,将制度作为规范价值、赋予价值以实际意义的源泉,进而将“制度规定”作为劳动价值论和效用价值论的前提在逻辑上是成立的。需要承认,人的外显行为(劳动及生产)和心理体验是随社会制度的调整和演进不断变化的,因此制度改革应始终坚持规范人的社会行为与合理配置社会价值空间相结合,[18]在“制度规定”的原则下不断满足人们的需求,尤其是社会化需求。

注释:

①提到财富,实际上与古典时期所提到的价值相去甚远,这主要是重商主义的分配(或者说是关于流通)中的一个重要概念,即让渡利润(profit upon alienation),它指商人通过低价买入、高价卖出而获得的利润,利润则是两个市场价格之间的差额。参见贾尼·瓦吉,彼得·格罗尼维根著,彭哲译:《经济思想简史:从重商主义到货币主义》,电子工业出版社2017年版,第20页。

②有不少经济学者认为,重农主义之后,从斯密开始才是古典政治经济学的开端,如兰德雷斯和柯南德尔(2014)、海尔布罗纳(2016)、埃克伦德和赫伯特(2017)、巴克豪斯(2017)等。

③这种自由放任主义思潮始终是西方的主流思潮,除了重商主义、以李斯特为首的德国旧历史学派传统(属于“官房学派”传统的沿袭)。

④斯密的“三收入”说被称为“斯密的教条”,其将商品价值分解为工资、利润和地租,但如果考虑到对价值形式的划分,则需要对资本进行分类。根据马克思的逻辑,用于支付工资的是可变资本v,而雇佣工人创造的剩余价值m实际上包含了利润和地租,因此斯密的划分实际上仅仅是(v+m),而不包括不变资本c,这样就无法解释简单再生产与扩大再生产的问题,也就不可能出现社会流通过程。参见陈岱孙:《从古典经济学派到马克思》,北京大学出版社1996年版,第80页。

⑤斯威齐也正确的意识到,马克思对商品的“质”的分析,“并不是什么主观成见或伦理原则,而是把劳动看做是价值的实体”。可参阅保罗·斯威齐:《资本主义发展论》,商务印书馆2016年版。

⑥这似乎是从配第开始的。原因在于配第力图使用自然科学的方法(如统计学)来解释经济现象,在以观察到的客观事实和经验储备的基础上采用数字来说明经济问题,于是他将“那些以个人的变化无常的意图、见解、爱好和热情为依据的原因留给别人去研究”了,可参阅姚开建、杨玉生:《新编经济思想史(第二卷):古典政治经济学的产生》,经济科学出版社2016年版。

⑦“心理學派”往往指现代主观主义经济学,偶尔也通过将奥地利学派的方法归结为“心理学”来划清其与洛桑学派之间在方法上的差别。可参阅路德维希·冯·米塞斯:《经济学的认识论问题》,经济科学出版社2001年版。

⑧可“計算”这一思想始于边沁,“他们(指边际主义者,海尔布罗纳将边沁也列入边际主义之列)把重点从土地、劳动和资本连同它们的阶级含义,转移到了关于无阶级的和非政治的具有大写的‘我’的个人的计算上”。[4]157

⑨按照琼·罗宾逊(1953)的说法,马歇尔(这时是将其当做边际主义的代表)将李嘉图所认为的“价值论”这个“大问题”转化成了“价格论”这个“小问题”。因此,“价值”逐渐退场了。

⑩人文科学心理学坚守人文科学观和主观主义的研究范式,试图建立像人文(社会)科学那样具有体验性和理解性的统一的心理学学科,不同于自然科学心理学,人文科学心理学注重研究心理现象的社会属性,研究方法应为非实验、质性等主观分析。也因此,自然科学心理学通常是以方法为中心,而人文科学心理学通常是以问题为中心。可参阅郭本禹:《西方心理学史》,人民卫生出版社2007年版。

参考文献:

[1]文德尔班.哲学史教程(下卷)[M].罗达仁,译.北京:商务印书馆,1993:911-928.

[2]约瑟夫·熊彼特.经济分析史(第一卷)[M].朱泱,等译.北京:商务印书馆,1991:91.

[3]门罗.早期经济思想:亚当·斯密以前的经济文献选集[M].蔡受百,等译.北京:商务印书馆,2001.

[4]罗伯特·海尔布罗纳.改变世界的经济学家[M].陈小白,译.北京:华夏出版社,2016.

[5]罗杰·E.巴克豪斯.西方经济学史[M].莫竹芩,袁野,译.海口:海南出版社,2017.

[6]颜鹏飞,陈银娥.新编经济思想史(第三卷):从李嘉图到边际革命时期经济思想的发展[M].北京:经济科学出版社,2016.

[7]马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[8]陈岱孙.从古典经济学派到马克思[M].北京:北京大学出版社,1996.

[9]张雷声.马克思主义政治经济学原理[M].北京:中国人民大学出版社,2003:66.

[10]赖建诚.经济思想史的趣味[M].杭州:浙江大学出版社,2016.

[11]贾尼·瓦吉,彼得·格罗尼维根.经济思想简史:从重商主义到货币主义[M].彭哲,译.北京:电子工业出版社,2017.

[12]亚当·斯密.国富论[M].莫里,编译.北京:中国华侨出版社,2013:8.

[13]周业安.19世纪的经济学和心理学——一个经济思想史的视角[J].中国人民大学学报,2010(6):49-56.

[14]贺京同.行为经济学与中国经济行为[M].北京:中国财政经济出版社,2006:23.

[15]徐晋.后古典经济学原理:离散主义、量化理性与制度价值论[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[16]PASINETTI L L. Lectures on the Theory of Production[M].New York: Columbia University Press, 1977:4.

[17]徐晋.稀缺二元性与制度价值论——后古典经济学范式的理论架构[J].当代经济科学,2016(1):1-12+124.

[18]徐晋.宏观制度经济学论纲[J].产经评论,2018(2):5-20.

责任编辑:武玲玲

Value Creation and Value Giving

——An Explanation based on Institutional Value Theory

Zhu Baoqing1,2, Xu Jin3, Wang Fei4

(1.School of Marxism, Fudan University, Shanghai 200433, China;

2.Center for Research in Comparative Political Economy, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3.Center for Economic Research in Developing Countries, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

4.School of Economics and Management, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China)

Abstract:In the history of economic thought, value has always been a core concept. Its analysis in economics can be mainly classified into two categories: one is the theory of labor value that involves the subject of "value creation", and the other is the institutional value theory that explains the subject of "value giving". The discussion on the issue of "value creation" began with Petty, concentrated in the classical period, until Marx used the scientific labor theory of value to systematically and comprehensively examine the material category contained in the concept of value—the link between value and the category of labor, as well as the institutional category—the capitalist production relationship of exploitation, revealing the true meaning of the labor theory of value. But from the point of view of "value giving", this is actually a main thread that runs through economic thought and economic analysis. Strictly speaking, the subject of "value giving" belongs to a kind of "institutional regulation" in a broad sense. Therefore, the subject of "value creation" is labor, while the subject of "value giving" is the institution, which inherently contains historicality.

Key words:value creation; value giving; labor value theory, utility value theory, institutional value theory