“双碳”目标倒逼下能源安全与能源系统可持续性协调发展研究

白如月, 李彦华, 焦德坤

(中北大学经济与管理学院,太原 030051)

碳达峰、碳中和目标的提出使能源系统可持续性成为能源安全这条绝对红线之外的另一条红线. 能源系统可持续性是衡量一个国家能源系统减轻和避免环境退化和气候变化影响的能力,注重发电、输电和配电、脱碳和空气质量的生产力和效率[1]. 碳中和可以通过两大类途径实现,一是减少直接的绝对排放数值,二是通过提高火电能效、固碳等方式去除环境存量中的二氧化碳.另外还有受到世界各国高度重视的理论上可以实现并具有行业发展前景的CCUS方式等. 但是,2060年前实现碳中和这一目标为第二种途径的时间维度设立了一个明确的边界. 所以,通过降低发电的化石能源消耗比例,从而减少二氧化碳的绝对排放数值成为更简单、见效的一种方式. 但我国作为世界最大的能源生产国和消费国,煤炭资源丰富,石油、天然气、铀等能源矿产自主供应能力不足,未来较长时间内能源矿产在我国一次能源消费中仍居主导地位[2]. 且从能源安全角度看,技术成熟、资源丰富的煤电可以使我国能源安全得以充分保障;从资源禀赋角度看,中国富煤缺油少气,要支撑电力需求增长,相当长一段时间内煤电必须是电力供应的基础负荷;从电力系统可靠性安全性角度看,缺乏煤电、气电等传统化石能源的基础性支撑,将无法保障可再生能源渗透率上升到一定阶段时的电网稳定性和安全性. 因此,追求能源系统可持续性的同时,如何保障能源供应安全是完善能源系统不可忽视的一个问题,对于处理好“双碳”目标约束与能源安全保障的关系至关重要[2].

1 研究来源

能源高质量发展是实现“双碳”目标的重要支撑,实现能源高质量发展要围绕“双三角”分析框架展开,“双三角”分为“可持续发展三角”和“不可能三角”,前者由“经济-能源-环境”组成,后者由能源安全、能源系统可持续性、能源价格构成(图1). 随着能源转型,从“可持续发展三角”看,形成以能源绿色发展引领经济社会绿色发展的新关系. 从“不可能三角”看,面临能源系统供给安全、环境可持续性、能源价格要求互相制约的新局面. 从“双三角”整体看,存在能源行业传统发展模式与经济-能源-环境协调发展日益提高要求不相适应的新矛盾. 解决新矛盾成为实现能源高质量发展的关键,即实现“双三角”更高水平上的协调. 为实现“双碳”目标,在国家多重战略目标叠加下,我国将形成“经济-能源-环境”三者同步重大调整的局面,即同步实现新发展格局,发展现代能源经济. 在“可持续发展三角”全面调整与作用下,对能源安全、系统可持续性、能源价格构成要求进一步提高. 对于“不可能三角”而言,虽难以实现整体的均衡,但局部的协调至关重要. 根据能源特性其价格并不会发生较大幅度的变动,所以能源安全与能源系统可持续性的协调以及能源价格的“杠杆”作用是推动能源“不可能三角”走向最优化的关键. 因此,本文选择能源“不可能三角”中的能源安全与能源系统可持续性为研究对象,通过构建其评价指标体系,对能源安全指数与能源系统可持续性指数进行综合评价,并对两者的协调性做初步的研究.

图1 “双三角”相互作用机制Fig.1 Interaction mechanism of“double triangle”

能源安全由于在国家战略中的高度,一直备受学术界的关注. 与时俱进,能源安全的内涵随着时代的发展也在不断演变,为追求经济高质量发展,生态文明、清洁低廉成为能源安全新时代内涵里需着重考量的两个方面[3]. 新时代关于能源安全的研究,也紧紧围绕着“双碳”目标逐渐展开. 其中,薛进军通过对极端天气等引起的环境危机和能源安全问题进行分析,探讨了后疫情时期如何应对气候危机和突发事件,建立安全稳定的能源系统,实现“双碳”目标下的能源结构调整[4]. 樊大磊等基于“双碳”目标下,初步预测了煤炭、石油、天然气等能源矿产的发展方向,并提出要增强能源利用的顶层设计,提高资源自主供应能力,处理好双碳目标约束与能源安全保障的关系[2]. 能源系统可持续性对能源安全的支撑是推动能源系统高质量发展的重要因素. 关于环境与能源安全互动的研究,更多的是将整个环境系统纳入研究体系,本文能源系统可持续性的范围及概念界定基于能源“不可能三角”指数的提出,关注点集中于能源系统内部生产效率、脱碳效率和碳排放强度及其影响[1]. 在此基础上,本文旨在利用耦合协调度模型对我国能源安全和能源系统可持续性进行评价及协调发展研究,并对其进行时空差异分析. 具体目标是:①基于新时代能源安全和能源系统可持续性的着重点,构建能源安全和能源系统可持续性耦合研究评价指标体系;②运用熵权TOPSIS方法对我国能源安全指数和能源系统可持续性指数进行综合评价,并基于耦合协调度模型对两者的发展协调性进行衡量;③采用Dagum基尼系数和空间重心法对总体及能源调入区和调出区进行时空差异分析.

2 研究方法

2.1 熵权TOPSIS综合评价法

根据前沿研究成果,本文采用熵权TOPSIS 法对能源安全和能源系统可持续性进行科学、合理的评价,以此更好地掌握客观规律. 熵权法在客观测度信息熵的基础上确定每个测量指标的客观权重,从而确立权重矩阵,TOPSIS 法通过最优方案与最劣方案来确定欧式距离,然后分析能源安全和能源系统可持续性水平.

2.2 耦合协调度模型

能源安全指数与能源系统可持续性指数的耦合协调度是用来度量能源安全与能源系统可持续性之间相互作用,共同发展的协调状况好坏程度的定量指标,耦合协调度越高,两个系统之间的协调状况越好. 计算公式如下:

其中:D为耦合协调度;U1、U2分别表示能源安全指数和能源系统可持续性指数. 0≤D≤1,D越大,则能源安全与能源系统可持续性的耦合协调发展水平越好;D越小,则能源安全与能源系统可持续性的耦合协调发展水平越差,失调越严重. 具体判别标准如表1所示.

表1 能源安全与能源系统可持续性耦合协调体系与判别标准[5]Tab.1 Coupling coordination system and criterion of energy security and energy system sustainability

2.3 Dagum基尼系数及其分解方法

运用Dagum 基尼系数及其分解方法对我国总体及能源调出区和调出区的空间差异进行分析,将总体差异分解为区域内差异贡献、区域间差异贡献和超变密度贡献,分别用来反映能源调出区和能源调入区内部差异、地区间差异以及各地区交叉重叠对我国能源安全与能源系统可持续性协调发展的贡献率大小. 具体算法借鉴于陈明华等[6].

2.4 空间分布重心法

重心本来是一个物理学的概念,重心是物体在任何方位时所有各组成支点的重力的合力都通过的点,后来扩散到地理学和经济领域,表示一组要素的密度或地理中心[7]. 对于区域指数而言,一般用经度和纬度表示某指标的位置. 比如对于不同地区的能源安全指数与能源系统可持续性指数,假设某地区能源安全指数为Pi,该地区省会的经度坐标为Xi,纬度坐标为Yi,则全国能源安全指数重心坐标为:

3 指标体系构建及数据选取

3.1 能源安全指数评价指标选取

能源安全是指一个国家满足当前和未来能源需求,能够承受系统冲击并迅速恢复,将破坏降到最低的能力. 该维度涵盖了内部和外部能源管理的有效性以及能源基础设施的可靠性和弹性. 我国关于能源安全的研究已经相对成熟,其差异性多集中于评价指标体系的不同构建角度. 其中,孙涵等[8]从能源供应、使用、经济与环境四方面构建了能源安全评价指标体系;李根等[9]基于新常态和WSP系统(物理、事理和人理三方面)理论方法构建了能源安全评价指标体系;胡剑波等[10]基于PSR模型,从压力、状态和响应三方面构建了能源安全评价指标体系;陈兆荣和雷勋平[11]在DPSIR框架内构建了能源安全评价指标体系;余敬等[12]在4A能源安全概念框架基础上,构建了可用性、可获性、可持续性和技术发展四维度的能源安全评价指标体系.Sovacool 等从可利用性、可承受性、技术性、持续性、规则性五个方面构建能源安全评价指标体系,并对18个国家1990—2010年的能源安全绩效进行了评价[13]. Scheepers等建立了供需安全指标和风险能力指标论证了欧盟的能源安全[14]. Löschel等创立了事前和事后能源安全指标,评估了几个发达国家的能源供应安全[15].Blum和Legey从供给与需求两个方面来分析能源安全,并指出一个国家应有能力提供足够的、环境可承受的能源供应以保障国家经济持续健康发展[16]. 上述能源安全指标体系的构建,关于能源系统内部指标的选取集中于能源与消费以及能源的可获得性,特别是备受关注的石油. 但是新时代的能源安全概念,已经不仅仅是以往对石油的关注,纳入了能源系统变得更加分散化、数字化和脱碳所带来的弹性问题. 鉴于此,本文在以往研究的基础上,结合新时代能源安全的着重点,从能源与消费、能源系统弹性和能源社会性基础设施三个方面构建能源安全指数综合评价指标体系[1],如图2所示.

图2 能源安全指数综合评价指标体系Fig.2 Comprehensive evaluation index system of energy security index

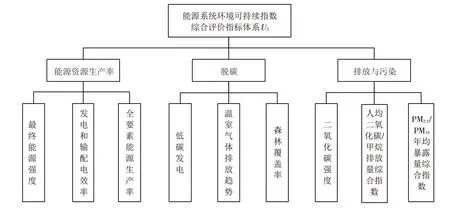

3.2 能源系统可持续性指数评价指标选取

能源系统可持续性是衡量一个国家能源系统减轻和避免环境退化和气候变化影响的能力. 该维度注重发电、输电和配电、脱碳和空气质量的生产力和效率. 我国关于能源系统可持续性评估的研究较少,王肖惠等[17]基于生态经济学理论及新城区空间尺度从资源利用效率与环境可持续性两方面构建可持续性评估指标体系,对我国长三角新城区的资源利用效率与环境可持续性水平进行了评估;方恺和段峥[18]基于碳、水、土地的足迹-边界整合分析对全球主要国家的环境可持续性进行了综合评估,所用到的指标包括温室气体排放、水资源消费和土地利用;彭念一和吕忠伟[19]在农业可持续发展内涵的基础上建立了农业可持续发展与生态环境评估的指标体系. 能源与环境的关联研究,更多的是两者被看作独立的子系统放入研究框架,进行系统间的关联研究,其环境子系统的指标评价体系类似于上述环境可持续性指标体系,均是以整个生态环境作为选取对象. 对于能源系统内部环境的研究,段海燕等[20]、高迪和聂锐[21]、张意翔等[22]分别构建了能源系统内部的环境评价指标体系. 整体来看,现有的环境可持续评价指标体系,以及具体到能源系统内部的环境评价指标体系,所包含的指标多属于静态指标,并不能全面反映能源系统可持续性的趋势性和弹性. 另外,世界能源理事会致力于“能源三重困境”的研究,从2010年持续至今,发现欧洲的能源系统在环境可持续这个维度表现最为优越,其特点是可再生能源水平高,不同的技术或间歇性,能源效率高,二氧化碳和微粒排放水平低,低碳发电和来源多样化贡献度最高. 鉴于此,本文在现有研究的基础上,结合欧洲能源系统可持续的特征,从能源资源生产率、脱碳、排放与污染三个方面构建能源系统内部的环境可持续性指数综合评价指标体系[1],如图3所示.

图3 能源系统可持续性指数综合评价指标体系Fig.3 Comprehensive evaluation index system of energy system sustainability index

3.3 数据来源及处理

本文原始数据主要来源于《中国能源统计年鉴》《中国电力统计年鉴》和《中国统计年鉴》以及部分省市统计年鉴的辅助,部分空缺数据采用插值法和平均增长率的方法进行补全. 考察期间为2000—2019年,跨越了我国经济发展的起步、高速发展、平稳发展和高质量发展初期四个阶段. 所有数据均作标准化处理,对外依存度、最终能源强度、温室气体排放趋势等负向指标均作正向化处理. 由于西藏及港澳台地区数据短缺严重,本文予以剔除. 具体指标体系如表2所示. 另外,基于战略属性的不同,将30个省份划分为能源调出区和能源调入区. 其中,能源调出区包括:山西、陕西、内蒙古、宁夏、贵州、云南、甘肃和新疆. 能源调入区包括:北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、重庆和青海[23].

表2 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调评价指标体系Tab.2 Coordinated evaluation index system of energy security index and energy system sustainability index

4 能源安全与能源系统可持续性协调分析

通过计算能源安全指数和能源系统可持续性指数的综合评价值以及两者的耦合协调度可知. 整体而言,从纵向的角度来讲,2000—2019年间,我国能源安全指数与能源系统可持续性指数发展呈两极分化的状态,前者呈现为波动性提高,而后者则相反,但2013年以来有“封口”的趋势,两者协调性整体偏弱. 其中,能源调出区两极分化最为严重,但其协调性高于全国平均水平;能源调入区的能源安全指数与能源系统可持续性指数发展较为接近,两者协调性低于全国平均水平. 从横向的角度来讲,各地区能源安全指数和能源系统可持续性指数发展不均衡,耦合尚好,协调性欠佳. 具体分析如下.

4.1 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调发展趋势分析

由图4(a)可知,我国能源安全指数与能源系统可持续性指数发展呈两极分化,协调性整体偏弱. 能源安全指数呈现为持续的波动性上升趋势,这是因为能源安全是保证经济持续稳定发展的基础,经济发展能够为能源安全的提升技术保障,虽不同阶段对经济发展的要求不一,但能源安全是不同时期都不可逾越的一条红线,而且对能源安全的要求只会伴随着经济发展质量的提升而不断提高. 能源系统的环境可持续性指数发展与能源安全指数背道而驰,主要原因是,在经济发展初期,高强度的化石能源消耗和较低的能源转换以及较低脱碳技术水平等导致的排放与污染. 由于经济实力与技术水平提高的时滞性,并不能与能源系统持续增加的高负荷及时匹配,导致能源系统可持续性长时间与能源安全指数发展背离,甚至出现由于政策性管控而出现的“断崖式”下降.

2000—2005年期间,能源系统可持续性指数持续走低,与能源安全指数发展趋势出现“交叉”,初步显现出两极分化的趋势;2005—2012年期间,能源系统可持续性指数呈现出逐渐缓和的趋势,持续提高,但与能源安全指数仍存在较大的差距. 长期积累的能源系统持续增加的高负荷是2012—2013年能源系统可持续性指数出现“断崖”式下降的主要原因,包括能源调出区能源开采、能源转换和能源调入区能源消耗、排污带来的环境破坏. 由图4(b)可知,特别是能源调出区经济发展面临的资源“诅咒”,资源消耗和经济发展的双重压力,使得能源调出区能源安全和能源系统的环境可持续性发展趋势两极分化最为严重. 由图4(c)可知,能源调入区较小程度的受资源开采以及外调的限制,其经济实力、技术水平以及基础设施较为发达,使得其自身能源系统可持续性相对较好,2000—2012年期间,能源安全指数与能源系统可持续性发展趋势一致,两者在2013年出现“交叉”,也是能源系统可持续性指数最低的时期,2014年以后逐渐缓和. 整体而言,能源系统可持续性发展趋势是导致能源安全指数与能源系统可持续性指数耦合协调性偏弱的主导因素.

图4 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调度发展趋势Fig.4 Development trend of coordination degree between energy security index and energy system sustainability index

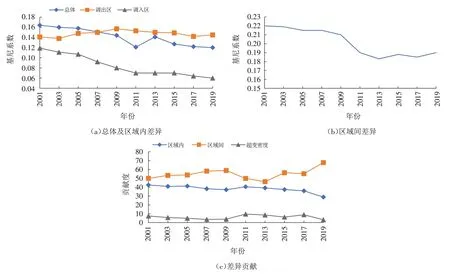

4.2 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调发展空间差异分析

图5(a)反映了我国能源安全指数与能源系统可持续性指数协调发展总体及能源调入区和调出区内差异演变趋势. 两者协调发展区域差异总体呈下降趋势,总体基尼系数由2001 年的0.164 下降为2019 年的0.12. 在考察期间,我国能源安全指数与能源系统可持续性指数协调发展区域差异的年均递减率为3.08%,表明近年来我国能源安全与能源系统可持续性协同机制取得一定成效. 从区域看,能源调出区内差异在2009年达到最高的0.157后,逐渐下降,保持平稳趋势;能源调入区内差异逐年下降,由2001年的0.119下降至2019年的0.06;且能源调出区内差异始终大于能源调入区. 由图5(b)可知,2001—2013年能源调入区和调出区间的差异呈下降趋势,2013年最低为0.183,2013—2019趋势平稳,略有回升的势头. 由图5(c)可知,超变密度始终保持最低,区域间差异贡献度明显大于区域内差异贡献度,且区域间差异贡献度呈上升趋势,由2001 年的50 上升至2019 年的67.84;然区域内的差异贡献度保持下降趋势,由2001 年的42.54 下降至2019的28.88. 因此,解决我国能源安全与能源系统可持续性非均衡问题,首要在于降低能源调入区与调出区间的差异.

图5 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调发展差异及其贡献率的演变趋势Fig.5 Evolution trend of coordinated development difference and contribution rate of energy security index and energy system sustainability index

能源安全指数与能源系统可持续性指数协调重心表3和图6所示,就能源安全重心而言,如图6(a),早期经纬度以中部地区偏北为主,逐渐向西南方向偏移,原因是西部地区政策性开发,进一步增加了我国能源资源,逐渐发展为我国能源主要输出区. 就能源系统可持续性而言,如图6(b),早期经纬度以中部地区偏南为主,逐渐向东南方向偏移,原因是东南沿海地区为我国的经济实力重心,拥有相对发达的技术支撑. 就两者协调发展而言,如图6(c),早期经纬度以中部为主,逐渐向西南方向偏移,主要原因是西南地区长江流域沿线城市以水电分布为主,清洁能源利用占比较高,保证能源安全是能源系统可持续性发展的优势.

图6 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调重心演变趋势Fig.6 Evolution trend of the coordination center of energy security index and energy system sustainability index

表3 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调年度重心Tab.3 Annual focus of coordination between energy security index and energy system sustainability index

4.3 能源安全指数与能源系统可持续性指数协调发展类型及来源分析

各地区能源安全指数和能源系统可持续性指数发展不均衡,能源安全指数的不均衡大于能源系统可持续性指数. 如表4所示,能源安全指数最低的是调入区的北京,为0.192;最高的是调出区的山西,为0.870,是北京的4.54倍,不均衡较为突出. 能源系统可持续性指数最低的是调出区的甘肃,为0.221;最高的是调入区的福建,为0.527. 能源安全指数排名居前的5个省份分别是山西、内蒙古、贵州、云南和湖北,排名靠后的5个省份分别是河北、辽宁、上海、重庆和北京. 能源系统可持续性指数排名居前的5个省份分别是福建、江西、海南、广西和浙江,排名靠后的5个省份分别是天津、山西、山东、新疆和甘肃.

表4 区域能源安全与能源系统可持续性协调发展阶段及其类型Tab.4 Coordinated development stages and types of regional energy security and energy system sustainability

能源安全指数和能源系统可持续性指数耦合关系尚好,能源安全能够得到能源系统可持续性的耦合支持;但多数地区能源安全和能源系统可持续性协调程度较弱,两者没有形成共鸣与合力. 能源调出区多数处于良性耦合共振阶段,仅有山西和云南处于深度磨合阶段. 该区域省份拥有较高的能源安全保障,平均能源安全指数为0.590,最高的是山西,为0.870,最低的是甘肃,为0.413;但该区域拥有较低的能源系统可持续性,平均能源系统可持续性指数为0.318,最高的是云南,为0.477,最低的仍是甘肃,为0.221. 整体而言,能源调出区耦合类型为经济型,耦合关系尚好,处于勉强协调状态. 另外,能源调入区能源安全保障和能源系统可持续性发展较为均衡,主要得益于能源调出区给予的能源供应保障以及自身经济实力和技术水平对可持续发展的支持. 其中,57%的省份处于初步磨合阶段至良性耦合共振阶段,9个省份为颉颃阶段,分别有吉林、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西和海南. 相对于能源调出区而言,调入区虽然仅承受较小的能源供应保障压力,但其自身相对优越的经济实力和发达的技术水平并没有将自身能源系统维持在一个较好的状态. 特别是北上广、江浙地区,结果并没有体现出预期的良好状态,能源安全与能源系统可持续性均处于中度失调状态. 总的来说,虽然能源安全指数和能源系统可持续性指数耦合关系尚好,但如何提高能源调出区的能源系统可持续性,充分发挥能源调入区的技术优势,是进一步提高能源安全和能源系统可持续性两者协调程度的关键.

5 结论与建议

本文运用熵权TOPSIS 对我国2000—2019年期间能源安全和能源系统可持续性进行了测算,进而运用耦合协调模型对能源安全指数与能源系统可持续性指数的协调发展水平进行了评价,并采用Dagum基尼系数和空间重心法考察其空间格局及演进趋势,得到如下主要结论:

1)我国能源安全指数与能源系统可持续性指数发展呈两极分化,2013年以来有“封口”的趋势. 能源安全指数发展趋势较为稳定,保持波动性上升,重心向西南方向偏移,而能源系统的可持续性指数发展与能源安全指数背道而驰,但发展过程中有缓和的趋势,重心向东南方向偏移. 两者协调性整体偏弱,受能源系统可持续性发展走势的主要影响,整体协调发展重心向西南方向偏移.

2)能源安全与能源系统可持续性协调发展存在明显区域差异,但区域差异整体呈下降趋势,各地区能源安全指数和能源系统可持续性指数发展不均衡,且能源安全指数的不均衡程度大于能源系统可持续性指数. 能源调出区虽有较高的能源安全保障,但能源系统可持续性较差,耦合类型均为非持续性,且区域内差异有回升的势头. 能源调入区耦合类型接近于均衡发展,相对于调出区而言,能源安全指数较低,且能源系统可持续性也并没有明显的优势,但区域内差异呈下降趋势. 从区域间贡献度的角度可知,解决我国能源安全与能源系统可持续性非均衡问题,首要在于降低能源调入区与调出区间的贡献差异.

3)能源安全指数和能源系统可持续性指数耦合关系尚好,70%的省份处于初步磨合阶段及以上,其中,38%的省份处于深度磨合阶段,48%的省份处于良性耦合共振阶段,能源安全能够得到能源系统可持续性的耦合支持;但多数地区能源安全和能源系统可持续性协调程度较弱,两者没有形成共鸣与合力.

根据上述结论,给出以下建议:

能源安全方面,将关注点集中于能源多样性,对外依赖性以及储能技术的研发. 建议以“能源替代”的方式逐渐减少化石能源的开发及使用,保证能源供应安全的同时,增加可再生能源开发与使用比例,进而丰富能源生产及消耗多样性;立足本区域挖潜,在稳步推进常规能源的基础上,加强清洁能源的勘察,逐步降低能源对外依存度;加大储能技术的投资,保证自身能源自给率.

能源系统可持续性方面,将关注点集中在可再生能源技术创新投资上,以及推动低碳清洁的能源供应体系构建. 建议借鉴“碳付费”原则,约束碳排放强度,增加脱碳技术的人均投资力度,从而减少碳排放的人均公摊;加快碳捕获、利用与封存技术(CCUS)的开发,加大电池研发力度等,做好煤炭清洁利用,进而优化能源结构.

能源调出区和调入区方面,加强能源调入区在接受能源调出区能源保障时对能源调出区的技术回报. 能源调出区整合现有资源,提高其能源利用效率,提高绿色能源的比重,增强能源系统的环境可持续性;能源调入区增强绿色技术投资,积极向能源调出区进行技术开放,立足本区域开发新能源,增强自身能源安全保障.