最早的中国与天下:先秦国际制度溯源

摘要:历史上,从“中国之天下”的缔造与瓦解,到“天下之中国”的转变与发展,国际制度一直扮演着重要的角色。追溯先秦国际制度理念和实践,最早的中国及其天下形成自广域王权国家崛起,先后以异族酋邦、内外服国家、诸侯国作为主要互动单元,以构建和维系安定、统一的社会秩序为最高目标,以东亚大陆的中原地区为关键布局,以祭祀、内外服、宗法分封、会盟、联姻、奉职贡等为实现手段,最终结果是秦横扫诸侯、统合中国与天下。这不仅对中国统一多民族国家形成与演进有着深远意义,也奠定了传统中国国际制度的逻辑主线与价值基础。

关键词:国际制度;历史研究;先秦时代;天下

中图分类号:K233文献标识码:A文章编号:2095-6916(2022)09-0094-04

国际制度是指国家间“明示或默示的原则、规范、规则和决策程序”[1],还包括持续的、相互关联的正式与非正式的行为模式等[2]。当代国际制度的研究兴起并流行于西方国际关系学界,缺少对非西方、前现代经验的关注。这一背景使得中国国际制度研究相对缺少历史观照和本土色彩。尽管古代中国与现代国家迥异,也没有明确的“国际制度”概念,但史籍中记载的先秦国家间交往的各类惯例、盟约等制度实践确实塑造了最早的中国及其天下。有鉴于此,本文通过追溯先秦国际制度的理念和实践,探究最早的中国及其天下的形成与兴衰,归纳其中的逻辑脉络、历史启示。

一、最早的中国及其天下的形成

先秦时期,“中国”是一个相对可变的概念,用于区分民族、文化归属,标识地理位置、政治身份,主要指“诸夏之域”。这一时期,中国经历了酋邦林立和广域王权国家崛起两个阶段,出现了国际制度理念与实践,中国及其天下初步形成。

古代文明一般发源于河流沿岸,随着人口繁衍聚集,对土地等资源的争夺升级为战争。人口增长—资源紧张—冲突升级的互动反复多次后,两种情况并行不悖。一是弱小酋邦不断被强大酋邦征服、驱逐、消灭,最终整合为更具规模和等级森严的政治实体,成为早期国家;二是酋邦间出现附属或结盟关系,通过纳贡、盟誓等制度维持持久和平。根据史籍传说,华夏文明的历史可以追溯至古代黄河流域的部落混战,炎黄部落整合后战胜蚩尤部落,并在中原主导了广泛的部落联盟。如《史记》记载,“轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从……置左右大监,监于万国。”[3]3这里的“诸侯”与“万国”不是现代国家,而是以领袖命名的早期国家政权,更接近人类学的“酋邦”概念。当代考古学实证研究也表明,存在于公元前3300到公元前2300年的良渚文化已经出现了神权与王权并存的早期国家政权[4]。约公元前2300年前出现的陶唐政权则呈现出“大邑小国”的格局,都邑内礼乐制度文化高度发达,但国土面积狭小,仅辐射临汾盆地之内[5]30。总体上,这一阶段早期国家间并不存在长期、稳定的制度化互动,它们大都在相对有限的地理空间独立发展并消亡,呈现“满天星斗”交相辉映的局面,可谓既无“天下”也无“中国”。

广域王权国家崛起则见证了最早的中国与天下相伴而生。酋邦林立阶段的末期,古黄河与长江流域开始频繁出现联盟形式的“国家群”[6]。这或许与自然灾害不无关联。“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天”描绘了新石器时代晚期的严重水患[7]11。应对这些问题显然需要流域内各早期国家间的集体行动。相传“陶唐”“有虞”和“夏后”政权相继获得联盟领导权,显著标志是领导国的制度与规范不断向其他酋邦传播外溢,在联盟内形成相对稳定的互动关系。如“(舜)望秩于山川,肆觐东后。协时月正日,同律度量衡。”[7]16“(禹)合诸侯于涂山,执玉帛者万国。”[8]842在统一天文历法、社会规范与度量衡等制度以外,少数酋邦联盟通过将从属、半从属关系制度化,初步形成了复合制国家结构。这种制度要求各邦尊同一首领为“共主”,汇聚成规模更庞大、权力更集中的广域王权国家。当代考古研究发现,约公元前1800年到公元前1500年的二里头文化晚期政权所辐射的地理空间远远大于以往各类酋邦。以二里头遗址为中心,其特征明显的青铜、陶制礼乐器与相关社会习俗向北见于燕山以北的夏家店文化,向西到达甘肃、青海一带,向南则涵盖浙江、四川等长江流域地区,直至岭南、越南北部地区,这甚至突破了传统的“九州”范围[5]130-148。由此,随着公元前1800年前后中原广域王权国家崛起,最早的中国及其天下展露雏形。

二、王权中国及其天下的兴起

广域王權国家崛起后,先秦中国进入所谓王权时代,即传统中国史学中的夏、商、周三代,对应约公元前1800年到公元前221年。其中,夏、商、西周政权时代,天下秩序逐步兴起。

夏、商、西周政权间既存在横向交往,也有纵向更替。所谓夏朝一般认为是夏后氏王权以地缘和血缘册封、节制其他酋邦,进而领导东亚大陆最大酋邦联盟的时期[9]。早期殷商政权是地处黄河与济水流域的“东夷”酋邦之一,受夏王册命“方伯”。约公元前1513年,商政权领导“东夷”联盟推翻夏王权,“殷”地成为“中国”。商王权以祭祀制度和内外服联盟为手段,商王作为“上帝”化身,统领各酋邦的祭祀活动和军事征伐。商王权时期分封子弟为诸侯已成制度,还有相当一部分无血缘关系的酋邦也被册封,形成由商王领导的内外服军事联盟。这些小国虽然自治,但对商王纳贡臣服,商王也对其有承认和保护义务。如早期周政权受北方游牧民族挤压后迁移至周原,至公元前1145年前后,周政权首领公亶父受商王武乙册命封地,“(武乙)命周公亶父,赐以岐邑。”[10]此后有商一代,周政权承担替商王拱卫王室、从王征伐诸侯、戍守西北边疆等义务,如“周人伐余吾之戎,克之。周王季命为殷牧师。”[11]又如“纣喜,命文王称西伯,赐之千里之地。”[12]总之,夏与商王作为中原酋邦联盟的领导者,已有裂土封国的完整制度实践,既册命亲族建立诸侯国,也册命异姓酋邦作为代理人,形成以王畿为中心的多层次、等级化军事、政治联盟,以追求天下共主地位。当然,对夏、商两代的文字记载和考古资料有限,有待进一步考察。

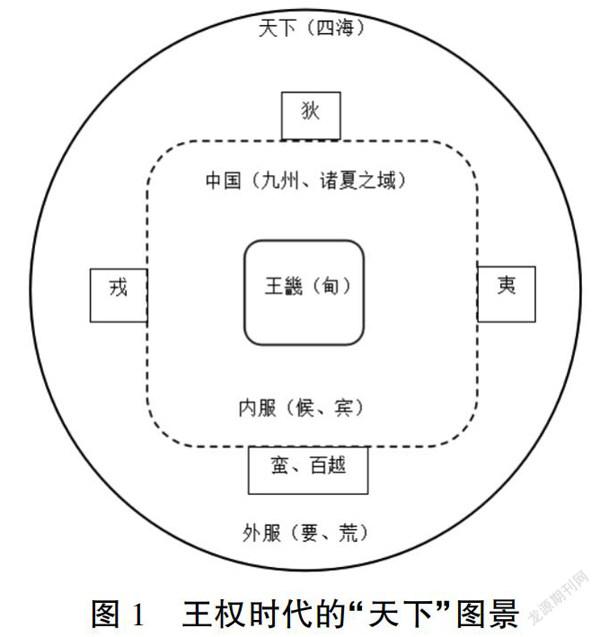

自西周起,相关文字记录较为详实。西周政权运用国际制度在天下范围内构建起稳定秩序,所谓“欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。”[13]西周统治者祛除了殷商时代狂热、神秘的宗教色彩,在继承祭祀盟誓与内外服等制度基础上,进一步发展出以血缘为纽带的宗法分封制和以政治依附为纽带的五服制两类基础性国际制度。西周的宗法分封以嫡庶之制为核心,同时将内外服制度①发展为所谓“五服制”。甸服是王畿所在,属于周王直接支配的地区。候服则以天子分封的诸侯国为主,这些诸侯国统治者除了周政权同姓亲族以外,还包括异姓股肱、土著政权甚至夏与商王朝时的贵族后裔。要服与荒服都指异族国家,前者指久居中原并与王权来往密切的国家,定期朝聘周王;后者指地域偏远,与中原王权来往较少的异国,甚至往往是侵略过华夏文明的游牧部落政权,只需承认周王室天下共主地位即可。宗法分封制与五服制将天下的各国划分,每一层次的国家都同时对上下层次的国家承担不同义务(参见图1)。

整体意义上的“天下”代表整个文明社会及其自然环境,内涵“中国”与“四夷”,是中国古代最为完整的政治图景。其中,“中国”作为“核心稳固而边界模糊”的制度共同体,可继续分为王畿和内服国家,并有选择地接纳外服国家。“礼”“义”既是共同体“内与外”“中心与边缘”的区分标准,也是共同体内部秩序的制度支撑。核心的稳定性取决于王权能否持续维持制度供给的权威,边界的模糊性在于“礼”“义”的排他性较低,正所谓“四海之内皆兄弟”[14]114。处于外部的“夷狄”可以通过践行“礼”“义”成为“外服”,进而升级为内服融入“中国”,华夏诸国也会因脱离制度约束成为“夷狄”[15]。此外,西周时期的定会盟通常由周王召集并主持,各诸侯奉王召前往都邑,并在会盟仪式上按等级排位、盟誓、祭祀、飨燕,明确国家间的尊卑亲疏,维持统治秩序。相传自周武王孟津之誓后,成王有岐阳之蒐,康王有丰宫之朝,穆王有涂山之会[8]607。总之,以宗法分封制度和五服制度为基本,以会盟为辅助,西周统治者逐步构建了想象中的天下秩序。

三、王权中国及其天下的衰败

从公元前约770年开始的东周时期是王权中国与天下秩序逐步衰败的阶段。这一时期华夏诸国以及周边政权间的权力斗争加剧,周王对国际制度的主导权持续削弱,由诸侯主导的国际制度变迁不断加剧。

东周天下秩序瓦解的第一方面是春秋时期的国际制度渐进式变迁,体现在一些诸侯国通过名義上维护、实质上破坏天下秩序来追求霸主地位。《史记》记载:“平王立,东迁于雒邑,辟戎寇。平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。”[3]149这反映出周室东迁后,部分诸侯开始塑造秩序变革。一些西方国际政治学者认为这种国际体系与近代欧洲形成“均势”的民族国家体系极为相似,其依据是东周“主权国家”之间能“互相进行军事威胁”[16]。这一观点只能说是部分成立,但无疑仍属于西方式理解,忽视了时代、地域特征。至少至春秋时期,王权主导的旧国际制度仍存在效力,并频繁被各诸侯国所利用。如春秋时诸侯僭越旧制,强国擅自召集会盟,但仍要逼迫周王及其他诸侯国承认其“方伯”地位[17]。郑庄公讨伐并射伤周桓王,战后又“使祭足劳王,且问左右”[18]。齐、晋擅自盟会宣称“尊王攘夷”也是利用了国际制度合法性,名义上维护、实质上破坏“天下共主”的旧秩序。同样,秦、楚从小国和边缘国家成长为霸主之前,都需要先利用周王册封位列诸侯。在这种以制度变迁推动秩序变革的过程中,霸主名义上维护王权天下共主,实际上是新诸侯国联盟的仲裁者、主导者,在异族入侵、各国内部政治、经济危机乃至重大灾害中代替周王室领导集体行动,提供了必要的治理和救济[19]。如齐桓公葵丘之盟的条款之一“无遏粜”,即禁止在国际贸易中囤积物资、哄抬物价[20],又如公元前747年前后(秦襄公三十年)各国会盟澶渊推动的一项重要议程是“更宋之所丧”,即晋、齐、郑等大国在内的十二诸侯国集资帮助宋国应对火灾后的危机[21]。

东周天下秩序瓦解的另一方面,是战国时期国际制度激进式变迁,最终被秦国内化为国内秩序,构建了大一统的帝制中国。春秋末期,国家间战略互信逐步下降。到战国时期,王权加速衰落,小宗取代大宗、“蛮夷”统领“华夏”,诸侯国数量骤减。各国为在兼并或反兼并战争中获胜,纷纷在本国内“变法”以富国强兵,通过郡县制、官僚制、爵秩等级、编户齐民等制度措施加强国家集权。虽然天下图景作为精神内核与理念基础依然存在,但作为秩序支撑的宗法分封制和五服制在天下各个层次失效。频繁而残酷的兼并战争使得诸国之间缺少基本的战略互信,“会而不盟”、背约的现象增多,秦国以“连横”破解“合纵”的战略得以成功[22]。

在这一背景下,规模可观的士人阶层兴起,他们作为旧贵族或贵族门生逐步脱离地缘与亲缘桎梏,游离于社会等级之外,获得相对独立、自由的人格,扮演了东周国际体系内具有较高流动性的学者、官僚、外交人员、战略家的角色[23]。士人在理论维度“百家争鸣”,在实践维度则引领、推动了上古中国最为重要的一次秩序整合。一部分士人主张各国恪守旧制度,即通过隆“礼”尚“义”来恢复“天下”秩序;另一部分士人则在承认王权衰落基础上,倡导各国顺应国际体系新的时代特征,进一步富国强兵、发动兼并战争构建新秩序。

所谓“王道”模式可被视为是王权时代国际制度战略的理想模式。这意味着“天下”之内由王权国家主导国际制度,其他互动单元基于对国际制度合法性的认同自愿参与,进而最大限度地降低制度的排他性。如孔子认为,“天下有道,则礼乐征伐自天子出。”[14]163同时,绝不能将“王道”简单地理解为以德服人的怀柔,被排除在“中国”这一和平联盟之外的蛮夷往往被视为外来“侵略者”而丧失战争合法性,可能被群起而诛。“王道”成功的标志是上至天子,下至国君、百姓、万民都主动依照“礼”“义”互相承担义务,共同维系“天下”秩序。

所谓“霸道”模式以春秋时期郑、齐、晋等国为代表。在旧王权衰败、“天下”秩序瓦解的趋势下,原本受王权节制的强国开始主导国际制度,它们以获得或维持“方伯”地位为主要目标,借遵循“礼”“义”之名主导会盟,正所谓“挟王室之义,以讨伐为会盟主。”[3]509作为名义上的“方伯”,仍需要在盟国集团内构建一种相对稳定的局部秩序,既应对外部威胁,又要作为盟国的仲裁者与保护者提供救济。

所谓“强道”模式以战国时的秦国为代表,意味着体系内强国采取有选择的单边或诸边主义手段不断消解旧秩序。当国际互动已基本脫离西周的宗法分封制与五服制时,秦国抛弃维系旧秩序的“礼”“义”,一方面不断兼并他国,扩展国内秩序;另一方面采取离间、胁迫等手段破坏敌国联盟,或与其他大国建立暂时和平联盟。当然,不能将“强道”片面理解为单纯的兼并战争,而是顺应、利用国际制度变迁的历史趋势,放弃在天下兴复“礼”“义”,将外部秩序内化,形成新的秩序,所谓“兼并易能也,唯坚凝之难焉。”

四、结语

自广域王权国家崛起到秦建立帝制中国,先秦国际制度理念与实践经历了千年探索。国际制度变迁既可以支撑西周天下秩序的兴起,也可以塑造东周天下秩序的衰败。历史地看,“王道”“霸道”“强道”三种国际制度战略模式间既有理念上的共性与差异,也有实践上的交替演进、互相支撑,并没有优劣之分。如果说“王道”更强调以恢复西周时期的天下秩序为目标,关注制度的合法性,那么“霸道”与“强道”则更倾向于在天下失序时重塑局部秩序,关注制度的有效性。以“王道”为理想正统,以“霸道”“强道”为现实变通,三者殊途同归,最终结果是秦横扫诸侯、统合“天下”。至此,新的帝制中国几乎涵盖了先秦的“天下”,后世学者因而称之为“天下国家”。这种从“酋邦林立”到“封邦建国”,再到“大一统”的转变不仅对中国统一多民族国家形成与演进有着深远意义,也奠定了整个传统中国与天下关系的逻辑主线与价值基础。

注释:

①内外服制度是商王朝的一项重要政治制度。内服是商人本族的活动区域,即商王直接统治的王畿地区,外服是商族以外的附属国,即由邦伯管辖的地区,商王通过两种不同的管理制度来处理本族和臣服的外族的事务。由此,商王控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系。

参考文献:

[1]STEPHEN KRASNER.Structural Causes and Regime Consequences:Regimes As Intervening Variables[J].International Organization,1982(36).

[2]ROBERT O.KEOHANE.Power and Governance in a Partially Globalized World[M].London:Routledge,2002:68-93.

[3]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[4]戴向明.中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成[J].考古学报,2020(3).

[5]许宏.何以中国:公元前2000年的中原图景[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

[6]中国社会科学院考古研究所夏商周考古研究室.三代考古:3[M].北京:科学出版社,2009:81.

[7]先秦诸子.尚书[M].曾运乾,注.上海:上海古籍出版社,2015.

[8]左丘明.春秋左传集解:下[M].南京:凤凰出版社,2010.

[9]冯天瑜.“封建”考论[M].2版.武汉:武汉大学出版社,2007:13-19.

[10]倪德卫.《竹书纪年》解谜[M].魏可钦,解芳,译.上海:上海古籍出版社,2015:160.

[11]春秋时期晋国史官,战国时期魏国史官.古本竹书纪年辑校订补[M].范祥雍,订补.上海:上海古籍出版社,2011:26.

[12]吕不韦及其门客.吕氏春秋新校释:上[M].陈奇猷,释.上海:上海古籍出版社,2002:484.

[13]王国维.王国维手定观堂集林[M].杭州:浙江教育出版社,2014:249.

[14]孔子弟子及再传弟子.论语[M].朱熹,集注.上海:上海古籍出版社,2007.

[15]费正清.中国的世界秩序:传统中国的对外关系[M].北京:中国社会科学出版社,2010:18-26.

[16]许田波.战争与国家形成:春秋战国与近代早期欧洲之比较[M].徐进,译.上海:上海人民出版社,2018:5.

[17]徐杰令.春秋会盟礼考[J].求是学刊,2004(2).

[18]左丘明.春秋左传集解:上[M].南京:凤凰出版社,2010:34.

[19]钱穆.中国文化史导论[M].修订本.北京:商务印书馆,1994:35.

[20]吕思勉.大同释义:中国社会变迁史[M].上海:上海交通大学出版社,2018:89.

[21]公羊高.春秋公羊传译注[M].王维堤.唐书文,译注.上海:上海古籍出版社,2016:445.

[22]杨宽.战国史[M].上海:上海人民出版社,2019:368-393.

[23]刘泽华.先秦士人与社会[M].天津:天津人民出版社,2004:1.

作者简介:王骁(1990—),男,汉族,山东济南人,同济大学博士研究生,研究方向为国际制度理论。

(责任编辑:朱希良)