秦皇岛环长城旅游公路乡村旅游带构建研究*

张亚卿,刘艳芳,闫 文,张春梅

(河北科技师范学院 a.工商管理学院,b.财经学院 河北 秦皇岛 066004)

乡村旅游是乡村振兴战略实施的重要途径,乡村成为承接旅游产业、全域延展的重要空间。秦皇岛环长城旅游公路位于海港区北部片区,生态环境优良、文化底蕴深厚、长城遗址遗迹众多、农林资源丰富,具备发展乡村旅游的良好基础。近年来,兼具个性化与自由化、选择性与灵活性的自驾游、包车游、拼车游等产品渐受热捧。自驾游也催生了很多新的旅游产品,以公路奇观和周边美景而闻名的“公路旅游”逐渐兴起。公路串联起沿途的特色景观与风土人情,异域文化和不同的生活方式受到更多游客青睐,探秘公路沿线一些小众、原生态的目的地成为自驾游的首选。国内外出现了众多自驾游热门线路,国外如美国加州1号公路、德国浪漫之路、挪威大西洋之路、澳大利亚大洋路等,国内如318国道川藏线、独库公路自驾线和海南环岛自驾线等。此外,还涌现出吸引自驾游客、骑行爱好者前来打卡的网红公路,河南郭亮村挂壁公路、河北张北草原天路、宁夏中卫66号公路、广西跨海公路等。青海扎碾公路、新疆S101公路、江苏溧阳1号公路、山东日照5号公路、秦皇岛环长城旅游公路等成为生态富民路、产业发展带动路、乡村旅游精品展示路。已建成的环长城旅游公路带动沿线休闲农业与乡村旅游的开发热潮,关键在于各类资源之间如何产生联动、各旅游相关企业如何依附旅游公路实现良性互动、所在地区如何构建产业生态,以旅游发展推动乡村振兴。

本文主要研究如何促进环长城旅游公路与沿线地区乡村旅游的融合发展,通过整合资源、挖掘特色、丰富体验、塑造品牌,构建区域乡村旅游产业链,打造特色鲜明的环长城旅游公路乡村旅游带。

一、秦皇岛环长城旅游公路简介

2017年河北省第二届旅发大会在秦皇岛召开,环长城旅游公路是大会重点观摩项目之一,全长176.6km,包括环长城旅游公路环线路段、车房旅游公路路段和祖山连接线公路路段。环长城旅游公路途经海港区6个镇、40余个村庄,连接20多个旅游景区景点,成为连接秦皇岛海港区和北部山区的通道,形成旅游景观环线[1]。道路两侧实施绿化景观建设,景观林与地方特色经济林栽植相结合,公路沿线村镇共栽植各类树木20余万株,营造“绿道葱茏、花海满目”的景观效果。海港区政府积极引导农民改变种植结构,林带外围乔、灌、草景观带与大田农作物种植结合,形成层次丰富的特色景观。

为了更好地展示沿线村镇资源特色,加快旅游景区开发,在既有车房连接线、长城旅游公路的基础上,海港区修建车房沿线2 000m和长城旅游公路沿线鸭水河至石河段、沙河寨段,庄河至张庄段、西关段共计3 100m的自行车专用道。环长城旅游公路构建起全域空间发展走廊和支撑框架,将丰富的沿长城自然、人文旅游资源优势转变为旅游产业优势,以旅游为切入点带动乡村产业发展,是搞活经济发展的旅游路、生态路、富民路。

二、环长城旅游公路沿线乡村特色资源

根据秦皇岛的城市定位和旅游发展目标,综合考量环长城旅游公路沿线资源禀赋,可助力乡村旅游发展的特色资源主要有以下几类。

(一)景区资源

海港区北部片区,呈倒U型的环长城旅游公路串联起多个景区景点,滨海旅游与山区旅游融合创新发展。全长41km的铁路、150km的山海旅游景观走廊,观光小火车以及专班客车共同串联各个景区景点及游客集散地。沿线有柳江国家地质公园、圆明山、首秦赛车谷、祖山、老君顶、傍水崖等景区,还有板厂峪、董家口、九门口等长城景区。位于祖山连接线上的北纬40°田园综合体、下平山康养公园,以及各种类型景区景点开发完善,每年吸引众多游客前去参观游览。近年来,环长城旅游公路两侧1km范围内依托特色果树发展起来的采摘园近20个,主要集中分布在环长城旅游公路的入口处或景区周边,但种植方式多以传统种植为主,有待系统规划和提升[2]。

(二)特色产业

秦皇岛北部山地丘陵居多,土壤适宜,是传统林果优势产区;冬季日照充足,十分适合发展日光温室,是日光温室优势区。京东板栗、樱桃、油料作物、食用菌、杂粮杂豆等种植及生产初具规模,且均有集中种植典型村,经济效益良好。大樱桃在海港区全域均有种植,且面积逐年增加;苹果种植主要集中分布在驻操营镇和石门寨镇;板栗种植主要集中分布在驻操营镇;桃以白桃、蟠桃、油桃等品种为主,主要在北港镇和石门寨镇集中种植;食用菌以夏都菌业股份有限公司为龙头,集中在石门寨镇打造产业基地;高效日光温室主要集中在海阳镇和石门寨镇。特色产业优势突出,兼具生产、观赏、采摘等多功能,且融合自身独特的自然生态、人文历史资源,大部分已经建立采摘园或生态观光园,可发展特色采摘经济。

(三)长城遗址遗迹

长城河北段是长城国家文化公园重点建设区。秦皇岛市域范围内古长城遗址遗迹资源丰富,保存完好,正在规划建设国家长城文化公园。环长城旅游公路沿线的著名长城旅游景区有历史悠久的水上九门口长城,有气势磅礴的董家口长城,还有著名的板厂峪倒挂长城等。此外,还有很多像拿子峪、猩猩峪、箭杆岭等未经修葺的长城,非常受自助游爱好者的青睐。依托环长城旅游公路,海港区政府深入挖掘“长城精神”文化内涵,展示非物质文化遗产项目,展现长城文化生态,积极推进海港区长城文化公园试点建设。

(四)康养资源

当前,秦皇岛着力推进旅游转型升级,以打造山海康养旅游度假区为目标,重点向北部山区拓展旅游业,打造独具特色的康养旅游线路。北部山区青山绿水环抱,生态环境优良,本土特色文化底蕴深厚,适合开发森林氧吧、温泉养生、山水康养等,而且还可实现鲜活果蔬农产品周年供应。目前已经建成多个康养基地和康养度假村:下平山康养公园植物繁茂,负氧离子含量高,适合休闲康养;天女小镇是以“山地康养,四季体验”为主题的康养度假小镇;温泉堡利用丰富的温泉资源开发温泉度假村;还有推动北部新城建设的圆明山康养旅游文化度假小镇等。

三、环长城旅游公路乡村旅游带发展模式

按照“以路串点、以点带面、城乡融合”的思路,打造三季赏花、三季有果的环长城旅游公路乡村旅游带,形成融合型的产业新体系。

(一)景区发展带动型

优先考虑市场基础好、交通便利、靠近成熟景区或政府规划的重要旅游区域内的乡村发展乡村旅游。当代旅游者追求高质量的度假和深度旅游体验,而景区只能满足游客在相对封闭空间的观赏游玩,景区周边乡村通过提供食宿接待、销售旅游购物品和土特产品、丰富游客经历,极易发展成为乡村旅游体验地。传统型的旅游景区也需要寻求创新突破发展瓶颈,依托景村联建模式,打造综合性的乡村旅游接待目的地。景区通过联动周边村庄实现融合发展,如北戴河与共建村的联合发展,董家口村、板厂峪村等都是依托景区发展乡村旅游的成功典范,又如北未庄村、麻念庄村、蟠桃峪村则尝试通过乡村旅游带动村庄发展。祖山、柳江国家地质公园、圆明山等周边的村庄可考虑依托特色资源积极融入景区发展,作为景区旅游产品的补充。景区发展带动型乡村应有一定的服务规范和标准,能够与成熟景区相配套,但不能抹杀个性化,实现景村打包宣传、优势互补、客源共享、共同发展的格局[3]。

(二)特色产业融合型

产业基础比较好,有景观价值和产品价值,具有农旅融合可能性的产业,可以发展农旅合一的农业产业园、特色农业小镇、田园度假区和田园综合体[4]。农旅融合可以以具有特色产业文化的乡村作为核心村,保护和展示传统农耕文化,推动现代农业发展。近年来,海港区持续推进“一带一路一体一中心六园”建设,其中“一路”是指环长城旅游公路两侧1km范围内特色采摘经济,“六园”是指板栗、大樱桃等六个特色种植园,以特色种植业为主题大力发展特色产业经济,扩大“秦字号”农产品的知名度和影响力。从合作模式上来看,农旅深度融合需要前台与后台合作,后台向前台延伸,旅游的前台展示功能,向游客展示产业科技、农耕文化、传统民俗、民族聚落、非遗传承等,挖掘产业的旅游观光、休闲度假、科普教育功能;产业链条的后台作为支撑,进行农业生产示范、农业技术研发、农产品加工与流通等。驻操营镇大道岭村是全国“一村一品”示范村(板栗加工品),大道岭村联合龙泉庄村,辐射周边的板栗种植村,规划特色小镇或田园综合体,谋划以板栗为主题的乡村旅游,打造驻操营镇的板栗产业集群。石门寨镇蟠桃峪村盛产蟠桃,利用资源优势发展乡村旅游业,蟠桃峪村联动上花野、下花野等周边村,开发田园游乐场、家庭农场或农业主题公园,谋划以桃为主题的乡村旅游,打造桃产业聚集区。特色产业融合型乡村应综合考虑交通区位、特色产业、旅游资源、村民意愿等条件,在环长城旅游公路沿线打造一批特色产业村镇,通过农旅融合凝聚特色产业核心竞争力。

(三)长城文化提升型

自然村落与长城相伴而生,作为线性遗址的长城早已与周围的自然地理环境、村落、民居、风俗民情融为不可分割的整体。自然景观良好、传统建筑古朴、长城文化突出、乡土氛围浓厚的乡村适合进行度假改造,通过村落、建筑和非遗讲述历史、文化,打造独具特色的长城文化旅游区。在旅游开发中乡村要注重凝练自身特色、培育品牌形象,如板厂峪村的红色文化,董家口村的烤全羊宴等。长城文化提升型乡村应把旅游新形态与村落原始风貌相结合,兼顾旅游产品的多元化、个性化、创新化,发展主题民宿、乡村客栈、乡村博物馆、非遗体验工坊、书吧咖啡厅等业态,打造体验型乡村;应把遗产保护和文化传承相结合,以长城村落为载体开展主题研学,并吸引游客成为长城文化保护和宣传的志愿者。

(四)康养资源辐射型

2020年6月,戴德梁行发布的《中国康养旅游的发展与趋势》显示,康养产业正以更广泛的概念吸纳新客群,与多种业态融合,以多种形式与载体呈现,带动康养旅游受众、方式、元素、产品组合及市场主体等快速迭代[5]。生态环境优越,具有农田、河流、森林、山地等自然资源的乡村,可以适当引入康养、休闲和游乐设施,开展种植PK、乡村选美、美食制作等乡村趣味活动,通过户外运动公园、开心农场、休闲农园等创意性开发打造多元化康养乡居空间。康养资源辐射型乡村需纳入政府统一规划范畴,进一步完善提升天女小镇、温泉小镇、下平山康养公园的旅游功能,加快推进圆明山康养旅游文化度假小镇、秦皇山谷温泉度假区等项目建设,利用周边资源优势,打造以康养+文旅、康养+体育、康养+农业休闲等为特色的康养旅游产品,建设北部康养产业基地。

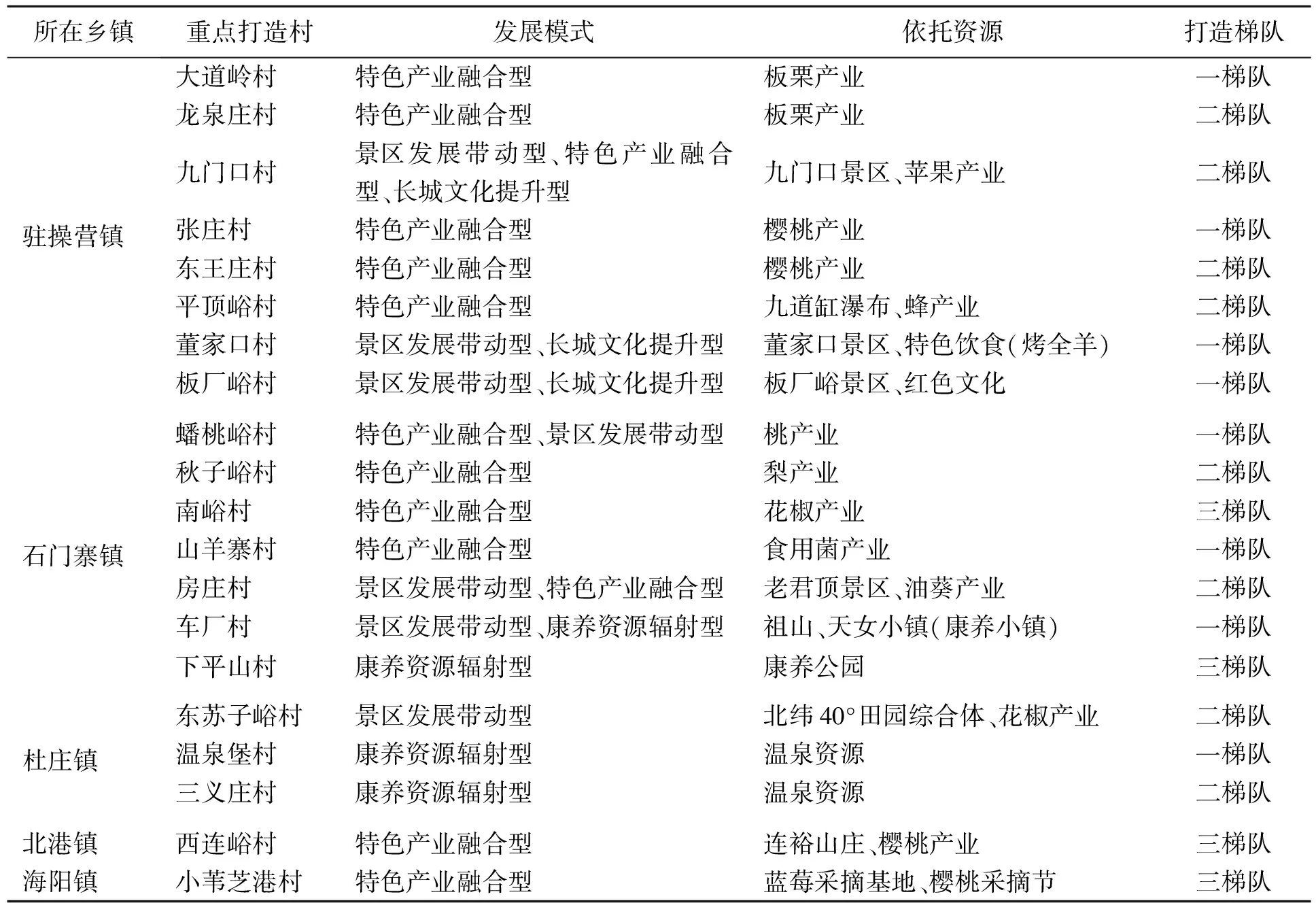

根据上述四种模式的发展条件和不同乡村的资源优势,各乡村可选择一种模式,或以某种模式为主融合其他模式的综合模式发展乡村旅游。按照发展的先后次序,筛选出适合打造的重点村及梯队,共同培育最美旅游致富路,具体内容见表1。

表1 环长城旅游公路乡村旅游发展重点打造村

四、环长城旅游公路乡村旅游带生态廊道建设

环长城旅游公路沿线生态环境优良、旅游资源丰富、特色产业多样、交通区位优越,有利于整合资源优势,建设环长城旅游公路复合型生态廊道。通过廊道效应打造一种立体结构和网格态势,赋予原有产业新的附加功能和更强的竞争力,把环长城旅游公路打造成主题鲜明、特色突出的融合发展之路。生态廊道建设以上述四种发展模式为主,科学布局廊道节点,丰富廊道建设内容,合理规划旅游线路,增强乡村旅游联系,实现“快进”与“慢游”无缝衔接,共同打造环长城旅游公路沿线乡村旅游目的地,构建乡村旅游产业带。

(一)旅游标识系统

面向旅行团、自驾游客、骑行爱好者和背包客,构建基础设施完善、服务功能齐全的自由游赏导览体系。在环长城旅游公路沿途设立交通标识、自由行指示牌,可适当增加自行车骑行、行人慢行道。公路沿途布置休闲驿站、旅游厕所、旅游咨询等旅游服务设施,在重点旅游景区、核心村、示范村设计特色产业推广、风物特产推介、出行小贴士等旅游标识牌。

(二)特色产业示范村

特色产业示范村建设要综合考虑产业融合型和景区发展带动型这两种模式。特色产业示范村是特色产业的展示窗口和发展平台,如板栗村、食用菌村、樱桃村等,集种植、加工、示范、科普、休闲等为一体,配置吃住行游购娱单体要素,满足游客对乡村和产业的旅游需求。在示范村设置特色物产标志造型,如樱桃果的造型,樱桃形状的休闲座椅、垃圾桶等,设计特色产业的网红打卡点吸引游客,在旅游过程中探究产业发展。以示范村为产业增长点,辐射和带动周边乡村产业发展,集聚产业优势,打造特色产业示范带。

(三)主题休闲驿站

休闲驿站设置要综合考虑长城文化提升型和康养资源辐射型这两种模式。休闲驿站凭借自然生态优势,整合长城文化、地质文化、康养文化、乡土文化等,营造康养、文化、休闲大环境。依托大型康养项目推进,结合美丽乡村、特色村镇建设,在休闲驿站适当布置休闲农业示范点、休闲农庄、采摘园等各类园区,突出文化优势,打造康体养生、科普教育、休闲度假等多个主题。

五、构建环长城旅游公路乡村旅游带的建议

目前,环长城旅游公路沿线乡村旅游发展以农家乐、采摘园和景区经营为主,经营和发展理念较为传统,多处于“点”状发展,相互之间缺少关联。乡村旅游产品层次较低,农家乐和采摘园多存在产品单一、服务雷同、观念陈旧等问题,缺乏深度体验,老牌景区亟需转型升级,突破创新,未充分发挥环长城旅游公路的乡村旅游优势。立足资源禀赋,打造特色鲜明的新型乡村旅游产业,形成环长城旅游公路乡村旅游带的线性总体印象。

(一)打造线性旅游形象

将长城这一线性文化遗产转化为旅游目的地,从重点保护单个遗产转向同时重视群体遗产保护,加强对沿线优秀传统文化元素的挖掘、理解、包装和活化,打造海港区长城文化公园的超级IP[6]。由政府牵头、企业主导、村民参与,搭建资源整合平台,以“快旅慢游深体验”为核心理念,串联本地的特色旅游单品,充分展现温泉、地质、长城、乡村、农业、生态等资源优势,共同打响“最美长城旅游公路”品牌。结合互联网营销平台,策划主题标志,举办特色节事活动,借助主流媒体专题宣传,开展全方位的营销宣传。环长城旅游公路乡村旅游带既要塑造整体IP,还要凸显地方特色。紧密围绕乡村振兴战略,以“最美长城旅游公路”为统领,环长城旅游公路乡村旅游带统筹考虑差异化产业形态布局,发挥乡村的多功能性,打造出多样化、复合型、主题鲜明的系列旅游产品,推进乡村旅游业差异化、深层化发展[7]。

(二)构建乡村旅游产业链

乡村旅游正在与现代农业、美丽乡村、特色小镇、文化创意和休闲度假等融为一体,积极探索推进农村经济社会全面发展的新模式、新业态、新路径。通过乡村旅游发挥资源优势,提升价值空间,促进特色产业发展,需要产业化的推进。以旅游为切入点,乡村地区构建旅游产业链,推动三产融合发展,转变农业发展方式。特色产业核心村辐射周边乡村,共同打造集种植加工、科普教育、休闲观光、旅游节庆、文化创意为一体的乡村旅游产业链,以核心村的旅游发展带动地区产业的可持续发展。如驻操营镇以板栗为主题的旅游产业链、杜庄镇以温泉为主题的旅游产业链、全域以长城为主题的旅游产业链等,强化旅游综合功能,形成一批特色鲜明、精品品质的休闲农业聚集区,构建地区性的产业生态链。

(三)挖掘地方特色文化

秦皇岛环长城旅游公路沿线文化底蕴深厚,类型丰富多样,长城文化、地质文化、农耕文化、民俗文化、产业文化等极具地方特色。目前,只有长城文化发展繁荣,其他的文化挖掘还不深入,没有形成相应的产品和服务,有待进一步挖掘。可以某种文化为主题,融合其他文化进行综合挖掘,比如在驻操营镇重点打造板栗文化、长城戍边文化。要提炼一种让村民认同、让游客能感知的文化符号[8],如将种植者、加工企业和加工品都设计成板栗产业文化符号;地方文化与乡村发展高度融合,再现传统民俗,让游客体验到原汁原味的民俗活动,并能真正融入到村民的生产生活中;利用节庆庆典开展多样化的营销活动,比如栗花节、丰收节,提升地区特色产业知名度。通过挖掘特色文化打造旅游产品和服务,提升旅游产品的层次,形成“一村一品、一乡一格”的特色格局[9]。

(四)提升游客体验质量

传统的走马观花远不能满足游客的旅游需求,要向深度体验游转变,增强游客参与性,丰富旅游购物品,延长游客逗留时间,提升游客体验质量。可开展主题农事体验活动,如果树认领,自主参与大樱桃的种植、管理、赏花、采摘、品尝等活动,还可免费获赠定量樱桃[10]。可设计主题研学、社会实践活动、科技创新等科普与体验活动,如了解樱桃的生长环境和习性、参观加工过程、品尝和购买鲜品、干品、精深加工产品,设计综合性旅游产品。可设置非遗文化创意体验营系列活动,如德庆堂沙土画、周氏剪纸、高氏纸刻画等手工艺品的展示展演与互动体验,海阳白腐乳、陈氏花生米等的品尝与制作技巧。也可围绕主题研发系列衍生品,如长城主题、地质主题、特色产业主题等,打造本土特色伴手礼,以樱桃产业为例,如樱桃果的初加工和深加工产品,樱桃果、樱桃叶等造型的饰品饰物、生活日用品等,凸显樱桃的主题形象,助力特色产业品牌推广。还可开发旅游节事活动,如创办瓜果节、蔬菜节、丰收节等,设置美食比拼、采摘比赛、乡村走秀等创新活动形式[11],可有效整合杜庄镇和海阳镇的樱桃采摘节等相关节庆,打造环长城旅游公路的樱桃系列节事活动。

六、环长城旅游公路乡村旅游带构建的保障性措施

在乡村旅游发展的过程中,政府、企业和农民等各利益主体之间形成了一定的合作和博弈关系,只有多方通力合作才能实现共赢[12]。

(一)政府

乡村旅游发展离不开国家政策支持与当地政府引导。在河北省和秦皇岛市政府政策的扶持下,海港区出台了一系列具体政策,但是还需强化其主导作用。第一,利用互联网资源进行营销,积极引导“最美长城旅游公路”品牌的构建和宣传,设计新概念、新亮点,引爆旅游消费。第二,统筹规划,避免重复开发、同质开发,制定行业标准,约束企业行为,与企业合力挖掘资源优势。第三,建好利益链惠及农民,增强乡村吸引力,促进农民回流乡村,建立多元、灵活的人才培训体系,引导农民参与其中。

(二)企业

企业是市场的主体,乡村旅游发展还要依靠企业的投资和建设。具有雄厚资金和实力的旅游企业参与其中,能够解决乡村旅游目的地建设的资金瓶颈问题,完善基础设施建设,为农民提供多种途径的就业机会。第一,企业利用网站、微博和抖音等渠道,宣传推广企业及产品品牌,带动土特产品销售。第二,企业在追求经济效益的同时,还要注重保护和传承地方文化。第三,旅游企业之间要在法制化的环境下进行公平的市场竞争,企业与政府结成伙伴关系,促进乡村旅游目的地的可持续发展[13]。

(三)农民

作为乡村旅游的重要参与者,农民也应该发挥其主体作用。第一,积极参加培训,努力提升基本素质和职业技能,创造参与乡村旅游发展的机会。第二,发挥主动性与创造性,依靠就业平台积极参与创新创业。第三,正确处理与旅游企业的关系,共同促进乡村旅游产业的可持续发展。

结 语

在乡村振兴战略背景下,乡村成为承接旅游产业、全域延展的重要空间。环长城旅游公路乡村旅游带立足沿线资源禀赋和产业基础,探索乡村旅游发展的多样形式,通过乡村旅游发展促进产业升级和业态拓展,带动乡村地区的“文化复兴”与“产业再塑”,实现以乡村地域文化满足游客需求,以旅游发展助推乡村振兴。