美之深邃:美学研究中被忽略的重要问题

张 法

美学研究中有一个问题一直存在着,又被放在其他问题之中,以致其本质性和重要性被忽略了,这就是美之深邃。将美的深邃专门提出,不但会使美学上一直存在的一些问题得到新解,而且使对美的基本结构的探讨有新的深入。美的深邃,是人在日常审美中,在感到个人之美的独特趣味、时代之美的历史意味、文化之美的专门品味的同时,还感受到的比这些趣味、意味、品味更多的东西。

以前的理论主要是在审美对象和文艺作品的层次谈美的深邃,比如在各种文学和艺术理论中,文艺作品分为媒介层、形象层、主题层、意蕴层,美的深邃即在意蕴层中,是意蕴层中言不尽意的东西。它近似于康德的美之中存在的不确定概念里面的东西,约同于司空图讲的“景外之景”“象外之象”“韵外之致”。但美的深邃又不仅如此,它包含着比这更多更深的东西。理解美所关联的宇宙整体以及这一整体在有限时空中的体现,并且关联到只能存在于有限时空中的人对宇宙整体的无限性的关系,方可进入到美的深邃之中。

一、人类的四种美与美之深邃

如果说,美可以大致分为个人之美、时代之美、文化之美、宇宙之美,那么,美的深邃时在其中,又时在其外,时而体现为“只在此山中,云深不知处”(贾岛《寻隐者不遇》),时而被感受为“此中有真意,欲辨已忘言”(陶潜《饮酒》其五)。这四种美与美之深邃的关联各有不同,且先看它们的特点,以更好地进入美之深邃之中。

先看时代之美。这是人生在世时常感受到的美,是人在所处时代建立起来的一整套美的体系。如果人的一生处在不断变化的时代中,其美感也会随之变化。任何时代都会对与自己时代相关的方面进行重组,建立符合时代的政治制度、知识体系、信仰体系以及与之相应的审美体系,形成时代之美。如果人一生主要在这样的时代之美中生活和审美,引起美感与获得美感,就意味着他基本上沉浮于时代美感之中。这种时代美感,中国美学家袁宏道在《与徐汉明》中将之称为“谐世”,认为谐世者是古代社会中那些跟着时代主流走并以此获取自己利益的人,这些谐世者“立定脚跟,讲道德仁义者是也。学问亦切近人情,但粘带处多,不能迥脱蹊径之外,所以用世有余,超乘不足”〔1〕。西方的理论家称之为kitsch(媚世)。布来赫(Hermann Broch,1885—1951)、阿多诺 (Theodor Adorno,1903—1969)、格林伯格(Clement Greenberg,1909—1994)等理论家对媚世有着非常尖锐的批判,认为媚世是发达资本主义社会中认同现实的大众文化的美学特征。媚世是人们从富裕消费社会的日常生活审美化和政治生活审美化涌现的审美场景去获得美感:他们快乐地欣赏画着蒙娜丽莎的烟灰缸,发着荧光的圣母玛利亚雕像,看着美丽的自然风光明信片,听着大小商场里播放的古典音乐;每逢节日,在手机信息里来来往往,发出、转发再转发由专业写手写出的温馨的祝福语……然而,人这样跟着时代主流、跟着大众趣味走而获得的美感,在中国学人看来是由“粘带处”而来的美感,在西方学人看来是由kitsch(媚世)而来的美感,对于这些人自己来讲是愉快的。总之,时代美感基本上是以时代之感为感、以时代之美为美,顺从时代美育的规训,而自己的经历际遇又正好适合这一规训,从而与时相谐,其乐融融。

次讲个人之美。人作为具体的个人,不仅在于有与他人共同的一面,如人人皆欲成尧舜,人人欲有好工作高收入,人人希望有美好家庭,父母慈爱、夫妇和好、儿女孝顺,人人都想有智慧、见多识广,尝过美食,赏过美景,生活舒畅,如此等等,更在于有作为独特的个人与其他人不同的一面:具有个人性的家庭出身、经历遭遇,只有因个人性才出现的关系远远近近的朋友,个人(主动或被动)选择的工作单位,由个人的独特气质和生活经历而来的兴趣爱好和生活习惯,个人进入社会后独特的成败,只对个人有特殊意义的欢乐场景和独特感知,如石涛说的“我之为我,自有我在”〔2〕,只有个人才会感受到的一些特别的眼神和身姿,如此等等,都是只因他这一个人才会产生出来的独特感知,这种个人感知中的美感就是个人性的,与他人的美感不同,乃至与大众、公共的美感也不同,甚至他人、大众、公共都不认为美的,但对某个人来讲确为美感,乃至于是最大、最高、最美的美感,如殷浩说的“我与我周旋,宁作我”〔3〕。美学最大的特点就是美的自由性,就是承认个人与他人乃至所有人都不同的个人美感。美学上一直谈趣味无争辩,要维护的就是个人美感和个人之美的权利。正是一个个独特的个人美感的特殊性,构成了美的丰富性。从整体上讲,个人美感又与时代美感、文化美感、宇宙美感一直处在互动的复杂关系之中,但从个人美感来讲,重点在于以个人美感去“重新组织”时代美感、文化美感、宇宙美感。这种“重新组织”是个性化的,使时代美感、文化美感、宇宙美感都以个性化的方式进入个人美感之中,成为个人美感的组成部分并打上了个人美感的独特烙印。

再讲文化之美。文化在形成之时就建构起与文化性质相合的文化之美,并在文化的演进中不断地扩展和深化。比如西方的文化之美,从古希腊建立起在实体—区分型思想上的以逻各斯为核心的西方文化之美后,经中世纪、文艺复兴开始的近代、到科学和哲学升级的现代、再到与各种非西方文化进行多元互动的全球一体的后现代,西方文化之美不断地多样展开和丰富深入,但其西方特色非常鲜明,体现在维纳斯雕像、基督在十字架上的图像、拉斐尔的《柏拉图学园》、贝多芬的《命运交响曲》、巴尔扎克的《高老头》、普鲁斯特的《追忆逝水年华》等文艺作品上。又比如中国的文化之美,从夏商周到春秋战国,建立起在虚实关联型思想基础上以运行之道为核心的文化之美后,经秦汉至明清,不断地扩展多样性和丰富深入,但其中国之美的特色一直彰显,体现在《诗经》《楚辞》、王羲之和颜真卿的书法、顾恺之和倪瓒的绘画、陆羽《茶经》和余怀《茶史补》、宋代四大官窑、元青花、雍正瓷器、昆曲和京剧等等与审美相关的言说和文艺中。再比如印度文化之美,从吠陀时代到奥义书、佛教、耆那教出现而形成了印度文化之美,经十六国时期、孔雀王朝、贵霜王朝、笈多王朝到德里苏丹、莫卧儿帝国及英属殖民地时代,印度之美不断地多样扩展和丰富深入,但其印度之美的特色甚称辉煌,体现为《舞论》《画像度量经》《诗境》《文镜》《情光》《味花蕾》等著述,体现为各地石窟和神庙的美术作品,还体现在宫殿、陵墓建筑以及各类祭祀整体装饰和仪式过程中。文化之美的各种类型虽然因时代的变化更替而有升降伸缩,乃至生灭轮回,但内蕴在各类审美对象中的精神和结构是不变的,积淀在生活于该文化中的主体心灵的审美心理结构是不变的,无论怎样多彩的发展而内在的精神始终如一。

最后讲宇宙之美。人的产生和文化的产生,一开始就与宇宙观念的产生紧密地联系在一起。对宇宙的想象和认定,决定了文化的性质、时代的性质。各种原始时代的宇宙之灵,各个早期文明的宇宙之神,各个轴心时代关于宇宙整体本质的观念,决定了各个时代文化的性质。一方面,不同文化、不同时代的人都居于同一个地球,观天会看到大致相同的日月星,会体会到日月星运行的共同规律;另一方面,不同文化、不同时代的人在观察相同的日月星的运行规律及其对地上万物的影响时,以及天地互动和天人互动究竟有怎样的结果,在理论上的总结又是不同的,从而形成了各异的宇宙观念。理解不同文化的宇宙观念,是理解美之深邃的基础。

二、中、西、印宇宙观与美之深邃

不同文化有不同的宇宙观,这从不同文化关于宇宙的词汇中就可体会出来。且以中国、西方、印度为例。“宇宙”一词,在西方初为cosmos,在中国初为“天地”,在印度最有特点的词是saṁśara。三个不同的词,彰显了不同的宇宙观念以及由之而来的审美观念。

希腊人表示宇宙的词cosmos含义是秩序(order)和美形(ornament)。人在仰观天、俯察地的思考中,从茫茫的混沌(chaos)中形成秩序,这是人所认识的宇宙。这一秩序的宇宙是美的。西方的实体—区分型思想正与从混沌中显出秩序的宇宙这一观念相适应。西方对宇宙秩序的强调,又与用几何学的方式观天有关。希腊人用几何学的点线面的方式去观察日月星辰,日月星为点,日与月、日月与星、星与星之间的关联为线,一组星构成一个星座为面。几何学构成了天空的秩序和秩序之美,天与地互动又形成地上的秩序和人的秩序,以及文化秩序之美。柏拉图追问美是什么时所设想的美的本质,也是在秩序的基础产生出来的美的ιδεa(idea-form,理想形式)。

中国的宇宙最初被称为“天地”。《周易·序卦》:“有天地,然后万物生焉。”〔4〕与西方的cosmos(宇宙)主要强调现象之后的抽象性、理想性秩序不同,中国的“天地”是现象和本质的统一,天是包括日月星风云雷雨在内的一切,地是包括山河动植物在内的一切。对天地的认识从天地万物运行中总结出抽象的原理,但抽象的原理不仅在抽象中推论和概念中演进,而是在得出抽象概念之后也不脱离现象,并时刻要用现象来验证。之所以用“天地”一词称谓宇宙,就在于宇宙是直观性和理论性的统一,这种中国式的统一被称为“道”。西方的宇宙秩序在中国被称为天地之道。西方的秩序要静态化,如几何学的概念,如亚里士多德的逻辑;中国的天地之道强调的是运行,探究太阳、月亮、各类个星和由个星组成的星宿是怎么运行的,运行之道才是中国“天地”概念的核心,现象和本质的统一也从运行之道中去体现。正因为运行之道不是静态而是动态的,人不能像对静态的东西那样给动态的东西下定义,而整个天地是复杂系统,不但要把握太阳、月亮、星辰,还要将之关联起来进行把握,对日月众星的运行进行总体把握是一个复杂过程,中国古人并不像海森堡的不确定性原理、哥德尔的不完全性定理、德布罗意的波粒二象性等那样从理论角度,而是从人生天地间的现象角度看宇宙,要在整体上进行精确陈述是不可能的。今天得到的陈述,还要由明天、明年以及更长时段来验证,因此对于中国人来讲,天地的运行是规律的而且是美的,但这一规律及其显现的美都是不能用定义来表述的。这就是“天地有大美而不言”(《庄子·知北游》),也是孔子所说的“天何言哉,四时行焉,百物兴焉”(《论语·阳货》)。总之,中国以“天地”“宇宙”“世界”来表示的宇宙,强调的是运行,在运行中呈现自己的规律和美。人也是在天人互动的运行中去感受和体会宇宙的规律和美。与西方的宇宙主要体现为实体性的观念和概念不同,中国的宇宙主要体现为虚体之气,天地的运行也主要是天地之气的运行。正如董仲舒认为“天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。行者行也”〔5〕,钟嵘认为“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。照烛三才,晖丽万有”〔6〕,天地之美正是在气的运行中体现出来的。

印度表示宇宙saṁśara一词最具有自身特色,此词包含三重意思,一是宇宙是客观的(objective universe),重在一个确定如此之“是”;二是宇宙是在时间之流中变化的(the flow of the world),重在一个确实存在的“变”;三是宇宙的变化是按生死轮回运行的(the wheel of birth and death)。〔7〕在印度教、佛教、耆那教的美术中,常以法轮作为saṁśara型宇宙的象征。由宇宙的轮回性特点,显出印度的宇宙与西方、中国只有一个宇宙不同,而是多个、复数的。在印度神话中,当创造主神梵天清晨从睡梦中醒来,睁开双眼,宇宙和一切事物就在这一刻产生,到黄昏梵天入睡而闭上双眼,宇宙就进入毁灭,不过梵天的一天等于世上的千万亿年。宇宙不断地变化轮回,要准确地表达我们所在的宇宙,印度用了loka,此词表示任何个体所见的他所在的宇宙。两词的核心词义为一,都是指宇宙,但saṁśara指的是宇宙本身,无论目前的、以前的或未来的宇宙,都是宇宙,都在轮回之中。可以说loka是saṁśara在个人之感中的存在。由于人在时间中不断变动,loka也显出不同的样貌。在天界,可说天的宇宙,在地界,可说地的宇宙,在空界,可说空的宇宙;经历了天地空,绾总为三界(loka)。总之,saṁśara是讲宇宙本身,loka是讲宇宙的具体呈现。对印度人来讲,最重要的不是第一点即宇宙是客观存在的,也不是第三点即宇宙是本体(saṁśara)和现象呈现(loka)的统一,而是第二点,即宇宙是在时间中流动的。这样,宇宙的具体呈现和我们对宇宙的所见,都是转瞬即逝、永不再回的。宇宙的过去已逝、现在将逝,未来的也将变成现在,也将变成过去,要做一理论上的把握,就是māyā(幻)。在神话时代,幻来自世界主神(如伐楼那或因陀罗),是主神具有的法术;在理性时代,在印度教思想中,幻是宇宙整体本质之梵的显现,在佛教思想中,是宇宙整体本质之空的显现。幻包含四义,一是幻(建立在宇宙是在时间中流动的基础上,因而)是宇宙规律,是梵与空的必然显现。二是幻现,即一个世界或一事物的开始,但对主体来讲,是他看见这一世界和这一物在他眼前展现的开始。三是幻象和幻相,即世界或一物在从生到灭这段时间中的存在。幻象指物在时间动态中不断为空成幻的呈现,包括以一时点为中心,向前向后延伸并将之做一(相对)长时段的把握(类似于中国文化中的“象”)。幻相指幻物在某一时点停顿下来,有一清晰的呈现(类似于西方把物放在实验室中,使其某一方面呈现)。四是幻归,即一个世界或一事物的消亡结束,在神话中是被主神收回,在理性思想中是回归到宇宙本质之梵或空。因此,印度强调时间之流对宇宙的绝对作用,从而宇宙在客观上成为一个以幻为特征的世界。同样,宇宙之美也是一种宇宙本质之梵的美或空的美决定的幻象或幻相之美。需要补充的是,在印度的宇宙和宇宙之美中,正因为人生和世界在由时间之流而来的幻中,印度对人和世界特别强调“一期一会”的珍贵,即每一次相遇在人生中都只有一次,不会再来。也因此,印度雕塑特别看重典型性在最本质也最精彩的时点上停顿下来的“相”。

宇宙只有一个,但中、西、印却建构起了三个不同的观念宇宙。自轴心时代以来,三大文化都认为人是一个小宇宙,应当与大宇宙和谐共振、天人和合,但实际上各要与之和谐的,都是自己文化所建立起来的文化宇宙而非客观宇宙本身。自世界进入现代性进程以来,三大文化开始在互动中重思自己文化的宇宙,也重思其他文化的宇宙,并重思现在尚未能完全把握的客观宇宙。但无论三大文化的宇宙有怎样的不同,最初都以为自己建构的宇宙是客观宇宙,现在都知晓自己所建构的宇宙虽然建立在众多的客观事实上,但把已知事物进行整体总结时,都受到文化思维的支配而成为文化宇宙。现在,各文化对客观宇宙的探求都在信息共享下进行,都在调整着各自的宇宙,一个共有宇宙的信念开始出现,因此,人类的宇宙之美正在以一种新的形态展现。就目前来讲,中、西、印在客观宇宙为何上是有共识的。在西方,这就是海德格尔讲的(宇宙整体本质之)Being(存在—有—是)是存在的,但不能用任何科学和逻辑讲出来,因为任何一个去讲的人都处在有限时空之内,一旦讲出来,就变成了beings(存在者或具体存在的宇宙所呈现的本质,而非宇宙本质本身)。也就是《老子》开篇就讲的:“(宇宙的呈现之)道可道,(但并)非(宇宙的永恒之)常道。”宇宙的本质之道是讲不出来的,一讲就变成了讲宇宙本质之道的具体呈现和运行。呈现和运行虽反映本质但不是本质本身。总之,(宇宙整体的本质之)道存在,却不可言说。

从个人之美、时代之美、文化之美、宇宙之美四种美的形态可以知晓,美之深邃所关联的主要是宇宙之美。人在审美中从个人之美、时代之美、文化之美中体悟到原本内蕴在其中以及尚未蕴在其中的宇宙之美,就体会到美的深邃。如西方诗人马拉美的诗《交感》对宇宙深邃的感受:

大自然是座庙宇

有生命的柱子

不时发出隐约的语声……〔8〕

面对自然,可以把眼光集聚在一个小小的点上,但却关联宇宙的深邃,如布莱克在《天真的预言》中讲“一粒沙里呈世界,一朵花中显天国”(To see the world in a grain of sand.And a heaven in the wild flower)〔9〕,如常建《江上琴兴》呈现的“江上调玉琴,一弦清一心。泠泠七弦遍,万木澄幽阴。能使江月白,又令江水深。”也可放眼纵观,展望壮阔的景色,并从中感受宇宙的深邃,如王维所体验的“山河天眼里,世界法身中”(《夏日过青龙寺谒操禅师》),如杜甫所感受的“乾坤万里眼,时序百年心”(《春日江村》),这些中西诗人都是在日常中看世界,但又不仅是用日常之眼去看,或者说,是在用日常之眼去看去感的同时,又超越了日常之看和日常之感,从眼前之景进入宇宙的深邃之中。泰戈尔把这一走向宇宙深邃的心态呈现得更清楚:

我的心,仿佛雨天里的一只孔雀,

展开它那染上思想的狂喜色彩的翎毛,

在心醉神迷里向天空寻找幻象——

渴望见到一个它所不认识的人。

我心在跳舞。〔10〕

三、美之深邃的呈现与意义

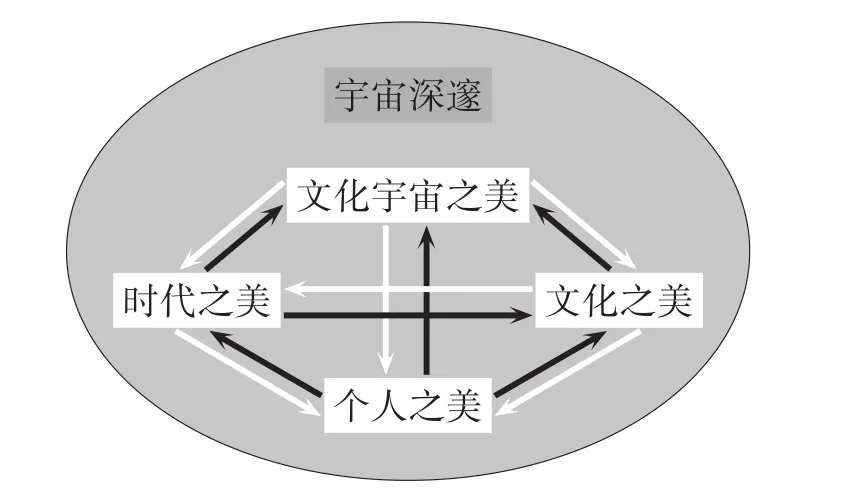

美的深邃,其核心在宇宙的深邃。宇宙的深邃类似于中国哲学的“无”、印度哲学的“空”、西方海德格尔的与无、空同韵的Being(存在本身)。然而这本体存在—空—无,虽然超绝言象,又是通过宇宙本身的运行体现出来的,即通过文化宇宙之美、文化之美、时代之美、个人之美体现出来。从而五者形成了如下图1中的关系:

图1 美的互动图

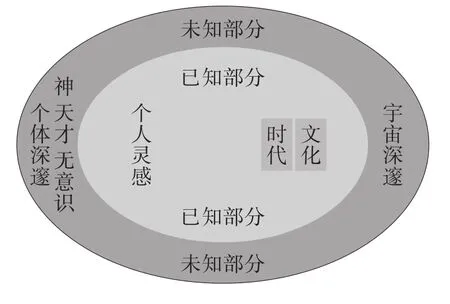

图1中白色箭头为正向影响,黑色箭头为反向影响。文化宇宙之美、文化之美、时代之美、个人之美四者形成多向往还的互动关系。而宇宙深邃在四者的后面以有形无形的方式影响着这四者的运行。文化、时代、个人在对宇宙运行的观察、思考、验证中建立起文化宇宙之美,这一文化宇宙之美影响着文化、时代、个人之美。但宇宙本体又并不等于文化宇宙。文化宇宙是文化、时代、个人面对包括宇宙的已知部分和未知部分(图2)建构起来的,其对宇宙整体的建构只能根据已知部分进行。而对(关联着未知部分的)已知部分的把握,又是在轴心时代初期建立的认知模式上进行的,这两个方面结合而建构起来的宇宙整体只能是一个文化宇宙。文化宇宙既有与客观宇宙相符的一面,又有与客观宇宙不相符的一面,并随着对未知部分认识的扩展而不断地修正。从世界文化的范围看,其修正的剧烈性在玛雅文化和西方文化中特别突出。玛雅文化从北纬地区迁到赤道附近,文化宇宙需要做全面修正,从以北极为中心变成以银河为中心。西方文化在知识积累到一个质点,就会重新修正自己的文化宇宙,古代建立的是亚里士多德—托勒密体系的宇宙,近代的科学革命建立起来的是哥白尼—牛顿体系的宇宙,现代科学升级到相对论—量子论体系,修正成爱因斯坦型的宇宙。但由于未知的存在,无论怎么修正的宇宙也仍是与客观宇宙有差异的文化宇宙。一个文化的宇宙得以建立和修正,不但要与对宇宙运行的经验观察相符合,还要与文化、时代、人的需要和认知模式相一致。这样,不但文化宇宙与客观宇宙有相合的一面,不同的文化宇宙又呈现各不相同的特色。重点在于,客观宇宙存在着,文化、时代和人对其非常巨大的未知部分是无知的,这未知部分存在着并且与已知部分紧密关联,也一定要对文化、时代、个人产生影响。这影响在现象上就体现为宇宙的深邃。

图2 文化宇宙与客观宇宙

文化之美、时代之美、个人之美一旦建立起来,就形成一种模式、习惯,一方面满足着文化、时代、个人的审美需要,一方面在三者的互动以及在与宇宙深邃(空、无、超言象的本质存在)的互动中,从容地修正、更新着自己的审美模式与习惯,从而,文化、时代、个人的审美基本上是在美学法则和艺术法则的引领下进行的。然而,由宇宙深邃而来的美的深邃是超越法则的,因此,文化、时代、个人之美都会出现超越法则的时刻;这样时刻的产生原因很多,但宇宙深邃产生的影响每每成为最重要原因。对文化来讲,在这样的时刻,文化之美产生本质转变,如西方文化之美,从希腊罗马时代到中世纪的转变,从中世纪向文艺复兴的转变,以及19世纪末从近代向现代的转变。对时代来讲,特别体现在一个时代的开创期和衰亡期,一种新型的美以异于过去时代之美的方式产生出来,并与现存的各种美进行新的组合,形成新型之美并迅速扩展开来,成为新时代的主流之美。旧时代衰亡之时,原来的主流之美被怀旧者以一种隐逸和怀旧的模式进行反思,反而对旧时之美有了新的转换和开启,而这种开启往往汇入新时代之美,成为文化的一个持久部分。如陶渊明在晋宋改朝换代之际开创了新的田园隐逸之美和以菊花为象征的隐逸之美,两种美都成为六朝时代的美的创造,并在中国文化中有深远的影响。如欧洲的哥特小说,在近代的新旧转变中,沃波尔(Horace Walpole,1717—1797)在对中世纪哥特美学的怀旧中,以《奥特兰托城堡》(1764年)创立了合神秘、恐怖、超自然元素为一体的哥特小说。这一新的美学类型,在时间上,从近代延伸到现代、后现代,在空间上,从英国扩展到整个西方,成为西方之美的一种类型。

宇宙的深邃对个人来讲,比对文化和时代还要具有意义。宇宙深邃对文化和时代的影响,都是通过个人特别是一批天才个人而突显出来。更主要的是,文化和时代受宇宙深邃的影响,只在一些关键时点方突显出来,而且这一突显受历史演进规律所支配。个人与宇宙深邃的关系,则不仅存在于文化和时代的转变时期,而且存在于每一时刻之可能之中,往往会超出文化范式、时代原则、生活习惯的固有规律运行而突然产生出来。因此,个人之美总在两种样态之中,一是按照文化、时代以及个人与文化、时代关联着的规律习惯去进行审美活动,二是突然性地产生一些不同、超越于文化、时代、个人习惯的美感出来。这些时刻,如在印度神话中,当室利女神从海水的美丽浪花的泡沫中升起的那一刻,众神突然产生的美感,一种电击般的感受。又如荷马史诗中海伦出现在城楼上的那一瞬,希腊将士们突然产生的美感,他们觉得自己为之而战、经历如此的艰辛与死亡是值得的。也如唐明皇初见杨玉环,那种惊艳之感使得“六宫粉黛无颜色”。如张生一见崔莺莺时的心灵震撼,而且张生之感,不只有初见时“谁想这里遇神仙”的意外惊诧,不只有细赏时对面容、身材、姿态、声调的赞叹,而且还有离去那一时刻,突然冒出的心灵震撼:“怎经她临别时秋波那一转!”这种个人的审美经历中出人意外的时刻,都内在地关联着宇宙的深邃。这里的意外,就是超出了文化、时代、个人的基本法则、设定、习惯的突来性,如袁枚所讲的“人居屋中,我来天外”〔11〕之感。这里的“屋中”就是文化、时代、个人一直在运行的熟知之美,“天外”即完全在熟知之外、从未见过而又具有冲击性的美。这美与宇宙的深邃相关。个人的“我来天外”的美感冲动,不仅发生在对美女的欣赏上,也发生在对俊男的欣赏上。从《世说新语》中东晋女性看见卫玠和潘岳时表现出来的疯狂,可知这一“我来天外”内在于人的心灵深处,只是平时在文化、时代、个人理性的压抑中,别人看不到、自己亦不自知而已。

这种美感冲动,不仅发生在对人物美的欣赏上,也产生在对自然美的欣赏中,宋代哲人周敦颐、程颢观阶前青草、盆中金鱼的态度与之相仿佛,苏轼欣赏红海棠,看了一天还不够,入夜还要点着蜡烛继续看:“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。”(《海棠》)这是两宋士人常有的痴迷。梅尧臣《海棠》诗:“朝看不足暮秉烛,何暇更寻桃与杏。”陆游《海棠》:“贪看不辞持夜烛,倚狂直欲擅春风。”李渔爱花,把四季中自己喜欢的花看成自己的命,称之为“四命”:“春以水仙、兰花为命,夏以莲为命,秋以海棠为命,冬以腊梅为命。”并痴痴地宣告:“无此四花,是无命也;一季缺予一花,是夺予一季之命也。”〔12〕无论是苏轼等人对海棠,还是李渔对水仙、兰花、荷花、海棠、梅花的痴情,都内蕴着一种区别于他人的独特的个人之美,并在自己的心灵中建构起一种独特的个人审美内容。在文化之美的共性上加上个人审美的独特性,在古代是不断出现的,高濂《苏堤看桃花》亦为一例:

六桥桃花争艳,赏其幽趣数种,赏或未尽也。若桃花妙观,其趣有六:其一,在晓烟初破,霞彩影红,微露轻匀,风姿潇洒,若美人初起,娇怯新妆;其二,明月浮花,影笼香雾,色态嫣然,夜容芳润,若美人步月,丰致幽闲;其三,夕阳在山,红影花艳,酣春力倦,妩媚不胜,若美人微醉,风度羞涩;其四,细雨湿花,粉容细腻,鲜洁华滋,色更烟润,若美人浴罢,暖艳融酥;其五,高烧庭燎,把酒看花,瓣影红绡,争艳弄色,若美人晚妆,容冶波俏;其六,花事将阑,残红零落,辞条未脱,半落半望,兼之封家姨无情,高下陡作,使万点残红,纷纷飘泊,或扑面撩人,或浮尊沾席,意恍萧骚,若美人病怯,铅花消减。六者,惟真赏者得之。〔13〕

把桃花比美人,是中国文化的审美惯例,但比成这样六点,则只是高濂的个人美感。高濂还因自己的这种独特的花痴达到相当的迷境。他说当桃花正落、翠茵堆锦之时,“我当醉眼席地,放歌咏怀,使花片历乱满衣,残香隐隐扑鼻,梦与花神携手,巫阳思逐,彩云飞动,幽欢流畅,此乐何幽!”〔14〕明显地把个人之美与宇宙深邃关联了起来。

个人美感与时代的要求和文化的需要相契合,会得到广泛回应,进而被提升为时代之美。然而其产生是因个人独创,而其独创是与宇宙深邃相连的。个人独创与文化、时代之美中的最重要项相连而有明显的共振时,其个人性以及其中的宇宙深邃往往被文化、时代之美所遮蔽;当其并不与文化、时代之美相违,又并非文化、时代的兴奋点时,就以一种个人之美流动在文化、时代众多的江河湖海之中。林林总总的个人之美到处显现,“滟滟随波千万里,何处春江无月明”(张若虚《春江花月夜》),到一定的时点,就会按自己的规律掀起时潮的浪花,向蓝蓝的文化星空升起一轮轮十五般圆莹的明月。这些个人美感的独特以及与宇宙深邃的关联,在与文化、时代之美交融一体时往往被忽视,但却一直美丽地存在着,使星星点点的个人之美在文化之美和时代之美的浩茫星空中闪亮。只有当个人之美用艺术表达出来,而且这些个人之美又与文化、时代之美有明显的不同时,个人之美的独特性以及与宇宙深邃的关联才会得到突出和放大。这在美学中体现为灵感理论。

四、灵感与美之深邃的关联

当个人之美与文化、时代之美完全一致时,按模式、套路、习惯运行就会得到审美的愉快,这是没有也无需灵感的。只有当个人之美与既定的模式、套路、习惯不同甚至相反时,审美的灵感、艺术创造的灵感才会产生出来。某个人为什么会感到别人都没有感到过的文化、时代都没有存在过的美,并创造出美的艺术来呢?是靠灵感。柏拉图说,灵感是艺术家进入迷狂之中创造出的不是自己要创造而是神要创造的艺术作品。〔15〕柏拉图说的神就是宇宙深邃。灵感中的迷狂,就是个人摆脱了文化、时代的惯常方式,与宇宙深邃有了突然性的连结,感受到平时未感受到的美,创作出了他人不能创造、个人平时也无法创造的美的艺术。印度最早的美学和艺术著作《舞论》认为,合舞乐诗剧一体的戏剧是创造主神梵天所创,创出之后讲给天神们听,天神们再传给那些聪明、灵巧、果敢、勤奋的人,于是人间有了戏剧。在中国有江淹神助之说:江淹之所以写出那么多好诗,是因为在梦中一位美丈夫给了他一支五彩笔,后来,还是在梦中,这位美丈夫把这支神笔收了回去,从此之后,江淹再也写不出好诗,于是“江郎才尽”。中国古人一般是不信神的,但知道艺术创作的灵感与神助在现象上完全相通,皎然认为诗人在创作中“有时意静神王,佳句纵横,宛如神助”〔16〕。杜甫也讲“读书破万卷,下笔如有神”(《奉赠韦左丞丈二十二韵》)。虽然,理性地讲,创造时的灵感来源于平时多读书,但谈到灵感来时的现象,仍然呈现为与神赐论相同。西方在近代以来也不相信神赐,但却相信天才,但对灵感现象的定义和描述却与神赐是一样的。康德在《判断力判断》中列了专节来讲天才。他说:“天才就是那天赋才能。”〔17〕由于天才非一般人,因此康德指称作者为作者时用一般人的“他”,指称作者为天才时用非常人的“它”。谈到灵感现象时,康德说:“它怎样创造出它的作品来,它自身却不能科学地加以说明……作品有赖于作者的天才,作者自己不知晓诸观念是怎样在他内心里成立的,也不受他控制,以便由他随意或按照规划想出来,并且在规范形式里传达给别人。”〔18〕雪莱擅写高尚的东西,因此,他从天才论讲灵感时,呈现了高尚的境界。他在《为诗辩护》中说:“诗是神圣的东西”,它“高飞到筹画能力架着枭翼所不敢翱翔的那永恒的境界,从那儿把光明与火焰带下来”,“诗独能战胜那迫使我们屈服于周围印象中的偶然事件的诅咒,无论它展开它自己那张斑斓的帐幔,或者拉开那悬在万物景象面前的生命之黑幕,它都能在我们的人生中替我们创造另一种人生,它使我们成为另一世界的居民”〔19〕。与雪莱写高风绝尘的诗歌相反,巴尔扎克多写现实中的凡人,从而他在呈现灵感现象时表现为一种相反的感受。他在《论艺术家》中说:艺术家“习惯使自己的心灵成为另一面明镜,它能烛见整个宇宙,随己所欲反映出各个地域及其风俗,形形色色的人物及其欲念,这样的人必然缺少我们称之为品格的那种逻辑的固执,他多少有点像那种卖私的女人(原谅我用语粗卤)。什么都能假设,什么他都能体验。”〔20〕总之,艺术家在灵感的迷狂中完全失去自我,忘却身处的世界,变成另外一个人,走进另外一个世界,创造仙景的仙人、雅室的雅人、浊世的俗人,皆随意而成。宇宙的深邃正是这样呈现出来,这种深邃既与未知世界相连,也与已知世界相连,用一种新的眼光透照和呈现一个新的艺术世界。西方人讲天才而中国人讲人品,创作灵感来自超然于世俗的人品。中国绘画讲究六法:气韵生动、骨法用笔、应物象形、经营位置、随类赋彩、传移模写。郭若虚《图画见闻志》说:“六法精论,万古不移,然骨法用笔以下五法可学,如其气韵,必在生知,固不可以巧密得,复不可以岁月到。默契神会,不知其然而然也。”〔21〕就讲到生而知之的气韵和突然而至的灵感。而气韵关联到人品:“人品既高矣,气韵不得不高,气韵既高矣,生动不得不至。”〔22〕因此,气韵之高,一在生而知之与宇宙深邃的必然关联;二在“不知其然而然”中与宇宙深邃的偶然性相连。而人品的关键在于从文化和时代的尘俗之见和尘俗之美中摆脱出来。董其昌说:“画家六法,一曰气韵生动,气韵不可学,此生而知之,自然天授。然亦有学得处,读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄄鄂,随手写出,皆为山水传神。”〔23〕这里,“脱去尘浊”是通向宇宙深邃“为山水传神”的关键。周亮工强调的也是这一点,他在《读画录》中引李日华语并深以为然:“大都古人不可及处,全在灵明洒脱,不挂一丝,而义理融通,备有万物。断断非尘襟俗韵所能摹肖而得者。”①转引自郭奕:《周亮工〈读画录〉及其画事研究》,硕士学位论文,天津美术学院,2010年,第29页。这里的“尘襟俗韵”应包括整个文化和时代的思维方式、流行见解以及一切有碍宇宙深邃透露出来的东西。正如袁枚《随园诗话》卷十“六一”所讲:“人闲居时,不可一刻无古人;落笔时,不可一刻有古人。平居有古人,而学力方深;落笔无古人,而精神始出。”〔24〕平常生活与文化、时代紧密相连,审美与艺术独创则一定要忘掉文化和时代的一切,用自己来自宇宙深邃之初心与宇宙的深邃互动,方能创造出与文化和时代已有之美不同的、独具新意的个人之美。在一些特定的时期,灵感的到来还要求艺术家要有对文化和时代进行彻底的否定,很多晚明和清初的艺术家都曾有过这样的决心:

宁使见闻都切齿咬牙,欲杀欲割,而终不忍藏之名山,投之水火。〔25〕

盖惊世骇俗之言,非今之地上所宜也。〔26〕

众人所自余独详,众人所旨余独唾。〔27〕

一世不可余,余亦不可一世。〔28〕

随其意之所欲言,以求自适,而毁誉是非,一切不问。〔29〕

对于灵感来讲,否定或忘掉文化之美和时代之美以及平时的个人之美之时,就是个人由常人变为天才而灵感来到之时。雪莱认为诗人只有在灵感之时才是天才,“在诗的灵感过去了时——这是常有的,虽然不是永久的——诗人重又变为常人”〔30〕。巴尔扎克也说,灵感逝去之后“纵令有最高的爵位,最多的资财也都不足以吸引他去拿起画笔,塑蜡制模,或是写出一行文章来”〔31〕。灵感与宇宙深邃相连,而与文化和时代的已知不同乃至相反,从而具有突然性的特点。李德裕说:“文之为物,自然灵气,惚怳而来,不思而至。”〔32〕陆机讲:“若夫感应之会,通塞之际,来不可遏,去不可止。”〔33〕灵感是在与宇宙深邃互动中产生的,这一互动在文化和时代的中介和阻隔中,本来广阔的通道变得狭小细微,掩遮盖蔽,如戴复古说:“诗本无形在窈冥(是与宇宙深邃相关的),网罗天地运吟情(个人与之互动而达到其深邃甚为不易)。有时忽得惊人句(只在灵感时刻有所通透),费尽心机做不成(按常规常理是无法去沟通的)。”(《昭武太守王子文日与李贾严羽共观前辈一两家诗及晚唐诗因有论诗十绝子文见之谓无甚高论亦可作诗家小学须知其八》)灵感是有的,也是会来的,但自己无法把控,艺术家只有以各种方式期望着灵感的到来。顾恺之画人,人的所有部分都画好了,但眼睛一直没有画,等待灵感来临时落笔,一等就等了三年,他知道只有灵感来了,这一双眼睛才画得好,这人的精神风貌才可以呈现出来。写文章也是一样,刘勰说:“若夫善奕之文,则术有恒数,按部整伍,以待情会。”〔34〕神来之笔在于灵感情状,灵感无法掌控,只有作好准备等待之。灵感来时无法掌控,去时也无法阻止,而且灵感一旦来时,就会有自己也完全想象不到酣畅淋漓的效果:

我文如万斛泉源,不择地而出。在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难。及其与山石曲折,随物赋形而不可知也。所可知者,常行于所当行,常止于不可不止,如是而已矣!〔35〕

一旦见景生情,触目兴叹;夺他人之酒杯,浇自己之垒块,诉心中之不平,感数奇于千载。既已喷玉唾珠,昭回云汉,为章于天矣。遂亦自负,发狂大叫,流涕恸哭,不能自止。〔36〕

独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆流出,不肯下笔。有时情与境会,顷刻千言,如水束注,令人夺魄。〔37〕

某一天晚上,走在街心,或当清晨起身,或在狂饮作乐之际,巧逢一团热火触及这个脑门,这双手,这条舌头,顿时,一字唤起了一整套意念;从这些意念的滋长、发育和酝酿中,诞生了显露匕首的悲剧、富于色彩的画幅、线条分明的塑像、风趣横溢的喜剧。〔38〕

灵感之来,让艺术家们无比惊喜,但他们又都知道,灵感到来就一定要马上抓住,不然灵感会像一阵风那样很快消逝。这是艺术家们常常有的感受:

朝来庭树有鸣禽,红绿扶春上远林。忽有好诗生眼底,安排句法已难寻。(陈与义《春日》)

觅句先须莫苦心,从来瓦注胜如金,见成若不拈来使,箭已离弦做么寻。(张镃《觅句》)

兹游淡薄欢有余,到家恍如梦遽遽。作诗火急追亡逋,清景一失后难摹。(苏轼《腊日孤山访惠勤惠恩二僧》)

灵感来不可遏、去不可止、稍纵即逝的特点,体现的正是文化之美、时代之美与宇宙深邃的关系。任何文化之美和时代之美都是在人与宇宙的互动中建立起来的在已知的范围内自认为最好的审美体系,虽然宇宙存在未知部分,使这一已知部分不断变化和不断进步,然而一个体系一旦建立起来,就有其固、定、执、住的一面,从而与其内在活力产生对立。美学上的灵感理论正是文化之美、时代之美以及与之相合的个人之美与宇宙深邃相对立一面的曲折反映。把灵感归结为神赐,神与常人的对立,正是与文化之美、时代之美以及与之相合的个人之美的对立,神进入常人之心,使之与自己的平常之心断裂开来,进入灵感之心,正是要使之与平时隔开了的宇宙深邃进行短暂沟通,进入与平常所见所感所做的文化之美和时代之美不同的新型境界中去。

当文化进入理性时代,人们普遍不相信神之后,灵感理论以天才论面貌出现,灵感中人不是被神所附体,不是成为神的代言,而是人自己由常人变为天才,作为天才的艺术家短时间跳出文化之美和时代之美,升腾上思想的高峰,进入与宇宙深邃相关的真境。可以说,天才论与神赐论有共同的理论结构,隐喻着同样的基本问题。在现代以及后现代,西方思想由科学和哲学引领进行了新的升级,在社会的大众化和同质化的运行中,人们不再相信天才,于是灵感理论转换成了直觉论和无意识论。在直觉论中,柏格森和克罗齐都认为直觉是与理性对立的,这样,理性与文化之美和时代之美相连,直觉与宇宙深邃和个人的主动一面相关。直觉能够感受到非抽象的形象、非局部的全体。在这里,直觉还是有天才论的明显痕迹。无意识则完全否定了天才论。在弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939)那里,无意识的内容是人的本能欲望,即本我,是人最本真的真实,本我按照人本来的自然节律运行。与无意识相对的意识代表的却是社会和文化的规则,是人存在于社会和文化之中,要按社会和文化的要求来管理自己的自我。自我希望人的本能欲望一定要按照社会和文化规定的规则运行,因此,本我之中与社会和文化的规定相矛盾冲突的欲望,就被意识强制地压抑下去,成为无意识。这里的无,即人内蕴着的无意识本能内容连自己都不知道。无意识的内容虽然不被人意识,却一直在心中运行,意识和无意识一直在人的内心中厮杀。人为了增强压制无意识的能力,又按社会的、文化的要求树立起绝不允许无意识内容存在的人生理想,形成超我。这样,本我—自我—超我,或者说,本我的无意识、自我的意识、超我的意识构成了个人心理的基本结构。

人内心中不符合文化之美的无意识的内容是人的真实,如果被过分压抑而得不到缓解,人就会得精神疾病。怎样使之不被压抑而以符合文化规范的方式出来,除了生本能的性欲以爱情婚姻的方式出现,死本能的杀欲以战争的方式出现,其他不能正常出现而又存在着、骚动着的无意识就只有在自我意识和超我理想松懈之时,以梦、玩笑、游戏、艺术的方式出现。前三种方式中,人都会因无意识的出现呈复杂感受:愉快但带着羞愧(因为无意识的宣泄和释放与文化规定和个人理想是对立的)。只有在艺术中,以美的形式出现,才能得到完全正面的快感。虽然无意识可以因艺术而出现,但无意识与意识的对立内蕴的是文化和时代之美与个人心中反文化和时代之美的对立,因此,无意识在艺术中以灵感的方式出现。弗洛伊德的理论给灵感增加了一些具体的内容,比如,灵感的方式为了要隐藏无意识的内容,而让艺术采用了梦的法则,如凝缩与置换等,使无意识的内容改头换面地出现。但最主要的是弗洛伊德把无意识的内容只与人的深邃相关变成人的本能与人的理智—理想的冲突,以及由之代表的个人之美与文化之美、时代之美的冲突。这样,灵感所表现的深邃,不是宇宙的深邃,而是个人心理的深邃。个人内心,体现着非文化的无意识本我与代表文化的意识自我的对立冲突。灵感所产生的艺术之美,使这一冲突得到缓解,使被压抑的无意识本能以艺术方式出现,为文化、时代所允许从而得到现实升华。三种美,与文化、时代一致的理想美、现实美以及由无意识升华而来的个人美,一道构成文化、时代的美的整体。

荣格(Carl Jung,1875—1961)赞成弗洛伊德的意识、无意识二分,但他在两方面与之不同:一是在意识上认为区分意识自我和理想超我意义不大,二者都代表具体文化和具体时代对无意识的压制。二是无意识不仅只是与人的生物性相关的个体无意识,而且还有在个体意识下面代表人类的集体无意识。集体无意识超出个人经验,与人类的集体经验联系了起来。这样,在荣格的心理图式中,人类的集体经验又内蕴着人与宇宙互动所体会的宇宙的整体,个人的深邃与宇宙的深邃关联了起来。当无意识在个人之美的创造灵感中透露出来之时,灵感的内容不仅是与文化之美、时代之美不同的个人的深邃,同时也是宇宙的深邃。

再把整个灵感理论结合起来看,灵感为神赐在起作用时,主要关联到宇宙深邃;灵感为天才在起作用时,既可以与宇宙深邃相连——如在雪莱的灵感理论中,也可以与个体的深邃相连——如在巴尔扎克的灵感理论中;灵感与无意识相连,在弗洛伊德那里主要与个人深邃相连,在荣格那里,则既关联到个人深邃又关联到宇宙深邃。这里,人类的无意识原型内蕴着宇宙的深邃,荣格一再讲各个时代各个文化的艺术的深层结构是相通的。因此,整个灵感理论要表达的其实是个人通过灵感所创造的个人之美。它在表面与时代之美和文化之美相一致,在深层里与个人深邃和宇宙深邃相契合,从而个人之美一方面关联着时代之美和文化之美,另一方面内蕴着个人深邃和宇宙的深邃。这一关联如图3,从中可体悟到美的深邃关联的各个方面。

图3 灵感的基本结构

总之,从美的深邃去重新审视美学体系,原有的理论会发出新光芒。理解了美的深邃,特别是美的深邃中的出人意外和人不可控的一面,对于美的历史上的产生时刻、美在历史中的变革时刻以及美对于宇宙人生的深邃意义,都会有更深的体悟。