中国人口慢性病的总体状况与群体差异

郑 伟 韩 笑 吕有吉

一、引言

“全面推进健康中国建设”是一项重要的国家战略。随着经济发展水平的提高和居民生活方式的转变,慢性病已成为威胁居民健康最重要的因素之一。近年来,中国居民因慢性病导致的死亡人数占总死亡人数的比例高达88.5%〔1〕,造成的疾病负担占总疾病负担的70%以上。〔2〕2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,强化慢性病预防、早期筛查和综合干预,构建强大的公共卫生体系。〔3〕因此,积极开展慢性病干预防治工作不仅是提升居民幸福水平的必然要求,也是贯彻落实“健康中国”行动的重要抓手。

近年来,我国在慢性病管理方面发布了一系列政策文件,并取得了良好的政策效果。2016年10月,中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》将“重大慢性病过早死亡率”纳入健康中国建设的主要指标,并将2030年该指标比2015年(19.1%)降低30%设为实现“健康中国2030”的战略目标之一。〔4〕2017年1月,《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》发布,提出应完善政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防治机制。〔5〕2019年7月发布的《健康中国行动(2019—2030年)》将四大慢性病(心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病)防治行动纳入健康中国重大行动中。〔6〕2021年11月印发的《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》强调了“加强老年人群重点慢性病的早期筛查、干预及分类指导”的重要性。〔7〕上述政策文件既一脉相承又与时俱进,根据慢性病高发的内因(生活方式及环境因素)和外因(医疗资源和社会资源)制定了慢性病从预防到治疗的综合服务模式,2019年,中国四大慢性病过早死亡率降至15.9%,显著低于全球平均水平19.0%和中等偏上收入国家平均水平18.3%,较为接近高收入国家平均水平14.4%。〔8〕

尽管我国慢性病防治工作取得了一定成绩,但目前慢性病整体死亡率和死亡人数仍保持较高水平,慢性病防治工作仍面临重要挑战。首先,慢性病综合防治机制尚不健全。部分地区存在政策落实不到位的现象,政府主导、多部门合作、全社会参与的工作机制仍需进一步加强。其次,医疗保障和救助政策仍需完善。慢性病患者多需在门诊长期治疗,部分地区医疗保障政策对于门诊医疗费用的保障力度有限,而且对患慢性病的特殊困难人群的医疗救助不及时不到位。第三,慢性病监测评价与信息管理制度缺失。一些基层卫生机构在慢性病防控的监测方式、频率、指标上没有统一的标准,各地执行也存在差异,导致监测数据不够可靠。第四,慢性病防治资源在城乡之间、地区之间配置不均衡。从全国范围来看,农村人口仅占有少数卫生资源,选择乡镇卫生院的高等医学院校毕业生凤毛麟角。第五,健康教育宣传不到位。部分基层医疗机构过分关注医疗创收,对慢性病防治缺乏系统的规划,宣传教育工作较为零散。

二、文献综述

国内外关于慢性病的研究呈现出多样化的特征,在分析我国慢性病总体状况、影响因素及经济后果方面成果丰硕,为慢性病防治工作提供了丰富的数据支持和政策建议。

已有研究显示,四大慢性病给居民带来的疾病负担日益增加。2015—2019年,国家卫生健康委员会组织中国疾病预防控制中心等机构对约6亿居民开展了慢性病与营养监测并发布《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》(以下简称《报告》)。〔9〕《报告》显示,近年来中国慢性病防治工作取得明显成效,重大慢性病过早死亡(通常指30—70岁之间死亡)率下降,因慢性病导致的劳动力损失明显减少;然而居民的不健康生活方式仍然普遍存在,慢性病患病率呈上升趋势。

在慢性病影响因素方面,已有研究表明个体的先天条件、所处环境和生活方式均会影响慢性病的发病及演化规律。在先天因素方面,研究发现许多常见慢性病的患病风险始于胎儿期(如心脑血管疾病、糖尿病等)。〔10〕在环境因素方面,已有研究强调个人所处的自然环境,包括海拔、气温、降水等,以及个人所处的人为环境,包括污染状况、社区卫生人员及设备、污水处理设施、二手烟暴露状况,都会显著影响慢性病的患病率。在生活方式因素方面,已有研究发现积极锻炼、控制体重、充足睡眠、均衡膳食、戒烟限酒等健康的生活方式能够增强人体大多数生理系统的功能及免疫力,从而起到预防和治疗慢性病的作用。

在慢性病经济后果方面,已有研究发现慢性病对家庭劳动供给、消费支出及子女负担带来显著影响。在劳动供给方面,慢性病会降低患者的劳动时长和劳动生产率,其劳动收入随之减少,部分患者甚至完全退出劳动力市场。在消费支出方面,已有文献发现慢性病导致灾难性医疗支出发生的概率上升,增加出现“因病致贫”的几率〔11〕,同时导致非医疗支出的降低。在子女负担方面,已有文献发现老年群体慢性病患病率的上升显著增加了子女的照料负担。〔12〕

综上所述,已有研究就我国慢性病的增长趋势、高发病种得出了基本一致的结论,对慢性病防治工作的初步成效已形成共识,对慢性病的影响因素和经济后果也进行了系统的归纳总结,但就老龄化因素对我国慢性病患病率的影响以及患病率趋势在不同群体间的差异等问题,仍缺少较为系统的研究。在已有研究的基础上,本文作出了以下两点创新:第一,将我国近25年来慢性病患病率的增长分解为人口老龄化所致增长和非老龄化因素(包括生活方式、环境等)所致增长两部分;第二,整合世界卫生组织、国家统计局发布的宏观数据以及微观数据库中国健康与养老追踪调查(CHARLS),从性别、城乡、地区、受教育水平等维度探索慢性病患病率的群体差异,为更具针对性的慢性病防治建议提供研究基础。

三、中国人口慢性病的总体状况

新中国成立以来,中国卫生健康领域改革发展成就显著,人均预期寿命从新中国成立之初的35岁大幅提高至2019年的77.3岁〔13〕,居民健康水平处于中等收入国家前列。然而,人均预期寿命的延长并不意味着健康寿命的等量延长。中国中老年群体慢性病患病比例高、患病时间早、带病生存期长等问题较为突出,慢性病已经成为阻碍推进“健康中国”进程的主要问题。

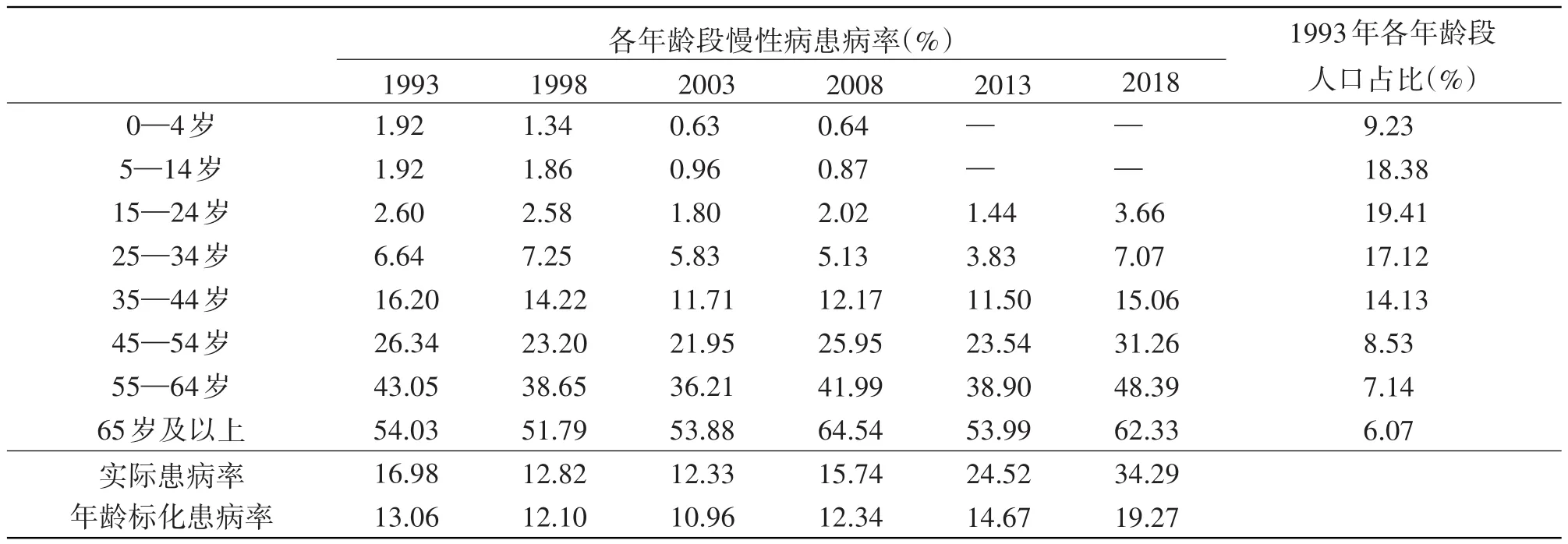

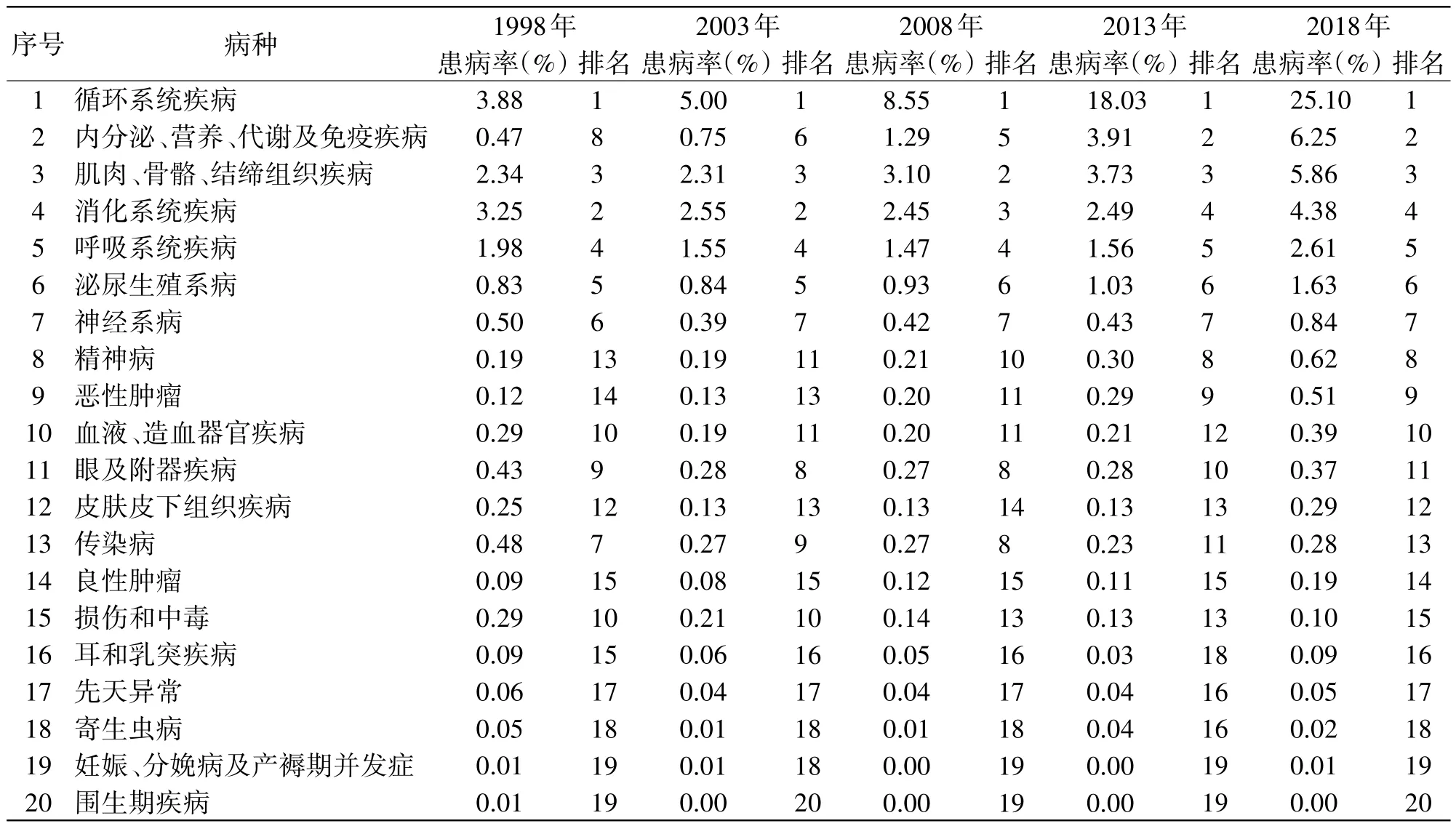

表1显示了1993—2018年中国人口慢性病患病率的演变历程。20世纪末,在医疗卫生条件不断改善、预防接种普及、抗生素广泛使用及居民营养状况持续改善等有利因素推动下,中国感染性慢性病①“感染性慢性病”也被称为“迁延性传染病”或“慢性传染病”,主要包括慢性病毒性肝炎、尖锐湿疣、梅毒、艾滋病、淋病等。患病率呈下降趋势,带动中国人口慢性病患病率从1993年的16.98%下降至2003年的12.33%。21世纪以来,伴随工业化、城镇化、老龄化进程加速,人们的生活方式和所处环境不断变化,中国人口慢性病患病率呈现上升趋势。2003—2018年,中国人口慢性病患病率逐年升高,从2003年的12.33%大幅度增长至2018年的34.29%,年均增长1.46个百分点(见表1)。

表1 1993—2018年中国实际慢性病患病率与年龄标化慢性病患病率

近年来,中国人口老龄化程度日益加深,呈现出体量大、增速快等特点。〔14〕为了剥离人口年龄结构改变对慢性病患病率的影响,本文以1993年为基年,使用该年中国人口年龄结构对慢性病患病率进行了标准化处理,得到年龄标化慢性病患病率。具体做法为:以1993年各年龄段人口占比为权重,年份t的“年龄标化慢性病患病率”定义为t期各年龄段人群慢性病实际患病率与权重(1993年人口年龄结构)的加权平均值,即:

其中t=1993,1998,2003,2008,2013,2018,Tt为t期最长寿者的寿命。由表1可知,年龄标化慢性病患病率从1993的13.06%增至2018年的19.27%,年均增长0.25个百分点。年龄标化慢性病患病率的增长主要由不良生活方式及不利环境因素造成,研究发现,由于人们运动量不足、高钠高脂饮食、生活作息不规律、吸烟饮酒等不良习惯增加等原因,中国慢性病患病率呈上升趋势。此外,环境污染和生态破坏导致的雾霾等不利环境因素增多,农药滥用、食品深度加工等因素导致居民微量元素摄入不足,这些因素也可能推高年龄标化慢性病患病率。在1993—2018年实际慢性病患病率增长的17.31个百分点中,“老龄化因素”贡献率约为64.1%,即实际慢性病患病率增长百分点数(17.31)与年龄标化慢性病患病率增长百分点数(6.21)的差(11.10)与前者的比值;“非老龄化因素”贡献率约为35.9%,即2018年年龄标化患病率(19.27%)与1993年年龄标化患病率(13.06%)的差与实际患病率增长百分点(17.31%)的比值。综上,老龄化是慢性病患病率上升的重要推动因素,不良生活方式和不利环境等非老龄化因素亦不容忽视。因此,在慢性病防治过程中应同时关注老龄化因素和非老龄化因素的影响,并作出相应的政策调整。

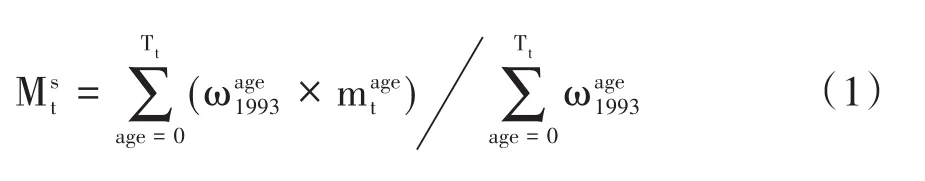

更为严峻的是,已有文献发现慢性病共病现象(即患者同时患有两种及以上的慢性病)在我国慢性病患病群体中普遍存在。如图1所示,近年来我国居民同时患有两种及以上慢性病的比例大幅提高,由2011年的43.68%提高至2018年的55.66%,年均提高1.7个百分点;①图中受访者罹患任意一种(或多种)慢性病的人群占比由2011年的70.89%上升至2018年的77.79%,高于国家统计局发布的34.29%的患病率。原因在于,CHARLS的调查对象为45岁及以上人群,该群体患慢性病的比例要高于年轻群体。同时患4种及以上慢性病的人群占比也在2018年达到14.33%,为历年最高水平。慢性病共病进一步推高了患者的致残率和死亡率,增加了患者的住院时间和医疗支出,降低了慢性病的预后效果,为慢性病管理带来了前所未有的挑战。〔15〕

图1 中国中老年人口罹患慢性病的数量

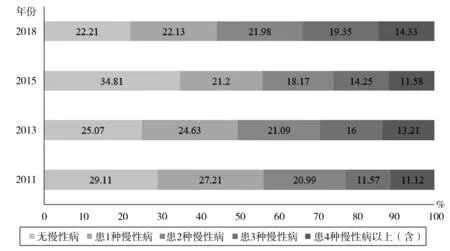

依据临床医学研究对慢性病病种的划分,本文列出了1998—2018年中国20类慢性病①临床医学研究一般将慢性病分为十个类别:(1)循环系统疾病;(2)内分泌、营养、代谢及免疫疾病;(3)肌肉、骨骼、结缔组织疾病;(4)消化系统疾病;(5)呼吸系统疾病;(6)泌尿生殖系病;(7)神经系病;(8)精神病;(9)恶性肿瘤;(10)血液、造血器官疾病。除了上述十种患病率较高的慢性病,《中国卫生健康统计年鉴(2020)》还将其他十种慢性病纳入调查范围,包括:(1)眼及附器疾病;(2)皮肤皮下组织疾病;(3)传染病;(4)良性肿瘤;(5)损伤和中毒;(6)耳和乳突疾病;(7)先天异常;(8)寄生虫病;(9)妊娠、分娩病及产褥期并发症;(10)围生期疾病。的患病率及排名情况(见表2)。总体而言,中国四大慢性病的患病率呈现如下特征:

表2 1998—2018年中国疾病别慢性病患病率

首先,循环系统疾病(主要为心脑血管疾病,如高血压、高血脂、心脏病、脑卒中等)患病率由1998年的3.88%飙升至2018年的25.10%,年均增长1.06个百分点,在20年间始终位于慢性病患病率首位,且远高于其他慢性病(2018年患病率约为排名第二的“内分泌、营养、代谢及免疫疾病”的4倍)。截至2018年,中国慢性心血管疾病患者已有约2.9亿〔16〕,循环系统疾病已成为威胁中国乃至全人类生命健康最严重的疾病之一。高血压患病率居高不下是循环系统疾病高发的重要原因之一,其患病率从1998年的1.58%攀升至2018年的18.14%,20年来稳居细分慢性病种患病率首位,被世界卫生组织称为“无声的杀手”“全球公共卫生危机”。

其次,内分泌、营养、代谢及免疫疾病(包括糖尿病、肥胖症、甲状腺疾病等)患病率由1998年的0.47%增长至2018年的6.25%,年均增长0.29个百分点,患病率排名从第八位跃至第二位,是患病率增长速度最快的慢性病。糖尿病患病率较高是该类疾病高发的主要原因,其患病率由1998年的0.32%快速上升至2018年的5.31%,是患病率增速最快的细分慢性病,年均增长0.25个百分点。2017年,中国糖尿病患病人数高达1.144亿,约占全球糖尿病患者的27%,中国成为世界上糖尿病患者最多、患病率增长最快的国家。〔17〕糖尿病及其并发症严重危害身心健康,其治疗费用是近年来疾病费用的重要构成部分。

第三,呼吸系统疾病患病率由1998年的1.98%上升为2018年的2.61%,年均增长0.03个百分点,20年来位居慢性病患病率第4或第5位。老慢支(老年慢性支气管疾病)和慢阻肺(慢性阻塞性肺疾病)是患病率较高的两类慢性呼吸系统疾病,其发病情况易受季节和天气影响。世界卫生组织数据显示,慢性呼吸系统疾病已成为继心脑血管疾病和恶性肿瘤之后的全球第三大致死类疾病。〔18〕

第四,恶性肿瘤(俗称“癌症”)患病率由1998年的0.12%上升至2018年的0.51%,年均增长0.02个百分点,患病率排名从第14位上升为第9位。数据显示,2019年恶性肿瘤在我国农村居民死因构成中排名第2位,仅次于心脏病。〔19〕在过去20年里,肺癌先后取代胃癌、肝癌成为中国致死率最高的癌症。2020年我国新发癌症457万例,占全球新发癌症病例的23.7%。〔20〕虽然恶性肿瘤与其他三大慢性病相比患病率相对较低,但一旦患有该疾病将面临较高的死亡率和较重的经济负担,严重威胁中国居民的生命健康和财产安全。

四、中国人口慢性病的群体差异

研究发现,慢性病的发病情况在性别、城乡、地区和受教育水平方面存在显著差异。本部分按照上述维度分析慢性病患病率的群体差异,旨在为我国提升慢性病防治效果提供参考。

(一)性别差异

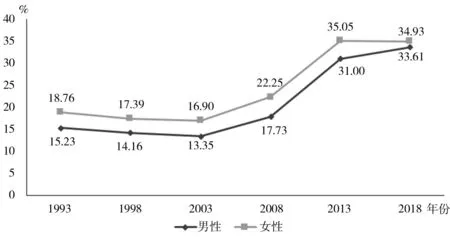

如图2所示,1993—2018年间,中国女性慢性病患病率持续高于男性,但二者患病率差异近年来有所缩小。女性慢性病患病率较高,与女性的寿命、生理特点和社会特性有关。就寿命而言,女性寿命普遍长于男性,2015年中国女性平均预期寿命79.43岁,而男性则为73.64岁〔21〕,这意味着女性更可能遭遇慢性病威胁。就生理特点而言,女性通常在45岁以后会经历更年期,这期间女性的雌激素水平显著降低,而这将对女性的身体素质和免疫水平带来不利影响。世界卫生组织国际癌症研究机构发布的数据显示,2020年全球乳腺癌新增病例226万,约占全球新增癌症病例的11.7%;〔22〕国家癌症中心的数据显示,2015年中国乳腺癌占女性癌症患病率的17.1%,在所有女性癌症患者中患病率排名第一。〔23〕就社会特性而言,男性在家庭和社会生活中常常处于优势地位,在经济地位、职业发展方面较女性拥有更多的支配权,女性常常需要承担较为烦琐的家务劳动和较大的精神压力,获得的薪资水平、社会认可度却相对较低;同时,女性群体的预防保健知识和健康素养水平相较男性也有一定差距,自我保健和自我诊疗的积极性不足。社会隐形的性别歧视不但降低了女性获得医疗护理和卫生保健服务的能力,也抑制了女性寻求预防保健和健康提升的愿望,使得女性面临更高的慢性病患病风险。

图2 1993—2018年中国慢性病患病率性别差异

与此同时,近年来人们生活节奏持续加快,工作压力不断增大,与交际应酬相关的吸烟、饮酒等行为成为普遍现象,长期不良生活方式的负面效应累积导致男性群体慢性病患病率快速上升。调查发现,中国男性、女性成年居民吸烟率分别为50.5%和2.1%;〔24〕男性、女性成年居民的饮酒率分别为53.8%和12.2%。〔25〕上述多种因素共同作用,使得男性慢性病患病率快速上升、慢性病患病率的性别差异逐渐缩小,由2008年的4.52个百分点下降为2018年的1.32个百分点。

(二)城乡差异

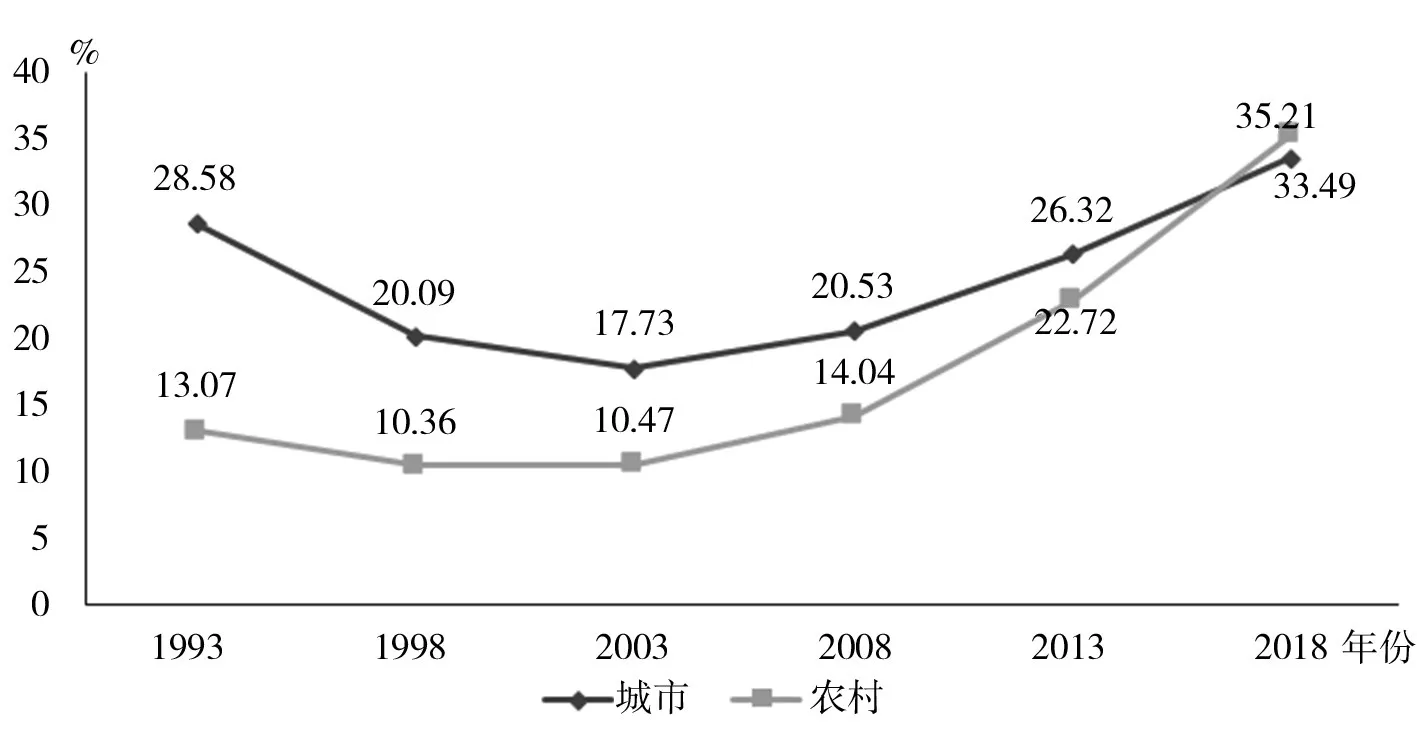

如图3所示,1993—2018年间,中国城镇地区慢性病患病率长期高于农村地区(按人口常住地划分),但二者的患病率差异不断减小,并在2018年出现农村反超城镇的现象。国家卫生健康委员会的调查数据显示,高血压的患病率在所有慢性病中位列第一〔26〕,城镇地区的高血压患病率远高于农村地区是造成慢性病患病率城乡差异的重要原因。由于城镇居民身体活动不足、高脂高钠高糖饮食习惯等原因,心脏病、糖尿病等常见慢性病在城镇地区的患病率同样高于农村地区。此外,城镇地区较为优越的医疗卫生条件有利于居民定期参加体检,因此城镇居民的慢性病检出概率较农村地区更高,这也可以部分解释较长时期内慢性病患病率的城乡差异。

然而,随着中国城镇化进程的推进,农村青壮年劳动力大量流向城市,导致农村常住人口年龄整体偏高,加剧了农村人口老龄化问题。《中国人口统计年鉴(2001)》和《中国人口和就业统计年鉴(2019)》的数据表明,中国农村地区60岁及以上人口占比从2001年的11.29%快速增长至2019年的20.85%;2019年农村60岁和65岁以上人口占比分别比城镇高4.48和3.49个百分点。〔27〕加上农村居民收入水平相对较低、医疗服务可及性相对较差,更容易受到健康风险的冲击,因此农村居民的慢性病患病风险日益升高。由图3可知,农村地区慢性病患病率从1998年的10.36%增长至2018年的35.21%,反超城镇地区,年均增长1.24个百分点,农村地区逐渐成为中国慢性病防治管理需要重点关注的地区。

图3 1993—2018年中国慢性病患病率城乡差异

(三)地区差异

基于CHARLS数据,图4绘制了2018年中国各地区中老年慢性病患病率。如图4所示,东部地区慢性病患病率较低,而中西部地区和东北地区慢性病患病率整体较高。相关文献显示,上述地区差异可以归因于自然地理因素和社会经济因素两个方面。就自然地理因素而言,高海拔、极端的气温和降水都可能提高地区慢性病患病率。与中西部地区和东北地区相比,东部地区海拔较低,且河流湖泊众多,气温和降水区间较为适宜,这些因素均降低了东部地区的慢性病患病率。

图4 2018年中国中老年人口慢性病患病率地区差异

就社会经济因素而言,自改革开放以来东部地区经济增速普遍高于中西部地区和东北地区,经济优势吸引了大量青壮年劳动人口流入。该部分人群的流入会拉低东部地区60岁以上和65岁以上人口在中老年人口(45岁以上)中的占比,从而拉低东部地区中老年慢性病患病率。此外,由于东部地区优质医疗资源可及性较高,对慢性病的预防和治疗的宣传力度更大,从而可以为居民提供更好的慢性病防治条件。最后,东部地区的居民人均收入更高,这也使得当地居民拥有更多资源支持慢性病的预防和治疗,从而降低当地慢性病患病率。

(四)受教育水平差异

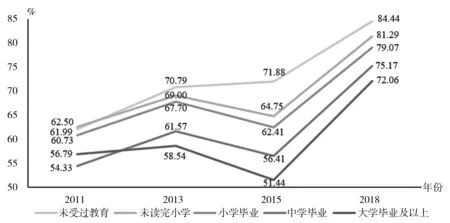

基于CHARLS数据,本文按照最高教育水平(不包括成人教育)的不同将受访者分为五组,分别为:未受过教育(文盲)、未读完小学、小学(或私塾)毕业、中学(初中、高中或中专)毕业、大学(大专或本科)毕业及以上。如图5所示,我国中老年慢性病患病率随受教育水平的升高而下降。一方面,受教育水平的提高会改变个体的思维模式和决策习惯,增加个体的医疗保健知识和健康素养,提升个体对自身健康的关注程度,有利于个体在日常生活中采用正确的方式进行自我保健与自我诊疗,提高个体养成积极健康的生活习惯的意愿和能力,从而降低了不良生活环境和其他致病因素带来的风险;另一方面,受教育程度的提高增加了个体在劳动力市场中的议价权〔28〕,有利于个体远离恶劣的工作环境、找到体力劳动强度较低、工作环境较好、薪酬较高的正规部门工作,因此罹患与职业相关的慢性病(如在煤炭、建材等行业工作者中高发的尘肺病等慢性呼吸系统疾病)的概率更低。图5显示,2011—2018年间大学毕业及以上群体的慢性病患病率平均比未受过教育组低12.6个百分点、比未读完小学组低9.7个百分点、比小学毕业组低7.8个百分点、比中学毕业组低2.2个百分点。这一结论凸显了受教育水平的提升在慢性病防治工作中的重要作用。

图5 2011—2018年中国中老年人口不同受教育水平群体慢性病患病率差异

五、结论和建议

结合国内外统计数据,本文对中国人口慢性病的总体状况与群体差异进行了探索,得出以下主要结论:

第一,过去二三十年,在人口年龄结构、生活方式和环境等多种因素作用下,中国人口慢性病患病率呈现先降后升的趋势,从1993年的16.98%下降至2003年的12.33%,而后又上升至2018年的34.29%(见表1)。从因素分解看,1993—2018年间,老龄化因素对慢性病的贡献率约为64.1%,非老龄化因素贡献率约为35.9%。同时,慢性病共病现象十分普遍。此外,以高血压、心脏病为代表的循环系统疾病居于慢性病患病率榜首,以糖尿病为代表的内分泌、营养、代谢及免疫疾病是患病率增速最快的慢性病。

第二,中国慢性病患病率存在明显的群体差异。从性别看,女性慢性病患病率高于男性,但二者差距不断缩小,这与不同性别人群的预期寿命、生理特点和社会特性有关。从城乡看,城镇地区慢性病患病率长期高于农村地区,城乡居民饮食习惯、运动习惯等方面的差异是其主要原因;但近年来城乡慢性病患病率差距逐渐缩小,并在2018年出现农村反超城镇的现象,主要原因在于农村青壮年劳动力向城镇迁移,导致农村地区人口老龄化程度不断加深。从地区看,东部地区中老年慢性病患病率显著低于中西部地区和东北地区,体现出改善区域医疗卫生条件和提升经济发展水平对慢性病防治管理的重要意义。从受教育水平看,中老年慢性病患病率随受教育水平的上升而下降,表明提升教育水平有利于降低个体的慢性病患病风险。

基于上述结论,本文提出以下政策建议。首先,在人口老龄化急剧深化的背景下,政府应当高度关注中老年人的慢性病防治问题,并根据人口年龄结构的变化相应调整政策措施。其一,在健康管理方面,进一步推进国家慢性病综合防控示范区建设,针对中老年群体高发病种开展早诊早治工作,将符合条件的重大慢性病早诊早治技术纳入诊疗常规。其二,在健康文化方面,应针对中老年群体推出均衡膳食、定期锻炼、规律作息、控烟限酒等“一揽子”定制化健康行动方案。其三,在健康保障方面,应加强基本医保、城乡居民大病保险、医疗救助、商业健康保险、长期护理保险等制度之间的有效衔接,鼓励开发与健康管理服务相关的商业健康保险产品,促进商业保险公司与医疗、体检、护理等机构的深度合作,推出更多定制化中老年专属产品和服务。

其次,应当关注慢性病患病率的性别差异、城乡差异、地区差异和受教育水平差异,有针对性地开展慢性病防治工作。其一,在性别差异方面,应根据两性不同的生理特点对高发慢性病种进行防治,如分别对女性和男性进行乳腺癌、肺癌等慢性病的早期筛查;进一步推进性别平等,消除工作、生活中的性别歧视行为,促进女性经济地位和社会认可度的提升。其二,在城乡差异方面,针对不同地区的慢性病高发病种开展针对性防治工作,在城市地区增设多种便民体育设施、加强对低脂低钠低糖饮食习惯的宣传;在农村地区增加高质量医疗服务的可及性,促进健康扶贫与慢性病管理的互联互动。其三,在地区差异方面,应关注极端天气及不利环境对当地慢性病患病率的影响,加强慢性病高发区域的预防性健康投入,提高中西部地区和东北地区的优质医疗资源可及性,根据地区特色建设相关慢性病医学中心。其四,在受教育水平差异方面,应继续提高人口的受教育水平,重视慢性病风险因素的宣传和教育工作,建立健全覆盖全民的健康素养和生活方式监测体系,培育全民提高健康素养、注重健康管理的良好社会氛围。