史诗《格萨尔》的英译全景与语境阐释*

⊙ 臧学运 马振宇

(山东建筑大学外国语学院,山东 济南 250101)

活态史诗《格萨尔》是藏族人民集体智慧的结晶,与蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》并称为中国三大史诗。它历史悠久,流传广泛,内容丰富,卷帙浩繁,不仅是藏族的民间口传文学经典,还在2009年被列入联合国“人类非物质文化遗产代表作名录”,成为全世界人民的精神食粮。千百年来,《格萨尔》史诗以口耳相传的形式被艺人演唱传承,在跨喜马拉雅地区广泛流传,影响深远。随着传播媒介的嬗变,口传、文本、电子等多种介质并存,《格萨尔》也被翻译成了俄、德、法、日、英语等十几种语言文字,史诗从青藏高原走向了世界。在《格萨尔》的各种外译本中,英译本的数量和种类无疑是最为丰富的,这或许与英语是世界通用语言是分不开的。但《格萨尔》的英译之路却并不平坦。如果说该史诗的外译源于1776年帕拉斯在《在俄国奇异地方的旅行》一书中把《格萨尔》翻译成俄文,而英译则发轫于1905年A.H.弗兰克的《格萨尔王传奇:一个下拉达克版本》,期间有100多年的时间差。而史诗英译则由此开启了百年翻译历程,一直到21世纪呈现百花竞放的景象。

伴随着史诗的搜集、整理与抢救等工作的开展,翻译一开始就扮演了极其重要的角色。但在我国,史诗的翻译研究一直定格在汉译方面,直到2008年才拉开了英译研究的序幕。其标志是“王兴先在第18届世界翻译大会上提交的《认真解决〈格萨尔〉英译的相关技巧,努力完成〈格萨尔〉英译的重要任务》一文(后来该文收录在王兴先的《格萨尔研究论文集》中)”[1]。在这14年间,中国学者对《格萨尔》的英译展开了相关研究,取得了不错的成绩,涌现出了不少青年才俊,特别是天津工业大学的王治国教授扛起了格萨尔英译研究的大旗,成果丰富,有博士论文、期刊论文、学术专著。从目前查阅的资料来看,《格萨尔》的英译研究涉及面比较广泛①,比如翻译转换、翻译模式、翻译形态、译本描述等。而在上述诸多研究中,虽然涉及不同的英译本,但都没有从历时的角度对《格萨尔》的英文译本进行梳理。笔者于2014年在《贵州民族研究》上发表了题为《格萨尔中宗教文化负载词的英译研究》[2]一文,文章虽然有较短篇幅论及了《格萨尔》的英译发展历程,但鉴于当时手头资料的匮乏,没能就史诗英译史展开全方位的论述。随着网络的高度发达,特别是利用2017年在美国哥伦比亚大学当代藏族研究中心访学的便利条件,笔者手头搜集到的关于《格萨尔》的英译文本愈加全面,共达15种,时间也从1905到2022年,跨度长达117年之久。因而,笔者认为,从历时的角度开展《格萨尔》的英译史研究成为迫切需要与时代使命。通过爬梳《格萨尔》的英译发展史,对《格萨尔》史诗英译行为进行全景考察,分析史诗英译过程中作者、译者与读者的主体间性问题,结合当下民族志的“深厚”翻译理论(Thick Translation)、表演理论(Performance Theory),不仅能够为藏族活态史诗《格萨尔》的英译指明发展方向,助力当前方兴未艾的格萨尔学研究,还可为我国丰富的少数民族口传文学的对外传播提供理论范式,为中国少数民族文化“走出去”提供可资借鉴的途径。

一、史诗《格萨尔》英译述要与全景展示

史诗《格萨尔》英译后来居上,除了英语是世界上重要的语言文字传播手段外,还与英语世界对史诗的重视分不开的。《格萨尔》的英译最早始于德国摩拉维亚的传教士——A.H.弗兰克。早在1905年,弗兰克就把他在下拉达克地区一个叫卡拉子村庄听到的一位16岁少女口述的《格萨尔》记录下来,以《格萨尔传奇:一个下拉达克版本》(ALowerLadakhiVersionofKesarSaga)为书名在印度加尔各答出版,2000年在新德里再版。此译本并非真正意义上的英文译本,因为书中关于史诗的说唱内容仍然是藏文原文,并没有翻译成英文,仅仅包含着英文内容摘要、英文注释、英文词汇以及英文附录。据扎西东珠考查,“1900年弗兰克就在《芬兰乌戈尔社会札记》上以《格萨尔王传的春天与冬天的神话》为题发表了他在拉达克从一个西藏艺人那里记录的《格萨尔》(有口述版本的原文和德文译文)”[3],以此判断,弗兰克译本中的英文内容应该是从德文转译而成。此译本虽然不是传统的译文本,但它开启了《格萨尔》英文译介的先河,在《格萨尔》的英译史上具有重要意义。

1931年,法国的探险家、旅行家、藏学家亚历山大·大卫·尼尔多次赴藏区进行考察,搜集了不少藏文资料,记录了不少田野笔记。她在义子喇嘛永登的协助下,通过艺人德谦仙巴的说唱进行记录,参照四川德格地区林葱土司收藏的手抄原本等文字材料,以国外习用的小说体编译了法文本《岭·格萨尔的超人一生》(LaviesurhumainedeGue’sardeLing),在法国巴黎出版。1933年,该书由沃特勒·西德尼(Violet Sydney)翻译成英文在英国伦敦出版。英译本为《格萨尔》在西方英语世界的传播开启了一扇窗,影响得以扩大。后来该英文译本分别于1959年、1987年、2001年、2004年、2010年、2013年在美国由不同出版社再版。6次再版,可以看出它在西方的影响之大。该译本开启了真正意义上的史诗研究,以至于后来的研究者与翻译者经常会提到大卫·尼尔译本的贡献以及对该译本的参照。非常有意思的是,该英文译本在1942年由华西大学陈宗祥先生回译成了汉语,为中国人了解西方人眼中的《格萨尔》开辟了一条便捷之路。

在大卫·尼尔英译本面世后,《格萨尔》的英文翻译陷入了长达半个多世纪的沉寂。直到1990年,有关《格萨尔》的英文翻译在美国再次出现。这或许与20世纪80年代开始在中国掀起了一股史诗的汉译研究浪潮有关。中国在这一阶段史诗的相关研究成果,重新引起了英语世界的重视。但1990年在北美大陆出现的关于《格萨尔》的英译本《雪域英雄》是以儿童读物的形式呈现,图文并茂地讲述了史诗的主要故事情节。该书的作者是西尔维娅·格蕾琴,由美国佛法出版社出版。但它并非真正意义上的译本,属于编撰本。此后,关于《格萨尔》的英译主阵地就从欧陆英伦转移到北美大陆了。截止2022年的30多年时间里,共有不同译者、不同出版社、不同文体的大大小小《格萨尔》英文译本8个版本,达到了燎原之势。在所有英文译本中最值得关注的是由罗宾·科尔曼、喇嘛召南以及桑杰康卓三人合作翻译的于2013年出版的《岭·格萨尔史诗:格萨尔的神奇出生、少年时期与加冕称王》(TheEpicofGesarofLing:Gesar’sMagicBirth,EarlyYearsandCoronationasKing),该译本于2015年再版。这个译本耗时长达22年,由美国普林斯顿大学科尔曼教授发起并开展了前期的翻译工作。但科尔曼教授于2007年因病去世,翻译工作就交给了喇嘛召南和桑杰康卓。两人又经过了6年之久才完成并出版这本伟大译著。该译本共656页,是以19世纪德格林葱三部藏文木刻本,即《天岭卜筮九藏》《诞生花花岭地》和《玛域封地》为底本进行的英文翻译,是传统的藏英翻译对照本。译本里面包含了序言(Forward)、前言(Preface)、历史回顾(Historical Introduction)、译者绪言(Translator’s Introduction)、致谢(Acknowledgements)、注释(Notes)、术语表(Glossary of terms)、人名表(Glossary of names)、参考文献(Bibliography)等大篇幅的副文本,是一个典型的民族志翻译学术文本。可以说科尔曼译本使得《格萨尔》的英译达到了阶段性的高峰。

从20世纪80年代开始,《格萨尔》的汉译工作在国内得到了足够重视,很多学者都投入到了史诗的汉译中来,期间涌现出了很多优秀译者,他们同时也是《格萨尔》的研究者,比如王沂暖教授、王兴先教授、降边嘉措研究员、角巴东主研究员。在汉译工作如火如荼地进行中,中华本土的《格萨尔》英译却一直没有进展。直到2009年《格萨尔》口头说唱传统被列为联合国“人类非物质文化遗产代表作名录”后,史诗的英译被提上了日程。就在同年,以降边嘉措和吴伟编撰的汉译本《格萨尔王》为底本,由王国振、朱咏梅、汉佳三人合作英译的《格萨尔王》(KingGesar)由五洲出版社、辽宁教育出版社共同出版。这是在中华本土史诗英译的崛起,是一次以汉语中介转译的有益尝试,是一座具有开拓精神的里程碑。

自1933年大卫·尼尔的英译本在伦敦出版后,《格萨尔》的英译阵地就发生了转移,似乎在欧洲大陆销声匿迹。然而,2013年以当代藏族作家阿来“重述神话”的代表作小说《格萨尔王》为底本,由“现当代文学之首席翻译家”美誉的葛浩文执笔英译的KingGesar强势回归欧洲大陆,由英国的坎农格特出版社出版。借《尘埃落定》英译本在西方掀起的“阿来热”之东风,《格萨尔王》英译本一问世就受到了英语世界的追捧。小说的趣味性、可读性满足了后现代语境下人们的阅读需求,进一步提高了史诗在英语世界的知名度。史诗的英译又一次转向欧洲大陆,这是不争的事实。

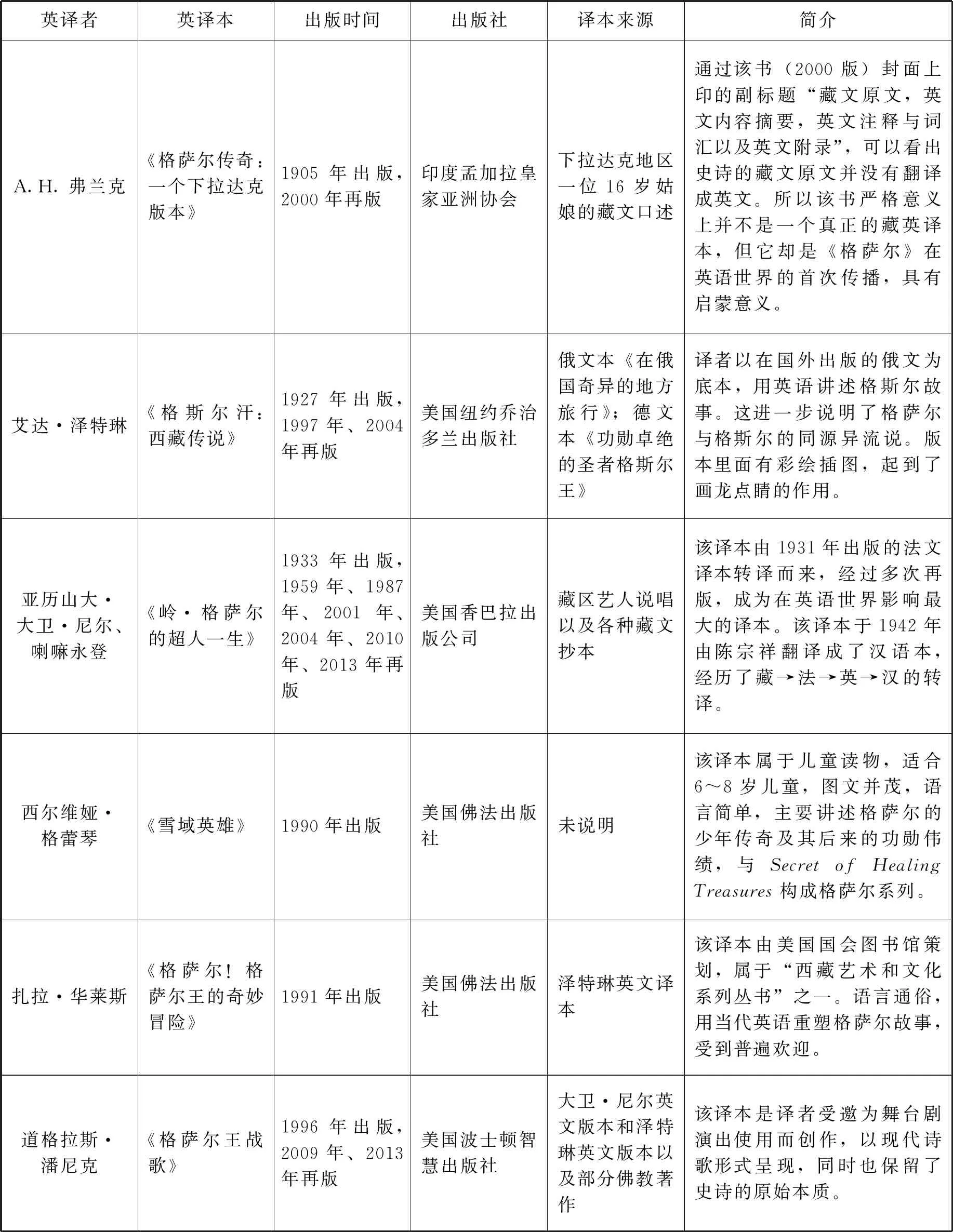

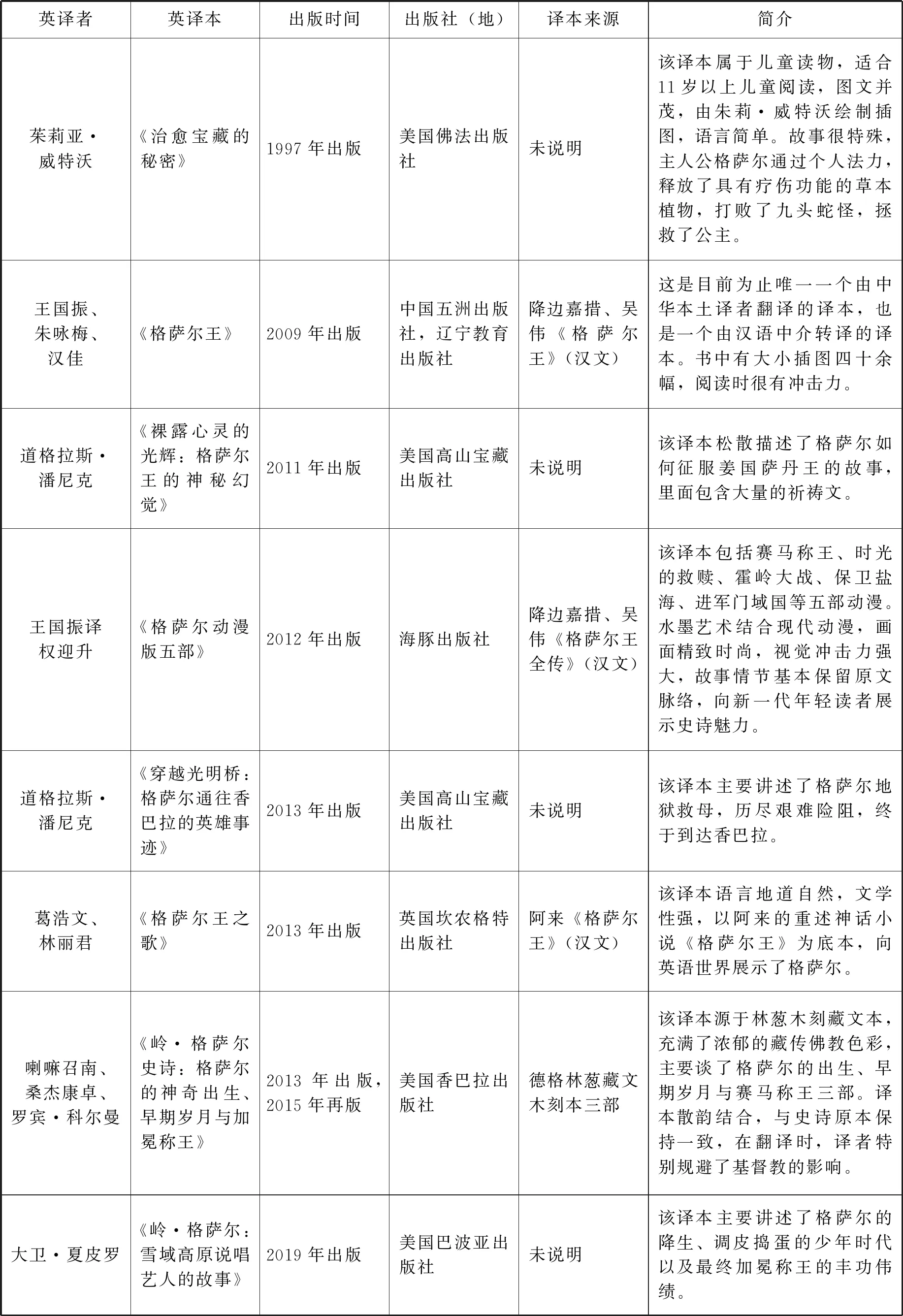

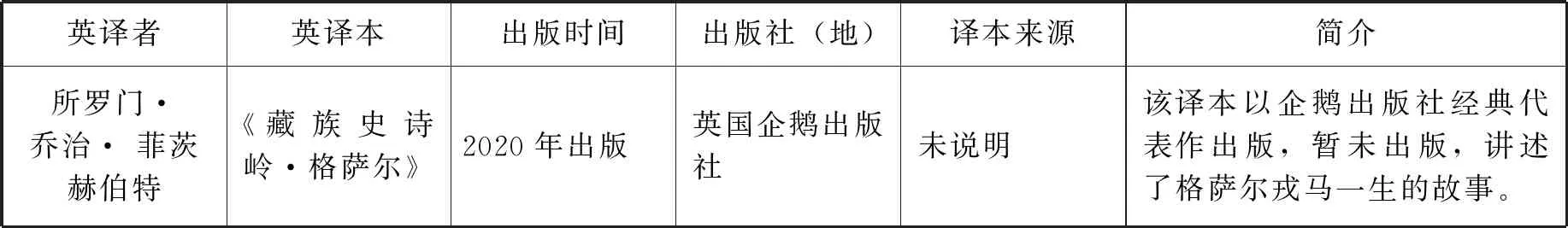

因为文章篇幅所限,只能择取几个不同时期、不同主阵地、不同文体形式的具有代表性的译本进行概述。从笔者手头占有的资料来看,目前大大小小的英文译本已经多达15部。为方便读者浏览,同时为了便于梳理历史发展历程和总结规律,现以表格形式呈现如下:

表1 《格萨尔》英文译本全景

续表

续表

二、史诗《格萨尔》的英译阵地与语境阐释

通过对上表的梳理,我们可以发现,《格萨尔》的英译时间度长达117年(1905—2022),英译主阵地大致经历了印度→英国→美国→中国→全球化(欧陆、北美、中国本土),各个译本之间有着千丝万缕的联系,特别是大卫·尼尔译本对后期的英文译本影响很大,有多个译本作者都提到了对它的参考。以上共同构成了史诗《格萨尔》的英文译介图谱。然而,“译史研究必须注意与文化史和思想史的研究相结合,因为翻译的产生离不开文化交流的需要”[4]。不同历史阶段产生的译本各自所处的文化土壤是什么?不同的文化语境对译者产生怎样的影响从而导致译者采取不同的翻译方式?在这背后有没有主流意识形态对翻译的文化操控?对这些问题的回答,都需要回到当时的社会文化语境,通过阐释,寻求答案。王宏印教授早在2011年在阐释《格萨尔》的翻译主阵地时就指出史诗有“欧陆汉学家的往复翻译、北美大地的现代解读、中华本土的双向阐发”[5]三大阵地。就那个时间段能搜集到的资料而言,史诗英译从欧陆到北美再到中华本土确实是单向、线性发展。但从2011年到2020年的10年间,《格萨尔》的英译发生了翻天覆地的变化,共出现了7个译本。所以,现在再来探讨《格萨尔》的英译阵地的嬗变以及阐释当时的文化语境就显得很有必要了。

弗兰克译本作为第一个英译本能够于1905年在印度出版,这首先与拉达克和西藏地域上的比邻是分不开的。拉达克号称“小西藏”,源于地缘优势,历史上很多的藏族民众迁徙至此,形成了藏族文化圈。史诗《格萨尔》也必然会随着说唱艺人的游吟传播到这里,结合当地的文化、习俗,形成了异文本。另外译者的传教士身份也促使了译本的诞生。作为德国的传教士,弗兰克本身在当时就是掌握知识、技术的代表,具有能够搜集到各种体裁的民间文学的先天优势。《格萨尔》的自身魅力使得它从口头走进了文本,并且开启了走向英语世界的第一步。所以第一个英文译本在南亚大陆的印度出版应该说与19世纪末20世纪初比较浓厚的传教氛围是分不开的,与当时西方国家借传教之名而引起西学东渐之风是完全契合的。在这样的社会文化背景下,诞生史诗《格萨尔》的英文译本就不足为奇了。

自鸦片战争的炮火打开了中国大门以来,英俄帝国主义对西藏觊觎已久,不止一次武装侵犯西藏,整个藏区的社会环境日益恶化。大卫·尼尔就是在殖民扩张的延续时期来到藏东康巴地区的。她不仅作为一名学者,更是以一名探险旅行家的身份深入藏区,与人合作完成了《格萨尔》的编译工作。这种猎奇、探险的行为完全可以从大卫·尼尔本的英文译名可以看出:TheSuperhumanLifeofGesarofLing。“Superhuman”即“超人”,大卫·尼尔正是以这种幻化字眼达到了吸引读者的眼球,完成了史诗在欧洲大陆和英伦三岛的传播。为了满足西方读者的好奇心理,译本对于“史诗的主要人物的塑造不是从历时环境与人物性格进行分析,而是着重从宗教迷信的‘化身’进行喋喋不休的说明”②。大卫·尼尔本以散文体的形式对《格萨尔》进行了编译,我们不能否认其在西方世界的影响力之大,但是也应该清醒地认识到当时的社会文化背景对译者思想意识形态的影响,以及由此在译本里产生的一些错误观点。

二战以后,汉学研究阵地从欧洲转向了北美。其中藏学研究,特别是藏传佛教研究,在众多藏族高僧大德的推动下,形成了以弗吉尼亚州立大学、哥伦比亚大学为代表的研究重地。美国学者或前往中国藏区进行田野调查,或与部分僧众合作进行“书斋阅读”,撰写了大量的文献书籍,试图从他者宗教文化寻找解决后现代语境下人们精神空虚的良方。“藏传佛教对死的豁达、活佛转世理论、禅定冥想实践,以其独特个性部分地解答了萦绕西方人已久的心头之谜。”[6]当今在美国各大城市出现了很多的坐禅中心就能说明这一点。毋庸置疑,宗教在藏族文化和社会中扮演了一个极其重要的角色,但这不是全部。正如石硕指出,“除藏传佛教外,藏文化还存在着一种以对人性的颂扬和肯定为出世价值的史诗《格萨尔》,二者共同使得藏族文化成为一个完整的体系”。[7]史诗《格萨尔》中所宣扬的那种“对自由思想的歌颂和寻找精神家园的渴望”[8]的出世思想与美国人所标榜的对自由的追求相契合。另外史诗主人公格萨尔通过个人努力登上王位、为民谋幸福的主题也与所谓的“美国梦”保持一致。种种“巧合”,使得《格萨尔》从“下里巴人”走向了“阳春白雪”,成为众多学者研究的对象,为史诗在北美大陆的传播打下了坚实的基础。从这个角度我们可以理解为《格萨尔》在北美的传播是伴随着人们对藏传佛教的追求应运而生的。所以这一阶段的《格萨尔》译本大都充满了宗教色彩。在北美的8个英译本中,其中3个是道格拉斯·潘尼克的译著,可以说他是一位多产译者。从道格拉斯的3个译本的题目上也能窥见译者内心的心灵追求,恰如作者在《穿越光明桥》的序言中提到的“His journey reaches its apex in four visions of the enlightened rulers of the Kingdom of Shambhala;Thus he establishes a path of awakening for all beings;Gesar’s inner journey,his encounters with a panoply of beings embodying the spontaneous presence of the awakened state,enable him to heal the doubts and divisions that have come to threaten his kingdom;This tale of how the vision of an enlightened society can be realized on this earth has inspired people for many centuries;it is equally powerful today”[9]。通过对《格萨尔》述译,作者毫不吝啬地表达了对“香巴拉”的向往。在《裸露心灵的智慧》中译者直接指出“It is a collection of stories and invocations that are the ground for Gesar,King of Ling’s pursuit of enlightened society”[10],对“开明社会的追求”也就是对当下后工业时代人们的精神迷茫的一种反射。另外,为了让人们能够在短时间内了解史诗,译者或者赞助人(Patronage)采取了各种各样的文体形式对《格萨尔》进行翻译,面向的读者对象从儿童到成年,从普通百姓到社会精英,覆盖了当时美国全社会。译本中有图文并茂以讲故事方式且成系列的儿童读物;有为了歌剧创作需要而形成的《格萨尔王战歌》(至今还能在国内的一些视频播放软件中下载欣赏);也有从形式到内容追求原汁原味翻译的《岭·格萨尔》,为人们呈现史诗的早期形态。不管译者以什么样的方式对史诗进行英译,都不可避免地打上了这个时代的深深烙印。

难能可贵的是在这15个译本中,有两个出自中华本土。虽然这两个译本都是以汉语为中介的转译,但是在缺少能够灵活进行藏英两种语言相互转换人才的关键时刻,作为权宜之计,也不失为一种可行途径。

《格萨尔》的土壤在中国,我们的译者也应该担负起史诗对外传播的历史使命。中国经济的崛起除了带来物质的丰富,还带来了对外提高中华文化软实力的迫切需求。围绕中华文化的对外输出,党和国家早在2006年就提出了“中国图书对外推广计划”,2007年正式明确了“中华文化走出去”的观念。特别是在2009年3月,“中国图书对外推广计划工作小组召开第五次工作会议,决定从2009起全面实施‘中国文化著作翻译出版工程’和‘经典中国国际出版工程’”[11]。在这种大的社会文化语境下,拥有“藏族古代社会百科全书”“世界非物质文化遗产代表作名录”等一系列桂冠的《格萨尔》得到了高度关注,史诗英译迫在眉睫。这时的史诗英译主要是向西方英语世界输出中国文化,让目的语国家的读者能够了解中国五彩斑斓的民族文化。所以在译文底本的选择上、译本的文体上、出版社的选择上都进行了充分的考量。最终由五洲出版社、辽宁教育出版社将中国少数民族的三大英雄史诗:《格萨尔》《江格尔》《玛纳斯》系列付梓出版。这是时代的需求,也是我们文化自觉与文化自信的表现,标志着中华本土民族文化向世界吹响了前进的号角,带来的是我们油然而生的民族自豪感。

自2010年至今,《格萨尔》的英译展现了新的风貌:不仅数量上大大增加(10年共有7个译本产生),文本形式各有不同,而且不是某个地方的一枝独秀,而是在欧陆英伦、北美大陆、中华本土全面开花,出现了齐头并进的局面。这不仅体现了《格萨尔》延续千年的强大生命力,而且进一步展示了它的学术价值和对社会的贡献。2012年由王国振译、权迎升创作的动漫系列五部《格萨尔》英译本在中国问世。动漫版的《格萨尔》让人眼前一亮,面向的群体显然是年轻读者,采用的是“视觉冲击力强大的多格动漫形式,将雪域史诗故事与现代漫画技法相结合,画面精致时尚,水墨技巧的施展不仅有地域代入感,而且在刻画人物内心与场景的渲染中有着奇妙的功用”[12]。以水墨艺术形式进行以史诗为内容的动漫创作并且英译出版,契合了时代特点,满足了年轻人的阅读视野,让《格萨尔》以全新的面貌走向了世界。北美大陆4个《格萨尔》英译本在这一时期先后出版,虽然译者、出版社不一,但是译作、译者之间的合作却成了这一时期的亮点。比如科尔曼译本就邀请了大卫·夏皮罗为译著写了“Historical Introduction”,详细地说明了史诗的文学性、历史语境、格萨尔化身论及本译作的团队组成和项目总体情况介绍;而科尔曼译本的另外一位重要译者喇嘛召南则为大卫·夏皮罗的译著写了序言。这充分展示了在这一时期,译者之间的互动与合作。10年间,史诗《格萨尔》能够在世界三大地域全面开花而形成7大译本,说明了全球化视野下《格萨尔》的域外传播得到了全面发展,同时以中华本土为主要翻译力量的强势崛起,标志着中国在史诗外译方面对外话语体系的形成。

三、余论

《格萨尔》的英译历时117年,在地域上发轫于南亚印度,滥觞于欧陆英伦,发展于北美大陆,崛起于中华本土,一直到现在的全球视野,从一开始的零星点缀到全面开花,走过了一段不寻常的历程,印证了“越是民族的,就越是世界的”普世真理。

抛开译者的翻译倾向、翻译策略、文本体裁、文化误读与误译不谈,虽然译本不多,但单就这一百多年的翻译历史就足以证明《格萨尔》史诗的学术价值和对人类的贡献。15个译本各有千秋,虽然大多数不是传统的藏英对照本,但是在历史的不同时期、不同文化语境下发挥了自身的作用,达到了文化传播的目的。然而我们也看到,史诗《格萨尔》作为“世界第一长诗”,“大块头”是其重要特点,加上史诗的“活形态”也导致了异文本数量众多,史诗的英译在底本的选择上出现了困难,使得大多数译本以“编译”“述译”“创译”的形态呈现。但如果我们以历史的文化语境来考察,就会发现这与当时的文化土壤、读者期待等语境是分不开的。

史诗《格萨尔》的文化表征功能在各个译本中均得到了体现,译者通过注脚、前言等形式对史诗所蕴藏的博大精深的藏族文化进行了阐释。而语言的诗性特点的呈现则主要在罗宾·科尔曼译本中体现出来。正如译者在前言中说到“We have taken great care to ensure that this translation is faithful in form and meaning to the original Tibetan”[13],译本采取了以藏语为底本的对照方式进行翻译,尽量保证了史诗的散韵结合的形式,体现其诗性特点。另外,译者借鉴民族志的“深描理论”,利用“厚度翻译”手法,通过大量的注释、前言、序言、附录等副文本的形式向读者呈现了史诗的面貌。译者也很巧妙地把译本称之为“first three volumes”(前三部),预示着这项工程还将继续下去。事实上,虽然罗宾·科尔曼已于2007年去世,但是译本的其他译者已经按照计划着手开始了第四部的英译。前三部译本从1991年着手开始,历时23年面世,可见其工程量是何等巨大。我们期待在喇嘛召南的带领下,第四部、第五部……如此厚重的《格萨尔》英文译本能够陆续出版问世。

史诗《格萨尔》的最大特点是“活态性”,是说唱艺人通过知识储备、特定程式的现场“表演”。如何把表演过程展示给读者成为当下译者的重要考量。文本化的译本使得史诗的口头表演特征消失殆尽,导致了一些只有通过表演才能展示史诗特定语境下的文化内涵不能原汁原味地传递给读者。这是《格萨尔》所有英译本不可避免的一大遗憾。幸运的是,已经有学者开始关注当代美国民俗学与人类学中的“表演理论”(Performance Theory),试图把这一理论与翻译研究相结合,寻找两者的理论共通点,从而促进我们重新认识我国少数民族口头文学是“如何从认识论上将其对外翻译仅仅看作是不同文本之间的语言翻译上升扩大为不同文化之间的文化翻译,在理论和实践上为我国少数民族口头文学对外翻译的研究提供一个新的向度”[14]。目前在我国少数民族口传文学的对外译介中虽然还没有出现以“表演理论”为指导的确切翻译文本,但无疑“表演理论”为活态史诗的对外翻译提供了方法论上的支持。我们应该抓住这一契机,结合2018年实施的国家重点文化工程——“全球汉籍合璧工程”,从理论到实践,打造《格萨尔》史诗英译的理想范本,为中国少数民族文学的对外译介提供借鉴,从而做到“讲好中国故事,传递中国好声音”。这对推动中国文化繁荣兴盛,推进世界多元文化合作与交流有着重要的意义,必将成为格萨尔学研究历程的重要里程碑。

注 释:

①相关研究成果如:王治国.格萨尔域外传播的翻译转换与话语体系[J]. 青海社会科学,2016(4);王治国.口传史诗《格萨尔》对外传播的翻译中介模式探析[J]. 贵州大学学报,2015(3);郑敏芳.横看成岭侧成峰:《格萨尔》翻译形态面面观[J]. 民族翻译,2018(4);弋睿仙《格萨尔》史诗1927英译本的描述性翻译研究[J]. 西藏研究,2017(6)等。

②陈宗祥.岭地超人格萨尔王传译后记[G]// 四川省《格萨尔》工作领导小组办公室编印.《格萨尔史诗》资料小辑(第三辑)。