基于静力触探与剪切波速联合测试的砂土液化判别方法

段 伟,赵泽宁,蔡国军,3,刘松玉,董晓强,陈瑞锋

(1. 太原理工大学土木工程学院,山西太原 030024;2. 东南大学岩土工程研究所,江苏南京 211189;3. 安徽建筑大学土木工程学院,安徽合肥 230601)

在地震荷载作用下,饱和土体液化导致建筑设施不均匀沉降或结构破坏,因此液化触发评估是液化震害预防的首要任务。静力触探(CPT)作为最主要的原位测试技术,被广泛用于土体液化判别[1-4],目前基于CPT 的液化判别方法已经取得了重要进展[4-5]。基于CPT 或孔压静力触探(CPTU)的液化判别方法可提供详细的剖面图,具有近似连读、可重复测量的优点[6]。然而,基于CPT 的液化判别方法需要根据土体特性进行相应修正,这在细粒含量较高的砂土液化判别时显得尤为重要[4,7]。

近年来,利用剪切波速(Vs)对砂土液化进行评估已受到国内外广泛关注,并取得了重要的研究成果[8-9]。该方法的最大优势在于其基本独立于土体特性,如细粒含量和颗粒压缩性[7],但测试间隔一般为1.0 m 或1.5 m,得到的结果缺乏详细的地层信息,而CPT 测试间隔一般为0.05 m 或0.10 m,可获取连续曲线,并得到较为详细的地层信息[7]。上述2种方法都是基于大量的历史液化案例数据库,这些数据库中涉及的土体主要为新近沉积的(全新世)或没有胶结的土体。然而,在无法同时具备CPT和Vs测试的条件下,采用CPT-Vs相关性方法可提供一个经济的解决方案[7,10]。一些学者对CPT 与Vs测试2种方法进行了比较[10-11]。例如,Robertson[7]对基于CPT与Vs的液化判别方法进行了对比,给出了同时使用CPT 与Vs测试进行液化判别的优势。Green等[11]分析了基于CPT 与Vs液化判别方法的相对有效性,接受者操作特性曲线(ROC)分析表明,相比于CPT方法,基于Vs测试方法计算的安全系数Fs能够更好地区分砂土液化与非液化。

在核电站等较为复杂的高风险项目中,往往在同一位置用CPT或CPTU与Vs测试方法,以便相互验证,也可采用地震波CPT(SCPT)或地震波CPTU(SCPTU)的形式进行一次性测试。通常都是2种测试手段对应2种方法分别进行液化评价,在一种方法中使用两者的组合数据仍受到一定的限制,相关研究也较少[10]。

回顾了采用CPT 或CPTU 与Vs联合测试技术进行液化评估的方法,并在此基础上通过编译数据库,基于逻辑回归(logistic)算法给出了CPT与Vs联合测试方法(CPT-Vs联合方法)。以唐山地震液化SCPTU 数据为基础,对不同方法进行比较,分析并验证CPT 或CPTU 与Vs联合测试技术在地震液化判别中的有效性。

1 应力框架下CPT法和Vs法液化评估

国际上普遍采用Seed 等[12]提出的应力简化法,即将地震振动产生的剪应力与液化发生所需的剪应力进行比较。前者采用周期应力比(S),后者采用周期阻力比(R),因此安全系数可定义为Fs=R/S。若Fs>1,则将土体判别为不液化;反之,则判别为液化。

1.1 周期应力比

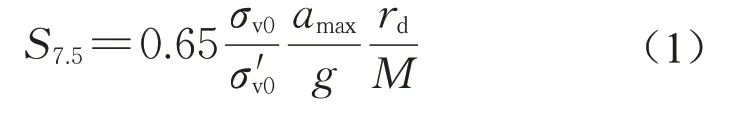

周期应力比是基于场地地震设计参数计算的,Seed 等[12]首次提出简化法,而后被国际地震工程研究中心(NCEER)研讨会采纳[13],成为最常用的简化法。考虑地震震级的影响,将S转换为震级Mw=7.5时的等效S7.5,表达式如下所示:

式中:σv0为土体计算深度处竖向总应力,kPa;σ'v0为土体计算深度处竖向有效应力,kPa;amax为地震动峰值加速度,m·s−2;g为重力加速度,m·s−2;rd为应力折减系数;M为震级比例系数。

1.2 CPT法计算R

周期阻力比是衡量土体抗液化性能的指标,Robertson 等[4]提出了基于CPT 计算等效周期阻力比(R7.5)的方法,成为国际上CPT液化判别通用法,R7.5的表达式如下所示:

1.3 Vs法计算R

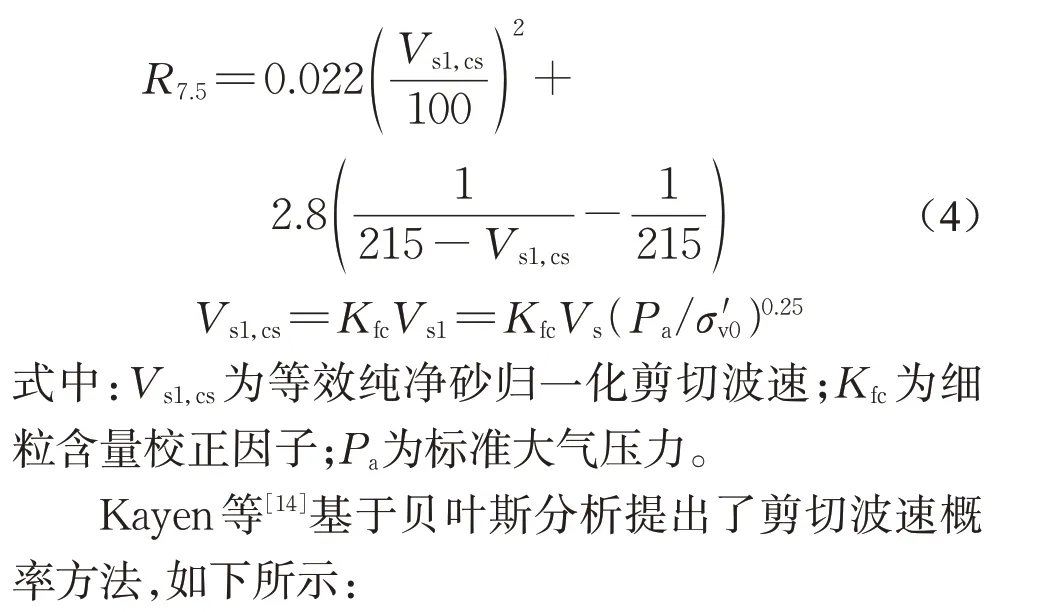

Andrus等[8]基于归一化剪切波速Vs1提出了R7.5的计算式,如下所示:

式中:FC为细粒含量;PL为液化概率;Φ为标准正态累积分布函数。Kayen 等[14]认为,液化概率PL=50%时,所对应的Fs=1,因此可得到PL=50%时所对应的R值。

2 CPT与Vs联合测试下液化判别法

2.1 CPT-Vs相关性液化判别法

Robertson[7]将当时最新的基于Vs和CPT 的液化判别方法进行比较,不仅可以实现基于CPT的方法中相关“细粒”校正的独立评估,还给出了同时使用CPT和Vs测试(SCPT或SCPTU)对砂土液化进行评估的优势。

Robertson[15]提出了主要针对全新世土、无胶结土的归一化剪切波速Vs1与归一化锥尖阻力qc1N的相关关系,如下所示:

式(9)适用范围为1.60<Ic<2.60;当Ic≤1.60时,kc1=1.0。虽然CPT 与Vs的相关性有一定的不确定性,但是当土体具有相似地质成因及年代时这种不确定性会降低。实际上,对于Robertson[7]所提的相关关系式,平均相对标准误差仅为10%左右。因此,Robertson[7]提出的CPT-Vs相关性方法可用于液化评估,弥补单纯采用CPT 判别液化的不足,将该方法称为方法一。

2.2 CPT与G0联合液化判别法

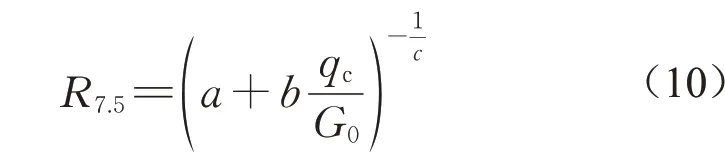

Roy[16]指出,无论锥尖阻力qc还是剪切波速Vs,与液化阻力比R的相关性并不良好,而qc/G0与R表现出较强的相关性,其中G0为小应变剪切刚度。这主要是由于qc/G0依赖于塑性剪切强度参数摩擦角和剪胀角,而摩擦角和剪胀角与液化阻力密切相关[16]。基于室内和现场24 个场地的试验数据,Roy[16]提出了qc/G0与R7.5的非线性相关关系,称为地质年代法。R7.5计算式如下所示:

式中:a、b、c为相关参数。全新世土所对应的相关参数a、b、c分别为74.957 4、−303.427 0、1.580 1;更新世土所对应的相关参数a、b、c分别为9.903 6、−63.679 5、1.541 6。G0=ρV2s,其中ρ为土体密度。该方法称为方法二。

2.3 CPT与Vs联合液化判别法

CPT 贯入过程是大应变响应过程,Vs测试属于小应变范畴。将CPT和Vs测试联合起来,能够相互补充,以此来表征不同应变水平下的土体颗粒系统行为。Bán 等[10]联合CPT 和Vs测试技术提出了液化评估方法。该方法分别基于CPT 数据库和Vs数据库给出,数据库主要是指Moss等[5]的CPT数据库和Kayen 等[14]的Vs数据库以及其他数据,但并未对数据质量可靠性等级进行筛选。另外,该方法采用的是基于Seed和Idriss应力法框架下Boulanger等[17]提出的CPT 液化判别法,而工程实践中应用Robertson等[4]提出的CPT液化判别法。

本研究中采用Ku等[18]整理的CPT数据库,该数据库共有165个CPT案例记录(125个液化案例,40个非液化案例),源于16次大地震,其中152个案例来自于文献[19],其余13个案例来自于文献[20]中更新的中国唐山地震案例。需要说明的是,上述数据库中不存在被认为“不可靠的C类数据”[21]。Robertson[7]指出,基于式(6)所得到的CPT-Vs相关关系,Vs的计算误差很小。因此,采用Robertson[7]提出的CPT-Vs相关关系(见式6),在Ku等[18]整理的CPT数据库(165个案例)中增加剪切波速数据列,然后基于逻辑回归方法构建模型,建立CPT-Vs联合方法。

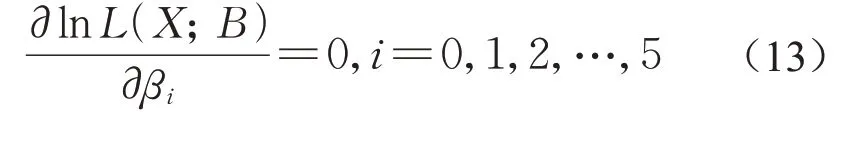

在逻辑回归方法中,液化概率可表示为[21]

式中:yj为指示指标,当液化发生时,yj=1,当为非液化时,yj=0;m为数据组数。一般β的最优解可通过液化概率的极值点求得。当L(X;B)取最大值时,得到的β̂0,β̂1,…,β̂n将是β0,β1,…,βn的最佳估计。取PL(X)对β0,β1,…,βn求偏导数,可建立似然函数方程组。为了求解方便,采用lnL(X;B)进行分析,对于lnL(X;B)的极值存在

以Ku 等[18]整理的数据库为样本,将解释变量qc1N、Vs1、Mw、σ'v0和S代入式(13),通过计算求得β0,β1,…,β5,分别为−18.955、0.066,0.054、−1.055、−0.018、−6.818。因此,液化概率PL计算式为

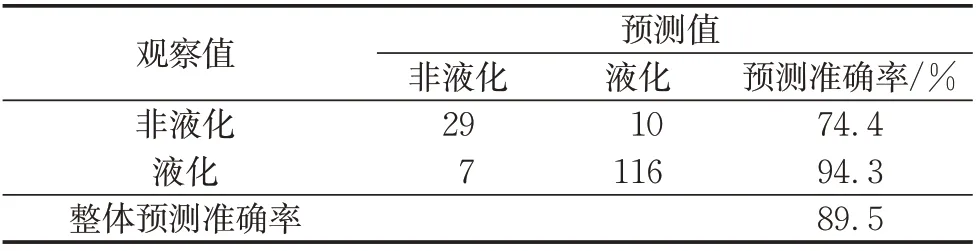

液化判别结果的准确率可以直接反映模型评价结果的合理性,即反映实测值与预测值之间的吻合程度。表1 给出了通过式(15)计算得到的预测值、场地实际液化观测值的对比情况以及每种情况下预测准确率。在模型回归过程中,当预测的液化概率大于0.5(50%)时,模型系统就认为液化,反之,则认为非液化。从表1 可看出,39 个非液化场地中有29个判别为非液化,预测准确率为74.4%;123 个液化场地中有116 个判别为液化,预测准确率高达94.3%。对于所有案例,液化预测准确率为89.5%,说明该模型整体预测效果较好。

表1 逻辑回归模型预测结果Tab.1 Prediction results of logistic regression model

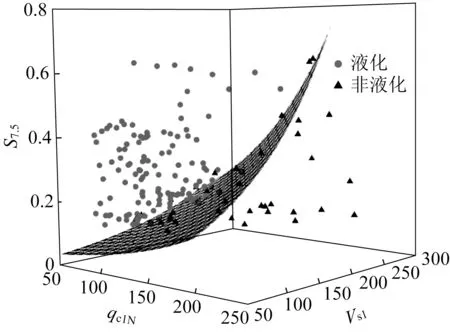

图1 给出了液化概率PL=50%时的S7.5曲面。值得注意的是,该液化曲面是在Mw=7.5,σ'v0=100 kPa 下得出的。CPT-Vs联合方法受到联合CPT/CPTU 液化贯入阻力参数qc1N、Vs1、Mw和σ'v0参数的影响。如图1 所示,50%的液化概率边界曲线具有一定的保守性,可将其作为确定性边界面。该模型称为方法三。

图1 当PL=50%时液化阻力比曲面Fig.1 Curved surface of liquefaction resistance ratio when PL=50%

需要说明的是,上述方法一、方法二和方法三都与CPT和Vs原位测试相关。方法一主要是CPT单一测试,通过式(8)得到基于CPT 的剪切波速液化判别结果,可减少单纯使用基于CPT的判别方法时需根据土壤细粒含量信息进行锥尖阻力的修正;方法二是由qc和G0给出的,G0需要Vs才能得到,因此方法二是联合CPT 与Vs2 种原位测试给出的间接方法;方法三是CPT 与Vs测试同时进行,结合两者的优势给出的方法(见式(14)或式(15))。

3 试验研究

3.1 试验场地

1976年唐山7.8级大地震所引发的砂土液化是造成灾害的主要原因之一,震后国内外专家通过各种原位测试手段对砂土液化原因进行了调查。30年后,中美联合专家组采用多功能CPTU 原位测试技术对唐山场地进行了再调查,从现场取样并进行了室内试验,对场地的液化进行了再评价。

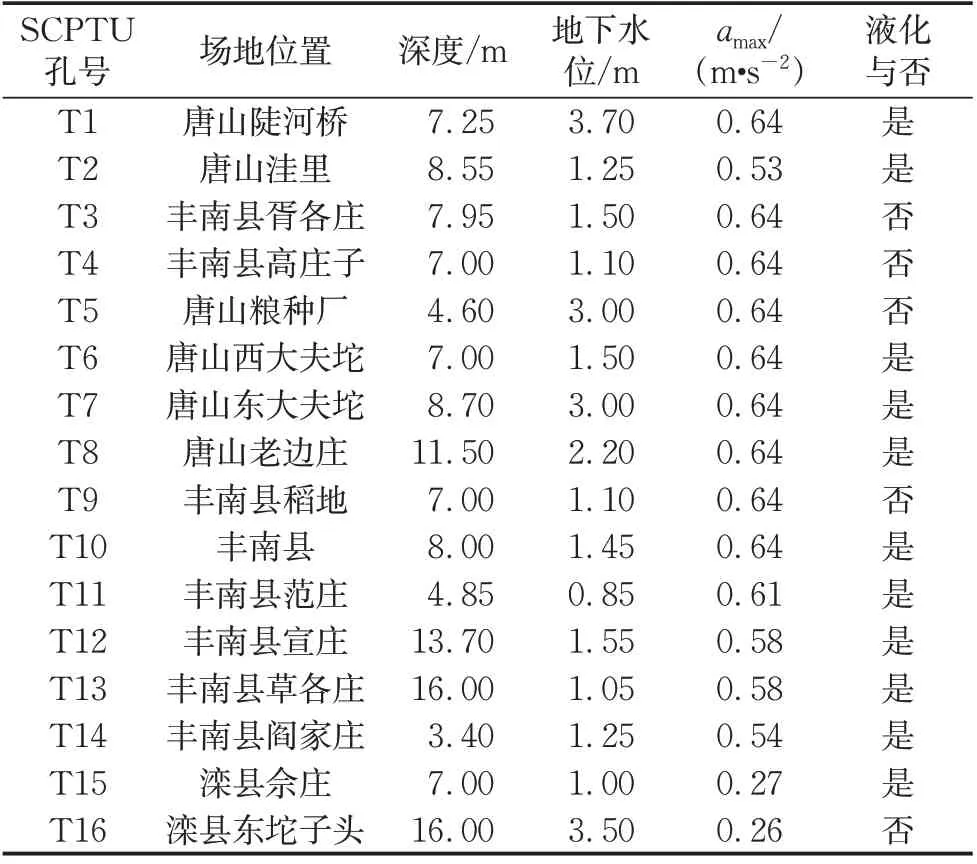

受地震影响的地区位于山前地区。液化主要发生在松散至中密的粉细砂或细砂到中粗纯净砂,而非液化部分主要在密实纯净砂沉积物下部。针对该液化场地,中美联合专家组在27 个试验点进行了CPTU 现场原位测试,其中16个试验点为确定的液化或非液化场地[20],具体各CPTU 钻孔的基本信息如表2所示。大部分试验点位于近代沉积的滦河新冲积扇、近海的海陆交互相沉积和海积平原以及陡河等河流的河漫滩、一级阶地等场地。以T7 场地(唐山东大夫坨)为例进行液化分析,由于唐山地区沉积土属于全新世地质年代,因此采用Roy[16]提出的方法进行液化阻力比R的估计。

表2 SCPTU试验统计数据Tab.2 Statistical data of SCPTU tests

3.2 试验方法及设备

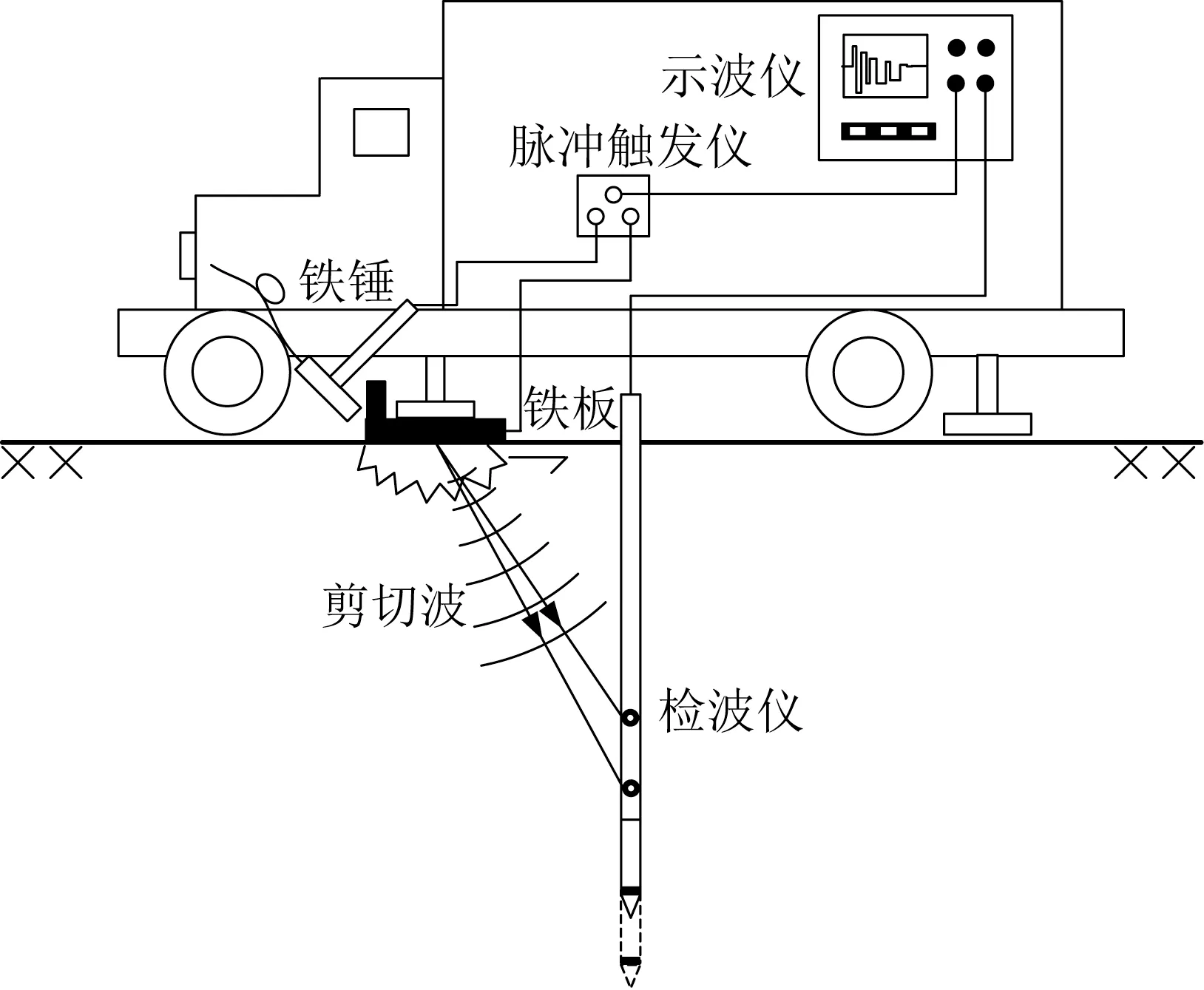

试验设备采用东南大学岩土工程研究所引进的美国Vertek-Hogentogler 多功能数字式车载CPTU系统。该系统配备了具有最新功能的测试探头,由钻探卡车、CPT 系统两部分组成。探头规格符合国际标准,孔压透水元件厚度为5 mm,位于锥肩位置,探头的有效面积比a为0.8。贯入速率为2 cm·s−1,沿深度每隔5 cm 采集一组常规CPTU 参数,每隔1 m暂停贯入,随后开始地震波测试并采集数据,测试原理如图2 所示。值得注意的是,所测试的剪切波速与CPTU参数相互独立[6]。

图2 SCPTU原理示意图Fig.2 Schematic diagram of of SCPTU principle

3.3 试验结果

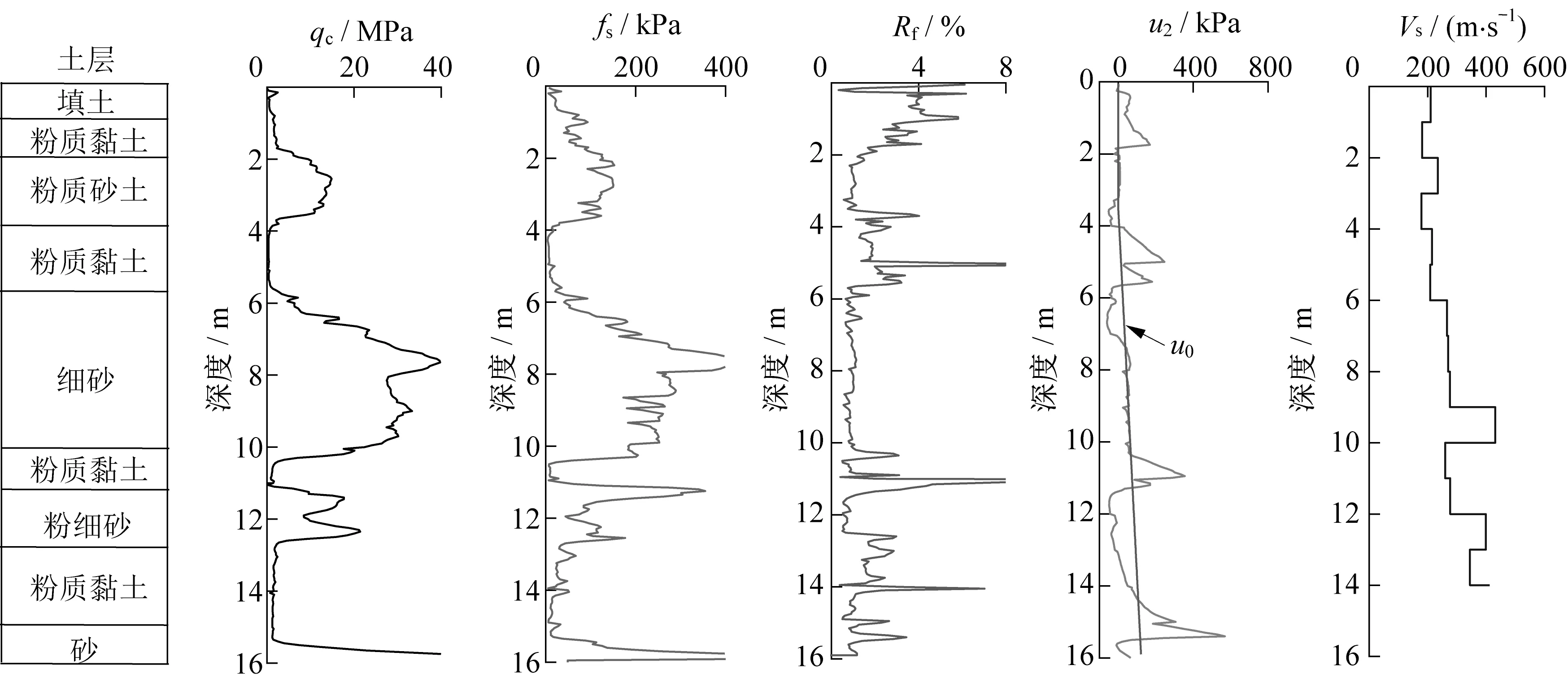

图3给出了典型的SCPTU剖面图。图3中,qc、fs、Rf、u2、Vs分别表示锥尖阻力、侧壁摩阻力、摩阻比、孔隙水压力、剪切波速。由图3可知,土体依次为填土、粉质黏土、粉质砂土、粉质黏土、细砂、粉质黏土、粉细砂、粉质黏土、砂。深度6 m 到10 m 土层为细砂,是液化关键层。可以看出,孔隙水压力u2小于或等于静水压力u0的深度区域,土体存在潜在剪胀行为。

图3 典型SCPTU剖面图(T16)Fig.3 Typical SCPTU profile(T16)

4 液化评价结果及对比

值得注意的是,当前SCPTU 与1978 年唐山地震发生时隔40年之久,地震后测试的Vs可能略有所增加,但这种增加很难与当前SCPTU 结果区分开来。就土层随时间的变化而言,地表以下土层变化不大,相比于地质年代引起的土层变化,40年时间要小的多,因此可忽略间隔时间的影响。唐山地震场地属于全新世沉积土,因此采用相应的qc/G0方法进行分析。

以T7场地为例,该场地峰值水平地面加速度为0.64g。图4给出了3种试验方法对比结果。结合图4a和文献[20]可知,T7场地液化关键层在3.0~4.0 m 之间,地下水位约3 m。图4b 分别给出了基于常规方法(CPT 法、Vs法)、CPT-Vs相关性方法、qc/G0方法及CPT-Vs联合方法对T7 测点的液化判别结果。通过对比分析可以看出,基于CPT与Vs的常规方法得到了相同的液化判别结果,相比而言,基于Vs的方法较基于CPT的方法更为保守。

图4 T7场地液化评价结果Fig.4 Liquefaction potential evaluation results of T7 site

对于方法一、二、三,整体而言,3种方法都对T7场地的液化给出了较为准确的评估。值得一提的是,基于CPT 法能够给出土层的连续剖面信息,进而可进行土层剖面连续的液化判别。在4.5 m 到6.3 m 之间存在断点,这是由于qc非常大,土体密实度也很大,为非液化区。CPT 法中qc1N,cs≤160,当qc1N,cs>160时,并未给出相关计算式,此时认为土体非常硬、密实,不易被液化。方法二和方法三的公式中并未给出相对应的qc范围。方法二在6 m附近的判别结果与其他方法不一致,可能原因是方法二具有较强的保守性,另一方面方法二中所采用的数据库并未涉及到全球范围,数据库中S的室内结果与现场结果不能很好地吻合,并且其中一些qc数据是基于标准贯入试验(SPT)推测得到的,原始测试参数的不确定也会影响评价结果。综上所述,T7测点的液化区域为3.0~4.5 m 及6.2~8.5 m,6 m 附近为不液化区域。因此,采用CPT-Vs联合方法可对高风险及重要工程进行液化评价,SCPTU成为该类工程的首选原位测试技术。

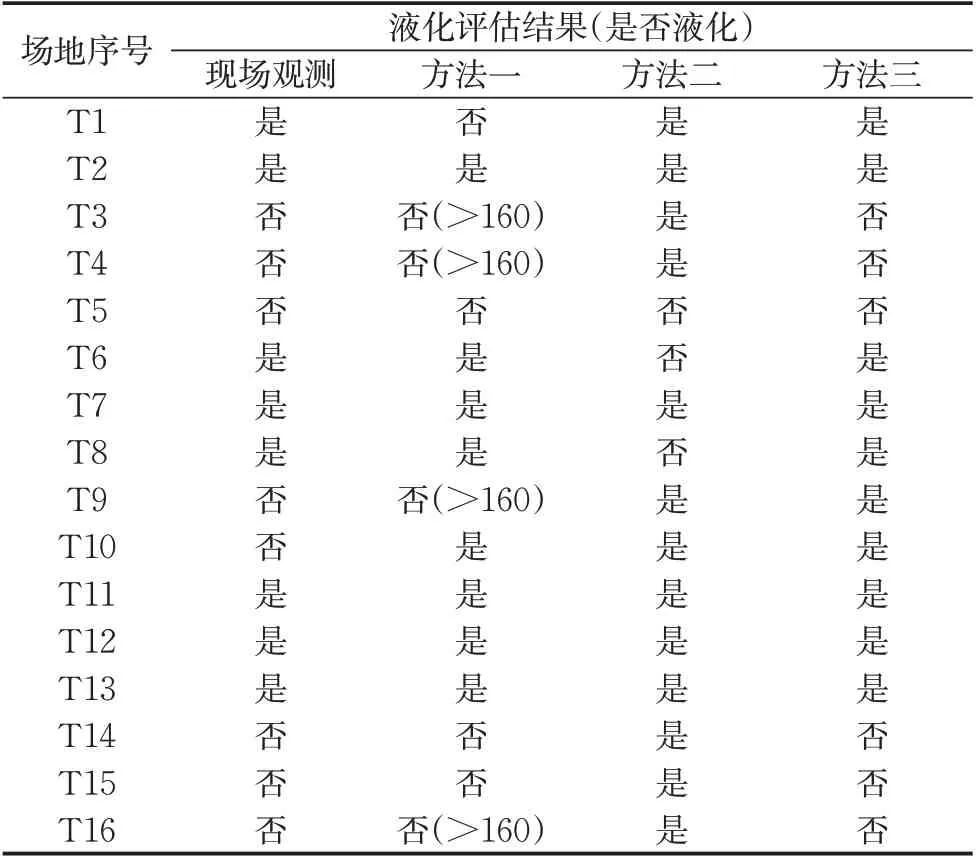

假定每个测试场地都位于水位以上,通过各测点关键层内的CPTU参数及Vs测试参数,基于上述3种方法分别评价唐山地震场地的液化情况,如表3所示。由表3可知,方法一的液化案例中仅有1个误判,非液化区有1 个实际液化观测点,4 个非液化案例(T3、T4、T9 和T16)由于锥尖阻力超出范围,无法给出准确的判别结果。方法二中液化区仅有2个误判为非液化点,而非液化点仅有1 个正确判别。方法三中的液化案例全部判别正确,非液化区仅有2个误判为液化点。上述方法存在不同的保守性及不确定性,但从整体上看,方法一和方法三都能够较为准确地对液化与非液化场地进行判别。从液化危害的角度看,液化场地的判别至关重要,因此方法三相比于方法一较优,而方法二的保守性过高,导致非液化区判别失真。需要说明的是,方法一仅适用于50<qc1N,cs≤160内的工况,超过该范围的在表3中进行了标注。国际通用CPT 法(Robertson 法)未给出qc1N,cs>160 时的表达式,当qc1N,cs>160 时,贯入阻力较大,一般认为是不液化的,由于qc1N,cs>160的液化案例数据点较少,无法给出准确的表述。

表3 基于不同方法的液化评价结果Tab.3 Evaluation results of liquefaction potential based on different methods

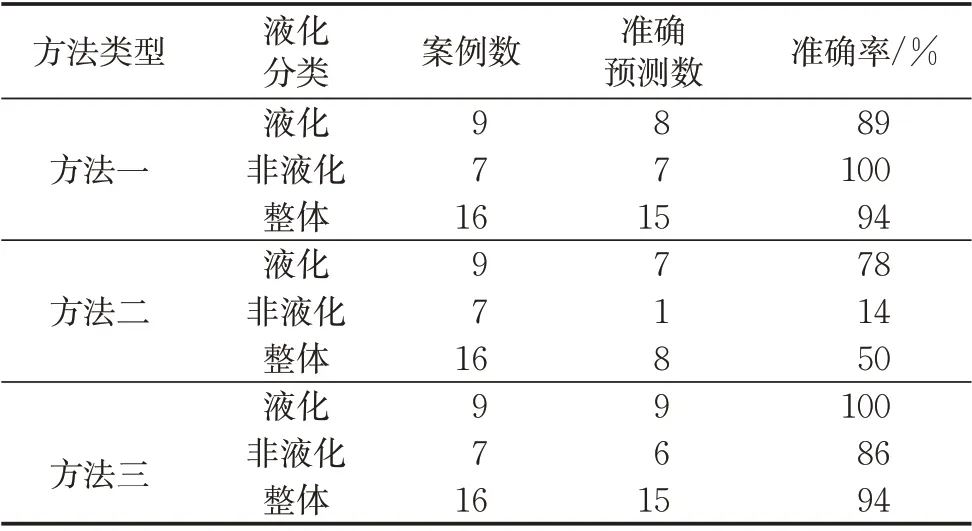

表4汇总了3个方法的液化预测性能。方法一、二、三的场地液化预测准确率分别为89%、78%、100%,相应的整体液化判别准确率分别为94%、50%、94%。方法一中通过CPT 与Vs的转换,基于CPT 从Vs角度进行液化判别,避开了基于CPT 法中通过细粒含量对qc进行的修正,判别率较高。方法二的数据库中部分qc值来自标准贯入试验SPT的转换,并且没有结合绝大多数的地震液化历史案例,方法保守性过强,造成非液化区判别误差较大。方法三中综合了CPT与Vs测试2种原位测试方法,对于适用范围没有参数限制,将液化案例全部判断正确。方法三对于高风险项目评价是较好的方法,但需要同时进行CPT 和Vs测试,因此SCPTU 成为液化判别最优的原位测试技术。

表4 3种方法液化预测性能Tab.4 Liquefaction prediction performance of three methods

5 结论

(1)基于CPT的液化判别方法需要根据土体特性如细粒含量进行修正,而基于Vs测试的液化判别方法基本独立于土体特性,无法获取详细的地层信息。因此,将CPT与Vs测试结合能够充分发挥两者的优势,给出较为准确的液化判别结果。

(2)CPT-Vs相关性方法、qc/G0方法及CPT-Vs联合方法对于液化区的判别准确率相对较高,分别为89%、78%、100%,但qc/G0方法偏于保守,导致非液化区的判别失真。结果表明,SCPTU可被视为提供数据的有力工具,是现场液化的多重评估或高风险项目液化评价的首选原位测试。

(3)采用CPT-Vs联合方法进行液化判别,将小应变特性与大应变测量联系起来,可综合表征土体抗液化强度的能力,并且没有参数范围的适用性限制。

(4)结合qc1N、Vs1和S7.5提出了液化概率判别公式,该公式初步尝试采用2个土性参数代替1个土性参数来评估液化的可能性。

致谢 唐山地震液化场地调查SCPTU 是与美国加州理工州立大学及中国地震局工程力学研究所合作完成,对Moss 教授团队、袁晓铭研究员团队成员的辛勤工作表示衷心感谢!

作者贡献声明:

段 伟:撰写全文。

赵泽宁:试验结果分析。

蔡国军:数据收集,论文思路提出及论文修改。

刘松玉:现场测试及论文审阅。

董晓强:论文审阅。

陈瑞锋:图表绘制。

——结构相互作用的影响分析